城市轨道交通运营安全事故分级方法

2020-11-23

(交通运输部科学研究院,北京 100029)

0 引言

近年来,我国城市轨道交通进入快速发展时期。截至2019年底,我国除港澳台地区外已有41个城市开通城市轨道交通,运营里程达6 172km,全年累计完成客运量238.78 亿人次[1]。虽然我国城市轨道交通运营安全形势总体稳定、可控,没有发生过重大及以上运营安全事故,但各地一般、较大事故仍时有发生,给人民群众生命财产造成了较大损失。为防范和遏制城市轨道交通运营安全事故的发生,填补国家层面运营安全事故细化分级空白,更好地开展事故等级判定、信息报告、调查与处理等工作,亟需开展城市轨道交通运营安全事故分级方法的理论研究,提升我国城市轨道交通安全运营水平。

国际上关于城市轨道交通运营安全事故分级方法的研究较少,主要原因是有关国家和地区已通过法律法规和政策文件等对运营安全事故的分级要求予以明确,即已由理论和方法研究进入政策执行阶段。如英国通过《铁路和其他轨道交通安全条例》将轨道交通事故按照人员类别、伤亡类别和伤亡形式组合为20 个事故等级[2]。欧盟成员国以欧盟正式通过的职业安全和健康框架指令(89/391EEC)和工业活动重大事故危害的理事会指令(82/501/EEC)为基础,将事故分为致死性、非致死性伤害和其他事故3 个等级[3]。此外,日本、美国、新加坡等国也都专门制定了关于轨道交通事故分级的法律法规[2-6]。

国内针对生产安全事故的分级按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(以下简称《条例》)执行,涉及生产安全领域事故分级方法的研究较多,如谭钦文等[7]在总结归纳事故规律的基础上提出了一种系统化的生产安全事故分级方法;魏利军等[8]针对危险化学品重大危险源,对危险源定级方法进行了优化;杨槐[9]将事故后果影响当量应用于事故分级优化。在此基础上,还有一些研究聚焦机电设备事故、火灾事故等细分领域,主要针对事故分级方法开展了系统分析[10-11]。需要注意的是,安全生产涉及社会经济发展的各行各业,现有的事故等级规定和分级方法研究无法适应全部行业的特点和需求,因此,许多行业都结合自身特点和行业需要,制定了事故分级的细化规定。在交通运输领域,对于事故细化分级,铁路在《条例》的基础上增加了中断行车时间、脱轨车辆数等分级指标,并将一般事故根据后果严重程度细分为A、B、C、D 类[12];民航按照《条例》将飞行事故划分为4 个等级,新增指标包括失踪人数和航空器损坏程度,同时将不构成事故的事件、故障等列为事故征候,并细分为严重和一般两个等级[13-14]。截至目前,国家层面尚未出台专门针对城市轨道交通的事故分级规定,各地结合自身实际制定的细化分级要求差异性大,一定程度上加剧了“千城千面”的行业混乱。同时,关于城市轨道交通运营安全事故分级方法的研究较少,段海洋等[15]根据某城市轨道交通企业两年的事故统计得出事故原因及其分布特征,并用层次分析法对运营安全水平进行评价;傅鹤林等[16]通过分析造成城市轨道交通运营安全事故的人员、设备、环境、管理等要素,提出了事故等级划分和加强安全管理的具体建议。但是,这些研究大多基于对有限的事故案例进行的统计分析,提出的建议也较为宏观,尚未聚焦城市轨道交通运营安全事故分级方法这一核心问题。

国际同行业经验、国内其他行业的成功实践,以及城市轨道交通运营安全事故的发生规律[17]均表明,对城市轨道交通运营安全事故实施分级管理是事故信息报送、处置应对、对比分析、经验共享的重要支撑,也是行业高质量发展的必然要求。本文将基于我国城市轨道交通运营安全事故分级现状,对事故分级的层级架构和分级标准进行深入分析,总结提出不同要素组合下的事故分级方法,以及一种可用于事故分级方法选择和评价的城市轨道交通运营安全事故分级体系,以推动构建符合我国城市轨道交通运营特点和实际的事故分级理论。

1 事故分级现状及主要问题

本研究中,通过函调和实地调研等手段,汇总梳理国内城市轨道交通运营安全事故分级资料。经筛选,共得到26个城市的有效样本,涵盖国内开通运营城市轨道交通的主要城市,并覆盖不同线网规模和发展阶段的行业主管部门和运营单位,相关结果基本能够反映当前行业事故分级工作的现状。

1.1 行业主管部门关于城市轨道交通运营安全事故分级情况

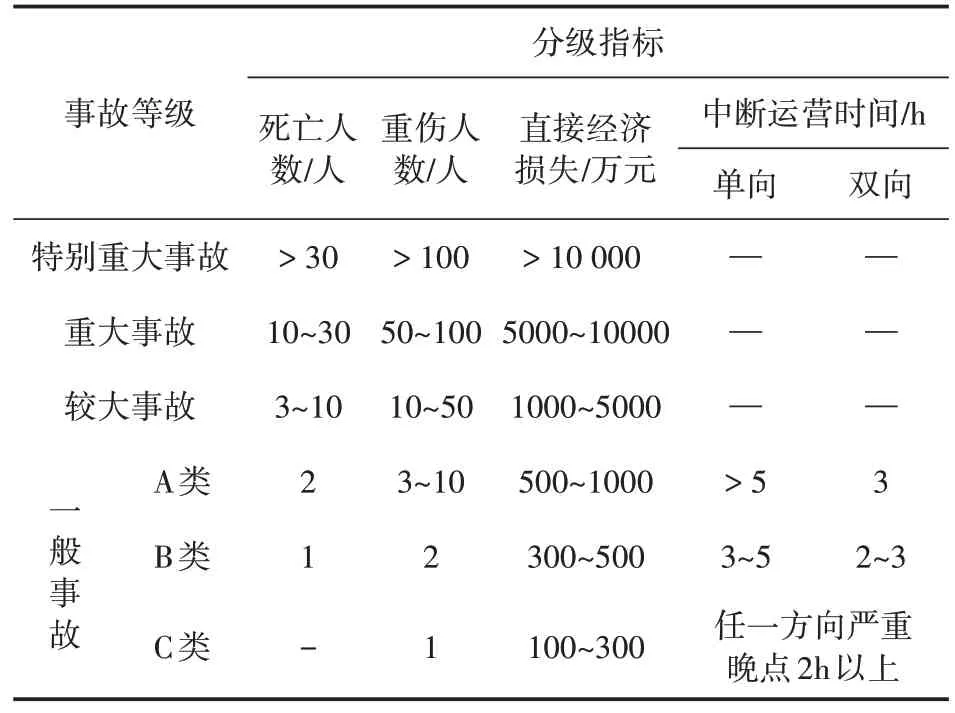

全部26个城市的行业主管部门中,仅上海市在《条例》基础上对城市轨道交通运营安全事故分级进行了细化,较大及以上事故分级按照《条例》执行,一般事故进一步细化为A、B、C 类,并在死亡人数、重伤人数和直接经济损失指标基础上,增加了中断运营时间(包括单向中断和双向中断)1 项指标[18]。上海市轨道交通运营安全事故分级情况见表1。

表1 上海市轨道交通运营安全事故分级表

1.2 运营单位关于城市轨道交通运营安全事故分级情况

1.2.1 事故等级划分

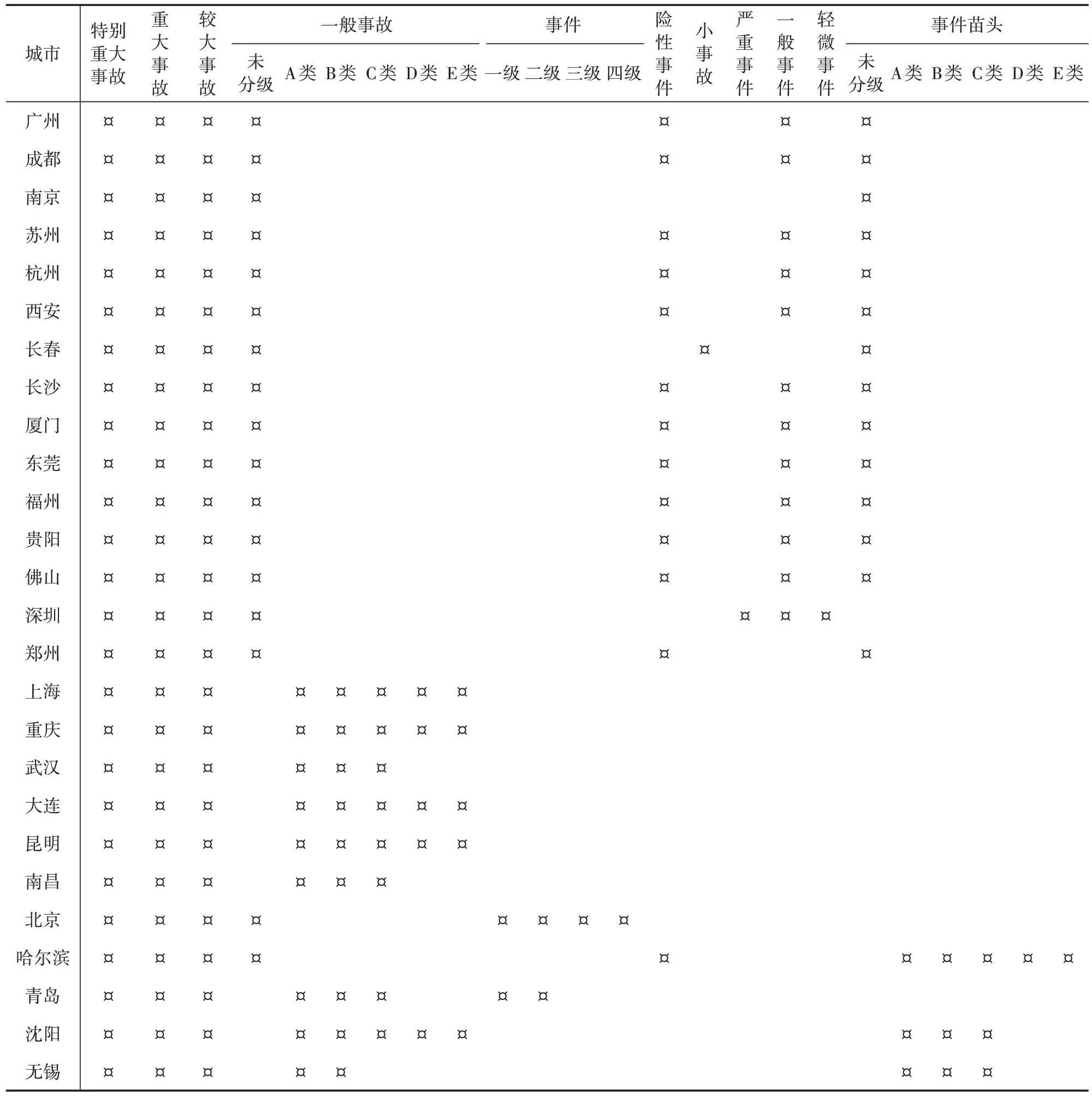

各地对于较大及以上级别事故的分级较为统一,全部26家运营单位都严格按照《条例》规定的事故等级将其细分为较大、重大、特别重大3级;对于一般事故与不构成事故的运营安全事件,则差异较大,各地除了将一般事故细分为不同类别外,还按照后果的严重程度,在一般事故以下设置事件、险性事件、小事故、严重事件、一般事件、轻微事件、事件苗头等不同等级。26家运营单位事故分级情况见表2。

1.2.2 分级指标

各地对于较大及以上级别事故的分级指标较为统一,基本沿用了《条例》规定的3 项定量指标,上海申通地铁和北京京港地铁两家运营单位在此基础上增加了中断运营时间、火灾等指标。对于不构成事故的运营安全事件,各地运营单位的分级指标差异较大,具体分定量指标和定性指标两种。

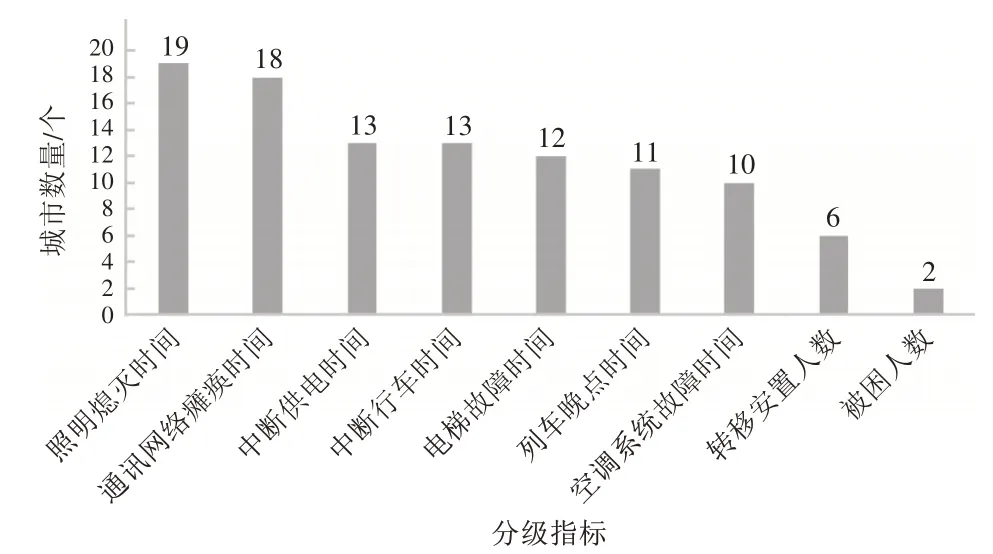

定量指标方面,照明熄灭时间、通讯网络瘫痪时间、供电中断时间、乘客电梯轿厢滞留时间等时间指标,以及转移安置人数、被困人数等人数指标使用频次较高。26 家运营单位事故分级指标中定量指标构成情况如图1所示。

表2 运营单位事故分级表

图1 事故分级定量指标统计柱状图

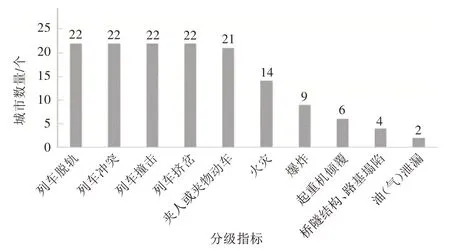

定性指标方面,列车脱轨、列车冲突、列车撞击、列车挤岔、夹人或夹物动车等行车相关指标,以及火灾、爆炸、起重机倾覆、桥隧结构或路基塌陷、油(气)泄漏等指标的使用频次较高。26 家运营单位事故分级指标中定性指标构成情况如图2所示。

1.3 我国城市轨道交通运营安全事故分级存在的主要问题

图2 事故分级定性指标统计柱状图

根据前文行业事故分级现状,可知我国城市轨道交通运营安全事故分级工作存在以下问题:

(1)事故分级规定无法满足行业需要。各地运营单位均在国家明确的事故等级基础上,结合自身运营实际制定了细化的事故分级方法,特别是都将部分不构成事故的事件纳入事故范畴,这一共性反映出现行事故分级规定与行业结合不够紧密、精细化程度不足的问题,新的更加细化的事故分级规定亟待明确。

(2)事故细化分级缺乏上位依据。各地对于事故分级的细化规定直接影响行业主管部门履行安全监管职责,对运营单位具有强制约束力和行政效力,需要制定出台专门规章或规范性文件,但由于国家层面专门的事故细化分级要求缺失,导致绝大多数城市的主管部门只能按照《条例》执行,仅个别发展轨道交通较早、线网规模较大、运营经验丰富城市的主管部门出台了细化的规定。

(3)事故细化分级标准混乱离散。各地运营单位对事故分级的细化规定差异较大,从事故等级到分级指标都呈现“千城千面”的特点,这些分级方法在生产实践的基础上不断优化完善,对丰富和完善事故分级理论具有一定的参考价值,但各地的差异性一定程度上造成了行业的混乱,需要从国家层面和全行业视角进行统一和规范。

2 事故分级方法研究

2.1 事故分级的层级架构

层级架构是城市轨道交通运营安全事故分级方法的要素之一,根据事故等级的层级个数,可分为单层级和双层级两种。

2.1.1 单层级架构

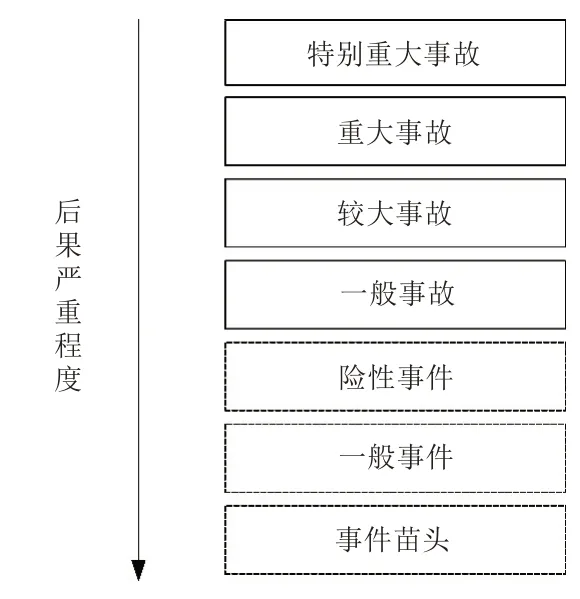

单层级架构的分级方法以《条例》规定的4个事故等级和分级指标为基础,对于后果严重程度在一般事故以下的又进一步细分为险性事件、一般事件、事件苗头等。这些事故类型均在同一层级中,后果的严重程度依次减小,如图3所示。其中,达不到一般事故标准的险性事件、一般事件、事件苗头等,在各地的分级规则中使用的名称差异较大。

图3 单层级架构示意图

2.1.2 双层级架构

双层级架构的分级方法在单层级基础上,将某一层级或多个层级进一步细分,形成双层的事故分级体系。根据第一层级事故的不同,双层级架构的分级方法可以细分为3类:

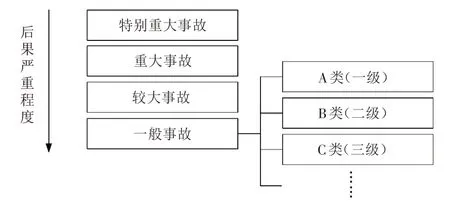

(1)细分一般事故(第Ⅰ类)。第一层级只有特别重大、重大、较大、一般事故4 级,所有未达到较大事故等级的均归入一般事故,并根据后果严重程度将一般事故细分为不同类别,如图4所示。

图4 双层级(第Ⅰ类)架构示意图

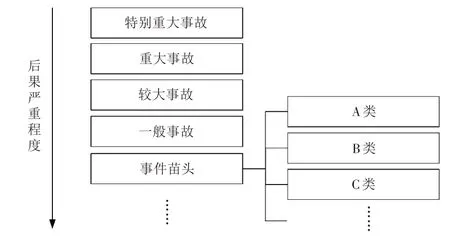

(2)细分一般事故以下的某一个等级(第Ⅱ类)。在第一层级中,将未造成人员死亡的事故归为险性事件、一般事件或事件苗头等,再根据后果严重程度将这三者的某一等级细分为不同类别,如图5所示。

图5 双层级(第Ⅱ类)架构示意图

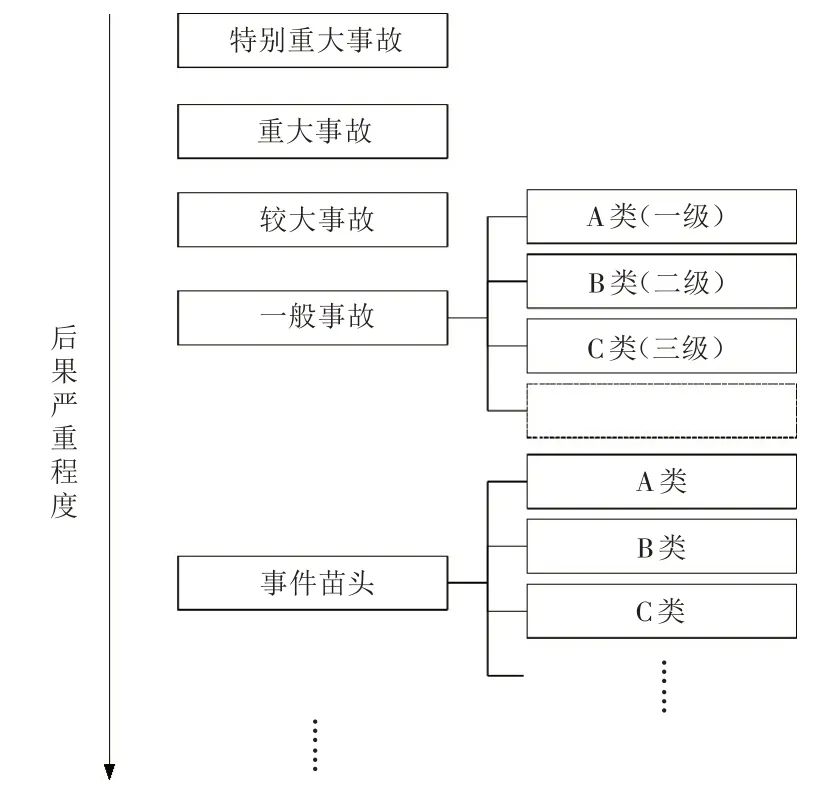

(3)细分多个事故等级(第Ⅲ类)。该层级架构兼具第Ⅰ类和第Ⅱ类的特点,如图6所示。

图6 双层分级(第Ⅲ类)架构示意图

2.2 事故分级标准

事故分级标准是城市轨道交通运营安全事故分级方法的另一要素,根据事故判别指标的差异,可以分为后果型、枚举型和组合型3种。

2.2.1 后果型

后果型分级方法以事故造成的最终结果为判别依据,不关注事故发生的原因和过程,分级标准较为简明且具有普适性。如《条例》规定的死亡人数、重伤人数、直接经济损失3 个指标,无论发生了何种类型、由何种原因造成的生产安全事故,只要达到相关指标规定的阈值,即可判定发生了对应等级的事故。除上述3 个指标外,部分城市还增加了中断行车时间、被困人数、转移安置人数、发生火灾事故规模等指标来划分事故等级,这些均属于后果型分级方法的范畴。

2.2.2 枚举型

枚举型分级方法以尝试列举出不同场景下可能发生的全部事故为分级标准,力求覆盖运营生产过程的各个环节、专业和岗位等,需要通过分级标准的具体实践不断丰富和优化判别指标。该分级方法的判别指标较为详尽,且不同城市间差异较大、个性化明显,主要包含发生位置、问题原因、造成后果等要素。

2.2.3 组合型

组合型分级方法兼具后果型和枚举型的特点,分级标准中既有后果型的总体指标,也有枚举型的细化指标,且后果型指标的严重程度一般高于枚举型。

2.3 对比分析

2.3.1 层级架构

根据单层级和双层级分级方法的特点,其各自优缺点如下:

(1)单层级架构的结构简单、易于操作,构成《条例》规定等级的事故和运营安全事件之间的判定标准及界限相对清晰,便于事故等级判定和调查处置,但对不构成事故的事件、重大故障等的分级标准不够细化,不利于运营单位开展精细化管理和统计分析。

(2)双层级架构的结构精细、层次清晰,与生产实际结合紧密,便于运营单位对照开展各项工作,但从行业管理角度看,分级标准过细、条目较多、操作性差的问题较为突出。

需要强调的是,结合各地双层级分级方法的应用实践,内容细化、层级复杂的分级方法会给行业主管部门开展监管工作带来一定困难。因此,从不同的使用主体角度考虑,单层级架构更适用于行业主管部门开展行业安全监管,双层级架构则适用于运营单位内部的精细化管理和统计分析等。

2.3.2 分级标准

根据后果型、枚举型、组合型分级方法的特点,其各自优缺点如下:

(1)后果型以事故造成的后果作为唯一的判别标准,不拘泥于运营生产过程中岗位、场景等差异,简明且具有普适性,但判别指标宏观、凝练,等级划分指标与生产实际契合度不高,运营单位在开展精细化管理和统计分析等工作时需要额外建立专门制度。

(2)枚举型的判别指标较为详细,便于运营单位对照生产实际执行,可操作性强,但对分级标准要求较高,应用效果与分级标准的完整性、准确性密切相关,一般不能一次性穷举,需要根据应用情况不断补充细化。

(3)组合型兼具前两种方法的优缺点,不再赘述。

考虑到城市轨道交通运营生产工作的复杂性,运营单位需要更加细化、贴近生产实际的分级指标来规范各项工作,而行业主管部门从安全监管角度则更加关注事故造成的结果和影响。因此,后果型更加适用于行业主管部门,枚举型更加适用于运营单位,而组合型则可根据不同主体的需求灵活应用。

3 事故分级体系研究

3.1 城市轨道交通运营安全事故分级理论

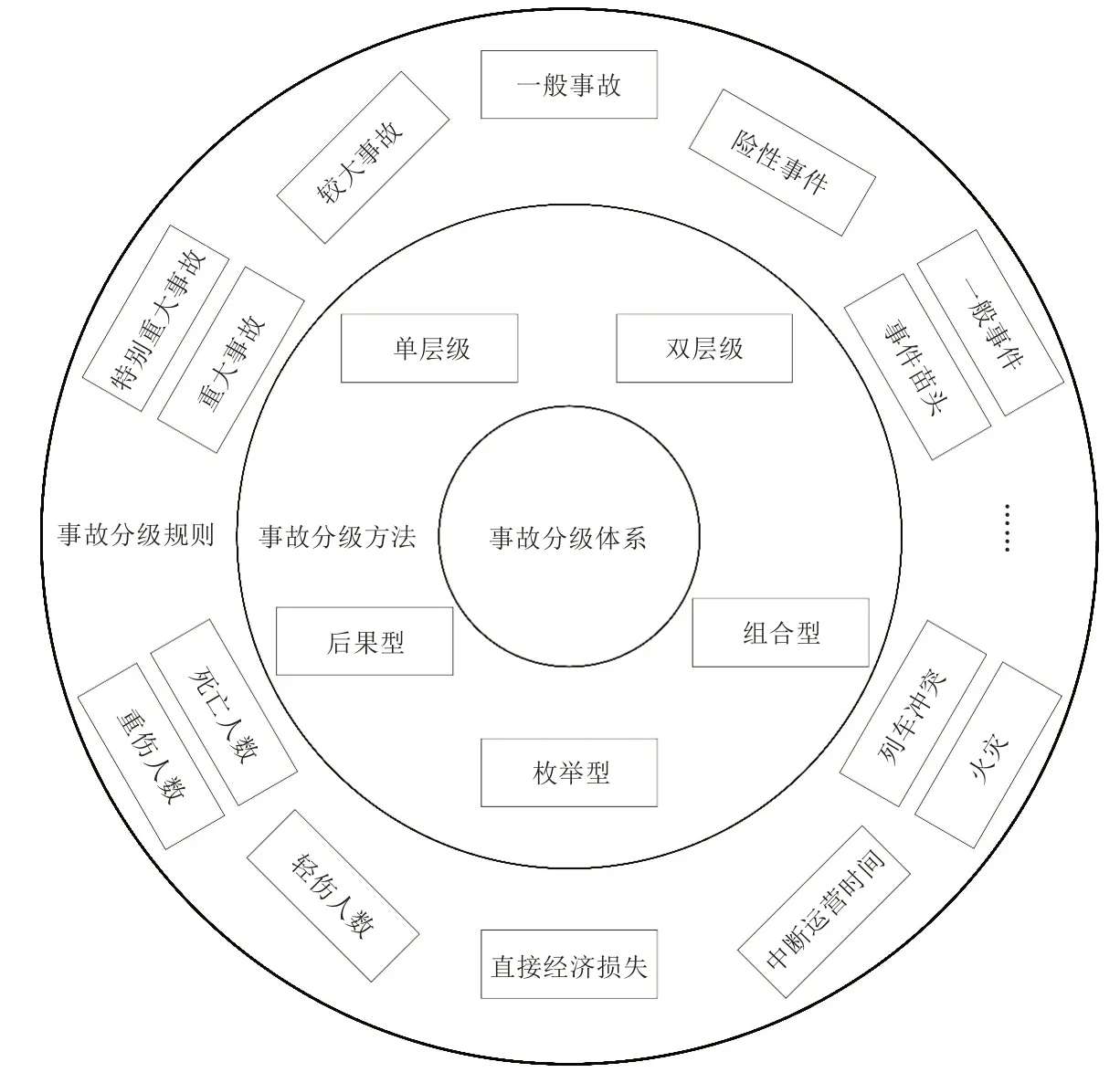

基于前文对城市轨道交通事故分级方法的研究,可知层级架构和分级标准是事故分级方法的两大组成要素,其中层级架构是基础,分级标准是核心,二者缺一不可。通过不同层级架构和分级标准的有机组合,可以得到具有不同适用场景和特点的事故分级方法,作为行业事故分级理论的基础支撑。

从理论分析角度看,无论事故分级方法还是事故分级规则,都只是事故分级理论的“表象”,支撑该理论的“内核”应该是事故分级体系,即无论以何种维度、采取何种分级方法,其背后都遵循着一套特定的事故分级体系,且越是科学、合理、操作性强的事故分级方法,其所遵循的事故分级体系就越完善、有效。事故分级理论中各因素间关系如图7所示。

图7 事故分级理论各因素间关系示意图

3.2 城市轨道交通运营安全事故分级体系

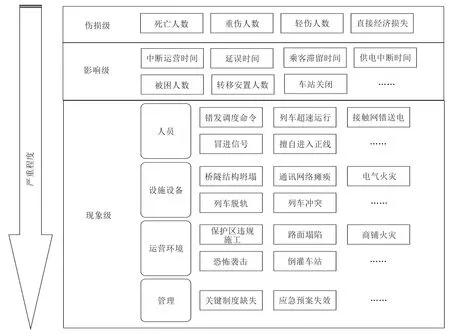

基于事故分级现状和分级方法,本文提出一种具有广泛适用性的事故分级体系,如图8所示。该体系的构建思路是以前述事故分级体系理论为依据,总结影响不同事故分级规则和分级方法的核心要素,按照事故发生发展的特点及规律,综合考虑事故造成的后果和影响程度,将事故分级体系划分为伤损级、影响级、现象级3 个层级。各层级的定位和构成要素如下:

(1)伤损级,即事故分级体系的最高级,主要对照《条例》规定,聚焦人员伤亡和财产损失两大指标,并结合行业特点和监管需要增加“轻伤人数”指标,特别是构成3 人及以上轻伤、属于群体性事件范畴的事故。

(2)影响级,即事故分级体系的中间层级,主要针对达不到伤损级,但已对运营安全和服务造成实质性影响的事故,相关指标均可量化是其区别于现象级的重要特征,如影响运营服务的时间、影响人数、封闭车站数等。

(3)现象级,即事故分级体系的底层级,包括人员、设施设备、运营环境、管理4 个要素,主要针对没有达到伤损级和影响级,但有关事故的发生已经充分暴露出运营安全管理方面存在的问题,且该问题对保障运营安全属于“不可接受”的范畴,需要及时采取针对性管控措施并全面排查整改。

图8 事故分级体系

该事故分级体系是对国家有关规定和行业现状的总结提炼,层级架构和组成要素基本符合行业特点和事故发生规律,可作为判定城市轨道交通运营安全事故分级方法完整性、有效性的参考。

4 结语

本文通过对行业运营安全事故分级现状的汇总梳理和对比分析,得到不同维度下事故的分级方法,并得出单层级后果型分级方法更适用于行业主管部门,多层级枚举型或组合型更适用于运营单位的总体结论,同时结合行业特点和运营管理实际提出了一种可用于判定分级方法完整性和有效性的事故分级体系。由事故发生规律及特点分析可知,有关成果能够为事故分级理论和分级体系评价研究,以及国家层面出台统一规范的事故分级规定提供重要支撑。由于篇幅和项目研究进度等的影响,本文未针对事故分级体系展开论述,下一步,可通过建立一套精准有效的评价指标体系和评价方法,用于不同事故分级方法的比较选择。