基于性别差异的女性行为活动对私家园林营造设计的影响研究

2020-11-23郭仲薇

胡 昂,郭仲薇,李 想

(四川大学 建筑与环境学院,四川 成都,610064)

一 研究背景与现状

(一)研究背景

“男者,任也,任功业也;女者,如也,从如人也。”①随着社会生产力的提升与生产关系的变革,女性逐渐丧失母系氏族社会确立的主导地位,普遍以男性附庸的面貌出现。秦汉时期,以男性为主导的封建社会正式确立,儒家思想逐渐成为正统思想,女性地位进一步下降。唐代社会风气空前开放,女性地位达到封建社会的巅峰,在女性的服饰文化、性格形象上均有所体现,如上官婉儿、薛涛、鱼玄机、李冶等一些女性诗人的出现及其作品的流传,这也是当时社会对女子地位和才华的肯定。宋代以来,伴随着经济重心的南移与私家园林营建的兴盛,作为时代女性代表的女性词人,如李清照、朱淑真、吴淑姬、张玉娘等趋于内敛,受到越发沉重的社会环境限制与压迫。元明清时期封建社会发展愈加僵化,封建礼制不断巩固,男尊女卑的社会秩序不断强化。人世的伦理道德,行为规范均归之于“天理”,女性的社会角色为贤妻良母,所谓三纲五常、三从四德等神权、政权、族权、夫权禁锢了人们的思想,尤其是成为了禁锢和压迫女性的工具。

与此同时,古代女性伦理道德观集中表现为男尊女卑的女子社会观、礼教统治下的女子贞节观、无才便是德的女子价值观、三从四德的女子伦理观四大观念,陈陈相因,习非为是,根深蒂固。从孔孟“妇人从人者也”等言论始,到西汉刘向的《烈女传》、东汉班昭的《女诫》、晋代的《女史箴》、明代的《闺范》、清代的《教女遗规》等一系列著作甚至法规,都事无巨细地对女性的思想、言行、举止进行了严格限制与压迫。女子被排除在政治、经济领域之外,唯一的家庭生活领域也无一例外受到了封建礼教的严格束缚。女性的价值多以男性为认识主体审视,难以享有受教育的权利,受教育的目的主要是满足夫权社会的需要,形式以家庭教育为主,内容多为闺媛礼和女红。这种以德育为主的生存教育将女性圈禁在家庭内部,宅门庭院之中,阻碍了女性站到历史的前台。

(二)研究现状

中国传统园林内涵广阔、意境深远,基于性别差异的传统园林研究不仅强调女性对物理空间的影响,而且可以从历史背景中探寻女性对传统园林形态生成的重要意义[1]。

从宏观研究视野来看,女性作为社会系统的重要组成部分,以女性视角研究传统园林,既是对园林艺术、形制、发展路径与现实需求更加精准的把握,从而着力提升生态文明建设的普适性与多元性,也是顺应我国社会主要矛盾转化,解决不平衡不充分发展的应有之义。一方面,古代女性对于传统园林的感情寄托,与当前女性对于绿色生活、公园城市的追求一以贯之,使得园林生态景致对于女性的意义愈加深刻[2]。另一方面,自古以来女性游园之风传承至今,园林营造的女性化特质历久弥新[3],研究女性与园林之间的复杂关系,不仅有助于精准把握女性对于园林艺术的需求,而且有助于当前提升绿地景致的生态供给,透过空间的社会性强调女性对空间生成机制的重要作用[1]。

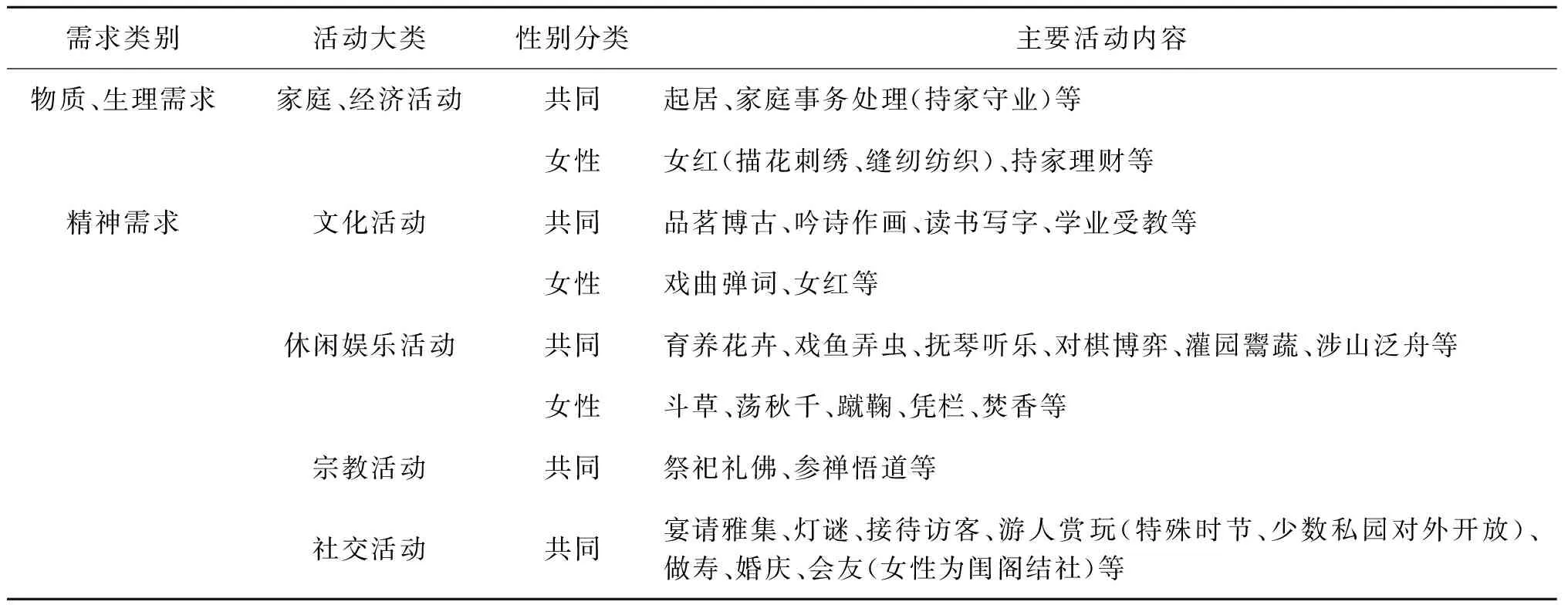

从微观研究视角而言,园林规划设计的一般规律与主流特性仍是基于男性主导的刻板标准,以女性视角分析当前规划设计中普遍忽视女性生理心理需要的问题(见表1),有助于城市规划中营造设计更具安全性、感性化、舒适性、标示性的绿地空间[4]。此外,张浪(2020)就认为女性因其社会属性与生理特质更接近自然,园林设计乃至生态供给都应更加注重社会背景与个人感知的结合,在同一时空、同一环境下的营造设计时,更善于处理光线明暗、色彩变化与质感呈现,更加细腻、温情、柔美[5]。

表1 基于女性视角的传统园林微观研究

二 女性与园林的文化渊源与美学互通

(一)女性与园林的文化渊源

古代男性在府邸处理社会关系、进行社会生活的同时,背后隐藏着一个私密的女性园林空间。传统私家园林在古代作为财富和地位的重要象征,园主或为士大夫,或为富商巨贾,娶妻纳妾、侍婢成群也是攀比炫富的一种重要方式,故而园内妻女妾侍在人数上占据多数。

首先,缠足风俗的盛行也使得女子难以外出远行,缠足始于南唐(另一说为隋末),在宋末趋于普遍,至明清时期已是司空见惯,缠足小脚满足男性病态的感官享受的同时,极大限制了女性随意出行能力,将其禁锢在闺阁之中。其次,虽然私家园林的营造者普遍为男性,但是其管理者却往往是女性。种花植草、修枝剪叶、采果摘桑、蓄鸟养鱼,通常都是园林内女性所为,而非大众认知中的男性专业园丁。另外,《礼记·曲礼》就曾指出“外言不入于捆,内言不出于捆”(即俗语“男不入,女不出”),古代女性的社会关系的总和就是家庭角色,园林成为古代闺阁女子活动唯一场所的缭墙重院,尚未出嫁的就在园内嬉耍受教,莫窥外壁,莫出外庭;已婚的则恪守妇道为夫家添丁、侍奉公婆,管理宅府庭园。最后,古代女性成为了日常园林生活的主角,每日只能赏游于自家园林自得其乐,在园内的景致中幻想高墙外大千世界的美好,北宋欧阳修《蝶恋花》中就写道:“庭院深深深几许……泪眼问花花不语。乱红飞过秋千去。”真切地表现了生活在幽闭状态下的贵族女性难以诉说的孤苦寂寥。

由于闺阁文化内敛含蓄的主基调,才女们的诗稿又因诸多原因常被焚毁,以致于古代女性的园林行为活动长期保持着隐秘状态,外界只能靠少量记载与凭空臆测来进行相关研究(如表2)。事实上,从总角垂髫到嫁为人妻,或被蓄为姬妾,直至儿女成群变为一家之长,女性在生命的各个时期都与园林有着紧密关联,并成为构成中国园林文化内涵的重要组成部分[12]。

表2 基于性别差异的园林行为活动

(二)女性与园林的美学互通

从古至今,女性与园林多为文学艺术作品欣赏赞美的对象,并逐渐演化成为唯美境界、高尚情操等的象征和寄托。中国古典园林的美学内涵就是追求自然之美,而在中国传统美学中,女性之美即是自然美的象征。故而,“在中国古代美学中,凡是被赞为自然的,其基本的意象都是年轻女性的形象”,“自然借女性而生色,女性借自然而更美”[13]。

对园林自然美景的描述以山水花木为多,也多与女性互喻,在诗文画论中均有一定体现。描述洛神容貌姿态有“皎若太阳升朝霞,灼若芙蕖出渌波”,形容芙蓉秀色用“素肌鉴玉,烟脸晕红深浅”,描写美女啼哭的样子有“过雨樱桃血满枝,弄色奇花红间紫”,描写山水奇绝又有“水是眼波横,山是眉峰聚”。张潮在《幽梦影》中更有,“所谓美人者,以花为貌,以鸟为声,以月为神,以柳为态”,皆是处处以自然风物比喻女子。计成在《园冶》中借用女子情态描写园林,“夜雨芭蕉,似杂鲛人之泣泪;晓风杨柳,若翻蛮女之纤腰”。与此同时,山水画论中也是如此,郭熙在《林泉高致·山水训》中用“春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”形容山色如美人姿态。如此相互譬喻,美人容颜风韵,与山水清雅、花木绰约,俨然成为一个密不可分的综合体[2]。一定程度上来讲,女性与传统园林在美学上有相通性与融合性。

三 女性行为活动对传统园林的影响

私家园林依附于社会存在,社会意识反作用于社会存在。伦理道德、公序良俗难以避免地被渗透到园林营造设计的方方面面。古代女性人微言轻,难以参与到园林营造设计中,园林营造者在设计时多以男性为行为主体,并限制女性与外界的交流与接触。但古代女性作为私家园林的主要使用者,私家园林在设计上不免为女性做出一定的考量。因此古代女性的兴趣爱好、生活方式自然而然就对园林的空间布局、设计和陈设等产生潜移默化的影响。

(一)限制女性行为活动的营造设计

1.空间营造的限制作用

空间与行为是一体共生的,可通过一定的空间设计诱发或禁止某些行为。因为中国古代女子有“长大逃深室,藏头羞见人”②的禁忌礼俗,和“以男生内嚮,有留家之义;女生外嚮,有从夫之义”③的男女之别,故在私家园林中通常利用假山、怪石、曲径、花木、回廊与院墙等景物,营造出曲径通幽的纵深感。通过有效的划分和组合形成具有内向型和封闭型的空间,既在一定程度上隐性划定出女性活动的范围,也保证了女性活动空间的私密性,还便于躲藏。鉴于文物画作具有的重要历史、科学与艺术价值,可通过其生动的画面管窥古代女性行为活动与私家园林的密切关系。例如,陈枚通过《月曼清游图》12幅以月份为单位的画作,依次描绘了一年中清代深宫妃嫔的游园活动,其内容与形制均与宫外游园大同小异。在图1和图2中,陈枚通过描绘高墙、花屏和栏杆重重围合的幽闭院落,并用假山和花木进一步加深了层次感和深远感,使得“深深几许”的空间氛围愈加浓郁。与此同时,图册所描绘的其他仕女图景,或水阁梳妆,或碧池采莲,或围炉博古,或闲亭对弈,虽游赏活动不同,但活动空间大多幽深曲折,均呈现出内敛含蓄的精神特质。

芍药栏、蔷薇架、荼蘼架、木香棚等园林构成要素在诗词书画中,往往与女性的园林生活密不可分。一方面,这些构成要素满足了造景的需要,成为扶助花木的别样景致;另一方面,通过植物棚架往往可以再次分隔或围合空间,以此来丰富空间层次,满足多样化、私密化的使用需求。“芍药宜栏,蔷薇未架,不妨凭石,最厌编屏”④,花屏不仅丰富了园林空间景致,更重要的是它作为园林中划分空间、营造内向型活动场所的手段以保障活动空间的私密性。同时,屏风作为园林空间中完全封闭的界面,不仅是内外空间的分隔者,也是社会结构划分的一种含蓄隐喻[14]。

因此,从女性角度而言,传统私家园林“一勺水,亦有曲处;一片石,亦有深处”⑤的空间形式,其生成逻辑不仅在于利用有限空间范围创造无限景色的造景意图,而且还存在依据伦理文化而产生的社会性别空间结构作为空间生成逻辑的重要部分,其投射在园林空间中的意义更多在于通过空间形式、空间层次以及空间秩序等空间营造手段对女性进行规训、束缚和保护[15]。此外,从事物自身包含的矛盾对立统一规律上来讲,闺阁作为一种文化禁忌形式,虽然成为束缚和压迫女性行为活动的政治工具与物理空间,但是在拘禁和束缚女性的同时,对于男性涉足于女性活动空间的禁忌是有同等功效的[16]。

2.道路与出入口的限制作用

古人多强调傍宅地须“设门有待来宾,留径可通尔室”⑥,即开设专门的宅门以便接待前来观赏的宾客,留出小道以便家人通向住宅的内室,此处的家人多指妻女。因此,考虑到女性生活、娱乐、回避和窥视等不同行为空间的有效性、连接性和隐蔽性,私家园林路径的设计需在一定程度上引导女性的行走路线,限制女性的行动区域范围。以拙政园入园路径的多选择性为例(如图3),达腰门后有左中右3个入园方向,以中路径的体验与选择最为丰富,经由黄石假山的分隔和引导后可穿洞可登顶可走傍山蹬道可行花街铺地[16],而各路径行至远香堂后又可分出多条游线。与此同时,路径的多元化不仅为私家园林提供了层次分明的空间序列,而且为难以外出远游,只能寄情于园林的女性提供了“方寸之间”的空间体验。

囿于不同时期社会风尚、不同地域资源禀赋和比较优势的影响,私家园林的设计风格与空间结构风格迥异。一般而言,私家园林往往有2个以上的出入口:私家园林的正门通常为从外部(或前庭)入园的园门,供家庭男性及亲朋外宾日常出入园林;专供女性出入园林的则是内院入园的门洞,从而尽可能地减少女性与异性外人接触的时空。例如,作为古典山水宅园代表的网师园,其园林主入口是从前庭的轿厅侧面进入,而后室撷秀楼西侧也有一门洞连接园林中的射鸭廊(如图4)。作为私家园林典范的留园、拙政园(如图3),其主入口也均为临街设置,通过建筑之间狭长的巷子进入园林,体现出鲜明的内外之分、男女有别。

(二)促进女性行为活动的营造设计

1.活动空间的促进作用

女性待字闺中时较少受到男权文化的干扰和熏染,具有相对自由、独立的活动空间。髫龄少女时期多是在嬉戏玩耍受教的时刻,闺中消遣和娱乐的弹琴下棋、吟诗作画、蹴鞠吹箫、临池摹帖、刺绣织锦、深谙音律、双陆斗草等园林中的行为活动,既有“腰支袅袅力微微,滚滚红尘拂羽衣”⑦的天真烂漫,也有“撷翠游芳陌,搴英度翠池。戏争人胜负,惊散蝶雄雌。莫折忘忧草,偏怜蠲忿枝”⑧的愉快时光。明代画家仇英的《四季仕女图》(如图5)中也展现了仕女们在私家园林中四季游乐的情景,展现出一幅生动活泼的自然历史图景。明晚期才女沈宜修曾详尽总结了女性早年间的学习内容,“忆昔十三余,倚床初学绣。十五吹琼箫,柳絮飞沾袖。十六画蛾眉,蛾眉春欲瘦”⑨。富贵人家的女性不仅要学习女红(如图6),而且还要练习丹青、音律等,以此陶冶情操、丰富生活。一方面,女性最理想的学习场所无疑是私家园林中,无论昆虫、花鸟等元素皆为女红刺绣参照,水畔、桥头等景致适合弹琴吹箫,草木、亭台等资源更是作画现成粉本[12]。另一方面,私家园林中通常有一些相对宽敞的空地,为女性开展各类活动提供必要的空间,其空间为满足不同性别的游园者的差异化需求,兼具灵活性与包容性,从而使得多元化活动可以发生在单一物理空间中,最大限度地满足不同使用者的多样化需求。

2.生态环境的促进作用

女性日常行为活动也映射在私家园林花木的配置与点缀之中。“富贵之家如得丽人,则当遍访名花,植于阃内……寒素之家,亦当种树栽花,以备点缀云鬟之用。他事可俭,此事独不可俭”⑩,侧面印证了生态环境在女性园林生活中的重要地位。早在西汉年间,鲜花簪首的装饰风俗就已出现。无论朝代更迭与生产力水平高低,鲜花一直是女性最寻常的发饰,采花、簪花等场景亦常出现于古代仕女画中(如图7)。在封建文学的巅峰《红楼梦》中,女性在园林中的行为活动大多与花木相关联:踏雪寻梅、海棠结社、黛玉葬花、宝钗扑蝶等等,不一而足。此外,即使女性在园林内从事女红,往往也会选择花间林下,故有“春来闺阁闲多少?长向花阴课女工”的诗句流传。不难看出,传统私家园林的生态环境配置不仅受哲学观、社会风俗、文学作品等的影响,还受到女性植树栽花、采花簪花、赏花望月等行为活动的影响,在具体的植被点缀上也多出于实用性、功能性与欣赏性的考量。

3.休憩设施的促进作用

古代女性因较少从事重体力劳作,普遍在体力精力上逊色男性很多,“三寸金莲”的缺陷更是限制了行走和站立的时间,故对游赏园林的女性而言座凳休憩设施就显得极为重要。因此,古代私家园林中休憩设施布置形式多样、种类繁多:或结合亭台楼阁、假山怪石设置,桌凳一并在庭院中放置频率较高、密度较大。宋代晚期以来,座凳逐渐成为亭、轩、廊、榭、桥等园林建筑的重要组成部分,其中典型代表是一种俗称“美人靠”的栏杆座凳,正是考虑女性休息需要、具有浓郁浪漫色彩的座凳。座凳装有背靠栏杆,既可供人依靠,又具有防护作用,李白名句“解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆”中的栏杆,学者猜测指的就是后来的美人靠。此外,从廊的座凳构造也可看出对女性休憩需要的考虑,本来廊的主要使用功能是提供遮雨蔽日的游览路线,但在廊柱间的下部或砌成坐槛半墙,或做成较矮的木栏以供人随时坐憩[7],私家园林中高密度的座凳为女性园林游赏娱乐等活动提供了舒适性、便利性与可行性。

4.娱乐设施的促进作用

秋千作为极具女性化特质的娱乐设施,在私家园林的娱乐生活中占据了重要地位,女性词人的集大成者李清照就曾写道,“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透”。秋千所具备的四时皆宜、方便操作、亲近自然等特点,使其备受古代女性的喜爱,并逐渐成为私家园林的标准配置。在《二月杨柳荡千图》(图8)中,就生动描绘了仕女们在芳草地赏花欢嬉,杨柳舞于春风,杏花映于春水,秋千架上轻盈如燕的情景。在古代荡秋千作为女性的专利,私家园林在营造设计时专门为其预留场地,增设景致,为园林增添了活泼气氛与生活情趣。荡漾的秋千已经不仅是一种娱乐设施,而且是古代女性对冲破陈规陋习束缚的尝试,更是女性的心灵寄托与情感依靠(如图9)。

(三)女性参与园林营造设计

古代女性社会地位虽低,但家庭中夫妇琴瑟相和、相敬如宾、举案齐眉的例子也不胜枚举。封建士大夫理想的妻子多为“伦则夫妇,契兼朋友”的灵魂伴侣,也有父亲对女儿宠爱呵护,视为掌上明珠的。在这些家庭中,不乏知书达理、丰神流动、韵致飘扬的才女,她们对家中的园林营造产生较大的影响,甚至较多参与到园林的设计中。

清代杰出文学家沈复与夫人陈芸住在沧浪亭西的“我取轩”,在一年中秋二人游赏沧浪亭后,陈芸对沧浪亭的美景难以忘怀,便渴望建造一座属于他们夫妻二人的花园。虽然最终未能如愿,但是陈芸曾发明了一种名为“活花屏”的园林装饰,每扇宽一尺高七尺左右,插在两个砂盆中,盆内种植的花草倒影、生长在屏上,极为轻便灵活。盛夏季节,“多编数屏,随意遮拦,恍如绿荫满窗,透风蔽日,迂回曲折,随时可更”[12],一切藤本香草皆随地可用。明末兵部侍郎李长祥之妻姚淑“善墨竹,容色绝世”,在两人隐居的常州桃园中设计了一座海棠居,姚淑在海棠居前多植松柏,“妇女之性喜花,故虽以读书之居,仍名花也”,并无海棠,松柏比喻丈夫,海棠则是自喻。嘉庆年间,著名山水画家汤贻汾在南京修建琴隐园,园内的风亭水榭、花池竹树都是其与妻子董婉贞(著名画家,善山水、花卉)共同营造设计的,经过十余年的兴建改造,移来湖石、开凿水池、种植芍药,阖家共赏、其乐融融。不难看出,女性的家庭地位与在园林营造设计中的参与程度成正比,家庭地位较高的女性会被更多的考量其观赏和使用需求,有些甚至可以直接参与到园林的设计中,但因年代久远,较少为文献资料记载,园林也未能流传至今,对于女性参与营造设计的具体内容及特点等依然值得深挖。

四 总 结

私家园林既是古代女性释放天性的伊甸乐园,同时也是束缚身心的高墙宅门。古代女性与私家园林作为事物对立统一的两个方面,二者相互依存,相互影响,紧密联系。由于宏观历史背景下伦理纲常的禁锢和压迫,女性普遍通过影响男性园主与造园师来间接影响园林营造设计,对园林更多的是被动的接受,产生的影响也多体现在一些局部个体元素而非整体的功能布局上。不论是限制还是促进女性行为活动的园林营造设计,究其本源都是封建礼制对女性压制和束缚在生活中的具体体现。在全面建成小康社会的决胜之年,基于性别差异以行为活动为切入点探究古代女性对传统私家园林的影响,不仅为园林营造设计中的性别因素研究提供新思路,而且有助于提升生态文明建设的普适性,解决生态产品性别供给不平衡不充分的现实问题。

注释:

①[东汉]班固《白虎通义》。

②[晋]傅玄《豫章行·苦相篇》。

③[东汉]班固《白虎通·封公侯》。

④[明]计成《园冶注释》。

⑤[明]恽格《瓯香馆画跋》。

⑥[明]计成《园冶注释》。

⑦[明]马如玉(女)《蹴鞠》。

⑧[明]马如玉(女)《斗草》。

⑨[明]沈宜修(女)《夏初教女学绣有感》。

⑩[清]李渔《闲情偶寄》。