新形势下高职院校师生工匠精神培育研究

2020-11-23封晶晶王蕊张倩

文/封晶晶 王蕊 张倩

当前,中国正处于由制造大国向制造强国迈进的关键时期,同时面临着人口红利下降、全球化浪潮倒退、国际形势复杂严峻的困境。纵观德国、日本等制造业强国发展历史,不难发现,中国制造要想突出重围,除了大力发展提升制造业发展水平外,培育工匠精神的文化显得尤为重要。

一、工匠精神的内涵及意义

工匠精神是指一种精益求精、爱岗敬业的职业精神,承载着从业者精业敬业的职业价值[1]。提到工匠精神,人们往往最先想到的是德国、日本等制造业强国,然而早在中国古代,工匠精神的精神实质就已构建。如《庄子》中“技乎近道”、《天工开物》中“治之以精,而以求其精也”、庖丁解牛的典故等,都体现了精益求精,至臻至善、踏实敬业的职业品格精神。随着时代发展,现代工匠精神内涵不断延展,除了精益求精的职业精神外,还蕴含了协作共进、潜心专一、创新卓越等新时代品格精神。

众所周知,日本和德国的企业因其对产品的精益求精,使得其产品成为质量上乘的典范。工业4.0时代,中国制造业的智能化、机械化水平不断提升,在技术、设备、能力上已逐步赶超大部分国际领先企业,但在专业化的职业精神领域却还与传统制造强国企业存在较大差距。究其原因,由于深受儒学文化影响,中国“劳心者治人,劳力者治于人”的传统思想和社会偏见根深蒂固,打压了技术人才的社会地位,剥夺其价值存在感。同时随着经济高速发展,“即时满足”的心理渴望冲击消解着人们的专注力和坚韧性,这些已成为制约我国制造业腾飞的重要因素之一。

二、高职院校培育工匠精神的现状

高等职业教育肩负着为经济社会建设与发展培育高素质职业人才的重要使命[2],也是培育、弘扬、传承工匠精神的关键一环。

(一)工匠精神的价值已深入人心

作为培育技术技能型人才的摇篮,高职院校始终站在培育弘扬工匠精神的前沿。多年来,高职院校紧跟国家政策要求,关注工匠精神内涵,将工匠精神作为重要内容,融入人才培养、课程设置、校园文化、校企合作等各个方面,与国家、社会、企业协同发力,努力营造弘扬工匠精神的有利氛围。

高职院校越来越重视教师队伍工匠精神的培养。通过引进具有企业工作经历的高水平技术人员,强化职业院校教师技术技能素质培养,深化校企合作等,全方位打造“双师型”教师队伍,逐步在教师内心深植工匠精神,有力提升了教师队伍专业化、职业化水平。

(二)工匠精神培育效果有待进一步提升

随着网络时代的到来和社会发展的影响,以“90后”“00后”为主体的高职学生更加自我、独立,却也存在自信心不足、抗挫能力差、浮躁等普遍性问题。同时,高职院校生源质量较差,学生就业压力大,在校学习期间除了知识性培养外,难以有更多精力进行人文素质培养,工匠精神的培育往往停留在喊口号、做讲座、贴标语的浅层教育,存在形式大于内容的情况,目前来看,还没有形成培育的系统化和体系化。学生多处于被动填鸭的状态,缺乏独立思考和对工匠精神的深层次认知,叠加社会环境影响,学生的价值感和职业认同感依然不足。

通过用工企业反馈可知,高职学生在理论水平、职业态度、职业道德、良好情商、竞争适应等方面能力偏低,与企业迫切需要的高素质人才标准相差甚远。而员工的职业态度、职业道德、良好情商、竞争适应能力等成长性能力恰恰是企业更关注的方面,甚至超过学生的知识性能力。但是,难以在短暂时间形成高度自信和良好情商,培养学生的这些能力需要生活积淀和更多的教育投入。为此,高职院校只有真正落实工匠精神的培养,才能使学生更易得到企业青睐,形成良性循环,也才能有利于高职院校长远发展。

三、高职院校师生工匠精神培育路径探析

(一)强化培育力度,潜移默化助力成长

高职院校应进一步强化培育力度,将工匠精神与专业教育、校园文化、日常养成等深度融合,潜移默化提升高职学生的专业认同感和职业自信心。

一是探索将校园文化与工匠精神深度融合的有效途径。充分发挥课堂主渠道作用,打造课程思政体系,将工匠精神融入专业教育,为专业学习强筋壮骨;通过开展就业创业教育、文化艺术课程、名师工作室、第二课堂活动、技能竞赛等活动,提升学生综合素质,培育职业素养,在日常养成中深化培育效果;实施全面文化建设,充分运用新媒体手段,以学生喜闻乐见的方式将工匠精神融入院校教学文化、行为文化、精神文化之中,营造崇尚工匠精神的文化氛围和精神品格。

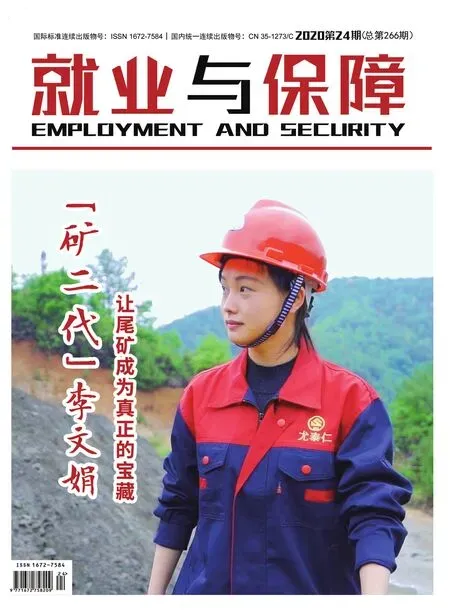

二是依托榜样力量,深刻理解工匠精神内涵。新时代,各行各业涌现出大量楷模,高职院校应充分利用榜样力量,将劳模精神和劳模事迹融入大思政体系,以鲜活事迹使学生深刻理解工匠精神内涵。利用宣传楷模先进事迹、组织学生到生产一线看望劳模、引入大师工作室等方式,近距离接触时代楷模,感受楷模精神;鼓励专职教师成立名师工作室,发挥名师示范引领作用,将先进的教育理念、研究成果、经验示范辐射向广大师生,真正让高职师生对工匠精神形成入脑入心的价值认同和情感共鸣。

三是落实劳动教育,建立实践劳动最光荣的观念。劳动教育是培养学生德智体美劳全面发展的重要内容之一,通过劳动教育,可以培养学生树立正确的劳动观念和劳动精神。随着《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》的颁布,高职院校要积极寻找将劳动教育融入人才培养的最佳切合点,进一步优化综合素质评价体系,创新劳动课程教学模式,以劳动教育课程和实践课程为抓手,探索构建系统化、专业化的职业精神培养体系,使劳动精神、劳模精神、工匠精神潜移默化浸润学生心灵,做到润物无声。

(二)细化精神内涵,贯彻育人全过程

与综合类本科教育不同,高职教育行业化更加明显,在推广工匠精神时,应针对行业特点,细化工匠精神内涵,如制作行业是精益求精;服务行业是热情温馨;管理行业是高效提质等,使工匠精神具象化、更具有针对性。细化后的工匠精神有利于专业的精神内涵构建和职业角色意识的培养,也有利于与人才培养方案、课程设置、教育教学、思政教育的紧密结合。

此外,通过第二课堂、思政教育、创新创业教育等多渠道协同助力,深入挖掘高职学生内驱潜能,根据专业差异,有针对性培养学生的职业意识和专业能力,实现全过程育人。

(三)依托校企合作,实现互利双赢

采用校企合作的方式实现产教融合是职业教育的必由之路,也是推进人才链、产业链、创新链、服务链贯通的规律要求[3]。工匠精神的培育离不开企业的参与。为此,高职院校应充分运用校企合作资源,拓展校企合作领域、深度,实现资源共享。

一是“定制培养”实现校企合作互赢。一方面,高职院校专职教师普遍缺乏一线实操经验,通过从企业引进一线能工巧匠,可以有效弥补专职教师的实践性短板,同时“点对点”的培养模式能够让学生“零距离”接触岗位,达到“定制”培养的目的;另一方面,企业亟需大量“就业即上岗”的高素质人才。企业教师经常处于生产一线,长期受到企业文化浸润,可以更好进行企业规范化管理文化的教育,实现学生职业素养、技术能力、企业认同感的“定制式”培养。

同时合作企业可以为专职教师提供培训渠道,通过定期的下企业实践、轮岗等方式,将新技术、新规则、新经验输送给高职院校师生,加速产教融合进度,提高企业教师和专职教师的理论知识水平和专业技术能力,形成教研团队合力,实现校企合作互赢。

二是工学结合,深刻理解工匠精神的内涵。抓住实践课程、实践环节及在企业实践的有利时机,对学生进行养成教育。在“做中学,学中做”,学生能够更直观感受到工匠精神的内涵和意义。工学结合,培养学生对职业的尊重感、责任感、认同感。

三是以现代学徒制为载体,助推工匠精神升华。基于我国古代传统师徒传承制度,现代学徒制是一种深度校企合作的创新模式,其以师徒传承模式将理论知识、工艺技术与工匠精神有机结合在一起[4]。师傅不仅在实操中传授技艺,还在技术传授过程中通过言传身教将职业精神和行业准则传递给学生,影响学生深层次的认知和行为,实现从技术到技艺到境界的升华。

四、结语

在新时代大背景下,国家面临着历史性的关键转折,工匠精神不仅是中华民族的传统美德,更是应时而生的时代精神。高职院校肩负为经济社会发展提供高素质技术技能人才的重任,必须站在立德树人的角度,探索构建师生共建的培育机制,将工匠精神贯穿职业教育全过程,为国家的转型升级培育更多敬业精业、知行合一、追求卓越的大国工匠。