裴铁侠虎啸琴探源

2020-11-21王莉

□ 王莉

裴铁侠(1884 ~1950),四川成都人,民国时期重要的川派代表琴人,先后成立了“律和琴社”“岷明琴社”,并有琴学论著《沙堰琴编》《琴余》等传世。裴铁侠酷爱古琴收藏,稍有积蓄便四处寻访,倾其所有购买名琴①。所藏唐宋元明清等历代古琴,约30 余张②。大小雷琴最为珍爱,曾仿制大雷琴,其琴室即为“双雷琴斋”(简称“双雷斋”)。除著名的唐“双雷琴”,今可知者有唐“古龙吟”、宋“竹寒碧沙”、宋“酔玉”、宋“眉山清响”、宋“龙嗷”、元“浮香”、明“引凤”琴,以及裴晓秋所述之“诵馀”“寒玉”琴③等,不足10 床。其中,宋“竹寒碧沙”、宋“酔玉”、宋“眉山清响”、元“浮香”、明“引凤”琴藏于四川省博物馆。宋“龙嗷”琴藏于四川大学博物馆。唐“古龙吟”流落至上海④。陕西历史博物馆藏琴19 张,继南宋“万壑松风”琴⑤、清初“芥子园主人”琴⑥后,又发现了裴铁侠之“虎啸”琴,使现存可知的裴铁侠古琴又增加了1 张,颇为珍贵。此琴,笔者曾有介绍⑦,然其名与承传等皆不详。那么,“虎啸”琴是怎样发现的,又有着怎样不为人知的曲折经历,现详述如下。

一、琴体概况

陕西历史博物馆藏琴,仲尼式,编号6828(图1)。通长123.4、隐间113.7、额宽19.5、肩宽20.8、尾宽14.7 厘米。肩部厚5.58、岳旁厚度5.33 厘米。面桐,底梓,木色褐黄,木质松软朽旧。其形宽大敦厚,内腔空旷。琴面,凸起弧度大,弓圆、壁薄而有挖斫痕。漆色较均匀,无断纹。琴底,稍外鼓,为双层底板。漆色多样,黑褐红等色混杂叠压,可见流水间牛毛断。红色髹漆呈现块状,浮于他色之上,修饰时间较晚。头颈处残断。颈两侧可见木条拼接。颈内可见用于固定的木撑。长方形龙池、凤沼,有竹木贴格。岳山、承露、尾托、龈托等皆红木。焦尾、龙龈紫檀,轸池鸡翅木。雁足构造最为特殊,由柱状乌木与饼形象牙底座镶嵌而成。象牙底座色沉发黄,雁足的时代,应不晚于明。参照雁足用材,此琴弦轸或为象牙。青玉徽(部分遗失),以岫岩玉制成。凫掌后加。天地柱细,色白,木质较新,亦为后加。以琴颈内撑木、琴腹天地柱状态、琴侧拼接木条,以及琴底多样的漆色与断纹等,此琴或曾剖腹修复。双层面板古琴有制,然双层底板者少见。有琴家认为,此琴剖腹修缮时,增加了一层底板而成为双层底板。值得注意的是,双层底板材质松透,纹理相同,皆为梓木,木质、木纹、木色、厚度等一致,其用材或同源,双层底板者是原作还是后加?尚不能肯定。若是原作,在笔者所见古琴中,开创双层底板之先河。其造型宽大,琴面弓圆,配件考究,虽残破朽旧,仍能感受到扑面而来的淳朴与典雅。此琴斫制与后修等特征,为传世古琴的保护与修复,提供了重要的参考依据,不可轻视。

二、保存现状

自原陕西省博物馆可移动文物搬迁至陕西历史博物馆以来,馆藏古琴皆存放于柜架之上,少有关注。2009 年,笔者整理馆藏杂项时,取下所有藏琴,去除包装,清理灰尘,对账核实,考察琴体状态等。此琴,颇为残损,现状堪忧。琴体各处状况多多,如颈部残断、琴侧破裂、琴面漆膜脱落翘起,以及琴底之漆色多样,且有叠压、挖凿填补等等。琴颈处断裂,导致琴头与琴身脱离分开,断面对接处可见白色的粘合物,同时以丝弦捆绑;颈侧可见木条拼接,拼接处破裂,琴颈内可见木撑散落,木撑之上下面皆有胶状物残留,应为加固琴颈之用;琴面褐色,局部泛黑,有少许红色块状的修补痕,琴面漆膜脱落翘起,露出大面积的木质胎体;与琴面相较,琴背漆膜脱落较少,但漆色复杂,黑褐红等色叠压混杂,并有流水间牛毛断,颇为古旧。

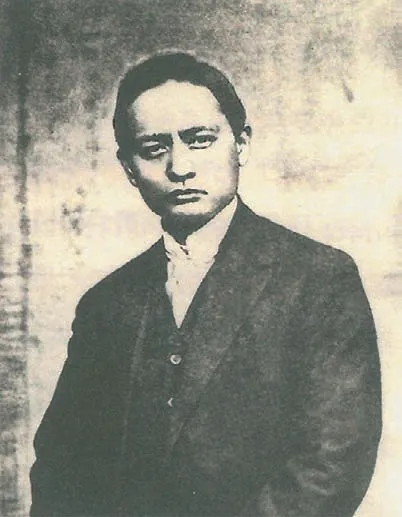

图3 裴铁侠旧照,时任四川省司法司司长

图4 岷明琴社

图1 虎啸琴

此琴之原始铭文分别位于琴底颈部中心,以及龙池两侧,皆被后髹漆层覆盖,或被凿挖填补后隐去。颈部中心长圆形区域内色淡,与周边各色混杂的漆色不同,呈浅褐色,并有横向的间距不一的断纹,纹理散乱且不规则,与周边均匀有致的自然断纹相异。参见馆藏南宋“万壑松风”琴颈部特征,“断纹有割裂,字在髹漆层下”,故此琴底颈部应有铭文。以古琴铭文规范,颈部铭文多为琴名(图2)。其痕迹范围判断,琴名或二字或三字。红外摄影显示,颈部中心区域呈色浅淡,自成一体,与目测结论一致,但红外拍摄仅有局部色差,文字不显。龙池两侧有长条形灰色痕迹,为挖凿后填以瓦灰等物质所致,因凿挖、填补等人为干预,铭文无从辨识。依挖凿填补范围的大小,左侧铭文字数较多。沼池改短,多余处填以瓦灰。纵观琴体各处,此琴被多次修缮,如剖腹、重新髹饰、补漆等。 颈部残断,漆膜脱落尤甚。此琴残损或人为外力所致,其受伤后的应对,也颇为简单。如用石膏等物粘接断面,以原琴丝弦捆绑固定等手法粗糙,非专业人士所为。

三、琴名由来

上述可知,因后修等人为干预,琴底颈部题铭,即琴名不显,借助相关科技手段,仍难以辨认。故探知琴名,需另觅它径。查询来源,乃为“1950 年,李璠捐献”。现状栏目内标注为“残缺”,表明此琴为李璠于1950 年所捐。捐琴时,琴体就已残破。李璠(1914 ~2007),裴氏古琴的继承人,于1939 年四川成都读书期间师从裴铁侠学琴,得授《高山》《流水》等曲,后裴铁侠孙女裴晓秋又师从李璠学琴。那么,捐献者是否就是裴铁侠之弟子李璠,而不是同名者呢?1950 年,李璠到过西安吗?把琴捐献给成都,岂不更为方便?若真是裴铁侠弟子李璠所捐,此琴又会不会是裴铁侠赠送其弟子李璠之物呢?诸多问题萦绕,多方打问,谜底难寻。

2017 年,笔者受邀参加台湾日月潭举办的2017 年“‘古琴、音乐美学与人文精神’跨领域、跨文化”国际学术研讨会。期间,偶遇香港琴家苏思棣和四川琴家罗乐,他们认为捐琴者不可能是同名者,应该就是裴铁侠之弟子李璠。之后,在青年琴家罗乐的帮助下,笔者联系到了裴铁侠之孙女裴晓秋。裴老师热情谦逊,告知笔者确有此事,并找出李璠赠书籍《吴门琴韵》。此书是1996 年9 月为纪念《吴门琴社》成立十周年而编印。《吴门琴韵》中刊发了李璠文章《忆学琴》⑧。文曰:“1950 年余应聘出川,51 年调任中国科学院工作。”又云:“学琴时期,铁侠师遗一明琴,名‘虎啸’,莹堂师赠一元琴,名‘震动万物’。出川时‘虎啸’琴在车上被乘客挤压毁,送存西安博物馆。‘震动万物’则安然无恙。”1950 年,李璠乘车出川,随身携带了两位恩师赠送的两张古琴,因行李过大,乘客拥挤,形体较长的“虎啸”琴,便遭到了冲击撞压,从而导致颈部断裂,漆膜脱落,残损不堪。《忆学琴》所述之捐琴人,以及捐琴时间、地点、现状等皆与此琴来源信息吻合,同时该文还指出了琴名、时代与渊源等。至此,馆藏6828 号古琴的承传脉络基本梳理清楚。1950 年,李璠携琴乘车前往北京应聘,途中“虎啸”琴遭遇意外。为保全此琴,沿途就地“送存西安博物馆”。可以肯定,馆藏颇为残损的仲尼琴,就是裴铁侠赠送其弟子李璠之物,即《忆学琴》所述的“虎啸”琴,受损原因与现状考察预测结果相符。

“虎啸”琴送存之“西安博物馆”,时称“西北历史文物陈列馆”。1955 年,该陈列馆更名为陕西省博物馆。1991 年,“虎啸”琴随同其他可移动文物搬迁至陕西历史博物馆,随后束之高阁。自1950 年捐献此琴后,李璠再无缘相见,甚是遗憾。此琴时代,来源账册记录为“清”,李璠《忆学琴》曰:“明琴”。其形敦厚,琴面凸起弧度大,琴底稍外鼓,琴背可见流水间牛毛断。以形制,金蔚认为有“宋琴”特征。李璠鉴定资料中亦有宋琴之问。由形制、断纹,以及李璠所记等,馆藏“虎啸”琴的时代非账册所注之“清”琴,其时代应不晚于明。此琴之断代,另文探讨,此处不予赘述。

四、师徒琴缘

裴铁侠(图3),原名玉鸶,字雪琴,又名裴钢。曾两度留学日本,就读于东京政法大学与日本东京帝国大学。留学期间改名裴铁侠,曾参加孙中山等组织的同盟会。1912 年毕业后回国就职,先后出任四川司法司司长、下川南道观察史、东川道道尹、任四川内务司司长等职。1915 年,裴铁侠担任北洋政府内务部顾问,然国事难为,前途暗淡,故习琴于北京。同年9 月即辞官返回成都。回川后,向琴家张孔山求教,勤于操缦,潜心研究,经十余年的不懈努力,成为当地有名的古琴演奏家和学者。他以其精湛的琴艺、深厚的学识,以及较高的社会地位,广交琴友,组织雅集。于1937 年和1947 年两度成立了“律和琴社”与“岷明琴社”(图4),交流琴曲,品鉴名琴,对西蜀古琴的发展具有引领作用,并与琴学泰斗查阜西和琴家胡莹堂来往密切,在全国古琴界也颇具声望。裴铁侠留学日本,立志报国,然为官仅有四年便隐居家中,而专注古琴,却是他终生的事,甚至是要用生命来捍卫的事。1950 年“土改运动”,裴家划为“大地主”“大官僚”。土地田产没收充公,饱受批斗和人身欺凌,全家人只能依靠典当衣物及藏品维持生计,其子女的境遇也颇为坎坷。面对变革与冲击,深居简出的裴铁侠恐惧失落。他认为日趋严峻的态势危及到了视若生命的“双雷琴”。或许“玉石俱焚”方能保全尊严。1950 年6 月,夏日的某个夜晚,“裴铁侠与继室沈氏取出双雷琴,带着无比的愤怒和极大的痛惜,夫妻相与捶碎而毁之,然后同服安眠药双双自尽。”⑨于书案砚台之下留一纸遗嘱,上书“本来空寂,何有于物。去物从心,立地成佛”16 大字,旁边一行小字批注:“大小雷琴同登仙界,金徽留作葬费,余物焚毁。铁叟笔。”⑩裴铁侠夫妇自杀后几天,其家人便接到了时任中国民航顾问查阜西从北京发来的电报,邀请裴公携带“双雷琴”赴北京参加古琴研究工作。然造化弄人,人与物俱损,悲剧无法挽回。裴氏夫妇以身殉琴,其文人正气与爱琴如命的烈性节操,犹如嵇康之广陵绝响,震撼世人,至今仍是人们不愿提及的伤痛。

李璠(1914 ~2007),湖北大悟人,川派古琴家,植物遗传学家。1939 年秋,李璠就读于四川大学农学院,因喜好琴音,欲寻师学艺。由师兄卓希钟(经营成都琴铺,亦善斫琴)引见,得拜裴铁侠为师。裴铁侠时有四名弟子,李璠年幼。抗战期间,裴铁侠居乡间住所“沙堰子”。每逢星期日,李璠与诸师兄同往,听琴受教。裴铁侠崇尚明代大琴师严天驰的琴学主张,指法清微澹远,古朴自然,闻声盾韵,如入洞天。喜弹古调,常弹琴曲有《高山》《流水》《秋鸿》《胡笳》等30 余首。其手写刻本《沙堰琴编》仅收录其代表琴曲。裴铁侠对李璠谆谆教导,殷切厚望。时要求:坐必正,气必端,态(神)必安,手挥目送,可以养生,可以尽年。常教诲:琴为载道之器,旨在修身养性,取天地中和之音,陶冶情志,消除尘愚,思清入静,静则生慧。总告诫:弹琴之要重在认谱、打谱,求得字正腔圆,如闻钟罄,令人整肃,思勿邪,切莫追求时尚,攀比好听。裴铁侠为人大气开明,常设宴款待琴友,鼓励弟子向其他琴家学习。1941 年春,裴铁侠引荐琴家胡莹堂。云:“胡老师,查阜西先生好友,皆当代琴学大师,今后希多请教益。”之后,李璠穿梭于裴铁侠与胡莹堂之间,求教琴艺。从裴铁侠学得《高山流水》,从胡莹堂学得《鸥鹭平沙》,而《潇湘水云》则融合两家指法与韵味。因胡莹堂,李璠又得识查阜西、徐元白等多位琴家。李璠牢记裴铁侠的教诲,汲取各家营养,定心研习,得弹琴曲13 首,又自定计划,欲学《秋鸿》等大曲,时在建国之前。建国后,李璠赴北京就职,常参加北京古琴研究会活动,遂向查阜西等人学琴。查阜西怜惜裴铁侠早逝,“一代琴宗”竟无录音,对外声称李璠乃裴铁侠唯一弟子,并向吴景略、管平湖等人称赞李璠之《高山流水》有“裴味”,勉励李璠将“裴学”继绝传后。可见,古琴界对裴铁侠之尊崇与惋惜。

因了琴音,李璠与裴铁侠结缘;因了裴铁侠,李璠与古琴相伴。李璠学琴于裴铁侠,后求教于胡莹堂。就职北京后,又受教于查阜西,其恩师皆为琴坛大家,琴缘可谓厚矣。李璠淡定宁静的谦谦君子之态,皆由裴铁侠之琴学而来,正所谓:琴“可以养生,可以尽年”。裴铁侠与李璠由师徒而为朋友,常因思念,期许相见;又因分离,辗转难眠。李璠作《怀琴师诗》,裴铁侠亦赋诗安慰。裴铁侠、胡莹堂、李璠三人,两老一少,久别重逢,欢喜若狂,以琴结为忘年交,视为知己,宛若伯牙与子期之相遇。恩师之念,古琴之恋,永不能忘。1992 年与1995 年,李璠两次赴成都参加古琴学术讨论会。奏《高山》以怀裴铁侠,奏《平沙》以纪胡莹堂,宁静淡泊,荣辱不惊。2003 年,中国古琴艺术联谊中心于北京举办活动,庆祝“古琴艺术入选世界非物质文化遗产”,李璠作为“中国古琴非物质文化承传人”参加,弹奏的琴曲仍为《高山》与《平沙》,此时李璠已90 岁高龄。星火承传,后继有人。为琴学之发扬,李璠不遗余力施教与后学。师从李璠学琴的杨露、裴晓秋、全美荣等诸位先生,皆能弹奏裴铁侠之《高山流水》与胡莹堂之《平沙鸥鹭》。2003 年,古琴“申遗”后,得到了社会前所未有的关注。在先贤的基础上,古琴之研究与推广也取得了显著的成绩。

图2.1 虎啸琴颈部

裴铁侠琴学艺术活动,主要集中在20 世纪30 年代中后期至40 年代。李璠从师裴铁侠学琴主要是在40年代。1949 年秋,律和琴社琴友,包括裴铁侠、李璠等14 人相聚于成都望江楼之崇丽阁,以谈琴事为主(此次琴会由李璠接待)。这是律和琴友的最后一次相聚,也是律和琴社的最后一次活动。1949 年12 月开始,裴铁侠常被批斗,精神一度跌入低谷。1950 年6 月,裴氏夫妇就与大小雷琴同去。期间,裴铁侠曾找过李璠,因繁忙而未及时沟通,“竟成永诀”。由是,裴铁侠赠送李璠之“虎啸”琴,最晚应在1949 年12 月前后,或于1949 年秋律和琴友相聚之时。以琴名,“虎啸”与“龙嗷”似为相应,将“虎啸”赠与李璠,“龙嗷”则留身边,各留念想,寓意深远。1950 年,李璠出川赴北京工作,随身携带着裴铁侠与胡莹堂两位恩师的赠琴,然裴所赠之“虎啸”琴被挤压残损,沮丧之情难以言表。面对“虎啸”琴的遭遇,李璠没有放弃,而是寻求妥善的保护,为古琴之复兴,留下了宝贵的实物资料。自“虎啸”琴捐献后,李璠再无缘相见,亦为憾事。2017 年,笔者发现馆藏“虎啸”琴的真实身份时,也与李璠去世相差了整整10 年。

五、余论

古琴之起源,有伏羲说、神农说等等。琴式也有以圣人命名者,如伏羲式、神农式、仲尼式等。春秋战国时期,古琴在文人阶层已很时兴了,魏晋时期的古琴也与现存唐宋古琴相差无几了。可以说,古琴发端于三皇五帝,发展于战国秦汉,成熟于魏晋南北朝,至今延绵不绝。在长达数千年的古代社会里,古琴不仅是文人必修的一种乐器,也是其人格、情操与修养的象征。然而,不同的历史时期,因政治、经济、地域、交流等因素,古琴的发展起落不定。莫高窟中唐第154窟树下弹琴图、酒泉枣园西沟一号墓出土模印弹奏砖等出现了古琴倒置、人物错位的现象,其画面与实际弹奏方式相反。 也有琴筝不分的状况出现。敦煌佛爷庙湾第133、37、39 号西晋墓中各发现一组伯牙弹琴与子期听琴图,琴体倒置,形似古筝。 可见,画师等对古琴的认知,仅仅是一个程式化的概念。裴铁侠“虎啸”琴之沉浮,也基本勾勒出了建国至今的古琴发展脉络。不管历史背景如何,古琴蕴含的强大的人文精神,是其赖以延续的原动力,具体表现在琴人、琴器、琴曲等方面,一如裴铁侠、李璠,以及他们友谊的见证者“虎啸”琴。自2009 年,笔者整理馆藏古琴,与“虎啸”琴相遇相知,也是一种缘分。古琴研究涉及诸多方面,仅以此抛砖引玉,寄望于后来者。

注释:

①裴晓秋《我的祖父裴铁侠》,《蜀中琴人口述史》生活·读书·新知三联出版社,2013。

②黄阳兴《双雷绝响——成都近代琴人裴铁侠与四川博物院典藏古琴》,《松石间意——巴蜀地区典藏古琴精品集》深圳博物馆、四川博物院、重庆中国三峡博物馆编著,文物出版社,2015,第135 ~151 页。

③《蜀中琴人口述史》。

④⑨⑩《松石间意——巴蜀地区典藏古琴精品集》,第135 151 页。

⑤王莉《南宋“万壑松风”琴的发现与研究》,《中原文物》,2017 年第4 期。

⑦王莉《陕西历史博物馆藏古琴》,《文博》2013 年第1 期。

⑧李璠《忆琴学》,《吴门琴韵》,汪铎编整理,谢金春编辑排版:《吴门琴社》成立十周年纪念编印文献资料,苏苏出准字(96)第90 号,第17~21 页,1996 年。