基于AHP-模糊数学模型的梵净山风景区生态旅游评价

2020-11-20毛志,杨灿

毛 志, 杨 灿

(铜仁学院 大数据学院,贵州 铜仁 554300)

生态旅游是指以可持续发展为理念,以保护生态环境为前提,以实现人与自然和谐发展为准则,促进生态保护和旅游资源持续利用的旅游活动[1]。生态旅游作为绿色旅游,其以旅游促进生态保护,以生态保护促进旅游,一经提出便在全球引起广泛关注和重视[2, 3]。目前,国际上生态旅游正在稳步发展,生态旅游收入每年以10%~12%的速度快速增长。近年来,我国生态旅游的发展迅速,已经形成了许多独特的经验和模式,前景十分光明[4]。党的十九大报告指出:实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国。而生态旅游是建设美丽中国,实现中国梦的有效载体和重要抓手。

生态旅游自上世纪80年代由国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问谢贝洛斯·拉斯喀瑞首次提出后,学术界对其研究给予了极大关注。国外对生态旅游的研究较早,领域较广[5],对生态旅游评价的研究主要集中在评价原则与标准、评价的主要内容和评价的主要方法三个方面。Holly[6]通过德尔菲法经过三轮问卷调查确立了自然保护区生态旅游发展状况的评价指标体系。Kumari等[7]采用遥感和地理信息系统,通过层次分析法对锡金西部地区的生态旅游潜力做出了评价。国内对生态旅游评价的研究主要集中在生态旅游资源、生态旅游开发潜力和生态旅游环境影响及容量评价方面[8]。王力峰等[9]运用层次分析法对生态旅游资源评价进行了系统研究,并以广西金秀县为例进行了实证分析。何方永[10]则从省域层面利用层次分析法构建了生态旅游发展潜力评价指标体系。通过大量的文献调研发现,一方面对生态旅游综合评价的研究较少,另一方面定性与定量相结合对生态旅游评价进行研究时,主要采用层次分析法(AHP)。尽管AHP将定性与定量分析有机结合,但当评价指标过多时,则易使打分者产生判断混乱[11],而模糊数学模型能有效避免AHP 打分者的主观因素影响[12]。基于这两方面的原因,为对风景区生态旅游做出科学评价,本文运用主成分分析法构建了生态旅游评价指标体系,并采用层次分析法计算了准则层和因子层各指标的权重,最后利用模糊综合评价法对贵州省梵净山风景区生态旅游进行分析,以期为科学管理提供决策支撑,助推我国生态旅游的健康发展。

1 山岳型风景区生态旅游评价因子分析

1.1 指标的选取

通过查阅相关文献[13-15],选取了29个指标用于风景区生态旅游评价的研究,对这些初始指标进行检验,判断其是否适用于我国风景区生态旅游的评价。运用里克特五级量表法设计“我国风景区生态旅游评价指标体系专家意见咨询调查问卷”,然后对相关专家所打分数进行汇总,并对其集中程度(算术平均值)、离散程度(标准差)、协调程度(变异系数)三个方面进行统计及计算,选取算术平均值>3.0且变异系数<0.4的评价指标。由于各项初始指标均符合要求,因此全部保留。

1.2 数据的获取

发放“我国风景区生态旅游影响因素调查问卷”,共收回有效调查问卷227份。对问卷进行可信度检验,得到克朗巴哈系数Cronbach’s Alpha=0.907,可见本次问卷调查可信度高。

1.3 评价指标因子分析过程

在将调查问卷所得数据进行分析之前,需要先对数据进行抽样适合性检验(KMO)和巴特利特(Bartlett)球形检验,得到KMO的检验值为0.886,Bartlett球形检验的P值为0.000,由此可知各个变量之间存在显著相关性,可以对29个评价指标进行因子分析。

运用主成分分析法提取原始指标,得出各个评价指标的公因子方差皆大于50%,且很大一部分接近于0.6或超过0.6,说明原始变量的主要信息能够由提取的因子反映。基于特征值大于1的抽取方法对原有变量提取公因子。

1.4 因子旋转与命名

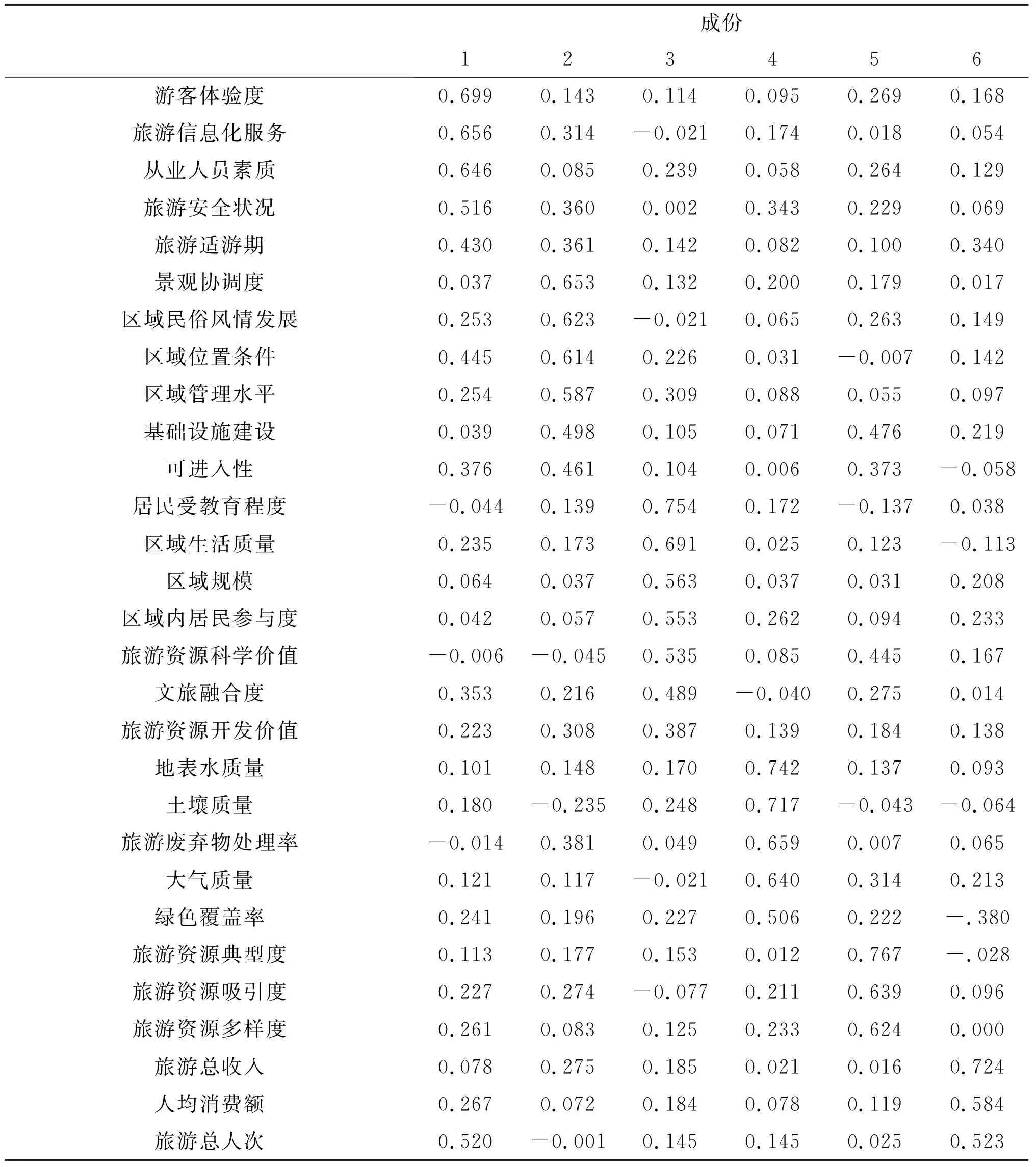

由计算得出的旋转前的成份矩阵可知,所有的因子几乎都归为一类,综合性太强,很难对提取出的公因子进行合理的解释,需要对其进行因子旋转,结果如表1所示。

由表1可知,公因子F1在游客体验度、旅游信息化服务、从业人员素质、旅游安全状况、旅游适游期五个指标上载荷较大,载荷值分别为:0.699、0.656、0.646、0.516、0.430。这些指标在构建的指标体系中较大程度反映了生态旅游服务,所以将第一个公因子命名为生态旅游服务。

公因子F2在景观协调度、区域民俗风情发展、区域位置条件、区域管理水平、基础设施建设、可进入性六个指标上载荷较大,载荷值分别为:0.653、0.623、0.614、0.587、0.498、0.461。这些指标在构建的指标体系中反映了生态旅游的开发建设条件,所以将第二个公因子命名为开发建设条件。

公因子F3在居民受教育程度、区域生活质量、区域规模、区域内居民参与度、旅游资源科学价值、文旅融合度、旅游资源开发价值七个指标上载荷较大,载荷值分别为:0.754、0.691、0.563、0.553、0.535、0.489、0.387。这些指标在构建的指标体系中较大程度反映了生态文明建设的发展情况,其中区域规模和旅游资源开发价值间接体现了生态文明建设潜力,故将第三个公因子命名为生态文明建设。

公因子F4在地表水质量、土壤质量、旅游废弃物处理率、大气质量、绿色覆盖率五个指标上载荷较大,载荷值分别为:0.742、0.717、0.659、0.640、0.506。这些指标在构建的指标体系中反映了生态旅游环境的状况,所以将第四个公因子命名为生态旅游环境。

公因子F5在旅游资源典型度、旅游资源吸引度、旅游资源多样三个指标上载荷较大,载荷值分别为:0.767、0.639、0.624。这些指标在构建的指标体系中较大程度反映了生态旅游资源的状况,所以将第五个公因子命名为生态旅游资源。

公因子F6在旅游总收入、人均消费额、旅游总人次三个指标上载荷较大,载荷值分别为:0.724、0.584、0.523。这些指标在构建的指标体系中反映了生态旅游的经济发展,所以将第六个公因子命名为生态旅游经济。

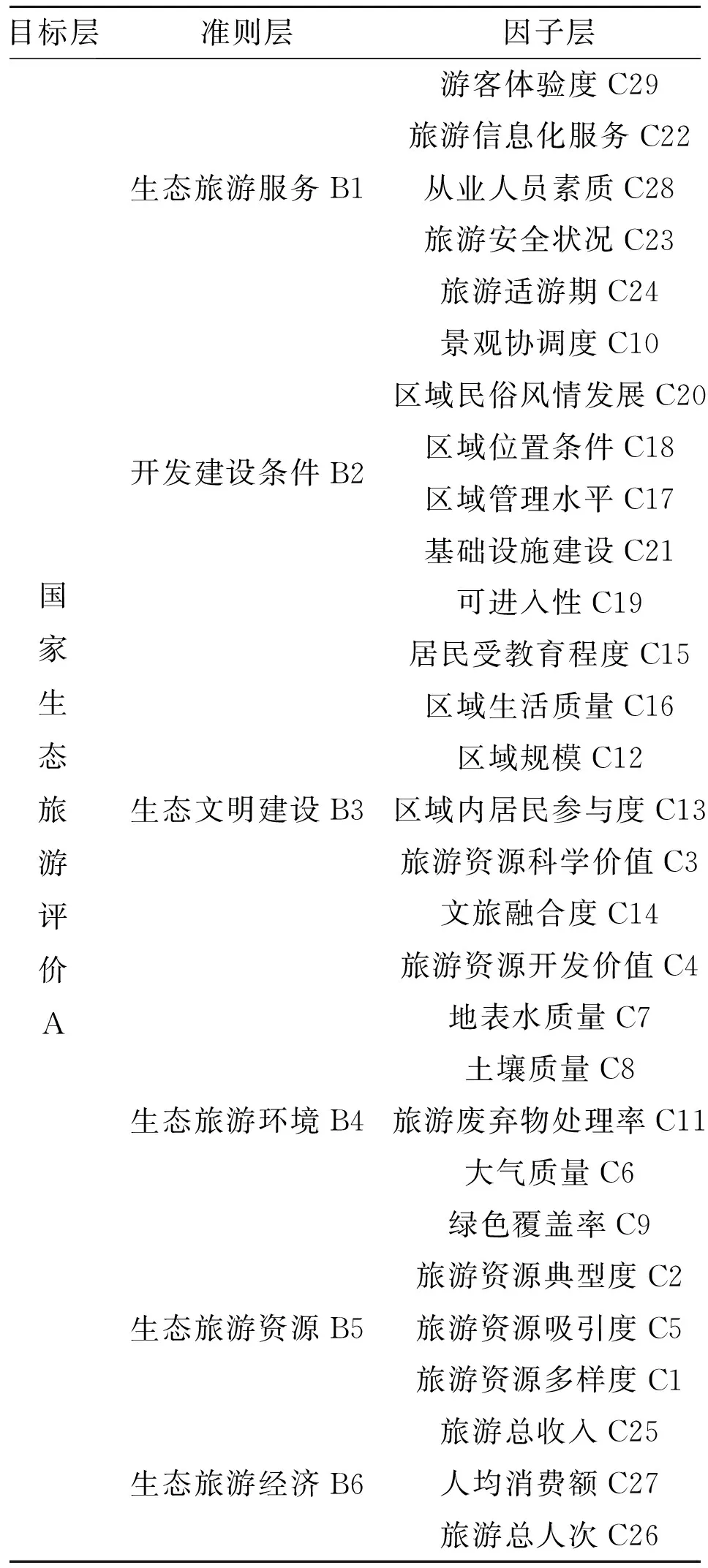

通过以上的分析可知,所提取的六个公因子能够覆盖原有的29个评价指标。因此利用降维处理得到的六个公因子对风景区生态旅游进行评价,并以此得到生态旅游评价体系,如表2所示。

表1 旋转成份矩阵

2 山岳型风景区生态旅游指标权重

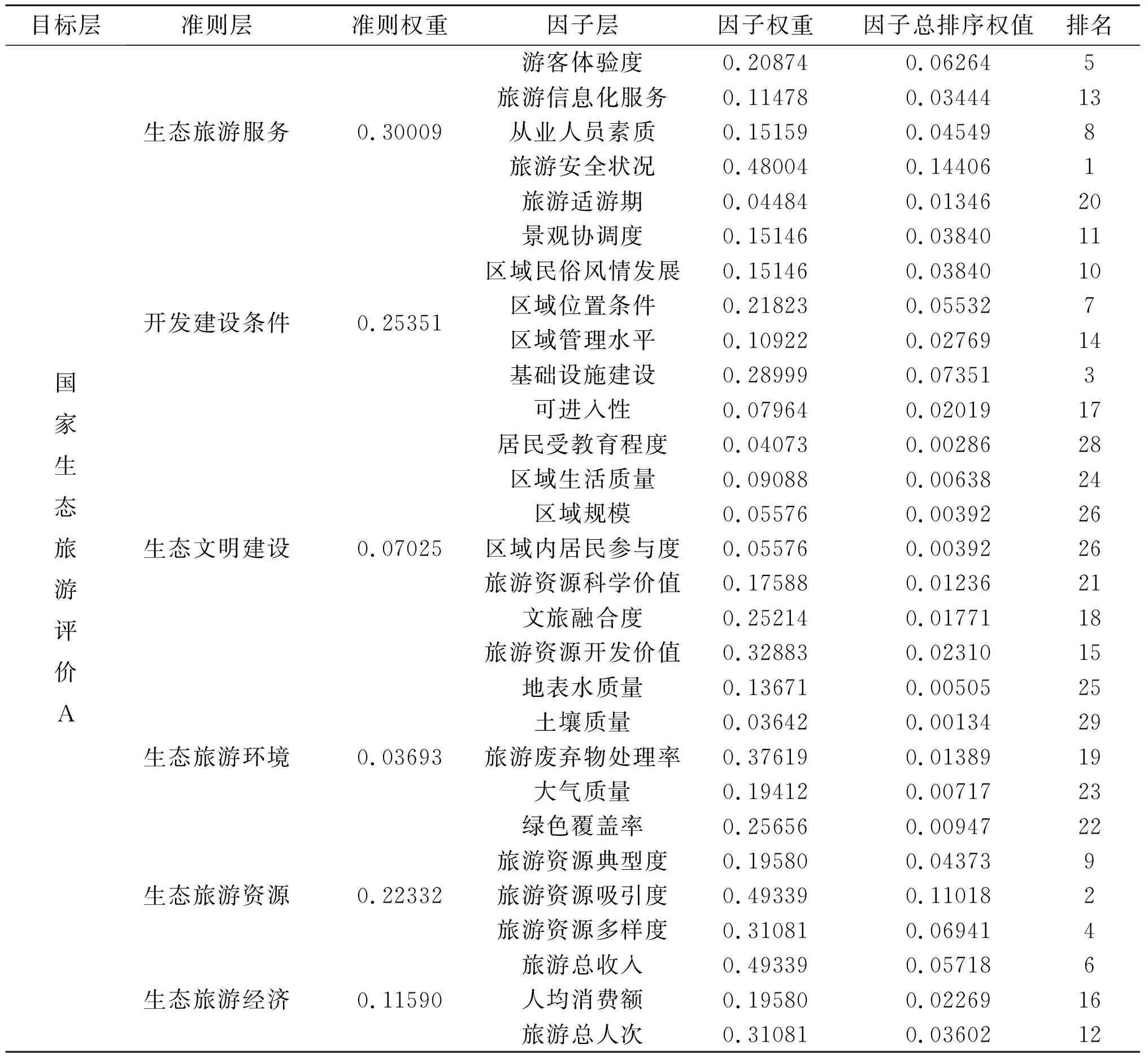

为使评价指标权重精度高、客观性强,采用层次分析法根据“我国风景区生态旅游评价指标体系专家意见咨询调查问卷”的相应数据计算评价指标的权重。

2.1 构造判断矩阵

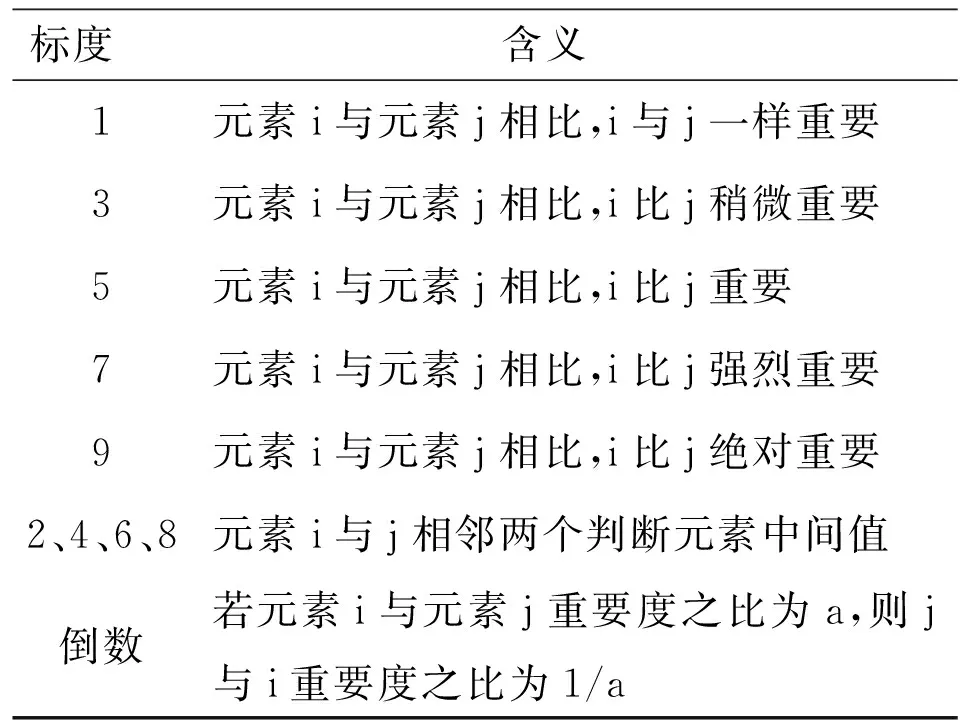

根据标度对照表(见表3),将评价指标体系中各个评价指标关于其他评价指标的重要性作两两比较得到相应的判断矩阵。

2.2 计算指标权重

根据前面所得到的判断矩阵,通过MATLB软件运用方根法求出他们的最大特征根和特征向量。计算公式如下:

(1)

表2 修正后生态旅游评价指标体系

(2)

(3)

(4)

(5)

表3 重要性标度对照表

在式(5)中,n为判断矩阵的行列数,λmax为判断矩阵的最大特征根。检验系数CR=CI/RI,其中RI为平均一致性指标,可由查表获得。经计算得出CR<0.1,判断矩阵具有满意的一致性,不需要进行调整。因子层总排序权值计算公式为:

(6)

在式(6)中,为各个二级指标权重,为该二级指标中对应的因子权重。各个指标在各自的因素层中的权重值如表4所示。

3 梵净山风景区生态旅游评价分析

3.1 问卷设计和分析

为了得到贵州省梵净山风景区生态旅游评价指标的评分等级,通过问卷星发布“梵净山风景区生态旅游评价调查问卷”。为确保数据的真实性及有效性,使其切实反映出梵净山风景区生态旅游的发展情况,该问卷仅针对在该景区旅游过的人群发放。

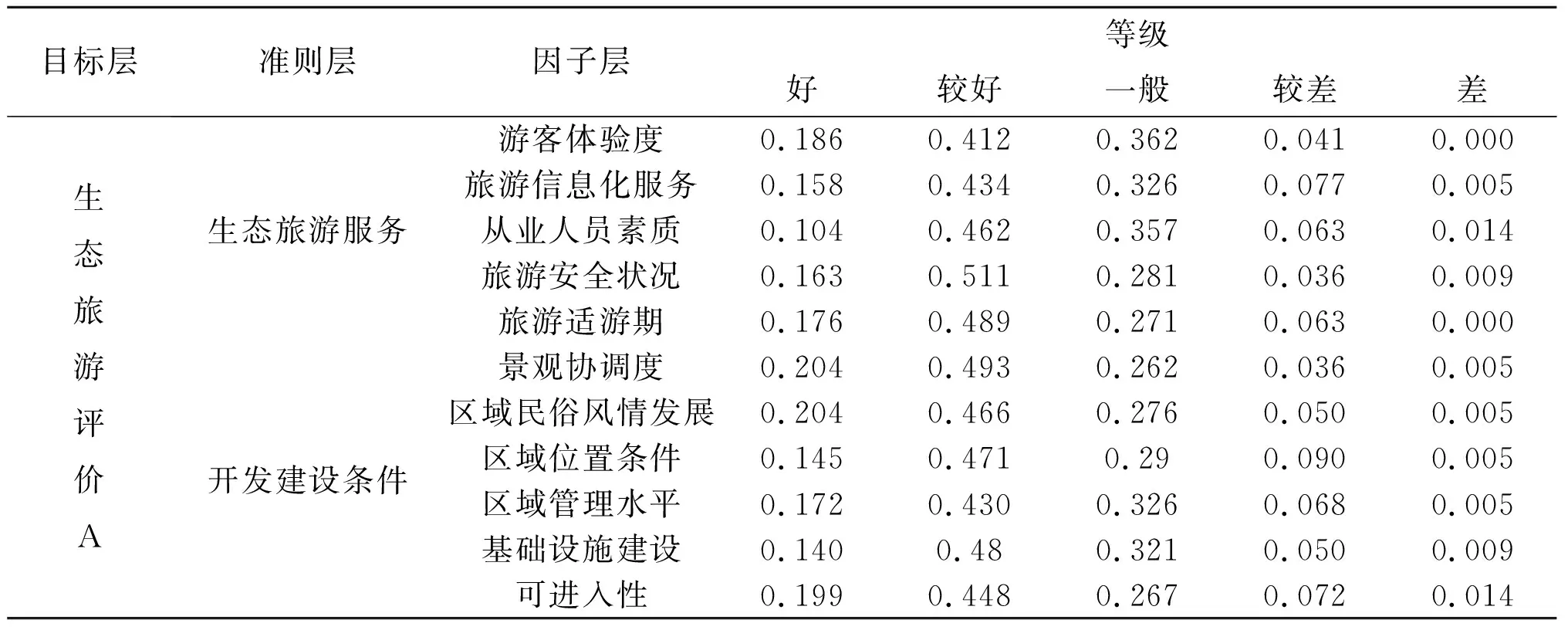

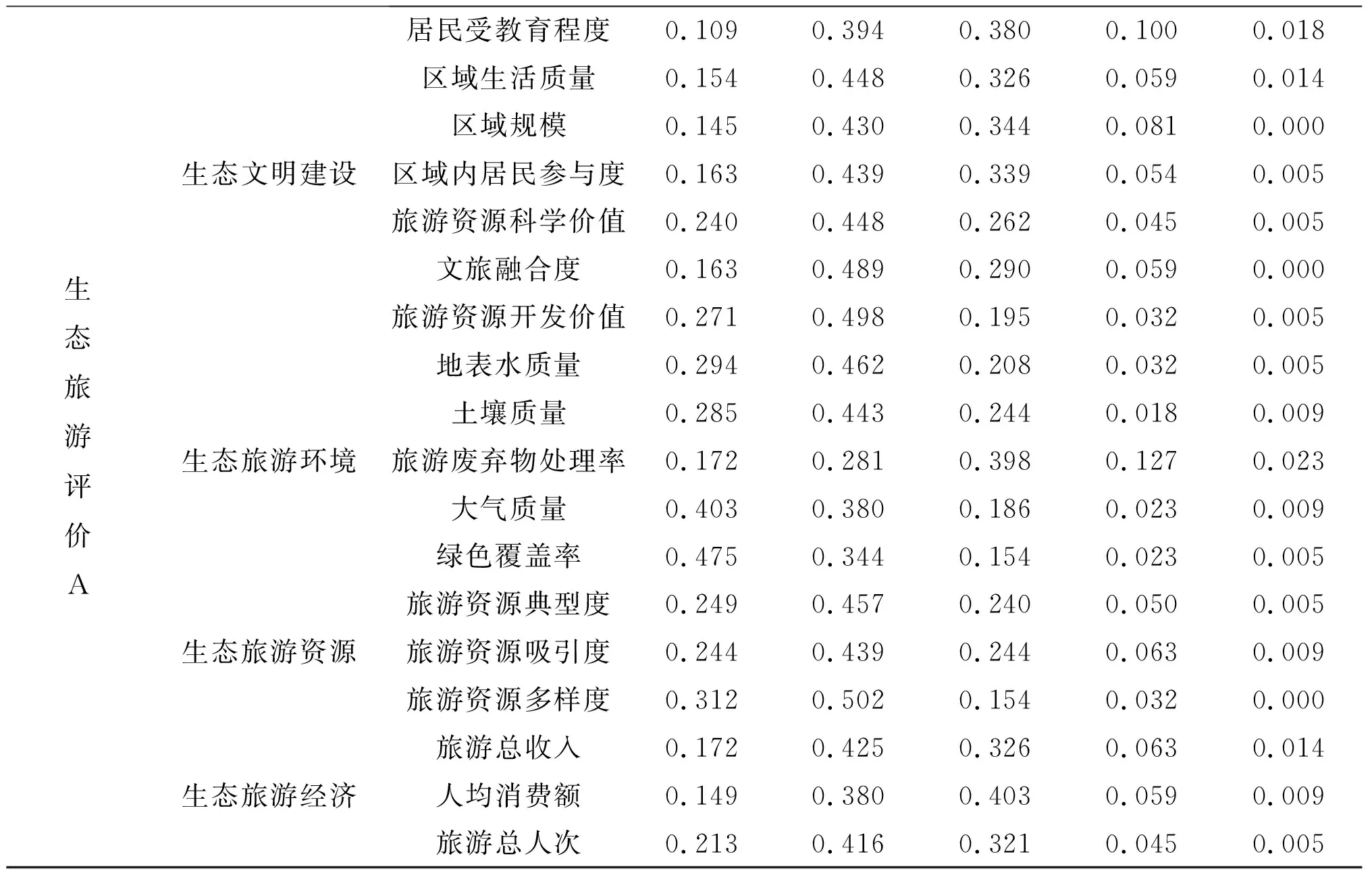

本次问卷共收回279份,经过筛选得到有效问卷221份,运用SPSS软件对问卷进行可信度检验,检验结果为Cronbach’s Alpha=0.938,可见问卷可信度高。用 SPSS 软件进行频率分析,得出各指标的隶属度,汇总后得到梵净山风景区生态旅游评价指标等级表(见表5)。

表4 各个指标权重值

表5 梵净山风景区生态旅游评价指标等级表

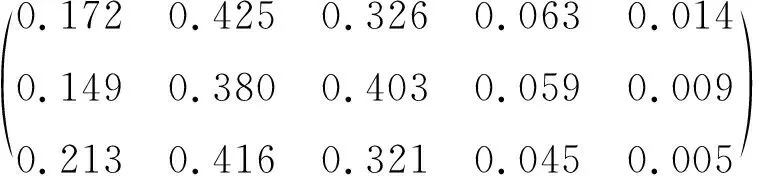

生态旅游评价 A生态文明建设生态旅游环境生态旅游资源生态旅游经济居民受教育程度0.1090.3940.3800.1000.018区域生活质量0.1540.4480.3260.0590.014区域规模0.1450.4300.3440.0810.000区域内居民参与度0.1630.4390.3390.0540.005旅游资源科学价值0.2400.4480.2620.0450.005文旅融合度0.1630.4890.2900.0590.000旅游资源开发价值0.2710.4980.1950.0320.005地表水质量0.2940.4620.2080.0320.005土壤质量0.2850.4430.2440.0180.009旅游废弃物处理率0.1720.2810.3980.1270.023大气质量0.4030.3800.1860.0230.009绿色覆盖率0.4750.3440.1540.0230.005旅游资源典型度0.2490.4570.2400.0500.005旅游资源吸引度0.2440.4390.2440.0630.009旅游资源多样度0.3120.5020.1540.0320.000旅游总收入0.1720.4250.3260.0630.014人均消费额0.1490.3800.4030.0590.009旅游总人次0.2130.4160.3210.0450.005

3.2 各一级指标的综合评价

在使用模糊综合评价法对指标进行评价时,采用最大隶属原则进行分析,但因该方法在现实生活中使用受到一定条件限制[16],所以本文采用加权平均原则,将评价向量集乘以评语元素集所对应的数值向量,最终得出综合得分作为评价标准。

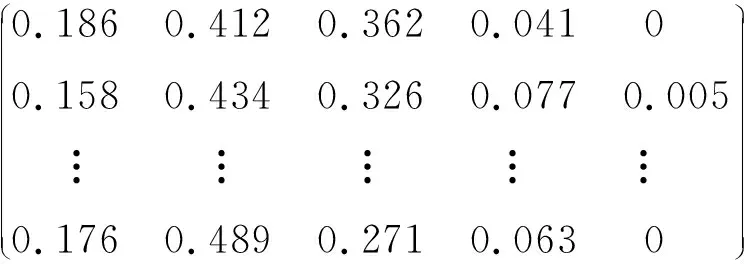

3.2.1生态旅游服务

计算评价向量集并加权平均得到贵州省梵净山风景区生态旅游服务综合评价值。

B1=WB1·R1

=(0.15886 0.47308 0.31414 0.04705 0.00702)

B1·CT=(0.159 0.473 0.314 0.047 0.007)(5 4 3 2 1)T

=3.73016

3.2.2开发建设条件

计算评价向量集并加权平均得到贵州省梵净山风景区生态旅游开发建设条件的综合评价值。

B2=WB2·R2

=(0.16867 0.46987 0.29473 0.06033 0.00688)

B2·CT=(0.169 0.470 0.295 0.061 0.007)

(5 4 3 2 1)T

=3.73456

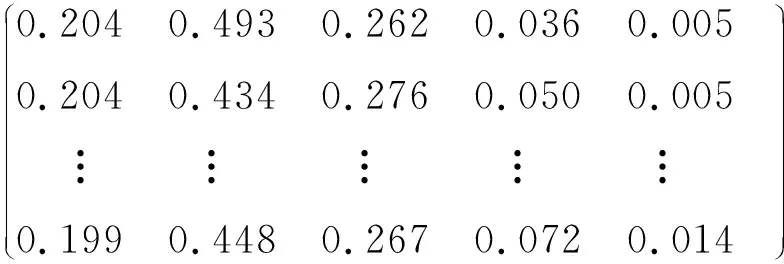

3.2.3生态文明建设

计算评价向量集并加权平均得到贵州省梵净山风景区生态文明建设的综合评价值。

B3=WB3·R3

=(0.20803 0.47107 0.26651 0.05028 0.01626)

B3·CT=(0.208 0.471 0.267 0.050 0.016)

(5 4 3 2 1)T=3.84078

3.2.4生态旅游环境

计算评价向量集并加权平均得到贵州省梵净山风景区生态旅游环境的综合评价值。

B4=WB4·R4

=(0.31537 0.34703 0.26266 0.06317 0.01269)

B4·CT=(0.315 0.347 0.263 0.063 0.013)

(5 4 3 2 1)r=3.89198

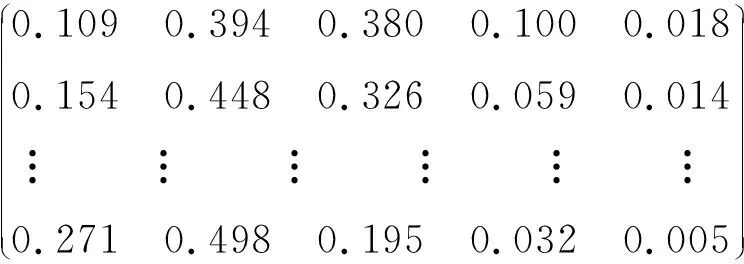

3.2.5生态旅游资源

计算评价向量集并加权平均得到贵州省梵净山风景区生态旅游资源的综合评价值。

B5=WB5·R5

=(0.26611 0.46211 0.21524 0.05082 0.00542)

B5·CT=(0.266 0.462 0.215 0.051 0.005)

(5 4 3 2 1)T

=3.93177

3.2.6生态旅游经济

计算评价向量集并加权平均得到贵州省梵净山风景区生态旅游经济的综合评价值。

B6=WB6·R6

=(0.18024 0.41339 0.33952 0.056622 0.01022)

B6·CT=(0.180 0.413 0.340 0.057 0.010)

(5 4 3 2 1)T

=3.69678

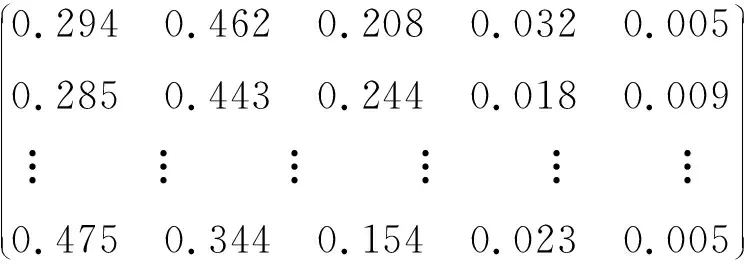

3.2.7梵净山风景区生态旅游综合评价

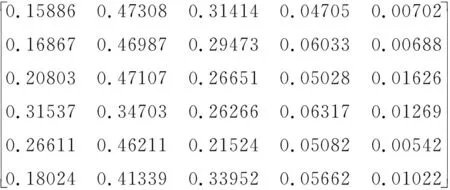

贵州省梵净山风景区生态旅游模糊综合评价矩阵为

根据评价模型得出梵净山风景区生态旅游综合评价向量并加权平均得到

B=W·R=(0.19324 0.45978 0.28730 0.05283 0.00773)

B·CT=(0.193 0.460 0.287 0.053 0.008)(5 4 3 2 1)T

=3.78060

4 结论

在当今绿色消费时代,生态旅游作为绿色消费的主流之一,是人类与自然之间的纽带和桥梁,其对生态环境、资源、区域发展等提出了新的要求。为保证该“纽带”的强健发展,必须建立一套完善的生态旅游评价体系。本文依据系统性、全面性、科学性、可操作性的原则,结合生态旅游的发展和相关研究理论,提取了29个初始指标,利用SPSS统计分析软件通过因子分析法对各指标进行相关分析,确定了最终的生态旅游评价指标体系,并利用层次分析法构造判断矩阵,通过MATLAB对矩阵进行计算,得到各个因子的权重,最后通过模糊综合评价法对梵净山风景区生态旅游进行评价,得出以下结论:

(1)贵州省梵净山风景区生态旅游的最终得分为3.78060,评价处于一般与较好之间,趋于较好水平。可见贵州省梵净山风景区生态旅游发展取得了一定成效,能够在一定的程度上满足了游客的需求,但距离生态旅游发展的目标仍然存在一定差距,需进一步完善,争取建成基础设施、人文、资源、环境一体化的生态旅游风景区。

(2)贵州省梵净山风景区生态旅游资源、生态旅游环境和生态文明建设评价值分别为3.93177、3.89198、3.84078,高于生态旅游综合评价值。梵净山风景区拥有丰富的生态资源和良好的生态环境,“人与自然和谐共生”的思想在当地居民中代代相承,“绿水青山就是金山银山”的理念深入民心,生态保护取得良好成效,对游客具有较大吸引力。景区应加强宣传推介,进一步提升知名度和美誉度,同时加大当地居民在生态旅游发展中的参与度,实现景区旅游和区域发展的双赢。

(3)贵州省梵净山风景区开发建设条件、生态旅游服务及生态旅游经济评价值分别为3.73456、3.73016、3.69678,得分较低,在未来生态旅游发展中需重点改善。梵净山风景区应建设适度超前、功能完善、配套协调、内通外联的基础设施体系,积极打造完善的旅游交通信息化系统,为旅游者提供便利的交通信息服务;当地地方政府应结合生态旅游产业发展需求,整合行政管理资源,构建一站式服务新机制;加大当地旅游业相关从业人员的培训力度,不断提升服务和管理水平;进一步挖掘民俗文化,丰富民俗文化的表现形态,打造创新的文旅IP,最终达到人、自然、文化和产业相融合的状态,推动生态旅游的蓬勃发展,助力美丽中国建设。