高中物理单元教学探讨 *

——以“曲线运动”教学为例

2020-11-18周静忠马宇澄

周静忠 马宇澄 黄 皓

(1. 南京师范大学盐城实验学校,江苏 盐城 224001;2. 江苏省无锡市教育科学研究院,江苏 无锡 214001;3. 江苏省无锡市第一女子中学,江苏 无锡 214002)

1 问题的提出

在教学实践中,教学目标经常被等同于课程目标或者教学内容,所以课程目标和教育成才目标经常处于迷茫或缺失状态。这种目标主导下的单元教学,既没有解决课时教学导致的知识碎片化问题,也没有解决提高学生学习内驱力的问题。

单元教学应从学生实际出发,深度理解课程标准,创造性地使用教材,让学生自主进行知识建构,培养他们实事求是、开拓创新的科学精神。笔者以“曲线运动”为例,对高中物理单元教学进行探讨。

2 深度理解课程标准和教材

2.1 深度理解和把握课程标准

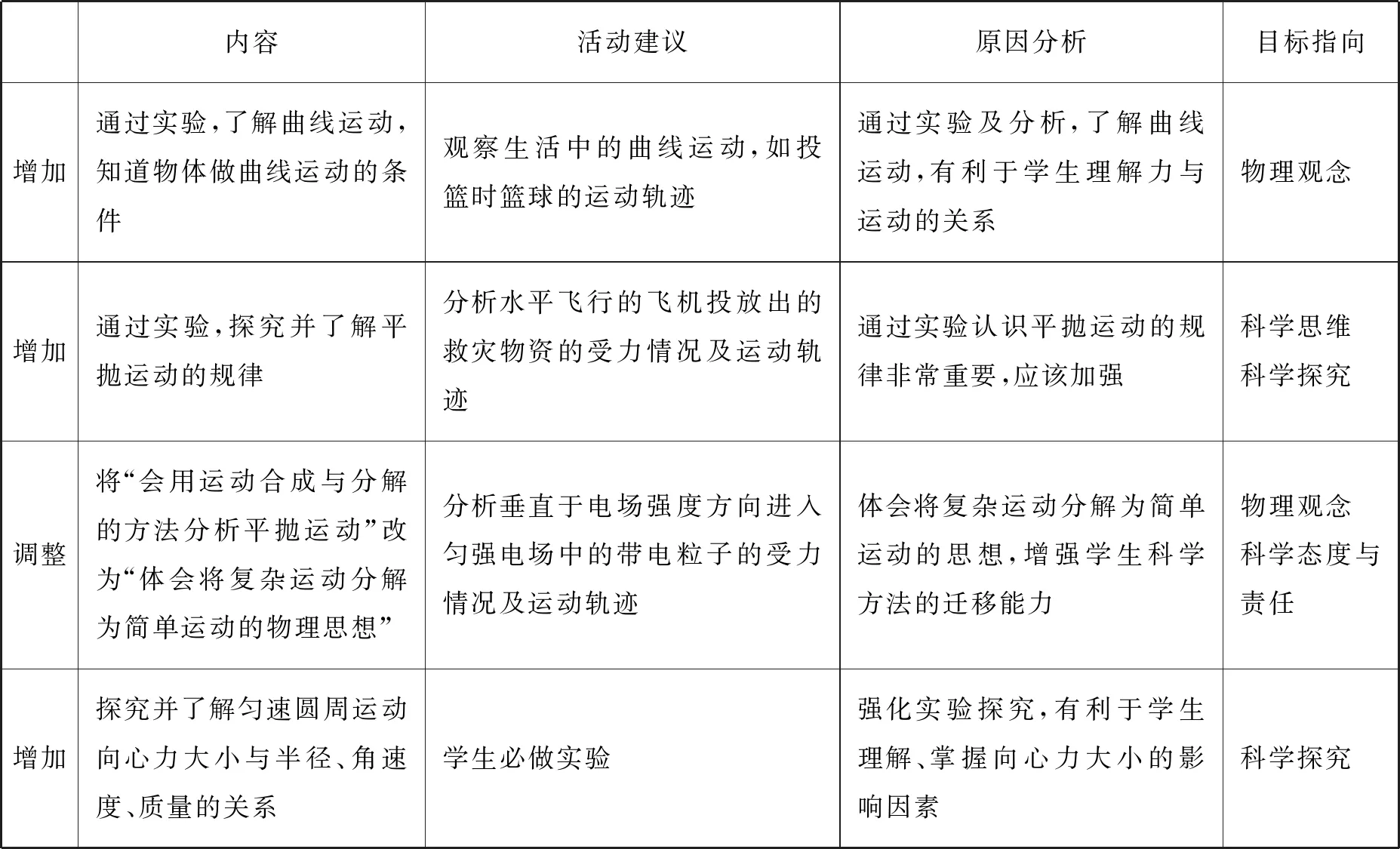

《普通高中物理课程标准(2017年版)》相比《普通高中物理课程标准(实验稿)》,对“曲线运动”部分作了调整,原因分析如表1,需要物理教师悉心研读,以指导教学工作。

显然2017年版课程标准更加重视基于实验证据,让学生通过推理、论证,自主建构物理概念,发现物理规律。这就要求教师为学生提供充足的动手操作机会,突出概念、规律的深度理解和灵活应用,注重物理教学的整体性。

2.2 创造性地使用教材

进行新旧教材比较,对于用好教材具有重要的现实意义。笔者以“曲线运动”为例,对2019年人教版高中物理必修第二册(下文简称新教材)和2010年人教版高中物理必修2(下文简称旧教材)进行比较。

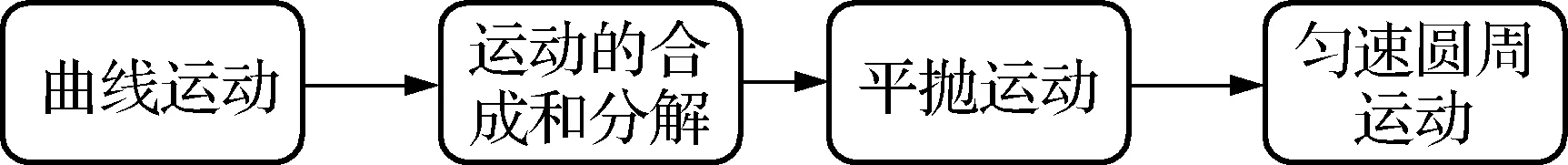

2.2.1 编排体系分析

总的来看,新教材的知识内容基本不变(图1),对章节编排顺序做了调整。

表1 课程标准中“曲线运动”部分的调整情况及原因分析

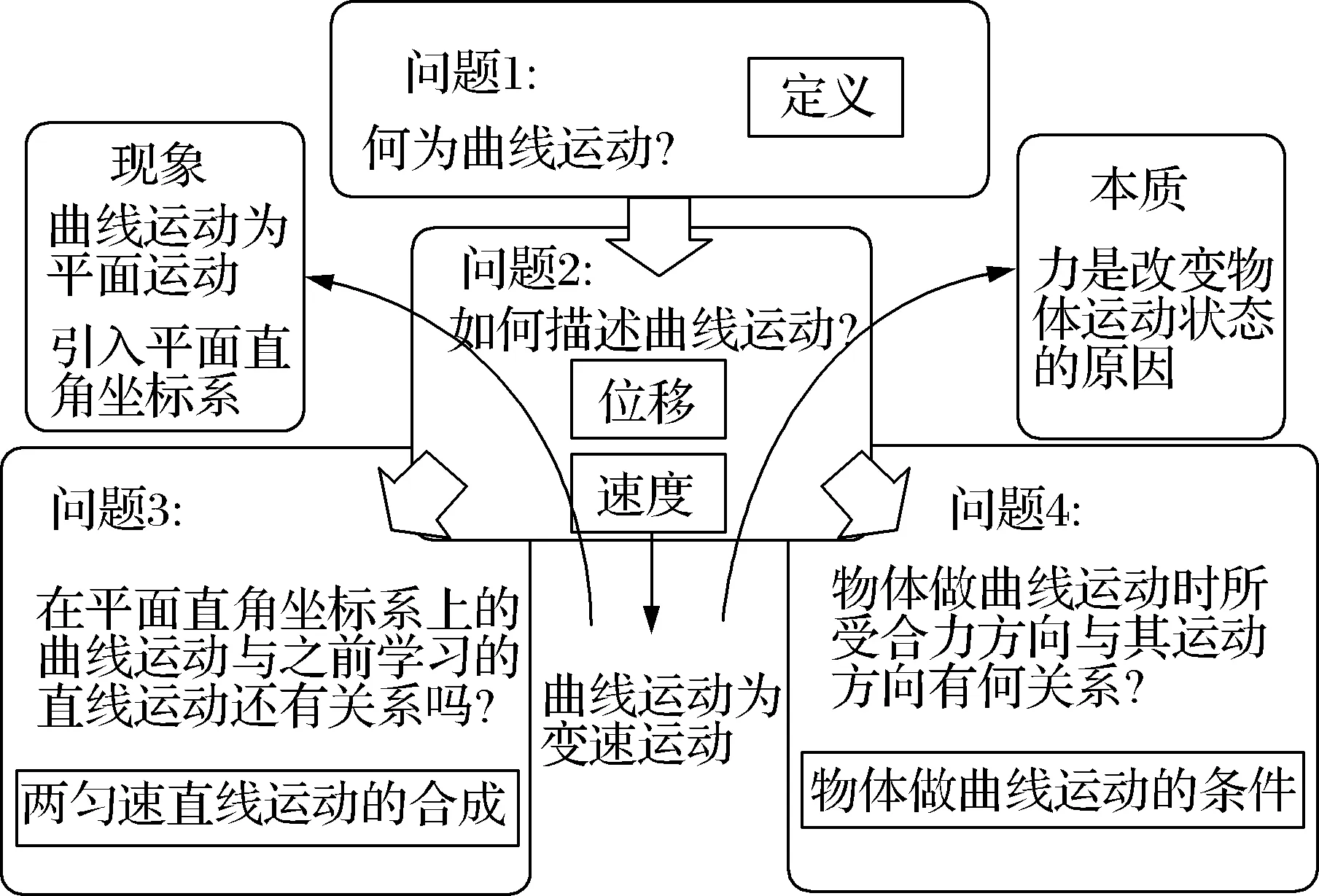

图1

(1) 新教材将旧教材第一节“曲线运动”分拆成了两节:第一节“曲线运动”和第二节“运动的合成与分解”。

(2) 新教材将旧教材第三节“实验:研究平抛运动”名称改为“实验:探究平抛运动的特点”,将旧教材第二节“平抛运动”位置后移,成为第四节“抛体运动的规律”。

(3) 旧教材是先学习向心加速度,再学习向心力;新教材则是先学习向心力,再学习向心加速度,回归到《全日制普通高级中学课本 物理第一册》(2001年版)的章节编排顺序。

2.2.2 教材编写意图

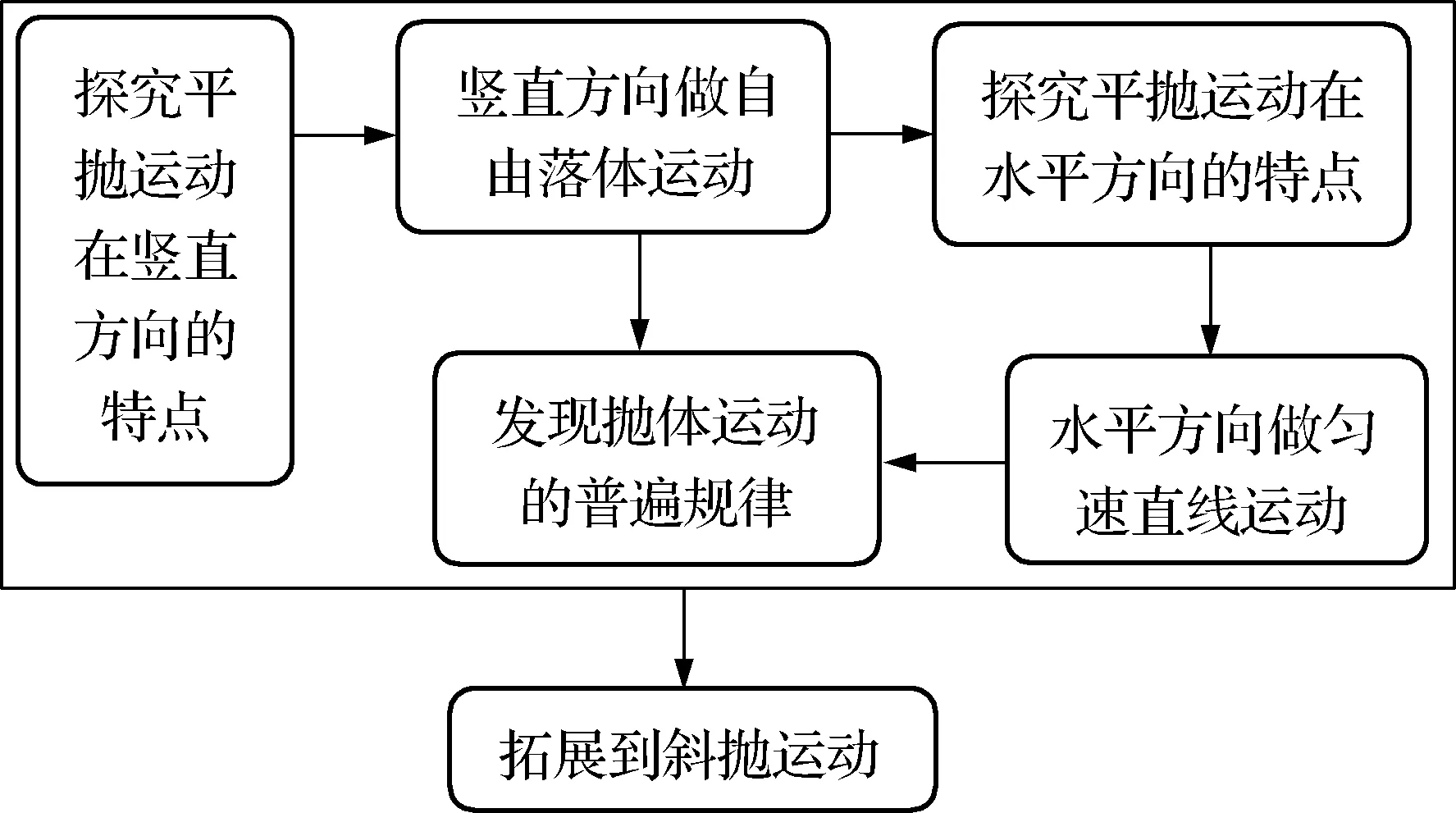

(1) 注重实验设计

关于学生实验,旧教材以验证性实验为主,而新教材特别注重探究性实验。探究能否成功,需要学生的充分参与。探究性实验可设计成“疑问、行动、反思”的过程,这种设计符合高中生学习的认知特点,有利于调动其积极性。例如关于“探究平抛运动的特点”实验,新教材设计思路如图2所示。

图2

(2) 重视科学探究的质量

新教材特别重视科学探究的质量,例如,对于“曲线运动物体的速度方向”采用实验探究和理论探究双线并进的方式,有了实验探究的支撑,学生更加信服理论,理论探究又对实验探究起指导和促进作用,这样建构的知识结构不仅合理,而且牢固。

再如,新教材先引入抡沙袋实验,进而提出问题:物体所受向心力的大小与那些因素有关?让学生先获得感性认识,再通过向心力演示仪进行实验,以获得理性认识,最后通过圆锥摆实验结合运动学规律和牛顿第二定律进行验证。这样的设计让学生经历对向心力的测量和分析过程,从而合理建构向心力的概念。

综上所述,笔者认为新教材特色鲜明,它以实验为基础,以思维为中心,以能力为目标,为学生的终身发展服务,这些都必须落实到教师的教学实践中。

3 物理综合实践活动设计

中学物理综合实践活动是一种应用综合实践的思想组织物理教学、指导学生研究和解决学习问题的实践形式。活动特别关注知识有意义的整体性运用与创造,使学生在活动中获得切身体验,提高分析、解决问题的能力,发展高阶思维,从而提高核心素养。

笔者把“曲线运动”部分分解为3个学习任务,任务1:了解曲线运动,对应物理综合实践活动1:观察篮球的运动轨迹。任务2:分析曲线运动,对应物理综合实践活动2:自制平抛运动演示仪。任务3:应用曲线运动知识解决实际问题,对应物理综合实践活动3:学以致用,要求学生收集资料,探讨自行车拐弯时受到的向心力;探究铁路和公路拐弯处路面有一定倾斜度的原因;对比炮弹的实际弹道与理想抛物线的差异,尝试做出解释。

任务1、任务2主要让学生完成富有趣味的操作和思考,任务3主要让学生完成有意义的交流和总结。其中物理综合实践活动1的教学逻辑框图如图3所示。

在物理综合实践活动中,学生通过观察、实验制作、深入思考等活动,获得了对理解概念和规律起支持作用的宝贵经验和体验。任务3则为学生提供了小组自主学习的机会,学生在同伴互助中完成了有意义的交流和总结,这些都是以往灌输式教学很难做到的。

图3

4 结语

单元教学要依据课程标准,在教学中必须用好教材,但教材不是教学内容的全部,教师可以根据实际情况,精心选择,科学加工,以引领学生主动参与教学过程,教师需把主要精力花在问题和活动的设计上,在各课时中适时、有序地达成物理学科核心素养的培养目标。