日藏《新雕入篆说文正字》的语言问题及其价值

2020-11-18侯俊

侯 俊

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

域外汉籍主要指域外所藏中国古籍(包括域外刻本)以及域外人士撰写的汉文典籍,其数量巨大,蕴藏丰富,具有十分广阔的学术研究空间。进入21世纪,随着全球化时代的到来以及汉文化整体观的逐步形成,中国域外汉籍研究取得了显著进展[1]。从杨守敬访日遍搜古籍开始,一大批流落到国外的中国典籍得以发现和研究,其中语言类的如《玉篇残卷》《韵镜》《卢宗迈切韵法》等。而《说文解字》对建立东亚汉文化圈作用巨大,早在奈良时代就已传入日本。因此国外也多见《说文》的刻本,最珍贵的当属被日本称为国宝的唐写本《说文解字》木部残卷和口部残卷。木部残本现存188字,与二徐本《说文》相比,篆体和说解均有差异。口部残简现存24字(1)实则23字,其中西川本中的“獆”篆,实际上属于“嗥”篆,见大徐本“嗥, 咆也。 从口、 皋声。 乎刀切。獆,谭长说: 嗥从犬”。,其中东京古典会本6字,平子本6字,西川本12字,为唐代日本人摹本,非常珍贵。木部和口部的残卷让我们得以窥探宋之前的《说文》面貌,实属难得。相比此两者,另一本有关《说文》的书就没被大多数人所知所见,即《新雕入篆说文正字》(以下简称《正字》)一书。本文着重介绍《正字》的具体内容特点,通过《正字》与大徐本《说文解字》的比较,揭示《说文》与《正字》两者之间的关系,并探讨《正字》存在的价值。

一、对《正字》研究状况的介绍

《说文解字》作为第一部系统地分析汉字形体结构的字典,自成书之后就广为流传。宋代雕版印刷发达,文化昌盛,徐铉、徐锴整理修订《说文》,有功于许氏。宋本《说文》也是我们目前所见到的最完善的本子,后世多以大徐本为底本进行刊刻,今存宋刊递修本有三种:青浦王昶旧藏宋小字本;汪中旧藏宋小字本;黄志淳旧藏本。清代是说文学研究的顶峰,产生了《说文》四大家,成果丰硕,今人难以企及。清代据宋本刊刻者亦有三:嘉庆孙星衍本;嘉庆藤花榭本;汲古阁旧藏宋监本。但是囿于时代和材料的局限,清代学者所见的材料一般都是传世文献。一时代有一时代的材料,而材料决定了研究的走向和深度。目前对于《说文》的研究一方面是利用出土文献甲金古文,另一方面继续挖掘新的传世材料。目前我们所能见到的最早的本子是唐写本《说文解字》木部和口部的残卷,并不是完本,另外就是从朝鲜半岛流传到日本的北宋本《新雕入篆说文正字》一书。

《正字》一卷,现存于日本御茶水图书馆成篑堂文库(2)本文以东京古典会1951年影印的成篑堂藏本为研究对象。。国内最早对此书进行介绍的是清代莫友芝撰、傅增湘订补、傅熹年整理的《藏园订补郘亭知见传本书目》,其中记载有简短说明:

〔补〕新雕入篆说文正字一卷 撰人名氏时代未详。○北宋末刊本,十一行,行大字约十二字,小字二十四字,白口,左右双阑。钤有“经筵”朱文大印及“高丽国十四叶辛巳岁大宋国建中靖国元年大辽乾统元年藏书”朱记。[2]

《正字》一书,学者从书上印章和题跋上考证出此书的流传过程,是高丽朝所藏,后丰臣秀吉入侵朝鲜,此书流传到日本。日本学者尾崎康《以正史为中心的宋元版本研究》中将日本现存的十部北宋版古籍的判断依据分为四类,其中《正字》的北宋版判断依据即为高丽国藏印[6]。但对此书的版本也存在争议,森立之、岛田翰等学者认为是“高丽复宋本”,神田喜一郎、宿白、李庆则认为是宋版。

多数学者倾向于宋版说,如宿白批驳高丽覆刻之说,提道:

此五种书有王氏高丽肃宗辛巳(1101年)藏书印,其雕印时间皆在是年之前本无可疑,唯日人岛田翰撰《古文旧书考》,于该书卷四《通典》条,极赞小岛学古云为高丽覆刻之说(按小岛说见《经籍访古志》卷二《新雕入篆说文正字》条),但经近年考鉴知小岛、岛田二人图逞异议不足为据。[3]64

由上可见,学者们对此书的文献版本情况介绍得较多,而从语言学角度深入探讨得不多,本文试从内容等方面对《正字》做一番基础的研究工作。

二、《正字》存在的语言问题

首先从反切注音、释义、篆字三个方面来校释《正字》存在的语言问题。

1. 反切注音方面

一般认为大徐本《说文》采取的是《唐韵》的反切。李庆《“北宋本”〈新雕入篆说文正字〉小考》一文将此书和《四部丛刊》影印大徐本《说文解字》对照,经核对认为“约有三十多处的注音和现行本不同”[4]40,并以“八、足、晨、史、聿、百、习、予、角、左、巫、丰、青、会、之、贝、瓜、虫、兽、了、酉”等字为例,但并没有给出具体的分析。据此本文将两书中的反切加以逐一对照,分析其产生不同的原因,并分类如下:

(1)明显因形近或雕刻讹误而导致的反切注音不一致

八:《说文》作“博拔切”,《正字》作“博技切”。按,“技”字当为“拔”字误。

晨:《说文》作“食邻切”,《正字》作“良邻切”。按,“晨”字无来母读法,当形近而误。

史:《说文》作“疏士切”,《正字》“士”字形讹近似“土”字。

皕:《说文》作“彼力切”,《正字》“力”字漶漫。

贝:《说文》作“博盖切”,《正字》作“傳盖切”。按,“傳”当为“博”字之讹。

瓜:《说文》作“古华切”,《正字》作“古革切”。按,“革”应为“华”字之讹。

酉:《说文》作“与久切”,《正字》作“与攵切”。按,切下字形近而讹。

青:《说文》作“仓经切”,《正字》作“食经切”。按,切上字形近而讹。

巫:《说文》作“武扶切”,《正字》作“武□切”。按,缺反切下字。

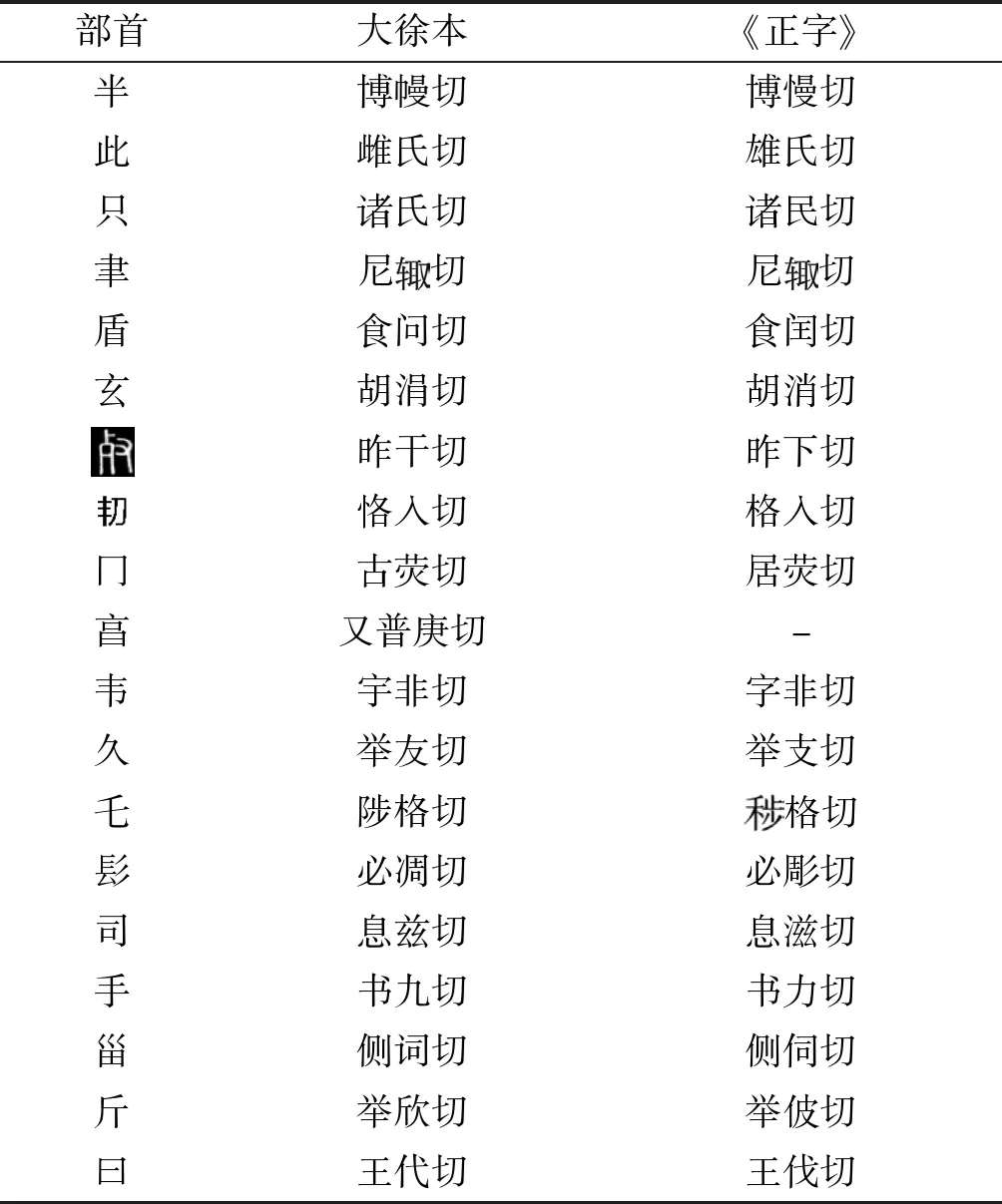

这类反切并没有语音上的价值。除此之外,通检全书,《正字》还有以下这样的反切,详见表1。

表1 《说文》《正字》反切例

(2)反切注音完全一致

足:《说文》《正字》均作“即玉切”。

左:《说文》《正字》均作“则箇切”。

丰:《说文》《正字》均作“敷戎切”。

虫:《说文》《正字》均作“许伟切”。

嘼:《说文》《正字》均作“许救切”。

了:《说文》《正字》均作“卢鸟切”。

会:《正字》作“黄外切”。

按,“会”四部丛刊本部首标目作“古外切”,文渊阁四库本、藤花榭本作“户外切”,三个版本正文中却都作“黄外切”(与“户外切”音同)。这是因为“会”是多音多义字,《广韵》黄外切,合也;古外切,会稽山名。李文拿四部丛刊本的部首标目和《正字》相对就会出现所谓的反切注音不一致的情况。

(3)反切注音明显不一致

聿:《说文》作“余律切”,《正字》作“徐律切”。

予:《说文》作“余吕切”,《正字》作“徐吕切”。

习:《说文》作“似入切”,《正字》作“以入切”。

之:《说文》作“止而切”,《正字》作“正而切”。按,切上字虽不同但同为章母。

前三例反切用字,从其他版本来看,“聿”,宋刻元修本、文渊阁四库本、四部丛刊本、藤花榭本《标目》、正文均作“余律切”;“予”,文渊阁四库本、四部丛刊本、藤花榭本《标目》作“尹吕切”,正文里作“余吕切”,“尹”“余”均为喻母四等。藤花榭本《标目》和正文均作“余吕切”;宋刻元修本、四部丛刊本《标目》作“余吕切”,正文讹作“余臣切”;“习”,宋刻元修本、文渊阁四库本、四部丛刊本、藤花榭本《标目》、正文均作“似入切”。

这几组反切都是反切上字不一致,另外从字形上看似乎很难说是因为字形讹误而造成的不同。前三者切上字“余—徐”(2次)“似—以”(1次)都是有无偏旁的区别,而且“余”“以”均为喻四,“徐”“似”均为邪母。因此李文认为“由此可见,并非偶然的误字”[4]40。是看作字形的讹误还是作为语音的例证,这是在处理语音文献时常常要考虑到的问题。从古音上来看,邪母与喻四互谐,又存在异读。但是若以此三例作为“事例”并不妥,因为《正字》其他的反切上字并没有出现喻四与邪纽的混用,《唐韵》反切上字擦音的邪母与半元音的喻母也是截然分开的。鉴于此书讹字较多,处理为字体的讹误比较妥当,或者是切上字因声符类推的俗读,不能代表正式的音变。

2.释义方面

(1)舍弃六书理论,忽视声符的作用

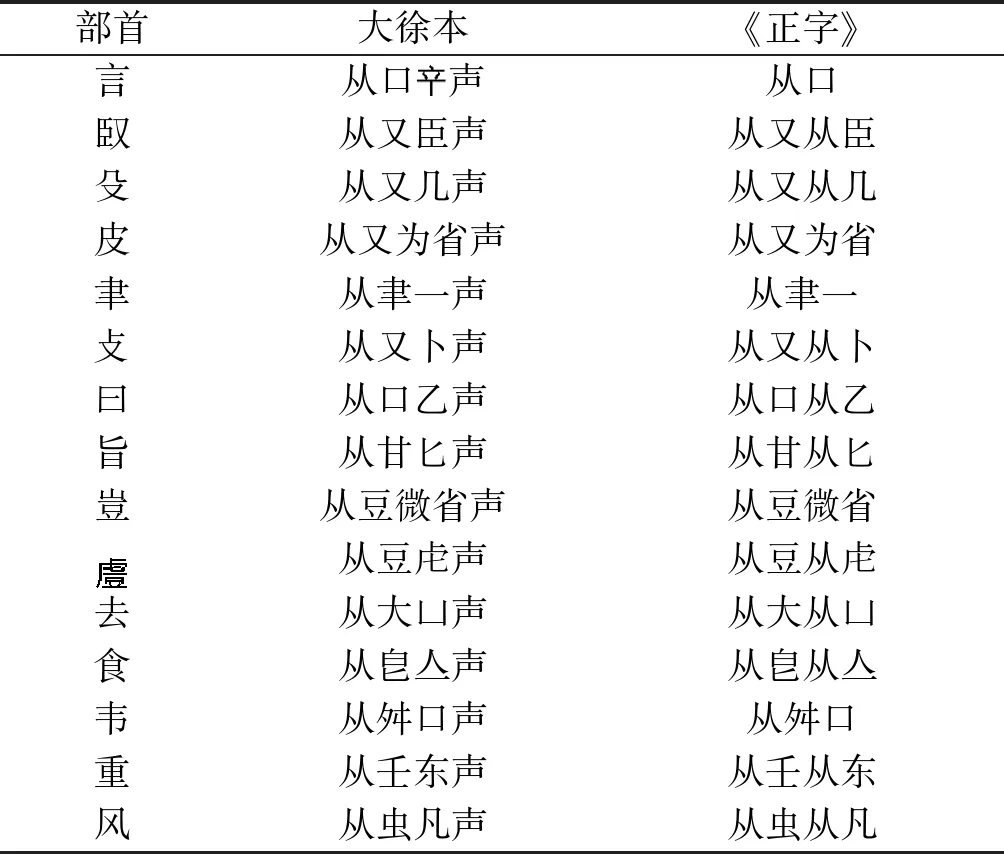

仓田淳之助在《说文展观余录》指出:“此书是从大徐本中,把注和反切抄下之作。注文往往有省略。”“从某某声的‘声’字,全部被削除,成了从某某;从某某省声的‘声’字也被削除。”[7]详见表2。

表2 《说文》《正字》声符例

《说文解字》是我国第一部以六书理论系统地分析字形、解说字义、辨识声读的字典。其中的形声字所占比例约有十之七八,作为一部运用六书原理系统解释字形的著作,《正字》为何会在其基础上而不顾六书理论进行删改呢?这很可能是《正字》这本书的通俗性所决定的,声符保留了汉字的古音,但随着语音的变化发展,大多已经不能准确反映读音,反而会引起误读,因此为了普及推广不得不删去。另外,宋代王安石的《字说》已不存,《小学考》卷十八据《杨龟山集·字说辨》所引,也是凡形声字都改说为会意字,处于同时代的《正字》或受其影响。

(2)释义省略

《正字》释义行文简洁,对于合体字构成部件的解释、引文和“凡某之属皆从某”的部首体例则一概删去,将大徐本“臣铉等曰”改为“徐铉等曰”。这些做法整体显示出其作为《说文》部首单行本的特色。例如:

方:大徐本《说文》:“併船也,象两舟省总头形。凡方之属皆从方。府良切。”《正字》:“併船也。府良切。”

冖:大徐本《说文》:“覆也,从一下垂也。凡冂之属皆从冖。臣铉等曰:‘今俗作幂,同。莫狄切’。”《正字》:“覆也,从一下垂也。徐铉等曰:‘今俗作幂,同。莫狄切’。”

后:大徐本《说文》:“继体君也。象人之形,施令以告四方,故厂之,从一口,发号者君后也。凡后之属皆从后。胡口切。”《正字》:“继体君也。从从口,胡口切。”

总之,在释义方面,《正字》一般是将大徐本与字形无关的解释、他书的引文等删去,以求言简意赅。

(3)文字错误

比较常见的是文字颠倒、变换、脱漏和讹误。详见表3:

表3 《说文》《正字》文字错误例

其中《正字》“牙,牝齿也”的解释很明显是“牡”字讹作“牝”而成的。段注《说文》以石刻《九经字样》为据作“壮齿也”,段玉裁《与江晋三说〈说文〉牙字》亦深以为然,而《段注订》《段注匡谬》皆以为孤证而不从,《正字》的讹误或可作为佐证。

3.篆文方面

(1)篆文与释义不匹配

“百”部:

另外,李文指出《正字》存在“‘臼’和‘异’部的解释互调”的情况。经检查发现是因为六十六篆“臼”与六十七篆“舁”混乱造成的,即“舁”篆下是“臼”篆的解释,而“舁”篆的解释缺失。另外《正字》还有两例部首脱漏的情况,即遗漏第一百三十二篆“死”和第四百六十六篆“系”两字及释义;同时还存在部首顺序颠倒的情况,即《正字》“率”部在“丝”部前,与其他版本不同。

(2)篆字讹误

西方学者高罗佩在《琴道》中指出:“许慎《说文》的基本篇章被忠实地重印,但是至于篆字的翻印,则出现了各种各样的变体,这主要出于书法的考虑。我们必须记住的是,篆书是中国书法中的一种字体风格,因此每个汉字都存在数种不同的字体。因此,任何两个《说文》的版本,几乎都无法给出同一个汉字完全相同的篆体。”[10]通过对比《正字》的字体和其他不同时代所刻的《说文》的字体,明显可以感到差异。比如唐抄本篆字是“结构谨严,笔情瘦逸”的悬针体。而《正字》、宋刻元修本的篆体风格较一致,刻制笔画不规整顺滑,笔意古健坚实,而清代的刻本小篆严谨美观。这一方面与时代的字体风格有关,也与印刷术的发展有关。对比大徐本的篆字,《正字》还存在字体讹误的情况:“桼”的篆字误用“叟”字篆字;“臼”“身”“秃”“皮”等字的篆字讹误,这些讹误常常出现在笔画的串联和增减上。裘锡圭先生《文字学概要》中指出:“《说文》成书于东汉中期,当时人所写的小篆的字形,有些已有讹误。此外,包括许慎在内的文字学者,对小篆的字形结构免不了有些错误的理解,这种错误理解有时也导致对篆形的篡改。《说文》成书后,屡经传抄刊刻,书手、刻工以及不高明的校勘者,又造成一些错误。”[11]不仅《说文》如此,以此为蓝本的同时代的《正字》更是这样。

三、《正字》与《说文》的关系及其价值

从书名《新雕入篆说文正字》来看,宋代雕版印刷业发达,书市的竞争在一定程度上促使了文本面貌的创新,一批旧文本加以新的标题如“新刊”“新雕” “增广”或“增修”等重新编辑出版。而“正字”的概念则起源较早。“正字”是和“俗字”相对的、经过规范的文字,同时也是一种评价标准。古代字书、韵书如《正字通》《干禄字书》《刊谬补缺切韵》等常常以《说文》字体为正字的依据。此书题以“正字”为冠,也是这种意识。此书虽冠以“新雕”和“正字”,但内容仅为《说文解字》的五百四十部首,现存共十一叶,缺第八叶,因此并不是完整的《说文》五百四十部部首,从内容上来看,缺包部到心部各部首共65部的解释。另外大部分叶上也不完全,存在不同程度的残缺污损的情况,完整的只有最后的一叶半。黄华珍认为这是书商编写的供童蒙识字的课本又或者是整部《说文》前面的部首部分。

总之,从《正字》书名和以上三个方面来看,此书是对大徐本《说文解字》的改订。但是这种改订仅仅局限于将大徐本释义和字形分析尽可能删减趋于统一,可说是大徐本部首的一个通俗简略的单行本。其实从唐代开始,《说文》部首学开始兴盛,出现了多种专门研究《说文》部首的字书,并多冠以“字原(源)”之名,比如李阳冰之侄李腾的《说文字原》(已逸)、后蜀林罕的《字原偏旁小说》、后汉郭忠恕的《说文字源》、南唐徐锴的《说文解字部叙》、北宋释梦英的《说文偏旁字源》(又称《英公字源》《梦英字原》)、北宋张行忠的《引经字源》等。

对于此书的价值,学者褒贬不一。神田喜一郎认为是“天下无二的孤本”。也有学者认为:“该书想系为初学孩童辩字之读物,而从徐铉说文本节略印成者,必非学者研究说文之作品,故在学术上并无若何价值,而误字又多,校勘上亦无甚参考价值。”[4]40而李庆却赞同仓田淳之助的看法,“与其说是通俗的小册子,不如说作为宋版书,实值得珍重”[4]40。另外,从书籍传播价值上,李文还指出“书籍是一种知识的载体,而典籍的流传,也是文化交流的反映”[4]40,认为从此书的流传可以看出东亚中日韩三国的文化交流状况。从《正字》本身来看,李文更是认为“此书的出现,或可以说明,在宋代,《说文解字》一度在民间是有流传的,否则,就不会有这样一种‘通俗’本的出现”[4]40。此说颇有道理,徐铉校订《说文》后进呈,太宗即命令“宜遣雕镌,用广流布,自我朝之垂范,俾永世以作程,其书宜付史馆,仍令国子监雕为印版,依九经书例,许人纳纸墨价钱收赎”[8]324。可见,宋代朝廷鼓励《说文解字》流传。总之,此书的价值,一是在《说文解字》本身。作为通俗本的《说文》比较罕见,从此书的注音、释义等角度可以看出其是在大徐本的基础上所作的删改。《正字》的出现不仅丰富了《说文》的版本,也让我们看到了宋代通俗本《说文》的另一番面貌。二是在书籍文化传播史方面。目前《说文解字》具体流传到朝鲜的时间还不明确,《朝鲜王朝实录》中最早引用《说文》是在世宗十二年(1430),因此判断至少应在朝鲜世宗时代之前,而直到18世纪中期朝鲜学者才开始出现研究《说文》的著作。虽然对《正字》本书是在朝鲜半岛翻刻还是宋刻有所争议,但从此书印“高丽国十四叶辛巳岁藏书大宋建中靖国元年大辽乾统元年”看,“辛巳”是高丽肃宗六年(1101),可知这是高丽国的藏书印,时间上可以确定在高丽国王时秘阁就已收藏,可以肯定的是此时的朝鲜半岛就已出现《说文》的书籍。宋代虽然严禁书籍流通海外,但也曾将《九经》《文苑英华》等书赐给高丽朝,高丽也多次向宋朝求购,因此宋代中朝两国之间存在着广泛的书籍流通。一本《正字》承载了中、日、韩三国的书籍文化传播的历史。

总之,这本书不但给我们保存了早期《说文解字》通俗本的语言文字面貌,更是证明从宋朝开始,“说文学”就已经流传到朝鲜半岛。