李滨扬《楼兰寻梦》的人文感悟与创作构思解析

2020-11-18郭建光

●郭建光

李滨扬《楼兰寻梦》的人文感悟与创作构思解析

●郭建光

(中央音乐学院,北京,100031)

李滨扬的混合室内乐作品《楼兰寻梦》,利用低音弦乐组浑厚低沉且丰满共鸣的同质音色,与在中低音区音色辨识度高、表现力强的独奏乐器中阮相结合的配置方式,所创造出的独到音响有效地表达了作曲家心中对楼兰的所感所悟。如此特殊的乐器配置展现了作曲家对音色音响的敏锐掌控。通过解析各乐器在舞台上的摆位、弦乐组各声部的安排组合、中阮旋律的陈述特点,以及对整体音乐风格的把控,凸显出作品中音响张力的变化所产生的音乐意境;阐述作曲家利用简练的音高语言通过旋律陈述结构的变化推动音乐和情绪的发展,在整个乐曲的构思中结合自身的文化内涵彰显其人文情怀。

中阮;力度对位;音响张力;乐曲意境;人文感悟

为中阮,5把大提琴,3把低音提琴而作的《楼兰寻梦》①,是阮演奏家徐阳2006年委约作曲家李滨扬创作的一部混合室内乐作品,于2007年9月16日在北京音乐厅举行的“《龙声华韵·竹林一贤》——徐阳委约作品暨演奏音乐会”上首演。此曲在第三届《TMSK刘天华奖中国民乐室内乐作品比赛》评选中荣获二等奖殊荣(一等奖空缺)。其独特的乐器配置于当时的室内乐创作而言,无疑是一种大胆革新、积极探索之举。有听众抒怀:“李滨扬的《楼兰寻梦》由10把大提琴和6把低音提琴与中阮的组合演绎出一派‘古道西风瘦马’的意境。”[1](P26-27)“沙似雪,月如霜,楼兰月夜秋正深。李滨扬的音乐似在诉说着岁月的流逝与生命的无奈。”[2](P23-25)

此曲自首演后便得到了诸多的演出实践,尤其是在各大音乐院校阮专业学生的毕业音乐会上演。随着作品的不断上演而产生了不同演奏版本的变化。关于乐器编制的改变,笔者从作曲家口中得知有两方面的原因:一是作为室内乐作品,同时需要10把大提琴和6把低音提琴的乐队要求,基于现实情况一般都比较难实现;二是考虑到了作品的上演率和中阮演奏者筹办音乐会的经费等各方面的压力。笔者设想,由于演出场地的变化和演出实践的积累,做出这样的调整是一个优秀音乐作品得以广泛流传的必经之举。本文研究所采用的是在乐器编制上进行了等比减缩的版本。作曲家凭借自身对音乐的敏锐感知,选择了中阮和纯低音弦乐组中西结合的配置方式,却利用静态般的简练音高通过合理有效的技术手段来实现自己的艺术追求。乐曲中浑厚的音响张力和多重的音乐意境是如何展现和塑造的?以及作曲家是如何构思整部作品,抒发自己的人文情怀?都将是本文主要研究的内容。

一、独特的乐器配置与舞台布局

《楼兰寻梦》是作曲家拜读当代诗人席慕蓉的《楼兰新娘》后有感而作,其在作品简介中谈及:“黄沙漫漫,残垣断壁,满目苍凉,私人何在?”“人生如梦,楼兰如梦,我欲长歌当哭,策马西关外……寻一个熟悉而又陌生的梦……”作曲家因席慕蓉诗中楼兰新娘倾诉似的口吻,而深受触动和感怀。为了突出音响效果,展现作曲家的创作构思,作品中极富共鸣的融合音响是基于特殊的乐器配置才得以实现的,且各乐器在舞台上的摆放位置也经过了精心地安排。

(一)乐器的配置

作曲家为展现标题蕴含的意境和表达写作意图,其选取独奏中阮与大提琴、低音提琴组这种中国传统乐器与西洋小型弦乐队结合的方式。中阮在常规定弦下,高音区的音色明亮通透,低音区则圆润深沉。其音高在全曲从最低音大字组G到最高音a2,横跨三个八度。随着近年来对中阮演奏法和音色上的挖掘,其作为旋律的主奏乐器,可演奏基本的和弦、音程和单音,所蕴含的音乐表现力十分丰富。而大提琴、低音提琴组在作品中,从最低音#F1到最高音c2,音域横跨了四个半的八度。中阮为中低音区音色表现力见长的乐器,而纯低音弦乐器在低音区更能展现出浑厚低沉且富于共鸣的同质音色。但中阮属于弹拨乐器,其发音清脆短促且延音效果不佳。较之低音弦乐发音柔和且稍有延迟的特点,中阮高辨识度的颗粒性旋律在低音弦乐黏稠线状音响的铺陈和包置下,二者各抒所长,相得益彰,音色的融合度较高,音响张力浑然天成。整个乐曲偏重中低音区的音响,而为了避免纯低音乐器在音响上带来拖沓、浑浊的滞后感,作曲家对低音弦乐组各声部的演奏法和组合方式进行了合理有效地安排,并与中阮的旋律陈述相结合,不仅实现了音响的张力,将乐曲深远的意境传达,也展现出浓烈的西域风情。

(二)乐器舞台的摆位

诚然全曲音响张力的最终实现还有赖于音乐会的现场实况。由此,作曲家精心设计了此曲所有乐器在舞台上的摆放位置,以期达到预想的音响效果(见图示)。

演出时的乐器摆位简略图

以徐阳演奏音乐会上的乐器摆位为例,10把大提琴分为5组以半弧形排开,6把低音提琴分为3组,水平摆放在半弧形的大提琴之后,中阮则被大提琴组半包置其间。这样的安排使得两种采用不同律制的乐器在音色和音质上产生碰撞和交融,最大限度地突出了音响的共鸣。低音弦乐组同质的共鸣音色作为实现音响张力的一个重要因素之一,不仅仅是衬托出中阮的音色,其在乐曲的各部分中还承担着不同的角色,也在音乐意境的塑造、音响张力的变化中占据着举足轻重的地位。

二、意境的塑造与张力的实现

英国音乐理论学家戴里克·库克(1919-1976)在其《音乐语言》专著中,关于音乐的情感语言给出了“张力是通过音与音的关系、时间、音量以及织体音色等方面来表现的”[3]观点。而在《楼兰寻梦》中,作曲家正是基于音高、时值、力度、音色、声部安排、织体等方面,通过使用不同的技术手段来实现音响张力的变化和意境的塑造。

根据乐谱上的小标题,整个乐曲包含四个部分——残垣、老歌、飘与尾声,或是由三个乐章及尾声不间断演奏构成的套曲。演奏时长约12分钟,仿佛是在讲述一段凄美的爱情故事,实则作曲家在借曲抒怀,通过中阮丰富的表现力与弦乐低沉音响的渲染与呼应进行“宣叙”、“祭奠”、“歌颂”、“呐喊”和“感伤”,寄托其浓厚的人文感悟。下文便从乐曲四个部分所采用的不同音乐表现方式来探究作曲家如何展现乐曲的意境与凸显音响的张力。

(一)静态长音背景下隐含的动态音效

乐曲的第一部分和尾声在音乐写作上具有一致性,都是通过在“力度”上做文章来实现音响张力,尤其在低音弦乐组的声部写作中体现得尤为突出。横向上,弦乐组采取有序的声部安排以长音持续的方式逐次进入;纵向上,各持续的声部以大二度、纯五度、纯八度的音程为主。作曲家为了表现出楼兰遗迹一片荒凉的意境,在低音弦乐组采用“力度对位②”技术与中阮诉说式的旋律相呼应,速度沉稳缓慢,实现了浑厚共鸣的音响张力并塑造出意境的“空间感”。从宏观上看,弦乐组的音响主要是作为一种背景的铺垫和渲染,以长音持续的织体贯穿;而从微观上说则不然,弦乐各声部尽管都是采用长音持续的方式,但是每个声部的节奏、时值、力度以及各声部的组合方式、演奏方式、进入方式等都各有安排,使得整个从外在看处于静态的音响,内部实则“暗潮涌动”,尤其在与中阮旋律相呼应时(见谱例1)。

谱例1:第一部分第1-7小节弦乐各声部的组织安排

谱例1为乐曲开篇第1-7小节,作曲家在这里追求一种连绵不断,几近停顿“窒息”的音响效果。此部分以♩=43的慢速进行诠释,在5/4的混合节拍下,中阮以中强力度奏出四五度叠置的四音和弦(A-E-B-E)的同时,大提琴Ⅲ以极弱的力度奏出E音进行长音衬托。因中阮余音持续时间短,紧接第2小节第4拍加入了大提琴Ⅱ声部,同样以极弱的力度演奏#F音进行长音持续,与大提琴Ⅲ在纵向音高上构成大二度音程并渐强。此纵向结合的二度音程不仅起到音响增厚的作用,更为后续音响上的变化埋下伏笔。作曲家为避免弦乐长音持续慢速拉奏同音,而各声部同时换弓时音响上产生微弱停顿感,在谱面上标记了演奏法,要求弦乐组各声部不揉弦演奏,长音换弓时相互错开。正如在第3小节第4拍,大提琴Ⅱ和Ⅲ同时以中强的力度上弓演奏,在音响上造成了瞬间的“空隙”,而作曲家却在第2小节第2拍以很弱的力度加入低音提琴Ⅱ,在E音上作长音持续进行“弥补”,与大提琴Ⅲ形成空八度音响并渐强。如此,在纵向弦乐声部形成了力度对位的形式(见谱例1中的标记)。同样,在第5小节,随着大提琴Ⅱ、Ⅲ和低音提琴Ⅱ的长音强收,中阮以突强力度再次奏出四音和弦,同时大提琴Ⅳ和Ⅴ声部八分休止后以极弱的力度进行空五度长音紧接,形成力度上的对位。由此,产生音响上的细微变化。

所幸中阮主要演奏着流动的颗粒性旋律,否则,第一部分长达十几小节的弦乐都是以一种“死寂”的音响来呈现,无疑会令听众产生审美疲劳。作曲家凭借自己内心对音乐的感知,在音乐的进程中适时地做出变化和调整却又不打破原有的意境,通过二度和三度叠置和弦的交替来制造音响上的“明暗”色彩对比,在一定程度上给予了听众更多的期待和遐想(见谱例2)。

谱例2:第12-16小节弦乐与中阮的织体安排

在乐曲的第13小节,中阮用拨片轮奏长音时,大提琴Ⅳ、Ⅴ声部延续着长音背景。大提琴Ⅰ声部在保持演奏长音织体(其较之大提琴Ⅳ、Ⅴ声部的节奏、弓法更细腻,富于变化。)的同时,横向旋律不再是重复同音,而是以渐强的力度演奏上行的小二度音程(此音程来自乐曲开始处弦乐组的纵向二度音程),并开始断断续续地进行同音与二度音程的交替变化。与此同时,加入了大提琴Ⅱ和Ⅲ做长音渐强渐弱的强调处理。尽管只延续了两拍半的时值,纵向声部同样形成了力度对位。此处,纵向三度叠置的音高产生了饱满融合的音响效果,实现了音响张力的细微变化,仿佛突然之间“豁然开朗”“柳暗花明”,给压抑的音响带来一丝慰藉。正如谱例2中所示,作曲家在此着重强调此音程变化所带来的整体音响效果,可想而知其缜密的音响张力布局。从第14小节起,弦乐组(主要是以大提琴Ⅰ声部为中心)与中阮的“互动”频率逐渐提升。例如,第15小节第3拍中阮旋律停住后,低音提琴Ⅱ声部在小节第2拍也加入到大提琴Ⅳ和Ⅴ的长音背景组(各声部仍旧采用不同的换弓方式),随即大提琴Ⅱ和低音提琴Ⅰ声部以四分音符时值的三连音节奏加入(同音重复的三个音,且此三连音节奏为后续音乐发展做铺垫。),延续了两拍半的时值与大提琴Ⅰ呼应。此时,有大二度音程加入的纵向音高结构音响再次回归,但持续时间短。到第16小节第3拍,再次换作大提琴Ⅱ和Ⅲ声部长音加入,对大提琴Ⅰ给予支持。如此一动一静的结合方式,再次展现出了明暗交替、若隐若现的音响张力设计。

(二)绵长的旋律与流动的织体

较之第一部分弦乐占据主导的情况,第二部分“老歌”则侧重于中阮的独奏旋律。此部分根据标题的意境,作曲家遵循泛音列原理采取旋律加伴奏的形式来实现音响张力。低音弦乐组承担伴奏部分,四把大提琴齐奏流动的分解音型,大提琴Ⅴ和三把低音提琴则以拨奏的形式给予和弦低音和拍点。低音弦乐组根据音区进行上密下疏的排列,同时为中阮如歌的旋律让出空间。在3拍子的舞蹈性律动下,弦乐组纵向三度叠置的音高以全奏的形式,与中阮的主旋律相结合奏出厚实丰满的共鸣音响(见谱例3)。

谱例3:第二部分第52-56小节中阮旋律与弦乐组的织体安排

从谱例3第54小节起,中阮充分发挥了其轮奏长音和弹奏零碎颗粒性旋律的优势。中阮快速密集地拨奏着绵长的旋律音,似一位耄耋的老者,在幽静的夜晚围着篝火进行倾诉和讴歌。弦乐组衬托着凄美绵长的旋律,有条不紊地将起伏性律动层层推进,音乐逐渐变得流畅和紧凑。作曲家在此部分仿佛想刻画出昔日楼兰古国的美好愿景,寄以凄美的旋律抒发内心无限的憧憬。

谱例3所示,“老歌”主题是由一段静态长音持续的弦乐背景、中阮围绕骨干音弹奏上下起伏性旋律的前奏铺陈引入。从第53小节的最后1拍,中阮弹奏的3个十六分音符旋律开始,音乐正式进入“老歌”主题,速度由前奏部分的♩=60-62加快至♩=82-84,节拍也由4/4拍改为3/4拍的圆舞曲风格。此部分,中阮在中低音区发挥了其富于表现力和共鸣音响的音色特点,快速轮奏着长气息的旋律线条,仅在乐句转换的间隙以短促上行的琶音旋律进行承接。或在音乐情绪承递的过程中,以级进环绕的节奏音型围绕骨干音的方式推动音乐的发展。为呼应中阮的长音旋律,4把大提琴以两两分组的形式奏三连音节奏的分解和弦(此流动的三连音节奏由前部分发展而来,在此部分的弦乐织体中占据一定的分量),纵向音高仍旧是三度叠置的和弦。大提琴Ⅴ和三把低音提琴主要奏低音(和弦主属音),在每小节强拍(填补大提琴三连音流动音型的空拍)和最后一拍以拨奏的形式给予拍点,增加节拍律动和音乐的流动性。虽然中阮与弦乐组采用典型的旋律加伴奏形式,两者却相辅相成,不仅在音色上突出中阮独特的音质,发挥出弦乐低音区丰满流动的音响,实现了音响张力的变化,也与前部分的音乐形成对比。整体音响的融合度与音乐中凄美、苍凉的意境在此部分都得到了充分展现。

(三)疾驰、激烈的音响对抗

随着音乐情绪的发展,音响张力和音乐意境也在不断地变化。乐曲的第三部分“飘”整体速度加剧,主要以低音弦乐组与中阮激烈对抗的竞奏方式来实现音响的张力,将全曲推向高潮。较之前两个部分(第一部分“松散”自由、第二部分富于律动),此部分紧张疾驰的片状音响与音色的对峙迎来了作曲家内心情感的宣泄和爆发。而乐曲前两个部分则犹如情感的积蓄和酝酿(见谱例4)。

谱例4:第三部分第147-153小节中阮与弦乐组的织体变化

作曲家在乐曲中设计音乐情绪如此激烈的片段,似乎有意与前两个部分形成鲜明对比。由此,既能合理地安排全曲的结构布局,又顾及到大众的聆听审美需求。谱例4截取自乐曲第三部分“飘”中的片段,其采用了类似协奏曲的风格。中阮与弦乐组分别采用不同的织体形态交替陈述,音乐一开始便打破此前的音乐陈述方式。在♩=164的速度下,中阮以急促、有力的和弦织体为主导,弦乐组同样以短时值的强弓断奏辅助回应。弦乐组中8把提琴分两组,即4把大提琴和大提琴Ⅴ、3把低音提琴以同度齐奏的形式(大提琴Ⅴ与3把低音提琴形成八度),分别演奏两组相类似的、快速跑动的十六分音符旋律。低沉疾驰的片状音响顿时给听众带来不安和紧张感。在片状音响结束的“当口”,中阮以强力度轮奏四五度叠置、平行进行的和弦进行转接,以不同的音色和表现形式延续着紧张激烈的音乐情绪。整个乐曲唯独在此部分突出强调中阮与弦乐两种乐器色彩的互异性,以中阮独奏、弦乐组齐奏、交替演奏、合奏等多重形式产生“对抗”“竞奏”的音响,突出戏剧性的音响效果和张力。仿佛将经历“血雨腥风”的楼兰古国进行了生动地刻画,将作曲家内心的“呐喊”在音乐中抒发。

三、人文感悟与创作构思的融汇

李滨扬早年学习小提琴并参加乐队排练演出,广泛接触了中国的戏曲、民间音乐和西方管弦乐音乐,80年代进入专业院校开始学习作曲,90年代赴美留学。其教育背景、人生阅历和实践经验赋予了作曲家广阔的认知视野,使其形成了个人独特的创作风格和观念。纵观作曲家的音乐创作,不仅在题材和体裁形式上具多样化特点,其率真的艺术追求和博大的人文情怀皆在作品中得以彰显和抒发。在《楼兰寻梦》中,作曲家虽从现代诗人席慕蓉的《楼兰新娘》中得到某种启迪,但并非“单纯”围绕诗句内容进行解读和描绘,而是进一步升华。通过对旋律风格的把控、旋律陈述结构的变化和发展、音高语言与整体结构的设计和布局,聚焦于楼兰古国多重意境的刻画,从中抒发自己内心对楼兰古国昔日辉煌文明、对历史文化遗迹消失殆尽的惋惜和遗憾之情。

(一)旋律风格与主题旋律陈述结构的特点

楼兰古国地处当时民族众多、文化多样的西域地区,与此曲多种风格融合的旋律特点相吻合。乐曲各部分音乐呈现的意境大相径庭,而中阮作为主奏旋律声部在全曲音乐的发展中处于主导地位。其在各部分的旋律陈述结构与音乐的发展进程、整体音响张力、乐曲意境一脉相承,是作曲家创作构思的直观体现。

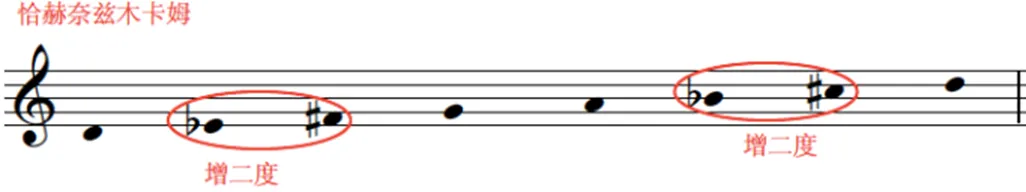

中阮弹奏的旋律风格将木卡姆调式、吉普赛小调和弗拉明戈音乐融合和声小调的调式特征来陈述。例如,融合木卡姆调式音阶的旋律色彩。此音阶最大特征是以四音列为基础,两个四音列组合起来并通过改变音列排位可构成不同的调式。其中音阶内包含两个增二度的七声调式是木卡姆中常用调式之一,而此音阶特征也与吉普赛小调音阶相一致(见谱例5)。

谱例5:包含两个增二度的恰赫奈兹③木卡姆音阶

木卡姆音乐以单声思维为主,虽然“曲调中最鲜明的色彩是围绕着增二度音程的旋律进行、简短音型的循环和在弱拍位置的结束音”[4],但此曲中阮演奏的旋律并非都包含增二度音程。从《敦煌曲谱》《五弦琵琶谱》等古谱中收录的西域乐曲《惜惜盐》来看,其调式音阶与《喀什木卡姆》相一致,[5](P21-25)却并无增二度音程,更像是多利亚调式或因强调的骨干音而偏向于升六级的小调色彩,而音乐风格却是西域风格(见谱例6a)。

谱例6a:不含增二度的西域乐曲《惜惜盐》的调式音阶

正如乐曲第二部分“老歌”的旋律,虽没有强调增二度音程,但乐句的起始倒是以小二度音程为主,旋律则多是以围绕骨干音在较窄音域(四五度为主)上下级进、环绕的密集音型循环为主。委婉、曲折、绵长的装饰性旋律风格与凄凉、感伤的曲调不仅贴合标题意境,对整体音响张力的实现也起着至关重要的作用(见谱例6b)。

谱例6b:老歌主题中阮演奏装饰性的旋律风格

因全曲各部分展现了不同的音乐内容,作曲家通过旋律陈述结构的改变来塑造意境并实现各部分音响张力的变化。根据前文的分析,作曲家在第一部分“残垣”中追求的是一种荒凉、空旷的音乐意境,在低音弦乐组采用力度对位的技法来实现音响张力。中阮旋律是采用叙述式的散体结构进行陈述。即以静态的柱式和弦或琶音分解和弦与跑动的、密集音型装饰的和弦交替陈述(见谱例7)。整个部分乐句的陈述特点随着音乐情绪的变化呈现逐渐“生长”的态势,与此部分所追求的“空间感”相契合。

谱例7:第一部分第17-18小节中阮旋律的陈述结构

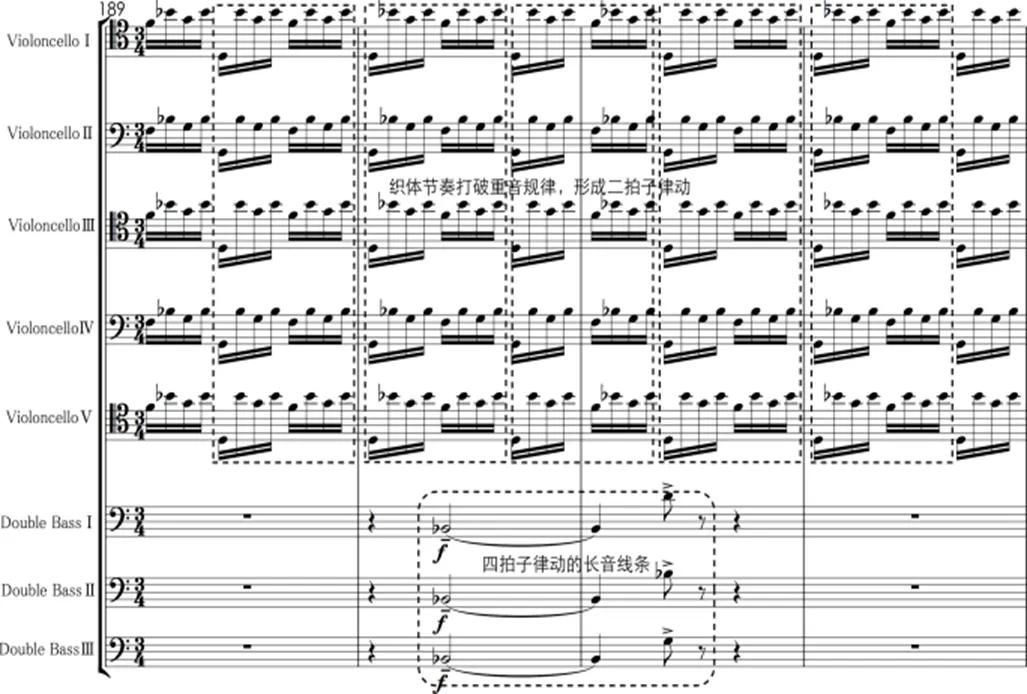

第二部分“老歌”主题旋律的陈述结构都是以具有一定完整性的乐句来呈现。作曲家采用了3/4拍圆舞曲风格的舞蹈性节奏,以及装饰性级进环绕的旋律音型与哀伤、深沉、绵长的旋律线条相结合的方式,同新疆木卡姆音乐、弗拉明戈吉他的演奏方式、音乐风格不谋而合④。在流动的音响中凸显张力的变化;第三部分“飘”,主题旋律的陈述结构采用较自由、联合的衍生结构为主,以重复和模进作为音乐发展的主要手法。“飘”作为全曲的黄金分割处,音响最为激烈。在乐曲第183-195小节以弦乐为主体的部分,虽节拍为3/4拍的律动,作曲家却基于重复织体和节奏音型的写法上,有意打破节拍重音规律,并间断地在纵向织体上形成复节拍,使音响效果更为激烈。而在疾驰的片状音响下,弦乐厚重的张力也将此部分“飘”忽不定、动荡不安的音乐意境凸显出来(见谱例8)。

谱例8:第三部分第189-192小节弦乐组的旋律陈述结构

从谱例8中可知,此部分节拍虽为3/4拍,然已“名存实亡”。作曲家通过旋律音型重复和分组,突出低音重拍的方式已将律动改为2/4拍,并时不时加入低音提琴声部进来“捣乱”,与大提琴声部疾驰的旋律形成对比且纵向节拍上形成对位。如此动静结合、重音错乱的写作方式,不仅增添了演奏者间的互动趣味,也达到了作曲家的写作目的。

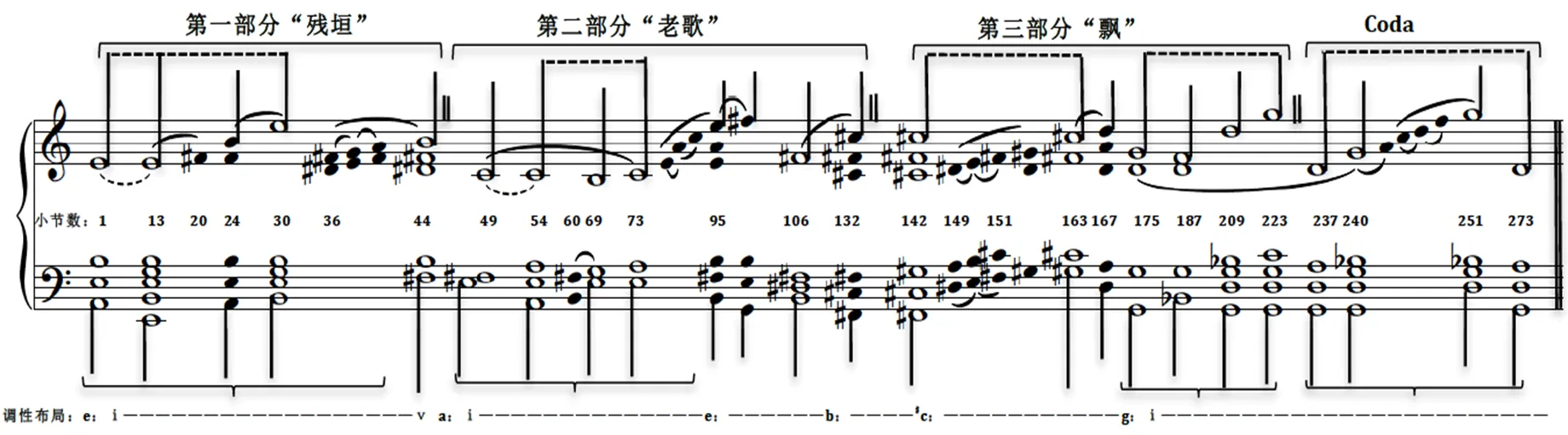

(二)简练的音高语言与整体结构的设计和布局

中阮以单声思维的旋律线条,采用不同的陈述结构形式作为音乐发展的主导力量,弦乐组则主要采用三度叠置的音响进行呼应衬托。全曲的音高结构并不复杂,作曲家却充分挖掘了中阮演奏西域风格旋律的音乐表现力,把握住弦乐融合的单一音色特点,两者相辅相成,将深远的意境和浑厚的张力通过简练有效的方式呈现,是作曲家创作构思的深层体现。

以乐曲第一部分“残垣”与尾声的和声为例。整个“残垣”部分的和声基本上都是在e小调主和弦上的静态持续,而尾声则是在g小调主和弦上的持续(短时值弱拍位置偶尔也出现经过、辅助式的属和弦做支撑)。详情可见谱例9。

谱例9:全曲调性、和声深层结构的简化分析

乐曲四个部分音乐意境和音响张力的变化主要是在e小调、a小调和g小调三个核心调主和弦上的诠释,并非强调和声的功能序进。根据音乐情绪和乐曲结构的安排,在进入全曲高潮部分时(第三部分“飘”),为突出对比性而在调性与写作方式上进行变化。按照传统写作模式,为使音乐统一更具收束性,作曲家往往会将开头和结尾的调性保持一致。而在此作品中,作曲家却在保持材料、音响和意境一致的情况下有意将尾声部分的调性处理成g小调。从全曲结构和材料安排上看,其此举可理解为是为了传达自己的一种历史情怀和人文感悟:从历史的遗迹和废墟中去寻找昔日的楼兰,在梦境中幻想其昔日的熠熠生辉、柔情万丈,然而梦醒时分,残垣已无法展现和比拟楼兰昔日的辉煌,世间万物都将在时间的冲刷下涤荡耗尽和消散。

除此之外,乐曲各部分中阮旋律主题的发展和陈述结构虽各不相同,内部却都贯穿着四五度和二度级进式的音程框架,使整个音乐的风格及其发展都具有内在的统一性和凝聚力(见表1)。

表1.全曲主题旋律片段的音高特点图表

表1中所列出的主题A和主题B旋律片段,它们分别属于第一部分“残垣”和第二部分“老歌”中的开始主题。由前文的分析可知,两个部分根据标题内容塑造了不同的音乐意境,实现音响张力的具体手段也截然不同。尽管两个主题旋律形态在“外貌”上大相径庭,然而其“内在”的音高特点却是一脉相承。二度音程和四五音程的音高框架贯穿始终,使各部分的主题旋律都能保持音响张力的内在统一性。

表2则将全曲的结构布局、材料安排、节拍速度变化、中阮旋律特征、弦乐织体特征、整体音乐发展趋势和调式调性及全曲结构特征进行了总结归纳,从表中可清晰直观地看出作曲家的创作构思。

表2

从表2中能看出,乐曲中各部分音高材料(尾声除外)、节拍速度及音乐发展趋势截然不同。乐曲四个部分根据标题内容塑造了不同的音乐意境并展现出不同音响效果。为使各部分音乐在诠释的过程中不出现断层、音乐的发展层层递进,作曲家在乐曲的每个部分、甚至于每个音乐主题的“接洽”环节都设计了一段承接此前写作方式或意境的音乐片段。例如,在进入乐曲第二部分前的一段音乐写作(见谱例10)。

按照乐曲写作的结构设计,此部分可理解为段落之间的间奏部分;若从音乐意境的发展或音乐情绪的宣泄出发,此部分的音乐带给笔者更多的是作曲家对昔日楼兰古国的一种缅怀,一份祭奠,一阵感慨和悲叹!

谱例10:衔接第一部分和第二部分的音乐片段(第29-46小节)

谱例10以弦乐为主,是第一部分音乐情绪的一个转折点,也可谓之乐曲的第一个小高潮部分。由中阮华彩性的旋律引入,节拍由5/4拍换成4/4。最终在第29小节改为3/4拍,速度也加快为♩=70-72。中阮在e2音上强力度地轮奏长音,延续达8个多小节的时值。作曲家仿佛想通过中阮的“长啸”来抒发内心万千的感慨。在中阮轮奏长音的同时,提琴组在此部分开始全奏,三度叠置的音响形成浑厚张力,音乐情绪变得十分激昂。尤其是从第32小节开始,大提琴Ⅴ声部和3把低音提琴分四次以突强的力度同时奏出厚重的低音,并在每次坚实的低音奏出后,四个大提琴声部都采用强弓馈之以铿锵的和弦音以同音重复的形式进行附和(见谱例10中的标记)。发展至第36小节,随着中阮旋律的强收,弦乐组各声部不再延续同音强奏的形式,而是开始横向旋律的发展,大提琴Ⅰ、Ⅳ和低音提琴Ⅰ声部出现了下行二度音程进行,类似叹息音调对中阮旋律进行呼应。而后在第39小节旋律再次二度上行回归,如此纵向上三度叠置音响与由二度音程掺杂的音响互相交替,与第一部分的音乐发展一脉相承。整个片段的音响力度随着每一次低音的逐步推进而不断加强,横向旋律的发展也愈发高昂。然而,浑实的低音却如同“中流砥柱”般一直托住张力十足的音响。整个意境仿佛是在进行古老的祭奠,音乐中充满着庄严、神圣的仪式感!

四、结 语

通过对混合室内乐作品《楼兰寻梦》意境与张力的挖掘,以及作曲家人文感悟与创作构思的解读,由表及里,笔者将本文的研究要点做如下归纳:

(一)从乐器配置与舞台布局上展现独特的音响效果。为了突出共鸣音响,各乐器在舞台上的摆放位置经过了精心地安排。大提琴组形成半弧形,低音提琴组水平置于大提琴后方,而中阮作为主奏乐器则位于半弧形的中央。

(二)从音高、时值、力度、音色、织体、声部安排等方面,通过使用不同的技术手段来实现音响张力的变化和意境的塑造。全曲三个部分及尾声,所展现出的音乐意境与音响张力各不相同。第一部分“残垣”,弦乐组采用力度对位的写作手法,以静态长音持续的织体为主。各提琴声部的组合方式、进入方式和演奏方式等都经过了合理有效地安排,来展现凄凉的意境;第二部分“老歌”,弦乐组采用旋律加伴奏的织体形态,音乐变得流动,与中阮曲折委婉的绵长旋律塑造出凄美的意境;第三部分“飘”采用协奏曲风格,中阮与弦乐组竞奏迎来全曲高潮,弦乐组快速疾驰的片状音响与中阮铿锵的和弦音响相对抗,展现凄激的意境;乐曲尾声则再次回归第一部分凄凉的意境。

(三)从旋律风格、旋律陈述结构的特点上挖掘意境和张力的变化(创作构思的直观体现)。作曲家虽通过拜读当代诗人的诗作得到启发,但乐曲并非浅层描绘诗句内容,而是在音乐中进一步抒发作曲家个人的人文情怀。全曲中阮旋律的风格将木卡姆、吉普赛小调和弗拉明戈音乐融合和声小调特征进行陈述。各部分依次采用叙事性的散体结构、完整性的乐句乐段结构和组合对抗性的衍生结构来呼应和发展乐曲意境。为使各部分音乐情绪、意境的转换及音响张力的变化不“唐突”“生硬”,作曲家设计了间奏作为“缓冲”过渡。各间奏部分的音乐写作以弦乐为主,在音乐的发展脉络中叙述相间,张弛有度,符合大众的聆听审美。

(四)从简练的音高中探寻音响张力、意境设计和乐曲结构布局的内在联系,管窥作曲家的人文情怀(创作构思的深层体现)。中阮单声思维呈示的旋律中蕴含着静态的和声,结合弦乐三度叠置的融合音响,全曲各部分意境和音响张力都是基于几个核心三和弦上的诠释。作曲家虽采用如此简练的音高和组织方式却从意境与张力的变化中展现结构的布局:从各部分标题所涵盖的内容及其音乐织体形态的变化上看,整个乐曲仿佛分章节各有侧重地在叙述一个久远的故事;从速度安排上看,乐曲由中阮与弦乐的慢速诠释,到逐渐加快,再到弦乐组与中阮的急速“对抗”,最后回归到静态长音的慢速呈现,借鉴了我国戏曲唱腔板式连接中“散、慢、中、快、散”的速度结构安排;从音乐情绪的变化上看,三个部分与尾声之间体现出“起、承、转、合”的结构安排。第三部分“飘”为全曲的高潮部分,情绪上体现出最大对比性,并且在整个乐曲的篇幅比例中处于黄金分割的重要结构部位。

由此可见,整个乐曲从结构布局、音响安排、速度变化和音乐情绪发展上,都符合大众的聆听审美需求。作曲家从音乐题材、音乐意境和结构布局中表达自己对楼兰文明古国敬畏之情的同时,也抒发了内心对历史文明消失殆尽的惋惜和遗憾之情。尤其在乐曲的结尾,中阮那耐人寻味的“慨叹式”和弦,仿佛将作曲家的心声表达。全曲的写作构思,既体现出了作曲家自身对音乐艺术的追求,同时也彰显其深厚的传统文化底蕴与能驾驭多种音乐写作风格的高技术水准。

①在徐阳演奏音乐会上,《楼兰寻梦》作为开场曲目是采用10把大提琴、6把低音提琴和中阮的乐器配置。

②力度对位是20世纪初就已采用的一项现代西方写作技术。如美国作曲家克劳夫德在1931年创作的《弦乐四重奏》的第三乐章(Andante)中就采用了此技术。

③恰赫奈兹木卡姆属于最典型的几种阿拉伯木卡姆调式之一。根据调式起始音的不同,调式名称也会随之改变。恰赫奈兹木卡姆中包含两个增二度的特征音程,在调式音阶的构成上与吉普赛小调音阶一致。

④弗拉明戈音乐多采用三拍子的舞蹈性节奏,弗拉明戈“大调”(并非指调式调性,而是音乐风格,也称“深沉之歌”。)旋律较自由,多具装饰性,级进为主。句尾常以长音拖腔结束,带给人一种沉思和哀伤。参看刘倩《钢琴音乐中的弗拉明戈艺术——析法雅钢琴作品<西班牙乐曲四首>的音乐风格与演奏特征》第9-10页,武汉音乐学院硕士学位论文, 2010年。

[1]卜大炜.龙声华韵琴人合一——记徐阳委约阮作品暨演奏音乐会[J].人民音乐(评论版), 2008(3).

[2]梁茂春.阮创作的丰收——评“徐阳委约阮作品暨演奏音乐会”[J].人民音乐(评论版),2008(3).

[3]成圆圆.库克音乐语言中的张力表现——菲尔德H.37与肖邦Op.9 No.1研究[D].陕西师范大学硕士学位论文,2019.

[4]郭新.旋律发展与管弦乐色彩在结构层面的整合——李滨扬《空中花园》重归调性领域创作的着力点[J].中央音乐学院学报, 2018(4).

[5]金建民.《昔昔鹽》与《喀什木卡姆》中的《麦西熱甫》[J].音乐艺术, 1993(3).

[6]刘倩.钢琴音乐中的弗拉明戈艺术——析法雅钢琴作品《西班牙乐曲四首》的音乐风格与演奏特征[D].武汉音乐学院硕士学位论文, 2010.

J614.3

A

1003-1499-(2020)03-0091-10

郭建光(1992~),男,中央音乐学院作曲系2018级音乐分析专业在读博士研究生。

2020-07-31

责任编辑 春 晓