在城市边缘挣扎的“三和青年”

2020-11-16田丰林凯玄

田丰 林凯玄

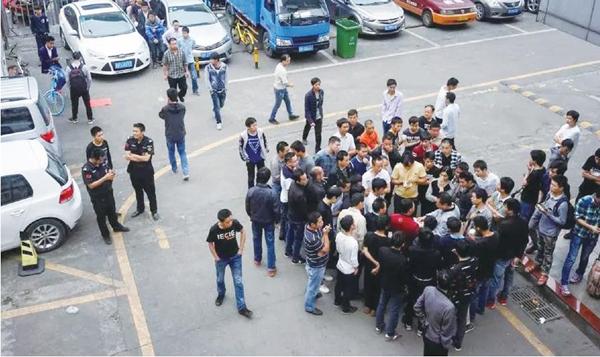

在深圳龙华三和人力资源市场,生活着一群“三和大神”。他们干一天玩三天,白天四处闲逛,晚上睡大街;吃5块钱一碗的“挂逼面”,喝2块钱一大瓶的水,抽5毛钱一根的散装红双喜,在臭气熏天的网吧里呆到天明。混吃等死,得过且过,挣扎在城市边缘,在生存的极限自我麻痹。他们是城市化浪潮中掉队的人,是被时代遗弃的“零部件”。“留城无望,回村无意”,是他们共同面临的两难困境。

社科院社会学学者“潜伏”三和,历时半年,深入了解中国社会剧烈变革之下的城市化问题,探寻解决底层社会问题的进路。

第一次听说“三和大神”,是在朋友小聚的饭局上。一个朋友问我:“你知道最近深圳有一群‘三和大神吗?”我一脸茫然疑惑地看着他,因为在此之前根本没听说过这回事。回到家一搜索,才发现原来这是存在了相当长一段时间的“人群”。之所以称其为“人群”,是因为在我当时的理解范围内,实在无法接受处于这种生活状态的一群人存在,甚至有时会觉得“三和大神”仿佛和我们生活在不同的世界。

2012年我在美国斯坦福大学做访问学者时,读了威尔逊的《真正的穷人:内城区、底层阶级和公共政策》一书。在读这本书时,我也产生了一个疑问,为什么中国始终没有出现类似于美国黑人社区和巴西贫民窟的底层社会。当然,我们可以猜测是中国的社会条件和社会制度使得底层社会难以出现,比方说,中国的土地集体所有制的特点,中国有强大的中央政府以及非常有执行力的地方政府。或许还有我们以前所看重的乡土情结,当人们在城市无法生活下去的时候,更可能会选择回到农村,而不是混迹于城市的底层社会。但是,这些是真的吗?中国以前出现过很多城中村,城中村中外来农民工的生活、工作及生存处境,跟底层社会也有一定的相似之处,只不过没有像黑人社区和巴西贫民窟那样持续走向极端而已。必须承认,中国目前仍处于城市化的时代,在城市化过程中,大量的人才、资源、资本向大城市集中,北京、上海、广州、深圳这些大城市都是城市化的典型代表。深圳出现了“三和青年”这一群体,北京、上海、广州会不会出现类似的典型案例?

我相信三和青年的出现并不是偶发的孤立现象,而是和经济社会发展变迁以及青年人群特点的变化紧密相连。三和青年的出现离不开工业化发展,以及中国在整个工业化背景下的人口流动。众所周知,深圳从地处边陲的小渔村走向国际化的大都市,仅仅用了30余年。在此期间,深圳发展早期所依托的主要是外来加工的劳动密集型企业,而劳动密集型企业带动的工业化是中国改革开放以来充分体现人力资本优势的工业化社会发展特色。由此,深圳劳动密集型企业提供了大量的就业岗位,需要大量的产业工人,吸引了来自全国各地的农民工聚集。大规模的人口流动导致深圳长期以来习以为常的人口倒挂,最有趣的是,深圳与其他城市有着巨大不同,其人口结构在最夸张的时候达到了二八倒挂,也就是说,10个人中只有2个户籍人口,却有8个流动人口。连那两个户籍人口中,土生土长的深圳本地人也凤毛麟角。因为本地人的数量极少,深圳可以说几乎没有本地文化,基本看不到北上广等大城市存在的排外现象,相对于北上广等大城市,深圳是一个更为开放、自由、包容,且敢于探索的城市。时至今日,虽然深圳早在多年前就提出了产业升级、腾笼换鸟的发展路径,但仍有大量外来农民工居留,即便这些农民工并不一定能完全融入城市,深圳也有足够的城市包容性让他们得以生存。

城市的包容性决定了人口流动的特点。从一般的人口流动理论来讲,人口流动具有双重选择性:第一重选择性是什么样的人群会向外流动,什么样的人群会流入深圳;第二重选择性是什么样的人能够融入深圳,长期居留。在双重选择性之下,当然会有一些人因无法融入这座城市而离开深圳。这些离开者究竟去了哪里?是回到老家,抑或去了更大的竞争空间?

从三和青年作为底层社会代表的角度来看,结果更可能是部分无法融入深圳、被淘汰的青年人群并没有离开,而是试图继续在深圳低成本地存活。深圳经济社会发展也为他们的低成本生存提供了一定现实条件和生存空间,相当数量的“低端”岗位需要有人承担,这就给三和青年提供了足够的就业机会。这些低端就业机会不仅为三和青年维持底线生活提供了收入来源,还构成了三和青年群体特征的经济基础。其实从社会流动的视角来看,深圳的农民工流动不仅仅是人口的地域流动,还包括职业流动和身份流动,属于中国改革开放几十年来最为常见的社会流动模式。这一流动模式所具有的经济上接纳、社会上孤立、身份上排斥的特点,导致大量流动人口难以获得合理的社会保护。流动人口在遇到问题时,只能依靠自身力量解決。比如三和青年经常提及的被黑中介、黑工厂“坑”的问题,表面上是劳资纠纷,实质上可能意味着社会歧视和欺凌。黑中介、黑工厂之所以敢向流动人口下手,是一个选择性的结果,而正是由于流动人口应对劳资纠纷的手段不多,难以获得有效的社会保护,黑中介、黑工厂才屡屡得手,而流动人口也自然成为城市中的弱势群体,进而沦为城市社会底层,底层社会的出现是目前社会流动模式的真实体现。

调研显示,很多三和青年并不是一来到深圳就直接成为三和的一员,他们来到三和之前都经历过一些艰难往事。可想而知,最初来到一个陌生的大都市,每一个三和青年也和别人一样,怀揣梦想和憧憬,想要获得更好的生活,但是在现实面前,他们发现自己难以融入大都市。虽然他们可以作为廉价的劳动力融入整个城市经济社会发展进程中,但大城市并没有把他们当作经济社会发展的“必需品”,而是把他们作为“替换品”。且不说没有在城市应有的社会保障,他们连基本的劳动权益也很难得到有效的保护,这也是流动人口社会融入困境在全国范围内长期没有得到根本解决的问题,而三和给人们提出了一个问题:为什么在老一代农民工的时代并没有产生大城市底层社会,而在90后和00后农民工的时代,却产生了三和这样的城市底层社会,并形成了一定的聚集效应?

从深圳的发展进程来看,农民工的代际差异十分明显。在同样面临工价被压低、劳动时间延长、劳动保障降低、劳动环境恶化等劳动权益被侵害的问题时,早期的农民工由于外出务工目的性很强,且多肩负家庭使命,在消息闭塞的情况下,只能忍气吞声。而90后和00后人群身上有很多新时代烙印,他们负担的家庭压力小了很多,至少不需要承担家庭支柱的压力,能够自己养活自己对他们的父母而言已经是极大的满足。更重要的是,90后和00后身上带有强烈的权利意识和抗争意识。权利意识方面,当他们遭遇不公平的对待,比如克扣工资、工作环境差等情况时,会主动维权。但他们也面临与上一代人同样的困境——缺乏有效的自我保护手段。在缺乏手段的情况下,90后和00后农民工选择了一种新的“抗争”模式——在大都市里“混吃等死”。在访谈中,三和青年经常说的一个道理就是:不想工作的原因是不愿意被剥削、被克扣、被歧视。

对于生活在三和的90后和00后,还有一个不能不提的话题:期望。从三和青年的经历可以看到,他们最初对社会、对工作、對生活都有一些期望,如果大城市没有排斥这群人,他们可能不会聚在高楼林立的深圳边缘的城中村里。甚至可以认为对三和青年而言,没有排斥,就没有抵制。他们试图抵制中国城市化和工业化背后不合理的制度逻辑,他们不愿意做生产线上一个可替换的零部件,而想去做一个活生生的人,或者说他们试图活出理想中的模样。在缺少技能没有收入并且被排斥的情况下,抵制进工厂。抵制工作的结果只能是成为在生存线上挣扎、混吃等死的躯壳。之所以成为躯壳,最重要的原因恐怕还是期望难以实现。他们最大的期望可能也就是成为大城市里被公平对待的普通人,这对绝大多数农民工而言都相当难以实现。毕竟,中国的经济城市化、土地城市化和人口城市化之间是脱节的,尤其是本应伴随着城市化的市民化进程更是极其缓慢,并非是今日的中国没有经济能力解决市民化问题,而是因为中国始终把经济发展摆在优先于社会发展的位置,其后果则可能是社会发展滞后。可以预言,在未来较长一段时间内,社会发展滞后对经济增长、城市发展的负面作用必然难以消除,其中典型的影响就是农民工职业化的严重滞后。

农民工职业化是一个沉重的话题,一方面,政府针对农民工开展的培训工作不可谓不多,却收效甚微,大部分地方政府的农民工培训都流于形式;另一方面,相当部分外出务工的90后和00后农民工的职业技能水平与经济结构转型和产业结构升级之间出现脱节的状况。在三和青年中,这一点尤为突出,真正接受过职业培训,拥有职业技能的青年所占比例微乎其微。当然,有职业技能的年轻农民工沦为三和青年的可能性也比较低。可是,对于没有职业技能的90后和00后农民工而言,一旦他们出现懈怠和厌倦情绪,就更容易陷入困境。

大部分三和青年只能从事体力劳动,这与他们的父辈是相似的。可惜的是,时代发生了变化,纯粹的体力劳动已经不能给三和青年带来理想的生活,深圳产业结构升级与农民工职业化落后之间的矛盾不能不说是一代人乃至几代人之痛。

抛却长达几代人的痛点不谈,三和青年的聚集更是这个时代物质充沛、物流发达催生的产物。试想,如果在一个物质紧缺的时代,三和青年不可能在大城市中获得成本低廉且足以维持生存的生活资料。物质充沛是前提,而物流产业的发展则从两个方面给他们提供了“活路”:一是三和青年从事的日结工作很多来自物流行业,物流行业需要大量临时工,而三和青年恰恰是最廉价的劳动力;二是只有在物流发达、成本较低的时代,三和青年所需要的各类低价产品才能够被配送过来,否则仅仅是物流成本,他们都难以承受。可以说,物质充沛和物流发达为三和青年提供了必要的生存条件,或许这是万物互联时代意想不到的效应之一,而万物互联的另一个不可忽视的负面效应则来源于手机。

即便收入很低,三和青年使用手机购物和支付也是普遍现象,但手机并没有帮助他们联入世界,反而更像是帮助他们脱离了这个世界和时代。他们在手机上自娱自乐,在手机上消磨时间,在手机上完成工资结算等。手机的存在让三和青年对外部世界的依赖程度下降了很多,工作以及吃穿住行的大部分行为都可以用手机实现。而手机最初的功能——联通世界、联系家人、联络感情,反而被忽略了,大概是因为三和青年连接外部世界的需求已经下降。他们有时主动逃避外面的世界,甚至躲避家人,其原因可能是感到羞愧,或害怕家人担心。

三和青年工作和生活方式的形成离不开深圳得天独厚的气候条件。按照深圳气象局的介绍:“深圳属南亚热带季风气候,长夏短冬,气候温和,日照充足,雨量充沛。年平均气温23.0℃;历史极端最高气温38.7℃,历史极端最低气温0.2℃;一年中1月平均气温最低,平均为15.4℃,7月平均气温最高,平均为28.9℃。”这种气候条件对三和青年再适合不过。气候还给三和青年带来诸多便利:不需要沉重的行囊,无须在衣着上过多花费,还可以在露天环境下解决洗澡、洗衣等个人卫生问题。换言之,除了特定的社会环境之外,在中国大城市底层社会的产生过程中,自然环境也是重要条件。

中国的影视剧特别喜欢的一个叙事逻辑就是国家命运和个人命运互相融入,在三和青年身上似乎还可以加上城市命运,三者之间有融合的部分,也有背离的部分。三和青年看起来与深圳经济社会发展脱节,却真实地融入了整个城市跨越式发展的进程中。残存在城市角落里的底层社会的这群人,需要政府和社会的保护和关爱。

(摘自海豚出版社《岂不怀归:三和青年调查》作者:田丰 林凯玄)