医教结合促进高危儿早期发展的临床研究

2020-11-16杨东梅倪锡莲

杨东梅,倪锡莲,董 砚,曹 丹,王 义

(1.吉林省妇幼保健院儿童保健科,吉林 长春 130061;2.吉林省妇幼保健院妇产科,吉林 长春 130061)

近年来,随着围生医学及新生儿重症监护诊疗技术的不断发展,高危新生儿的存活率显著提高,其预后也越来越受到重视。大脑的发育受先天遗传因素和后天环境因素的双重影响,0~3岁是儿童大脑发育的关键时期,此时对高危儿进行科学、系统地早期干预可促进脑损伤高危儿的智能发育。因此如何科学促进高危儿的早期发展,促进高危儿体格、心理、认知、情感和社会适应能力的全面发展显得尤为重要。本研究旨在探索促进高危儿早期发展的有效干预模式,减少由于脑损伤所致的疾病和残障的发生。

1 资料与方法

1.1一般资料:2017年1月~2017年6月,经过本院医学伦理委员会同意后,选择在我院儿保科门诊进行随访的满1个月的高危儿作为研究对象。高危儿定义符合《实用新生儿学》第5版诊断标准[1]。对纳入的高危儿随机分组,分别是医教结合组186例,医学干预组185例,同期门诊健康婴儿为健康对照组188例。

1.2研究内容

1.2.1神经心理发育评估:三组儿童以不同的方式进行早期干预,采用中国儿童发展中心修订的《0~6岁儿童神经心理发育量表》(儿心量表),分别于6月龄、12月龄、24月龄时进行评估;从大运动、精细运动、适应能力、语言及社交行为五个能区进行评估,记录智龄和发育商。

1.2.2情绪社会性评价:采用已经标化的《中国城市幼儿情绪及社会性评估》量表,对24月龄幼儿进行外化域、内化域、失调域和能力域四个核心维度的情绪社会性评价。外化、内化及失调维度>63分为异常,能力维度<37分为异常。

1.3干预方法

1.3.1干预模式

1.3.1.1常规干预模式:根据国家卫生计生委妇幼健康服务司和全国妇幼健康研究会儿童早期发展专业委员会组织编写的儿童早期发展系列教材中《高危儿管理与干预》及鲍秀兰教授编著的《0~2岁婴幼儿运动落后和姿势异常的家庭科学康复法》,每次体检后根据儿童的发育情况,制定相应的训练方案,并指导给家长,嘱其进行家庭训练,2~3次/d,15~20 min/次。

1.3.1.2早期发展训练:在医生指导下,由具有教育学背景并经过相关医学知识培训的亲子老师根据每个高危儿的发育水平和医学评估结果设计亲子课程,包括创意课、游戏课、体能课、奥尔夫音乐课等系列课程。以团体课(每周1~2次)为主要形式,在老师的引导下,家长和儿童共同参与,训练高危儿的大运动、精细动作、适应能力、语言、社会交往等能力,同时根据儿童早期发展系列教材的相关内容开展家长课堂,有针对性地进行家长培训,嘱其进行家庭训练,2~3次/d,15~20 min/次。

1.3.1.3各组门诊随访频次:医教结合组和医学干预组6个月之内每个月1次;6~12个月之间每2个月一次; 12~24个月之间每3个月1次;健康对照组按照国家规定的“4、2、1”体检时间进行随访,如在随访的过程中发现发育异常可酌情增加随访频次。

1.3.2各组干预模式

1.3.2.1医教结合组:常规干预模式加早期发展训练。

1.3.2.2医学干预组:常规干预模式。

1.3.2.3健康对照组:按照“4、2、1”体检规定的程序进行常规检查及指导。

2 结果

2.1三组儿童一般情况:

2.1.1各组儿童家庭情况:三组儿童在性别、家庭人均月收入、父母文化程度构成方面,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

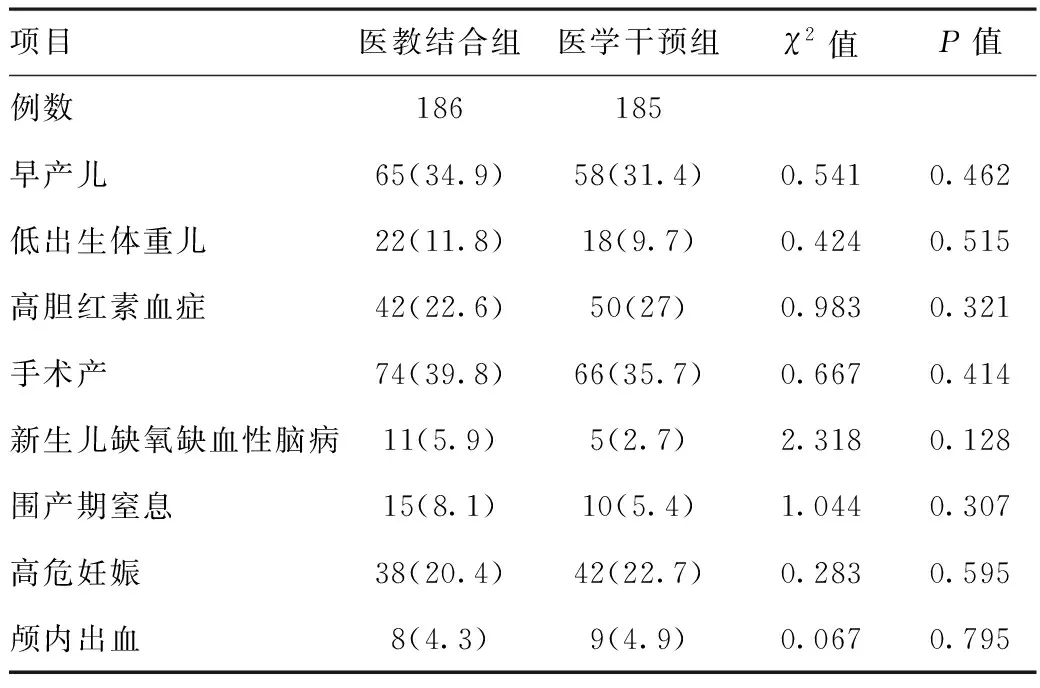

2.1.2医教结合组和医学干预组高危因素分布情况:两组高危儿高危因素构成方面,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 三组儿童一般情况比较[例(%)]

表2 医教结合组和医学干预组高危因素分布情况[例(%)]

2.2三组儿童失访情况:医教结合组失访24(186)例,失访率13%;医学干预组失访19(185)例,失访率11%;健康对照组失访30(188)例,失访率16%,符合统计学要求。

2.3各组儿童不同月龄发育商的比较:6月龄发育商组间差异显著,差异有统计学意义(P<0.01),其中健康对照组高于医教结合组,高于医学干预组,差异有统计学意义(P<0.01),但医教结合组与医学干预组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。12月龄发育商组间差异显著,差异有统计学意义(P<0.01),其中医学干预组低于医教结合组,低于健康对照组,差异显著,有统计学意义(P<0.01),医教结合组与健康对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。24月龄发育商组间差异显著,差异有统计学意义(P<0.05),其中医学干预组低于医教结合组,低于健康对照组,差异显著,有统计学意义(P<0.05),医教结合组与健康对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 三组儿童不同月龄发育商比较

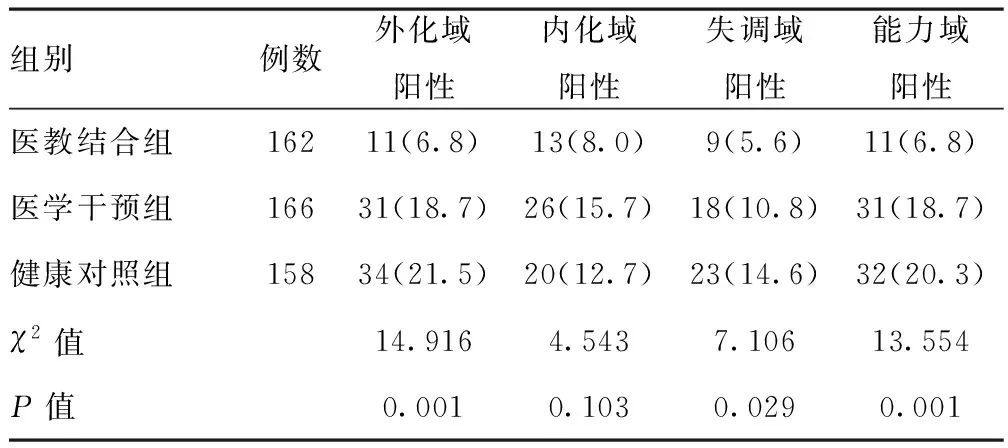

2.4三组间儿童情绪社会性评价的比较:24月龄时,三组儿童在外化域、能力域、失调域的阳性问题检出率差异显著,有统计学意义(P<0.01),内化域阳性问题检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表4 三组儿童情绪和社会性问题检出率[例(%)]

3 讨论

3.1医教结合的干预模式,对高危儿的早期发展有很好的促进作用。高危新生儿,作为一个整体,通常被认为比经典发育的婴儿有较低的认知水平,在发育过程中发育障碍的比例比正常儿童高5~10倍[2],因此,早诊断、早发现、早识别、早干预对于促进高危儿神经心理发育具有重要意义。早期干预不仅是改善运动的结局,而且也应促进认知的发展。大量的脑科学研究成果证明,0~3岁是人一生中发展最快的阶段,是大脑发育异常敏感的时期,在该时期中脑功能的发育和成熟是可塑的,强烈地依赖经验和环境的影响。早期有效的干预模式相比于在年长之后为了弥补早年缺憾而采取的补救性干预来说可谓是事倍功半。儿童早期发展的核心是教育家长,干预关键包括教育和支持家长,发展家长、教师为儿童服务的能力。家长应了解儿童早期不同阶段的发育特点与需要,根据儿童发育水平,发展儿童社会交往、生理功能、智能、创造与情感控制等方面能力。有学者研究证实,应用医院-家庭早期干预管理模式对高危新生儿进行干预,能够有效改善患儿体格及智能[3]。本研究正是基于此理论基础,以我院的国家级儿童早期发展示范基地为契机,以促进高危儿早期发展,降低不良预后的发生为目标,融合了医疗、保健、康复、教育(包括机构内和家庭)等方面,由儿童、家长、医生、老师共同参与,构成评估-指导-发展-评估的循环模式,及时发现问题,尽早干预,探索出适合高危儿的医教结合的干预模式,并取得了很好的效果。24月龄时,医教结合组的高危儿发育商与健康对照组儿童比较,差异有统计学意义(P<0.05),并高于医学干预组的高危儿,差异显著,有统计学意义(P<0.05)。表明教育和医疗的融合,医院和家庭的紧密连接,更有利于高危儿的早期发展。

3.2医教结合的早期干预有利于高危儿健康人格的培养。美国学者研究发现1~3岁儿童社会情绪行为问题的发生率大约为7%~24%[4],接受筛查的 1~2岁儿童中大约有10%伴随有情绪或行为问题,而且问题将持续存在,影响儿童能力的发展[5]。情绪和社会行为是儿童心理和社会适应能力发展的重要内容,0~3岁是其发展最迅速最关键的时期。儿童情绪和社会行为问题的高危研究表明,婴幼儿的情绪问题,如深度悲伤、分裂型愤怒、恐惧和早期的情绪体验,对其将来是否能与他人建立良好的人际关系及学习能力密切相关[6]。本研究显示,医教结合组与医学干预组和健康对照组相比,在24月龄时,其情绪社会性问题的检出率最低(P<0.05)。其中外化域(活动度/冲动性、攻击性/反抗性、同伴攻击),失调域(睡眠、负性情绪、饮食、感官的敏感性)和能力域(依从性、注意力、模仿/游戏、掌握动机、移情、亲社会的同伴关系)问题检出率均较对照组低,表明早期的教育在减轻情绪障碍和行为问题的发生方面具有重要意义。父母既是孩子情感需要的安慰者和支持者,还是其发展的教育者和指导者,良好的亲子依恋关系构成儿童早期生活中最重要的社会关系,对儿童社会情感的发展具有重要作用。本研究中,充分利用亲子课堂的活动,家长课堂的培训以及由医生制定的详细的家庭训练计划,在很大程度上提高了家长的依从性,缓解家长在育儿过程中出现发育问题时的焦虑,帮助建立良好的亲子关系,进而降低了情绪社会性问题的检出率,有利于高危儿健康人格的培养。