资源整合意识下的传统文化经典复习

——以高三《〈论语〉选读》的一轮复习为例

2020-11-16浙江干方田

浙江 干方田

传统文化经典的理解和评价是浙江高考的重要内容,这一考点涉及内容庞杂,既有《论语》,也有如《孟子》《荀子》《中庸》等其他儒家经典;既有诸子百家的思想,也有先秦之后的儒学。可以说,对以《〈论语〉选读》为主的传统文化经典的考查是《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)中“语文课程应该引导学生自觉继承中华优秀传统文化和革命文化,吸收世界各民族文化精华,积极参与中国特色社会主义先进文化的建设与传播”这一精神的集中体现。

然而,从应试的功利角度出发,传统文化经典题分值低、内容多且深,对师生来说颇为“鸡肋”。但笔者以为,此部分内容需要在一轮复习中进行较为系统的复习。那么,如何才能提升传统文化经典复习的效率,让学生通过课堂就能掌握传统文化经典知识并获得能力的提升,在试卷的一方天地里大展拳脚呢?心理学家布鲁纳认为,学科教学本身就是一种形式的整合科学,教一门学科就是在教一种整合的认知结构。在教学中,将资源有效整合,整体优化,有机融合,则能实现优化教学的目的。《课程标准》在实施建议中也指出,语文教学应“根据教学的实际需要,整合相关课程资源,拓展学生学习视野,提高日常教学效率”。复习传统文化经典时,对复习资料的有效整合是切实提升效率的好办法。

一、整合文图,让教材内容纲举目张

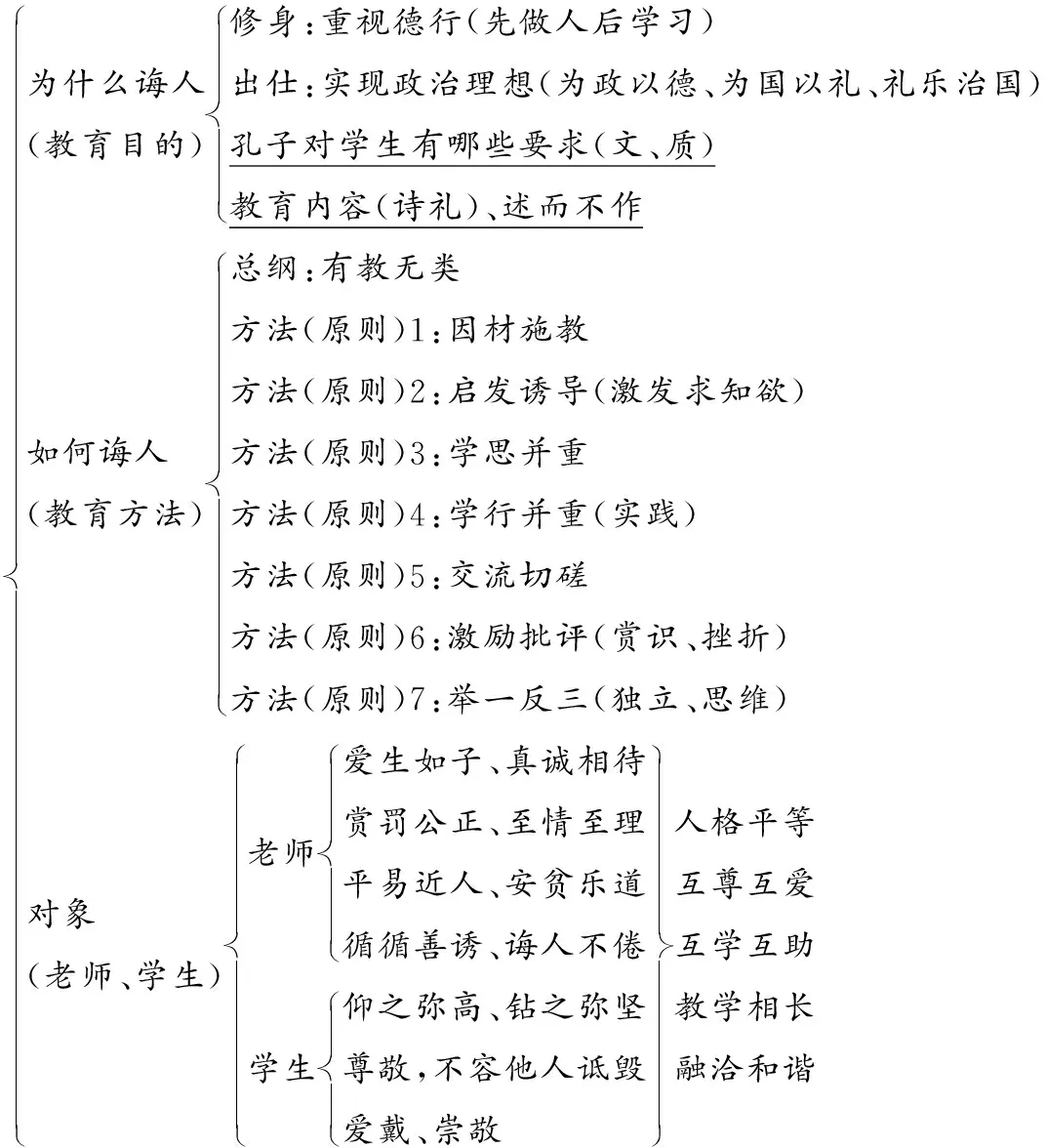

根据教材的前言要求,《〈论语〉选读》一书内容可以分为四个部分,即政治(1~4课)、修身(5~9课)、学习与教育(10~13课)、哲学(14~15课)。复习时,教师应将相应专题内容进行整合,形成知识体系。比如“学习与教育”可以分解为“教育的目的”“教育的方法”“教育者”“受教育者”“教学案例”,这样就能比较好地将10~13课的逻辑关系理顺,形成如下思路图:

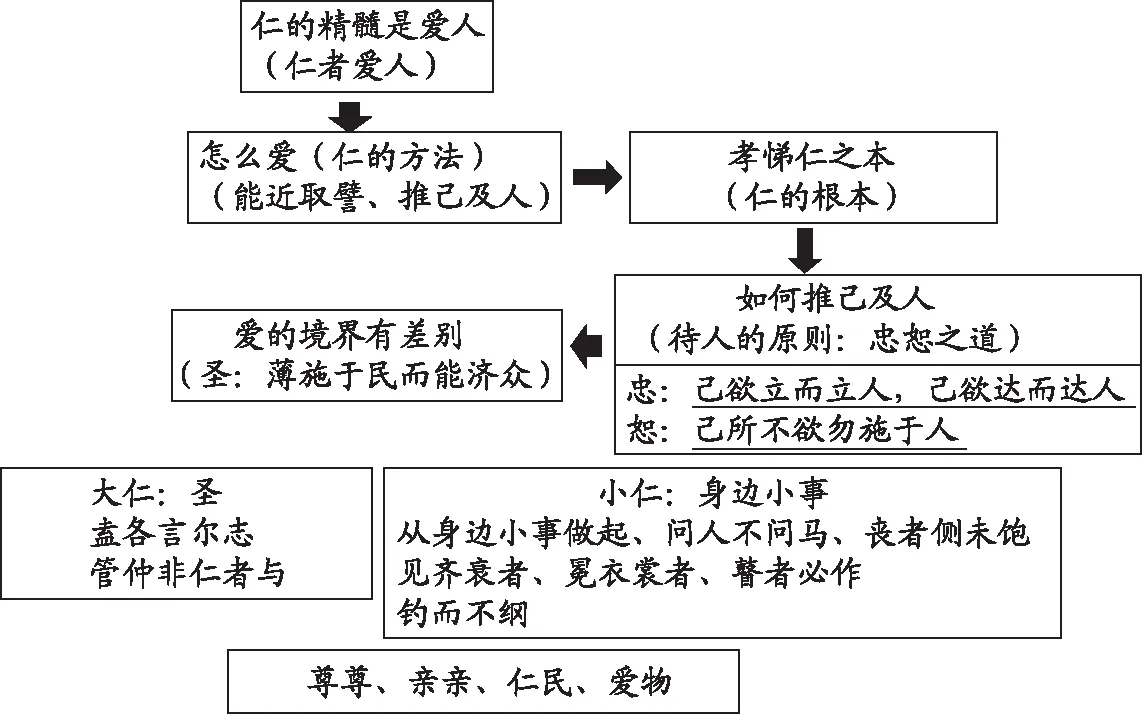

针对单节课的内容,我们也可以将文章思路整理成图表形式。这样可以一目了然,便于学生快速熟悉相关内容,梳理文章结构,掌握其中的逻辑关系。比如《仁者爱人》一课,我们可以整理成如下思路图:

厘清每课各章节之间的关系后,按照前言对各课的专题归纳厘清每课之间的关系,就能很好地梳理孔子和儒家的基本思想。学生就能更好地在诵读和练习中理解儒家思想,夯实基础,为自身能力的形成打好基础。

二、整合习题,让能力训练落到实处

为巩固对课文的理解,相信很多学生在高二学习时已经做过《〈论语〉选读》的大量相关习题,市教研院还专门为此编辑过自主导学案。如果教师在高三时对学生传统文化经典题的复习仍采用题海战术,那无异于劳“民”伤“财”了。这就需要我们对近几年的传统文化经典阅读题目进行研究,整合相关习题。笔者将相应的考题按照能力要求整理为基础理解、概括分析、评价应用三种类型。基于这样的能力点,再设计相应学习任务单(课内外进行相应练习)时,有意识地加以区分,将题目按照能力的不同设计分为三个板块。

比如笔者设计的《仁者爱人》的学习任务单,第一板块“基础识记”以学科指导意见为主要参考,结合复习用书,分为默写、成语整理和课文基础知识梳理,最终形成课文思路图,并加强对基本概念和观点的识记。内容如下:

一、基础识记

1.默写(略)

2.写出以下句子中所包含的成语,并阐释其思想。(略)

3.梳理本文行文脉络。

(1)通读全文,阐释文章中几个章节的主要含义:

①1.6章强调仁爱是________要务,是________其次的事;

②4.15章讲到的“________”是待人的基本原则;

③5.12章告诉我们所谓的“恕”就是“________”(原文);

④6.30章告诉我们所谓的“忠”就是“________”(原文),提醒实践“仁爱”时不妨从________着手。

(2)结合课文,完成下面填空。

①________的境界大于仁的境界,仁又是通往________的必由之路。

②仁的精髓是________,仁的根本是________,仁的原则是________之道,实践仁的方法是________。

第二板块为“理解表达”,主要涉及对基本观点的阐释,结合文本语段设计相应练习,主要是内容理解概括和分析。内容如下:

1.1.6和4.15两则材料都表现出孔子“仁”道的什么特点?

2.如何理解孔子的“子钓而不纲,弋不射宿”?

3.在孔子看来,礼和仁是什么关系?

4.谈谈你对“出门如见大宾,使民如承大祭”这种仁道精神的看法。

5.孔子既说管仲“不知礼”,又说他是个“仁”者,从材料看,是否矛盾呢?试做分析。

6.孔门师生三人的性格和志向各有什么不同?

7.孔子和墨子都主张以爱待人,但是两者的“爱”是有差别的,根据上述材料,谈谈两者的不同。

以上问题都以文本研习的方式进行梳理,问题1解决仁爱思想在不同地方的阐释,问题1、2结合得出儒家仁爱思想的特点,问题3、4着重探讨仁与礼的关系,问题5、6由仁与礼的关系延伸到仁的层次,最后问题7是比较儒家与墨家关于爱这一观点的不同之处。利用训练的形式将对文本的理解贯串始终,凸显高三复习的特点,增强复习的针对性。

第三板块“评价应用”,主要以小作文的方式进行,比如《仁者爱人》一课是让学生在以下角度中任选一个,写一篇200字左右的短文:

1.个人修身的道德规范;

2.社会建立和谐人际关系的准则,人与人关系的和睦是社会和谐的基础;

3.全球化伦理,己所不欲勿施于人成为普世伦理的道德金律,由此可以联想到外交关系;

4.人与自然的关系,其主导观念是人与天、地、万物的一致性。不但要利用自然,而且要热爱和尊敬自然,与自然和平共处,实现“天地万物一体之仁”,即人类与自然和谐、统一、协调发展。

教师深入题海,以考试能力点为基本线索设计练习,改变了原有复习资料题目的无序性,大大增强了课文复习的针对性,提升了学生的答题能力。

三、整合语料,培养多角度、多层面阅读的能力

《课程标准》规定的学习任务群8“中华传统文化经典研习”的教学提示中指出,“多角度、多层面地组织主题学习单元,引导学生合理运用精读、略读的方式,由点到面地体会中华传统文化的精深和丰富,初步认识所读作品在中国文化史上的贡献”。传统文化经典博大精深,同一章节,一千个读者就可能有一千种理解。所以,在复习《〈论语〉选读》时,一个材料可以从不同的角度充分挖掘它的价值,从而培养学生对同一章节的多角度、多层面解读能力,“培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化”。

比如《仁者爱人》一课中的14.17:

子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”

联系《论语》6.30(《仁者爱人》“如有博施于民而能济众”章)分析孔子“仁”的层次。将它与《论语》(3.1)(《克己复礼》“八佾舞于庭”章)、《论语》的3.22(“管氏而知礼”章)组合,概括管仲不知礼的表现和当时社会的现状,分析孔子“仁”“礼”的关系和矛盾之处。

这样就把一个章节的内容与其他章节联系起来,打通教材之间的联系,让学生学会联系,学会对教材进行整理归纳。

另外,还可以结合司马迁对管仲的评价“管仲世所谓贤臣,然孔子小之。岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉?语曰:‘将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也’。岂管仲之谓乎?”比较孔子与司马迁对管仲看法的异同。结合康有为针对孔子对管仲的评价:“圣人论事,重功不重德,有能救世全民者则光之。”谈儒家对“仁”的看法。

曹明海先生说过,对同一个文本,每一个时代的理解和解释都不会决然相同,都会蕴含着读者特定的局限和偏见。不断地整合文本资源,让学生从多角度、多层面思考同一则材料,开拓视野的同时,也激活了思维,无疑对学生传统文化经典阅读量的扩充和阅读深度的挖掘,都大有好处。

四、整合文章,让其他文本阅读为经典文化复习服务

传统文化经典种类繁多且思想庞杂,从教学时间上看,不少作品如果研读全文是不现实的。如果将论述类文本阅读复习、文言文阅读复习和经典文化复习结合,则有事半功倍的效果。因为,论述类文本和文言文文本中有大量关于诸子百家思想、儒学发展和国学等资料,这些文章之所以成为试题,足见其有一定的教育和教学价值,学生通过这些文本的阅读,能方便地了解传统文化经典的思想以及影响;另外,这些文章知识比较系统,便于学生形成知识体系。所以,整合和挖掘这部分教学资源,对提高传统文化经典复习的效率具有重要的价值。

在教学实践中,针对论述类文本,笔者大致从三个方面整合资料:儒家思想、百花齐放和思想光芒。

儒家思想,笔者目前选用了《孔子不伐善》(胡发贵)、《历史视域中的诸子学》(杨国美)、《先秦儒家政治伦理思想的基础》(王乐)、《道德情感》(何怀宏)、《中国经典十种·序言》(葛兆光)、《“国学”概念的独特视角》(边家珍)等文章。这些文章简单介绍了诸子发展的脉络和儒家思想中的主要观点。

百花齐放,笔者主要选择一些介绍儒家之外的诸子思想文章,如《辉煌与寂寥:墨家学派衰落成因》(赵建成)、《法家眼中的以人为本》(刘泽华)、《〈韩非子〉如何取法〈老子〉》(周苇风)、《〈老子〉的年代》(李学勤)、《封建帝制下吏治的努力与无奈》(孙秀萍)、《心学视域中的人类命运共同体》(杨国荣)、《儒家心学与中国人的精神家园》(彭彦华)等。这些文章概述了墨家、法家、道家、宋明理学和王阳明心学的思想,对学生了解大致内容有一定帮助。

思想光芒,笔者主要选择一些介绍传统文化经典思想影响下的艺术、生活之类的文章,如《中国传统文化视野下的绚丽之美》(魏家骏)、《古琴在中国早期艺术中的定位和价值面向》(刘成纪)、《中国素食传统的国学蕴含》(王汐朋)、《美的背后》(赵焰)、《工匠精神自古就是“中国气质”》(张柏春)等,它们都强调了传统文化经典所蕴含的思想对生活方方面面的影响。

针对文言文文本,笔者则是选择了诸子百家、儒学相关大家的人物传记,还有就是历代有关诸子思想的一些评论文章。既学习了文言文,又打通了经典文化学习的路子。

诸如此类文章,教学实践中不断积累,不断整合,力求最全面地展现传统文化经典的思想内核。这些文章的阅读一方面是论述类文本和文言文的复习;另一方面通过让学生做笔记、整理思路导图,也落实了对传统文化经典的复习。实践中,笔者还结合其他视频资源,从《百家讲坛》《文明之旅》《师说》等电视节目和其他一些网络视频中节选传统文化经典阅读内容的章节,利用课余或课前的几分钟时间,让学生观看学习,加深印象。