例谈“关键词”在二轮复习备考中的慎用

2020-11-15江西

江西

长期以来,在指导学生解题的过程中,部分一线教师高度重视“关键词”,认为分析“关键词”是解答单选题的重要途径,有助于学生把握材料中的主导倾向和核心立意。部分教师归纳出许多抓“关键词”的技巧和策略,然而在实际教学中,许多学生依然无法有效得分。笔者认为,究其根源,问题在于教师过于强调抓“关键词”。

在初中阶段,学生面对的材料相对简单,抓住一两个关键词确实可以起到“一言以蔽之”的效果。但到了高三,学生面对的材料已不同于以往,材料背景模糊、各部分之间的层次关系复杂。此时,再运用抓“关键词”的线性思维方式,很可能使学生落入简单化、模式化的俗套。

笔者结合近几年高考试题,归纳出抓“关键词”的方法难以正确解题的三个表现及其应对策略,以期对二轮复习备考有所裨益。

一、不识庐山真面目——掉进“陷阱”

在实际操作过程中,学生很难准确判断材料中哪些词汇是关键。由于教师强调“关键词”,学生往往会“依葫芦画瓢”,提炼出若干“关键词”,但仅对其进行了浅层次分析,没有深入探究材料中隐含的史实及其逻辑关系,对材料的认知仅停留在表面,很容易掉入命题者精心设置的“陷阱”中。如:

例1.(2017·全国卷Ⅱ·30)抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404 万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出 ( )

A.革命工作的重心开始转移

B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大

D.国共力量对比变化趋势加强

学生在解答此题时,能抓住“群众组织”和“中共党员”数量增加的相关“关键词”,如“404 万人”“村村有党员”等。对应这几个“关键词”的只有C 项中的“进一步扩大”,因此,学生顺理成章地得出“统一战线范围进一步扩大”的错误结论。又如:

例2.(2019·全国卷Ⅰ·30)1940 年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在( )

A.借鉴俄国革命的经验

B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质

D.批判右倾错误的危害

大部分学生抓住了“革命性”“是反对”和“而不是联合它”这几个“关键词”。学生认为,中国的资产阶级有“革命性”,就不能像俄国那样“反对它”,而是要“联合它”。所以,中国共产党的阶级基础得到“扩大”。

解答这两道试题时,学生往往会因为只抓“关键词”而最终落入了命题者的“陷阱”之中。

【应对策略】采用联系的观点,提高学生把握历史核心概念的能力。

所有“陷阱”类试题,其共同特征都是干扰项表述与材料高度吻合,但命题者更改了核心词的表述,混淆了概念。在二轮复习备考中,教师要有意识地加强学生对历史核心概念的把握,提高学生的应考能力。《普通高等学校招生全国统一考试大纲》中明确要求考查学生的“必备知识”,而“必备知识”主要是以历史核心概念的形式呈现的。因此,教师要借助思维导图、概念图等形式,或补充相关史料、拓展教材,将历史核心概念从其背景、原因、演变历程、主要特征、影响、作用等多个角度辐射扩展为概念群,采用联系的观点,厘清概念群之间的内在逻辑关系,加强易混淆概念的辨析,帮助学生多角度理解历史核心概念,深化对“必备知识”的理解。

如2019 年全国卷Ⅰ第30 题B 项,学生答错的主要原因是没有精准把握两个历史核心概念——群众基础和阶级基础。政党的阶级基础决定着政党的阶级性、理论基础、使命宗旨、奋斗目标与行动纲领,中国共产党的阶级基础是以工人阶级为代表的无产阶级。政党的群众基础决定着政党能在多大范围内联系和影响社会其他阶级、阶层或群体,决定着政党的社会影响力和凝聚力,中国共产党的群众基础主要是社会各阶级、各阶层或各团体。因此,本题中的“联合资产阶级”是扩大了党的“群众基础”,而不是“阶级基础”。

二、犹抱琵琶半遮面——得出片面的结论

片面的结论指从材料中得出的、符合材料某一部分意思的、不能完全表达材料主旨的结论。这是命题者常用的干扰方式,若学生只依靠抓“关键词”进行解题,则很容易得出片面的结论。如:

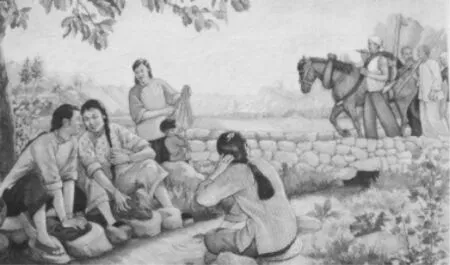

例3.(2017·全国卷Ⅲ·31)图1为1954 年某画家创作的《婆媳上冬学》,这一作品 ( )

A.继承了传统文人画的特点

B.受同期西方流行画派影响

C.体现了现实主义绘画风格

D.注重表现作者的艺术想象

图1

在抓“关键词”的思维方式指导下,“1954 年”“婆媳”和“上冬学”等词汇进入学生视野。通过分析,1954 年,我国识字率普遍低下,女性尤为严重。因此,学生会理解为,作者希望通过此画,表达改变普通民众识字率低下的愿望,再结合我国基本扫除青壮劳动力文盲的时间是20 世纪50 年代的史实,学生得出D 选项“表现作者的艺术想象”为正确选项。毫无疑问,学生通过抓“关键词”推理出D 项,属于片面的结论,忽略了当时进行扫盲的基本史实,违背了命题者的初衷和本题考查的意图。又如:

例4.(2019·全国卷Ⅲ·31)图2 是1953 年创作的年画。该作品( )

图2 《数他劳动强》

A.继承了中国传统文人画作的基本风格

B.描绘了农民参与社会主义生产的场景

C.体现了“双百”方针提倡的创作精神

D.倡导了适应国家建设需要的社会新风

时隔两年,在全国卷Ⅲ上出现了内容相似、设问雷同、考查方式如出一辙的试题,都展示了同一时代女性参与学习或劳动的场面。在此题中,“关键词”有“1953 年”“劳动”,图片中的关键信息有“女性”“男性”“农村”,结合时代背景,学生会得出B 项“农民参与社会主义生产的场景”,但这一结论没有真正抓住本题材料的核心要素,偏离了主旨。

【应对策略】构建知识体系,加强学生整体把握材料的能力。

历史高考全国卷的特点之一是不进行单一知识点的考查,而是呈现一个完整的知识体系,或将试题置于完整的知识体系下进行考查,每道试题都与宏大的知识体系产生思维联系。

学生只有在掌握完整知识体系的基础上,才能具备整体把握材料的能力。因此,要提高学生的解题能力,教师需要在二轮复习中帮助学生构建完整的知识体系,加强整体把握材料能力的训练。如2019 全国卷Ⅲ第31 题,材料组成部分有:时间、年画标题、年画内容(女性、男性劳动者的劳动场景)。结合时代背景,可以判断这是“一五”计划建设时期,主题是“劳动”,可得出“国家建设”的结论,年画标题中的“强”字,表达了大家对劳动能力强的劳动者的赞誉和欣赏,属于社会新风尚,此外,年画带有广告宣传作用,符合D 项中的“倡导”一词。该题材料提供的各个信息,构成一个完整的知识体系,缺一不可,只有整体把握,才能选出正确选项。

三、山重水复疑无路——在犹豫徘徊中难以抉择

一般学生在做选择题时,均可轻松排除两个不符合题意的选项,但往往会在剩下的两个选项中犹豫不决,难以正确选择。如果学生忙于抓“关键词”,就会得出错误的选项,在这种情况下,“关键词”不但无法给予学生支持,反而误导学生的解题思路。如:

例5.(2019·全国卷Ⅰ·33)有研究认为,美国独立后不到半个世纪,拉丁美洲经过独立战争,推翻了殖民统治,但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎。“难辞其咎”主要是指殖民者在拉丁美洲 ( )

A.奴役掠夺土著居民

B.建立的殖民统治最早

C.进行了大量的移民

D.移植了本国生产方式

材料中的“关键词”有“拉丁美洲”“发展停滞”和“殖民统治”,结合所学知识分析得出,导致拉丁美洲发展停滞的原因有“残酷的殖民统治”“掠夺当地资源”“奴役土著居民”。B 项的“最早”在材料中无法体现,C 项中的“移民”,一般会促进经济的发展,所以学生能够排除这两项。剩下A 项和D 项,学生会犹豫不决,A 项表述符合史实,D 项教材中根本没有提及,根据材料中的“关键词”,学生更倾向于A 项,排除了原本属于正确选项的D 项。

【应对策略】强化历史解释,培养学生的批判性思维能力。

历史高考全国卷试题,基于教材,却高于教材,因此,做高考真题也是再学习的过程,而再学习能力的培养,建立在学生拥有扎实的历史解释和批判性思维能力的基础之上。因此,二轮复习中,教师必须着力培养学生的历史解释和批判性思维能力。批判性思维决定着历史学习的质量,其基本途径是:根据史料,对问题进行分析、推理、判断与质疑,得出反映客观事物的本质和规律的结论。历史解释承载着与过去对话的功能,在对话中认识过去、关注现实、理解现在,进而得出客观合理的解释,凸显历史的育人功能。历史解释与批判性思维相得益彰,均有助于教师对学生应考能力的培养。如2019 全国卷Ⅰ第33 题,拉丁美洲独立至今,仍然落后于美国,这既是历史又是现实的问题,解释这一现象需要运用批判性思维。学生根据材料情境,运用所学知识,对四个选项逐一进行分析、推理、判断、质疑,可以得出“奴役掠夺土著居民”和“进行了大量的移民”属于拉美和美国独立前共同的情况,通过“拉美国家主要是西班牙的殖民地”可以得出“移植了本国生产方式”的正确选项。

综上所述,在历史备考过程中,教师不能仅依靠抓“关键词”的线性思维来培养学生解答历史选择题的能力。一线教师要改变陈旧的教学观念,以核心素养为指导,紧跟高考改革步伐,研究高考历史试题,概括、归纳符合历史学科特征的解题思维方法,为学生的历史高考复习提供推力。