多层螺旋CT对急性心肌梗死患者介入治疗后早期的临床价值

2020-11-14丁玉瑛张春芝王哲颖

丁玉瑛,张春芝,王哲颖,何 晖

(松原吉林油田医院,吉林 松原 138000)

本研究主体为73例AMI行介入治疗患者,旨在探究MSCT对AMI患者介入治疗后早期的临床价值[1]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究主体为2016年6月~2019年6月来院治疗的73例AMI行介入治疗患者。其中,男40例,女33例;年龄40~75岁,平均(50.24±0.15)岁。所有患者均伴有ST段抬高表现,需进行介入治疗。

1.2 方法

所有患者均给予经皮冠脉介入治疗,扫描前,患者心率应低于70次/min。若心率不符合以上标准,则口服25~50 mg的美托洛尔,并通过心电门控法进行MSCT(64层)检查。参数为:电流设定800 mA,层厚设定0.8 mm,球管电压设定80 kV,步进设定1.0 mm。

1.3 观察指标

观察MSCT双期扫描结果,即对比ED区域、RD区域、LE区域和健康心肌组织的CT值;对比各区域的增强特征。

1.3 统计学方法

2 结 果

2.1 对比MSCT的增强特征

MSCT扫描后,ED检出率为95.89%(70/73)。ED区域的CT值为(44.24±0.15)HU,远处健康心肌的CT值为(102.35±0.72)HU(t=675.078,P=0.000);LE区域的CT值为(105.24±10.62)HU,远处健康心肌的CT值为(75.64±10.33)HU(t=17.070,P=0.000);RD区域的CT值为(37.95±4.25)HU,远处健康心肌的CT值为(75.35±6.75)HU(t=40.061,P=0.000)。

2.2 对比各区域的增强特征

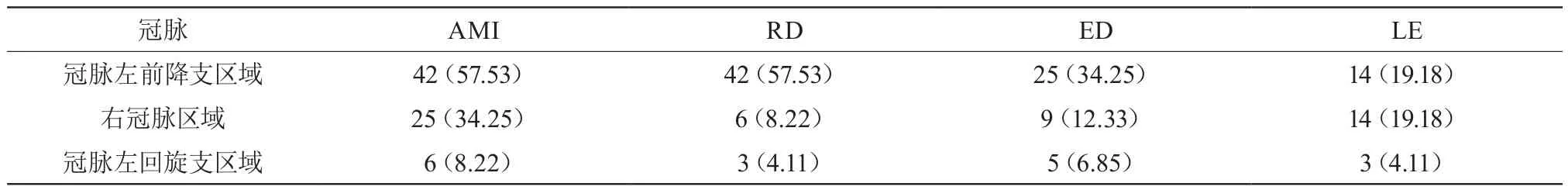

RD多位于冠脉左前降支区域,LE多位于冠脉左前降支和右冠脉区域,ED多位于冠脉左前降支区域,与同组其他区域对比差异显著,差异有统计学意义(P<0.05),如表1。

表1 对比各区域的增强特征[n(%)]

3 讨 论

AMI患者起病急,疾病进展快,需要立即实施抢救治疗。介入治疗是其常规疗法,可通过再灌注治疗恢复梗死部位的供血功能,消除临床症状[2-3]。介入治疗能够将闭塞血管打通,但其可能导致远期心脏疾病,如心力衰竭。为此,临床通过MSCT技术进行诊断,目的是判断梗死范围,评价心肌灌注效果。其检查原理为:不同时期的梗死对比剂可获取差异性扫描图像,体现出明显的增强特点。在早期扫描相的诊断操作期间,对比剂会经由微血管床直接进入心肌细胞。若患者出现AMI症状,则心外膜伴有大出血表现,导致微血管闭塞,阻塞心肌组织微循环,造成灌注不足等病理表现,图像特征为灌注缺损[4-6]。即通过图像增强特征的对比,能够检出ED。表现,结果中,MSCT扫描后,ED检出率为95.89%,对比各区域的增强特征,与远处心肌组织的CT值均有差异,差异有统计学意义(P<0.05)。可见,增强点的位置特征为:RD位于心内膜下区域和单纯心内膜下区域,LE位于心内膜下(孤立性)区域。总之,为AMI介入治疗后患者行早期MSCT检查可评价治疗效果,确定再灌注后梗死情况,且具有高敏感性,无创性等优势,具有较高的诊断价值。