医用油茶籽油的脱酸脱色新工艺研究

2020-11-13韩晓丹胡居吾彭高亮胡俊兴

韩晓丹,胡居吾,彭高亮,胡俊兴

(1.江西省科学院 应用化学研究所,南昌330096; 2.江西应用科技学院,南昌 330096;3.江西恩泉油脂有限公司,江西 上饶334000)

油茶籽油是一种天然的植物油,其中饱和脂肪酸含量约10%,单不饱脂肪酸含量约80%,多不饱和脂肪酸含量约10%,脂肪酸组成与橄榄油相似,有“东方橄榄油”的美称。油茶籽油属于不干性油,精制油茶籽油性质稳定,不易氧化,此外油茶籽油具有预防心血管硬化、降低胆固醇和空腹血糖、抑制甘油三酯的升高、清热抗炎、抗菌、抗紫外线等作用,因此油茶籽油已被联合国粮农组织列为重点推广的健康型高级食用植物油[1]。

近年来,经特殊工艺精制后的油茶籽油可以通过静脉输注的方式进入不能经口进食和超高代谢的危重病人体内,以满足病人自身能源和必需脂肪酸的需要;在医药上注射用油茶籽油可作为某些药物的载体,把不溶于水的药物制成油溶性注射剂,以药物溶媒的方式,改善药物在机体中的吸收,从而使药物充分发挥作用[2]。与一般的食用油脂相比,医用油茶籽油对油脂色泽、酸价及杂质的要求较高,不达标时可能会引发机体热原反应,严重威胁到患者的生命安全。所以,医用油茶籽油精炼工艺中脱酸、脱色等工序必不可少,需要采取较高的技术措施,严格控制工艺参数,从而保证产品的质量达到注射用油的标准[3]。

目前,油茶籽毛油一般采用碱炼脱酸和活性炭/白土吸附脱色。然而,碱炼脱酸形成的皂脚会夹带中性油,导致中性油损失,而且该方法很难保证碱液量的准确控制,且工业废水排放量大[4]。以活性白土作为脱色剂时,脱色油易残留土腥味[5];选择活性炭作为脱色剂时,活性炭能够吸附高分子物质,可除去色素、臭味的前体物质,脱色后无异味[6],但活性炭脱色时往往需要在一定的脱色温度和操作压力(真空)条件下完成,若操作温度和压力不适宜,易使油脂氧化和产生新的色素而造成油脂回色。此外,活性炭的机械强度较弱,易碎、回收难,影响了油脂脱色后的过滤操作。因此,吸附剂的种类和质量对油茶籽油的脱酸脱色效果都有重要的影响。为了进一步改善多孔碳材料在吸附方面的应用,通常将杂原子或含杂原子的基团掺杂到多孔碳材料的表面或结构中,使多孔碳材料性能得以改进。研究表明氮是掺杂碳材料的理想元素[7],氮的掺杂不仅在材料表面可以形成不同种类的含氮官能团,使碳材料表面的碱性大大增强,而且可以极大地调节多孔碳材料的表面积、孔道结构,增加其机械稳定性等[8]。

针对目前油茶籽油脱酸脱色环节中面临的问题以及从清洁生产的目标出发,本文利用大孔吸附树脂初步脱除胶质、水溶性色素以及部分疏水性色素,进而采用自制氮掺杂茶壳活性炭对其进行二次吸附。重点研究了氮源种类、氮源浓度、活化温度与活化时间对自制氮掺杂茶壳活性炭的表面特性和油茶籽油脱酸脱色效果的影响,优化了氮掺杂茶壳活性炭的制备条件。通过大孔吸附树脂与自制氮掺杂茶壳活性炭联合使用的双重吸附工艺,实现常温常压下快速有效脱除油茶籽油中的色素,油茶籽油氧化过程中产生的醛、酮类杂质以及降低酸价,有效改善油茶籽油的色泽,提高其氧化稳定性,使其满足医用注射用油茶籽油的品质要求。

1 材料与方法

1.1 实验材料

油茶籽,由江西恩泉油脂有限公司提供,采用亚临界萃取工艺得到油茶籽油[9]。无水乙醇、氢氧化钠、正己烷、无水硫酸钠、磷酸(质量分数60%)均为分析纯;吡咯、咪唑、三氮唑,购于麦克林试剂;XDA-7强极性大孔树脂,上海源叶生物科技有限公司; 商用活性炭,西陇化工股份有限公司。

CBE-5L型亚临界流体萃取实验室成套装置,河南省亚临界生物技术有限公司;Agilent GC7890B/MS5977A气相色谱-质谱联用仪;AL204/79-102电子天平;HY-8(A)振荡器;SF-TDL-5A离心机,上海菲恰尔分析仪器有限公司;F-1000 粉碎机,新昌县德科机械有限公司;BELSORP-max型气体吸附仪,BEL Japan, INC.公司;Elementar Vario EL Ⅲ元素分析仪,杰西科技有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 氮掺杂茶壳活性炭的制备

茶壳活性炭的制备[10]:将油茶果壳粉碎至60目,取一定量的油茶果壳颗粒,按磷酸与油茶果壳质量比1∶1进行浸渍,常温下搅拌30 min后, 混合物料在100℃的干燥箱中干燥2 h,再在氮气保护下以10℃/min的速率升温至500℃,保持60 min。活化结束后,样品再经10%氢氧化钠和蒸馏水洗涤,烘干,得到茶壳活性炭。

氮掺杂茶壳活性炭的制备:取1 g茶壳活性炭,加入3 mL体积分数60%的乙醇溶解的含氮杂环(吡咯,咪唑,三氮唑)溶液中,常温下搅拌2 h后,过滤、超纯水洗涤,120℃烘干2 h,在氮气保护下以10℃/min 升至一定温度活化一定时间,得到氮掺杂茶壳活性炭。

1.2.2 氮掺杂茶壳活性炭表面特性的测定

采用BELSORP-max型气体吸附仪,液氮温度(77 K)下进行N2吸附-脱附测试,测试压力范围p/p0为10-7~1。

通过BET法计算样品比表面积,以相对压力0.99时样品的N2吸附量计算总孔容,分别采用HK法和BJH法分析氮掺杂活性炭微孔和中孔孔容。

采用Elementar Vario EL Ⅲ 元素分析仪测定样品中氮元素含量,测量范围为氮0.03~2 mg,检测器为TCD。

1.2.3 油茶籽油的脱酸脱色工艺

1.2.3.1 大孔树脂吸附(一次吸附)

采用XDA-7强极性大孔树脂,大孔树脂的用量为油茶籽油质量的10%,常温常压下加入油茶籽油后静态吸附60 min,抽滤分离,第一次吸附除去胶质、水溶性色素及部分疏水性色素。

1.2.3.2 氮掺杂茶壳活性炭吸附(二次吸附)

把第一次吸附得到的黄色油茶籽油倒入自制的氮掺杂茶壳活性炭中,氮掺杂茶壳活性炭的用量为油茶籽油质量的1%~2%,常温常压下以100 r/min 的速率进行搅拌,30 min后以5 000 r/min的速率离心分离得到无色透明的注射用油茶籽油。

1.2.4 油茶籽油理化指标和脂肪酸组成的测定

按GB/T 5530—2005测定酸价,按GB/T 5538—2005测定过氧化值,按GB/T 22460—2008测定色泽,气味测定参考 GB/T 5525—2008,脂肪酸组成和含量用GC-MS分析测定[11]。

2 结果与讨论

2.1 氮掺杂茶壳活性炭制备条件优化

2.1.1 氮源种类对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

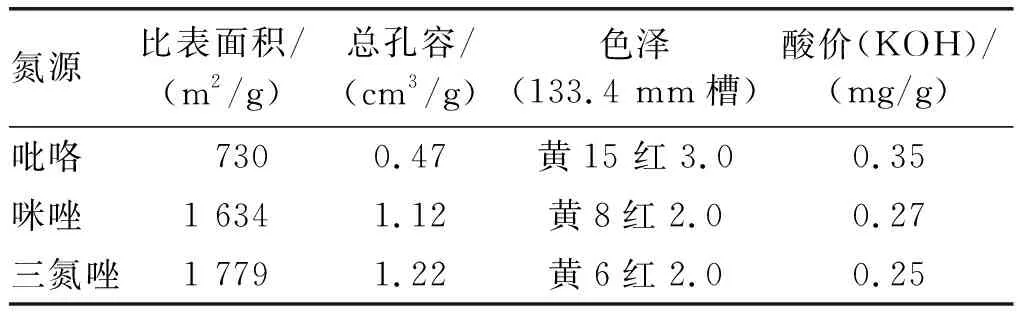

按照1.2.1方法,分别将茶壳活性炭加入0.02 mol/L的吡咯、咪唑、三氮唑溶液中浸渍,过滤、洗涤、烘干后在750℃下活化60 min制备氮掺杂茶壳活性炭, 然后进行油茶籽油的脱酸脱色实验,考察氮源种类对氮掺杂茶壳活性炭的比表面积、总孔容以及对油茶籽油色泽、酸价的影响,结果如表1所示。

表1 氮源种类对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

由表1可知,随着五元氮杂环中氮元素含量的逐渐提高,氮掺杂茶壳活性炭的比表面积和总孔容增大,吸附剂对油茶籽油的脱酸脱色能力也逐渐增强,呈现的效果为三氮唑>咪唑>吡咯,这与经由元素分析得出的氮掺杂量呈正相关,三氮唑、咪唑和吡咯制备的氮掺杂茶壳活性炭氮掺杂量分别为4.2%、3.2%、1.1%。然而再进一步利用GC-MS对脱酸脱色油茶籽油进行脂肪酸组成和含量检测时发现,当用三氮唑掺杂的活性炭作吸附剂时,油茶籽油中油酸的含量减少较明显,这可能是由于随着氮含量的增大,活性炭样品表面的活性位点也随之增多,不仅吸附了游离脂肪酸等杂质,对油酸的吸附能力也有所增强引起的。因此,咪唑为最佳氮源。

2.1.2 氮源浓度对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

按照1.2.1方法,将氮源固定为咪唑, 将茶壳活性炭加入3 mL不同浓度的咪唑溶液中浸渍,过滤、洗涤、烘干后在750℃下活化60 min制备氮掺杂茶壳活性炭, 然后进行油茶籽油的脱酸脱色实验,考察氮源浓度对氮掺杂茶壳活性炭的比表面积、总孔容以及对油茶籽油色泽、酸价的影响,结果如表2所示。

表2 氮源浓度对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

由表2可知,样品的比表面积和总孔容与咪唑浓度在一定范围内呈正比,直接影响着吸附材料的脱酸脱色效果。当咪唑浓度从0.01 mol/L升高到0.03 mol/L时,制得的氮掺杂茶壳活性炭的比表面积和总孔容逐渐增大,此时的样品结构中微孔、中孔和大孔同时并存,尤其微孔的存在对油茶籽油的脱酸脱色具有积极的影响。但当咪唑浓度升高到0.04 mol/L时,制备的氮掺杂茶壳活性炭样品的脱酸脱色能力明显下降,这主要是由于经较高浓度的咪唑浸渍处理后, 茶壳活性炭孔壁发生了坍塌, 堵塞了孔道, 微孔减少甚至消失, 比表面积下降造成的。

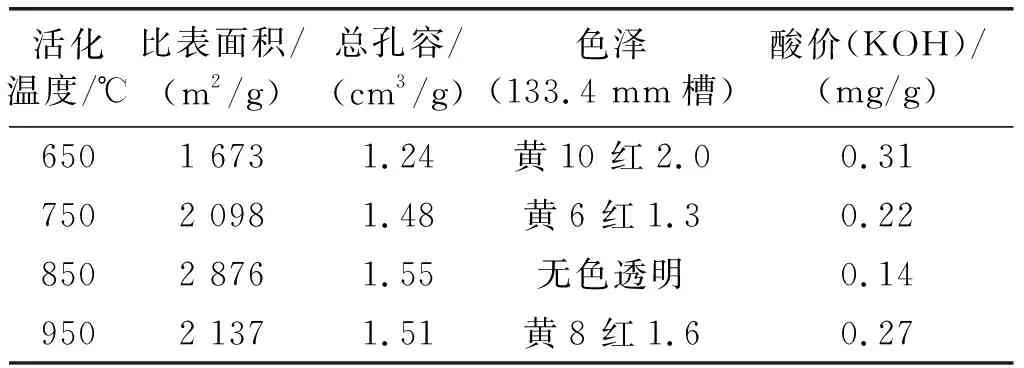

2.1.3 活化温度对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

按照1.2.1方法,固定咪唑浓度为0.03 mol/L,活化时间60 min, 考察活化温度对氮掺杂茶壳活性炭的比表面积、总孔容以及对油茶籽油色泽、酸价的影响,结果如表3所示。

由表3可知,当活化温度由650℃升高至850℃时,氮掺杂活性炭样品的比表面积和总孔容与脱酸脱色效果均呈现出相似的变化规律, 随着样品比表面积和总孔容的增加, 其脱酸脱色量也有所增加。这表明样品的比表面积和总孔容大小可以直接反映样品脱酸脱色能力的大小, 比表面积和孔容是样品吸附性能的重要影响参数。然而当活化温度继续升高至950℃时,样品的比表面积和总孔容降低,油茶籽油的色泽和酸价出现回升现象。从氮掺杂茶壳活性炭的结构分析:温度过高时,易导致样品的孔壁坍塌, 孔径收缩,比表面积减小,进而导致吸附剂的吸附性能减弱。此外温度过高时,部分炭体也会因氧化烧失,从而导致氮掺杂茶壳活性炭得率下降。综合考虑碳材料得率及其脱酸脱色性能受活化温度的影响规律, 本实验中活化温度选择在850℃左右为宜。

表3 活化温度对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

2.1.4 活化时间对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

按照1.2.1方法,将咪唑浓度固定为0.03 mol/L,活化温度控制在850℃, 考察活化时间对氮掺杂茶壳活性炭的比表面积、总孔容以及对油茶籽油色泽、酸价的影响,结果见表4。

表4 活化时间对活性炭表面特性及油茶籽油脱酸脱色效果的影响

由表4可知,适当的活化时间是保证氮掺杂茶壳活性炭吸附性能的一个重要条件。活化时间为30 min时,活化不充分,无法形成发达的孔隙结构,从而得不到高的比表面积,直接影响其脱酸脱色效果。然而当活化时间延长至90 min时,比表面积和总孔容下降。碳材料中的微孔在生成的过程中,也在进行扩孔,活化时间过长,会造成微孔过度烧结或部分微孔扩大成中孔或大孔,使比表面积有所下降,这也是氮掺杂活性炭材料脱酸脱色能力下降的原因。

由上述实验结果可知,在不影响油茶籽油主要成分的前提下,氮掺杂茶壳活性炭制备的最佳条件为茶壳活性炭为碳源,咪唑为氮源,咪唑浓度0.03 mol/L,活化温度850℃,活化时间60 min。在最佳条件下,氮掺杂活性炭比表面积达到2 876 m2/g,总孔容为1.55 cm3/g,其中微孔孔容0.65 cm3/g,中孔孔容0.55 cm3/g,大孔孔容0.35 cm3/g。

2.2 氮掺杂茶壳活性炭的结构分析

氮掺杂茶壳活性炭的N2吸脱附等温线见图1。

图1 氮掺杂茶壳活性炭的N2吸脱附等温线

从图1可以看出,样品在p/p0极低时(初始阶段)发生了微孔填充,吸附量急剧上升。当相对压力增大时, 介孔壁上开始发生多层吸附, 吸附量随相对压力的增大呈现出不断上升的趋势,在更高的p/p0时孔道中发生凝聚伴随着回滞环。这种多孔材料表现出Ⅳ类吸附等温线,同时反映出样品中兼有一定量的微孔、中孔和大孔。较多微孔存在时,微孔内强吸附势能够加速油茶籽油中色素体的快速去除,中孔、大孔的存在也有利于多环芳烃、磷脂和氧化物等相对分子质量较大的有机物质的吸附。

2.3 自制氮掺杂茶壳活性炭与商用活性炭的吸附效果评价

分别取0.1 g颗粒状商用活性炭与上述最优条件下制备的氮掺杂茶壳活性炭,放入经大孔树脂初步处理过的10 g油茶籽油中进行脱酸脱色实验。以颗粒状商用活性炭作为吸附剂时,边搅拌边升温至85℃,真空控制在0.090 MPa,保持恒温、恒压,搅拌30 min后,过滤出油脂;以自制氮掺杂茶壳活性炭作为吸附剂时,常温常压下以100 r/min 的速率进行搅拌,30 min后以5 000 r/min的速率离心分离得到油茶籽油。氮掺杂茶壳活性炭和商用活性炭吸附脱酸脱色前后的油茶籽油见图2。

图2 氮掺杂茶壳活性炭和商用活性炭吸附脱酸脱色前后的油茶籽油

从图2可以看出,大孔树脂/氮掺杂茶壳活性炭联合吸附脱酸脱色的油茶籽油无色、澄清透明。将样品送至嘉兴中科检测技术服务有限公司进行检测。油茶籽油脱酸脱色前后理化指标见表5。

表5 油茶籽油脱酸脱色前后理化指标

由表5可知,采用自制氮掺杂茶壳活性炭双重吸附脱酸脱色后,油茶籽油不仅色泽达到了无色透明,而且具有了更低酸价、过氧化值和不溶性杂质,达到了医用注射用油茶籽油的质量指标。在后续的贮藏环节,采用较为适宜的油茶籽油贮藏方法(玻璃瓶包装避光冷藏),油脂的氧化酸败会受到抑制,过氧化值和酸价略微地升高也能使其达到医用注射级范围之内,并不会对人体健康产生损害。

3 结 论

(1)氮掺杂茶壳活性炭的最佳制备条件为以廉价的茶壳活性炭为碳源,咪唑为氮源,咪唑浓度0.03 mol/L,活化温度850℃,活化时间60 min。在最佳条件下,氮掺杂茶壳活性炭比表面积达到2 876 m2/g,总孔容为1.55 cm3/g,其中微孔孔容0.65 cm3/g,中孔孔容0.55 cm3/g,大孔孔容0.35 cm3/g。

(2)采用大孔树脂/氮掺杂茶壳活性炭对油茶籽油进行双重吸附,增加了油脂的稳定性,能使油茶籽油达到无色透明状,酸价(KOH)降到0.14 mg/g,过氧化值为0.50 mmol/kg,符合医用注射用油茶籽油的要求。

(3)以大孔树脂与氮掺杂茶壳活性炭联合使用的双重吸附工艺使脱酸脱色同时进行,简化了工艺流程,避免使用碱液,操作条件温和,在常温常压下即可完成脱酸脱色工艺。该方法简单易操作,但也存在一定的局限性,现阶段处理的样品量还比较少,没有进行到扩大化阶段,还需后续的放大实验进行进一步研究探索。