“宁信而不顺”

——浅论翻译家鲁迅

2020-11-13谢晓云

谢晓云

(上海视觉艺术学院,上海201230)

一、被忽略的翻译家

图1 鲁迅

图2 《斯巴达之魂》

作为近代著名的思想家、文学家、革命家,鲁迅的文字可谓汗牛充栋。然而不为世人所熟知的是,鲁迅(图1)还是一个翻译家。他翻译的范围极为广泛,包含中国古文、英文、日文、德文等不同文字,哲学、小说、诗歌、童话、自然科学、美术等诸多类别。《鲁迅全集》(1938年版)共计20 卷,前10 卷囊括了鲁迅历年来的文学创作、学术专著和古籍辑校,后10 卷则全是鲁迅的译作。在30年的创作历程中,鲁迅总共翻译了15 个国家114 位作者的作品,共计300 多万字。在三十余年的翻译过程中,鲁迅形成了独特的见解,提出了自己的翻译理论,与同时代的翻译家如梁实秋、瞿秋白等人进行了多次学术辩论。在鲁迅的心目当中,翻译事业完全可以与创作事业分庭抗礼,甚至占据了更加重要的位置。然而,与鲁迅为中国文学艺术事业做出的贡献极不相称的是,学术界极少提起鲁迅的译本,引用他译本的场合也寥寥无几,对于鲁迅来说这是非常不公平的,也是鲁迅学术研究者的一个盲点。有意无意地疏忽鲁迅翻译家的身份,既有政治上的因素,也有翻译界的因素,这些偏见不利于研究者厘清鲁迅的思想体系与脉络,也不利于理解鲁迅“斗士”形象的由来。

理解鲁迅,必须结合历史背景,将鲁迅放到当时的语境中来理解,从他对民族、文化、思想、哲学、艺术等总体概念的看法来观测其清醒的认知。从翻译家的角度来观察鲁迅,无疑与以往将鲁迅作为文学家来分析他作品的文学性、思想性等迥异,也许这样能更深地触及到鲁迅的灵魂深处。分析鲁迅的小说、杂文等文体只是一种方式,只有通过阅读他的评论、古籍辑校,还有他的翻译作品,才能全面地、真正地理解鲁迅所处的环境、思想氛围,以及中西方文化对他造成的影响。

二、翻译观的形成

鲁迅在留学日本期间,不可避免地接触了大量的外国作品,科幻、人文、自然、艺术等等对鲁迅来说都是新鲜事物,让鲁迅深深为之倾倒、着迷。海量知识的灌输,对于鲁迅来说几乎是“醍醐灌顶”,是颠覆性的。一扇窗户在他面前打开了,抬头便能望见浩瀚的星空。鲁迅学医以祈悬壶济世的愿望不知不觉发生了改变。“幻灯片”事件发生以后,他决意弃医从文,将国外新鲜、有益的事物介绍到国内,试图从思想、意识形态、自然科学等方面向普通民众普及科学知识,为中国开一剂治世的良方。

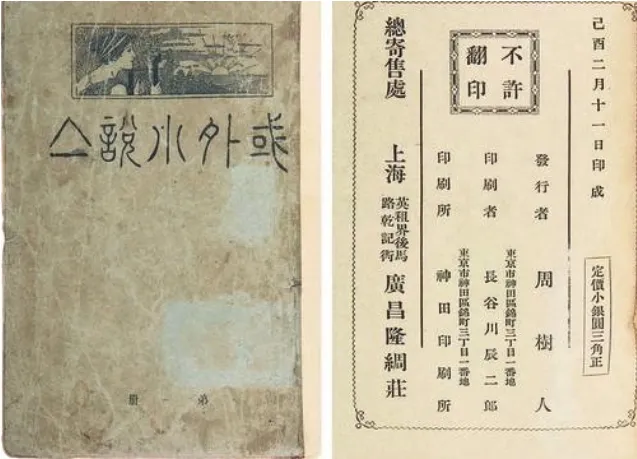

1903年,鲁迅尝试着翻译了《斯巴达之魂》(图2)。他选择了文言文作为译本的文字载体,读起来语气铿锵,宛如古代传奇。随后,鲁迅读到了法国作家雨果的小说《哀尘》(《随见录》中的一篇)而为之倾倒。他依旧使用文言文翻译了这篇文章。这次尝试增强了鲁迅的信心。在读到法国作家儒勒·凡尔纳的科幻小说《月界旅行》和《地球旅行》(图3)之后,鲁迅即刻信心十足地着手翻译了。在《月界旅行·辨言》中鲁迅写道:“默揣世界将来之进步,独抒奇想,托之说部。经以科学,纬以人情。”[1]

图3 《月界旅行》和《地球旅行》

在这几篇译作中,鲁迅使用的是风靡一时的林氏“意译”法,他后来对这一阶段的译作进行了自我批判:“说是译,其实乃是改作。”[2]“意译”或者说“改作”,实则是根据当时的风气习俗与读者口味对原文进行大幅度的改写,相对来说标准宽松。译者不必过份受限于原文文本,翻译难度降低不说,还能受到读者的捧场与欢呼,不失为一条翻译的捷径。

林纾其实并不懂外文,他的翻译乃是与口头翻译合作,一人由外文口译成中文,再由听者林纾随手写成文字,“耳受手追,声已笔止。”[3]林氏的古文功底与娴熟优美的写作技巧使得他翻译的不少的国外小说,深受读者欢迎。

随着鲁迅翻译技艺的日渐成熟,他对要求宽松的“意译”产生了怀疑。认为自己的译本不能算是纯粹的翻译,至少包含“翻译兼创作”的成份,属于“再创作”。这对于原作者来说是极不负责任的,对读者也容易产生误导。对此,鲁迅进行了深刻反思,在此后的选集中,他再也不肯将以前的译作收录进去。1909年,鲁迅与周作人合作翻译了《域外小说集》(图4),在序言里鲁迅写道:“我们在日本留学时候,有一种茫漠的希望,以为文艺是可以转移性情、改造社会的。因为这意见,便自然而然的想到介绍外国新文学这件事……”[4]在这本书里,周氏兄弟不再采用“意译”法,相反,采用了大量的“直译”技法。但是这本书当时并没有引起注意,销售很不理想,只卖出了20 本。但正是这本书,使鲁迅走出了“直译”的第一步,时人见所未见的语法与陌生的词法,对将“信达雅”之说奉为圭臬的翻译界来说,几乎是挑衅性的,掀起了轩然大波,引起了极大的争论。梁实秋特地撰文,指责鲁迅的译法为“硬译”“死译”。鲁迅则写了《“硬译”与“文学的阶级性”》加以还击。胡适在《五十年来之中国文学》中指出,“用古文译小说,固然也可以做到‘信、达、雅’——如周氏兄弟之说,——但所得终不偿所失,究竟免不了最后的失败……”[5]钱基博也批评鲁迅的译文是“欧化的国语文,字句格磔”“少生吞活剥”。[6]而反对这种译法的所有人,包括梁实秋本人,也承认鲁迅精通汉语、日语、德语,可以说是造诣极高,完全不可能存在读不通、读不懂的可能性。之所以鲁迅将“直译”法用到“硬译”“死译”的程度,那是他认为中国的文言文存在极大的问题。他说: “中国的文或话, 法子实在太不精密了, 作文的秘诀, 是在避去熟字,删掉虚字, 就是好文章, 讲话的时候, 也时时要辞不达意……”[7]

图4 《域外小说集》

三、翻译与创作不可分割

在学习外国语言的时候,鲁迅才知道,文言文在使用方面上存在着重大的缺陷,即模糊,不够精细,而且在学习、使用方面都有很大的难处,与口头语之间存在重大的隔阂。对此,当时的左翼先锋提出了“白话文”的说法。白话文,对于中华文化是一场彻头彻尾的革命,是要把“口头上说出来的”东西变成书面文字,解决“文艺大众化”的问题。鲁迅开始在翻译的过程中加上外国词汇和句式,为此,他不惜逐字逐句地翻译。当然,这是一件相当困难的事情,他甚至不顾语法,把单词译成汉语语句。这样做的后果是,他的译文生硬、别扭、难懂,尤其是英式长句,往往十分拗口。

在学术界的一片争论中,白话文运动依然在轰轰烈烈地开展。鲁迅与左翼联盟的李大钊、陈独秀、胡适、梁实秋等人一起,对中文进行改良,形成了适合普通人阅读的现代语文。

即便鲁迅的观点与当时的学者有很大的不同,这也并不影响白话文运动在表现新思想、批判旧观念的进程中发挥的巨大威力。白话文运动不但形成了现代汉语的文法及规则,还使得白话文在中国社会取得了合理合法的地位。在翻译过程中,鲁迅也吸收了外国文化的营养,形成了自己独特的风格。

图5 《死魂灵》

图6 北京大学校徽

1922年,鲁迅与周作人、周建人合译了《现代小说译丛》。从现在看起来,鲁迅的观念是十分超前的。他的译文风格渐渐稳定、成熟,“词致朴讷”。这在今天看来,更加难能可贵。与此同时,鲁迅出版了小说集《呐喊》,收录了1918年至1922年所作的十四篇短篇小说,包括《狂人日记》《孔乙己》《药》《阿Q 正传》《故乡》等。他在《呐喊·自序》中说道:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”[8]鲁迅的这些作品,不可避免受到外国文学的影响。可以说,正是外国文学,使鲁迅的视野更加深邃开阔,让他形成了独特犀利的风格。

四、鲁迅对现代语言的影响

鲁迅之所以近乎狂热地将大量外国文本推介与引入中国,是当时的历史条件和社会条例所决定的。中国积弱已久,列强环伺,随时都有亡国灭种的危险。若是将中文加以改良,哪怕国之不存,扎根于社会底层的白话文也能将中华文明传承下去。这就好像是一棵大树,其根系深植于地下,使其更加具有生命力。在译介作品的选择上,鲁迅奉行的是“拿来主义”,不论好的差的,先拿来再说,然后再择其优劣。这就是他翻译对象千差万别的原因。但他的翻译态度是极其严谨的,严谨到了不惜损害文本通畅的程度。1936年鲁迅读到俄国作家果戈里的《死魂灵》(图5),立刻产生了将它翻译过来的念头。他只学过半年多的俄语,只能说是略懂,故他选择由德译本转译。鲁迅在给黄源的信里诉苦:“《死魂灵》第四章,今天算是译完了,也到了第一部全部的四分之一,但如果专译这样的东西,大概真是要死的。”[9]翻译这本书耗尽了他的心力,以致于书还没有译完,他便因心力交瘁而去世,只留下一本未译完的《死魂灵》。可惜他的译本过于忠实原著,以致于学术界很少引用他的译本,不能不说是一种遗憾。

五、世界美术史通人

很少有人知道,鲁迅是世界美术史上的一位通人。早在日本留学期间,鲁迅就对西洋美术作品十分关注,与周作人、许寿裳一起筹办介绍外国文学和美术的刊物《新生》。1909年,鲁迅与许寿裳、钱稻孙一起为刚则诞生的北洋政府设计国徽,他们设计的“十二章图”国徽图样出现在了北洋政府的钱币、旗帜和勋章之上。三年后,鲁迅应教育总长蔡元培之邀而北上,主管美术馆、图书馆、博物院等与艺术相关的工作。他甚至还为教育署讲授过《美术概论》,将西洋美术观念灌输给当时的教育界人士。蔡元培就任北大校长后,立刻聘请鲁迅为北大设计校徽,我们今天所看到的北大校徽,就是在鲁迅设计的基础上加以完善的(图6)。

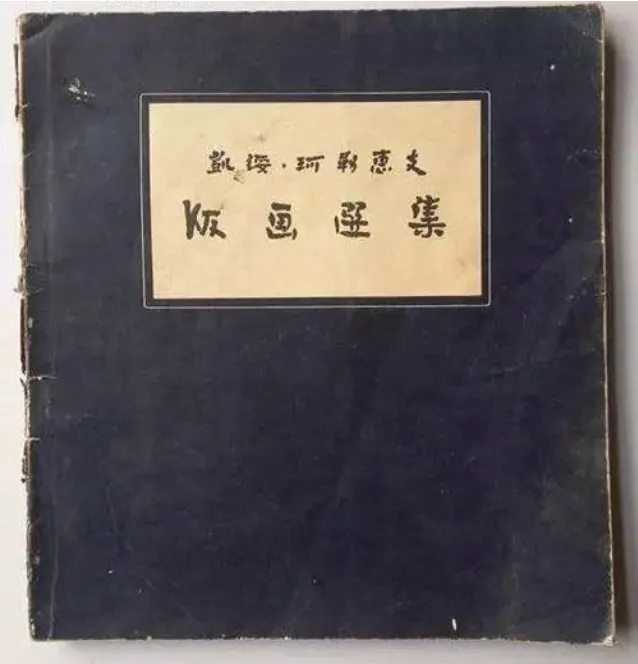

鲁迅认为,中国美术的出路,在于全方位引进西洋美术技法,这不仅仅是美术行为,而是“开民智”的新文化运动中的重要一环。为此,鲁迅搜罗了所有能够找到的西洋美术作品,还托人从国外带回梵高、高更等人的画作,并通读了他所能找到的西洋文艺史。1928年,鲁迅看到了日本人坂垣鹰穗所著的《近代美术史潮论》(图7),大受鼓舞,立即着手主持翻译。

图7 《近代美术史潮论》

鲁迅反对陈独秀认为的“中国美术的出路,只有引进写实主义一途”,他认为:“要启蒙,即必须能懂……应该着眼于一般的大众”。[10]鲁迅固然与康有为、陈独秀等人共同举起了新文化运动的大旗,关注到了美术在启蒙民智中的功用。但与其他人相比,鲁迅更注重美术的实用主义。

与中国传统绘画相比,油画更注重透视法、解剖学及背景。但油画颜料难得,印刷条件有限,传播并不容易。为便于出版印刷,鲁迅选用了与当时的科技水平相当的木刻版画。他组织了多个木刻社团,促进学生交流,提高学生们的版画水准,使版画更容易为世人所接受。

为了让国人能够领略到美术作品的美妙之处,鲁迅多次组织出版本国、外国的版画集。逝世前一年,鲁迅还筹措费用,自费出版《凯绥·珂勒惠支版画选集》(图8)。他在《致<近代美术史潮论>的读者诸君》中写道:“倘只能在中国而偏要留心国外艺术的人,我以为必须看看外国印刷的图画,那么,所领会者,必较拘泥于‘国货’的时候为更多。”[11]

图8 《凯绥·珂勒惠支版画选集》

六、结语

在近百年的时间里,中文的书面语经历了由文言文到白话文的重大转变。期间,左翼联盟做出了重大的贡献,这当中便离不开鲁迅先生的努力。他的翻译观虽经诸多置疑,但是被证明是具有生命力的,历久弥新,在现今的学术界引起愈来愈多的重视。比如他主张译文要保留原有的异域风格,不应该归化到中文的语境。再比如他对外国语言的文法句式采取的“拿来主义”,“一面尽量的输入,一面尽量的消化吸收,可用的传下去了,渣滓就听他剩在过去里。”[12]时代的局限并没有使鲁迅与时人同化。相反,他高高举起“宁信而不顺”的大旗。

他赋予了翻译一个新的任务:加速中国语文的改革,丰富了现代汉语的词汇,创造出了新的句法,使现代汉语更加丰富、精密。也许到了今日,鲁迅再译《死魂灵》,当是“信、达、雅”兼备的了。