“穆天子”类志怪故事与“前丝绸之路”

2020-11-12刘志强

○ 刘志强

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

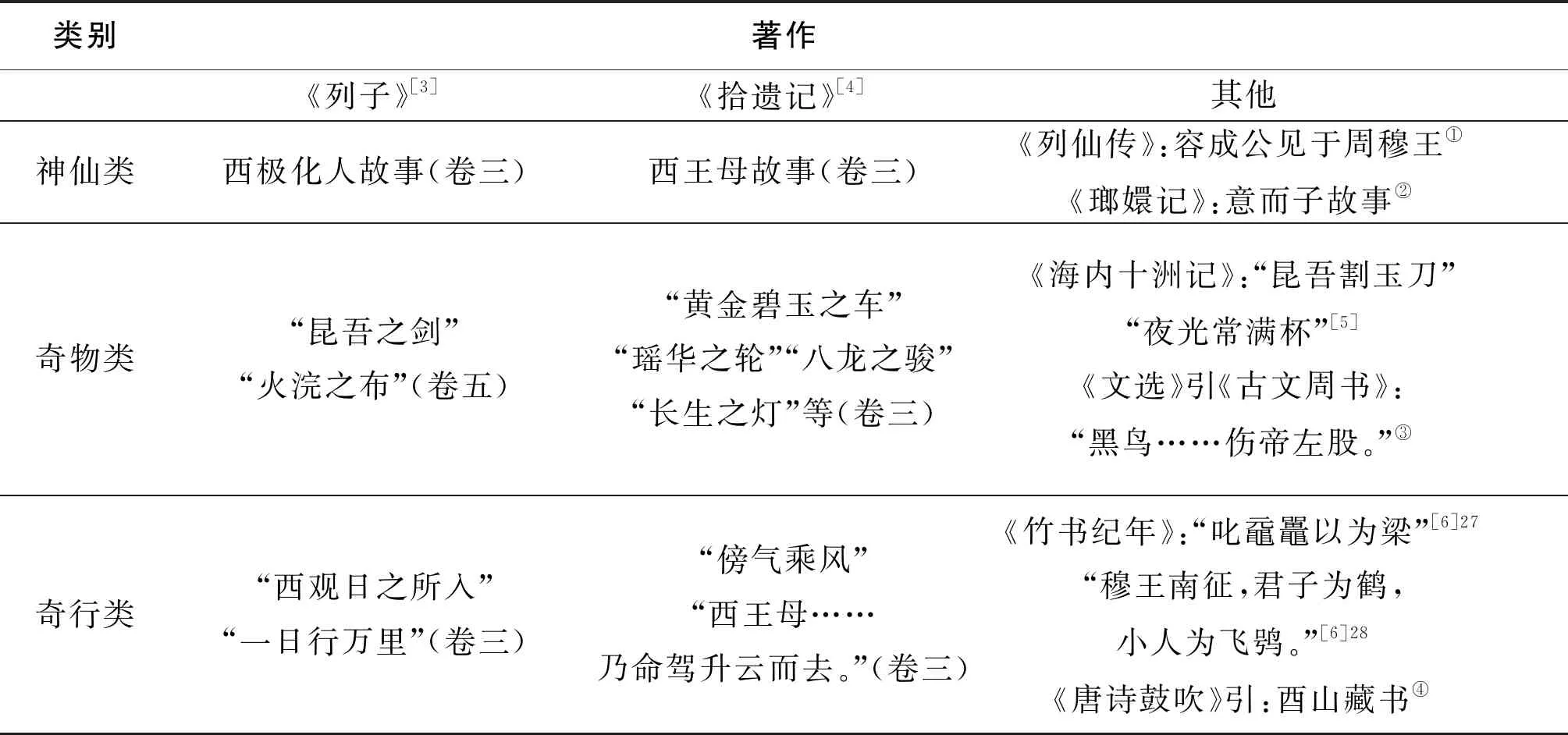

《穆天子传》文字古朴,胡应麟《少室山房笔丛》卷三二认为“其文典则淳古,宛然三代范型,盖周穆史官所记”[1],以信史目之。但其中已经有“志怪”故事出现,如卷五载:“天子遗其灵鼓,乃化为黄蛇。”[2]282其余以“穆天子”为写作对象的志怪故事,尚多保留在《列子》《拾遗记》等书中,略作整理如下表。

“穆天子”类志怪故事出处

此外,出现了反映当时机械水平的“机器人”科幻故事,即《列子》之“偃师”传说:周穆王西征归来,“道有献工人名偃师,穆王荐之”,偃师献上所造之歌舞表演机器人,“巧夫顉其颐,则歌合律;捧其手,则舞应节。千变万化,惟意所适”。而其内部构造则更为精巧,“皆傅会革、木、胶、漆、白、黑、丹、青之所为。王谛料之,内则肝、胆、心、肺、脾、肾、肠、胃,外则筋骨、支节、皮毛、齿发,皆假物也,而无不毕具者。合会复如初见。王试废其心,则口不能言;废其肝,则目不能视;废其肾,则足不能步”。穆王大为喜悦而赞叹之[3]170-172。

早期志怪故事写作中,“穆天子”故事有其自身特色:一是由真实人物及其主要经历衍生而来;二是围绕主要人物“穆天子”进行写作;三是数量较多,内容较丰富;四是异域色彩明显。因此,“穆天子”传说构成早期志怪写作中一组具有丰富文化内涵的故事集。偃师故事中,出现了以机器人为主角的写作,机器人的制作有其机械原理或者科学想象,可以说是开中国科幻小说写作的先河。一直以来,研究者的目光集中在《穆天子传》上,且以《山海经》和此书作为志怪小说的滥觞。笔者则认为,《穆天子传》大抵出自史家之手,记载穆天子巡游的经历,总体上真实可信,是西周发达史官文化的遗珠,后世史家也多视作帝王“起居注”。散见于各书的“穆天子”故事,尽管写作上受《穆天子传》文本、周穆王本人及其经历影响,但大体上属“志怪”故事。以重要历史人物,如汉武帝、唐玄奘等为对象进行志怪、神话等写作,在后世小说成熟期也占有重要地位,因此对“穆天子”故事成因进行观察与分析,未尝不有益于了解志怪、科幻故事发生、发展的历程。

周穆王最与众不同的举动,就是经山西出河套巡游西北,其路线即可命名为“穆天子道”或“前丝绸之路”。《穆天子传》记载,穆王一行在沿路节点地区进行祭祀、结盟以及军事演习等活动。比如详细记载了在具有内亚文化旋转门意义的河套地区与河宗氏部落举行结盟仪式在内的种种外交活动。河套地区由西向东输入内亚文化、技术,由东向西输出丝绸等商品,农牧文化在此交汇,本地也出产优质马匹,地理位置极端重要。因此周穆王需要确保与河宗氏的联盟关系。秦汉以降,河套地区也常是中原王朝与草原部落激烈争夺之地。沿线其他节点地区皆是如此。为了与西北各部落建立良好外交关系应是穆王西行的主要目的。所谓“前丝绸之路”,是张骞打通“西域”之前的中西交流通道的称呼,彩陶·玉石文化、青铜·战车技术等在西汉之前即已由这条通道自西向东输入。穆天子通过“前丝绸之路”自东向西探索更接近各种文化源头的草原游牧部落的经历,是引发中原人们丰富想象的源泉所在。

一、穆天子西行的传奇经历

穆天子本人经历具有强烈的传奇色彩。周穆王即位时,周人定鼎中原已有百年。周人本就崛起于西北,又与戎羌等部落联合打败了商纣,因此与西北草原游牧部落无论军事、文化还是利益上都有密切联系。继而周人凭借军事武力的优势、特殊的政治智慧,逐渐成为诸夏的“共主”。对中原的统治稳固之后,进而经营江汉,意图拓殖南方。穆王时代,南方楚国、徐国等实力强大,开拓殖民遇到了阻碍,穆王之父昭王即死在征伐楚国的战争中。周人的发源地在西北,当其把重心放在中原和南方后,原来的位置由犬戎取代,犬戎占据了中西交通要道上的战略地带。周王朝出于对战略“生命线”的维护,也必然发动对犬戎的战争以及重新经营西北。

穆王是颇有雄心的君王,史称其“世法文、武之远绩”[7],对此做出的对策是先打败犬戎,然后大举西巡,重新巩固与原来克商盟友戎羌等部落的关系。但由于诸戎所在的西方地理上相对于诸夏的独特性,使穆王西巡本身即充满神奇色彩,再加上西巡路线本就是各种文化、技术的传播通道,后人再加以夸张、想象、渲染,就构成了志怪写作的想象力来源。从《穆天子传》可知,西行的神奇色彩主要表现在以下几方面。

(一)沿途与各种大大小小的部族交往,意义相当于当时最高统治者——“天子”——沿交通要道频繁、大规模出访国外君主,且彼此间互相尊重,经常彬彬有礼地互赠礼品,体现了极高的政治文明。西王母可能是西方实力较强部落首领,与穆天子分庭抗礼,赋诗赠答,展现了极具高贵、优雅风度的首领形象。“西王母”在戎狄间的称号可能类似于“天子”在中原的称呼,“天子”是中原的共主,“西王母”极有可能是戎狄的共主。文本中穆王和西王母似乎都很乐意在基于平等的前提下彼此接受,以及至今还在西北地区广泛流传的西王母传说,均能验证这一推测。西王母在后世演变成神仙类的人物,是文人诉诸想象的一个样本,普通人很难接触到“天子”,更难接触到距离遥远且途中充满艰险的异域统治者,之后的“天子”也不再有亲自出访异域的意愿。后世文士更具有下意识的朴素的“贱夷狄”心理,很难想象还有“人”可以与“天子”平起平坐,除非是神仙或奇人异士之类,渐渐神而化之,于是西王母成为拥有不死之药、豹尾虎齿、腾云驾雾的神仙级人物。

(二)《穆天子传》卷一有一段对西行的总结和回顾,其中来回路程,“各行兼数,三万有五千里”[2]237。路途漫长遥远,高山、大河、沙漠接连不断,西王母即感叹穆天子行程之不易,歌曰:“道里悠远,山川间之,将子无死,尚能复来。”[2]161而穆王却自信三年后即可重返,自信的因素当然包括交通工具的升级换代。《穆天子传》为穆王驾车的“八骏”,来源大概是西行节点之一的河套地区的统治部族河宗氏所献之马[8],穆王乘坐八骏之车,加上驾车的是造夫这样的专业人员,轻易可以“驰驱千里”,并非不可思议。

由于中西交通线经常堵塞,良种马输入不易,但作为战略资源,统治者往往不计代价地争夺良马资源地。后世好奇之士同样大多无从涉足优质马匹出产地,于是在河套地区可能属于寻常的“八骏”在想象中却夸张地变成八匹神马。《拾遗记》中,八骏或闪闪发光,或长有翅膀,宛若不食人间烟火。唐太宗等也是“八骏”的粉丝,特意给自己的每匹好马都起一个名字。自宋、齐以后,八骏也成为美术创作的重要对象,柳宗元言:“后之好事者为之图,宋、齐以下传之。观其状甚怪,咸若骞若翔,若龙凤麒麟,若螳螂然。其书尤不经,世多有。”[9]其实都是发挥想象力的产物。

(三)穆天子西行除获“八骏”外,还采集优良花草、农作物种子向中原移植。更让穆王重视的乃是“西膜”玉石资源,穆王队伍在群玉之山开采玉石,一次即“载玉万只”(《穆天子传》卷二)。黑水之阿有采石之山,出产玉器,穆王不惜停留一月,进行采石铸器活动(《穆天子传》卷四)。穆王大量采集玉石,除说明周王朝有制作各种玉器、礼器的现实需要外,也说明“前丝绸之路”在更久以前就曾大量、持续地输入玉石及玉器制作技术。穆王采金的心理动机可能并非一时起意,作为帝王,应深知玉石的真正来源地,或者西行之前即已为采金的目的做了充分准备。从《穆天子传》记述来看,采获各种玉石后,其内心充满了志满意得的快感。这些珍贵资源连同产地同样能够引发文士的无穷想象。故“切玉刀”“火浣布”“长明灯”“夜光杯”等宝物传说,多以穆天子为主人公,应是作者合情合理地精心选择,因为能吸引“天子”不辞劳苦前往求取的,定是中原难得一见的不凡之物。

二、“前丝绸之路”工业文明的投影

“穆天子”传说可以说是人类早期工业文明的投影。如前文所说,通过“前丝绸之路”,中西文明早已有过频繁的交流,其中输入与传播的途径大致是由西向东。妇好墓的发掘,出土了许多来自新疆的和田玉[10]。证明先周时期,已经存在一条自西向东输入玉石的通道。玉石输入过程中,相关工人及加工技术也应同时输入。战车,殷商凭借其威震四夷,“小邦周”依仗其灭掉前主人“大邑商”⑤,周人战车技术之所以比殷商更加先进,应得力于处在中西交通的枢纽位置,从而可以更快速、更完整地接受来自西亚的技术输入⑥。另外,在中原取得辉煌成就的殷周青铜文明,青铜铸造技术种种也很有可能由西亚经“前丝绸之路”传入中原⑦。

早期各种文明由西亚向中原传播的过程,大体不是直接输入,而是根据地理位置的远近,总体遵循由近及远层层递进的差序传播顺序。“丝绸之路”以由东向西输入的主要商品“丝绸”命名,反过来由西向东输入马匹、玉器、青铜等,相应也可称为“天马之路”“玉石之路”“青铜之路”等。穆天子大举西行,意味着要重新打通这条中西交通的要道,只要通道仍掌握在周人手里,最新技术尤其是关乎战略资源的输入就至少不会受到阻碍。

“丝绸之路”的东段,曾经遍布“满天星斗”的文明聚落;最东端,也即中原所在地,是这个宛若缀满明珠传播带上的最后一颗。也就是说,西亚经欧亚大草原依次传播的技术与文明,尾端的中原往往滞后于前端地区。这就使早期东方人,不能不对多有“高科技产品”的神秘域外充满想象。特别是华夷竞争变得激烈之后,华夏-夷狄边界形成,逐渐形成对立、对抗多于融合、交流的格局,使中西本来必不可少的接触变得更加困难,周穆王这样的主动探索与积极引进技术的行为就变得很少见了。但很少见不表示完全没有。当中原衰落,新一轮蛮夷入关,又会带来西方最新技术。比如五胡十六国时期,从中原人角度来看固然是乱世大分裂时代,但从蛮夷的角度来看,却是人才和技术从“丝绸之路”大量涌入中原的时代。

巧合的是,五胡十六国时期也出现一个“科幻”故事写作的高潮,《高僧传·神异》类中保存有以佛图澄为代表的从西域进入中原的僧人们的神通广大故事,这些故事应该是此时西方的医学、工业技术在中原的投影。“佛图澄”类科幻故事和“穆天子”类故事相似,再次验证了“科幻”写作的热潮诞生于中外交流畅通无碍时期的猜想。在后世好奇者眼中,因穆王曾经置身于或者更接近于技术发源地,故赋予其高级技术接触者的角色,而故事发生地,要么是“西极之国”,要么是返还时“未及中国”时的遭遇,进一步指示了与“前丝绸之路”的密切关系。

“偃师故事”中,“机器人”代表对西方机械技术的想象。故事发生在穆王西行返程的路上,“工人”由沿途部落进献,是一款与真人模样无别的舞蹈娱乐型“机器人”。域外人往往给人悍勇、野蛮的印象,如果制造出更加先进的战争攻伐利器,倒也并不奇怪。奇怪的是如此精巧的技术用于娱乐的目的,那么,这背后整体的技术发明以及商业氛围,就不难给人以无限的想象空间。中西交通线上,可能早已失落的文明,却反映在中国早期科幻小说中。而通过对小说的解读,又可以让人换一种眼光重新看待曾经的时代。从这个角度看,“偃师故事”是时代和作者互相赠送给对方的礼物。

三、道家的广告宣传策略

宗教宣传因素应该是“穆天子”故事写作的现实原因。魏晋六朝时,志怪小说写作达到高峰,学术研究者不得不对其做出理论解释。比较能达到一致的理论成果就是《隋书·经籍志》总结的:“(杂传)推其本源,盖亦史官之末事也。”[11]这大体上也是欧阳修以前史家的基本看法。尽管孔子强调“不语怪、力、乱、神”(《论语·述而》),但从流传的孔子各种故事中,其本人就是一位博闻强识、疏通知远的人物。逮至魏晋六朝,在思想较开放、信仰较包容的环境下,一方面“志怪”写作数量迅速增长,一方面不断由郭璞、萧绎等提供理论支持。这种“志怪”理论的阐释导致了一个非常微妙的结果,一方面妨碍了志怪文体的独立性,不能得到现代“文学”意义上的独立地位;但另一方面使志怪写作附骥史书,从另一个角度得到一定的尊重。萧绎在《金楼子》卷五《志怪篇十二》中对志怪的看法是:“夫耳目之外,无有怪者,余以为不然也。……(奇怪而实有者)谅以多矣。”[12]89“穆天子”志怪、科幻故事中的“偃师故事”“西极化人”故事也收录在《金楼子·志怪篇》中[12]90,大概萧绎认为这两个故事在现实中未必不会发生,属于奇怪而实有的真实事件。“志怪”乃“史官之末事”论,对于志怪故事的写作和保存都有很大的影响,故也可以从这个方面解释“穆天子”故事写作和流传的原因。但过于强调“志怪”的记史作用,也使“志怪”产生的其他因素湮没不彰,宗教因素即是其一。

大概犬戎灭亡西周后,华夷边界意识愈加鲜明而强烈;华夏内部,道术分裂,产生百家之言(《庄子·天下》),儒、道其显学也。但“(孔子)以修身齐家治国平天下等实用为教,不欲言鬼神,太古荒唐之说,俱为儒者所不道,故其后不特无所光大,而又有散亡。”[13]。儒家有意放弃的东西,却在道家发扬光大,“志怪”成为道家传播思想的一大工具。《汉书·艺文志》著录道家作品“三十七家,九百九十三篇”[14]1731。著录“舍人事而任鬼神”[14]1735的阴阳家作品“二十一家,三百六十九篇”[14]1734。小说类也有道家方术人士写作的《虞初周说》等内容。其可见之书如《庄》《列》者,多寓言故事,则可大概推知其他道教、阴阳、小说家作品中也应保存大量寓言创作。而道家也并非为“文学”的目的虚构故事、创作寓言,而是借以宣传道家思想。《庄子·寓言》云:“寓言十九,藉外论之。”《注疏》云:“言出于己,俗多不受,故借外耳。”“十言九信者,为假托外人论说之也。”[15]948因此,道家采用寓言式写作而非直接进行思想宣传,有传播策略上的考虑,除更容易使人相信外,还能使人更易产生兴趣。反过来也可以推论,道家写作者选择哪个现实人物作为主角,也一定程度能证明人物的重要性与影响力。

从这个角度看《列子》中的“穆天子”故事写作,似乎颇能给人以启示。《列子》一书是否为庄子以前的道家人物列子所作,其书是全伪书还是部分伪书,目前还是无法定谳的疑案。但《列子》为道家人物创作,用来表达道家思想的意图则大体可以断定。以“穆天子”故事为例,“穆天子”与“化人”同游神仙世界,“自失者三月而复”[3]90,由此决意西游求仙。在作者眼中,“求仙”构成穆天子西游的最大动机,虽然欣赏其“能穷当身之乐”,不过仍然遗憾其“犹百年乃徂”[3]94,因此其写作目的就很明显了,作者是借天子追求神仙之乐来宣传神仙思想。“偃师故事”出自《列子·汤问篇》,虽然也可以作为独立的故事,但其实是与其他故事组成一个整体,通过譬喻宣扬道家主张的只要用心精微至诚,就能到达出神入化、登峰造极的“神明”的境界。

因此,《列子》“穆天子”故事的作者应该是早期道家人物,从创作水平而论,作者还应该具有极高的“文学”素养。“穆天子”故事是道家数量庞大“志怪”故事中的一个组成部分,把“志怪”与道家联系起来讲,似乎可以解释“志怪”故事发达的原因。把“志怪”看成“史官之末事”,是站在儒家角度寻找其存在合法性;但如果站在宗教思想的角度观察“志怪”,道家在著作中写作数量庞大的“志怪”,则既有合理性又有现实性。最后,道家选择通过“前丝绸之路”接触、探索西方文明的周穆王为主角,显然是为迎合当时读者对异域文明颇感兴趣的阅读心理。

四、结 语

有必要说明的是,本文使用的是广泛意义上的“志怪”一词,《庄子·逍遥游》云:“齐谐者,志怪者也。”[15]4庄子引用“鹏”的故事可以视为“志怪”,则自创种种光怪陆离之寓言,也不妨皆视为“志怪”。以此相推,则汉及以前之道教、阴阳、小说家著作中,“志怪”故事数量就已经非常庞大。

回到“穆天子”故事,其既有一定的数量,也有其自身的特点,甚至产生出以“机器人”为主角的中国文学史上最早的科幻小说,其成因颇有探究价值。其写作成因大致有三个方面:一是穆天子本人及真实经历就具有传奇性;二是穆天子”传说可以说是早期工业文明在东方的投影;三是“穆天子”传说适宜融入道家作品以宣传其思想。无论何种成因,又均与“前丝绸之路”密切相关。同时,对“穆天子”故事成因的分析,似乎也能对“志怪”故事理论合理性提供一个解释的角度。

【 注 释 】

①“容成公者,自称黄帝师,见于周穆王。能善补导之事。取精于玄牝,其要,谷神不死,守生养气者也。发白更黑,齿落更生,事与老子同,亦云,老子师也。”见王叔岷(撰):《列仙传校笺》,中华书局,2007年,第14页。

②“周穆王迎意而子居灵卑之宫,访以至道,后欲以为司徒,意而子愀然不悦,奋身化作玄鸟,飞入云中,故后人呼玄鸟为‘意而’。”见《四库全书存目丛书》子部一二〇《瑯嬛记三卷》,齐鲁书社,1995年,第69页。

③“穆王田,有黑鸟若鸠,翩飞而跱于衡,御者毙之以策,马佚,不克止之,踬于乘,伤帝左股。”见[梁]萧统(编)、[唐]李善(注):《文选》,上海古籍出版社,1986年,卷十四注引《古文周书》,第628页。

④“《图经》云:穆天子藏异书于大酉山、小酉山之中。”见[清]钱牧斋(著)、何义门(评注):《唐诗鼓吹评注》,河北大学出版社,2000年,第109页。

⑤《尚书·书序》:“武王戎车三百两,虎贲三百人,与(纣王)受战于牧野。”见[清]阮元(校刻):《十三经注疏》之《尚书正义》,中华书局,1980年,第182页。周人相对于殷商,虽然掌握战车技术的时间稍落后,但是到商周之战,周人战车规模、先进程度上应该超过了殷商。

⑥“一条路线是常常被人们提到的,由西亚经北高加索进入草原地带,由乌拉尔山脉以南进入西西伯利亚平原,再由阿尔泰山脉以北进入外贝加尔地区,然后南下,经蒙古草原至长城一带,最后进入华北平原。……另一条可能的途径是,由两河流域经伊朗、阿富汗、天山山脉南麓进入新疆,再由羌人聚居的甘肃、青海或由内蒙古中西部经晋北、陕北传入中原地区。”见王巍:《商代马车渊源蠡测》,收入李伯谦(编):《商文化论集》,文物出版社,2003年,第402页。

⑦关于青铜技术传播路线的研究,可以参考以下论文:安志敏《试论中国的早期铜器》,《考古》,1993年第12期;《塔里木盆地及其周围的青铜文化遗存》,《考古》,1996年第12期;易华《青铜之路:上古西东文化交流概说》,汤惠生(主编)《东亚古物》A卷,文物出版社,2004年;刘学堂、李文瑛《中国早期青铜文化的起源及其相关问题新探》,《藏学学刊》,第3辑(2007年)。