中医典籍外译的受众跨文化心理质性研究

2020-11-12窦川川余静杜雪琴张学浩范晓燕

窦川川,余静,杜雪琴,张学浩,范晓燕

(1.江西中医药大学人文学院,江西南昌 330000;2.江西中医药大学药学院,江西南昌 330000;3.江西中医药大学经管学院,江西南昌 330000)

1 中医典籍外译现状

1.1 基本现状认知

现在中医典籍走出国门,被越来越多的人所了解,但也有很多问题随之暴露:第一,那些在中医文化上有着深厚造诣的译者无法熟练地运用第二语言来翻译中医典籍,不能在中西医文化中为中医找的一个较好的翻译平衡点,使其外译的作品归化不足,较难被理解; 而有较高翻译功底的译者常常因未能深入的了解中国的中医文化,使得翻译的作品缺少对中医理论或中医术语的准确认知,译作归化有余,异化不足。好的中医典籍译本不仅需要译者对中医有着深刻的理解,也需要译者对中文及第二语言有着强大的功底,通过对中医典籍的词句解释说明,补充理解,调整结构,信息对称等方式使中医典籍能够在跨文化的路上保证信息正确。但我国的中医翻译事业起步较晚,历尽波折,缺乏与时俱进的标准与规范。故不能在中西医文化中找到较好的翻译平衡点,不能较好的传播中医文化。

1.2 以《黄帝内经》李照国版为例分析

《大中华文库》(以下简称:《文库》)系列的《黄帝内经》英译本是由李照国翻译完成的。但其在各大图书馆馆藏数量、同行专家学者的书评情况、《亚马逊》读者调查评论中均不容乐观[1]。

2 外译受众的背景及其接触中医典籍的动机分析

2.1 外译受众的背景分析

以往的文献中较少见于中医典籍外译受众的背景调查,而这恰恰是笔者认为对其进行心理质性研究中较为重要的一部分。中医典籍外译目前还处于前进探索的阶段,我们需要知道什么样的群体会去接触、阅读外译中医典籍,需要对外译受众有一个清晰的认知从而进行分析,形成系统的反馈才能有利于我们更好地传播中医典籍。但笔者的调查中校园内调查占近半数,其外译受众背景调查结果不能作为引用数据。

2.2 外译受众接触中医典籍的动机分析

不同的人最初接触外译中医典籍的动机都不尽相同,而动机不一样就代表着外译受众对中医典籍的需求不一样,而这将会导致外译受众在阅读中医典籍时随着阅读的逐渐深入产生完全不一样的心理感受,从而较大程度上影响外译受众阅读中医典籍的可持续性。从研究所得数据我们可以看出:A. 专业或职业需要占33.33%;B. 兴趣占16.67%;C. 偶然看到占14.58%;D. 其他占35.42%。大部分外译受众都是由于专业或职业需要以及兴趣才接触的中医典籍,这类外译受众由于其接触的必然性与自主性而具有较为强大的自我驱动力从而克服阅读时的困难障碍[2]。

3 跨文化心理的质性研究

3.1 跨语言文化

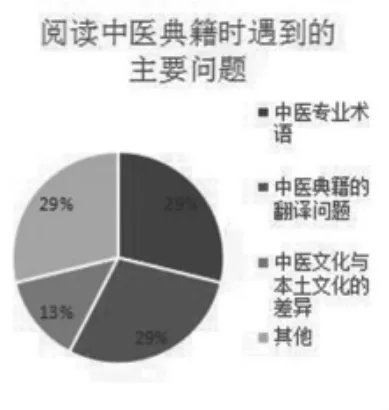

我国中医发展至今,已经有了几千年的历史,几千年的文化特色已经深深地烙印在了中医的语言系统中。中医语言具有深厚的中医药文化底蕴,及丰富的内涵,随着中国国际影响力的增强,中国各界对中医类传统文化愈加重视,中医语言正在经历一个中外互通的过程。法国思想家福科认为,语言不是简单的指个人的语言表达方式,更强调隐藏在人们观念之下的深层意蕴支配着不同主体的语言表达、思维方式、价值取向和行为准则,甚至是体现意识形态的语义[3]。笔者根据调查问卷所得数据如下:A.中医专业术语占29.0%;B. 中医典籍的翻译问题占29.0%;C. 中医文化与本土文化的差异占13.0%;D.其他占29.0%。从中医语言体系中最容易对外国受众造成困扰的两个点:中医典籍的翻译问题、中医专业术语进行阐述(见图1)。

图1 阅读中医典籍是遇到的主要问题分析

3.2 中医典籍的翻译问题

翻译的本体是将两种不同的语言符号进行转换从而实现信息的跨文化交流和传播,首先译者的个人风格、 对于中医文化的了解程度以及想要达到的翻译目的都会直接地影响到读者阅读时的心理状态。另外语言都有自己的结构,话语结构是指单词、句子、篇幅的搭配关系及话语连贯性。不同文化孕育下其话语结构不同,并且在一定思维方式下形成了一定的模式。中医语言简洁、抽象,所以其外译过程中的翻译尤为重要。但是由于中医语言的文化性、哲学性及语义的深厚性使其在目标语中缺乏对应的语言概念。其中的气就应该翻译成nature。由此可见外国受众或多或少在阅读外译的中医典籍时都会受到翻译的影响,即中医的独特的语言体系不可避免地影响了外译受众的阅读心理。

3.3 中医专业术语

术语的概念是在特定学科领域用来表示概念的称谓的集合,中医术语多由四字短句构成。以最简单的阴阳为例,有阴阳对立统一的偏正关系;阴静阳燥的并列关系;重阳必阴的因果关系。并且在不同的典籍中其具体内涵有所不同,如在《黄帝内经灵枢口问》中:“百病之始生夜,皆生于风雨寒暑、阴阳喜怒、饮食居处、大惊卒恐”。这里的阴阳是指性生活过度。再如《伤寒论》中:“阴阳相搏,名曰动。”这里的阴阳是指阴阳之气[4]。所以不论是中医专业术语蕴含的独特的文化内涵还是其在不同语境下所表达的含义对跨文化进行学习的受众都是很大的挑战。此外中医中的一些核心概念必然也给外译读者在阅读时造成一定的障碍,中医核心概念体现了中医传统文化中特有的事物、思想及价值观念,这类核心概念在其他语言系统中难以找到相对应的词汇或文化概念,所以中医典籍在外译的过程中如何处理这一部分核心概念显得尤为重要。拿我们都非常熟悉的五行:木、火、土、金、水来讲,在中医中,于人脏腑它对应的是肝心脾肺肾、胆小肠胃大肠膀胱;在四季中其对应的是春夏秋冬; 于情绪中它对应的是怒喜思忧惊还有其他如药性、五味等领域都有其特殊的对应规律,中医会由此判断病因与病机,那么如何通过文字去向外译受众去传达这其中的规律及联系呢? 这是中医典籍在外译的过程中必须要解决的问题。

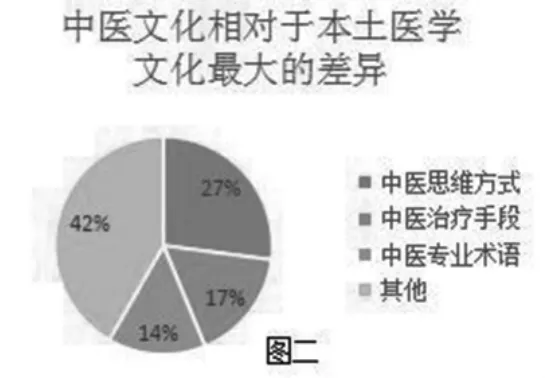

4 跨中医文化

中医学与西医学是两个相对独立的体系,由于两者在历史发展中的文化背景、 发展过程以及思维习惯的不同使两者形成了完全不同的2 个学科体系,不可互相取代。所以当中医典籍被外译时,受众跨中医文化理解中医典籍相当必要[5],根据数据显示:A. 中医思维方式语占27.0%;B. 中医治疗手段占17.0%;C.中医专业术语占14.0%;D.其他占42.0%。中医文化相对于西医学差异最大的两点应该是中医思维方式和中医治疗手段(见图2)。

图2 中医文化相对本土医学文化最大差异分析

4.1 思维方式

中西医思维方式上的主要差异有两个,第一点是西医以抽象思维为主,它信任的是科学的抽象概念并且依靠实验等手段去推理及检测其正确性,使人们能够通过科学认识活动而获得超过感觉、 感官直接的主观感认知。而中医它更多地相信意象,如中医更多地考虑患者表现出来的症状与体征。如西医治疗会先从血液检查、尿液检查、心电图等来获得准确数据而中医会从观面色、舌象来开始诊断。

第二点是观念不同,西医原子论指出复杂的事物是由简单的低层次的事物构成的,最后都是由最小的作为本原的“原子”“元素”构成。所以西方认为任何事物都是可分解的,是故它以解剖、分解作为研究方法。反观中医,它最简单的观念就是整体观念,即人与自然是一个整体,人是一个统一整体,是故其在治疗时会更多地去考虑机体自身及与外部条件的联系,而非将其拆分开来。所以想要透彻的理解外译的中医典籍,跨中医文化去理解中医是必不可少的。

4.2 治疗理念的差异

中西医临床治疗的指导理念有很大的差异。西医在理念指导下的临床实践中其治疗一般是在通过现代科学技术,借助科学仪器,对人体的结构及各个结构功能的变化进行观察和研究,进而得出结果。采用严格的标准化、统一化的参考指标进行诊断。而中医强调从整体观出发,运用辩证的理论,从机体反映出的表象去推断人体内部的正邪相争作用。在临床过程中,医者在理论基础的指导下,综合望、闻、问、切,四诊所得信息,然后给出诊治结果。还要考虑三因制宜、患者体质、地理环境等,所以并没有统一的标准[6]。

5 结语

根据上述研究,我们都可以看出中医典籍在外译并且向外传播的过程中面临着许多的难题。由于需要跨过多种文化,并且对其熟悉才能对中医思维有一个相对透彻的理解,由此中医走外译的影响力会大打折扣。但是中华民族悠久的历史创造了光辉灿烂的文明,中医文化是中华文明的瑰宝,我们希望能扩大其影响力,让其使更多人受益。

中医学是中医文化一步步走向世界的重要载体,所以要加大力度去进行中医的科普。在全球,经济发展及社会进步刺激了人们对健康的重视,人们对于各类健康、 养生等有关节目的重视程度越来越高,广大群众对科学有效的预防疾病或者说是治病的方法是非常渴求的。所以可以通过多媒体,如科普节目、访问专栏等方式向外输出中医的特色话语,提高其影响力等。

目前中医经典存在古文生涩难懂、 所含医理深奥玄妙难释等问题,对于本土学生都相对困难,更遑论外国受众,所以要从最基本的着手,加强中国对外的文化交流,改变经典的教学模式。互联网教学资源共享,多语教学,高校学生之间互相交流,让我国传统医学更好地展现在世界舞台上。