智能建造的理论框架与核心逻辑构建

2020-11-11彭窑胭

毛 超,彭窑胭

(重庆大学 管理科学与房地产学院,重庆 400045,E-mail:pengyaoyan15@163.com)

智能建造引发了建筑业的深刻变革,是建筑业实现高质量发展的必然选择[1]。世界经济论坛制定了建筑业转型框架,以促进建筑业借助新技术实现智能化转型升级[2]。英国政府提出“建造2025”,提出建筑业要向智能化和可持续方向发展。我国住建部等 13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,强调建筑业向工业化、数字化、智能化方向升级,加快建造方式转变,推动建筑业高质量发展,打造“中国建造”品牌。建筑业的智能化转型已是大势所趋。麦肯锡报告指出,建筑业将要“瓦解”[3],此“瓦解”意指建筑业应当改变传统落后的生产方式,通过科技创新的途径重构建筑业。建筑业的管理方式粗放,存在高能耗、高污染、高风险、生产率低等问题,过去 40年来一直落后于其他行业,缺乏技术创新是导致这些问题的原因之一。据数据显示,建筑业的信息化程度较低,仅高于农业;在科研创新和新技术的投入不到总收入的1%[3]。第四次科技革命定义工业 4.0,信息技术革新促进了制造业向智能制造的转型,但在建筑业的应用仍处于初级阶段。建筑业急需在新技术支撑下,向智能化方向快速转型。

近年来国内外关于智能建造的相关研究较为丰富,已有研究多集中在具体场景的基础应用研究创新上,在查阅150篇国内外文献后,发现关于智能建造的定义和理论反而不多,对于“智能”或“智慧”的边界还不是很清晰。Matej Štefanič等[4]所探讨的智能建造主要在施工阶段。智能建造是一个行业概念还是一个活动,它覆盖了全过程还是某一个具体阶段,其范畴和边界是当前亟需定义的内容。鉴于此,本文将系统地搭建智能建造的理论框架,剖析其内涵特征与核心逻辑。利用多学科知识体系的研究方法对智能建造的理论内涵进行解构,将智能建造各阶段碎片化的应用场景进行整合,提出基于统一信息模型载体的数据流动和信息协同智能建造体系。

1 方法论与研究范围

1.1 方法论

智能建造实质是对整个建筑业和全产业链的智能化升级,涉及到全产业链生产要素、生产方式、生产关系的重构,包含了技术转型和管理转型,这一个过程包括了管理科学、建筑学、土木工程学、计算机科学等多学科。为了构建智能建造的理论框架,本文采用了 Jabareen[5]提出的针对多学科交叉知识体系的定义方法。该方法提出,多学科知识体系中包含了多个概念平面,这些概念平面共同提供对该知识体系的全面理解。具体步骤如图1所示。

图1 理论框架搭建步骤

通过专家访谈和文献分析,确定所研究的范围并进行相关概念的梳理;对智能建造的概念进行解构,认为工程建造活动的每个阶段都是一个“概念平面”,其包含了该阶段的参与方、生产活动与生产要素;讨论智能建造的各个概念平面之间的相互关系与结构,并搭建智能建造的理论框架。

1.2 研究范围

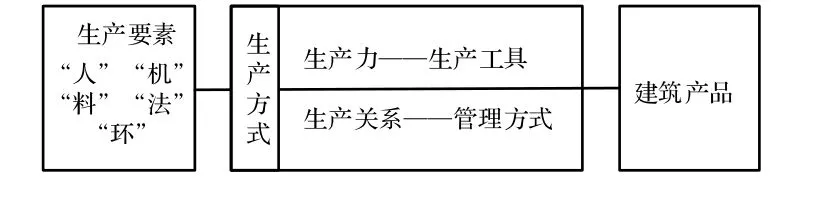

(1)工程建造活动范畴。根据联合国的产业分类标准,与建筑业相关的经济活动包括与场地平整、建筑安装与拆除等施工服务、建筑设计、测量、科研等建筑类专业服务、建筑材料和预制构件相关的制造服务、建筑供水、排污与垃圾处理等环保服务、房地产开发与物业管理服务。本文所指建筑业,即是包括了建筑施工、建筑类专业服务、材料生产、环保、房地产等和建筑业的相关部分合在一起的广义的建筑业。基于上述业务范围开展的相关生产活动,称为工程建造活动。建筑业的生产方式作用于其生产要素:“人”“机”“料”“法”“环”等,工程建造的基本过程如图2所示。

图2 工程建造的基本过程

本文将从不同阶段来构建智能建造的概念平面,工程建造活动的阶段划分比较成熟,主流的划分方式为决策-设计-生产-施工-运维5个阶段,本文将对这5个阶段展开讨论。

(2)建筑业的新技术应用范畴。罗兰贝格分析了时下150个新兴科技,总结出最能引导行业变革的八大技术分别是物联网、人工智能、机器人技术、3D打印、增强现实、虚拟现实、无人机和区块链[6]。目前建筑业应用的比较核心的技术还包括 BIM 和大数据。

2 智能建造的概念界定

2.1 智能的内涵

“智慧”与“智能”的定义相近但不相同。在英文中可表述为“Intelligent”“Smart”“Wisdom”等词,智慧(Smart)指的是生物体所拥有的一种高级的综合能力,主要指的是思考、分析、推理、决定等能力,其包含情感与理性、意向与认识、生理机能与心理机能等等众多因素;智慧(Wisdom)是指将最适当的行为付诸实践的能力,同时要考虑已知的知识和最有益的事情(道德和社会考虑)[7];而智能(Intelligent)则是要感知系统在其中运行的环境,关联系统周围发生的事件,对这些事件做出决策,执行问题解决并生成相应的动作并控制它们[8]。智慧是智能的下一个阶段,智能通常形容思维敏捷和对反馈的快速响应,智慧是在智能的基础上赋予机器思考和执行的能力[9]。智能化是指用新技术挖掘数据价值,实现数据的采集、传输、计算分析、应用、反馈的价值闭环。类脑智能的过程就是通过感知,将信息传递到神经中枢,进而推动到大脑进行知识处理的过程。因此,智能化有五大主要特征,即“自感知”“自适应”“自学习”“自决策”“自执行”。

2.2 相关定义的梳理

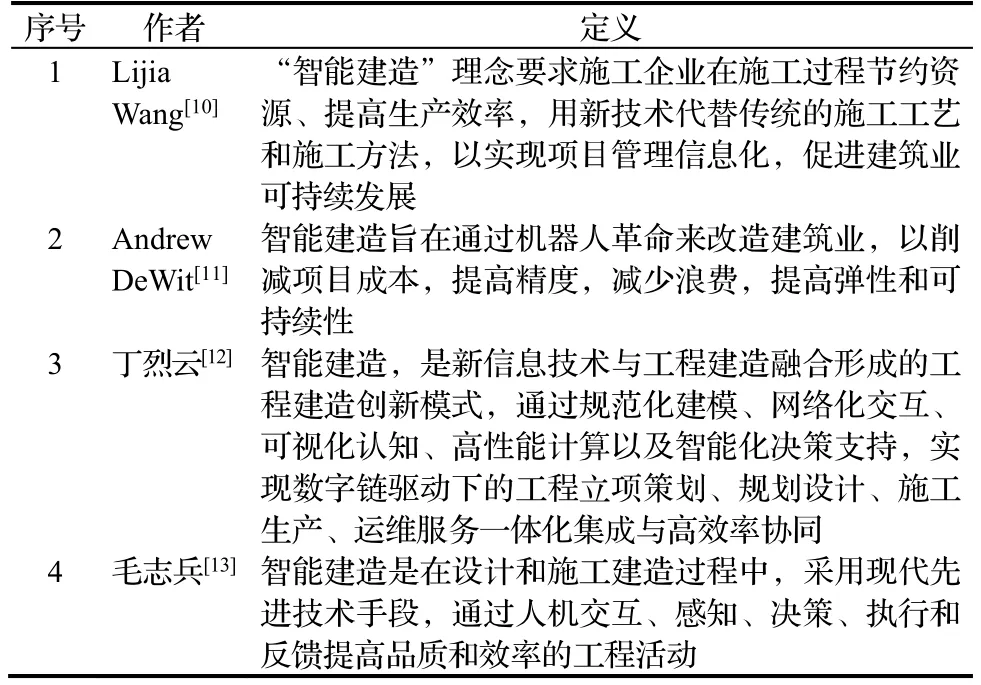

建筑业的智能化是在工业化和信息化深度融合的背景下发生的,智能建造的内涵和理论体系越来越受到学者的关注。行业内出现大量智能建造的单点应用场景,但学术界对智能建造的概念内涵讨论较少。通过在知网期刊和Web of Science来源条件下检索,以“智慧建造”“智能建造”为主题共检索到150篇文章,通过筛选其中较为相关的文章进行总结,并梳理了部分学者对智能建造的定义,如表1所示。

表1 智能建造的定义总结

2.3 智能建造的界定

目前学术界对智能建造的定义尚未达成统一,基于以上定义,可总结出智能建造强调的内容主要有5个方面:一是新技术对建造活动进行智能化赋能;二是面向规划决策、设计、生产、施工和运维全过程,面向建筑业的全参与方和全要素;三是实现建筑产业链的整合与协同升级;四是促进建设过程的能效提升与资源利用;五是交付更安全、更高质量、更绿色节能的建筑产品。

本文提出智能建造的概念为:智能建造是在信息化、工业化高度融合的基础上,利用新技术对建造过程赋能,推动工程建造活动的生产要素、生产力和生产关系升级,促进建筑数据充分流动,整合决策、设计、生产、施工、运维整个产业链,实现全产业链条的信息集成和业务协同、建设过程能效提升、资源价值最大化的新型生产方式。

3 智能建造的内涵解构与理论框架搭建

3.1 建筑业的智能化赋能

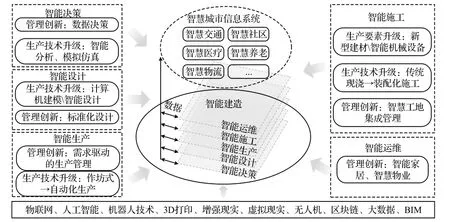

新技术对建筑业进行智能化赋能,实现建筑业向智能建造的转型升级。技术创新是产业转型升级的关键。创新就是建立一种新的生产函数,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系[14]。技术创新提升了产业的生产力、改善了产业的生产关系,实现对不同生产要素和资源的配置与优化,促进了产业的转型升级。建筑业的智能化转型是指新技术对建筑业的生产要素、生产力和生产关系进行赋能,使建筑业具备自感知、自适应、自学习、自决策、自执行等智能化特征,如图3所示。

图3 建筑业的智慧化赋能

建筑业的各阶段经过赋能后,从传统的阶段升级为智能决策、智能设计、智能生产、智能施工、智能运维新阶段。本文将按照上述的方法论,分析五大阶段的具体改变,构建相应的概念平面。

3.2 五大阶段智能升级

3.2.1 智能决策

新技术给决策阶段升级包括决策思路的升级和决策工具的升级。

(1)决策思路由“经验决策”升级为“数据决策”。工程建造活动中产生大量数据,这些数据中隐藏着消费规律、市场趋势等,利用新技术来挖掘数据规律、辅助决策。

(2)决策工具从“统计分析”改为“智能分析”。大数据等技术利用决策阶段的信息搭建数据模型对实际情况进行模拟仿真和预测,从而优化决策。

3.2.2 智能设计

新技术对建筑设计阶段的升级包括设计工具的升级和设计逻辑的转化。

(1)设计工具的升级。建筑信息模型(BIM)、人工智能等新技术推动了设计工具从 CAD绘图到三维建模设计、计算机建模辅助设计的飞跃。BIM在设计中的应用场景包括虚拟施工、碰撞检查等;也使建筑、结构、水电等多专业协同设计成为可能。人工智能技术通过模拟设计人员的思考过程,使设计过程更加智能。

(2)设计逻辑的升级。BIM为建筑业和制造业之间搭起桥梁,促进建筑业的设计逻辑向制造逻辑转变[15]。建筑设计参考工业化的思维进行产品标准化设计。设计标准化的特征即通用化、模块化(组合化)、系列化。

3.2.3 智能生产

(1)需求驱动的生产管理。建筑智能生产包括生产准备、原材料采购、构件生产等步骤。在生产准备阶段,根据用户的需求,对产品和工艺信息进行分析规划。

(2)工厂生产方式向智能化方向转变。传统的生产方式是在工厂中生产建筑构件,是人工作坊式的生产方式,自动化程度较低;现在有半自动化的生产线,是流水化工人作业;而未来可能实现全自动化的工厂生产线,以数控生产线、3D打印、机械臂的人机协同的工作方式进行生产。

3.2.4 智能施工

技术在施工阶段的应用主要带来了施工生产要素、建造技术和项目管理的智慧化,产生了新的施工组织方式、流程和管理模式。

(1)施工生产要素升级包括新型建筑材料和智能机械设备的应用。智能设备是以智能传感互联、人机交互为特征的新型智能终端产品。如智能安全帽、智能手环等。智能机械如智能挖掘机,综合利用传感、探测、视觉和卫星等多信息融合,使挖掘机具有环境感知能力、作业规划及决策能力。

(2)建造技术的升级是指施工方式从传统的现浇混凝土施工到装配化施工。目前建筑施工装配化主要有3种方式,一是现场建造方式,是现浇与现场装配的配合;二是预制装配式,70%~90%的工作都是在工厂完成,然后运输到施工现场进行装配。三是使用3D打印技术实现现场整套打印,实现了建筑自动化建造。

(3)项目管理的智慧化体现在智慧工地整体解决方案。智慧工地是建立在高度信息化基础上的一种支持人事物全面感知、工作互通互联、信息协同共享、决策科学分析、风险智慧预控的新型信息化管理手段。应用场景如RFID技术被广泛应用于人员定位与管理、物料追踪、设备使用权限管理等。

3.2.5 智能运维

智能运维主要是从建筑的点-线-面尺度进行智能化升级,从智能家居到智慧物业。

(1)智能家居。智能家居系统是随着科技的进步,为了适应现代家庭生活而产生的家庭集成网络。在全屋智能阶段,将所有与信息相关的通信设备、智能电器、家庭保安装置等联合成为统一的整体,集中监视、控制、管理家庭事务。

(2)智慧物业。通过统一的大数据云平台将物业各个单位紧密连接起来,建立高效的联动机制。智慧物业主要应用场景包括安防管理、能耗管理、应急疏散管理、建筑维护管理等。

3.3 智能建造的理论框架与特征

按照上文所构建的每个概念平面,实现该阶段的生产活动、要素与参与方的智能化,还不是智能建造。只有这些概念平面叠加起来,建立各个阶段的数据标准、数据流动通道,实现信息集成和业务协同,才是智能建造。建造活动的数据不仅在项目内流动,还会流向多项目的集成信息平台,为更大尺度的项目管理或城市建设提供数据来源。据此,本文提出的智能建造的理论框架如图4所示。

图4 智能建造的理论框架

智能建造为建筑业赋予了新的特征,即数据驱动、持续优化、柔性建造与服务升级。

(1)数据驱动。各个阶段的决策、管理均是由数据支持的,数据成为新的生产要素。

(2)持续优化。建筑业在具备了智能化的自感知、自适应、自学习、自决策、自执行五大特征,能够基于数据和技术进行持续优化迭代。

(3)柔性建造。新技术的加入使建筑产品具有自适应性,能根据需求变化实时调整管理方式和施工组织模式等,把建筑业的供应驱动重塑为需求驱动。

(4)服务升级。建筑业的交易模式从“企业对企业”升级为“企业对消费者”,使建筑业所提供的服务更加专业化定制化,开拓“平台+服务”工程建造新模式。平台经济将更多的参与主体连接起来。

4 基于数据驱动的智能建造核心逻辑

4.1 智能建造的信息集成逻辑

智能建造是由数据驱动的,智能建造的核心在于利用信息物理系统(CPS)的数据处理逻辑实现建筑数据的集成应用,增强建筑业实时使用各种信息解决阶段内单个问题的能力。CPS集成了感知、通信、计算、控制等信息技术,构建了高效协同、实时交互的信息集成系统,被广泛使用于各个领域的数据收集和分析工作,提供了一种数据处理的框架逻辑,即数据感知、数据传输、实时分析、控制决策[16]。

智能建造的信息集成底层逻辑是基于 CPS进行构建的,其框架为数据感知层、数据传输层、数据分析层和数据应用层。BIM在工程建造活动中所发挥的作用,不止是一个可视化的三维模型,而是一个数据平台,是建筑数据的载体。BIM模型的数据在整个建造活动中是根据物理空间的实际情况进行实时更新迭代的,与建筑实体相互映射。BIM模型作为数据的入口和出口,统一了数据格式,确保了数据的完整性,为技术应用的集成提供了数据基础。BOM 是计算机便于识别的产品数据结构文件,表达了产品的构成和涉及的物料清单,BOM贯穿产品设计、生产、施工、运维整个生命周期,是构成建筑产品开发全局信息的关键部分。BOM是数据管理的机制,为数据应用提供了思路,指导了每个阶段的工作内容。生产BOM指导了工厂的生产计划、原材料采购计划;施工BOM指导了施工阶段的材料设备采购、施工计划的安排;运维BOM指导了设施设备的运维管理和质量溯源等。

4.2 智能建造的业务协同逻辑

智能建造面向建造活动的全过程和全阶段,在每个阶段经过智能化赋能,实现了阶段内部的信息集成和单点技术应用场景,但这种点式解决方案会让建筑业失去从整个行业提取数据的能力[17]。只有打通各阶段的数据壁垒,实现跨阶段的数据交互和反馈,形成新的业务逻辑,才能实现智能建造。

建筑业业务逻辑是指建筑产品开发的相关参与方之间的信息交互和共享的行为方式、以及信息流动的方式。智能建造的新业务逻辑是指新技术的引入改变了建筑业传统的业务逻辑和工作流程,以数据驱动为主要动力,以BIM为数据的核心载体,进行过程智能化的持续迭代,形成BIM1.0~BIM5.0核心数据模型,促进信息的充分流动,如图5所示。

图5 基于数据驱动的智能建造业务逻辑

(1)从决策阶段开始,项目的投资者需要收集市场数据、消费者数据等进行投资决策和产品定位。此时,项目投资者将项目需求信息,如产品功能、产品风格、施工进度等要求输入到BIM模型中,形成BIM模型1.0,然后该模型流入到设计方。

(2)设计单位则基于BIM模型1.0进行BOM支撑的IPD(Integrated Product Development)产品集成设计,形成BIM模型2.0。并产出物料清单设计 BOM。然后进行深化设计并产出可生产、可装配、具有实施性的设计图纸,集成到计划 BOM。计划BOM会向构件供应商、施工单位和运维单位推送数据包,表明建筑需要直接采购、工厂生产或者现场现浇部分。

(3)生产工厂根据计划BOM数据包制定生产准备、材料采购和生产计划。根据计划BOM所提供的交付计划和构件工艺要求来制定生产计划,包括生产进度、物料采购与调配管理等。在生产过程中,实时集成所有的生产数据到BIM3.0模型中,进行构件生产的质量管理和进度监控、构件的库存管理和物流运输管理。生产阶段的信息流入施工阶段,以辅助施工单位进行施工进度安排;同时施工阶段的需求和进度信息也会反过来指导构件生产。

(4)施工单位根据计划BOM推送的数据包进行材料、机械设备的采购和施工安排,明确材料采购、预制构件采购和机械设备采购的清单;明确需要进行现浇的部分和直接进行装配的部分,以便安排施工。施工现场的采购和施工信息等汇总到BIM4.0模型中,这是一个数字孪生模型,完全模拟了物理空间的建筑实体。可对施工现场的数据进行分析,预测施工进度、预警施工风险、监控施工质量等,从而优化施工安排。

(5)运维阶段的建筑数据集成到 BIM5.0信息模型中,此阶段的模型是一个全数据模型,集成了决策、设计、生产、施工阶段的所有信息。将新技术集成在此模型中,可以对建筑进行实时的能耗检测、安防管理等。建筑业新业务逻辑的实现要求建设项目的全参与方统一智能建造的思想,增强对产业链各方的信任度,开放共享各阶段数据,增强交流,实现协同工作。

5 结语

本文所构建的理论框架和两大核心逻辑的结合即形成了智能建造的理论体系,为智能建造的认知和后续研究提供了理论依据。所提出的智能建造理论框架不是完善的、一成不变的,而是动态持续优化的,需要不断根据新的见解和文献对其进行修正。本文所提出的智能建造是理想中的智能建造,它的实现还需要多方面的努力,包括基础理论、标准规范的支撑,集成化的技术应用,一体化的数据系统平台等。智能建造的发展也面临着巨大的挑战,新技术在带来机遇的同时,也会带来风险,建筑业要思考如何解决技术带来的问题,如数据安全、技术伦理等问题。面对新技术,要把握以人为本的发展理念,持续探索如何解决技术带来的问题、如何更好的实现智能建造、如何促进建筑业更好的发展。