循“理”入“法”,理法并行

2020-11-10王兴伟

王兴伟

【摘要】算理和算法是运算能力的一体两翼,两者相辅相成,不可偏废。如何让学生既理解算理又掌握算法,实现算理和算法有效融合?本文从观察情境、经历过程、多元表征、迁移经验、直观操作等五个方面阐述了如何引导学生经历明白算理、探究算法,进而提升学生运算能力的一些做法。

【关键词】算理 算法 融合

曹培英老师曾说:“算理和算法是运算能力的一体两翼,两者相辅相成,不可偏废。”但在实际教学中,“算法娴熟,算理不明”的问题普遍存在,不少教师并不重视学生对算理的理解,把会算与算对作为教学的唯一目标。在这样的环境中,学生是运算程序的“操作工”,习得的技能特别容易退化,必然会影响运算能力的发展。如何让学生经历明白算理、探究算法的过程,从而实现算理和算法有效融合,进而达到理与法的内在统一呢?下面,笔者谈谈在实际教学中的几点做法。

一、观察情境。把握结合点

小学生的思维以具体形象思维为主,逐步向抽象逻辑思维过渡。因此,在计算教学中要十分重视引导学生观察情境图中的学习对象,发现有价值的信息,找到算理理解和算法构建的结合点。

“20以内的加减法”是学生学习计算的开始,以“9加几”的教学为例,教材呈现了如下情境(图1):桌上的盒子里放着9个红苹果,盒子外放了4个绿苹果,启发学生思考“一共有多少个?”

教师首先要引导学生观察主题图,借助“加法意义”理解,认识到求“一共有多少个”就是将两种苹果合并起来,列成算式就是“9+4”。接着启发学生思考:计算“9+4”可以从加法的基数意义理解,从第1个开始,依次把9个红苹果和4个绿苹果全部数完,就是13个。还可以从加法的序数意义人手,即从盒子里的9个开始数起,并依次数完盒子外的苹果。数一数的方法与加法意义相融合,同步揭示9+4的算理。

然后激发学生思考:“还有更快捷的方法吗?”这样学生就需要对计算方法进行提升。教师引导学生进一步观察:盒子里一共有10格,再放一个正好放满,可以从4个苹果中拿1個放入盒子中,把9个苹果凑成10个,再加上外面的3个苹果,一共有13个。

这里,通过让学生观察情境,借助“合并”过程,理解体验到具体数数过程中“凑十法”的原理与意义,为后续学习其他“算理”奠定了基础,同时利用情境图,结合“满十进一”的计数原则,通过数的拆分与组合,构建掌握了“凑十法”的基本方法。数的概念与计算原理的交互融合,学生就能形成合理的认知结构。

二、联系生活,挖掘起始点

弗赖登塔尔认为:“数学的根源在于普及常识,小学生离不开实际生活经验。”由于算理的抽象性,为便于学生理解,教师要善于寻找学生生活中的数学现象与数学问题,将他们的生活经验与计算数学有效衔接,让学生亲历将生活经验转化为数学经验的全过程,教师在探究的过程中引领学生发现算理的源头,明确算法,从而不断提高运算思维品质。

以三年级“两位数除以一位数”为例。教师先出示情境:甜甜和果果买了52棵树苗,平均每人分到几棵?然后让学生用小棒代替树苗来分一分,展示三种分法:一根一根地分;先分单根的,再分整捆的;先分整捆的,再把余下的1捆和单根合并分。接着引导学生比一比:结果虽然都是26根,哪种分发更简便?经过比较,学生发现了第一种太复杂,第二种分了3次,第三种最简便。有了分小棒的经历,接着教师让学生自己尝试着用竖式写一写,然后展示、比较,追问:哪个算式能够更清楚地体现分的过程?

在学生争鸣中,教师指出“除法竖式有它规定的格式,不如让我们一起去看看它是怎么产生的”。教师借助课件的动态演示,边描述分的过程,边将人物、仓库、树苗等抽象成除法竖式(图2),在观察完竖式的呈现过程后,教师启发学生比较,发现竖式的算理和分树苗、分小棒的过程和实质都是一样的:先分十位,再分个位,然后把两次分得的结果合起来。至此,学生借助生活经验,找到了除法竖式的起点,对算理、算法的理解易如反掌。

三、多元表征。发现逻辑点

研究证明,学生的计算学习通常以线性方式展开,其表征过程一般是从动作、语义再到符号。这三种表征代表着思维的不同程度,教师要引导学生经历从具体逐步走向抽象,这一过程中,这些表征之间并不是一个单向的简单过程,而是多向和复杂的。

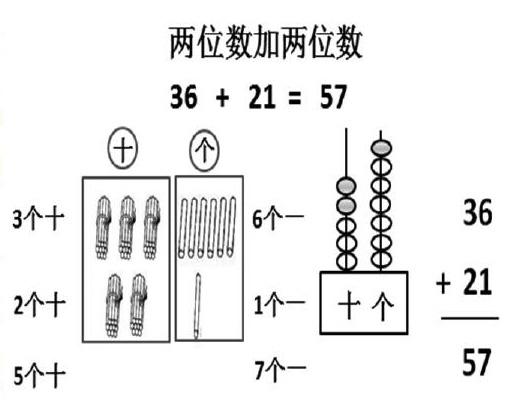

以一年级下册“用竖式计算两位数加法”为例,这是第一次出现加法竖式,教学前笔者先做了预测,95%的学生已经能正确计算出例题“36+21”的结果,但有超过60%的学生虽能算对结果,却不能清楚地表示出计算方法,也就是并没有真正掌握其中的算理。

为了帮助学生找到竖式的“根”,笔者先让学生用小棒摆来还原实物原型,引导学生思考“你是怎么把它们合起来的”,学生清楚地看到“捆和捆相加,根和根相加”;接着再让学生用计数器拨珠,再次提问“你们是怎么把它们合起来的”,学生再次看到“十位和十位相加,个位和个位相加”。这两次的动作表征,强化了数位表象,直观体现了相同数位对齐。接着笔者引导学生用口算加,板书分解加的过程,学生发现,摆小棒、拨计数器和口算都是先把十位相加,再把个位相加,最后合起来,这就为竖式提供了逻辑的支撑。然后再展示竖式的方法,让学生观察,“竖式和计数器像不像,它们之间有什么联系?竖式和小棒图有什么关系呢?”通过符号表征,将竖式中的每一部分都和相应的计数器、小棒相对应,学生清晰地感受到它们的联系。最后,教师让学生进行比较,并用语言概括出“两位数加法”的计算方法,完成了思维的外化。这样的教学,让学生经历“实物具象一计数器半抽象一符号抽象一语言概括”的多元表征过程,沟通了相互之间的内在联系,为学生找到了竖式的逻辑点。

四、迁移经验。找准共通点

小学计算内容联系十分紧密,一般因为数位增加、进位或退位等情况的出现而逐渐复杂。但基本的算理和算法却都可以相互迁移。因此在新的“算理”的认识活动中,要应用好学生的前概念,注重激活已有的经验,并将新“算理”的理解建立在与原有相关知识发生、发展的基础之上,使得新旧知识得以多角度共通,“算理”在学生认知结构中“扎根”。

以典型的“两位数乘以两位数”教学为例,教师利用学生已有的经验分三步来引导:第一步,先出示24x2,让学生用竖式计算并口头说出竖式计算两位数乘一位数的计算方法,达到温故知新,然后复习24x 12的横式笔算方法,利用学生学过的知识,为下面对算理的理解埋下伏笔。第二步,出示主题图,借助主题图的观察,引导学生主动探究,逐步理解两位数乘两位数的“算理”。首先结合观察,列出算式“24x12”,激活学生原有认知:“24x12的实质就是求12个24的和是多少”;然后引入“合并”,用情境图直观地搬运的过程:先搬10箱,再搬2箱。这样的呈现方式能够启发学生利用已有的知识理解算理。学生在观察图后很容易想到,要求24x12得多少,可以先算2箱,用24x2=48,再算6个2箱,用48x6=288箱;还可以先算2箱,用24x2=48,再算10箱用24x10=240,再把240和48合起来。这两种算法本质上是相同的,而第二种的思考过程更具体地揭示了24x 12的算理。第三步,掌握竖式的算法。通过上述两个层次对原有知识、经验的激活,学生对于24x12的“算理”形成了初步体验,在此基础上,教师及时对已有分项计算过程与竖式进行意义连接,使学生理解竖式中“位值”的表示方式,即个位上2乘24的结果是2箱的个数,而十位上1乘24的结果是10箱的个数,是24个十,从而使学生明确“4”为什么在十位的意义”。经验的迁移达到了理清法明,前后共通的“算理”会深深扎根于学生心田。

五、直观操作,寻求支撑点

直观操作是计算教学的有效手段。在计算教学中,直观操作不仅能将抽象的算理形象地显现出来,一目了然,而且能使算法的闡述更为清晰、准确。学生借图明理,数形结合,就为算法的构建提供了原型支撑,对学生理解算理、构建创造性的算法具有重要的意义。

在五年级“小数乘以小数”教学中,由于小数是特殊的分数,小数乘法的意义要到六年级学习分数乘法时才能理解,小数乘小数的算理比较抽象,学生对算理难以理解。怎样突破这一难点呢?笔者首先借助面积模型,先理解“0.1 x0.1”,出示图3,学生从图中清晰地看到0.1×0.1相当于边长为0.1的小正方形的面积,0.1×0.1=0.01。接着以此为基础,让学生在学习单上(图4)操作0.3×0.4,学生通过涂一涂、算一算,利用同样的直观图,发现0.3x0.4是计算一个长4小格宽3小格的长方形面积,就是12个0.01,所以0.3x0.4=0.12。到此,笔者启发学生在头脑中进行想象:0.7x0.6的积是多少?你能用图形做出解释吗?通过以上三个在直观图中构造零点几乘零点几的长方形,学生展开直观推理,初步获得对一位小数乘一位小数算理的理解。

接着笔者让学生探究几点几乘以几点几,出示:3.6x2.3,有了前面的基础,学生很快把上面环节中的认知与经验迁移过来(图5):在方格纸上画一个与3.6x2.3对应的长方形,3.6x2.3就可以看作是36个0.1与23个0.1相乘,得到828个0.01,就是8.28。据此,再用乘法竖式计算(图6),学生对算理的理解就水到渠成。

上述直观的面积模型,为算理算法提供了有效的支撑,丰富的数形结合材料,让学生在比较中感悟到不同方法之间的内在联系,深刻地领悟了小数乘法的算理。