中西道德观差异对中国文化家园建设的影响研究

2020-11-09吴青宁倪锦诚

吴青宁 倪锦诚

内容摘要:在文化全球化大背景下,为提高我国软实力,营造和谐社会,中国文化家园建设的重要性日益凸现。本研究通过问卷调查方式围绕中西道德观差异及其原因、中国文化家园建设内容等问题进行考察,探讨中西道德观差异对中国文化家园建设的影响,旨在促进中国和谐社会的建设发展。

关键词:中西道德观差异 中国文化家园建设 和谐社会

1.引言

家园是人的安身立命之所,指由物质生活资料和物质生产资料构成的人的居住之所及其环境,是人的生命活动得以展开的前提条件。理解中國文化家园应从同一性与多样性相联合、先进性与群众性相结合。

文化全球化是经济全球化深入发展的必然趋势,也是无法阻挡的世界历史潮流。党的十九大报告指出:“社会主义文化建设应该不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引”。现实生活中,民族文化却面临着诸多挑战。随着我国对外开放的不断深入,西方各国不仅给我国输入了先进的资金和技术,而且伴随着这一过程,各种文化思想也一起涌入,这不仅给人们的日常生活带来深刻的影响,个体在文化激荡的大潮中有可能减弱对多元文化形态的价值辨识力,对民族精神的凝聚力可能会造成一定影响。

2.中西道德观差异前人研究

道德是由经济关系决定的,以善恶进行评价的原则规范、心理意识和行为活动的总和。西方强调个体本位,而中国人提倡群体本位:西方重契约,中国重人伦;西方重理智,中国重人情;西方的伦理道德是以人性恶为出发点,强调个体的道德教育,中国儒家是从人性善的观点出发,强调个体的道德修养。

中西道德观差异对于中国文化家园建设的影响很大,具体表现在:1)文化全球化时代,普世价值思想肆意泛滥,历史虚无主义、道德相对主义等四处扩散,民族文化精神渐渐式微,并成为影响中华民族国家生存和发展的重要因素之一;2)西方国家凭借科技、政治、经济等方面优势向其他国家倾销西方普世价值观、自由主义思想等,给发展中国家的民族文化建设带来巨大冲击。因此,应当加深中西道德观差异对于中国文化家园建设的影响研究,用以更好地回应西方国家的文化渗透和文化输出;3)中华文化家园也是民族成员的共有精神家园,能为民族成员提供明确的奋斗目标和社会理想,激励民族成员齐心协力参加国际竞争。

前人研究了中西道德观的差异,以及因道德观差异而导致的一些文化或者其他方面的影响。不过,前人具体进行中国文化家园建设的研究很少,研究中西道德观差异对中国文化家园建设影响的人更少。因此,本研究尝试探讨中西道德观差异对中国文化家园建设的影响,并在研究分析基础上提出进一步促进中国文化家园的建设策略。

3.调查设计

3.1问题调查和发现

本调查主要考察接受调查者(简称受查者)对中西道德观差异、中西道德观存在差异原因、中国文化家园概念界定、中国文化家园建设主要内容、中国文化家园建设原因、中西道德观差异对中国文化家园建设的影响以及加强中国文化家园建设的措施等问题。受查者为223名来自上海各高校的文科和理科学生(各230人和135人),英语专业和非英语专业不一(各198人和67人),平均年龄为20岁。

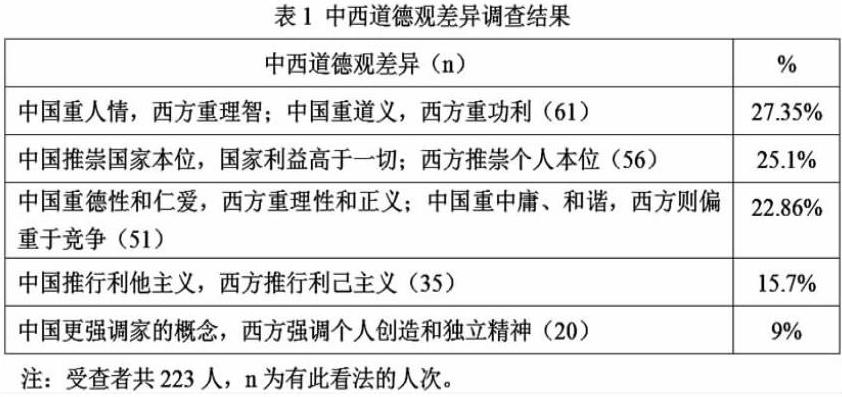

中西道德观差异调查结果如表1所示。表1显示,约27.35%的受访者表示中国重人情,西方重理智;中国重道义,西方重功利;约22.86%受访者认为中国重德性和仁爱,西方重理性和正义;中国重中庸、和谐,西方则偏重于竞争;约有15.7%认为中国推行利他主义,西方推行利己主义。

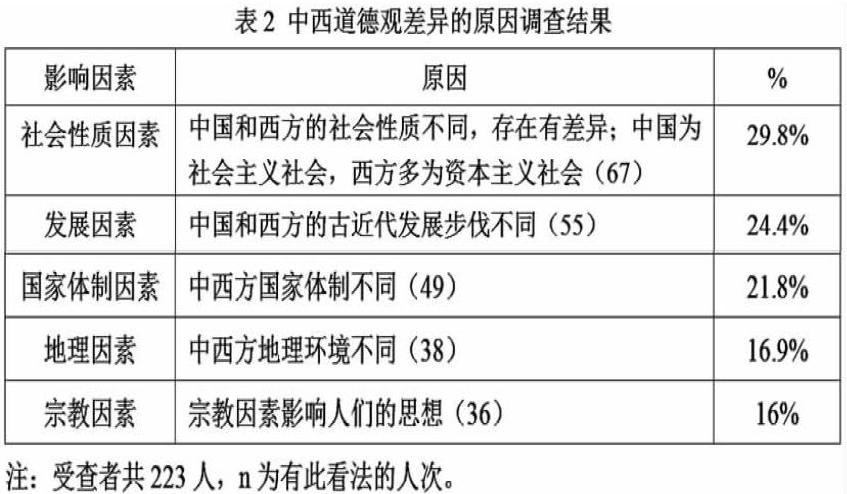

表2显示,影响中西道德观差异的原因有很多,包括思想、历史、社会性质、发展因素、国家体制等诸多因素。其中,影响中西道德观差异的最常见的因素是社会性质因素。中国和西方的社会性质不同,存在有差异;中国为社会主义社会,西方多为资本主义社会。发展速度因素影响排名第二,占比同样很大,共有55人次(占受调者人数的24.4%)。该观点认为,中国封建社会的传统礼教的严重束缚,人们的思想受到禁锢。另外,国家体制因素也有21.8%的占比,这些人认为,中西方国家体制不同;值得注意的是,宗教因素(36人,占16%)也很重要。

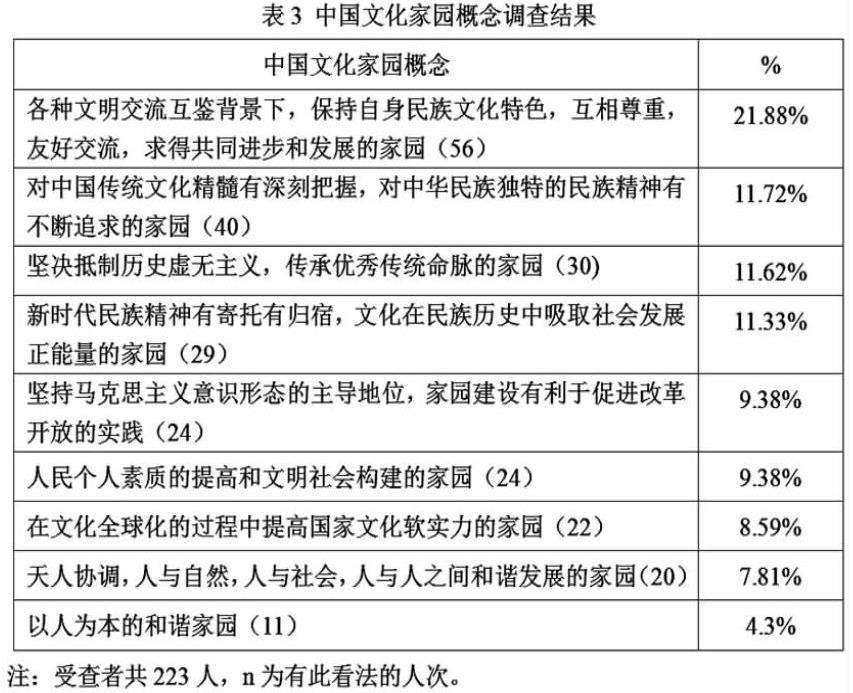

受访者对中国文化家园界定调查结果如表3所示。该表显示,约21.88%的受查者表示家园指的是“在各种文明交流互鉴的背景下,保持自身民族文化特色,互相尊重,友好交流,求得共同的进步和发展”;约11.72%的受访者认为家园的定义为“对中国传统文化精髓有深刻的把握,不断追求中华民族独特的民族精神”等。

中国文化家园建设的主要内容调查结果如表4所示。该表显示,约有20.1%的受访者表示中国文化家园的建设应该充分重视民族精神,挖掘其文化力量;14.81%的受访者则认为中国文化家园建设的内容是培育社会主义核心价值观,坚持其主体作用;各占约13.23%的受访者认为“建设应该着眼于世界,发扬民族优秀传统,汲取西方长处”、“建设先进文化,保护继承民族文化,并加以创新”。因此,我们需要进一步在中国文化家园建设的过程中以时代背景为基础加强民族精神培育,加强社会主义核心价值观的培育。

建设中国文化家园的原因如表5所示。该表显示,约有24.73%的受访者表示中国文化家园建设内容的原因在于求同存异,对外来文化合理吸纳是必要的;另有约19.9%的受访者认为文化全球化时代,普世价值泛滥,历史虚无主义等四处扩散,民族文化受到威胁;约15.6%的受访者认为民族精神的创新和发展有利于社会进步,符合民族利益。

加强中国文化家园建设的措施调查发现(见表6):约有16%的受访者赞成对进一步保持民族文化,合理吸收其它民族文化;约有14.5%的受访者认为应该合理发展民族文化;另有约14.5%的受访者认为应该必须坚定文化自信,文化自觉,把握社会主义先进文化前进方向等。

3.2量表调查

量表调查对象为404名来自全国多所高校的学生(文科和理科各有212人和192人),英语专业和非英语专业不一(各有195人和209人),平均年龄为20岁。

调查要求受查者对涉及中西道德观差异和中国文化家园建设的各项陈述进行同意度选择。同意度使用李克特7级量表来评定各项等级相关情况。

调查涉及中西道德观差异与中国文化家园建设之间的关系问题、两者关联程度、中西道德观差异的内容、造成中西道德差异的原因、中国文化家园建设的主要内容以及如何加强中国文化家园建设的各种措施等。研究者对各项问卷量值进行均值、Z检验等描述性和推断性统计。问卷调查结果如表7所示。该表显示:受试对研究中西道德观差异对中国文化家园建设的影响是必要的;西方道德观对中国文化家园的建设的影响有积极的,也有消极的;文化全球化时代,普世价值思想肆意泛滥、历史虚无主义等四处扩散,民族文化精神渐渐式微。因此我们需要全民族各个成员自觉参与进行对民族博大精深文化认识、建构和接纳;造成中西道德观差异的原因有很多,其中,最常见因素是思想因素。

表7显示,超过或接近90%的受试同意、基本同意或有点同意“中西道德观差异对中国文化家园建设具有显著影响”、“合理可持续地利用民族文化,挖掘其健康向上内容,将有利于中国文化家园建设”。等陈述;超过或接近80%问卷对象同意、基本同意或有点同意“在中国文化家园的建设中,民族精神的创新和发展有利于社会进步,符合民族利益,是普遍的价值追求和道德风尚”、“我们需要全民族各个成员自觉参与进行对民族博大精深文化认识、建构和接纳”、“在中西道德观差异中,西方在某种程度上更强调科技创新,因此中国文化家园建设中应该将民族文化与现代文明相衔接,逐步提升民族文化影响力”等陈述,约四分之三的问卷对象同意、基本同意或有点同意“中国文化家园建设需要对民族文化的自我选择,对其他文明进行合理吸纳”、“必须坚定文化自信,文化自觉,牢牢把握社会主义先进文化前进方向。”等陈述等。

研究者还就受试对各项论述的同意度选择进行两两总体比例之差的Z检验,结果发现:受试对陈述“中西道德观差异对中国文化家园建设具有重要影响”选择值点6-7的人数和选择值点1-2的人数占总问卷受试人数的比率分别为0.547和0.069,其总体比例之差的Z检验值(Z=17.847)大于临界值(Z 0.05=1.645)。因此,有理由推断:受试对该陈述完全同意或基本同意的人数比例显著高于完全不同意或基本不同同意的人数比例。同样,对其他陈述选择值点6-7的人数和选择值点1-2的人数占总问卷受试人数的比例之差的Z检验值的绝对值均远远大于临界值。因此,我们推断:问卷对象对其他陈述同意的人数比例显著高于不同意的人数比率。

4.讨论

本次问卷内容涉及中西道德观差异和中国文化家园建设的关系、中西道德观的主要差异、西方道德观对中国文化家園建设的有利和不利影响、中国文化家园建设内容等。关于造成中西道德观的差异的原因,本次问卷调查结果与阳瑞珍(2006)和王泽应(2014)的研究发现相一致。阳瑞珍(2006)和王泽应(2014)认为,造成中西道德观差异的原因多样,其中包括政治伦理与宗教伦理的差别。中西道德观的主要差异显而易见,如中国强调集体主义和奉献主义,西方强调个人主义和自由主义。在中国文化家园建设内容上,多数问卷受试也肯定中国文化家园建设需认同对民族文化的自我选择,对其他文明进行合理吸纳的说法,这与石文卓(2017)和王延中(2018)等人的看法相一致。石文卓(2017)和王延中(2018)等人认为,合理可持续地利用民族文化,挖掘其健康向上的内容,必须坚定文化自信,文化自觉,有助于牢牢把握社会主义先进文化的前进方向。因此,深入中西道德观差异的研究实际有助于我们自觉参与进行对民族博大精深文化认识、建构和接纳,为建设中国文化家园做贡献。

5.结语

本研究主要考察中西道德观差异对中国文化家园建设的影响。研究发现:中西道德观差异对中国文化家园建设具有重要影响,这种影响有积极的,也有消极的。中国文化家园建设需要对西方道德文明的合理吸收,同时要防止西方道德文明思想的某些消极影响,这是人类形成共性文明必不可少的途径。不注重吸纳其他文明的民族注定是一个没有生机的民族。因此,加强对中西道德观差异的研究及其对中国文化家园建设影响的理论和实践研究有利于推进中国文化家园的建设。

参考文献

[1]李峥.文化全球化背景下中华民族精神培育的价值研究[J].产业与科技论坛,2019,(18):5-6.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J].中国经济周刊,2017,(42):68-96.

[3]赵付科 孙道壮.习近平文化自信观论析[J].社会主义研究,2016,(5):9-15.

[4]王泽应.核心价值与民族魂魄——从中国传统价值观到中国特色社会主义核心价值观[J].伦理学研究,2015(6):11-16.

[5]王延中.铸牢中华民族共同体意识建设中华民族共同体[J].民族研究:2018,(1):1-8.

[6]阳瑞珍.中西人权观差异及其道德根源[J].江汉论坛,2006(5):46-48

[7]余源培.新媒体与意识形态建设[J].河北学刊,2013(1):129-132.

[8]张丽红,张小飞.论自强不息民族精神在中国特色主义实践中的现代转换[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2016(8):22-25.

[9]张雷声.论社会主义核心价值观的意识形态功能[J].高校辅导员:2017(5):11-15.

本文系2019年上海理工大学《中西文化对比》课程思政建设项目的研究成果。

(作者介绍:吴青宁,上海理工大学外语学院2017级英语专业本科生,研究方向:应用语言学等;倪锦诚,上海理工大学外语学院教授,博士,研究方向:心理语言学、应用语言学等)