国外“遗产化”研究引介

——对国内遗产认知和遗产实践的启示

2020-11-09司道光

司道光

刘大平

“遗产化”(heritagization),也被称作遗产制造(heritage making)或遗产过程(heritage process),在国外已经有20 多年的研究历史,涉及建筑学、社会学、旅游学、历史学等多门学科,其发展也经历了早期的热情欢呼、中期的反思批判和最终的客观认知三个阶段,在三个阶段中,“遗产化”的概念、范围不断地拓展和延伸,帮助人们重新认识了遗产的内涵本质。将国外的“遗产化”发展路径与我国当前的“遗产化”阶段进行横向对比,可以帮助我们站在历史的视角客观审视当前的“申遗热”和“遗产热”现象,预测我国“遗产化”过程中可能出现的问题以及这些问题的解决办法,并借助国外“遗产化”进程中的经验,澄清我国遗产保护中的一些错误理念,促进当前及未来的遗产实践得以健康发展。

一、“遗产化”的概念与阐释

1.遗产化的概念

19 世纪中期欧洲考古学兴起,人们逐渐意识到遗产是种脆弱、有限的资源,认为应该将其保护起来,以利于子孙后代,学者对此兴趣高涨,在经历了随意性修复、风格性修复、反修复等多重保护探索之后,遗产在20 世纪90 年代进入了广义保护时期[1],这反映在三个方面:首先是遗产概念上的拓展,大量之前从未被视为遗产的对象如加油站、干草房等普通设施甚至日常用品都具有了遗产身份;其次是遗产类别的增加,非物质文化遗产成为一个新的类别,包括表演、手艺以及民俗习惯等,甚至连数字遗产也被提及;最后是遗产机构的增加,不光有地方社区、公民组织和民族国家,也有如联合国教科文组织(UNESCO)这样的国际性机构,它们将遗产话语和实践扩展到全球每个角落,保护文化遗产成为一种道义和责任而得到了普遍地认可。

另外,自1975 年开始遗产旅游进入大众消费领域,在“怀旧思乡”(nostalgia)情绪的蔓延下,遗产的“意义”“真实”开始被包装消费,遗产旅游成为了一种“文化商品”[2],如英国威尔士地区将传统文化中的圆舟开发成一种休闲产品,一些历史事件的周年纪念活动也被作为一种产品来促销,如1991 年威尔士中部城镇Machynlleth 将《市场宪章》700 周年的庆典来宣传促销以吸引游客。

遗产保护、遗产旅游的日趋火热逐渐形成了“遗产产业”(heritage industry),并在20 世纪后期形成了“遗产化”(heritagization)的研究概念。“遗产化”一词来源于法语Patrimonialisation(可译为空间、产品、物种或实践活动转变为自然、文化或宗教遗产的社会文化、法律或政治过程),在英语中没有与之匹配的词汇。1992 年凯文·沃尔什(Kevin Walsh)首次提出了“空间遗产化”(heritagization of space)的概念,即通过不同历史时期影像的选择性构建,将真实的场所转变成为旅游空间的过程[3]。罗德尼·哈里森(Rodney Harrison)吸收沃尔什的观点,将“遗产化”解释为“物品或场所从具有功能属性的‘东西’转变为供展示或展览的物品的过程”,2013 年哈里森吸收行动者网格理论(actornetwork theory)观点,进一步解释“遗产化”是“物品”与“人”进行复杂交涉的过程,这个过程与“时间”和“空间”等诸多因素组成了“无缝之网”[4]。在“遗产化”过程中,谁来评价遗产、评价遗产的动机、遗产的划定目标以及操作过程都会对“遗产化”的过程和本质产生重要的影响[5]。

2.遗产化的阐释模型

学者们基于不同的学术背景提出了不同的“遗产化”阐释模型,概括而言主要有两种:

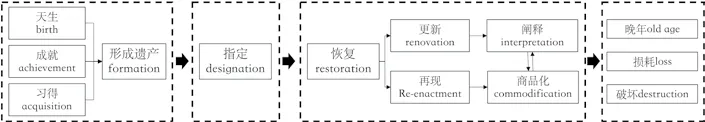

2.1 遗产产品生产模型

遗产产品生产模型(heritage product commodification model)由阿什沃斯(G. Ashworth)于2013 年提出,他认为“遗产化”是遗产被“制造”而不是被“发现”的过程——人们基于当前的目的和需求,对遗产资源进行挑选、阐释、包装并转化为产品,最终通过遗产消费推动遗产产业发展的过程[6],该过程遵循“资源(resources)—阐释(interpretation)—产品(product)—消费(consume)”的逻辑体系。阿什沃斯认为,过去的事件、民俗、神话、遗存等“原材料”与特定地方相结合,经过保护机构的介入并对其科学、审美、历史价值进行识别而转化为资源,再由政府和专家挑选哪些可以作为遗产,阐释哪些遗产故事和讲给谁听,亦即确定遗产的卖点和目标市场,最后将资源转化为产品(图1)。

2.2 遗产过程模型

遗产过程模型(heritage process model)由彼得·霍华德(Peter Howard)提出[7],他将“遗产化”分为四个阶段,第一个阶段是遗产的形成;第二阶段是学者、政府和遗产所有者通过编纂遗产名录来保护遗产;第三个阶段是对遗产进行修复、阐释、再现和商品化,主要考虑是否要鼓励游客参观,区分不同的细分市场需求;第四阶段是指遗产可能面临的破坏甚至消亡。在这个模型中,如何区分遗产的细分市场,又如何限制遗产商品化的步伐,调整遗产阐释的对象,转变遗产形象是其中重要问题(图2)。[8]

阿什沃斯和霍华德分别从旅游和遗产的角度提出了不同的解释理论,前者注重遗产的商业化,促进遗产旅游的发展,后者则强调多方参与和共同决策,遗产是否转变成旅游资源取决于遗产自身情况。不管哪种解释模型,“遗产化”的作用都是突出且显而易见的,对遗产而言,大量被破坏和濒临消失的遗产被保护下来,遗产的多样性得以延续,为当代和后世留下了宝贵的财富;对人类而言,“遗产化”强调人们的意识形态和身份认同,个体成员获得了归属感和自豪感,最终增强内部凝聚力,塑造了良好的社会秩序。[9]

二、“遗产化”的反思批判

“遗产化”为遗产研究提供了新的视角,但是在随后的发展中,“遗产化”逐渐被政治、经济裹挟,因此20 世纪末21世纪初学者又展开了对“遗产化”的反思批判,主要有以下三种观点:

1.“遗产化”造成了“权威遗产话语”

权威遗产话语(Authorized Heritage Discourse)由劳拉简·史密斯(Laurajane Smith)在2006 年提出,它是指一套关于遗产管理和遗产保护的专家式技术话语,它被专家赋予特权去主导和规定专业化的遗产实践,专家被看作是过去的保护者,只有他们能理解遗产的价值,并能够向国内和全世界传达遗产的价值。[10]

图1:遗产产品生产模型

图2:遗产过程模型

权威遗产话语一方面肯定了专家有能力和权威为遗产代言,肯定了精英阶层的经验价值,忽视了普通群体的历史、文化和社会经验,排除了不同的或相反的遗产理解方式;另一方面遗产专家、国家机构二者相互自我指涉(self-referential),在遗产化中不断巩固彼此权威,进一步将这种权威话语合法化,从而在国家、专家、大众之间建立了一套从上至下的关系模式。

权威遗产话语在遗产实践中经常出现负面影响,如红河哈尼梯田,其遗产化的推动者历经专家—红河州申遗办公室—红河州梯田管理局—世界遗产管理局多个权力机构,但是却从未考虑梯田原住民的使用需求,致使原住民的农作、建房等基本需求也不被允许,甚至有村民认为“遗产没有给他们带来什么好处,反而限制了他们的自由”[11],显然权威遗产话语更多地体现了政府相关权力机构和专家的立场。再如1972 年联合国教科文组织颁布《保护世界文化和自然遗产公约》,强调保护具有“突出的普遍价值”“全人类的共同财富”的物质文化遗产,但是客观上这些物质文化遗产却集中出现在北半球的富裕国家,从而忽略了以非物质文化遗产见长的南半球国家,换句话说,非物质文化遗产从一开始就被排斥在保护范围之外了[12]。

2.“遗产化”造成了四种消极预设

克里斯托弗·布鲁曼(Christoph Brumann)在2009 年提出“遗产化”造成了Falsification、Petrification、Desubstantiation 和Enclosure 四 种 消极预设[13],吴秀杰将其解释为伪化、固化、虚化和闭化[14]。

伪化:“文化实践与真实的传统习惯毫不相关,遗产的真实性取决于现在的标准”,“遗产成为了任意命名的符号,不再具有客观真实性,取而代之的是人们赋予给它的内容”[15],其结果就是遗产成为了“伪知识”(fakelore)或“传统的发明”(invention of tradition),如维尔克曼在调查印尼东部苏拉维西人的葬礼习俗之后,发现游客、表演者和组织者三方合力而成的”游客现实主义”(tourist realism)造成了传统葬礼的“文化编辑”(cultural editing):葬礼的时间被缩短、流程顺序统一、全程伴有解说且没有了血淋淋的牲祭场面[16]。

阿什沃斯认为“遗产旅游”是造成伪化的重要原因,他从“遗产旅游”和“文化旅游”差异性的角度提出了一种解释:文化旅游的核心是借助遗迹的保护保存,去发现“真实客观的历史”,而遗产旅游则是通过“遗产化”将遗产转变成为全球化商品,遗产旅游不仅关乎过去,还关乎如何使用(甚至滥用)过去来达到公众教育的目的,因此“遗产化”有时需要刻意地创造、隐藏、选择历史,去给大众创造“真实的”旅游体验,这样的“遗产化”过程中出现虚假片段或实体是不可避免的[17]。

固化:遗产怀旧情绪的蔓延和公众对遗产认知的深化,给日后的遗产实践造成了巨大压力,公众普遍认为遗产从创造之初就亘古不变地传递到了现在,在以后也不应该随意改动,遗产的创新、实践、再创造等能够改变既有规则的驱动力被从现状中获利的抱残维护派(low restoration)所否定。再者,“遗产化”需要满足真实性、完整性、典型性等一系列评价指标,一旦入选遗产名录,遗产就有被固定的风险,其发展、变异的内在潜能被从根本上否定了。

虚化:虚化即“去地域化”(de-territorialisation),遗产从其所处的地方或社会之中脱离出来,人群的流动和遗产的商品化又促进了遗产在全球范围内的流动,流行的互联网虚拟维度也加深了遗产的去地域化过程,遗产成为了分级展示或欣赏的标签,由此造成了遗产与其地域文化之间的脱节,二者的关系发生扭曲,遗产不再具有地域文化特征。

闭化:“遗产化”的作用之一是构建身份、政治认同,但是不可否认的是这会将其他群体排除在外,如海伦·哈森(Helen Hazen)调查发现多数的美国人认为大烟山、大峡谷、夏威夷火山、黄石公园等世界自然遗产归美国和美国人所有,这与联合国教科文组织所持有的“世界遗产归全人类所有,不论其所处位置”的观点相矛盾[18]。而当遗产属于战争遗产、殖民遗产等特殊类型时,就会带来难以预料的后果,如2014 年墨西哥政府将恰帕斯州(Chiapas)的圣克里斯托瓦德拉斯卡萨斯(San Cristóbal de Las Casas)镇申请为联合国教科文组织全球创意城市网络(Creative Cities Network),但是却没有考虑小镇所经历的种族主义和殖民主义给印第安人带来的灾难,导致了印第安人的“反遗产化”运动[19],这都是遗产闭化造成的后果。

3.“遗产化”造成的遗忘

法国社会学家皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)在《记忆之场》中指出:我们越努力去记忆,越表明我们正在遗忘,记忆的场所知识代替我们去进行记忆的地点[20]。 记忆和遗忘一直是左右相随的,在我们记住某些信息的同时,其他的一些信息也被遗忘了,罗德尼·哈里森认为遗产化与记忆有着相似之处,他用历史的积聚危机(crisis of accumulation of the past) 形容遗产中富含的众多的相互矛盾的价值信息,当我们赋予某些信息永恒价值的同时,另一部分的信息价值就被我们抛弃遗忘了[21],这种类似于诺拉的“建造记忆场所”的过程是遗产化遗忘的一个层次。另一方面,在遗产化中,大量的“本质遗产”(heritage in essence)因为遗产价值、认定标准等问题而被排除在“认知遗产”(heritage in perception)之外[22],使得这些遗产获得的关注逐渐减少,最后消失在人类视野中,这是“遗产化”遗忘的另一个层次。

三、新世纪“遗产化”的再认知

21 世纪初“遗产化”的反思批判以及2012 年后批判性遗产研究(critical heritage studies)的出现,为“遗产化”研究提供了新的视野。

批判性遗产研究认为“遗产不是固化的形式,而是一种文化过程或涉事展演(embodied performance)”,“遗产没有物质和非物质之分,物质遗产的意义蕴含在非物质的文化实践中,所有的遗产本质上都是无形的(intangible)”,批判性遗产研究强调遗产的焦点不是“真实性”,而是围绕真实性而产生的各种社会话语和文化实践,这也意味着遗产被重新嵌入到历史和社会之中进行审视。受此启示,“遗产化”的概念不再拘泥于从“物品”变成“展品”“商品”的“狭义遗产化”阶段,而是扩展到了包含“前遗产化”和“后遗产化”的“广义遗产化”过程。值得一提的是,“广义遗产化”并不否定“狭义遗产化”中遗产认定、保护的价值和必要性,而是提供了一种重新认知遗产的视角。

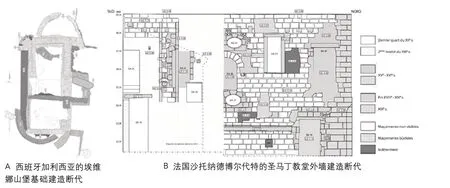

图3:考古层位学、建筑考古学在遗产化中的应用

1.“前遗产化”

“前遗产化”即遗产的形成、发展过程,在这个过程中遗产会经历改建、扩建、修复等多个阶段。学者常用“羊皮纸”(heritage as a palimpsest)形容“前遗产化”阶段,指遗产就像羊皮纸一样会经历多次的擦写、重复使用,但是在这个过程中,早期的遗产活动“并没有死亡,它只是睡着了”,通过对这些“睡着的”遗产痕迹的研究,我们可以“复活遗产”[23]。

将批判性遗产研究的观点融入“羊皮纸”的“前遗产化”阶段,遗产每次的“擦写”和“重复使用”,反映的都是具体时间、空间下的文化实践现象,为了揭示完整的文化实践过程,可以借鉴考古层位学和建筑考古学的相关研究方法。考古层位学主要针对地下遗迹,通过不同遗迹单元之间的“层位关系”划定断代时间[24];建筑考古学则主要针对地面遗迹,采用的方法为类型学的研究方法如年代类型法(Chrono-typology)、尺寸类型法(Measure-chronology) 等[25], 通 过 比对鉴定遗产的原构、非原构构件,确定建筑的始建、修缮时间。考古层位学和建筑考古学都可以为“前遗产化”研究提供技术基础(图3)。

2.“后遗产化”

“后遗产化”也称新遗产化(new heritage process),指遗迹在具有遗产身份之后的阶段,有“再遗产化”(re-heritagization)和“去遗产化”(de-heritagization)两种发展倾向[26]。珍妮·肖霍姆(Jennie Sjöholm)认为“再遗产化”有两种表现形式,其一是在城市发展或新的城市规划被制定时,原有“认定遗产”(designed heritage)的价值需要再次重申而自动纳入新的城市发展规划中,依然具有遗产属性,其二是“认定遗产”的空间、结构发生增减,外部环境发生改变或整体被异地重建之后,原有遗产价值发生改变的过程。

“去遗产化”与“再遗产化”相反,指遗产基于多种原因而从原有的“遗产名录”中被删除的过程。“再遗产化”和“去遗产化”都是遗产在城市发展中的必经阶段,肖霍姆认为二者是个综合权衡的过程,她以瑞典北部资源城市基律纳为例分析了城市发展中的“再遗产化”和“去遗产化”现象:基律纳因矿石资源开采而需要城市整体搬迁,在搬迁过程中,原有的231 栋认定遗产中有21 栋(包括教堂、钟楼、车站、工人住宅等)因异地重建而“再遗产化”,这些遗产被选择的标准是“技术可行、类型全面”,被重建的标准是“视觉可达矿石山、遗产彼此联系密切、与市中心的连接性较高、植被面积覆盖合适、方便修建地下室”等,其余的遗产均因废弃而“去遗产化”,原因是“搬迁遗产带来的经济效益不足”[27]。

“遗产化”概念的前、后拓展表明“遗产化”已经不再是从“本质遗产”到“认知遗产”的多重利益相关者的抉择过程,而是一个自始至终、持续进行的文化实践过程(an ongoing process),遗产就是文化和社会的实践结果。将遗产和“遗产化”视作持续进行的文化实践过程,这就消解了什么是遗产、什么不是遗产和遗产好不好、遗产保护好不好的的争论,遗产的真实性、完整性、继承性也不再是唯一法 则[28],从而帮助我们更加清醒地认知遗产本质,更好地处理遗产作为文化实践与历史语境、当前语境的关系。

四、对国内遗产认知和遗产实践的启示

截至2018 年7 月,我国共有世界自然遗产13 处,文化遗产36 处,复合遗产4 处,共计53 处世界遗产,排名第二,仅次于意大利(54 处)。国内的全国重点文物保护单位数量从第四批(250 处)到第五批(518 处),再到第六批(1080 处),几乎每次都是双倍数量的增长。[29]遗产、国保数量的激增反映的不仅是国民文化意识的觉醒和遗产保护实践的完善,更重要的是,遗产作为一种政治、经济手段已经参与到了国家和地方的社会、经济建设中来,在这样的背景下,“申遗热”“遗产热”成了普遍的社会现象,不知不觉中我国的“遗产化”时代已经悄然来临[30]。但是,与当前时代现状相矛盾的是,我国对“遗产化”的相关认知和实践还存在较多问题,借鉴国外“遗产化”研究的经验和教训,结合我国当前的遗产语境,可以概括总结出如下几方面的启示:

1.构建包容性和对话性的“遗产化”过程

国外“遗产化”的研究路径已经表明遗产和“遗产化”的本质都是特定社会背景下的文化实践现象,这意味着人们能够对遗产背后的认同、价值和意义进行协商。但是与此相反的是目前我国的遗产实践仍深陷政府主导、学者参与、地方缺席的权威遗产话语窠臼,自上至下的遗产化过程没有改变,国家权力与地方能动性之间的张力也日趋扩大。

要解决权威遗产话语造成的独断,我们需要构建包容与对话的“遗产化”过程。一方面,我们应该承认“遗产化”途径的多样性,2018 年的遗产学研究开启了“公共遗产学”(public heritage)转向,强调“遗产的道德决策、管理实践必须与公众直接接触”[31],“遗产应接纳不同的公众身份,引导限制人群行为,遗产区位可达,遗产社会活动开放”等[32],公众参与遗产实践就为“自下而上”“遗产化”提供了可能,云南彝族禳灾仪式[33]、红河哈尼梯田[34]都是“自下而上”“遗产化”的典型案例。此外,不论是“公共遗产学”还是“批判性遗产研究”,都强调遗产化不应仅局限在建筑学家、历史学家中,考古学家、人类学家、民俗学家、社会学家、文物保护者、策展人、博物馆管理员等都应当参与到遗产实践中[35]。值得一提的是,多样性的“遗产化”途径并不否定国家权力机构的主导作用,只是应尽力避免权威话语的独断,因此国家层面的遗产保护机构也可以成为“遗产化”中的研究对象[36],这方面以日本的实践较为领先,并直接促使日本形成了独立于西方的遗产保护体系[37]。

另一方面,构建包容、对话的“遗产化”过程也需要承认遗产价值诠释的多样性。遗产价值诠释的多样性要求遗产保护的认知不能仅仅从物质实体来考量,而必须要置于一个复杂的历史结构和社会脉络之中。[38]目前《中国文物古迹保护准则》强调历史、艺术、科学、社会、文化五大价值,但是在实际操作中常会因价值认定而产生大量的争议分歧,一些特殊的遗产形式也常因殖民、战争、迷信等负面因素而无法成为法定遗产,道夫·博内卡珀(Gabi Dolff Bonekämper)认为这些矛盾分歧表明遗产具有“争议或不和谐价值”(discord value)[39],美国盖蒂中心认为传统遗产保护视野之外的“遗产经济价值”(遗产保护效益与地块开发收益的比值)也特别重要,一些“痛苦与耻辱之地”也可归类为“负面遗产”(negative heritage)或“困难遗产”(difficult heritage)[40]。国内的故宫养心殿研究性保护项目中,学者提出养心殿的“保护修缮工作本身”就是一种价值[41],也拓展了遗产价值诠释的多样性。

2.正确处理“遗产化”过程中的四种消极预设

当前我国的“遗产化”实践过分地强调遗产的“文化认同、民族团结、国家认同与统一、社会稳定和谐”等教育、政治功能[42],遗产有被“伪化”和“闭化”的风险;对遗产的使用强调保护历史和过去中蕴含的价值信息,对遗产潜在的再利用功能和经济价值侧重不足,并且遗产的保护多以物质本体为主,缺乏对周围环境和情感记忆的考虑,容易造成遗产的“固化”和“虚化”,要解决这四个消极预设,我们需要正确处理“遗产化”与历史、经济、环境等因素的相互关系。

首先,“遗产化”应以客观存在的文化实践现象为基础,而非选择之后的人为加工,全面展示“真实的遗产”(genuine heritage)是解决遗产伪化的重要方法[43],尤其是对于遗产的一些负面价值因素(如等级观念、封建伦理、战争殖民等),也应同样给予真实具体的体现,由此来消解遗产展示(heritage display)与真实历史(academic history)之间的对立[44]。以日本的京都祇园祭为例,虽然在祭祀游行中涉及宗族体系、男尊女卑、长幼尊序等封建观念,但是游行之人并不对此否定,反而认为这强化了历史认知。再者,真实的遗产也避免了历史积聚危机造成的遗产遗忘,遗产的价值信息都可以被有 效地传承。

其次,某些遗迹、遗物一旦成为遗产,就陷入了“不改变原状”的僵化境地,遗产自由发展和“突变”的潜力被扑灭了。与此相反的是国际上非物质文化遗产的保护,已经完成了从保护非遗本身向保护非遗“传承人”的转变,这也暗示着非遗“传承人”可以对非遗进行“主观”“创造性”的“活态传承”[45]。因此,借鉴非遗的保护经验,遗产不仅是历史上文化实践的集合,在现在、将来也有文化实践的可能性。在这些可能的文化实践中,布鲁曼肯定了将遗产改造为展览性建筑的重要作用,但是商业功能如宾馆、商店才是遗产实践最可行的方式,尤其鼓励在遗产实践中体现租户或业主对遗产的理解观念。需要指出的是,商业功能的遗产实践不仅包含遗产的“硬件”如建筑的立面、结构、材料等,更重要的是如何通过遗产实践再现遗产的“软件”,如生活起居、餐饮习俗、着装传统、精神信仰等[46],硬件和软件的同时实践才能有效避免“遗产化”中的过分商业化问题。

再次,面对商品化和全球化造成的遗产与地域关系的失调,布鲁曼提出了“本质遗产”(substantial heritage)的概念,并以日本京都的町屋为例指出,遗产化中不仅包括建筑本体,更包括遗产的“美感、城镇景观贡献度、季节美感度、环境友好度”等,在这个过程中,遗产逐渐脱离了物质的存在成为人们的精神归属[47]。国内学者则提出了“建成遗产”(built heritage)的相似概念[48],均是指遗产不仅包含遗产本体,更包括其所在的建筑、城市、景观等历史环境,这种综合的“遗产化”概念加强了遗产与人们之间的精神联系,也避免了遗产虚化的风险[49]。

最后,我国的遗产实践过分地强调政治和经济作用来促进民族融合、旅游业发展,由此造成的遗产闭化已经引起了学者的批评,史密斯提出“遗产化”的最终目的应该是实现“个体层面的遗产构建”(individual heritage making)[50],也有学者将这个过程称为“个人层面的情感依托”[51]“外怀旧(exo-nostalgia)向内怀旧(endo-nostalgia)的转变”[52]“保护物质本体(fabric)向保护承载意义(significance)的转变”[53]。意思都是游客在参观遗产时所构建的对国家叙事、国家情感的思考,即人们参观遗产的目的不在于遗产本身的年代久远、艺术审美或身份归属,而是将遗产视作历史传承的链条,可以追溯至多年以前,从而建立个人层面上的记忆身份、情感依托或思乡怀旧,即使在同一个遗产地,人们构建的遗产感(heritage sense)也是多样的。因此即使国家机构制造了遗产,他们并不能够控制和左右人们思考和使用遗产的方式,通过遗产建立情感依托或身份记忆才是“遗产化”的主要目的。

3.重新认识遗产价值和遗产的文化实践属性

当前,我国的“遗产化”研究较多地集中在民俗学领域,尤其是近年来民俗学的“非遗”转向,学者更多地关注非遗的“遗产化”过程、“遗产化”中的主体不平衡现象、“遗产化”的批判反思三个方面,最近已经有民俗学者指出非遗“遗产化”更重要的是历史的“不断再创造”和“当前实践”,而非“世代传承”[54],表明民俗学的“遗产化”研究与国外趋于同步。反观以物质遗产为主要研究对象的建筑学领域,不仅对“遗产化”的关注较少,并且其认知也基本停留在“狭义遗产化”阶段[55],大量基于遗产价值分析、价值评价的研究也反映出“遗产化”更多地被视作研究结论而非研究对象,学界尚未对遗产价值与“遗产化”的关系产生清晰地认知。

国外“遗产化”的研究路径已经表明,遗产的价值是相对的,它会随着人们未来认知的改变而改变,主观判定和客观存在的时间和叙事连贯方式在不断地被消解[56],因此遗产价值会随着时间、空间而改变,而不变的则是遗产的文化实践属性。将这个属性纳入历史的维度,遗产就成了不断变化、进化的过程,在这个过程中肯定遗产的真实性(authenticity),否定遗产的原初性(original),肯定遗产的保护(conservation),否定遗产的保存(preservation),肯定遗产的再生(regeneration),否定遗产的复制(duplication)。正如勒·迪克(Viollet Le Duc)所认为的“保护的意义超过保存,而修复的目的是再创造,即以存遗补缺和创意完形来延续历史,与中世纪哲匠跨时空沟通,而不是消极地复制历史形式”[57],以这种观点来看,“风格性修复”的巴黎圣母院不应彻底被否定,它毕竟客观反映了资产阶级革命之后法国理性主义的文化实践现象。

再者,将遗产视作文化实践,这也为我国的遗产保护提供了新的启示。当前我国的“遗产化”遵循国家级、省级、市级、县级的多级体系,不同遗产等级之间的差异、本质遗产和认知遗产的是否等因素,致使等级较低的认知遗产和一些本质遗产因获得的关注减少而被逐渐遗忘。遗产的文化实践属性表明遗产只是文化实践的物化形式,不以外在物化形式去划分遗产等级,而是以内在的文化实践现象去划分遗产,这就消解了遗产等级的差异,同一个文化实践内的遗产均处于相等地位,这就避免了“遗产化”中造成的本质遗产遗忘,同时也是未来“遗产化”中一个 可能方向。

五、结语

“申报世界遗产就是为国家赢得国际声誉,因而也往往不去追究该过程的准确性了”[58],这正是我国当前的遗产化现状,遗憾的是“申遗热”“遗产热”的社会现状阻挡了我们对“遗产化”的自问反躬,“遗产化”被视作百利无害的过程。国外的“遗产化”经验表明“权威遗产话语”“四种负面预设”“遗产遗忘”都是“遗产化”中的潜在问题,现在这些问题也日益凸显在了我国的遗产实践之中,强化“遗产化”过程中的包容性与对话性、正确理解遗产与政治、经济、环境的相互关系都为解决这些问题提供了可能的思路。此外,遗产和“遗产化”殊途同归,二者的本质属性都是文化实践,理解了这一点,我们就可以站在历史的高度,厘清遗产评价、遗产保护和遗产再利用当中的诸多问题。这样,才能够保障遗产不被时代局限所束缚蒙蔽,真正代代传承给未来。

注释

[1] 陆地. 罗马大斗兽场——一个建筑,一部浓缩的建筑保护与修复史[J]. 建筑师,2006,4:29-33.

[2] Robert Hewison. The heritage industry:Britain in a Climate of Decline[M]. London:methuen. 1987.

[3] Walsh Kevin. The representation of the past:museums and heritage in the post-modern world[M]. London:Routledge,1992.

[4] R o d n e y H a r r i s o n. H e r i t a g e:c r i t i c a l approaches[M]. London:Routledge,2012.

[5] Susan LT Ashley. Re-telling,Re-cognition,Restitution:Sikh Heritagization in Canada[J]. Cultura,2014(2):39-58.

[6] Gregory Ashworth,Peter Larkham. Building a new heritage:Tourism,Culture,and Identity in the New Europe [M]. London:Routledge,2013.

[7] Peter Howard. Herit age:management,interpretation,identity[M]. Leicester:Leicester University Press,2003.

[8] 张朝枝,屈册,金钰涵. 遗产认同:概念,内涵与研究路径[J]. 人文地理,2018(4):20-25.

[9] Brian Graham,Gre gor y A shw or th,John Tunbridge. A geography of heritage:Power,culture and economy[M]. London:Routledge,2016.

[10] Laurajane Smith. Uses of heritage[M]. London:Routledge,2006.

[11] 屈册,金钰涵,张朝枝. 哈尼梯田“申遗”过程与旅游发展中的权力实践[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版),2018(3):64-69.

[12] 王杰文.“遗产化”与后现代生活世界——基于民俗学立场的批判与反思[J]. 民俗研究,2016(4): 20-33.

[13] Christoph Brumann. Outside the glass case:the social life of urban heritage in Kyoto[J]. American Ethnologist,2009(2):276-299.

[14] 克里斯托弗·布鲁曼,吴秀杰. 文化遗产与“遗产化”的批判性观照[J]. 民族艺术,2017(1):49-55.

[15] Richard Handler,Jocelyn Linnekin. Tradition,genuine or spurious[J]. The Journal of American Folklore,1984(385):273-290.

[16] Toby Alice Volkman. Visions and revisions:Toraja culture and the tourist gaze[J]. American Ethnologist,1990,17(1):91-110.

[17] Yaniv Poria,Gregory Ashworth. Heritage tourism—Current resource for conflict[J]. Annals of Tourism Research,2009(3):522-525.

[18] Halon Hazen. Valuing natural heritage:park visitors’values related to World Heritage sites in the USA[J]. Current Issues in Tourism,2009,12(2):165-181.

[19] 张青仁. 殖民主义遗迹与墨西哥恰帕斯州印第安人的“反遗产化”运动[J]. 文化遗产,2018,5:96-104.

[20] 皮埃尔·诺拉. 记忆之场:法国国民意识的文化社会史[J]. 南京大学出版社,2015.

[21] Rodney Harrison. Forgetting to remember,remembering to forget:late modern heritage practices,sustainability and the ‘crisis’ of accumulation of the past[J]. International Journal of Heritage Studies,2013(6):579-595.

[22] 燕海鸣. “遗产化”中的话语和记忆[N]. 中国社会科学报,2011-08-16(012).

[23] Sarah Dillon. Reinscribing De Quincey’s palimpsest:The significance of the palimpsest in contemporary literary and cultural studies[J]. Textual Practice,2005(3):243-263.

[24] 霍东峰. 考古层位学之“层位关系”[J]. 考古,2017(5):84-94.

[25] Anna Boato,Daniela Pittaluga. Building archaeology:a non-destructive archaeology[C]//15th world conference on nondestructive testing,Roma. 2000.

[26] Jennie Sjöholm. Heritagisation,re-heritagisation and de-heritagisation of built environments:The urban transformation of Kiruna,Sweden[D]. Luleå tekniska university,2016.

[27] 同参考文献[26]:56-57.

[28] 同参考文献[5]:40.

[29] 李琦,刘大平. 建筑文化遗产群落的多样性特征解读——以中东铁路为例[J]. 建筑师,2017,5:101-105.

[30] 陈曦. 当代国际建筑遗产保护理论动向[J]. 建筑师,2011,01:96-101.

[31] Angela M Labrador,Neil Asher Silberman. The Oxford Handbook of Public Heritage Theory and Practice[M]. Oxford:Oxford University Press,2018.

[32] 张若辰,代莹,李宁汀,等. 对遗产经济侵蚀遗产公共性的研究——以西湖文化景观为例[J]. 城市发展研究,2017,8:85-90.

[33] 吴薇,王晓葵. “文化”场域的博弈与“遗产”价值的重构——基于彝族禳灾记忆遗产化案例的思考[J]. 民族学刊,2017,6:37-45.

[34] 同参考文献[11]:65-67.

[35] 同参考文献[14]:52.

[36] R e gin a B e n di x,A di t y a Eg g e r t,A r nik a Peselmann,etc. Heritage Regimes and the State[M]. Göttingen:University Publishing Göttingen,2013:121-139.

[37] Christoph Brumann,Rupert Cox. Making Japanese heritage[M]. London:Routledge,2010.

[38] 张鹏,陈曦. 后现代图景下的批判性保护——美国当代建成遗产保护动向[J].建筑师,2018,4:28-33.

[39] Dolff Bonekämper Gabi. Sites of memory and sites of discord:historic monuments as a medium for discussing conflict in Europe[M]. London:Routledge,2008.

[40] 同参考文献[14]:50.

[41] 赵鹏,林佳.从天坛到养心殿——研究性保护工程的轮回[J].建筑学报,2018,10:18-24.

[42] 张朝枝,林诗婷.遗产内涵的政府话语分析[J].旅游论坛,2017,10(1):1-9.

[43] 同参考文献[13]:284.

[44] Raphael Samuel. Theatres of memory:Past and present in contemporary culture[M]. New York:Verso Books,2012.

[45] 同参考文献[12]:29.

[46] 同参考文献[13]:285-286.

[47] 同参考文献[13]:288-289.

[48] 亚历杭德罗·马丁内斯. 日本建成遗产保护方法的发展[J]. 建筑师,2018,4:34-44.

[49] 吴美萍. 从战后重建到预防性保护——比利时建筑遗产保护之路[J]. 建筑师,2018,4:19-27.

[50] 同参考文献[10]:27-39.

[51] 同参考文献[14]:52.

[52] David Berliner. Multiple nostalgias:The fabric of heritage in Luang Prabang[J]. Journal of the Royal Anthropological Institute,2012(4):769-786.

[53] 同参考文献[38]:33.

[54] 彭牧.非物质文化遗产的当下性:时间与民俗传统的遗产化[J].民族文学研究,2018,4:21-34.

[55] 董一平,侯斌超. 工业遗存的“遗产化过程”思考[J]. 新建筑,2014,4:40-44.

[56] 艾瑞德姆·达塔,毕敬媛. 为了未来的怀旧[J]. 时代建筑,2015,5:34-39.

[57] 常青. 过去的未来:关于建成遗产问题的批判性认知与实践[J]. 建筑学报,2018,4:16-20.

[58] Franoise Chaoy. The Invention of the Historic Monument[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2001.

图片来源

图1:根据参考文献[6]改绘

图2:根据参考文献[7]改绘

图3A:来自Blanco Rotea Rebeca,Mañana Borrazás Petricia,Ayán Vila Xurxo. Archaeology of architecture:theory,methodology and analysis from landscape archaeology[J]. 2003:17-40.

图3B:来自Tournadre Franck,Noblet Julie. Tours (Indreet-Loire),12,rue Descartes,maison médiévale du quartier canonial Saint-Martin[J]. Archéologie médiévale,2016 (46):199-200.