榆林十六窟壁画楼阁的铺作形制复原及其意义探析

2020-11-09喻梦哲

喻梦哲

惠盛健

一、榆林十六窟开凿史料简述

榆林十六窟大约建成于公元936—940 年,为曹元德执掌瓜、沙时为其父母所造功德窟,主室甬道南壁等身供养人像榜题“敕归义军节度使检校太师兼托西大王谯郡开国公曹议金一心供养”,北壁供养人像榜题“北方大回鹘国圣天公主陇西李氏一心供养”,前室甬道南壁为曹元德自身像,榜题“□□□归义军节度瓜沙等州□□谯郡开国侯曹元德……”,主室东壁与后壁图绘“劳度叉斗圣变”,南壁西侧绘“药师经变”,其上的楼阁形象早已广为人知(图1),且常为建筑史学者引用。

二、榆林十六窟所示铺作形象的特征归总及其复原推想

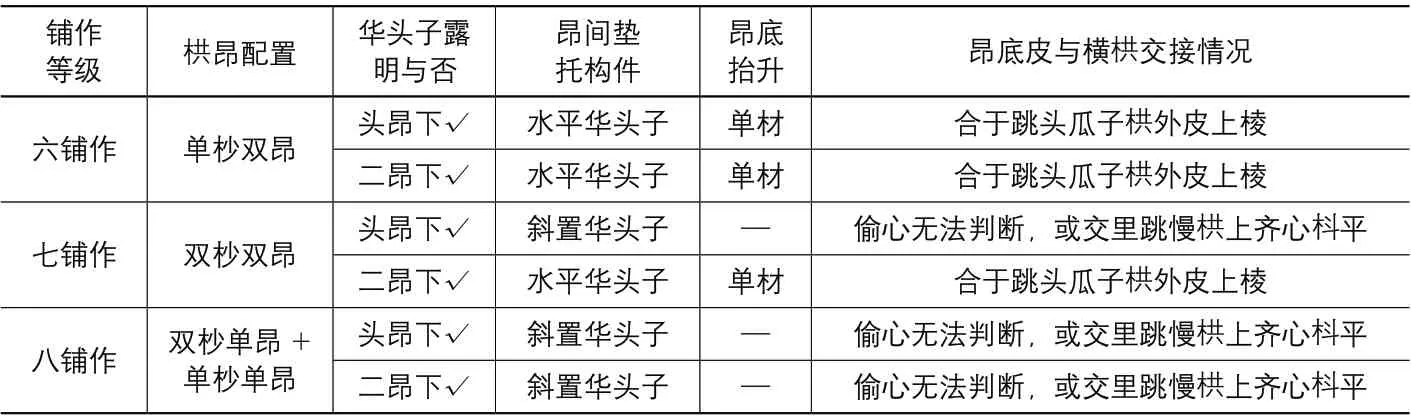

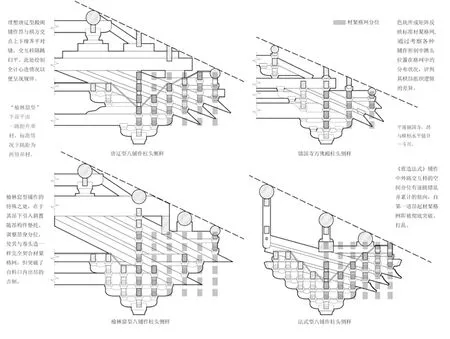

窟内南、北壁楼阁形象中涵括了六到八铺作的高等级斗栱,过往研究多引借该图论述晚唐五代建筑技术发达的事实,强调诸如驼峰、枓子的样式做法或阑额合角造、耍头不伸出等构造细节,而未关注其特殊的下昂组合方式。为此,本文首先解析其铺作形象,继而论述此“类”铺作独有的构造逻辑。我们从栱昂的配置方式、华头子是否露明、昂间垫托构件的种属、昂底抬升高度和昂栱交接关系等五个方面分析复原方案,发现随着铺数增加,下昂接邻构件间的交接关系亦存在递变规律(表1)。

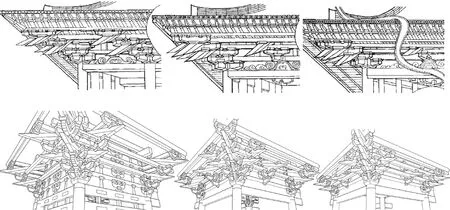

图1:榆林十六窟壁画线稿及其复原模型

榆林第十六窟壁画铺作中昂、栱交接关系 表1

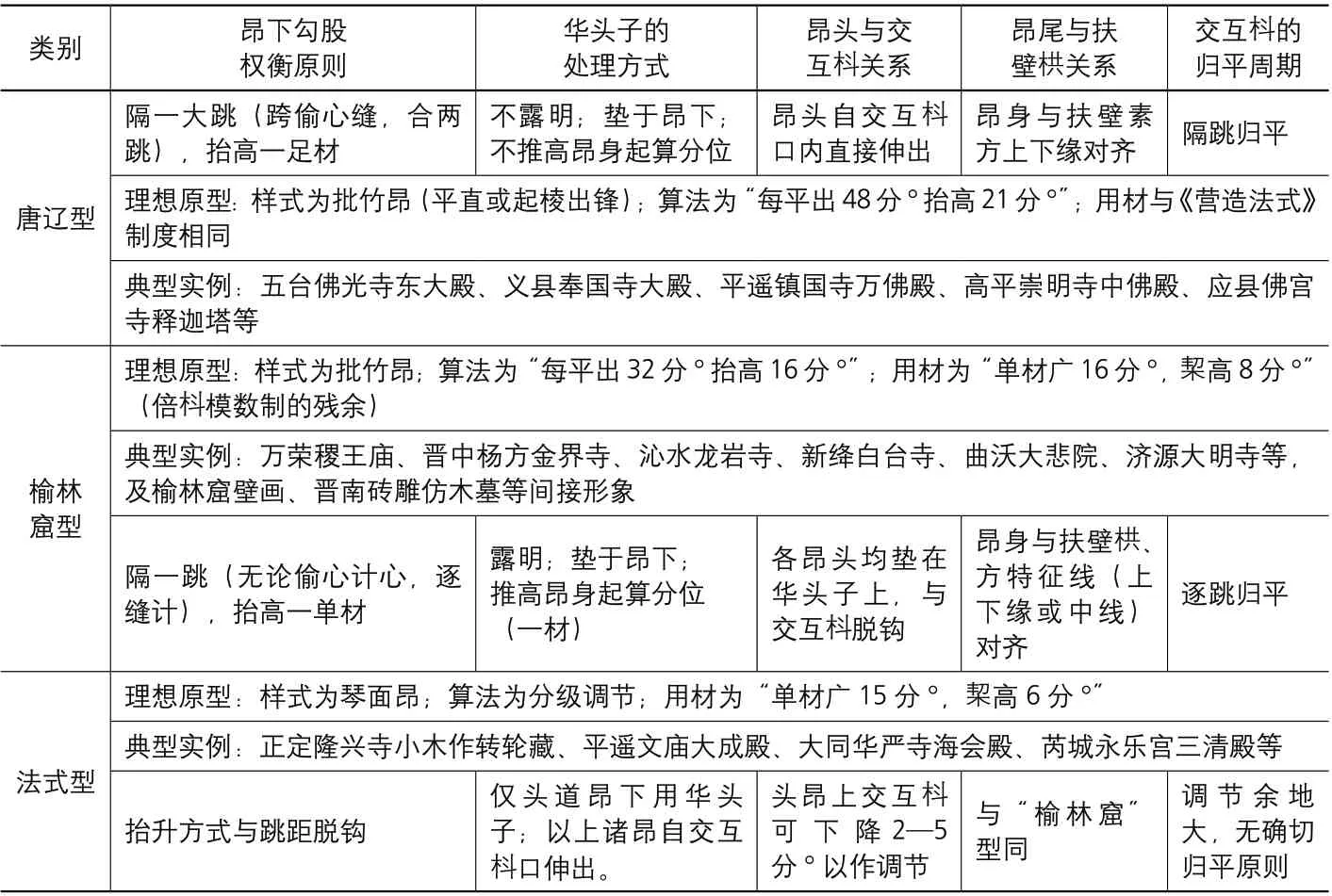

“唐辽型”“榆林窟型”及“法式型”铺作昂制异同一览 表2

十六窟壁画所示铺作具备不同于唐辽、宋金官式做法的明显特性(如昂底切平,以同型的随昂斜杆垫托并合成整体后直接自交互枓口内伸出,其出跳方式与华栱相同,完全符合扶壁上的材栔格线),为便于表记,我们姑且称之为“榆林窟型”斗栱,它相较于唐五代以来的传统存在如下革新,但又不同于《营造法式》的规定:

①昂身不再如“唐辽型”般直接自交互枓口内伸出,而是垫在伸出枓外的华头子上,此时昂的起算分位被抬高一材广(《营造法式》下道昂垫于华头子上,上道昂自交互枓内伸出,显然是“唐辽型”与“榆林窟型”的折中);

②逐跳上里、外端交互枓均保持齐平,这既不同于“唐辽型”隔跳归平的传统(每跳下降半足材),也有别于《营造法式》的分级调节机制(六铺作以下头道昂端与里跳归平,六铺作以上各昂端下降份数不一,内外无法归平),反而令得昂的出跳原则趋近于华栱,从而简化了设计;

③昂身下遍置斜向补强构件,其与昂组合后共同向内挑斡平槫;

④昂及其下补强构件的下缘均作水平截割,并与华头子下缘齐平,共同斜垂向下后延展伸出。[1]

上述四点同时涉及构造约束条件与构件形式逻辑,与既存的“唐辽型”或“法式型”铺作间存在较大差异[2],因此“榆林窟型”反映了一种独特且自成体系的设计思路(表2)。

考察壁画中(图1)枓、栱线条的位置关系,可对其昂制作出如下假设:①外侧不减跳,平出一跳抬升一材广、跳距合两材广,头昂在第二跳交互枓口外棱处被华头子抬高一材广,总计出两跳、抬高两单材;②栔高为单材广之半[3];③昂身垂高为一材广。

图2:“榆林窟型”“唐辽型”及“法式型”铺作昂与栱、方交接关系示意

榆林窟十六窟壁画铺作复原及其昂、方交接位置比较 表3

该假设的合理性、唯一性与现实存在性暂留待后节阐明,此处先据之设定模型,通过做图发现:

其一,昂身过扶壁处与素方上、下皮线或中线重合,便于操作和记忆(图2)。

其二,昂身与跳头横栱的交接关系同样简明。昂与斜置华头子均只在自身半高位置向上(或下)斜开子荫,此时完全可以削去横栱与华头子的上半部分,以便完整容纳昂身与剩余横栱,这导致昂的榫卯做法远较《营造法式》图样简易,各跳昂身的卯口开法只存在上、下朝向的区别;部分斜置华头子更是通高开子荫,这当然有利于提高制备构件的效率。

其三,斗栱各层构件间的关系发生了改变,由早期的材栔交叠趋向于密缝实拍,其昂身与扶壁素方/外跳横栱间既可如“唐辽型”一样对缝直交(上下棱线齐平),亦可错缝半交(上下棱线对平中线),因而正缝上原本支垫于昂、方间的齐心枓不再必需(表3)。实际上,昂与斜置华头子形成固定组合相当于放大了昂身垂高,令其得以跨过素方间的空隙,填补栔高空白,这就避免了柱缝上齐心枓损坏后波及井干壁整体稳定的风险,齐心枓自身亦可顺势退化为贴耳或隐刻线的形式以“放过昂身”。质言之,殿阁建筑栱、方堆垒的井干特征已遭到削弱,构件直交的倾向显示了厅堂思维的盛行(图3)。

三、“榆林窟型”铺作形制复原的关键问题释疑

上节在对十六窟壁画斗栱进行复原时提出了三个前提条件,这是从采用斜置华头子做法的存世遗构中总结出来的,其恰当与否仍需进一步的逻辑与旁例证明。

逻辑上,我们分别从铺作算法和构造节点两方面的约束条件着眼,对所谓“榆林窟型”的昂制成立前提进行考察。我们知道,在算法上,同等跳距下,昂身每经一跳升降值必定相等,此时计算各跳头交互枓高度分位最为简便,进而出檐深浅、屋架峻缓也随之决定,因此《营造法式》虽有减跳做法,却也强调标准跳距恒为两材广。对于十六窟壁画而言,既然其表现的是昂下遍施斜置华头子的做法,昂身已被推高单材且交互枓业已内外归平,此时跳距均等与否都不再改变逐跳抬升一足材的结果,那为何还要假设跳距不变?

这需要从构造关系中寻找答案——昂身过柱缝时与扶壁栱、方边棱或中线对齐是符合工匠思维的最简选项,在《营造法式》颁行前,这种处理方式在实例中占据绝对多数。唐以来的铺作安勘传统均需服从扶壁位置昂、方上下皮线对缝齐平的原则,五代以后虽略有调整(如奉国寺大殿之昂下皮与跳头横栱中线重合,镇国寺万佛殿之昂下皮与交互枓口外棱重合),但仅限于在正交前提下作半材厚或斗耳厚的简单平移。直到李诫创新份制,才有可能借助精确的模数控制实现因各跳头上交互枓错位导致的昂、方错交,以及随之而来的榫卯做法的复杂化。从开凿及绘制年代看,“榆林窟型”铺作在设计和施工层面均达不到李诫要求的精确度,其出跳方式应当更接近唐辽以来的传统,前述假设①应当是合理的。

图3:榆林十六窟壁画八至六铺作复原侧样

实例中,一个普遍的现象是北宋末以前的昂制设计多采用整洁的四、五举勾股比,即每一跳伸出两材广、抬高一材广,或者取材广、厚的公约数或对分数为基准量继续微调。这一时期材的广厚比多取1.6,也就是枓、栱、昂、方均从同一根章材上取得而未做分化。从日本中世禅宗样建筑跳距合两枓长且枓长等于材广、栔高取材广之半等情况看,李诫所谓的“倍斗取长”可能也涵括了铺作的空间跳距设定。在五举的榆次雨花宫[4]、登封初祖庵[5]和四举的西溪二仙宫[6]等遗构上,都可以看到以单材广整倍数定出跳长、以对折后的1/4 乃至1/8 单材广作为出跳值增减基准量的现象。由于上述实例都采用低铺数单下昂做法,即或其昂身受华头子抬升的高度不一,后端仍能保持与扶壁素方对齐,这不同于高铺数多下昂的“榆林窟型”斗栱。对于后者,逐昂下华头子必须恒取“平出一跳抬升一材”的定值,否则昂尾与素方的交接关系势必因畸零数字逐步累积终致无法控制,最后使得各道昂的榫卯位置、尺寸、形状各异,无法规格化制备。反之,假设①的出跳原则有大量北宋前中期实例支撑,其本身也便于求得昂尾准确分位,应是曾被普遍运用的法则。

综上所述,为确保下昂与扶壁乃至跳头栱、方间交接节点的整齐,必须满足华头子外伸一跳且推高昂身一材广的基本要求,这导致了两个衍生现象:其一,昂的前端需搁置于跳头瓜子栱外皮上棱处,以保证昂身斜率控制点与其余构件的结构边线重 合[7],为制作、安勘相应构件带来便利;其二,因华头子伸出距离较大,昂尖若继续斜垂向下,在视觉上是不美观的,也突破了唐以来“只于交互枓口内出昂”的旧规,因而壁画中采用了顺势斩断昂尖、令昂底与华头子下皮取平的做法。

十六窟壁画所示的铺作形制完全满足算法原则与构造要求,本身亦符合建筑技术发展的大趋势,其存在的真实性当无疑义,但它能否反映晚唐五代以来官式技术的变革情况?它本身在建筑史的发展脉络中又曾扮演过怎样的角色?它是唐辽旧制与《营造法式》新规间的短暂过渡?抑或是一种曾广泛存在的另类选择?我们接下来从构造和样式逻辑两方面进行讨论。

四、“榆林窟型”铺作的构造逻辑探析

首先考察“榆林窟型”斗栱在构件层面较之“唐辽型”的进展——从形象的突变看,它主要集中于两点:一是下昂不再从交互枓口伸出,转而垫托在诸如斜置华头子的“类昂”构件上,其与下端出跳部件的连接方式从点转化为线,因而有效增大了节点面积,化解了剪切力作用下集中于交互枓处的应力突变点,避免了因其风化劈裂对整组铺作造成的潜在威胁;二是华头子斜置后与昂实拍紧密并组合受力,加强了后尾的挑斡承重能力。“下昂+类昂”构件的组合导致了昂自身概念的泛化,这或许是我们在元明建筑中看到的大量昂下斜杆(如溜金斗栱中的斜置撑头木、蚂蚱头等)的肇始。此时昂的制备大幅简化,其垂高设定不再局限于单、足材,而可藉由“类昂”构件的补足随宜调整(对于不够制作足材但相较单材又有冗余的生料而言,可以组合成材的整倍数后使用);此外,昂的安放分位亦获得更大自由,可与扶壁栱、方错缝交于各自中线处,这打破了“唐辽型”出跳栱、昂必须与柱缝栱、方上下缘对齐的传统。横栱、素方可与组合后的昂或昂下斜置构件任意交接,使之在斜率设计上更加自由,便于其匹配屋架举折以挑斡平槫。最后,新的形制更利于处理榫卯:“唐辽型”昂、栱、方间两两对齐正交,势必导致横向构件加大开口以放过出跳构件,“榆林窟型”改为错缝半交,减小了卯口尺寸,增加了节点强度;“唐辽型”的扶壁栱、方间以齐心枓填补空隙,但枓件本身无法有效约束昂、方交点,该处实际上只是借助重力压实,无法限制水平方向的歪闪失稳,“榆林窟型”则借助昂身填补栔高空隙,昂、方直接错缝咬合,无疑更为牢固。显然,“唐辽型”铺作分件纵横间隔叠垒的井干式建构思维与组织原则在十六窟壁画中已被扬弃,代之以整体性的“片状”组合,横向与纵向构件的空间分位设计从相互制约[8]走向各自独立,铺作中以昂为代表、从属于横架体系的斜向构件逐步凌驾于从属于纵架体系的扶壁系统之上,这或许是斗栱技术转折的一个源头(图4)。

图4:榆林第十六窟壁画八铺作的推测原型

图5:榆林第十六窟壁画八铺作转向“平出假昂”的过程示意

我们再从构造层面比较两者的异同。

第一个差别是各跳上交互枓归平的实现途径:因昂身垂高限于单/足材,“唐辽型”昂端的交互枓只能逐跳依次升降半足材,在低铺数、低材等前提下,较低的铺作总高和不能调节的跳高将带来低矮的屋檐;“榆林窟型”的昂身斜率基本不受横栱分位影响,其端头高度也可以在一材广范围内随宜调整,因而跳头交互枓的安放位置具有更多可能,檐口的调节也更加自由。

第二个差别可归结为华头子的处理方法:壁画图像显示,昂自交互枓口伸出的惯例已被打破,华头子逐跳伸出枓外托昂,低铺数时平出、斜切,高铺数时则在其上先安放斜置华头子一根后再承昂,造成平、斜华头子并用的组合形式,日本部分禅宗样建筑常在真昂间夹以小块斜垫木,或许原型就在于此。

第三个差别是出现了栱、昂间续配置的新形象:八铺作双杪单昂接单杪单昂的配置方式多见于闽浙建筑,十六窟壁画可能暗示了其祖源所在。实际上“榆林窟型”的独特构造(交互枓归平意味着昂出跳时不减跳高)也最为适合与华栱灵活搭配、反复组合。

第四个差别体现在转角铺作的构件选型上:正缝昂因不能穿过柱缝并斩断角昂,故只能采取合角下昂的形式,若铺数多,则累叠多重后易失稳外翻,为此,“唐辽型”在正缝多只出华栱,但这牺牲了铺作形象的均齐美观。“榆林窟型”基本解决了这个问题,一则其华头子吐出较远,可有效承托悬出的合角下昂;二则昂本身与扶壁素方半交,合角昂绞入扶壁中的榫头可适当延长,从而提升稳定性;三则跳头交互枓归平带来栱昂间续配置的可能,明栿获得更大的调节余地,正身缝构件可完全十字交搭(尤其当下跳用平出假昂时,所有构件均相互正交),仅最上一层昂身外悬,转角结构得到了极大的改良(图5)。

最后从构架层面考察“榆林窟型”较之“唐辽型”的优势。其一在于梁栿得到了加强——唐辽殿阁中,明栿前端或出作华栱、或斫成不露明的华头子,因绞入斗栱后断面急剧缩小,其伸出距离势必受限,辅助承檐的能力亦较弱;反观“榆林窟型”,因昂身脱离交互枓口而抬升一材广,故梁栿端头可大幅伸出柱缝后直抵实拍后的多道昂下,梁头最终绞入跳头横栱而非卧于交互枓内,交接更加致密(若铺数低,则外伸梁头的搁置位置缺乏选择余地,即省略明栿而令草栿下降作衬枋头或耍头,以之直接承檐,从而开启桃尖梁之先河,同时导致了“插昂”的产生)。其二则是内柱高度的设定更为自由——唐辽殿阁中的内、外柱因铺作高度趋同(至多减一跳)而天然地倾向于等高,唯如此方能确保在槽身内外均匀地安放平闇;“榆林窟型”则不然,因其逐跳出华头子托昂,故明栿可选择在任一跳高度分位上伸出并将端头斫成华头子形状,这意味着它的高度是不确定的,若分位低,则内柱头铺作亦随之缩减铺数,最多可较外檐减少两跳。其三是角间设计的优化——“唐辽型”补间铺作不发达且仅出华栱,并不与构架发生联动;“榆林窟型”用六、七铺作的建筑形象中,补间明显更为成熟且通过真昂参与挑斡平槫。这当然符合五代、北宋以来的新趋势——前者角梁需转过一间两椽,因衬角栿无法取缔,角间需恒取方;后者则得益于补间铺作承重能力的提升(昂类构件多道实拍),可以将角梁直接搭压其上并省略衬角栿,大角梁仅需转过半间一椽,结角方案灵活且不必取方(此时正、侧面补间不匀,后尾交点亦不必汇于一点),可以更加自由地适应场地对面阔、进深规模的不同要求。

图6:“唐辽型”与“法式型”外檐铺作的设计意向对比

五、“榆林窟型”铺作的形式逻辑探析

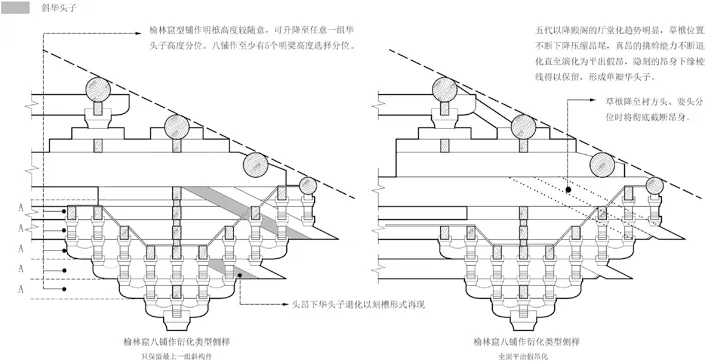

从形式层面看,“榆林窟型”下昂的突出特质表现在两方面,其一是八铺作时反常规的栱昂相间配置方式,其二是逐昂下华头子露明的做法。

前者反映了铺作设置次序的进步。如所周知,《营造法式》默认的铺作次序建立在栱在下、昂在上,两者各自成组配设的基础上,但闽浙实例中却多有栱昂单元间杂出现的情况,且十六窟壁画八铺作殿宇中亦出现了类似现象。

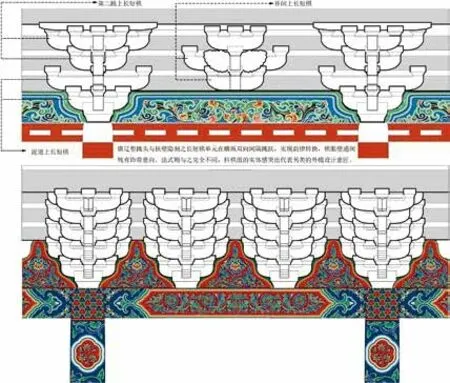

我们知道,卷头造在中唐以前的建筑形象中占据着主导地位,在诸如西安慈恩寺塔门楣线刻佛殿、咸阳懿德太子墓壁画阙楼及大量同期敦煌壁画建筑图像中,五铺作双杪具有最高的出现频率,它的跳头与扶壁部分极度契合——纵列的“I”字式井干壁上,“令栱+素方”单元不断重复堆叠,出跳华栱与柱缝栱、方十字正交,隔跳偷心的跳头令栱与扶壁令栱间完全正投影重合,同时单栱造保证了各缝上“令栱+素方”的同构关系衡定且韵律感强烈,单元组合的反复叠加延续了井干构造的思维逻辑。随着入宋后重栱造逐渐盛行,长度发生分化的慢栱、瓜子栱及讹长的令栱必然导致单元构成的复杂化,进而引发单一栱、方组合模式的瓦解(图6)。

相较于重栱造带来的横栱长度分化,下昂的引入更为直接地破坏了卷头造次序下的稳定韵律。至迟自中唐起,七、八铺作中连续出跳的双昂、三昂已变得普及,此时昂上交互枓隔跳归平,其中的一或两个必然相较柱缝齐心枓下降半足材,即头昂与三昂端部与扶壁部分错开半个材栔单元格,跳头横栱与扶壁栱间的投影重合关系也被打破。与之相伴的是扶壁配置形式从“令栱素方交叠”转为“泥道栱+多重素方”,通过在素方上隐刻重栱形象与跳头重栱取得呼应,组成新的形式单元,并辅以头昂偷心的手段,以期削弱跳头与扶壁错缝带来的视觉不适。

逐层华栱间天然存在的材栔秩序使得其跳头横栱与扶壁栱方单元间产生强烈的联动,下昂则削弱、破坏了该趋势。无疑,矛盾的焦点集中在同时配置栱、昂时能否在跳头上继续反映扶壁所固有的材栔格线关系,或者说能否避免在跳头与柱缝的栱、方单元间造成错缝。从闽浙实例看,解决方法主要有两种。

其一,保留昂的形象,但剥夺其出跳功能,令其如多层垫块般只在跳头抬升铺作层数而不伸远擎檐。这在铺数较少时易于实现,如漳州文庙、漳浦文庙、漳州比干庙等。在平出一大跳后,以上诸昂均只在竖向上叠加而不再挑出,仅通过昂头渐次延展造成逐层伸出的假象,这或许是为了适当缩短出檐以因应较为剧烈的台风天气(图7)。

其二,相较于逐层原地抬升和轻微挑出造成视错觉,恢复出跳是更好的选择,但为了保持跳头与柱缝上栱方组合对位,需避免多道下昂连续出跳,此时重复配置“栱+昂”单元,利用华栱而非下昂去调节跳距、跳高,典型实例有连江仙塔、福清瑞云塔、莆田广化寺塔、长乐三峰寺石塔等仿木石构。考虑到石材模仿斜垂下昂远较平出华栱困难,且其切割方式与受力机能相互违背,因此这种栱、昂相间配置的样式在同区期的木构中必定曾是广泛存在过的(更为复杂的八铺作双杪单昂续单杪单昂的形制则有景宁时思寺大殿与鼓山涌泉寺陶塔)(图8)。

较之在闽浙遗构中看到的栱、昂相间现象,榆林十六窟壁画反映的手法无疑更为彻底。前者在继承唐辽以来交互枓隔跳归平原则的同时,除了在昂上续接华栱外别无选择,否则就必须叠昂而不出跳,从而大幅缩小出檐距离;后者则通过伸出华头子以抬高昂身起始分位的方法,同时保障了昂的出跳功能和昂上交互枓的归平,此时的昂在组织原则上已与华栱无异,换言之两者间可无障碍地相互置换,各跳上随机出昂或出栱都无碍整个铺作的顺利安勘,栱、昂之间可以随意搭配,上下次序亦可颠倒。质言之,“榆林窟型”铺作所表达的特殊形制,应当源自彻底解决用下昂时在扶壁与外跳栱方间产生错缝问题的努力,但矛盾之处在于,它从根本上消解了栱、昂在铺作组织次序上的差别,这反过来否定了系统应用栱、昂相续的特殊模式的必要性(它同样可以通过双杪三下昂的形式实现)。这种对于跳头横栱和扶壁栱方间对位关系的坚持,可藉由其隔跳偷心的做法一窥究竟。

图7:闽南殿堂外檐井干壁体构成示意

再看“榆林窟型”铺作逐昂下遍置露明华头子所反映的迥异于“唐辽型”与“法式型”的檐下形象设计思路。对于唐辽殿阁而言,华头子在铺作中的作用是非常微弱的,它与下昂算法或构造规则间并无太多牵涉。对于《营造法式》来说情况则复杂得多,四、五铺作归平,昂下华头子略微露明但垫高昂身的幅度非常有限(不足单材),昂身在扶壁处仍需卡入齐心枓口外沿,其上诸昂则直接从交互枓口伸出而不用华头子;七、八铺作时,头昂下降2—5 分°[9],此时华头子露出部分亦极小。可知宋官式做法中的华头子外伸只是为了调节构件间的交接关系,并没有通过抬升昂身起算分位进而影响整个铺作组织的打算,且本身也未能普及至逐昂下遍用的程度。实际上李诫根本无需过于在意外跳与扶壁栱、方间对位与否——因呈“V”字形布列的斜置遮椽版造成的视觉遮掩,扶壁部分基本是不可见的,他所追求的均齐外檐形象,完全可以依托跳头栱方自身的组织实现,而与扶壁部分无关。而对于十六窟壁画楼阁来说,无论其六、七、八铺作在跳头配置方式上存在多么大的差异,其井干壁呈“I”字形竖直布列是相似的,遮椽版平置使得扶壁栱、方完全外露并深度参与了檐下形象的建立,此时其与跳头栱、方间是否对位,仍是需要慎重考虑的问题,交互枓逐跳归平的诱因依旧存在,而逐昂下遍置露明华头子以作微调正是最佳的途径。

华头子被赋予更为重要的角色,无疑体现了技术的进步,它彻底改变了昂自枓出的旧规,令其斜率设计与过柱缝处的榫卯加工变得灵活、简便而富有余地。随着华头子本身趋向多样化(如出现了随昂的斜置华头子,或斜置、平置华头子的组合),昂制也势必随之发生深刻改变。

图8:浙闽采用栱昂相续铺作配置的部分案例

六、“榆林窟型”斗栱的来源与衍化情况

十六窟壁画大量遗传了初唐以来的样式细节,如批竹昂嘴扁平无棱、华栱与横栱两端垂直截割不做卷杀、不用通长替木、横栱栱眼平直、阑额不出头、补间铺作发育不成熟且用卷草驼峰承垫、井干壁令栱素方交叠等。

其异于“唐辽型”铺作的诸要点,前文俱已述及,具体措施是将头昂改作垫块(斜置华头子),不令其伸出,其上再叠置真昂一根,如此即可保证跳头交互枓与柱缝上枓归平,此时上道真昂下降一栔高,与下道斜置华头子实拍,其他各跳均准照此法施行,这就是画中昂下出双线所要表达的构造内涵。

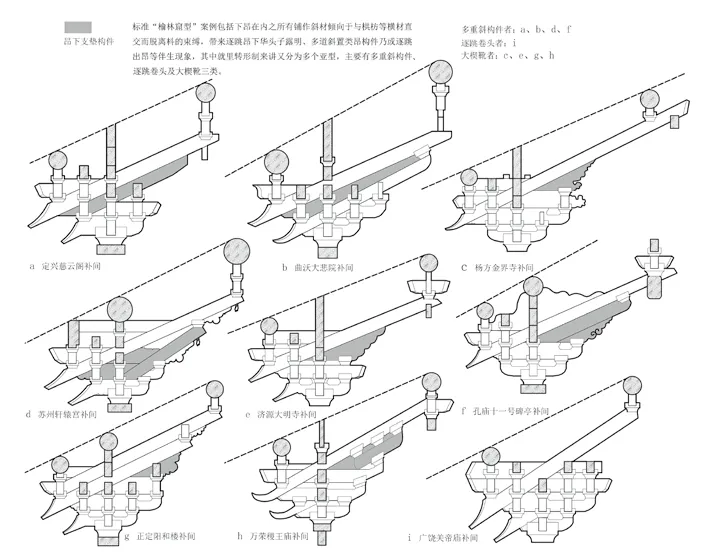

完全符合其形象特征的木构实例虽已难觅影踪,但采用其昂方直交设计原则者却比比皆是,按近似程度可分作三类。

第一类基本继承了“榆林窟型”铺作下昂过柱缝交于素方半高位置,且其昂下皮在跳头横栱外皮处抬高近单材的传统,分布于包括万荣稷王庙、兴平文庙大成殿、济源大明寺中佛殿、晋中金界寺正殿、定兴慈云阁、正定阳和楼、广饶关帝庙正殿、曲阜颜庙杞国公殿、苏州轩辕宫正殿及文庙大成殿乃至明初多座官式建筑在内的多处案例中。

第二类虽昂身前后节点与“榆林窟型”略有出入,但其首尾端抬高值相差恒为一材广,即昂身斜率仍保持为五举,实例有登封初祖庵大殿、长子崇庆寺千佛殿、宁波保国寺大殿等,相似的还有曲沃大悲院、敦阳文庙戟门、定兴慈云阁、临县善庆寺大殿等(构造细节相近但具体斜度未知)。此外如西溪二仙庙、梁泉龙岩寺、平顺九天圣母庙等除了采用不同的昂身斜率(四举)外,其他差别不大。

第三类通过微调昂身两端以抬高份数,使其差值偏离单材广整倍数的理想模型,它的时空分布最广,也最能适应宋金以降屋架渐趋峻急的现实,此时灵活多变的下昂斜率设计有助于更有效地因应平槫分位的变化。上述几种衍生情况虽然未必都能 如母本“榆林窟型”一般将昂身起算分位推高一材广,但在昂的安置原则上却都明显有别于《营造法式》的技术路线(图9)。

这其中有几个案例尤需注意:

其一是万荣稷王庙大殿。其逐跳下出露明华头子,在里转昂下木楔上放置斜枓三枚,里转第二、三跳华栱后尾抹斜而不分瓣,徐怡涛称之为华楔栱,其上同样放置斜枓(典型的唐辽构件)。顺延此三者下皮发现:①最上之斜置垫木下皮约略与外第一跳横栱里侧下棱相合;②里转二跳下皮与头跳平出假昂之昂身隐刻弧棱线相重;③里转头跳下皮与泥道栱外侧下棱相合。它们的对位关系如此精准,绝非偶然,设若其间无横栱打断,它们将分别构成两组斜置华头子与真昂的组合,实际上与本文复原的“榆林窟型”并无二致,差别仅在于铺数较低。

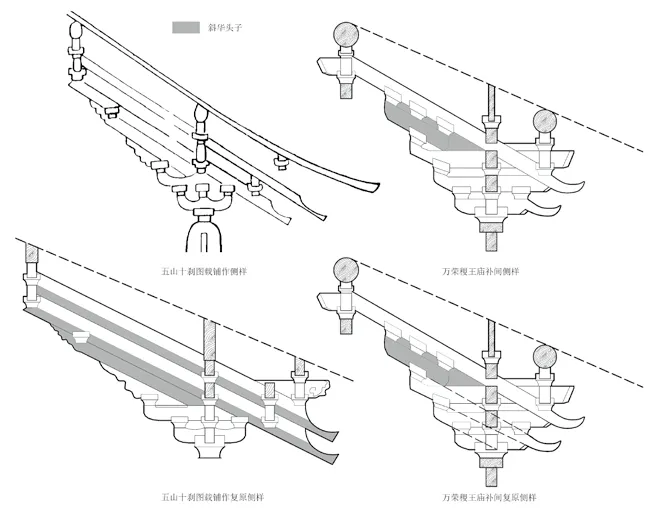

其二是《五山十刹图》所载径山寺法堂底层副阶补间铺作侧样。按图示,该构两昂之间相距一材广而非一栔,这个空隙势必不能仅由枓件填塞,由于头昂下明确存在另一斜置构件,故推断其欲表述的也是两组“斜置华头子+下昂”,此外其昂身斜率的约束条件同样是平出一跳抬升一材广,这些都与“榆林窟型”相似。差别在于法堂铺作的头昂仍落在交互枓口内,且下昂垂高较小(似为一栔)。图样细致描绘了两昂与扶壁栱的交接关系,均是下皮与柱缝齐心枓底外棱相合、上皮与素方外侧下棱相合,昂上交互枓亦与里跳归平,但其实现途径与“榆林窟型”铺作不同——后者令跳头交互枓与昂身入柱缝处齐平,前者则整体下降一足材以与其下一铺归平,由此可知归平的方法是十分多样的(图10)。

其三是高平开化寺与榆次雨花宫。我们知道敦煌壁画中存在六铺作单杪双下昂的形象[10],而它与七、八铺作中昂身斜率的算法应当是不同的——在唐辽建筑平出一大跳抬升一足材的昂制下,无法通过任意延展华栱长度来达到昂身斜率均一的目的,六铺作的昂身要么较七、八铺作陡峻,要么在过柱缝处抬升高度较低,两种情形在实例中都有体现,开化寺与资圣寺接近前者,而雨花宫符合后者。这两者分歧的背后或许暗示着唐辽建筑发展的两个不同方向,一支固守传统,一支锐意革新,两者在五代辽宋之际并存,直到宋中叶起重栱计心造普及,传统做法逐渐拙于适应终被淘汰,而成功衍化为“榆林窟型”的那支则主宰了后世大量实例的发展方向。

图9:符合“榆林窟型”构造逻辑的实例

图10:“榆林窟型”特殊案例列举

七、结论

藉由与“法式型”“唐辽型”的比对,“榆林窟型”的概念亦得以建立,它的技术边界可以被清晰地勾画,其主要特征归纳如下:

①下昂与扶壁栱的交接完全突破井干正交的传统思维,昂的首尾两端一并提高,脱离交互枓、齐心枓约束而得以自由调整,伴生出逐跳昂下华头子露明并伸出的现象;

②对于昂的杠杆支挑功能认识深刻,不再拘泥于逐跳华栱层叠带来的栱方组合对位关系,在真昂之外大胆增补各种“类昂”斜置构件,与下昂实拍紧密后共同受力,开启了溜金斗栱之先声。

③因其逐昂上交互枓归平的构造需求与卷头造斗栱的单元算法内在一致,故而可以实现栱、昂单元随意间续排列的特殊外观。

注释

[1] 现存实例中,忻州金洞寺转角殿昂嘴样式与十六窟壁画完全一致且隐刻棱线,晋祠圣母殿、献殿、盂县大王庙、万荣稷王庙、韩城庆善寺、平信武康王庙等与之近似,但昂嘴略微上翘。

[2] 基于各自样式、构造及算法的内在一致性(即技术边界),三种“昂制”类型得以界分,但在理想状况之外,尚存有不少居于过渡阶段的案例,在前述各方面彼此杂糅(如初祖庵大殿样式为“法式型”而构造、算法属“榆林窟型”,保国寺大殿样式与构造为“法式型”而算法属“榆林窟型”)。

[3] 早期遗构中普遍存在栔高取单材广之半的做法,此时昂、方交接最为简明,如非正交必是错半。当然,即或材、栔广不是二倍关系,在昂的斜率普遍采用四、五举等整数比的前提下,昂尾与扶壁栱方里、外侧的交接位置也是便于计算的。而若铺数高,则梁栿大概率将昂与其下斜置华头子截断于柱缝之外,也就不存在计算其后尾与扶壁栱交接关系的必要。

[4] 据文献[3]知雨花宫单材广16 分°、头跳长32分°、二跳16 分°。

[5] 据文献[4]知初祖庵单材广16 分°、头跳长32分°、二跳30 分°。

[6] 据文献[7]、[8]可知二仙宫后殿单材数据离散但推算均值大于15.6 分°,调整材、栔比例但保持足材广不变的做法在该时期较为常见,考虑到其与初祖庵、雨花宫等案例近似的跳距设置与营造尺长,倾向于认为其单材广的初始设计值为16 分°,则合得头跳长 32分°、二跳28 分°。

[7] 符合该原则的实例很多,万荣稷王庙、曲沃大悲院、新绛白台寺、洪洞泰云寺、杨方金界寺、定兴慈云阁、东山轩辕宫等宋金元时期遗构上都存在平出一跳抬升单材、昂下皮与横栱外侧上棱完全或接近相互重合的现象。

[8] 标准唐辽殿阁的内、外柱圈上,井干壁与铺作外跳横栱间依靠下昂穿串拉结,下昂的斜率设定受制于既有井干壁体的空间关系而不能随宜改易。

[9] 仅在跳距取26 分°时,作为调节区间边界值的2分°和5 分°可恰使昂的上下缘与扶壁素方上下棱对齐(下降2分°时头昂下皮交于扶壁素方外侧下棱,下降5 分°时约交于素方里侧下棱),李诫给出了调节范围,但没有进一步明确其间取值,一个可能的原因是特殊交接点(如素方中线、1/4线等)对应的下降份数取值较为畸零,反之亦然。

[10] 如敦煌莫高窟第二三一窟斗栱,系吐蕃统治时期(781—847年)由当地望族阴氏所开,除却其非北地传统的六铺单杪双昂形制外,心间双补间做法也极为超前。类似意向的还有中唐第八窟水中平坐,五铺单杪单下昂配合昂形耍头形成双昂外观。以上两例皆为斜下式真昂,且华头子均不露明。