半刺法配合透灸法治疗周围性面瘫急性期(风寒证)的临床观察

2020-11-09冯淑兰李冰洁邱晓佳

龙 华 冯淑兰 李冰洁 邱晓佳

(1.广州中医药大学,广东 广州 510405;2.广东省第二中医院,广东 广州 510095)

周围性面瘫是指由各种原因引起茎乳突孔内急性非化脓性面神经炎,引起其所支配的一侧面肌瘫痪。既往流行调查显示,我国周围性面瘫每年发病人数约300万,居神经系统疾病患病率的第6位[1]。该病多急性起病,若治疗不当,易发展成顽固性面瘫,甚至引发面肌痉挛、联带运动和鳄鱼泪征等后遗症[2],影响患者面容,造成患者极大的心理压力,严重影响患者日常生活和工作。因此,积极治疗周围性面瘫急性期具有重要意义。研究表明,急性期应用针灸治疗能促进病情恢复,减少并发症[3-4]。本研究旨在观察半刺法配合透灸法治疗周围性面瘫急性期(风寒证)的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:西医诊断标准参考贾建平主编的《神经病学》[5-6]中有关面神经麻痹内容拟定;中医证候诊断标准:参考周仲瑛主编的《中医内科学》[7]中有关风寒证面瘫内容拟定。2)纳入标准:符合上述诊断标准;年龄18~65岁,男女不限;患者知情同意;经笔者所在医院伦理委员会批准。3)排除标准:由脑血管疾病、后颅窝、耳、腮腺等疾病继发性面瘫者;中枢性面瘫者;双侧面瘫者;亨特氏综合征者;合并内分泌系统、消化系统、呼吸系统等严重内科疾病者;年龄<18岁或>65岁,病程>7 d者。

1.2 临床资料 选取2018年5月至2019年8月于广东省第二中医院就诊的周围性面瘫急性期(风寒证)患者80例,随机分为对照组与治疗组各40例。对照组男性 17例,女性 23例;年龄 18~65岁,平均(36.24±11.43)岁;病程1~7 d,平均(3.36±1.04)d;患侧左侧18例,右侧22例。治疗组40例,男性16例,女性24例;年龄18~63岁,平均(38.22±12.50)岁;病程1~7 d,平均(3.48±1.12)d;患侧左侧19例,右侧21例。两组年龄、性别、病程、患侧等资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 1)对照组采用西医常规治疗。给予口服醋酸泼尼松片(浙江仙琚制药股份有限公司,国药准字H33021207,5 mg/片),每次30 mg,每日1次,连续服用5 d后,药量按每天减5 mg服用至停用。口服甲钴胺片[卫材(中国)药业有限公司,国药准字H20143107,0.5 mg/片],每次0.5 mg,每日3次。口服阿昔洛韦片(上海信谊百路达药业有限公司,国药准字H31020581,0.1 g/片),每次0.5 g,每日5次。疗程10 d。2)治疗组采用半刺法配合透灸法治疗。半刺法治疗,患者取仰卧位,选取患侧阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、下关、牵正、攒竹、迎香、承浆、健侧合谷。穴位常规消毒后,用0.25 mm×0.3 mm华佗牌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),快速针刺,破皮即止,不留针,不行针,每日1次。针刺后,进行透灸法治疗,利用艾灸架,将点燃的艾条对准患侧翳风穴进行灸治,距离皮肤2~3 cm,保持温热感,而无灼热刺激,灸至局部红白不均的花斑,全身出汗,灸感透达,每次50 min,每日1次,疗程10 d。

1.4 观察指标 1)面神经功能分级:参照面神经功能评价分级量表(H-B)[8]评价两组治疗前后面神经功能分级。2)面部残疾指数:参照面部残疾指数(FDI)[9]评价两组治疗前后躯体功能和社会功能。

1.5 疗效标准 参考《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[10]中面神经炎的疗效评定标准。痊愈:症状和阳性体征消失,恢复正常。显效:症状和阳性体征基本消失,静止时面部对称,闭眼、鼓腮患侧稍差。有效:症状、体征有所改善,静止时面部尚对称,闭眼、鼓腮患侧较差。无效:症状、体征无改善。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.6 统计学处理 应用SPSS22.0统计软件。计量资料以()表示,先进行正态性检验和方差齐性检验,若计量资料符合正态分布并且满足方差齐性采用t检验,方差不齐时采用校正t检验;不服从正态分布的资料用秩和检验。计数资料以(%)表示,采用χ2检验或秩和检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

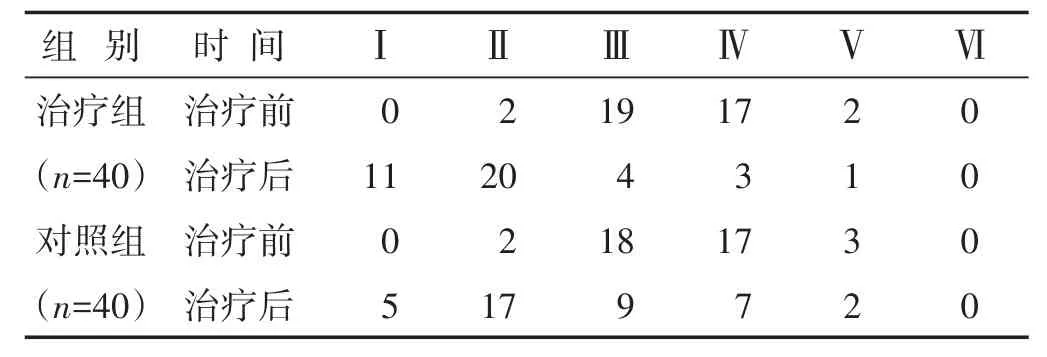

2.1 两组治疗前后H-B分级比较 见表1。治疗后两组H-B分级分布均较治疗前改善,且治疗组改善优于对照组(P<0.05)。

表1 两组治疗前后H-B分级比较

2.2 两组治疗前后FDI量表评分比较 见表2。两组治疗后FDI评分(躯体)均较治疗前升高,且治疗组治疗后FDI评分(躯体)高于对照组(均P<0.05)。两组治疗后FDI评分(社会)均较治疗前降低,且治疗组治疗后FDI评分(社会)低于对照组(P<0.05)。

表2 两组治疗前后FDI量表评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后FDI量表评分比较(分,±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

组 别 时 间FDI评分(躯体)FDI评分(社会)治疗组(n=40)对照组(n=40)治疗前治疗后治疗前治疗后14.08±2.46 23.13±3.48*△13.75±3.13 18.44±4.67*11.23±1.82 6.08±1.24*△11.57±2.10 8.28±2.02*

2.3 两组临床疗效比较 见表3。治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表3 两组临床疗效比较(n)

3 讨论

面神经是第7对脑神经,属混合性脑神经,包含运动、感觉及交感神经纤维,主司面部表情肌、部分腺体分泌及舌前2/3味觉。目前对于周围性面瘫的发病机制尚未明确,主要认为迷路段血运障碍、病毒感染、血管血液凝结、环境损害等因素有关[11],当各种原因引起茎乳突孔内面神经出血、水肿、牵张,髓鞘肿胀、脱失及轴突变性,引起营养面神经的微血管痉挛,局部组织缺血、缺氧,导致面肌瘫痪。现代医学目前对于急性期周围性面瘫的治疗主要遵循消炎、消肿、改善循环为治则,多采用激素、抗病毒、营养神经、血管扩张剂等药物治疗,疗效不一,且常存在一定的不良反应[12]。

周围性面瘫在中医学属“口喎”“口僻”“吊线风”等范畴,所谓“邪之所凑,其气必虚”,其病因病机多认为素体本虚,卫外不固,风寒之邪乘虚侵犯阳明、少阳经脉,气血运行不畅,经脉拘急,导致面部筋脉弛缓不收而发病。治法当以祛风散寒、温通经脉为主。本研究采用的半刺法配合透灸法包含针刺和灸法特色中医治疗。面瘫是联合国世界卫生组织所推荐的针灸优势病种之一,逐渐受到重视和认可。越来越多研究认为,针灸对于急性期周围性面瘫的治疗具有积极意义[13]。笔者认为,急性期周围性面瘫,发病初期,病邪尚浅,应及时驱邪外出,给面神经一定的良性刺激,促进炎症消除、水肿吸收,利于面肌功能恢复。目前认为,急性期面瘫针刺治疗手法宜轻,刺激量宜小,而半刺法针法特点在于浅刺而疾发针,刺激量小,能有效治疗急性期周围性面瘫[14]。灸法治疗周围性面瘫具有独特的疗效和优势,透灸法属灸法范畴,追求灸力的渗透[15]。

半刺法属传统刺法,其刺法破皮即止,不留针,不行针,属浅刺。《灵枢·官针》记载“半刺者,浅内而疾发针,无针伤肉,如拔毛状,以取皮气,此肺之应也”。急性期周围性面瘫,病处早期,初中经络,病位表浅,刺激宜轻,所谓“病在表,浅而疾之”,《医学入门》记载“补则从卫气取,宜轻浅而针”。半刺法,通过刺激皮部,调和营卫,调节经络之气,疏调面部经脉气血。该刺法要点在于刺激部位表浅、刺激强度较轻、手法轻柔,祛邪而不伤正。本研究选取阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、下关、攒竹、迎香、承浆等面部局部穴位,激发经气,改善局部气血运行,使额纹消失、眼睑闭合不全、鼻唇沟变浅、口角歪斜等面部表情肌功能得以改善。牵正穴是治疗面瘫的经验效穴,其下有面神经颊支和下颌神经咬肌支分布,支配口轮匝肌、颧肌、颊肌等面部表情肌,刺激其能有效改善面部舒缩运动[16]。合谷为手阳明大肠经的原穴,大肠经经脉循行特点均上行于头面,故主治头面五官疾病,所谓“面口合谷收”,既往研究表明,刺激合谷穴,能激发中央后回初级感觉皮层的面口部投射区和面口部的运动皮层[17]。透灸法属灸法,以艾叶为灸材,艾叶性温,善通十二经脉,行血中之气,气中之滞,灸之则透诸经而治病,具有温经散寒、通经活络之功。透灸法属重灸法,其具有两大特色:其一灸量充足,其二灸感透达。《医宗金鉴》指出“凡灸诸病,必火足气到始能愈”,透灸法追求灸力的渗透,利用持续稳定的温热刺激,使灸感透达深层组织,激发经气,达到调和气血之功。既往有关研究表明,艾灸温热刺激能舒张血管,增强局部血流量,改善局部循环,增加神经传导速度、营养神经轴突及髓鞘、修复轴突与髓鞘损伤等作用,保护和改善神经功能[18]。本研究采用的翳风穴,为手少阳三焦经穴,具有疏调三焦、疏风通络作用。翳风穴深面是面神经干从颅骨穿出处位置,灸治该穴可直接刺激面神经病变部位,改善局部血运,促进代谢,利于水肿吸收,较少面神经压迫,利于面神经功能恢复。透灸翳风穴,可祛风散寒、舒筋通络。

综上所述,半刺法配合透灸法治疗急性期周围性面瘫(风寒证),能有效改善H-B分级分布,升高FDI评分(躯体)评分,降低FDI评分(社会)评分,同时能明显提高临床疗效。说明半刺法配合透灸法能有效治疗急性期周围性面瘫(风寒证),促进面神经功能恢复。