《文心雕龙》批评庄子研究

2020-11-09胡辉

胡 辉

(滇西科技师范学院 文学院,云南 临沧 677000)

《文心雕龙》论及先秦两汉作家逾一百人次,可谓“上下百家,体大而思精,真文囿之巨观”[1],庄子就是文心艺囿中的一员,并引起学界关注(1)一直以来学界关于《文心雕龙》与庄子的交叉研究,主要集中在《庄子》对《文心雕龙》的影响、《文心雕龙》对庄子创作、艺术精神的沿袭及创新、二者文献关联即《文心雕龙》对《庄子》义理、术语、事典、语辞等借用或化用,等等。笔者目力所及,率先以对《文心雕龙》批评庄子详情展开研究的是高林广先生的《〈文心雕龙〉的〈老〉〈庄〉批评》[高林广:《〈文心雕龙〉的〈老〉〈庄〉批评》,广播电视大学学报(哲学社会科学版),2011年第1期],高先生在文中老、庄并评,分析义理,颇为翔实;次年,罗蔷薇女士在《〈文心雕龙〉征引诸子文献考》中,钩沉出《文心雕龙》征引《庄子》条目之具体情况;尔后,高林广先生在专著《〈文心雕龙〉先秦两汉文学批评研究》(中华书局,2016年版)中设专章,对《文心雕龙》批评《老》《庄》作更加细致入微的阐述;期间亦有刘生良先生在其《〈庄子〉文学阐释接受史》(科学出版社,2015年版)第三章魏晋南北朝——庄学盛世下文学阐释接受的强势推进之第二部分:刘勰《文心雕龙》与《庄子》中,从儒道佛兼取体系下《文心雕龙》对庄子其人其书的直接评述,《文心雕龙》具体写作中对《庄子》的征引和化用,《文心雕龙》文学理论对《庄子》的吸纳接受与发展等三个方面分析两者之间的关系;孔娜娜女士则直接以《文心雕龙》对《庄子》的接受为研究对象(孔娜娜:《〈文心雕龙〉对〈庄子〉的接受》,陕西理工大学学位论文,2019年),具体而微地对二者关系做深入探讨;上述诸文,都是《文心雕龙》与《庄子》交叉研究领域的金玉、竹柏,虽异质而同贞,本文就是在高、刘、罗、孔四位学者弘论的基础上,选择更为细小的角度,分条理析、系统论述《文心雕龙》直接批评庄子的详情,属《文心雕龙》批评庄子问题的进一步细化、深化,亦可视为对四位学者文章的拾遗、补阙。,笔者注意到《文心雕龙》在《明诗》《诸子》《论说》等6个篇目中,8次论及庄子(2)囿于个人水平,本文仅只就《文心雕龙》中直接批评庄子的内容,认真加以钩沉训诂、析理弘义,故与高林广先生、刘生良先生、罗蔷薇女士、孔娜娜女士梳理《文心雕龙》批评庄子条目数量有所出入,特此说明。高、刘、罗、孔四位学者,在《文心雕龙》与庄子交叉研究方面,用力甚勤。本文撰写也颇受上述几位学者启发,一并致谢。,代表魏晋南北朝时期庄子批评的最高水准,对我们研究庄子有重要意义;故对《文心雕龙》直接批评庄子详情,辨析如下,以求教于方家。

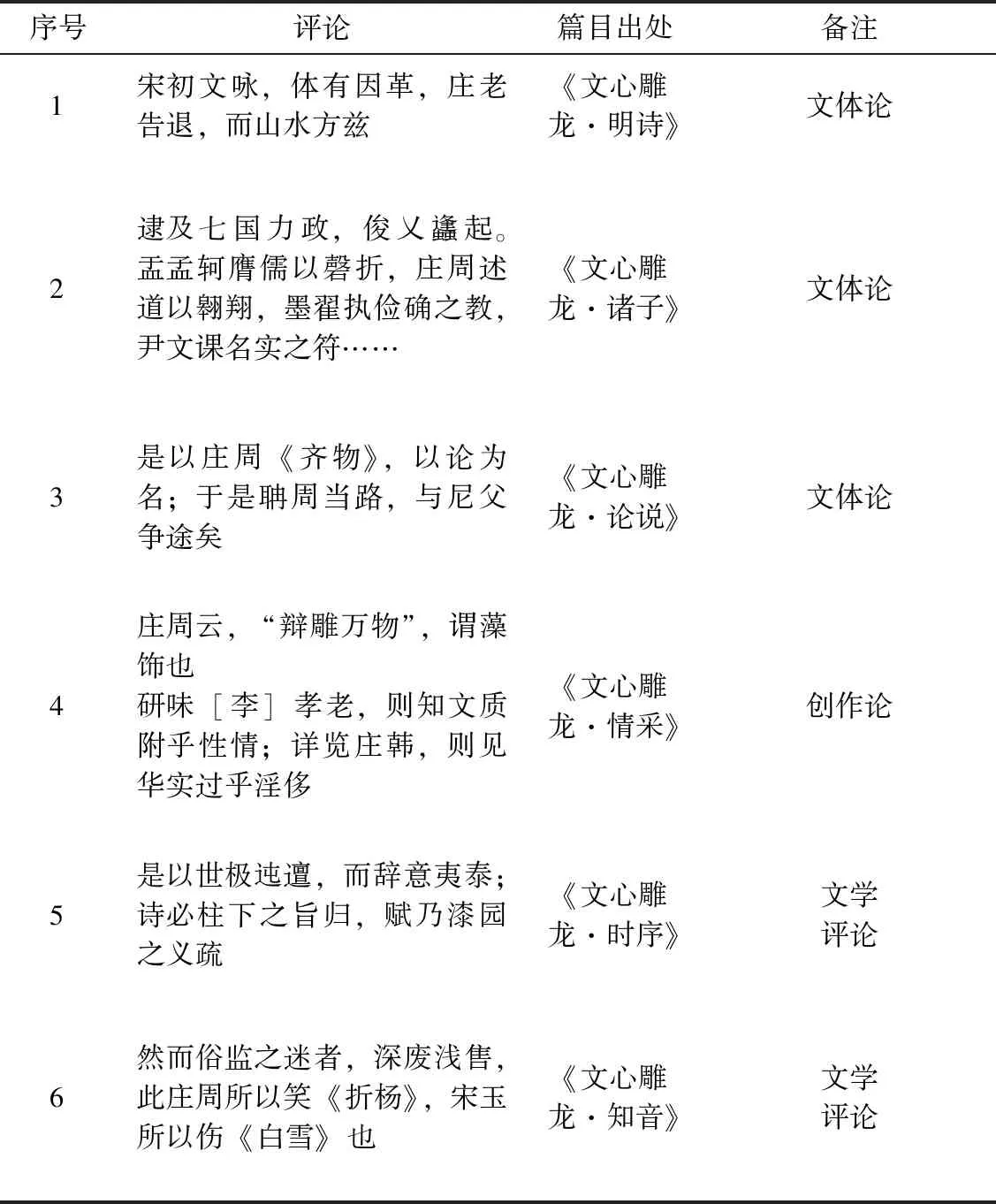

一、《文心雕龙》批评庄子条目汇编

《文心雕龙》(3)本文所引《文心雕龙》原文,皆出自范文澜《文心雕龙注》,人民文学出版社,1958年版,文中未说明者同,不一一标注。全书50篇,其中《明诗》《诸子》《论说》《情采》《时序》《知音》共6篇共8次论及庄子,遍及《文心雕龙》文体论、创作论、文学评论,详见表1。下文就依表中次序详述并评论刘勰批评庄子的得失。

表1 《文心雕龙》批评庄子条目汇总表

二、《文心雕龙》文体论批评庄子详情及得失

从《明诗》到第二十五篇《书记》都是文体论,其中《明诗》《诸子》《论说》3篇对庄子展开直接批评,详见下文。

(一)《文心雕龙·明诗》批评庄子详情及得失

《明诗》是《文心雕龙》的第六篇,也是文体论的开篇,黄侃先生认为此篇在文体论中居引领地位,他说:“古昔篇章,大别之为有韵无韵二类,其有韵者,皆诗之属也。其后因事立名,支庶繁滋,而本宗日痟削,诗之题号,由此隘矣。彦和析论文体,首以《明诗》,可谓得其统序。”[2]这是一篇诗史,专门阐明诗体的源流、诗歌发生发展的规律,较为具体地结合作品,循序考察汉、魏、两晋以至刘宋初年诗歌的历史演变,纵论各个时期代表作家、作品及成就。

在论及宋初诗歌创作的变化时,就关涉庄子,他说:“宋初文咏,体有因革,庄老告退,而山水方兹。”笔者认为,刘勰此说关涉到中国诗歌尤其是山水诗的流变,评语十分精当,显示出卓越的鉴赏、分析能力,详解如下。

首先,“在东晋诗坛上‘庄老’与‘山水’并不是一对矛盾的概念,它们共同存在于士族文学这一大系统中,构成了东晋士族文学的双重主题。”[3]而刘勰是以文学史眼光来看待山水诗发展,恰当表述了“庄老”与“山水”,玄言诗和山水诗之间的关系是“向外发现了自然,向内发现了自己的深情。”[4]由于“刘勰《文心雕龙》限于体例,其《明诗》诸篇论历代文学,详论仅至于东晋,而刘宋之‘近代以来’的文学,一般仅用概论的方法略加评论,尽管其理论批评有针对当时文坛的批评意旨”[5],如何理解“庄老告退”就成了关键。

故此,罗宗强先生就说:“刘勰所说的‘庄老告退,而山水方滋’是不确切的,老庄之人生境界进入文学,乃是山水进入文学的前奏,山水意识是建立在老庄人生情趣之上的。”[6]葛晓音先生主张“‘庄老告退’如仅指文学中玄言成分的消退,确乎不错,如果理解成思想界玄风的告退,则又未必然了。……山水诗在宋初大行于世后,玄学佛学仍然契合无间,而且更加兴盛,玄谈之风直接到隋初才稍见革除。”[7]综合罗、葛二位学者的观点,可发现,刘勰谓“庄老告退,山水方滋”是发现了玄言诗对山水诗在思想情趣上的促进作用,二者都是庄老思想的旨归,一方面,玄言诗借山水自然寄托诗人的玄学感悟,增加艺术价值;另一方面,山水诗从玄言诗中孕育变化出来的,在具体的诗篇内容上,言玄理与山水描摹结合起来,凸显出自然山水的审美价值,从而具有丰腴的审美意趣,更重要的是“刘勰之语强调了‘庄老’与‘山水’之间的差异性,……如果不强调‘庄老’与‘山水’之间的差异性,则无法说明诗歌从玄言诗到山水诗的转型。”[3]

其次,刘勰说“庄老告退,山水方滋”是以谢灵运为宗、为最的。詹锳先生谓:“案谢灵运诗喜用老、庄,而此云‘庄老告退,而山水方滋’者,盖山水诗化庄、老入山水,一扫空谈玄理,淡乎寡味之风也”[8]208,南朝宋初的山水诗中仍有庄老玄言,谢灵运是山水诗的积极倡导者,且谢诗仍具备玄言意味,多见玄言诗句,如王世贞说:“汉魏间诗人之作,亦与山水了不相及。迨元嘉间,谢康乐出,始创为刻画山水之词,务穷幽极妙,抉山谷水泉之情状,昔人所云‘庄老告退,而山水方滋’者也。宋齐以下,率以康乐为宗。”[9]又沈德潜认为:“刘勰《明诗篇》曰:‘庄、老告退,而山水方滋。’见游山水诗以康乐为最。”[10]

最后,刘勰所谓“庄老告退,山水方滋”的实质是“庄老”并未全尽退去,山水诗在“庄老”的滋润下滋长为诗体之一格,故陶礼天先生指出:“庄老告退,山水方滋”的实质是“诗歌中偏好议论说理、直接表达庄老玄理的玄言诗风已经消歇,而追求山水形似的描写以及借助这种描写来抒情达理的写作山水诗的风气正在兴起。”[5]陶先生的评骘是公允和中肯的,算得上刘勰的知音了。

(二)《文心雕龙·诸子》批评庄子详情及得失

先秦诸子之学是中华文明的源头活水,为我国哲学的渊薮,作为哲理散文的子书是先秦学术思想的结晶,更是我国的文学史上灿烂的高峰,旷古绝今,占有重要的地位。文心雕龙列诸子为辞章的一体,《诸子》篇对先秦以迄魏晋的诸子之书,述流别、评优劣,在论述先秦子书时,由经学谈到文学,举孟轲、庄周等九流十家的著作揭示其特色,再由文学笼圈子学,熔子学于文学范畴,具体到庄子,刘勰说“述道以翱翔”,言简意赅地概括出了《庄子》的基本面貌,既是肯定性的评述,也正抓住了《庄子》想象丰富,驰骋于天地之间的风格特点,符合《庄子》的创作实际,详情如下:

一方面,《庄子》散文堪称先秦诸子之翘楚,“晚周诸子之作莫能先。”[11]《文心雕龙》注意到了《庄子》的风格特点,“翱翔”,本指鸟飞,此处用翱翔来说明逍遥自得,“述道以翱翔”指庄子追求超脱于世外的逍遥自如与道翱翔的思想,即“司马迁所谓‘其言洸洋自姿以适己’也,即述道翱翔之旨”[8]628,十分精准地道出《庄子》在论述上逍遥自适、自由奔放的特点,“翱翔”有庄子所追求的逍遥之意。且“庄书首篇之所以会以庄书中从未完整出现过的‘逍遥游’一词作为篇名,乃是因为《逍遥游》篇的主旨与‘逍遥游’的内涵是贯穿全书的总纲,是连接所有问题的主线”[12]117,加上“庄子对精神自由的祈向,首表现于《逍遥游》,《逍遥游》可以说是《庄子》书的总论”[13],可见,刘勰对《庄子》的艺术表现形式、特点有深刻的认识。

另一方面,刘勰用“庄周述道以翱翔”来肯定庄子之文的丰富内涵,虽然“总的看来对《庄子》的文章特点和文学价值认识不清”[14]157,但在其所处的时代,却展现了他超越同时代评论家的文学发展观、文学鉴赏趣味。如《文选》有云:“老庄之作,管孟之流,益以立意为宗,不以能文为本,今之所选,又亦略诸”[15]2,也许是萧统认为诸子之文不符合“事出于沉思,义归乎翰藻”[15]3的标准,而刘勰将诸子之文列为专门一体,于此比萧统的视野要广阔得多。

(三)《文心雕龙·论说》批评庄子详情及得失

《论说》是《文心雕龙》的第十八篇,专门研究论、说两种文体,分开来阐述“论”与“说”,内容丰富,持论辩证,对于今人写作,具有借鉴和指导意义,就此,刘永济先生说:“论之为体,盖著述之利器,而学术之千城也。其用有二:一以立我宗义,一以破彼异说。破而能立,然后敌黜而我尊,邪摧而正显。是故此体之兴废,常舆学术相始终。战国之世,百家争鸣,而诸子著作,亦各文辨纵横,庄周齐物,针砭名家,荀卿礼乐,抵巇墨学,韩非显学,两非儒墨,荀卿解蔽,并弹诸家,其最著也。”[16]

《论说》详细说明“论”的概念、类别及其从先秦到魏晋时期的发展概况时论及庄子说“是以庄周《齐物》,以论为名;……于是聃周当路,与尼父争途矣”,见解精辟,符合实际。

首先,“齐物论”究竟是“齐物”连读还是“物论”连读,历来注释家见仁见智,但无论如何刘勰注意到了《庄子》对“论”的意义和影响,首推《齐物论》,认为子书中以“论”名篇者,《齐物论》是之始和发端,并进一步肯定了《齐物论》是“弥论群言”“研精一理”的代表之作,这对推崇儒家经典文章持“文源五经”说的刘勰来讲,尤显他对《庄子》有客观、深入、全面的认识。

其次,“聃周当路,与尼父争途”,“聃周”即老子和庄子。“魏代自太和以讫正始,文士辈出。其文约分两派:一为王弼、何晏之文,清净简约,文质兼备,虽阐道家之绪,实与名法家言为近者也。此派之文,盖成于傅嘏,而王何集其大成,夏侯玄、钟会之流,亦属此派”[17],乃至玄风盛行。刘勰谓“聃周当路,与尼父争途”来形容当时老庄思潮弥文苑,产生巨大影响,玄论与儒家思想争胜联系正始时期的思想和创作实际,参酌刘勰用“师心独见,锋颖精密”肯定傅嘏、何晏、夏侯玄等所作的论文,可见刘勰的这一论断是符合事实的。

三、《文心雕龙》创作论批评庄子详情及得失

《情采》是《文心雕龙》的第三十一篇,全篇专门、系统论“文”与“质”, 是文术论的枢纽,“舍人处齐梁之世,其时文体方趋于缛丽,以藻饰相高,文胜质衰,是以不得无救正之术。此篇恉归,即在挽尔日之颓风,令循其本,故所讥独在采溢于情,而于浅露朴陋之文未遑多责,盖揉曲木者未有不过其直者也”[3],在《文心雕龙》全书中占有重要位置。

本篇指出自然界许多事物都有文采,相应地,文章也当有文采,证明文章自然需重视藻饰绮丽,并引用庄子、韩非的言论,如是评说:“庄周云,‘辩雕万物’,谓藻饰也。”“详览庄韩,则见华实过乎淫侈。”此说,一是刘勰对“辩雕”产生了误读,将他视作“藻饰以辩雕”之文而予以批评,二是这里固然有刘勰“宗经”的思想,但也显现了他对《庄子》文章风格认识方面明显的不足。

首先,《庄子·天道》:“故古之王天下者,知虽落天地,不自虑也;辩虽彫万物,不自说也;能虽穷四海,不自为也。”[18]132高林广先生指出:“《庄子》的意思说:古来为天下所归往的人,他的明辨虽然周遍万物,但并不称道自己。显然,这里并没有强调‘藻饰’,也不是谈文采和修饰的问题,刘勰的理解有误。”[14]159

其次,刘勰更以“华实过乎淫侈”,来评价《庄子》和《韩非子》,显然对《庄子》绚丽的想象、夸张、显而易见的虚构,“以卮言为蔓衍。以重言为真,以寓言为广”[18]347的创作手法,及汪洋恣肆、奔放不羁的散文体言说,认识不够充分。但笔者认为,以“宗经”为导向的刘勰“试图把‘采’说成是任何内在条件的必不可少的外在光彩,同时又不能摆脱那种与之对应的焦虑:修饰性文采不过是装饰而已,是可有可无的东西。真正的美只能来自内部;而外在部分——‘辞’(也就是文学的措辞)和文彩只起到增强作用,尽管它们必不可少,就像衣物少不了布、丝、毛等原料”[19],“文学作品必须有文采,但文和采是由质和情决定的,文采只起修饰作用,所以说‘辞者文之经,辞者理之纬’”[8]1158,刘勰在把握《庄子》风格的精髓上出现的偏差,并不影响《情采》是中国古代文学思想史上对文质关系的最好的阐释之一。

四、《文心雕龙》文学评论批评庄子详情及得失

(一)《文心雕龙·时序》批评庄子详情及得失

《时序》篇梳理和总结文学发展的历史,并申述影响文学历史发展的社会政治因素,体现了刘勰的文学发展史观,对后世文章写作、鉴赏、批评极具指导作用。

《时序》全文跨越九代,在论述东晋时期文学的演变,并总结文学与时代的关系时,刘勰说:“是以世极迍邅,而辞意夷泰;诗必柱下之旨归,赋乃漆园之义疏。”“迍邅”意思是遭遇困难;“漆园”指庄子,庄子曾为漆园吏。全句译作:“世道虽然非常艰难,文章辞意却平和安泰;写诗一定以老子思想为旨归,作赋都是对庄子学说的疏解。”[20]513这点说明,刘勰对于这种文风同时代脱节持否定态度,以及他对文学与时代风气的关系有着深刻认识。

东晋诗坛玄言诗抽象议论老庄哲理,“有晋中兴,玄风独振,为学穷于柱下,博物止乎七篇,驰骋文辞,义单乎此。”[21]沈约和刘勰看法一致;宋书·谢灵运传钟嵘之论可作刘勰评论之佐证,他说:“永嘉时,贵黄老,稍尚虚谈,于时篇什,理过其辞,淡乎寡味。爰及江表,微波尚传,许询、桓、庾诸公时,皆平典似《道德论》,建安风力尽矣。”[22]故一些作品“虽各有雕采”,但枯燥无味内容空洞,结果是在艰难的岁月里脱离实际,没有反映出东晋丧乱时代的风貌。

(二)《文心雕龙·知音》批评庄子详情及得失

《知音》是《文心雕龙》的第四十八篇,论述如何进行文学批评,涉及文学批评的态度、特点、方法、基本原理,是中国文学批评史上第一篇比较系统完备的文章鉴赏、批评的专论,王更生高度评价《知音》篇说:“当人们还执意地认为中国古代没有系统完备的批评理论时,如果能回头来读一读《文心雕龙》的《知音》,相信他一定会幡然改观的。”[20]549

刘勰在指明“观文者”如能深入鉴赏,就可领会“文情”时,指出“然而俗监之迷者,深废浅售”,世俗的鉴赏者“信伪迷真”,抛弃内容深沉的作品,赏识内容浅薄的作品,提到庄子,说:“此庄周所以笑《折杨》,宋玉所以伤《白雪》也。”庄周所以讥笑人们爱听《折杨》歌时,刘勰的评价虽不尽然到位,但大体中肯、客观。

这里,“笑《折杨》”,出自《庄子·天地》,曰:“大声不入于里耳,《折杨》《皇华》,则嗑然而笑。是故高言不止于众人之心,至言不出,俗言胜也。”[18]126曲高和寡是文学艺术活动中常见现象,庄子感叹《折杨》等古之俗中小曲令听者嗑然动容、同声大笑,实则是受众文化层次、审美趣味、经验等方面的不一致造成的,与鉴赏者的品德修养、业务修养直接相关。难能可贵的是刘勰在谈到《折杨》《阳春》《白雪》等作品“深废浅售”的无奈后,提出“博观”“见异”等体现艺术鉴赏普遍原则的观点,是值得我们重视的。

在今天看来是文学经典作品的《庄子》“思想深远地影响了中华民族性格的塑造,庄子审美体验学说中的很多因子,都已沉淀为中国人的一种深层文化心理”[12]224,但在刘勰的时代却有着不同的见解,刘勰对待庄子是客观而中肯、复杂而微妙的,他在批评庄子的同时也反映了他自己的思想、文学认识,实质上是对庄子的再认识过程,由是,我们不能完全用当下的文学史观来审视刘勰对庄子的接受和批评,更应该探索的是庄子思想如何被刘勰融会贯通并在《文心雕龙》以何面目出现在读者面前,如此才算没有曲解刘勰的本意。