饲用苎麻对硒元素吸收积累、分配及转运特征

2020-11-09朱娟娟马海军喻春明陈继康熊和平

朱娟娟,马海军,喻春明,陈继康,陈 平,熊和平

(1.北方民族大学 生物科学与工程学院,宁夏 银川 750021;2. 中国农业科学院 麻类研究所,湖南 长沙 410205)

苎麻(BoehmerianiveaL.) 为荨麻科苎麻属多年生宿根性草本植物,主要种植于温带和亚热带地区,是重要的纤维作物之一,其生态适应性强,生物产量大,当取其纤维后副产物便随意丢弃,则造成大量资源的浪费。为了使其得到充分的利用,20世纪80年代初,苎麻研究者对其叶片的饲用价值开展探究。Rehman等[1]研究结果显示,苎麻叶营养丰富,其干叶纤维含量低,粗蛋白含量是稻谷的2倍、玉米的3倍,钙含量为玉米的200倍,还含有8种人畜所需的氨基酸,类胡萝卜素和核黄素含量也非常丰富。曾日秋等[2]并且对20个苎麻品种的营养价值进行全面的分析,发现苎麻含有17种氨基酸,氨基酸总量同时接近或超过FAO/WHO提出的参考蛋白模式E/T比值达40%左右和E/N比值应在0.6以上的标准。综合说明苎麻是优质的植物性蛋白饲料原料[3-4],尤其高赖氨酸含量(>1%)是苎麻蛋白质最突出的特点。此外,苎麻的生物学特性也使苎麻作为蛋白质饲料开发具有很大的优势。我国南方由于高温高湿的气候条件,不适宜种植苜蓿,而苎麻在高温高湿的气候条件下生长良好,且生物产量高,故苎麻将成为我国南方优质的高蛋白饲料作物[3]。

硒是动物生长必需的一种微量元素,主要以硒蛋白的形式参与各项生命活动,饲草中硒元素可以维持家禽精液质量和种畜的繁殖力[5];提高新生仔猪血清总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)活性及肝脏T-AOC和谷胱甘肽含量;降低血清丙二醛(MDA)含量[6];影响动物的细胞免疫、体液免疫以及1型辅助性T细胞/2型辅助性T细胞(Th1/Th2)平衡等[7]。当饲草中硒含量不足时,引起动物器官、细胞正常功能受阻,降低家畜的食欲和对疾病的抵抗力和畜产品的质量,严重时引发各种疾病,如禽的渗出性素质、胰腺坏死以及蛋孵化率降低等,甚至造成死亡[8]。然而,硒在地球上的含量很少,在我国除了湖北恩施、陕西紫阳两地是天然的富硒地区外,全国有72%的国土处于低硒或缺硒地带,特别是由东北至西南走向的地区[9-10]。虽然地壳中的硒浓度较低,但施用土壤或叶面喷施硒肥均可显著提高饲用植物的硒浓度[11];然而,硒是把双刃剑,低浓度对植物的生长有促进作用,高浓度对植物产生毒害作用。因此,研究饲草对硒元素的吸收积累、分配及转运特征至关重要。

目前,学者们对苎麻的研究主要集中于器官培养、形态结构、遗传转化、分子生物学、饲用价值等方面,但对苎麻中微量元素的研究较少,特别是饲用苎麻对硒元素的吸收积累能力研究鲜见报道。传统苎麻主要用于纤维生产,则研究其含硒量无重要意义;但随着对苎麻饲用化的深入研究,探索苎麻植株各组织含硒量对家畜生长发育具有重要意义。中饲苎l号是由中国农业科学院麻类研究所选育的饲用专用品种,其粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分、Ca和维生素B含量分别达到22.00%,16.74%,4.07%,15.44%,4.07%和13.36 mg/kg,并且赖氨酸含量达到1.02%,是优质的饲料[3]。植物中硒元素主要来源于土壤,而土壤中硒元素按价态可划分为Se2-、Se0、Se4+和Se6+4种形态[12],湿润和酸性土壤中主要以Se4+形态为主,能溶于水,易被土壤黏土矿物吸附,虽然降低了其生物有效性,但可作为长期潜在的硒源;碱性和干旱土壤中主要以Se6+形态存在,具有溶解度高、易迁移和淋溶的特点,易造成硒毒害;土壤中Se0和与有机物结合的Se2-都不溶于水,很难直接被植物吸收利用[13],则Se4+(Se(IV))和Se6+(Se(VI))是作物吸收硒元素的主要形式。同时,植物硒含量提高的农艺生物强化手段有根施和叶面喷施2种,但其硒吸收转运途径却不尽相同。2种施硒方式下,苎麻对硒元素的吸收和转运特征影响是否存在差异,尚不清楚。因此,本研究以中饲苎1号为试材,通过水培与土培试验相结合,研究不同浓度的亚硒酸钠(Se(IV))和硒酸钠(Se(VI))下苎麻各器官的生物量、硒含量、硒累积量以及转运率,并探索不同施硒方式对苎麻各器官的生物量、硒含量、硒累积量以及转运率的影响,最终揭示饲用苎麻对硒元素吸收积累、分配及转运特征,旨在为提高苎麻饲用价值提供理论依据和技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试品种为苎麻饲用品种中饲苎1号,由中国农业科学院麻类研究所提供。

1.2 试验设计

1.2.1 水培试验一 采取均匀一致的苎麻嫩梢进行扦插水培,采用双因素完全随机区组设计。硒源为硒酸钠(Se(VI))和亚硒酸钠(Se(IV));参照其他研究中硒浓度的设置[14],并考虑到苎麻对重金属元素的耐受性[15],硒浓度设置为 0,5,10,50,100 μmol/L,每个处理重复3次,每个重复15株。当苎麻嫩梢生长出 10 cm根系后转入含有不同硒浓度的营养液的10 L水培仪中,进行试验处理,营养液为 1/2改良霍格兰氏营养液,每隔 2 d以称质量方式添加正常营养液1次,处理 30 d后收苗,随后将根、茎、叶片分离,置于实验室烘箱高温杀青(105 ℃,30 min),在65 ℃下直至烘干,随后用小型粉碎机粉碎,然后用密封袋密封,待测定样品硒含量。

1.2.2 水培试验二 采取均匀一致的苎麻嫩梢进行扦插水培,以亚硒酸钠(Se(IV))为硒源,采用单因素完全随机区组设计。施硒方式为叶面喷施和根施,根据水培试验Ⅰ的结果,硒浓度设置为10 μmol/L,以不施硒为对照(CK),每个处理重复3次,每个重复15株。叶面喷施处理(T1)方法:当苎麻嫩梢生长出10 cm根系后,转入装有1/2改良霍格兰氏营养液的10 L水培仪中,每隔1 d叶面喷施硒溶液1次,硒溶液中添加表面活性剂从而提高硒在苎麻叶面上的润湿、黏附与渗透,共喷施4次,继续培养14 d后收苗;根施处理(T2)方法:当苎麻嫩梢生长出10 cm根系后,转入装有添加硒元素的1/2改良霍格兰氏营养液的10 L水培仪中,处理7 d后,再转入正常营养液,培养14 d后收苗。本试验的管理方式和样品制备均与水培试验一相同。

1.2.3 土壤盆栽试验 供试土壤为中国农业科学院麻类研究所长沙望城试验基地0~30 cm的红壤土,其田间最大持水量为 63.8%。试验前土壤自然风干,过筛去杂后装盆,每盆(直径36 cm,高28 cm)盛干土 20 kg,然后每盆施入7.5 g复合肥。试验采用完全随机区组设计,硒肥仍为硒酸钠和亚硒酸钠,参照其他研究中硒浓度的设置[14],并考虑到苎麻对重金属元素的耐受性[15],硒肥量设置为0,0.9,1.5,2.7 mg/kg,每处理重复3次,每个重复6株。将硒源溶解于蒸馏水中均匀喷洒于土壤中并混匀,待平衡7 d后移栽苎麻扦插苗,处理30 d后收苗,随后带至实验室烘箱高温杀青(105 ℃,30 min),在65 ℃下直至烘干,测定样品干质量和硒含量。

1.3 测定指标与方法

苎麻生物量:采用称质量法进行测定。

苎麻硒元素测定:采用郝玉波等[16]方法。称取样品 0.25 g 置于 150 mL 三角瓶中,加浓硝酸(优级纯)8 mL 和双氧水 2 mL,盖上表面皿,加热(180 ℃)消解至清亮,如不澄清透明,继续补加双氧水至溶液透明,冷却后用超纯水转移定容至50 mL,摇匀待测。硒元素在等离子体质谱仪Elan 6000上进行测定,3次重复。植物样品分析过程中设置空白和标准样品(GSB-14,GBW-08517)进行质量监控。

土壤含硒量测定:土样风干后拣去植物根系、岩石及砾石,研磨并过0.150 mm筛子,用硝酸-高氯酸4∶1混合酸消化,采用氢化物发生原子荧光HG-AFS分析仪器测定待测溶液中硒的浓度,分析过程中分别加入国家土壤标样GBW07428及平行样进行质量控制。

某器官硒积累量=某器官的硒含量×该器官的生物量;硒元素有效利用率=(施硒处理硒累积量-空白处理硒累积量)/施硒处理的施硒量×100%。

1.4 数据统计分析

数据均利用SAS 12.1进行方差分析,不同处理间差异显著性检验采用最小显著差别(Significant Difference,LSD)法,使用 Microsoft Excel 2013和 Sigma Plot 10.0软件进行绘图。

2 结果与分析

2.1 硒元素对苎麻植株生物量的影响

2.1.1 不同价态硒元素和浓度对苎麻植株生物量的影响 由图1可知,Se(IV)和Se(VI)及其不同浓度对苎麻植株生长发育有显著性影响。当施用量为5,10 μmol/L时,除5 μmol/L Se(IV)处理中茎干质量显著低于对照外,其他硒处理中苎麻各器官生物量(以干质量计)均与对照间无显著差异;但施用量为10 μmol/L时,Se(IV)处理中苎麻叶片生物量显著低于Se(VI)处理。当施用量为50,100 μmol/L时,Se(IV)和Se(VI)均造成植株毒害,除 50 μmol/L Se(IV)处理中茎干质量外,各处理均可显著降低苎麻植株各器官生物量,尤其100 μmol/L处理最终导致植株死亡,但50,100 μmol/L处理中苎麻各器官生物量的减幅与硒元素价态有关。叶片和秸秆是饲用苎麻的主要收获器官,故植株地上部生物量的变化至关重要。与对照相比,50,100 μmol/L Se(IV)处理中苎麻植株地上部生物量分别降低31.9%,>57.7%,而Se(VI)处理中苎麻植株地上部生物量分别降低60.0%,68.0%,表明当添加硒浓度较高时,Se(VI)比Se(IV)对苎麻植株的伤害更严重。

不同字母表示处理间差异显著(P<0.05);相同字母表示处理间差异不显著(P>0.05)。图2-13同。 The different letters indicate significant difference among treatments at P<0.05 level; The same letters indicate no significantly different. The same as Fig.2-13.

由于水培环境中介质水对营养元素无吸附作用,并且微生物数量和种类等均无法与土壤中相比。因此,为了深入探索饲用苎麻吸收积累硒元素特点和转运特征,同期开展了以土壤为栽培介质的盆栽试验,但试验过程中,添加1.80,2.70 mg/kg Se(VI)处理中,苎麻植株全部死亡,无法获得相关数据。由图2可知,土培条件下,不同价态硒元素和浓度对苎麻植株生长发育也有显著性影响。0.90 mg/kg Se(VI)处理中苎麻各器官生物量显著低于对照(0 mg/kg);不同浓度Se(IV)处理中苎麻叶片和茎秆生物量均略微低于对照,但无显著差异;然而,2.7 mg/kg Se(IV)处理中地上部分总生物量显著低于对照。

2.1.2 不同施硒方式对苎麻植株生物量的影响 由图3可知,叶面喷硒能显著提高苎麻叶片生物量,而对其他器官生物量无显著性影响;根施硒对苎麻植株各器官生物量无显著性影响(P>0.05)。虽然2种施硒方式处理间苎麻植株各器官生物量均无显著性差异,但叶施处理中苎麻各器官生物量略高于根施处理,其中叶片、茎秆、根系和总生物量增加幅度为18.3%,4.6%,5.4%,12.1%。

2.2 硒元素对苎麻植株组织硒含量的影响

2.2.1 不同价态硒元素和浓度对苎麻植株组织硒含量的影响 硒元素被苎麻吸收后分布在植株的各个部位,但不同价态和浓度对苎麻各器官硒含量的影响存在差异。由图4可知,硒对苎麻各器官硒含量有显著影响(P<0.0.05),随着硒浓度的增加苎麻各器官硒含量均呈上升趋势,苎麻硒含量为21.5~1 452.1 mg/kg,但当植株器官中的硒含量超过457.8 mg/kg时,硒对苎麻植株的生长发育具有抑制作用,但不同价态的硒在植株各器官中分布特点不同。Se(IV)处理中苎麻各器官中叶片的硒含量最低,根系硒含量最高,其中叶片硒含量各处理间无显著性差异(P>0.05)(图4-A);而Se(VI)处理中苎麻各器官中叶片的硒含量最高,茎的硒含量最低。Se(IV)和Se(VI)处理相比,Se(VI)处理中苎麻叶片硒含量是Se(IV)处理中叶片硒含量的10~15倍;但Se(VI)处理中苎麻根部硒元素含量仅是Se(IV)处理中根部含量的38.1%~53.7%。

图2 土壤盆栽条件下不同价态硒元素和浓度 对苎麻植株各器官生物量的影响Fig.2 Influence of the different concentration and sources of Se supplement on dry biomass of each organ in ramie plants under soil cultivation condition

T1.叶面喷施;T2.根施。图6,10,11,13同。 T1 and T2 represent foliar spraying and application in nutrient solution. The same as Fig.6, 10, 11, 13.

图4 水培条件下不同价态硒元素和 浓度对苎麻植株各器官硒含量的影响Fig.4 Influence of the different concentration and sources of Se supplement on Se content of each organ in ramie plants under hydroponic cultivation condition

由图5可知,土培条件下,硒对苎麻各器官硒含量也有显著影响(P<0.05),随着施硒量的增加苎麻各器官硒含量也随之增加,但Se(IV)叶片和茎秆硒含量处理间均无显著差异;而Se(VI)处理中苎麻叶片和茎秆硒含量显著高于Se(IV)处理。本试验中 1.80,2.70 mg/kg Se(VI)处理过程中造成植株死亡,虽未获得相关数据,但进一步说明,Se(VI)比Se(IV)在植株体内易迁移,生物有效性强,更易造成植株伤害。

图5 土壤盆栽条件下不同价态硒元素和浓度对苎麻植株各器官硒含量的影响Fig.5 Influence of the different concentration and sources of Se supplement on Se content of each organ in ramie plants under soil cultivation condition

2.2.2 不同施硒方式对苎麻植株组织硒含量的影响 由图6 可知,2种施硒方式均能提高苎麻各器官硒含量,其中T1处理中苎麻叶片硒含量较T2处理高14.6%,但两者无显著差异(P>0.05);T2处理中茎秆硒含量和根系中硒含量较T1处理分别高60.9%,74.9%,且两者间均存在显著差异(P<0.05)。

图6 水培条件下不同施硒方式对苎麻植株各器官硒含量的影响Fig.6 Se contents in different organ of ramie plants cultivated in hydroponics under different Se application methods

2.3 硒元素对苎麻硒积累量和转运特征的影响

2.3.1 不同价态硒元素和浓度对苎麻硒积累量和转运特征的影响 由图7可知,苎麻各器官硒积累量随着硒浓度的增大呈先增加后降低趋势。与对照相比,添加相同价态硒元素条件下,浓度为10 μmol/L处理中苎麻叶片硒累积量增加幅度最高,100 μmol/L处理中苎麻叶片硒累积量增加幅度最小,且Se(VI)处理中苎麻叶片硒积累量显著(P<0.05)高于相同浓度条件下Se(IV)处理。同时,添加相同价态硒元素条件下,100 μmol/L处理中苎麻茎秆硒累积量增加幅度最大,5 μmol/L处理中苎麻茎秆硒累积量增加幅度最小,且当硒浓度为 50,100 μmol/L时,Se(IV)处理中苎麻茎秆硒积累量显著高于Se(VI)处理(P<0.05),而当硒浓度为 5,10 μmol/L时,Se(IV)与Se(VI)处理中苎麻茎秆硒积累量无显著差异(P>0.05)。Se(IV)和Se(VI)对苎麻根系硒积累量的效应与对叶片硒积累量的效应恰好相反,Se(VI)处理中苎麻叶片硒积累量显著(P<0.05)低于相同浓度条件下Se(IV)处理,且添加相同价态硒元素条件下,10 μmol/L处理中苎麻根系硒累积量显著高于5,100 μmol/L处理中苎麻根系硒累积量,但10,50 μmol/L 处理间和5,100 μmol/L处理间无均显著差异。

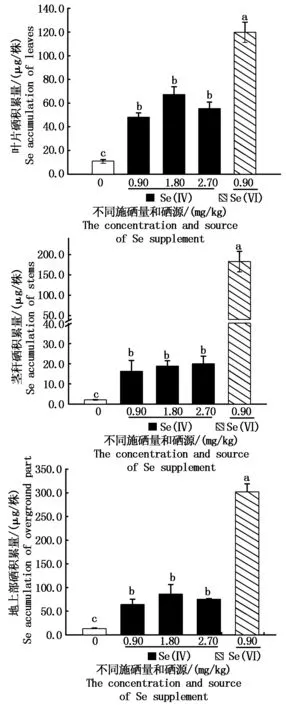

由图8可知,与水培试验结果相同,土培条件下Se(VI)处理中苎麻叶片硒积累量显著高于Se(IV)处理(P<0.05);但土培条件下Se(VI)处理中苎麻茎秆硒积累量也显著(P<0.05)高于Se(IV)处理,此结果与水培试验不一致。因为土壤对不同价态硒的吸附和转化行为有所不同。Se(VI)主要增加了土壤水溶态硒和交换态硒含量,占总硒量的80% 左右,极易被植物吸收,而施入Se(IV)易被土壤吸附进而降低硒的有效性,增加了植物对硒的吸收难度[17]。叶片和秸秆是饲用苎麻的主要收获器官,其硒元素积累量的高低直接决定饲料及其加工产品的硒含量。虽然0.90 mg/kg Se(VI)处理中苎麻地上部分硒积累量最高,但其生物量最低(图2),并不利于苎麻的生长。与对照相比较,0.90,1.80,2.70 mg/kg Se(IV)处理中苎麻叶片硒积累量分别增加341.5%,519.0%,409.7%,茎秆硒积累量分别增加724.2%,852.7%,911.9%,地上部分硒积累量增加399.9%,570.0%,486.5%。

Se(IV)和Se(VI)及其不同浓度在水培条件下对苎麻植株各器官硒元素分配比例(%)如图9所示。Se(VI)处理中苎麻地上部硒含量大于地下部,而Se(IV)处理则相反,其地下部硒含量大于地上部,表明苎麻根茎对Se(IV)的富集力大于对Se(VI)的富集力,而叶片对Se(VI)的富集力大于对Se(IV)的富集力,说明高浓度条件下,Se(IV)对苎麻植株的毒害主要表现为对根系的毒害,最终造成植株的死亡,而Se(VI)对苎麻植株的毒害主要表现为对地上部分的毒害。

图7 水培条件下不同价态硒元素和 浓度对苎麻植株各器官硒积累量的影响Fig.7 Influence of the different concentration and sources of Se supplement on Se accumulation of each organ in ramie plants under hydroponic cultivation condition

图8 盆栽条件下不同价态硒元素和浓度对 苎麻植株各器官硒积累量的影响Fig.8 Influence of the different concentration and sources of Se supplement on Se accumulation of each organ in ramie plants under soil cultivation condition

图9 水培条件下不同价态硒元素 和浓度处理中苎麻植株各器官中硒元素分配比例Fig.9 Percentage of Se distribution in different organ of ramie plants cultivated in hydroponics under different concentration and sources of Se supplement treatments

2.3.2 不同施硒方式对苎麻硒积累量和转运特征的影响 由图10 可知,2种施硒方式均能显著提高苎麻各器官硒积累量,其中T1处理中苎麻叶片硒积累量较T2处理高35.3%,但T1与T2间无显著差异(P>0.05);T2处理中茎秆积累量与根系中积累量较T1处理高59.0%和73.5%,且T1与T2间呈显著差异(P<0.05)。虽然T1处理中苎麻地上部硒积累量比T2处理少15.5%,但方差分析(ANOVA)显示,两者间差异并未达到显著水平(P>0.05)。

图10 水培条件下不同施硒方式对苎麻植株各器官硒其积累量的影响Fig.10 Se accumulation in different organ of ramie cultivated in hydroponics under different Se application methods

由图11可知,施硒方式对苎麻各器官中硒元素分配比例有显著性影响(P<0.05)。根施和叶施2种不同施硒方式下苎麻根系中的硒分配比例均最大,分别达到 77%,90%,说明苎麻根系吸收硒的能力较强。叶片喷硒处理中叶片和茎秆中硒分配比例均显著高于根施处理,分别高10.8,2.1百分点,约是根施硒处理中的4.0,1.3倍,而根施处理的根系中硒分配比例约是叶施处理的1.2倍,说明叶面喷硒有利于提高苎麻地上部对硒的吸收。

图11 水培条件下不同施硒方式 中苎麻植株各器官硒元素分配比例Fig.11 Percentage of Se in different organ of ramie plants cultivated in hydroponics under different Se application methods

2.4 硒元素对苎麻硒有效利用率的影响

2.4.1 不同价态硒元素和浓度对苎麻硒有效利用率的影响 由图12可知,苎麻叶片对Se(VI)的有效利用率高于对Se(IV)的有效利用率,且随着硒浓度的增加呈先增后减变化,尤其当施硒量为 5,10 μmol/L时,苎麻叶片对Se(VI)的有效利用率显著高于对Se(IV)的有效利用率,当Se(VI)浓度为10 μmol/L 时,叶片对硒的有效利用率最高,达到73.7%;苎麻根系恰好相反,对Se(IV)的有效利用率高于对Se(VI)的有效利用率,且随着硒浓度的增加也呈先增后减变化,尤其当施硒量为 5,10 μmol/L时,苎麻根系对Se(IV)的有效利用率显著高于对Se(VI)的有效利用率,当Se(IV)浓度为10 μmol/L 时,根系对硒的有效利用率最高,达到31.7%。Se(VI)处理的苎麻茎秆对硒元素的有效利用率均无显著差异,而5,100 μmol/L Se(IV)处理的苎麻茎秆对硒元素的有效利用率均显著高于其他处理,但二者间无显著差异。就整株而言,10 μmol/L Se(VI)处理的硒元素的有效利用显著高于其他处理;5 μmol/L Se(IV)、5 μmol/L Se(VI)和10 μmol/L Se(IV)处理的硒元素的有效利用无显著差异,三者均显著高于50,100 μmol/L 硒处理;50,100 μmol/L硒(Se(VI)和Se(IV))处理间无显著差异。

2.4.2 不同施硒方式对苎麻硒有效利用率的影响 由图13可知,T2处理中整株的硒有效利用率比T1处理高24.9百分点,但无显著差异。其中,T2处理中茎秆和根系的硒有效利用率比T1处理中高3.3,23.4百分点,且根系的硒有效利用率达到显著差异;T1处理中叶片的硒有效利用率比T2处理中高1.86百分点,但无显著性差异,表明施肥方式并不会影响苎麻地上部分的硒有效利用率,主要影响根系的硒有效利用率。叶面喷施的亚硒酸钠能够较快地被叶片吸收转运,而根部添加的亚硒酸钠容易被根系吸收积累,从而降低其转运率和利用率。

3 讨论与结论

植物体内硒含量差异很大,决定于诸多因素,如植物种类、土壤类型、土壤有效硒含量、环境因子、农业措施和硒的化学形态等。土壤和大气是植物硒的主要来源,尤其是土壤中硒的含量与植物中硒含量呈正相关,植物中硒含量一般为0.021 mg/kg[18],根据植物对硒积聚能力的不同,分为聚硒植物、非聚硒植物和富硫并高硒植物,其中聚硒植物可作为硒指示植物,植株硒含量可达1 000~10 000 mg/kg;非聚硒植物对硒的积累能力都较低,植株硒含量在0.001~1 mg/kg,一般不超过25 mg/kg[19-20]。本研究中苎麻硒含量为21.5~1 452.1 mg/kg,但当植株器官中的硒含量超过457.8 mg/kg时,硒元素表现为抑制植株的生长发育,最终造成植株死亡,本结果与土壤盆栽试验结果相符。因此,苎麻对硒具有一定的富集能力但并非聚硒植物,故苎麻作为饲用作物种植时,可施用适量硒肥增加植株硒元素含量,促进畜禽的生长发育,提高免疫力、抵抗力及其品质。

前人研究表明,硒元素对植物生物量表现为低浓度促进,高浓度抑制[21],且不同植物对Se(IV)和Se(VI)的吸收能力差异显著。Liu等[22]研究表明,施用15 mg/kg Se(IV)后小麦的根部和芽的生物量均有一定程度的降低。李鸣凤等[23]研究表明,施用Se(IV)后小麦以及后茬玉米根部和地上部生物量略微下降,无显著差异,然而施用Se(VI)后小麦和后茬玉米的生物量无显著性变化。Zhang等[24]指出马铃薯对Se(IV)的吸收能力显著低于Se(VI);孙协平等[17]研究表明,香橙也极易吸收Se(VI),而对Se(IV)的吸收能力较弱;然而Longchamp等[25]报道用低浓度Se(VI)和Se(IV)喷施玉米后,Se(IV)处理种玉米的硒含量显著高于Se(VI)处理。本研究中表明,不论水培试验还是土壤栽培试验均表明低浓度硒(5,10 μmol/L)对苎麻苗的生长发育影响较小;而高浓度(50,100 μmol/L)硒元素对苎麻苗的生长发育具有明显负效应。同时,Se(VI)主要储存于苎麻的叶片部位,而Se(IV)处理主要分布在根系部位,这与玉米[25]、小麦[23]、香橙[17]等研究结果相一致。Se(VI)主要通过硫酸转运蛋白迅速进入植株体内,先快速运输到地上组织,再在叶片中合成有机硒,其主要分配于叶片中,而Se(IV)主要通过磷酸或者硅酸转运蛋白进入植株体内,先在根系种合成有机硒,随后再运输至地上组织,其主要分配在根系[17],故解释本研究中苎麻易吸收Se(VI),且主要分配于叶片部位,而吸收Se(IV)能力弱,且主要储存于根系部位。但相同浓度条件下Se(VI) 较Se(IV)容易造成苎麻植株的毒害,尤其是高浓度条件下,故选用Se(IV)作为硒元素来源更为安全。

植物叶片与根系一样也能够吸收利用养分,主要通过叶面气孔和表皮亲水小孔进行的,先以扩散方式通过蜡质层和角质层,随后进入叶肉细胞被吸收利用;也可以通过胞间连丝进行主动吸收把营养物质吸收到叶片内部叶面上的养分[26]。本研究中2种施硒方式对苎麻生物量均无显著影响,与陈雪等[27]、张城铭和周鑫斌[28]的研究结果相一致,而田春丽等[29]报道根施硒肥能够显著增加苜蓿草产量,这可能是由于作物不同而表现出不同的效应。2种施硒方式均能显著提高苎麻地上部硒含量,其中根施处理中,硒含量最高的是根系,其次是茎秆,最后是叶片,而叶面喷硒处理中,硒含量最高的是根系,其次是叶片,最后是茎秆,说明无论哪种施用方式,苎麻根系吸收硒的能力最强,则将苎麻用于土壤硒污染的治理中,是一种可行的方法。张城铭和周鑫斌[28]指出根施硒能够更好地被水稻吸收利用,而水稻叶片吸收硒的能力较弱,本研究与其相一致。虽然叶面喷硒后,叶片可以直接吸收利用,避免了根施的长距离运输,但硒溶液与叶面接触的时间较短,而且硒溶液在叶面上会发生蒸腾损失,或部分硒在叶面代谢过程中同化为挥发性有机硒,造成硒的损失致使硒的有效利用率不高;而根部施硒过程中,硒溶液与苎麻根系接触时间长,吸收更加充分。虽然叶面喷硒处理苎麻叶片和茎秆中硒的分配比例分别为根施硒处理中的约 4,1.3倍,而根施硒处理中根系中硒的分配比例较叶面喷硒处理高约1.2倍,但根施处理中地上部硒积累量高于叶施处理,并且考虑到苎麻为多年生作物,根施更佳。

综上所述,苎麻对硒具有较强的富集能力,其根系、茎秆和叶片中硒含量随着外源硒施用量的增加而增加,但当植株器官中的硒含量超过457.8 mg/kg时,会对植株造成严重损伤,故苎麻为非聚硒植物。当外源硒为亚硒酸钠(Se(IV))时,硒含量高低呈现根系>茎秆>叶片的特点,当外源硒为硒酸钠(Se(VI))时,硒含量高低呈现叶片>根系>茎秆的特点,即苎麻根茎对Se(IV)的富集力大于对Se(VI)的富集力,而苎麻叶片对Se(VI)的富集力大于对Se(IV)的富集力,但相同施用量下,Se(IV)容易造成苎麻植株的毒害,且根施处理中苎麻地上部硒积累量高于叶面喷施处理,故苎麻作为饲用作物种植时,应根施亚硒酸钠以便增加植株硒含量,提高其饲用价值。