清末勋章“双龙宝星”的造型特征与文化内涵探论

2020-11-08刘寅凯林德祺

刘寅凯 林德祺

一、溯流求源——“双龙宝星”造型考据

19世纪下半叶,中国与外国交往逐渐密切起来。由于中国特有的传统文化和政体与西方存在着巨大的差异,清政府仍以传统方式来奖赏有功人员,具体有“加官进爵、封妻荫子、建坊旌表、优老尊老、入祀祠宇、身后哀荣等制度”[1]。对于八旗营总职衔以下获军功者,一般授予纸质功牌。纸质功牌的样式类似于当时的执照。清末纸质功牌也会因捐粮款、实心办事等原因颁给汉人。在镇压太平天国时,清政府雇佣外国人组成的常胜军(前身为华尔洋枪队)由于在战斗中表现优异,其领导者华尔和其他头目皆被清政府授予职衔,同时还有大量的金银赏赐。但是由于授予外国人职衔不合乎清礼制,大量赏赐金银也恐被其他外国人攀比和效仿,长此以往清政府财政也无法承受,因而迫切需要一个合理的奖励形式来适应当时的需要。同治元年(1862),为了奖励配合淮军在上海外围战斗中取得多次胜利的外国人,江苏巡抚李鸿章上奏称:“其余两国出力员弁,即由臣饬令会防局,仿制该国功牌式样,另铸金银等牌若干面,分别酌给佩戴。”[2]以此为契机,清政府各级官员在与“洋人”交往过程中,纷纷设立仿造国外勋章、奖章样式的金属功牌,作为奖赏专门授予“洋人”以示“交好”。

同治二年(1863),直隶总督崇厚在给一名外国人请赏时,被恭亲王奕驳回。他建议崇厚照会所在国使馆,由该国自行奖赏。这名外国人得知后竟然表示情愿只领金属功牌。究其原因,“只赏洋人”金属功牌佩戴与设计皆与当时西方授予勋章相似,本国奖励实则遥遥无期,而获得清政府所颁“只赏洋人”金属功牌就可以佩戴和炫耀了。当时一些与外国人频繁接触的清政府官员也意识到了“只赏洋人”金属功牌受外国人欢迎的原因。同年,崇厚以西方勋章制度为蓝本,结合中国金属功牌(赏赐国人)的传统样式,制订了用于奖励外国人的“勋章”。此方案得到了总理衙门大臣奕的认可,于是“仿外国颁勋章之例,试造金宝星及银牌”[3]。旋即崇厚在天津试制了“金宝星”。“金宝星”分为金质、银质两种。其中金质“金宝星”又分三个等第,一等、二等和三等金质“金宝星”(图1)分别重一两四钱、一两二钱、一两。银质“金宝星”重一两。“金宝星”基本形状为圆形,正反面中心处皆用爪镶工艺镶嵌宝石,正面均有“大清御赐”字样,下方还有表示等级的字样,两侧配有云纹。金质“金宝星”背面为双龙纹饰,银质“金宝星”为螭虎纹饰,正反面外圈处均有回纹装饰,上下两端有云形环首,上端用于悬挂,下端配有流苏,其仿造的原型主要是玉璧等。有研究者指出:“‘只赏洋人’金属功牌有‘礼器’的属性,将‘器’的‘形’和‘意’都指向中国古代的‘礼器’玉璧,‘昔者君子比德于玉’,将玉璧的‘美德’通过‘形’赋予‘器’本身,也暗喻希望获得者具有这种美德。”[4]这一时期的“只赏洋人”金属功牌均为各地仿造外国勋章形制自行铸造,但大部分也都以崇厚造办的“金宝星”为基础,这为“双龙宝星”造型风格的形成奠定了基础。

图1 金质二等“金宝星”正反面

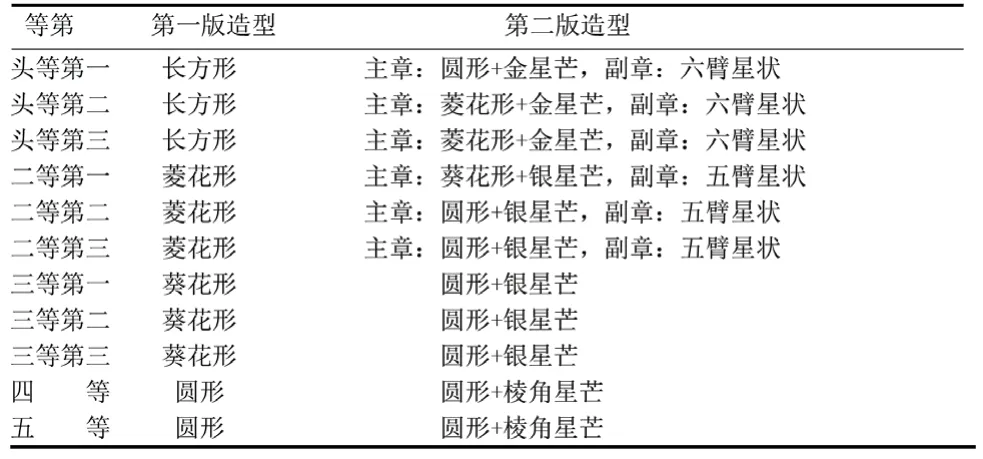

在清政府与各国交往的过程中,作为国际外交礼仪,应对外交官赠予本国勋章示好。但“金宝星”不适合国际外交场合,而且授予外交官代表战功类的“功牌”也不妥当,同时,“只赏洋人”金属功牌从根本上来讲还是下赐臣属的姿态,不符合两国平等往来的实际。且功牌制造形制不统一,也影响了清政府对外交往的现实需要。“1881年末(清光绪七年),奕向清政府上奏《总署奏厘定奖给洋员宝星章程折》,拟以‘只赏洋人’金属功牌(金宝星)造型为基础,制定并颁布了双龙宝星章程”[4],用来奖励“出力”的“洋人”,并且规定了其等第设置、设计样式、所配执照内容和褫夺条款,规定了不同等第由不同部门制造和授予,可以看出“双龙宝星”的授予面非常广,几乎囊括所有阶层,而且被授者不拘泥于是否来过中国,只要做出有利中国之事即可被授予“双龙宝星”。在制定清朝“宝星制度”的过程中,清末著名外交官曾纪泽发挥了重要作用。曾纪泽是清末重臣曾国藩次子。作为清政府的外交官员,曾纪泽在一系列外交活动中深感国外对勋章的重视,因此他在光绪八年(1882)的一份奏折中奏请清政府设立勋章,并“恭稽会典,考证西图,并参以愚见,拟就宝星章程。首列优等,以备致予邦君;继列各项名目,以酬出众勋庸;末附五等功牌,以奖寻常劳绩。除绘图帖说连同翻译西国宝星章程咨呈总理各国事务衙门以备查核”[5]。曾纪泽奏请并制定的宝星章程中提到的勋章最后被命名为“双龙宝星”。“双龙宝星”分为五等,其中一、二、三等中每等又分三个级。光绪二十二年(1896)又对头等第二和头等第三的授予对象进行修改,使之更为具体。光绪八年的第一版“双龙宝星”外形尺寸比外国勋章稍大。光绪二十三年(1897),总理各国事务衙门上奏《总署奏改定宝星式样请旨遵行折》,奏请将“双龙宝星”改版,以便适应外交场合,迎合外国人的审美习惯。这次改版主要集中在“双龙宝星”的外形和材质上,将原来方形、菱花形、葵花形和圆形的“双龙宝星”外部加以星芒,将二等以下的“双龙宝星”改为银质。此外,还明确了“双龙宝星”的产地,增加了副宝星。一般将光绪八年至光绪二十二年期间制造的“双龙宝星”称第一版(图2、图3),将光绪二十三年之后制造的“双龙宝星”称第二版(图4)。

图2 第一版头等第二“双龙宝星”

图3 第一版二等第一“双龙宝星”

图4 第二版二等第二“双龙宝星”

二、器道相宜——“双龙宝星”造型意蕴探察

清代的造物艺术追求装饰的繁冗华丽,器物造型华贵奢靡、雕琢繁琐,“这与清代上流阶层享乐生活有着直接的关系”[6]。而数千年来形成的文化传统定势使传统造物思想有着强大的包容性,外域文化的精华最终都会被吸收到中国传统文化当中,融合为传统文化的一部分,并体现在中国传统造物思想当中,最终影响到器物的造型。“双龙宝星”在清代造物潮流的影响下,既有满族和汉族自身审美的文化特点,又融合了其他多元文化,造型雍容华贵,具有浓郁的宫廷气息。尤其是在满族以金、银、珠等材质为贵,又喜好全面性装饰、多元素堆叠的审美文化影响下,“双龙宝星”制造工艺精益求精,配以宝石镶嵌,且用色明亮艳丽,具有丰富的视觉效果。根据等第的不同,其装饰华丽程度也不同,体现出了民族性和时代性特征。这就使“双龙宝星”造型文化意蕴更加浓厚。

第一版“双龙宝星”的基本造型有长方形、菱花形、葵花形和圆形;第二版“双龙宝星”中心处也是菱花形、葵花形和圆形,仅在此基础上外加星芒,以求符合外国人的审美(表1)。“双龙宝星”从造型上来说,可以断定取自铜镜。采用铜镜造型,即是中国传统造物思想指引下造物品类更迭和文化积累的结果。铜镜最早出现于旧石器时代,直至清代中晚期才逐步被取代。方形铜镜最早出现于春秋战国时期,属异形铜镜,比较罕见。第一版“双龙宝星”头等由于获得者身份较高,所以仿造的是稀少的长方形铜镜造型,上部有云纹环首作佩戴用。菱花形铜镜出现于唐代早期。将铜镜的外形做成菱花形,也使铜镜的寓意与形式更好地结合起来。第一版“双龙宝星”二等用菱花形铜镜造型,第一版“双龙宝星”三等用葵花形铜镜造型,上部有云纹环首作佩戴用。绝大部分的铜镜都为圆形,“圆板具钮一直是中国铜镜的主要形式,也是中国铜镜的主要特点之一”[7]。第一版“双龙宝星”四等、五等和第二版“双龙宝星”中心处造型均为圆形,上部有云纹环首作佩戴用。“双龙宝星”虽然取“镜”作为自身的造型来源,但取用的却不是“镜”的功能,而是着重表现背面。铜镜的命名有时就是根据背面的图案,“双龙宝星”即是如此。铜镜的背面一般分为图案区、边缘、钮座和钮等部分。钮可以系带,用于拿取。“双龙宝星”中镶嵌的宝石模仿铜镜钮。这一部分运用了宝石作为装饰材料,如珍珠、红宝石、红珊瑚、蓝宝石、青金石和砗磲等。运用这些在自然界中形成的特殊物质并人为赋予其品格,体现出前人在造物过程中对自然的深刻认识。其构思既参考了清代“以顶戴别尊卑”,也契合了“佛教七宝”之意。

表1 第一版和第二版“双龙宝星”造型

有研究者指出:“早期铜镜特殊的宗教作用,尤让人产生敬畏与崇拜心理。古代人们对镜子能映像、反光等物理特性不能理解,认为发光的都是宝贝,光明就是暗鬼的敌人。”[8]东晋葛洪《抱朴子》描述道士进入深山都要带一面铜镜,如果碰到鬼魅,用铜镜就可以分辨。在道教中,铜镜有通神和作为炼丹法器等多种用途。在佛教中,铜镜同样是一种法器。在唐代,高僧为了启发修行,曾经把十面铜镜放置在佛像四周,并用烛光映照,以此诠释佛教奥旨。铜镜也是满族重要的宗教用品,与萨满文化有关。在满族的萨满服饰上,悬挂的铜镜越多,萨满的法力就越高强。铜镜保护着萨满的头部、前胸和后背。萨满认为铜镜可以抵抗邪恶的侵袭。满族入关之后,随着满汉文化的融合,满族的铜镜逐渐与汉文化趋同,既有满族特色,又包含汉文化特征。在古代盔甲胸口的位置上,有一部分凸起的盔甲。这部分较其他甲片厚且表面光滑,而且在受到冲击的时候可以起到保护心脏的作用,所以被称作“护心镜”。有研究者称:“清朝入关前防护装备不甚完善,由于战争需要和经济发展,清朝继承了明朝制造盔甲的模式并加以改良,也淘汰了重型铠甲,而多改用轻型甲及装饰性铠甲。”[9]“护心镜”是明清中高级武将盔甲的共有部件。在清代中后期,清军的盔甲逐渐轻型化、装饰化,大多只具有礼仪性质,作为大型阅兵和仪式中的穿着。后期,盔甲已经完全成为皇亲贵胄与一些中高级武将华丽的“礼服”。“双龙宝星”在佩戴时贴在衣服的胸口上,宛如盔甲的“护心镜”一般(图5),暗含保护获得者免受诅咒与攻击之意。

图5 佩戴第一版三等“双龙宝星”的法国军人

中国传统造物思想比较突出的特点是重视“器”与使用者的关系,即“器以载道”,即通过器物的色彩、工艺和装饰特点体现审美意识和价值。其所表达出的人文关怀和理性营造正是中国传统造物思想的核心。将“器”的“形”和“意”都作为寄托造物者思想内涵的载体来感化使用者是中国传统造物思想的精髓。由此,便将造物行为上升到了“道”的高度。铜镜在中国古代除了用于日常,还被悬挂在房梁或者门上,取宗教中的辟邪之意。“双龙宝星”运用铜镜造型一方面取意“辟邪”,另一方面也有借古喻今的意味。我国古代经常将“镜”与“鉴”混用。成语中的“破镜重圆”“以史为鉴”等都反映了古人所提倡的美德。“双龙宝星”运用铜镜造型,也是希望这些美德可以体现在获得者身上。这也展现出了镜的文化外溢。在清末对外交往的过程中,“双龙宝星”实际上是以一种中介的形式将清政府的价值观念和意识形态施加在获得者身上。其造型、图案、色彩、材料等都具有一定的审美性,同时又体现出一定的精神性,“而这些因素不可避免地体现出一定社会的价值观、伦理观,同时又塑造着一定的审美主体”[10]。清光绪三十四年(1908),外务部上奏请求清政府赏给出使大臣宝星,并对本国的外交官出使外交任务时只佩戴外国勋章、奖章,而无本国勋章的情况进行了说明,希望清政府可以将“双龙宝星”的授予范围扩大至外务部的外交官们。此后的三年间,“双龙宝星”勋章开始授予高级外交官。但也有例外。如在清宣统二年(1910)东北鼠疫中主持防疫的天津陆军军医学堂副都督伍连德,就因防疫有功被授予第二版二等“双龙宝星”(图6)。可以看出,“双龙宝星”在这时不仅具有外交作用,还解决了内部荣誉授予的问题。

图6 佩戴第二版二等“双龙宝星”的伍连德

三、不约而同——铜镜的文化溢出、共鸣与反哺

铜镜文化在东亚地区流传很广。早在弥生时代,日本便接触到流传过来的中国铜镜。在“双龙宝星”设立的第二年,即1883年,清总理衙门发给驻日本国大臣黎庶昌一份电文,内容是将新设立的“双龙宝星”图鉴两本送给他们以“阅备查”。收件人除黎庶昌外,还有日本外务卿井上馨。无独有偶,清光绪十四年、日本明治二十一年(1888)初,日本设立了一款名叫“瑞宝章”(图7)的勋章,从勋一等至勋八等共八个等级,授予“对国家尽力者”。“瑞宝章”的设计以古代宝镜为中心,搭配十六连珠,外部有放射的光线。其中的古代宝镜模仿收藏于伊势神宫的神器——“八咫镜”。“八咫镜”是一面铜镜,为日本三大神器之一,历来作为日本皇室的信物。日本有一个神话:“素盏鸣尊”大闹高天原,“天照大神”非常生气,便躲进天岩户的洞穴中,天地瞬间堕入黑暗。诸神共同制造了“八咫镜”悬挂于天岩户前,并一起跳起了祭祀舞蹈。“天照大神”好奇地从洞中出来,天地又再次充满日光。日本历史文化研究文献称:“‘天照大神’是日本皇室的祖先神,也是日本神道所尊奉的主神。”[11]“八咫镜”可以看作是“天照大神”的代表。因此,“瑞宝章”的铜镜造型寓意虽然与“双龙宝星”有所不同,但在“神性”方面是大体一致的。在日本三大神器的研究和流传图像中,“八咫镜”的造型大部分都是圆镜,但在“瑞宝章”中出现的“八咫镜”却为菱花形铜镜造型,这是否是受到“双龙宝星”的影响,还是单纯为美观才使用菱花形铜镜造型,目前还没有定论。在日本平安时代的法律《延喜式》中对放“八咫镜”的椭圆形盒子有具体尺寸的描述,有学者推算出“八咫镜”大概是直径不足49厘米的铜镜。自古以来,“八咫镜”不被轻易示人。据说明治天皇曾经打开放置“八咫镜”的盒子,随后下令子孙永远不得打开。这也给“八咫镜”的造型蒙上了一层神秘色彩。“双龙宝星”和“瑞宝章”设立仅隔六年,却同时使用了“镜”作为勋章的造型元素,看似“不约而同”,却也合情合理。这是铜镜文化在东亚地区挪移的产物,说明“镜”在东亚地区有相当大的文化共鸣。

图7 日本勋一等瑞宝章,主章与挂章中心处均为“八咫镜”

在近代,甚至出现了铜镜文化反哺现象。日本侵华期间炮制了所谓的“满洲国”。1940年(伪满康德七年,民国二十九年,日本昭和十五年),溥仪从日本迎回了“八咫镜”的复制品,并创立“建国神庙”供奉。这面“八咫镜”是由日本京都制镜师制作的复制品,而且还制作了具有防空功能的唐柜作为盒子。在后来“满洲国”制定的一种“为对社会的功劳者或个人的笃行者赐与表征其名誉”[12]43的褒奖制度中,有“褒章”、“牌”(图8)和“褒状”三种类型的奖励。这其中的“牌”又分金、银、青铜三类,每类又有大小之分,共计六种,用来“赐与其善行虽系与应赐与褒章之善行为同一性质,但由其功绩程度或堪为民众模范之点观之未达用褒章赐与时”[12]58。这类“牌”所使用的即为铜镜造型。

图8 伪满勋章及徽章图海报,右下角铜镜造型即为褒奖制度中的“牌”

四、结论

清末勋章“双龙宝星”的铜镜造型是多文化共同作用的结果,是清末特定政治文化背景下的产物,也是那个时代金属工艺美术的集成,不但对本国功勋荣誉制度和文化产生了深远的影响,而且也引起深受中国文化熏陶、影响的域外国家的共鸣。在“实用性—神性—礼仪性”的变化过程中,铜镜的实用性逐渐丧失,其文化内涵和美好寓意却保留了下来。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,“双龙宝星”的铜镜造型被寄予了厚望。它以审美的方式吸引获得者——华丽外形和繁复装饰所带来的荣耀和快感,并加入了意识形态,使获得者被权力所驯化,从而成为社会样本,以挽救风雨飘摇的清政府。尽管“双龙宝星”在一定程度上维护了清政府的统治,但在清末半殖民地半封建背景下,其更多只是笼络人心而已。考证清末勋章“双龙宝星”的造型特点与文化内涵,有助于爬梳清末金属工艺美术的造物理念与思路,从而为中国传统造物文化提供历史和话语支撑,同时对新时代中国功勋荣誉表彰制度的建设也有一定的参考作用。