油酸钠联合六偏磷酸钠浮选不黏煤的机理研究*

2020-11-07蒋善勇夏文成李懿江杨生福

蒋善勇 夏文成 李懿江 杨生福

(1.拜城县众泰煤焦化有限公司,842300 新疆维吾尔族自治区阿克苏地区;2.中国矿业大学化工学院,221116 江苏徐州)

0 引 言

我国低阶煤资源丰富,但低阶煤易碎,煤泥含量大,对选煤厂生产不利[1]。浮选是分选煤泥的主要手段之一。在浮选中,将非极性烃类油用作捕收剂增加煤粒表面疏水性[2]。然而,低阶煤表面含氧官能团多,疏水性差[3],传统的非极性烃类油难以在低阶煤表面吸附,因此研发高效的低阶煤捕收剂迫在眉睫。

对于难浮煤泥浮选药剂,HARRIS et al[4-5]发现四氢呋喃(THF)中的含氧官能团与煤粒表面的含氧官能团发生氢键反应。GUI et al[6]发现α-呋喃丙烯酸可与氧化煤表面水化膜发生氢键作用,提高氧化煤浮选回收率。XIA et al[7-8]将十二烷和十二烷基酚的混合物作为捕收剂强化褐煤浮选;通过采用炭黑-烃类油捕收剂强化了难浮炼焦煤的浮选回收。但是,上述浮选捕收剂,制备成本高,或对人体或环境有害,难以大规模推广使用。

油酸钠(C17H33CO2Na,NaOL)作为一种价格低廉、环境友好的阴离子表面活性剂,常常被用作氧化矿的浮选捕收剂。李丽匣等[9]发现油酸钠在pH<11时,难以浮选石英。黄阳等[10]发现在pH值为6~7时,油酸根离子难以在石英表面发生吸附,反而容易与红柱石表面的Al3+发生吸附。ZHU et al[11]证实油酸和煤油作为混合捕收剂提高了炼焦煤浮选回收率。

本研究以不黏煤为研究对象,通过傅立叶变换红外光谱分析、诱导时间测定、泡沫性质分析和浮选实验对比了油酸钠和煤油对煤或矸石颗粒性质的影响及浮选效果,并探索了在油酸钠作为捕收剂时,六偏磷酸钠降低浮选精煤灰分的措施。本研究对难浮低阶煤泥的高效分选有着重要的理论和应用价值。

1 实验部分

1.1 实验材料

本实验用不黏煤选自内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗山不拉煤矿。为了得到纯度较高的煤和矸石矿物,首先对25 mm~50 mm的块煤进行浮沉实验,浮沉介质为氯化锌,重液密度分别为1.3 g/cm3和1.8 g/cm3。具体实验方法依据GB/T 478-2008进行,得到密度小于1.3 g/cm3的煤块和密度大于1.8 g/cm3的矸石。其中,煤块通过破碎、磨矿、筛分得到粒径小于0.5 mm的煤粒,矸石采用同样的方法处理为粒径小于0.5 mm的矸石颗粒。为了制备灰分较高的人工混合煤泥作为浮选入料,按照质量比为57∶43将煤和矸石混匀,得到计算灰分为40.27%的煤泥。煤、矸石和浮选入料的工业分析见表1。

表1 煤样和矸石及浮选入料的工业分析(空气干燥基)Table 1 Proximate analysis of coal, gangue and flotation feed sample (air-dried basis)

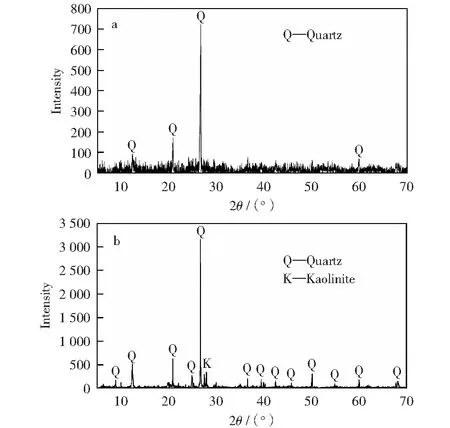

图1所示为煤样和矸石的XRD谱。由图1可以看出,煤粒中存在的矿物为石英;矸石的主要成分为石英,还含有少量的高岭石。实验用水全部为去离子水,pH值为6.80,电导率为0.001 S/m。

图1 煤样和矸石的XRD谱Fig.1 X-ray diffraction spectra of coal and gangue

1.2 红外光谱分析

为了分析油酸钠和煤油在煤和矸石表面的吸附情况,对原煤、原矸石及油酸钠和煤油分别作用后的煤和矸石颗粒进行红外光谱分析。采用VERTEX 80v(Bruker,Germany)傅立叶变换红外光谱仪测定,测量范围为400 cm-1~4 000 cm-1,分辨率为4 cm-1。具体的样品制备和测试方法如下:首先将原煤和原矸石研磨至粒径小于0.074 mm,在80 ℃下烘干备用,然后将其分别在油酸钠或煤油用量为2 000 g/t(干煤泥)下搅拌3 min,过滤。为了防止药剂在高温下变性,将待测样品在40 ℃烘干,将KBr与样品混合均匀后压片,放入红外光谱仪进行测试。

1.3 诱导时间测定

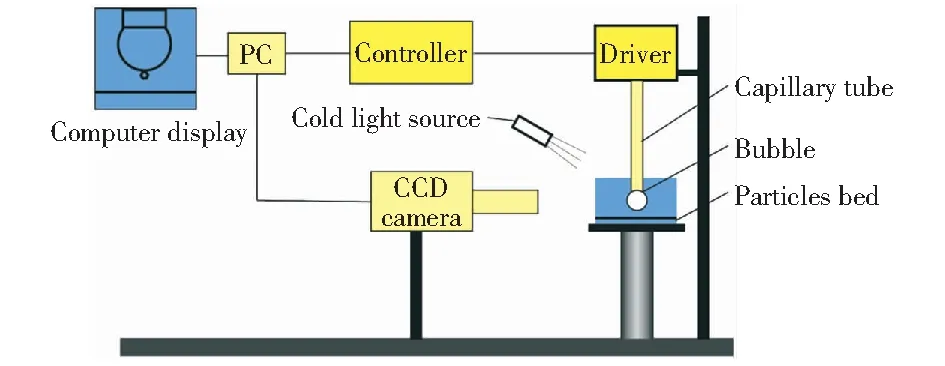

诱导时间是浮选矿化过程的重要参数,可以评价颗粒矿化气泡的难易程度。诱导时间测定仪由加拿大Oil Sands Environmental Development and Services Inc生产,规格型号为Induction2015EZ,设备原理示意如图2所示。测试样品为0.074 mm~0.500 mm粒级的煤和矸石颗粒。具体方法为:首先将煤粒和矸石颗粒在用量为2 000 g/t(干煤泥)的煤油或油酸钠体系中搅拌5 min,过滤,然后将煤油或油酸钠作用后的颗粒转移到待观测的样品池内,平铺形成颗粒床层,加入适量的去离子水,利用毛细管产生一个尺寸合适的气泡(本研究中气泡直径固定为1.4 mm),进行诱导时间测定,测试期间气泡底部和颗粒床层顶部间距恒定为158 μm[12]。驱动器运动的梯形波前伸时间为10 ms,梯形波回缩时间为10 ms,设定电压峰高值为3 V。通过设定不同的接触时间,观察颗粒-气泡之间的黏附情况,每个接触时间进行20次测试,记录下颗粒-气泡的黏附情况。气泡与颗粒黏附发生记为“1”,黏附不发生记为“0”,最终统计每个接触时间下黏附发生的概率。

图2 诱导时间测试装置原理Fig.2 Schematic diagram of induction time test device

1.4 泡沫性质测试

泡沫性质测试装置如图3所示[13]。实验流程为:将2 000 g/t用量的捕收剂和70 g/t用量的起泡剂作用后的矿浆转移至有机玻璃管中,充气量固定在200 L/h,充气30 s后关闭,记录此刻的泡沫层高度,作为最大泡沫层高度,泡沫衰减至最大泡沫层高度一半时的时间作为泡沫半衰期。

图3 泡沫性质测试装置Fig.3 Equipment for froth property test

1.5 浮选实验

浮选实验在0.5 L的机械搅拌式浮选机上进行,矿浆质量浓度为60 g/L,叶轮转速为1 900 r/min。捕收剂分别为煤油和油酸钠,用量分别为500 g/t,1 000 g/t,2 000 g/t和3 000 g/t(以吨干煤泥计)。起泡剂为甲基异丁基甲醇(MIBC),用量为70 g/t(干煤泥)。

实验流程为:首先,将煤样在浮选槽中预润湿1 min,然后加入捕收剂调浆2 min,再加入起泡剂调浆30 s,充气10 s,开始收集浮选精煤泡沫,收集时间为3 min。对浮选精煤和尾煤分别过滤、称重、烧灰,分析计算精煤产率和灰分,从而得到两种捕收剂对不黏煤泥的浮选效果。

为了表征煤油和油酸钠对不黏煤泥的浮选效果,采用浮选完善指标[14]评价了浮选实验结果。具体计算公式为:

(1)

式中:γj为浮选精煤产率,%;w(Ay)为浮选入料灰分,%;w(Aj)为浮选精煤灰分,%;η为浮选完善指标,%。浮选完善指标计算值越大代表对应浮选药剂的浮选效果越好。

为了探索降低油酸钠浮选精煤灰分的方法,进行了六偏磷酸钠降低油酸钠浮选精煤灰分的可行性研究。具体实验流程与上述流程基本一致,不同的是:基于控制变量的实验设计思想,不考虑添加六偏磷酸钠时刻对浮选实验的影响,仅考虑用量的影响,在添加油酸钠前30 s,添加用量分别为0 g/t,250 g/t,500 g/t和1 000 g/t(以吨干煤泥计)的六偏磷酸钠,油酸钠用量根据探索实验结果确定为2 000 g/t(干煤泥)。分别分析收集的浮选精煤和尾煤,得到六偏磷酸钠对油酸钠浮选精煤质量的影响规律。另外,对于煤炭浮选而言,矿浆pH值波动较小,因此,本研究暂不考察不同pH条件下油酸钠、煤油和六偏磷酸钠对不黏煤浮选的影响规律。

2 结果与讨论

2.1 红外光谱分析

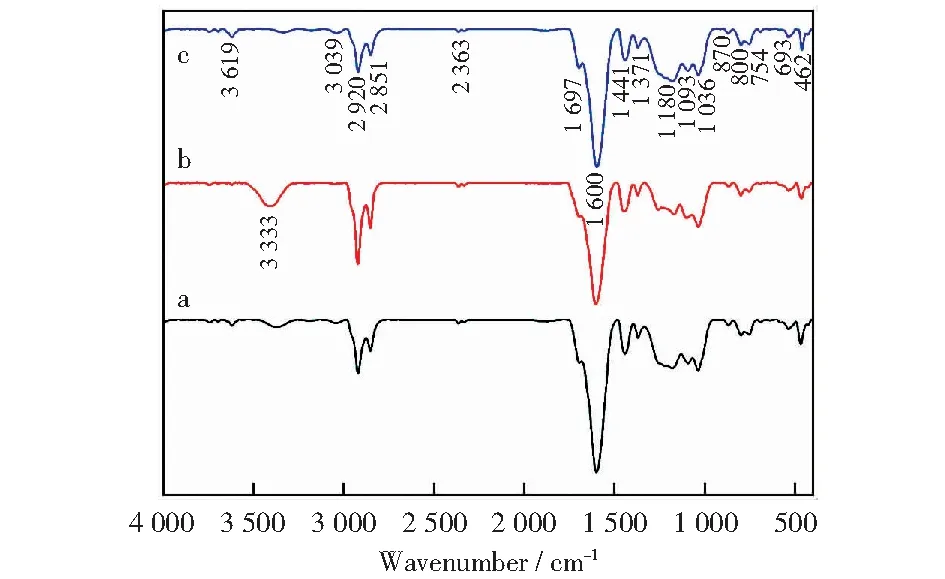

图4 煤油和油酸钠的红外光谱Fig.4 Fourier transform infrared spectra of kerosene and NaOL

图5 原煤及煤油和油酸钠分别作用后的煤的红外光谱Fig.5 Fourier transform infrared spectra of raw coal and coal treated by kerosene or NaOLa—Raw coal;b—Coal treated by NaOL;c—Coal treated by kerosene

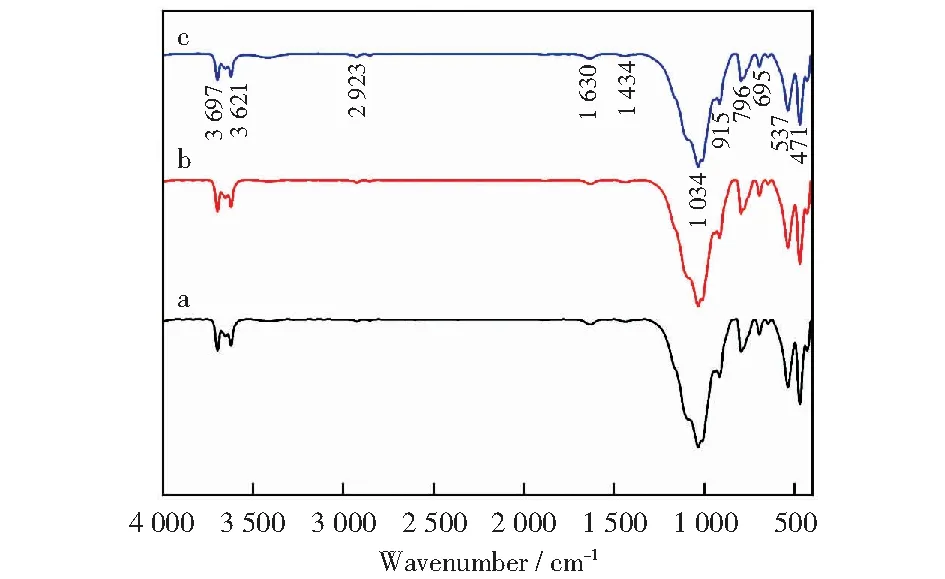

图6所示为原矸石及煤油和油酸钠分别作用后的矸石的红外光谱。由图6可以看出,3 697 cm-1和3 621 cm-1处为高岭石外羟基和内羟基的吸收峰。2 923 cm-1处为CH2的伸缩振动吸收峰。1 630 cm-1为C—H伸缩振动吸收峰。915 cm-1处为表征Al—OH的特征谱带,796 cm-1处为石英Si—O—Si振动吸收峰。1 034 cm-1和695 cm-1处为SiO2的特征吸收峰[22]。537 cm-1和471 cm-1处为高岭土吸收峰。根据前人的研究[23-24],在pH>8时,油酸根容易与高岭土产生化学吸附,在pH>11时,油酸根才与石英产生化学吸附。原矸石的红外光谱和煤油作用后矸石的红外光谱基本一致,而油酸钠作用后的矸石在1 034 cm-1和915 cm-1处吸收峰透过率较原矸石和煤油作用后的矸石该吸收峰透过率略有增加,但没有新吸收峰产生。这表明油酸钠并没有在矸石表面形成显著的化学吸附。另外,本研究中矸石的主要矿物组成为石英,结合前人对油酸钠与石英或高岭石吸附机理的研究[24],认为在本研究中煤油和油酸钠均难以在矸石颗粒表面形成吸附,对矸石表面疏水性的影响极其有限。

图6 原矸石及煤油和油酸钠分别作用后的矸石的红外光谱Fig.6 Fourier transform infrared spectra of raw gangue and gangue treated by kerosene or NaOLa—Raw gangue;b—Gangue treated by kerosene;c—Gangue treated by NaOL

2.2 诱导时间分析

图7所示为油酸钠和煤油对煤和矸石颗粒诱导时间的影响。由图7a可以看出,油酸钠作用后的煤粒和气泡在接触时间为30 ms时,黏附发生概率已经大于50%;而煤油作用后的煤粒与气泡接触时间为500 ms时,黏附发生概率仍不足50%,而一般认为黏附发生概率为50%的接触时间为诱导时间[25],那么煤油作用后的煤粒的诱导时间大于500 ms。ALBIJANIC et al[25]发现,在浮选中气泡与颗粒的接触时间一般为100 ms,因此诱导时间小于接触时间时,疏水颗粒才可以与气泡有效黏附。结合浮选实验结果,笔者认为煤油作用后的颗粒诱导时间已经远大于浮选过程中气泡与颗粒的接触时间100 ms,因此其浮选已非常困难。诱导时间的缩短说明油酸钠对煤粒表面的疏水性有很好的改善效果,在浮选中会增加煤粒-气泡之间的黏附概率,对于其浮选十分有利。

由图7b可以看出,当接触时间大于1 000 ms时,油酸钠作用后的矸石比煤油作用后的矸石与气泡的黏附概率略大,但根据图中曲线走势得知,两种样品的诱导时间甚至远大于10 000 ms,而该诱导时间对于浮选意义甚微,颗粒极难浮。另外,本研究中矸石的主要矿物组成为石英,在前人的研究[24]中发现,油酸钠在中性条件下很难在石英表面产生吸附。黄阳等[10]还通过芘荧光探针分析发现油酸钠在石英表面没有形成胶束吸附,不能改变石英的疏水性。因此认为本研究所涉及的矸石颗粒没有受油酸钠的影响而导致可浮性增加。

图7 油酸钠和煤油对煤和矸石颗粒诱导时间的影响Fig.7 Effects of NaOL and kerosene on attachment time of coal and gangue

根据文献[26]可知,煤油分别作用后的煤和矸石颗粒之间的分散性都很好,与气泡发生黏附的均为单个颗粒;然而,油酸钠作用后的煤粒之间容易形成聚团,与气泡发生黏附的是煤絮团,这将显著增加单个气泡对精煤颗粒的携带量,最终提高浮选精煤产率。这些絮团难免会将矸石颗粒包裹在其中,被包裹的矸石颗粒随着煤絮团被气泡捕集进入泡沫中,导致浮选精煤灰分的增加。这可能导致油酸钠浮选不黏煤时,精煤产率高的同时精煤灰分也偏高。

2.3 泡沫性质分析

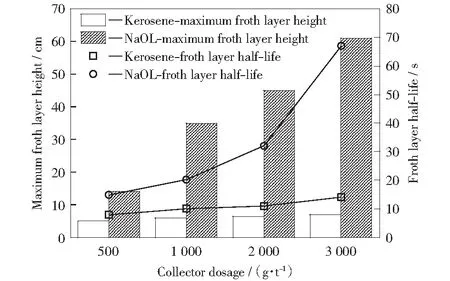

浮选泡沫性质是影响浮选效果的重要因素之一。如图8所示,煤油和油酸钠用量对浮选泡沫性质有重要的影响。随着煤油用量的增加,最大泡沫层高度和泡沫半衰期缓慢升高,但是油酸钠用量的增加极大地加快了最大泡沫层高度和泡沫半衰期的增加,说明油酸钠作为煤泥捕收剂,不仅能增加煤粒的疏水性,还可以增加泡沫层稳定性,而稳定的泡沫层有利于浮选回收率的增加。

图8 煤油和油酸钠用量对浮选泡沫性质的影响Fig.8 Effects of kerosene and NaOL dosage on froth properties of flotation

2.4 浮选实验

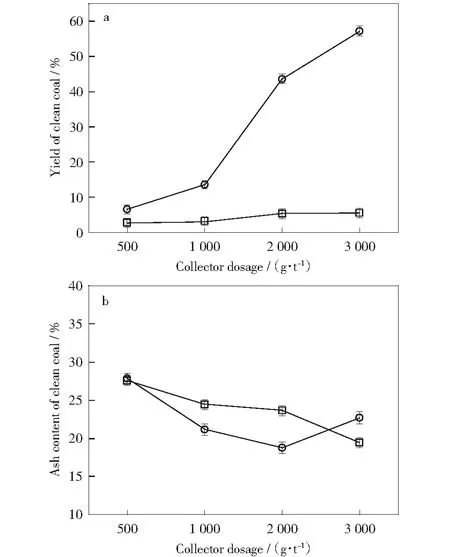

图9所示为油酸钠和煤油分别作为捕收剂浮选不黏煤的实验结果。由图9a可以看出,随着煤油用量的增加,浮选精煤产率缓慢增加,在煤油用量为3 000 g/t时最高,为5.52%,说明煤油对不黏煤基本无捕收效果。然而,随着油酸钠用量的增加,浮选精煤产率急剧增加,油酸钠用量为500 g/t时,浮选精煤产率为6.55%,当用量增加至3 000 g/t,浮选精煤产率增加至57.15%。油酸钠作为低阶煤浮选捕收剂时比煤油作为捕收剂时的浮选精煤产率提高了3倍~10倍。这充分说明油酸钠对于低阶煤颗粒具有良好的捕收效果,对煤粒表面的疏水性具有良好的改善作用。

由图9b可以看出,随着煤油用量的增加,精煤灰分逐渐降低,最低灰分为19.42%,出现这种现象的根本原因在于:低阶煤泥浮选的优化主要在于低灰颗粒可浮性的改善,使得入料中大量的低灰颗粒被浮出导致浮选精煤产率增加,而中高灰颗粒的浮选回收并不起主导作用。浮选精煤灰分却因为低灰煤颗粒大量浮入精煤而降低。随着油酸钠用量的增加,精煤灰分先降低后升高,在用量为2 000 g/t时,精煤灰分最低,为18.73%。原因在于:油酸钠体系中,适量的油酸钠有效改善了煤颗粒的疏水性,促进絮团的形成,并缩短煤絮团与气泡间的黏附时间。适量的油酸钠浮选体系形成的泡沫层稳定,煤絮团在稳定的泡沫层中富集后被刮出,最终提高了煤颗粒的回收率,与此同时煤絮团的夹带问题也会导致油酸钠浮选精煤灰分整体偏高。过量油酸钠导致浮选泡沫过稳定,泡沫中含水量过高,加剧了细泥夹带,导致油酸钠用量为3 000 g/t时的精煤灰分高于2 000 g/t时的精煤灰分。综上所述,油酸钠相对于煤油捕收剂来说,在合适的药剂用量下,具有一定的优越性。

图9 捕收剂用量对浮选精煤产率和灰分的影响Fig.9 Effects of collector dosage on yield and ash content of clean coal□—Kerosene;○—NaOLa—Yield of clean coal;b—Ash content of clean coal

图10所示为捕收剂用量对浮选完善指标的影响。由图10可知,煤油和油酸钠用量的增加都可以导致浮选完善指标的增加,但是煤油体系的浮选完善指标增加缓慢,最高为4.96%;而油酸钠体系的浮选完善指标增加迅速,最高为46.32%。整体而言,油酸钠浮选不黏煤泥的浮选完善指标值是煤油浮选完善指标值的2倍~9倍,这充分说明油酸钠作为不黏煤捕收剂的实用性和科学性。

图10 捕收剂用量对浮选完善指标的影响Fig.10 Effects of collector dosage on flotation perfection index

为了进一步探究油酸钠用量为3 000 g/t时精煤灰分过高的原因,对煤油和油酸钠作用后的煤泥浮选泡沫进行观察。图11所示为煤油和油酸钠对浮选泡沫大小的影响。由图11可以看出,油酸钠作用后的泡沫尺寸小,数量多,泡沫层水含量高,泡沫颜色较煤油作用后的发白,说明此时浮选泡沫中有较多的矸石被夹带,导致油酸钠用量过高时精煤灰分的增加。油酸钠作为一种表面活性剂,可以降低矿浆的表面张力,促进气泡的形成,减弱气泡之间的兼并,增加泡沫层的稳定性。与此同时,小气泡和过稳定的泡沫层势必会导致气泡之间的柏拉图通道增多,进而增加了高灰细泥在泡沫中的存在空间,最终高灰细泥随着泡沫和水进入精煤产品中,必将导致油酸钠浮选精煤灰分的增加。至此,在油酸钠体系中,煤颗粒以絮团的形式被气泡捕集,絮团中夹带矸石,高剂量油酸钠还会加剧浮选泡沫中的细泥夹带,导致油酸钠用量为3 000 g/t时的精煤灰分高于2 000 g/t时的精煤灰分。

图11 煤油和油酸钠对浮选泡沫大小的影响Fig.11 Effects of kerosene and NaOL on size of flotation frotha—Kerosene;b—NaOL

煤油和油酸钠作为捕收剂的浮选精煤灰分都接近20%,远高于常规煤炭浮选精煤灰分要求。煤油作为捕收剂时的浮选精煤灰分较高的原因是浮选泡沫层薄,被刮泡沫少,泡沫层附近含矸石的矿浆被刮出。油酸钠作为捕收剂时的浮选精煤灰分较高的原因是:1) 气泡以煤絮团的形式捕集煤颗粒,气絮团中夹带矸石;2) 油酸钠作用后的矿浆泡沫层过厚,泡沫含水量过高会导致水流夹带严重。絮团夹带和水流夹带共同导致油酸钠浮选精煤灰分较高。值得一提的是:本研究发现,油酸钠只是在一定程度改善了不黏煤的浮选效果,但其选择性并不理想,应进一步探究其他药剂与油酸钠匹配使用,提高不黏煤浮选回收的同时,保证精煤灰分。因此,本研究后续进一步探索了六偏磷酸钠作为分散剂浮选不黏煤的实验,探讨保证精煤产率的同时降低精煤灰分的方法。

2.5 六偏磷酸钠降低浮选精煤灰分的探索

在煤泥浮选中,为了提高浮选精煤的质量,常常利用煤泥浮选抑制剂降低精煤灰分。常用的抑制剂有六偏磷酸钠、硅酸钠和碳酸钙等。已有研究[27]表明六偏磷酸钠在浮选降灰中有良好的效果。因此,为了进一步降低精煤灰分,笔者仅开展了六偏磷酸钠用量对降低油酸钠浮选精煤灰分的可行性研究。

图12所示为六偏磷酸钠用量对浮选精煤产率和灰分的影响。由图12可以看出,在油酸钠用量固定为2 000 g/t时,随着六偏磷酸钠用量的增加,精煤产率变化不大,精煤灰分先降低后升高,在六偏磷酸钠用量为500 g/t时,精煤灰分最低,为10.31%。说明六偏磷酸钠可以作为本实验样品中矸石的抑制剂,有效降低精煤灰分。蒋善勇等[28]采用六偏磷酸钠作为煤泥浮选抑制剂有效降低了精煤灰分,提高了精煤质量,其入浮煤泥的主要伴生矿物为高岭石、重晶石和方解石等。他们认为六偏磷酸钠可与煤泥中黏土矿物溶解出的Ca2+,Mg2+,Fe3+等离子反应生成亲水络合物,不仅抑制了Ca2+,Mg2+,Fe3+等离子对脉石矿物的活化作用,还可以使带负电的矿泥处于悬浮分散状态,减少矸石颗粒被气絮团包裹和夹带。王登月等[29]通过实验证明了在煤泥浮选中适当添加六偏磷酸钠可降低精煤灰分,且可提高浮选精煤产率。因此,油酸钠和六偏磷酸钠在不黏煤浮选中的联合使用既可以增加精煤产率,又可以降低浮选精煤灰分,最终强化了不黏煤的浮选效果,增加不黏煤的价值,扩展不黏煤精煤的使用范围。

图12 六偏磷酸钠用量对浮选精煤产率和灰分的影响Fig.12 Effects of sodium hexametaphosphate dosage on yield and ash content of clean coal

3 结 论

1) 油酸根离子在煤表面吸附导致油酸钠作用后的煤表面羟基和碳氢基团含量增加,提高了煤粒的疏水性。煤油和油酸钠均难以在矸石表面形成吸附,对矸石的可浮性基本无影响。

2) 油酸钠缩短了煤粒-气泡的黏附时间,增加了煤粒-气泡的黏附概率。在油酸钠体系中,煤粒间易发生聚团,气泡对煤絮团的黏附增加了单个气泡对煤颗粒的携带能力,有利于精煤产率的提高,但高灰矸石被夹杂在絮团中会导致浮选精煤灰分偏高。与煤油相比,油酸钠体系中泡沫层非常稳定,稳定的泡沫层含水量高,导致水流夹带严重。絮团夹带和水流夹带共同导致油酸钠浮选精煤灰分高。

3) 在油酸钠体系中,采用六偏磷酸钠作为抑制剂时,浮选精煤灰分得到有效降低,相比无六偏磷酸钠体系,添加500 g/t(干煤泥)的六偏磷酸钠可以降低8%左右的精煤灰分,最终精煤灰分约为10%,说明油酸钠和六偏磷酸钠的联合使用既可以提高难浮不黏煤浮选精煤产率,还可以保障浮选精煤灰分在较低水平。