中日佛教合唱的比较与启示

2020-11-06彭泓李智巧

彭泓 李智巧

摘要:中日两国佛教合唱有一定的相似性,但两国佛教合唱活动和创作的发展趋向不尽相同,中国佛教合唱更具有融合性与现代化特质,日本则相对更注重传统佛教合唱的留存;中国佛教合唱的代表曲目为《佛曲》,日本的代表曲目为《恩德赞》;中国佛教合唱的定位介于佛曲与艺术歌曲之间,日本佛教赞歌的定位则是介于宗教歌曲和主题曲之间;两国学界对佛教合唱的功能性定位都未完全明确,这是两国佛教合唱发展中需要继续探讨的问题。而社会缺乏对佛教音乐的重视及专业人才缺乏,则是中国佛教合唱现阶段的两大问题点。

关键词:中日;佛教合唱;对比

中图分类号:J608 文献标识码:A文章编号:2095-6916(2020)18-0140-05

一、中日佛教合唱概况

在中国,佛教合唱曲是佛教音乐的其中一种形式,传统的佛教合唱有一唱众合、齐诵唱、轮流诵唱等类型。当代佛教合唱曲大致分为两类,一类是传承至今的传统佛曲,如梵呗;而另一类则是与西洋音乐融合的新兴佛教题材合唱曲。现在中国佛教合唱团体主要有三个类型:1.寺院隶属的佛教团体合唱团,成员多以僧侣及信徒为主,如五台山佛乐团、拉卜楞寺佛乐团、台湾佛光山梵呗赞颂团等;2.民间佛教信徒组成的佛教合唱团体,如北京佛乐团、梵音合唱团等;3.专业合唱团体,例如彩虹合唱团、厦门大学学生合唱团等,这类型合唱团并非以演唱佛教题材曲目为主,因成员均接受过正规系统的音乐教育及合唱训练,在演唱佛教题材曲目时,更能体现佛教合唱的艺术性。

在日本,佛教合唱曲也被称为“佛教赞歌”,佛教赞歌广义上可包含传统声明及御咏歌等佛教声乐相关形式。狭义上被定义为明治维新之后,用西方音乐创作手法所创作的佛教声乐曲,从功能上划分主要可分为两类;1.式典曲,主要在法会及佛教相关仪式上演唱,以混声合唱为主。2.合唱曲,艺术性强,主要在寺院活动中或音乐会等场合被演唱。代表作曲家有:山田耕作、清水修、服部正等。据统计,明治时期至今,日本已发表佛教赞歌超过300首。现在日本各佛教宗派合唱团体众多,各宗派也都设有由信徒组织而成的佛教合唱团,佛教系大学的龙谷大学、大正大学、相爱大学、京都佛教大学等均设有佛教合唱团体,除佛教祭奠等仪式,佛教系大学合唱团体通常也会在大学入学仪式和毕业仪式上进行佛教赞歌的公演。随着佛教赞歌的艺术性越来越强,东京交响乐合唱团、武藏野音乐大学等音乐专业团体或大学的合唱团体也纷纷将选曲的目光投向佛教赞歌。此外,日本全国性的佛教合唱音乐交流会从2009年开始,每年都在各大型寺院中轮转进行,至今已举办了11届。

总体来看,中日两国佛教合唱现状有一定的相似,但相较于日本,中国对于佛教合唱概念的阐释较模糊,何为佛教合唱曲并未有明确的定义。两国佛教合唱活动及佛教合唱创作的发展趋向也不尽相同,中国佛教合唱更具有融合性与现代化特质,日本则相对更注重传统佛教合唱的留存。

二、历史沿革

19世纪基督教的传播由中国沿海地区逐渐进入了内陆,基督教圣诗开始在中国传唱,开启中国合唱艺术的萌芽。19世纪初,洋务运动推进了西学风潮,有识之士开始积极留洋学习西方的先进文化。其中,著名的艺术教育家、普法高僧——李叔同于1905—1911年留学日本,学习西方艺术,1918年于杭州虎跑定慧寺出家,于1929年创作了被誉为近现代第一首佛教合唱的《三宝歌》。此曲在许多大型佛教活动中都会被演唱,在中国佛教音乐中占有非常重要的地位。1931年开始编撰佛教歌集《清凉歌集》,1936年出版。除李叔同外,留学美国,接受过正统西方音乐教育的作曲家黄自于1929年,以唐代变文形式讲唱的《大目乾连冥间救母变文》为词,用西方音乐创作技法,创作了四部合唱作品《佛曲》,并于1930年发表。

20世纪下半叶开始,佛教合唱在繼承的基础上在台湾地区进入了蓬勃的发展时期,1949年到台湾传法的高僧星云法师为宣扬“人间佛教”,实践“佛法通俗化”的理念,于20世纪50年代在台湾宜兰建立了佛教歌咏队,并于1953年出版《佛教圣歌集》。自此佛教合唱活动在台湾地区陆续开展起来。

中国大陆佛教音乐在1978年党的十一届三中全会后迎来了复苏。1980年代后期,中国佛教音乐开启了全面复兴。1986年,北京佛教音乐团首次走出国门,赴欧洲诸国巡演。此后,拉卜楞寺佛乐团、北京智化寺音乐团、五台山佛乐团等佛教音乐团体也陆续开始了海外巡演。佛教音乐复兴普及道路上迎来的第一个高潮是在2003年冬,由台湾佛光山梵呗赞颂团、北京佛乐团、五台山佛乐团、拉卜楞寺佛乐团等佛教音乐团体联合主办的中国佛乐精粹展演在北京中山音乐堂的首次亮相。翌年春,中华佛教音乐团也相继赴港澳台等地演出,随后远赴北美各大城市连续巡演,盛况空前。2017年开始,江苏演艺集团制作的大型佛教歌剧《鉴真东渡》在日本、美国等国家进行巡回公演,这些海外巡演本身也是一种文化输出,是中国传统佛教文化传播以及与海外交流的重要范例。

在日本,明治维新之后的日本开始全盘西化,1874年,《优云华》等基督教新教会所创作的日文赞美歌在日本传播开来,这些日文赞美歌成为了明治时代(1868—1912年)中后期所创作的佛教赞美歌的范本原型。1879年,随着西方学校制度引入日本小学,美国音乐教育学界第一人卢瑟·梅森以基督教的赞美歌为基础,选定制作了大量的小学音乐教材歌曲。随着这些学校歌曲的普及,佛教界也开始了以学校歌曲为范本的佛教歌曲的创作,1889年,随着佛教唱歌会的成立,刊行了第一本佛教歌曲集《佛教唱歌集·第一》。1887年开始,日本佛教妇人会、佛教青年会、佛教少年教会等佛教协会相继成立,佛教信徒中,西洋乐器伴奏的佛教歌曲的创作愈发盛行。1893年由东京六所大学学生组成的“大日本佛教青年会”主办了释尊降诞会,信徒们在法会上演唱了《四月八日》等佛教赞歌,这一活动象征着新佛教歌曲向日本一般大众普及的开端。

进入大正时代(1912—1926年),为缓和与基督教的对立状态,日本佛教界开始重视周日学校①,参考基督教的赞美歌,各寺院、宗派开始积极投入赞佛歌的创作中。而后在赞佛歌的创作过程中又逐渐派生出了佛教舞蹈、佛教童话、佛教歌剧等艺术形式。1917年留学德国归来的日本著名作曲家山田耕作应学生泽康雄(日本本愿寺僧侣)的请求,在美国夏威夷创作了《摄取和光明》等8首佛教赞歌。这8首歌曲被收录在夏威夷本愿寺别院落庆入佛法要纪念佛教赞歌集《礼赞》中。

1927年,为谋求佛教音乐的普及和发展,日本文部省设立了宗教局,组织了致力于佛教圣歌创作和声明研究的“佛教音乐协会”,并制作发行了9册《圣歌集》。这个官方的佛教音乐协会每年都向大众公开征集原创佛教圣歌,并在全日本的主要城市定期举办佛教圣歌发表会。同年,日本佛教童谣协会成立了,月刊《新佛教音乐》开始刊行。每册都发表了新创作的佛教歌曲。此外,日本佛教童谣协会还出版了《佛教音乐全集》和《日本佛教童谣集》,很可惜的是第二次世界大战爆发后,这些资料都被销毁了。

1949年,日本宗教音乐协会成立。5年后改名为“日本佛教音乐协会”。于此同时,日本新佛教音乐开始登上舞台。日本佛教音乐协会成立后,为达到传递佛法,凝结人心的作用,信徒聚集演唱佛教赞歌的形式大约在20世纪中叶定型并得到日本社会的承认。第二次世界大战后,以京都地区为中心,京都女子大学和相爱大学等佛教系的学校开始使用西方音乐进行音乐礼拜。在供职于各寺院的佛教系大学毕业生的带领和影响下,佛教妇人会活动、寺院附属幼儿园、保育园等相关设施也都开始了音乐礼拜活动的普及。于此同时,寺院法会及佛教仪式中大众齐诵的重要性也开始被突显。因此在寺院中開始举办音乐法会(日文称为音乐法要),利用参拜者熟知的西方音乐制定作法。由此,佛教赞歌合唱活动开始在各寺院的法会活动中开展开来,并沿用至今。

笔者通过对上述中日两国佛教合唱历史背景的整理梳理发现,中国佛教合唱的研究相关文献资料较少。由于各种历史问题,佛教音乐创作受到了时代的限制,上个世纪50年代至80年代这30年中,中国大陆地区佛教合唱相关记载极少。1990年代后,中国佛教合唱发展趋势呈阶梯式上升,佛教交响乐,佛教歌剧等艺术形式百花齐放。

日本相关文献对佛教赞歌的发展历史记载相对翔实,各自宗派出版社所出版的系列佛教赞歌乐谱集也对文献研究起到了一定帮助。从佛教赞歌乐谱集的整理中可以发现,昭和时代中后期(20世纪50年代—70年代)是佛教赞歌创作的高产时期,即使在现在,多被唱诵的佛教赞歌也基本为此时期所创作的作品。笔者认为这与佛教赞歌唱诵者的年龄段有着直接的联系,日本各寺庙佛教合唱团成员以中老年为主,其音乐审美也具有一定的时代性。近年来,少数新创佛教赞歌也陆续被发表,多为艺术欣赏性强,演唱难度较大的无伴奏混声合唱,非音乐专业的一般佛教信徒无法驾驭,多为专业合唱团在音乐会中进行表演式演唱。

三、佛教合唱主要流派及表现形式

佛教的传流有汉传,藏传,南传。由于各自仪规及流传地域的不同,呈现的合唱音乐也有所差异,藏传合唱中多念诵,主旋律高亢明亮,调式风格阳刚,与高原地区的民间音乐一脉相承,演唱者通过高亢的呼唤和赞颂来表达对佛的崇敬;南传以梵文及中国西南地区少数民族方言唱诵居多,旋律活泼欢快,歌词内容多以佛教故事为主,戏剧性强;汉传则受儒家思想影响,多以禅意传达为主,调式风格舒缓温和,节奏多符合4/4拍子节奏特点,用轻柔的和声将佛理娓娓诉说。

现今中国,相对其余两个传流,汉传佛教平民化普及程度最广,汉传佛教合唱曲的创作及合唱活动也迎来了蓬勃发展时期。汉传佛教合唱的歌词创作大致分为三个类型:1.以佛教经文为词,分为汉语和梵文两种;2.用白话文重新创作的,包含佛理禅意的歌词;3.在重新创作的歌词中引用咒文或佛号。旋律创作多在西方创作技法的基础上,遵循中国传统五声调式,保留民族特色。

在日本,公元6世纪中叶前后,佛教音乐随着佛教的传播,由中国传入日本,随着时代传承,形成了净土、真言、天台、日莲、曹洞、黄檗各宗派的佛教音乐系统。日本明治维新之后,以净土系教团为中心,佛教音乐开始采用西方音乐创作技法进行创作。同时也代表着日本佛教音乐进入了一个新文化时代。其中净土真宗本愿寺派佛教赞歌也被赞誉为近代日本佛教界诞生的独立文化之一,也成为了其传道教化活动中不可或缺的手段之一。

在净土真宗初祖——亲鸾圣人750回大远忌的法会上,于本愿寺举办的半数以上的法事均使用了西方音乐。为了让法会不产生违和感,音乐法会并没有全盘导入西方音乐,在西方音乐的基础上也融合了日本传统的雅乐和佛教声明。由此可知,从音乐的角度,净土真宗在如何平衡传统邦乐和西洋乐的融合上是下了功夫的。

现在,本愿寺派佛教赞歌多由信徒演唱,常常在寺庙的重要仪式上都能看到壮观的佛教赞歌合唱。本愿寺派佛教赞歌的歌词也多以御和赞②及亲鸾圣人所作七五调四行诗为主。净土真宗本愿寺派的佛教赞歌也被收录在净土真宗佛教音乐礼仪研究室所编纂的各系列佛教赞歌集中,供信徒学习研究。

四、代表曲目分析

(一)中国佛教合唱代表曲目《佛曲》

曾留学德国和美国的中国音乐教育家黄自所作《佛曲》创作于1929年,于1930年发表,被认为是中国近现代史上第一首佛教题材的四部合唱作品,在佛教信徒中也具有一定地位。

《佛曲》的歌词来自于《大目乾连冥间救母变文》的故事,讲述了佛家弟子木连历尽艰险救母出地狱的传说。其内容宣扬因果报应﹑六道轮回的佛教思想。在唐代以变文③的形式讲唱,到了20世纪初,又被留洋归来的音乐家配以西方音乐创作技法再次演绎。

《佛曲》是一首带有五声民族调式特点的四部合唱曲,全曲处处展示着中国传统音乐元素和西方音乐元素的融合与碰撞。第二乐句四个声部旋律先后进入,在旋律、节奏、音色上的对比,表现出了救母心切、手足无措的复杂心情。

副旋律的呼应结合类似于我国传统音乐中帮腔音乐的对比复调。女中、男高、男低三个声部使用平缓的曲调,描绘了念佛颂经的庄严场景,下三声部的合唱多层次地呈现出佛号的念诵,既为女高声部五声化旋律形成伴奏烘托,又呼应了全曲的佛教主题,使流畅的合唱中饱含了神圣、庄严的佛教氛围。由此可看出,此时期的黄自已对中国民族风格的复调写作进行了创造性的探索,为中国大型佛教合唱曲的创作奠定了基础。

(二)日本佛教赞歌代表曲《恩德赞》

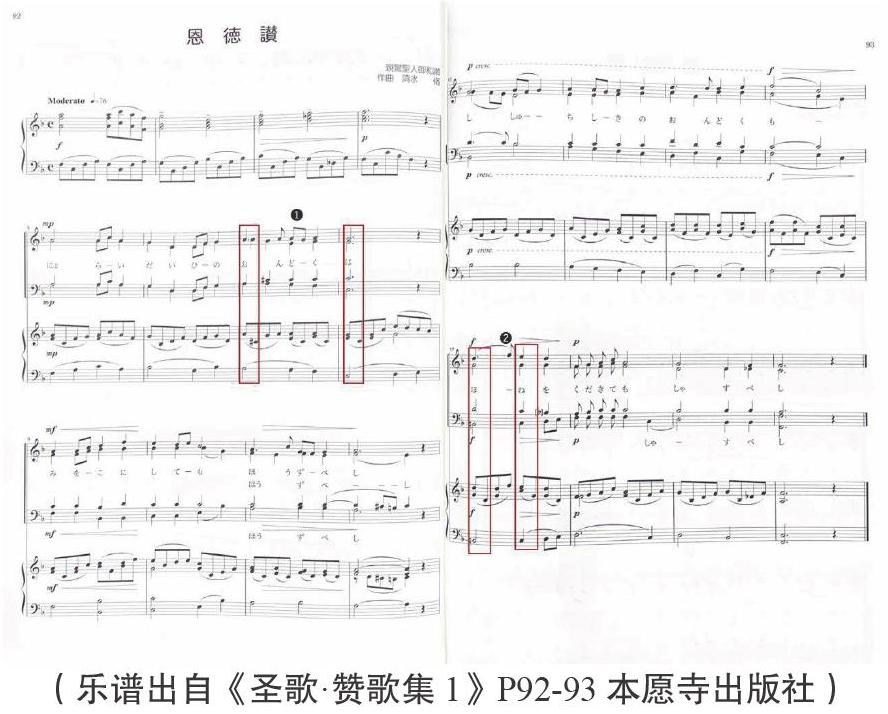

混声四部合唱《恩德赞》,歌词使用亲鸾圣人所作的御和赞,由日本作曲家清水修④作曲,发表于1952年佛教赞歌刊行普及会所编纂的《BUKKYO SANKA》中,之后被收录于本愿寺出版社出版的《圣歌·赞歌集》第一卷中。第一次公演在1957年4月17日京都西本愿寺举办的明如上人50回忌法要学生法会上,由参加法会的信徒们共同演唱。演唱时多使用钢琴或管风琴伴奏。

《恩德赞》歌词出自亲鸾圣人晚年回顾自身经历所作的《正像末和赞》中《三时赞》的最后一首,歌词为日本和歌七五调⑤四句一章的构成。

歌词汉译:

如来大悲的恩德应粉身来报,

恩师传授知识的恩德应碎骨来报。

(乐谱出自《圣歌·赞歌集1》P92-93本愿寺出版社)

这是一首一段体结构的四声部合唱作品,结构清晰,由引子+a+b三个部分构成,乐句规整,为方整性结构。全曲整体调性明确,均在F大调上陈述,最后通过F大调的II7进行至主和弦结束全曲。旋律上,整体旋律进行较为平稳,以二度上下行级进为主,三度的小跳进为辅,平稳陈述。整首歌曲的织体延续着引子部分的分解和弦形式进行陈述,抒情,流动性强。引子部分四个小节,这部分四个小节的陈述确立了F大调的调性基础,同时奠定了整个歌曲的基本音乐情绪。a句是一个4+4小节的形式,这个乐句曾短暂离调至d和声小调的属和弦上,随后马上连接至F大调的属和弦。见谱例中.处。b句延续了a句的节奏音型,但使用新材料进行填充。这个乐句在后半部分使用了一个F大调的重属和弦进行和声色彩的填充,随后马上解决至属七和弦上,最后由F大调的II和弦进行至主和弦结束全曲。见谱例.处。

《恩德赞》全曲短小精悍,方整性结构符合日本战后歌曲创作特点。抒情、陈述性及旋律流动性强等的宗教歌曲风格突出。全曲和声色彩丰富,体现了作曲者娴熟的西方作曲技法。可以看出,此时期,日本佛教音乐对西方音乐的接受度极高。

《佛曲》和《恩德赞》都是东西方文化融合的产物,用西方音乐的创作技法配以中日传统文学内容的歌词。现今,中国佛教合唱曲的旋律创作上开始尝试更多民族音乐元素及佛教元素的融合,而日本佛教合唱還是以西方音乐表现形式为主。

五、中日佛教合唱的定位

中国音乐学家田青曾在《中国佛教音乐选萃》序言中写道:“佛曲从内容和形式上分,可分为两大类:一类主要是唱、奏给佛、菩萨、饿鬼等非现实对象听的,可称为法事音乐或庙堂音乐;一类主要是唱给现实对象如佛徒或俗人们听的,可称为民间佛乐或民间佛曲。”中国佛教合唱从功能性上亦可分为两类:1.法会活动上,在寺庙中被演唱的;2.在音乐会或其他舞台形式上被演唱的。第一类型的佛教合唱曲注重佛教教化意义,相对来说大众艺术欣赏性较低;而第二类型佛教合唱曲则恰好相反,其追求艺术欣赏性,相比第一类型也弱化了佛教的教化功能。因此第二类型的佛教合唱曲在佛教界及音乐界的定义都较为模糊,笔者认为其定位应该介于佛曲与艺术歌曲之间。

佛教赞歌活动是净土真宗本愿寺派的特色文化之一,是教化活动的重要的一环。日本音乐学家山口笃子所著论文《连接人与宗教共同体的佛教赞歌——合唱大会“本愿寺御音堂2017”参加者问卷调查分析》中认为,佛教赞歌作为宗教歌曲,是连接普通大众和宗教的媒介。但是通过佛教赞歌活动来增强大众对宗教共同体归属感的效果却并不明显。佛教赞歌更像是宣传佛教活动的主题曲,只能增加活动参加者的宗教连带感和同伴意识。所以,现代佛教赞歌的定位应是介于宗教歌曲和主题曲之间。

通过中日两国相关文献调查发现,中日两国学界对佛教合唱的功能性定位都未完全明确,如何做到功能性及艺术性兼具,都是当今两国佛教合唱发展中需继续探讨的问题。

六、中国佛教合唱现阶段的问题

现今,中国佛教音乐发展态势较好,各类佛教合唱活动也在各地陆续开展着。为使佛教合唱能够更加健全地发展,笔者参考日本佛教合唱发展现状,认为中国佛教合唱现阶段问题主要有以下两点:

(一)社会缺乏对佛教音乐的重视

就算是通俗化佛教合唱曲也主要还是在佛教信徒中小范围传播。佛教合唱曲的创作乃至演出活动的宣传都相对滞后,造成佛教合唱只能处于乐在耳边却无人懂的境地。

(二)专业人才的缺乏

佛教音乐并未形成独立的艺术体系,现今虽有少数音乐家投身佛教音乐创作,但并非学佛之人,对佛理的领悟还有待加强,因此在佛教合唱的创作和演唱上如何做到功能性和艺术欣赏性并存是一个至关重要、且需长期探讨的问题。

结语

中日佛教合唱均为佛教音乐与西方音乐创作技法相融合的产物。佛教发展于古印度,在唐代被遣唐使经由中国传入日本;20世纪初,李叔同等留学日本的音乐家经由日本学习西方音乐,继而开启了中国佛教合唱曲的创作。这样的历史渊源,使得两国在佛教合唱的创作发展上同源,却又呈现出了完全不同的发展态势。佛教合唱是宗教文化遗产,亦是人类精神文明的优秀成果,如何在保护传承的基础上,创作出具有各民族特色,融合多元音乐元素的佛教合唱曲仍需继续探索。

注 释:

①周日学校:日本各佛教宗派为宣扬普及佛法,在周日为儿童提供以佛法讲学为主的道德教育课程。日本净土真宗等宗派近年来在周日学校中还开设了儿童赞歌课程和音乐会活动等。广义上也把这些在周日为儿童举办的佛教相关活动称作“周日学校”。

②御和赞:用古日语赞叹佛祖、菩萨、教法、先德等的歌谣,流行于日本平安时代到江户时代。

③变文:唐代兴起的一种讲唱文学。变文文体是由散文及韵文交替组成,以铺叙佛经义旨为主。内容为演绎佛经故事(如目莲变文、维摩结经讲经文)及历史、民间故事。

④清水修:1911—1986年,日本著名作曲家、元Kawai出版社社长。本科毕业于大阪外国语大学法语系,后入学东京音乐学校(现东京艺术大学)学习作曲理论,作曲范围涉猎歌剧、歌曲、管弦乐、室内乐等,生平创作15部歌剧作品,以及包括佛教赞歌在内的400多首合唱曲,被誉为推动日本战后合唱事业的重要人物之一。

⑤七五调:来源于日本和歌的节奏,每句由上半句的七个音节和下半句的五个音节组成,行文讲究音节韵律,用字讲究对仗工稳。节奏分明,琅琅上口。

参考文献:

[1]日本净土真宗本愿寺派综合研究所,佛教音乐·礼仪研究室.佛教赞歌·歌集[M].大阪:本愿寺出版社,2018.

[2]日本东洋音乐学会.佛教音樂[M].东京:音乐之友社,1972.

[3]飞鸟宽栗.佛教音乐的邀请[M].大阪:本愿寺出版社,2008.

[4]山口淳有.近代佛教音乐的明治大正[J].印度佛教学研究, 2001(第49卷第2号).

[5]Joaquim M.Benitez,土地井志保.佛教唱歌的创成和变迁[J].伊利莎白音乐大学研究纪要,2001(21).

[6]福本康之.佛教界对于初期西洋音乐的接纳[J].阪大音乐学报,2004(2).

[7]山口笃子.连接人与宗教共同体的佛教赞歌——合唱大会“本愿寺御音堂2017”参加者问卷调查分析[J].净土真宗综合研究,2019(3).

[8]田青.中国佛教音乐的产生与发展[M]//中国佛教音乐选萃. 上海:上海音乐出版社,1993.

[9]彭泓.日本佛教歌曲的西洋化和现代化[J].北方音乐,2018(356).

作者简介:彭泓(1987—),女,汉族,福建宁德人,日本东京学艺大学博士在读,研究方向为民族音乐学。

李智巧(1976—),女,汉族,浙江台州人,浙江大学公共体育与艺术部副教授,研究方向为音乐教育、合唱艺术。

(责任编辑:董惠安)