多排螺旋CT诊断肝血管瘤及肝脏肿瘤的临床体会

2020-11-06沈成刚

沈成刚

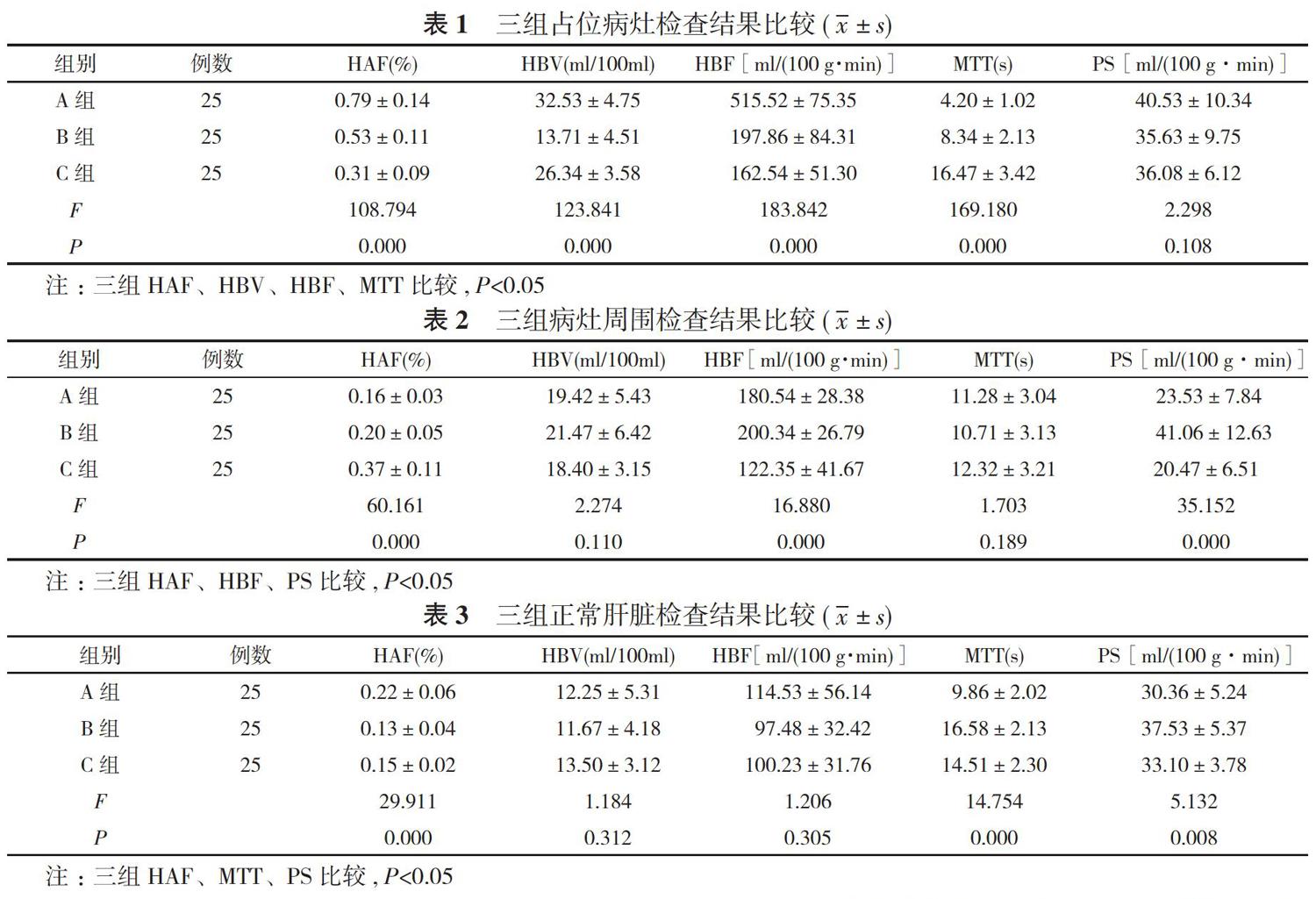

【摘要】 目的 探究在肝血管瘤及肝脏肿瘤诊断中采用多排螺旋CT诊断的价值。方法 选取经病理检查确诊的原发性肝癌、肝脏转移瘤、肝血管瘤患者各25例, 分别设为A、B、C组, 均以多排螺旋CT诊断。比较三组占位病灶检查结果、病灶周围检查结果、正常肝脏检查结果。结果 占位病灶中, 肝动脉灌注分数(HAF)、肝血流(HBF)水平A组>B组>C组, 通过时间(MTT)A组

【关键词】 肝血管瘤;肝脏肿瘤;多排螺旋CT

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.28.027

肝脏肿瘤及肝血管瘤为临床常见肿瘤, 前者多为恶性, 后者为良性, 而因肝区结构复杂, 发病后临床症状相近, 表现为消瘦、恶心呕吐、乏力、肝区不适及疼痛感, 单纯以症状诊断难度较高, 需借助其他诊断方式辅助明确诊断。多排螺旋CT属常见影像学检查方式, 可通过探查肿瘤内血流信号并结合不同区域回声差异进行疾病检查。近年来, 在肝脏肿瘤诊断中, 多排螺旋CT诊断优势逐渐现象, 可利用不同肿瘤结构差异进行诊断。相关研究[1]表示, 在对肝脏肿瘤及肝血管瘤诊断中, 采用多排螺旋CT诊断, 诊断效果理想。为此, 本次选本院原发性肝癌、肝脏转移瘤、肝血管瘤各25例, 均以多排螺旋CT检查, 比较三组患者影像学

特点。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选本院2018年1月~2020年3月经病理学检查确诊的原发性肝癌、肝脏转移瘤、肝血管瘤患者各25例, 分别设为A、B、C组。A组男16例、女9例, 年龄35~81岁, 平均年龄(53.21±9.27)岁, 肿瘤直径0.5~5.0 cm, 平均肿瘤直径(2.35±0.89)cm;B组男15例、女10例, 年龄37~80岁, 平均年龄(53.56±8.82)岁;肿瘤直径0.5~4.8 cm, 平均肿瘤直径(2.41±0.81)cm;C组男17例、女8例, 年龄36~77岁, 平均年龄(53.42±8.86)岁;肿瘤直径0.4~4.9 cm,平均肿瘤直径(3.37±0.99)cm。三组患者年龄、肿瘤直径等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。排除精神异常难以完成检查者;排除妊娠及哺乳期患者;研究均经患者、家属知情同意;研究符合医学伦理。

1. 2 方法 患者均行16排螺旋CT检查(美国GE, 型号GE0ptina):开启全肝灌注模式, 对比剂注射速度为5 ml/s, 注射量为50 ml;后以5 ml/s速度注入生理盐水, 注射量为20 ml;等待8 s后行患者全肝灌注扫描, 扫描参数:管电压120 kV, 层面5 mm、层厚5 mm, 全角旋转0.4 s, 间隔时间为5 s;持续检查12次;总检查时间≤90 s。

1. 3 观察指標 收集三组患者灌注参数, 包括肝动脉灌注分数(hepatic arerial fracture, HAF)、肝血容量(hepatic blood volume, HBV)、肝血流(hepatic biood flow, HBF)、通过时间(mean transit time, MTT)、毛细血管表面通透性(probability of surface area product, PS)水平, 获取感兴趣区域(ROI)后, 将其放置在强化病灶(占位病灶)、强化病灶边缘2 cm内(病灶附近)及正常肝实质位置, 规定区域范围设置26个像素。比较三组占位病灶检查结果、病灶周围检查结果、正常肝脏检查结果。

1. 4 统计学方法 采用SPSS24.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t、F检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 三组占位病灶检查结果比较 HAF、HBF水平A组>B组>C组, MTT水平A组

2. 2 三组病灶周围检查结果比较 HAF水平A组

2. 3 三组正常肝脏检查结果比较 HAF水平A组>C组>B组, PS水平A组

3 讨论

肝脏肿瘤、肝血管瘤为临床常见肿瘤, 后者虽为良性肿瘤, 但可诱发肝脏纤维化, 影响肝脏功能, 或造成血管破裂威胁患者生命安全, 因此对以上两种疾病早期诊断、尤为关键。但肝脏肿瘤及肝血管瘤临床表现相近, 无特异性症状, 易存在误诊、漏诊情况, 可能会延误最佳治疗时机[2]。影像学诊断为肿瘤疾病重要检查方式, 其中多排螺旋CT因其图像分辨率高、功能全面等特点, 近年来多被应用与肝脏肿瘤诊断中, 利用增强扫描可明确肿瘤边缘及肿瘤内部血管、血液情况, 进而进行不同类型肿瘤的区分[3]。

本次研究中, 在占位病灶检查中, A、B、C组HAF、HBF依次降低, MTT依次升高, 且A组HBV水平最高, 差异有统计学意义(P<0.05), 表示原发性肝癌患者病灶区域血流丰富, 以为肿瘤提供丰富血流支持, 且肿瘤体积大, 血流速度越快, 显示出血管丰盈度, 进而缩短对比剂停留时间[4];在病灶周围检查中, B组HBF、PS水平较A、C组高, 差异有统计学意义(P<0.05), 考虑原因为, 肝脏转移瘤患者, 肿瘤多起源于身体任何部位, 转移至肝脏后需肝脏血液营养支持, 并通过虹吸作用增加病灶周围血容量, 以刺激病灶内毛细血管新生, 进而显示出HBF、PS水平升高情况;而A组HAF水平较低, 考虑原因与其可促使肿瘤部位及周围组织变大、增粗相关, 使肝段肿瘤周围负责供血的肝叶减少, 使HAF水平降低[5];在肝脏实质检查中, A组HAF水平最高, PS水平最低, 而B组MTT水平最高, 差异有统计学意义(P<0.05)。考虑原因为, 原发性肝癌血流需求量大, 多为肝动脉供血以实现肝脏内总供血平衡, 表现为肝脏内血液丰富现象;但因原发性肝癌患者多伴有肝硬化, 进而可影响门静脉、动脉供血液灌注量, 表现为毛细血管通透性下降;而肝脏转移瘤一般处于快速增长期, 对肝脏实质血液需求量大, 肝脏血管完整性较好, 进而可缩短造影剂停留时间[6, 7]。

综上所述, 在对原发性肝癌、肝脏转移瘤、肝脏血管瘤多排螺旋CT诊断中, 以上三种疾病在病灶不同位置均呈现灌注参数差异, 可用于肝脏肿瘤良恶性质鉴别, 以为临床治疗提供参考依据。

参考文献

[1] 卞龙艳. 64排螺旋CT多重扫描肝肿瘤的诊断分析. 基因组学与应用生物学, 2018, 37(7):3109-3113.

[2] 贾维维. 肝脏多发血管瘤螺旋CT三期增强扫描特征及其诊断价值. 中国CT和MRI杂志, 2019, 17(2):35-37.

[3] 张鑫, 陈小余, 杨娜, 等. 多排螺旋CT与磁共振成像对肝脏黏液性囊性肿瘤诊断分析. 中国医学装备, 2019, 16(9):68-71.

[4] 杨润红, 马霞霞, 白利杰. 128排螺旋CT诊断肝癌门静脉海绵样变性的價值分析. 实用癌症杂志, 2018, 33(12):146-148.

[5] 张国华, 柏劲松. 多排螺旋CT诊断肝血管瘤及肝脏肿瘤的临床价值. 临床医学研究与实践, 2018, 3(19):150-151.

[6] 宫秀芝. 多排螺旋CT诊断肝血管瘤及肝脏肿瘤的临床价值探究. 中国保健营养, 2019, 29(2):69.

[7] 周宇元, 欧阳建龙. 多排螺旋CT诊断肝血管瘤及肝脏肿瘤的临床价值. 医疗装备, 2018, 31(17):41-42.

[收稿日期:2020-06-28]