泥河湾盆地吉家庄遗址地层易溶盐沉积记录的古气候信息

2020-11-06李潇丽

李潇丽

北京自然博物馆,北京 100050

1 区域地质概况

早期人类活动区域的湖泊古气候-水文环境变化与古人类活动密切相关。泥河湾盆地(广义)地处黄土高原东北部边缘,蒙古高原向华北平原过渡地带,属大陆性季风气候。盆地属汾渭裂谷东北端的一个晚新生代断陷盆地[1-2],地理范围西起山西朔州-大同,向东延伸至河北阳原和蔚县,包括大同盆地、泥河湾盆地[(狭义,也称阳原盆地)]和蔚县盆地[3](图1a)。蔚县盆地地处泥河湾盆地的东南部,近年来的调查和发掘显示,该区域是早期人类活动的重要区域,其中盆地东北部的吉家庄-黄梅一带聚集了大量早期人类活动遗址,是研究泥河湾盆地(广义)乃至华北中更新世环境变化与人类适应行为的重要地区[4-5]。在晚新生代漫长的地质历史中,蔚县盆地曾构成了泥河湾古湖的一部分,自早更新世初期,通过壶流河地堑与北侧的阳原盆地,共同组成一个较大的湖[6-7]。盆地在早更新世至晚更新世早期一直保存有湖水,并发育河湖相地层;晚更新世早期以后,受控于构造抬升和溯源侵蚀,湖水逐渐消失,河湖相地层停止发育,上部覆盖了马兰期黄土沉积[8-9]。

湖泊是陆地水圈的重要组成部分,与大气圈、生物圈和岩石圈有密切联系。湖泊沉积物岩性和多种化学指标的变化,记录了其形成、发展和消亡的过程,被认为是过去环境变化的信息库。以K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、CO32-、HCO3-和Cl-等8 类离子为主的易溶于水的盐类,占天然水离子总量的95%以上,且常保存在湖泊沉积物中[10]。一般来讲,湖水的化学性质多受区域气候条件的影响,易溶盐的含量常可反映湖水的化学特征[11]。因此,湖泊沉积物中的易溶盐含量特征,不仅可以重建古湖水的性质,而且可揭示古水文特征与气候变化。碳酸盐是湖泊沉积物的重要化学组分之一,在沉积物中含量较高且分布广泛,其碳和氧稳定同位素组成对气候变化较为敏感,是揭示湖泊气候变化的理想指标[12-13]。近年来,在内陆湖泊沉积物研究领域,易溶盐常作为一种替代性指标,在揭示湖泊气候和环境变化领域效果明显[14-16]。在对泥河湾古湖的性质、演化阶段和古环境研究过程中,易溶盐发挥了重要作用[17];同时,以探讨泥河湾古湖性质和古水文状况与人类活动关系为出发点,易溶盐含量在揭示东谷坨遗址[18]与麻地沟遗址[19]的研究中同样取得了理想的结果。因此,易溶盐分析在揭示泥河湾古湖气候、环境演化与人类活动关系方面是一项重要手段。

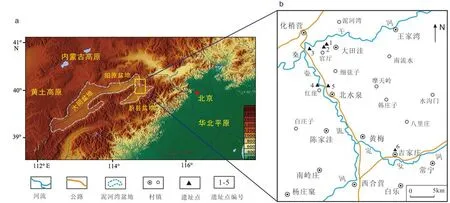

图1 泥河湾盆地吉家庄遗址-B 地点地理位置图1-东谷坨遗址,2-麻地沟遗址,3-小渡口,4-红崖南沟,5-铺路,6-吉家庄遗址。Fig.1 Geographic map of the Jijiazhuang site, Nihewan basin1-Donggutuo site, 2-Madigou site, 3-Xiaodukou, 4-Hongya Nankou, 5-Pulu, 6-Jijiazhuang site.

吉家庄遗址位于蔚县吉家庄镇北侧的河湖相地层内,地理坐标为40°01′18″~21″N、114°51′01″~47″E,海拔910~920 m(图1b),是近年来发现和发掘的重要古人类活动遗址,对揭示蔚县盆地中更新世古人类演化、生存行为及其环境适应具有重要的学术价值[4]。野外发掘显示,泥河湾古湖的湖滨相沉积保留了丰富的古人类活动遗物[5],沉积物蕴含的气候变化信息对古人类活动产生了重要影响。因此,本文对遗址剖面地层进行易溶盐与碳酸盐碳氧稳定同位素分析,揭示吉家庄遗址中更新世古人类活动阶段的古水文状况、气候变化及其与早期人类活动的关系。

2 吉家庄遗址地层与年代

2.1 地层

蔚县盆地为四面环山的山间断陷盆地,总面积约4 315 km2。盆地地势在西合营一带最低,向四周逐渐升高,海拔高度为880~980 m。壶流河自山西广灵自西向东横贯蔚县盆地西部,在西合营向北经北水泉于阳原县小渡口汇入桑干河。作为壶流河的支流,定安河自盆地东部的逐鹿县大堡向西流经蔚县桃花,在吉家庄折向西北,在黄梅乡小枣碾汇入壶流河(图1a、b)。作为泥河湾古湖的重要组成部分,蔚县盆地在早—中更新世属于内陆断陷湖泊,断层活动的作用导致湖泊发育晚期盆地边缘地带整体抬升[6-7],湖水逐渐消亡。目前,盆地内壶流河-定安河以南为小五台山山前冲洪积扇,地形相对平缓;壶流河-定安河东北为洪积-湖积台地[5]。定安河和壶流河的下切使得该台地的泥河湾河湖相堆积出露,其中吉家庄-黄梅-北水泉区域河湖相地层出露良好,是以往开展地质和古生物研究相对较多的区域,吉家庄遗址就位于这个区域。

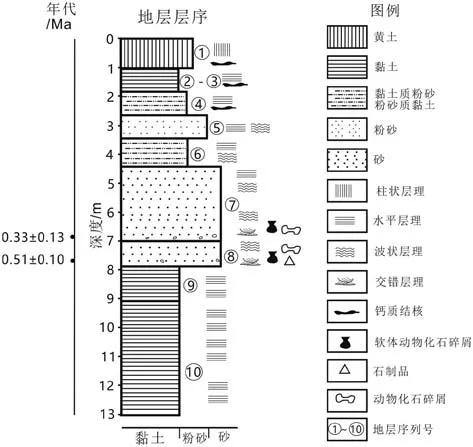

吉家庄遗址位于河北省蔚县吉家庄镇北侧的河湖相地层陡坎内,定安河支流长沟切割河湖相沉积,形成高约20 m 的剖面。遗址由A、B、C、D 和E共5 个地点组成,其中吉家庄B(JJZ-B)地点揭露典型河湖相地层,出土早期人类活动留下的石制品和动物化石,是揭示古人类生存行为和环境适应的关键遗址[5]。遗址周边地层主体为河湖相沉积,由灰-灰绿-灰黄色细砂、粉砂和黏土组成,顶部为后期马兰期黄土覆盖,厚度超过20 m。其中JJZ-B 地点揭露地层厚度12 m,地层剖面自上而下依次为(图2):

图2 吉家庄遗址-B 地点地层剖面Fig.2 JJZ-B section at the Jijiazhuang-B site

① 褐黄色黄土,发育柱状节理,层内可见钙质结核,结构疏松,顶面为农田和果树,与下伏地层不整合接触,厚2.0~3.0 m。

② 棕灰色黏土,致密坚硬,钙质结核零星分布于层内,层内可见水平层理,与下伏地层整合接触,厚0.3~0.4 m。

③ 灰黑—灰绿色黏土,结构致密,胶结坚硬,发育水平层理,本层横向分布稳定,与下伏地层整合接触,厚0.4 m。

④ 棕红—棕黄色粉砂质黏土,结构致密,胶结坚硬,上部夹厚约10 cm 的钙质结核层,层内发育弱的水平层理,与下伏地层整合接触,厚0.8~1.0 m。

⑤ 灰红—棕黄色粉砂,结构致密,胶结坚硬,层内发育黄色铁质浸染锈斑,层内可见弱的波状层理和水平层理,与下伏地层整合接触,厚0.8~1.0 m。

⑥ 棕黄色粉砂质黏土,致密坚硬,黄色锈斑浸染呈条带状分布于下部层位,层内发育弱的水平层理和波状层理,与下伏地层整合接触,厚1.0~1.2 m。

⑦ 棕灰色细砂,粒度均一,层内偶见黄色锈斑条带,发育弱的水平层理和波状层理。底部偶见粗砂,可见小规模斜层理,对下伏地层有冲刷现象,接触面可见泥砾,出土零星哺乳动物化石和螺类化石碎屑,厚 2.4~2.6 m。

⑧ 棕灰—棕黄色砂层,层内发育黄色锈斑,波状层理和交错层理可见,螺类化石碎屑不均匀分布在层内,与下伏地层接触面起伏不平,有冲刷改造现象。石制品和动物化石出土于本层下部,厚0.7~0.9 m。

⑨ 灰黄—棕灰—灰绿色黏土,结构致密,胶结坚硬,层内发育黄色锈斑,层内可见弱的水平层理,与下伏地层整合接触,厚 1.0~1.5 m。

⑩ 灰绿—灰黑色黏土,结构致密,层内偶见黄色锈斑,发育弱的水平层理,未见底,厚度>3.0 m。

JJZ-B 地点剖面揭露的泥河湾河湖相地层总体沉积物为细砂、粉砂和黏土,粗颗粒的砂层常发育斜层理,指示地层沉积过程中曾有较强水流的参与;在粉砂层和黏土层内常可见弱的波状层理和水平层理,指示此类沉积物堆积时水动力条件较弱;同时,地层内发育黄色铁质浸染的锈斑,显示湖滨沉积环境的特点。在剖面第8 层下部出土丰富的古人类活动遗物。

2.2 年代

泥河湾盆地以出露华北第四纪河湖相堆积为学术界所关注,河湖相地层上部为马兰期黄土覆盖。吉家庄周边的河湖相堆积出土丰富的哺乳动物化石,显示中更新世动物群的特点,以披毛犀、草原野牛、马和鹿等食草类动物群成员居多。在发掘过程中,我们用铝铍埋藏测年法对遗址剖面采集了样品,26Al/10Be 测年的初步结果显示,古人类在该遗址活动的年代大致为(0.33±0.13)~(0.51±0.10) MaBP,属中更新世。

3 样品采集与测试

发掘过程中,作者清除剖面上部松散沉积物,以10 cm 为样品间距,自上而下连续采集第1 至9 层地层样品(图2)。本剖面共采集样品85 个,均进行易溶盐含量测试。

样品的易溶盐和pH 值的检测过程按照相关实验室测定标准进行[17-19],易溶盐离子的浓度单位以mg/L 表示。

样品碳氧稳定同位素测试首先用玛瑙研钵将含有碳酸盐胶结物的样品研磨至200 目,烘箱105 ℃温度烘烤样品2 h,去除吸附水。在75 ℃下烘烤Gasbench 在线制样设备的样品管,烘干后将含有约0.2 mg 碳酸盐胶结物的样品放入样品管中并封盖。用高纯氦气将样品管中的空气排出。用酸泵酸针向样品管中加过量的100% 磷酸。在25 ℃时磷酸与样品中的方解石反应产生CO2气体,用高纯氦气将生成的CO2气体带入MAT253 质谱仪测试方解石的C、O 同位素组成。然后再进行排空气步骤,在75 ℃时磷酸与样品中的白云石反应产生CO2气体,用质谱测量白云石的C、O 同位素组成。每5 个样品加入一个标准,用参考气对其比对测试,测量结果以PDB 为标准,记为δ13CVPDB(精度优于0.1‰),δ18OVPDB(精度优于0.2‰)。碳酸盐样品 的 标 准 为GB04416(δ13CVPDB=(1.61±0.03)‰;δ18OVPDB=(−11.59±0.11)‰)及GB04417(δ13CVPDB=(-6.06±0.06)‰;δ18OVPDB=(-24.12±0.19)‰)。

在室内分析过程中,考虑到上部1 m 为后期的马兰期黄土堆积,并非湖相沉积,故本文仅对第②—⑨层的数据进行分析,以解释泥河湾古湖的化学性质和古气候信息。

4 测试结果

4.1 易溶盐实验结果

从表1 所示实验分析数据来看,吉家庄B 地点所代表的剖面指示的泥河湾古湖总体属于HCO3--SO42--Na+型,剖面总含盐量为66.7~490.0 mg/L,平均值为133.4 mg/L。碳酸氢根离子(HCO3-)为易溶盐主要的阴离子,含量为43.1~96.2 mg/L,平均值为69.1 mg/L,硫酸根离子(SO42-)和氯离子(Cl-)次之,平均含量分别为24.9 和13.0 mg/L,碳酸根离子(CO32-)含量最低,平均值仅为7.9 mg/L。阳离子以Na+为主,含量为9.9~73.1 mg/L,平均值达到22.3 mg/L,Mg2+、K+和Ca2+相对较少,但含量相差不大,平均值分别为10.4、9.9 和8.2 mg/L。剖面含盐量(以mg/kg 计算)为0.33‰~2.45‰,平均值为0.67‰。按照湖盆盐度指示不同湖水性质的标准(盐度<0.3‰为淡水湖,0.3‰~24‰为半咸水湖,>24‰则为咸水湖[20])来看,吉家庄遗址所对应的泥河湾古湖属于半咸水湖。此外,湖泊沉积物中的含盐量常可指示湖水的化学特征及湖泊演化阶段,随着气候向干旱化方向发展,湖水逐渐浓缩,主要离子常呈现以Ca2+-HCO3--CO32-为主→以Mg2+-Ca2+-SO42-为主→以Na+-K+-Cl-为主的演化过程[21]。因此,吉家庄B 地点剖面易溶盐总体特征(HCO3--SO42--Na+型)指示该剖面所示的泥河湾古湖属于碳酸盐湖向硫酸盐湖的过渡阶段。相关研究表明,泥河湾古湖浅湖区古湖水性质以SO42―-Ca2+-Mg2+为主,早期是半咸水湖,以井儿洼和雪儿沟剖面(图1c)为代表(平均含盐量分别为44.3 和22.1 mg/g),晚期易溶盐则以Cl--Na+-K+为主,指示湖水盐度增加[17]。而湖滨区由于受河川和湖水位的变化影响,其易溶盐数值较低且存在波动,以红崖南沟和铺路剖面(图1b)为代表(平均盐量分别为17.2‰和17.9‰)。从古人类活动遗址的剖面来看,处于湖滨区的东谷坨遗址剖面含盐量(图1b)仅为0.6 mg/g[18],与东谷坨遗址相距仅400 m 的麻地沟遗址剖面(图1b)的易溶盐平均含量为11.4 mg/g[19];吉家庄B 地点代表的泥河湾古湖盐度与东谷坨遗址剖面的易溶盐含盐量接近,此现象可能是由于两处遗址同处于泥河湾古湖边缘地带,属于湖滨环境,沉积颗粒总体较浅湖区偏粗,颗粒比表面积较小,造成颗粒吸附盐分能力降低所致;同时,湖滨区常有地表降水补给和径流发育,对沉积物含盐量有稀释作用,也可能是导致浅湖区含盐量较低的原因。

表1 吉家庄B 地点地层剖面易溶盐各离子含量Table 1 Dominant ions in soluble salt from JJZ-B site

吉家庄B 地点剖面所揭示的泥河湾层pH 值为8.1~9.5,平均8.9,偏碱性。陈茅南[20]对整体泥河湾层的pH 值的测定结果为6.9~9.7,总体趋于偏碱性。吉家庄遗址一带的泥河湾古湖pH 值均高于阳原盆地东部的麻地沟遗址平均值(8.0)和东谷坨遗址pH 平均值(8.7)[18-19],也高于阳原盆地东部岑家湾台地西缘的小渡口泥河湾层(图1b)的pH 平均值8.6[22]。鉴于吉家庄遗址的年代处在中更新世中后期,已属于泥河湾古湖演化的晚期,因此推测古湖演化后期碱性有增加的趋势。

4.2 古湖易溶盐诸离子纵向变化特征

半干旱区内陆湖泊蒸发作用常超过大气降水的补给,蒸发与降水的补给关系改变着K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-和CO32-等主要离子的构成以及含盐量的变化,各离子含量沿剖面的纵向变化特征与湖泊的演化密切相关[17]。图3 为不同离子与含盐量沿剖面的纵向变化趋势,其中SO42-、Cl-、Na+、Ca2+和Mg2+等5 类离子的变化曲线与总含盐量的变化呈现较大的一致性;但HCO3-离子含量变化与上述离子却呈现负相关,该离子总量在该剖面整体处于一个较高值而波动,后期进一步降低。

图3 吉家庄遗址地层剖面易溶盐各离子含量变化曲线Fig.3 Vertical distribution patterns of soluble salts along the section of JJZ-B site

从图3 所示的不同离子随剖面深度的变化曲线来看,吉家庄遗址剖面所揭示的泥河湾古湖易溶盐演化可大致划分为A→D 共4 个阶段。A 阶段为剖面的7.8 m 以下沉积,此阶段剖面含盐量总体处于一个相对较低的阶段,且表现为一个逐渐降低的趋势,优势阴离子HCO3-处于高值而波动,SO42-和Cl-处于剖面的低值且保持稳定;阳离子Na+、Mg2+和Ca2+均处于剖面的相对低值且保持稳定,而K+处于相对的低值且波动明显。B 阶段处于剖面的4.9~7.8 m,该阶段含盐量和Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等离子处于相对低值且含量较为稳定;优势阴离子HCO3-由剖面的最低值而缓慢升高,但波动明显,其他离子除含量低的CO32-和K+离子处于剖面的相对高值而波动明显外,其他离子包括Cl-、SO42-、Na+、Ca2+和Mg2+均处于剖面的最低值且保持稳定。C 阶段处于剖面的1.8~4.9 m,该阶段含盐量与Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等5 类离子的变化相似,表现为由低到高的变化过程,后期达到剖面的最高值;优势阴离子HCO3-在相对高值波动,CO32-离子则表现为由高到低的急剧波动并缓慢降低;K+离子表现为由高到低再升高的波动变化趋势。D 阶段为剖面的1.0~1.8 m 沉积,该段含盐量与Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-和Cl-等5 类离子变化趋势总体一致,呈现由低到高的过程,但变化幅度相对较小,后期未达到C 阶段后期的剖面最高值;K+离子表现为由低到高的波动趋势,而HCO3-则表现为一个由高而缓慢降低的变化趋势,CO32-离子处于一个相对的低值而缓慢升高。

总之,从优势阴离子HCO3-和SO42-离子的变化趋势来看,前者较高、波动明显,至后期降低,而后者前期较为稳定,至后期升高至相对的高值;同时,CO32-和Cl-离子的变化也表明,CO32-逐渐降低,Cl-和SO42-离子逐渐升高。优势阳离子的变化表明,除Na+离子的含量缓慢升高达到剖面的最大值外,其他阳离子的含量则相对较低,不及优势阴离子的含量。上述演化趋势表明湖水性质处于自碳酸盐湖向硫酸盐湖演化的过渡阶段,由于Cl-离子的总体含量较低,推测该时期的泥河湾古湖尚未达到氯化物湖阶段。

5 古人类活动时期的气候变化

吉家庄遗址剖面处于泥河湾古湖湖滨环境,是地表水和湖水交互作用频繁区域。根据各主要离子比值与沉积物碳酸盐δ13C、δ18O 含量,并结合沉积物特点,作者尝试解读古人类活动时期古气候及湖水化学性质变化过程。

5.1 湖泊沉积物代用指标的意义

内陆半干旱区湖泊沉积物中含盐量变化反映了区域内湖面蒸发量与补给的关系,同时指示了古气候变化与干湿的气候旋回[15-17]。Cl-离子对封闭湖盆气候变化非常敏感,随流域降水量增多,湖水位上升,大量氯化物溶解于水,导致少量Cl-保存于沉积物中,其含量较低;反之,若流域变干,湖水浓缩,水中Cl-的浓度增大,保存于沉积物中的Cl-增多[23]。阴离子(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)和Cl-/SO42-可 以 反 映 优 势 阴 离 子,(Na++K+)/(Ca2++Mg2+)和Ca2+/Mg2+相结合,常反映优势阳离子。一般来讲,淡水中的阴离子以HCO3-+CO32-为主,随着盐度的增高,Cl-+SO42-会逐渐成为优势阴离子,(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)的比值降低可反映湖水的咸化;随着湖水盐度的增高,Cl-相对于SO42-会增高,Cl-/SO42-比值的增高可反映湖水的咸化[15]。K 和Na 属碱性元素,化学性质最为活跃,在干旱气候条件下最易富集[24],因此,(Na++K+)/(Ca2++Mg2+)能反映区域降水的变化,高的比值代表气候相对干旱,降水量相对较小;Ca 和Mg 是活动性中等的元素,在半干旱—半湿润的气候条件下,常较多地被溶解和迁移,一般来说,Ca2+离子含量越高指示气候环境相对干冷[25-26];淡水湖中以Ca2+离子为主,随着盐度的增高,Mg2+离子会相对增高,湖水中高盐度会对应于Ca2+/Mg2+比值的低值[19]。

湖泊自生碳酸盐能指示区域环境的变化,其碳、氧稳定同位素含量的高低可以有效指示湖水的咸化与淡化,从而反映气候的变化[13]。研究表明,湖泊水体析出的碳酸盐氧同位素的变化可以指示湖水温度的变化,湖泊δ18O 值的变化进而可以反映湖泊汇水区的气温变化。低δ18O 值常反映较高的湖水温度和较为温暖的气候阶段,而高δ18O 值反映较低的湖水温度和较为寒冷的气候阶段[27-29];同时,δ18O 值高指示湖泊水体处于蒸发期,湖泊水体盐度较高,反之则为浓缩期[30]。湖泊自生碳酸盐碳同位素的含量主要受湖水的盐度影响,盐度高,湖水含有溶解大气CO2量少,碳酸盐富集碳同位素[27]。对于处于碳酸盐沉积阶段的湖泊而言,湖水盐度的高低指示湖泊水体的蒸发浓缩程度,蒸发作用强对应湖水盐度相对较高,其δ13C 值也高,低的δ13C 值常反映湖水蒸发作用相对较弱,盐度较低[12,30]。

5.2 湖水化学性质变化

综合各主要指标纵向上含量的变化,对应易溶盐各离子的变化过程,可将剖面划分为4 个化学性质与气候变化阶段(图4)。

第1 阶段处于剖面的第9 层,为灰—灰黑色黏土,偶夹粉砂层。pH 值为8.5~9.1,平均值8.9,处在一个相对的低值并显示一个由高到低再升高的过程,显示湖水碱性的波动趋势。沉积物的含盐量为98.9~157.0 mg/L,平均值为112.4 mg/L,处在剖面的相对低值,但存在进一步降低的过程。(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)比值由剖面的低值快速升高,而Cl-/SO42-比值由剖面的相对高值快速降低又升高,Ca2+/Mg2+比值在相对的低值波动。碳酸盐δ13C、δ18O 值处于剖面的相对高值,显示蒸发作用相对较强。上述变化表明湖水的盐度和咸化程度相对较高。

第2 阶段的沉积物对应于剖面的第7 层中下部至第8 层,以砂层偶夹粉砂沉积为主。pH 值为8.3~9.5,平均值9.1,处在剖面的最高值,从纵向变化趋势来看,pH 值由剖面的最高值逐渐降低并存在较大波动,表明湖水碱度增大,后期微弱下降且存在波动。沉积物的含盐量为6.7~98.0 mg/L,平均值86.3 mg/L,较前一阶段降低,处在剖面的最低值,且含量稳定。(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)比值相对前一阶段逐渐降低且存在较小的波动,Cl-和SO42-处于相对的低值,但Cl-/SO42-比值由低快速升高至剖面的峰值后缓慢降低;Ca2+/Mg2+比值则缓慢升高至剖面的峰值,后期微降,且存在波动。碳酸盐δ13C、δ18O 值由剖面的低值小规模升高后又降低并保持稳定,显示蒸发浓缩程度减弱。上述变化显示,本阶段湖水盐度相对前一阶段降低,湖水咸化程度也处于剖面的最低阶段。

第3 阶段对应于剖面的第4 至第7 层上部,主要为粉砂质黏土夹砂层。pH 值为8.1~9.3,平均值8.9,较前一阶段略低且在波动中逐渐降低,表明湖水的碱性降低。沉积物的含盐量为79.0~490.0 mg/L,平均值为140.1 mg/L,较前一阶段升高;从纵向的变化来看,含盐量由低值逐渐升高,在后期达到剖面的峰值。(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)比值在早期快速升高至剖面的峰值,后期逐渐减低;Cl-/SO42-比值变化与(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)比值变化正好相反,由剖面的低值快速升高,后期略有降低;含盐量由低到高,Ca2+/Mg2+比值则是一个缓慢降低的过程,且存在微弱的波动。碳酸盐δ13C 值相对前一阶段升高,δ18O 值由剖面的低值缓慢升高,后期达到剖面最高值,显示蒸发程度增强。此阶段的上述指标变化表明,湖水咸化程度和盐度均逐渐增强至剖面的最高值。

第4 阶段相当于剖面第②—③层,沉积物主要为黏土。pH 值为8.5~8.8,平均值8.7,较前一阶段继续降低,表明湖水碱性降低,呈弱碱性。沉积物含盐量为255.0~400.0 mg/L,平均值305.9 mg/L,虽总体上较前一阶段要高,但同前一阶段的峰值相比则表现为一个相对的低值且有缓慢升高的趋势。(HCO3-+CO32-)/(Cl-+SO42-)和Cl-/SO42-比值均处于低值且较为稳定,Ca2+/Mg2+比值从相对的高值快速降低,并维持在一个较低的水平。碳酸盐δ13C 值相对前一阶段降低,δ18O 值由前一阶段快速降低并存在较大波动,指示湖泊蒸发作用降低。本阶段的指标变化显示,湖水的盐度和咸化程度处于相对较高时期。

5.3 古气候变化

图4 吉家庄遗址地层易溶盐指标变化曲线Fig.4 Soluble salt indicator curves from Jijiazhuang site

从吉家庄遗址剖面沉积特点和易溶盐主要指标的变化曲线(图4)来看,沉积物颗粒粗细和含盐量的变化呈负相关关系,即粗颗粒含量较高层位(砂层)对应含盐量低值,而细颗粒含量较高层位(黏土层)对应含盐量相对较高时期,这可能与细颗粒的吸附能力较强有关[15-17]。结合各主要指标纵向上含量的变化,相应地也可将剖面划分为4 个阶段,分别对应不同的古气候特征。

第1 阶段:本阶段相当于易溶盐含量的A 阶段,沉积物主要为黏土。Cl-离子含量处于相对的低 值,反 映 气 候 相 对 较 湿;(Na++K+)/(Ca2++Mg2+)比值由剖面的中低值快速降至剖面的最低值并保持稳定,反映区域降水较多;Ca2+/Mg2+比值同样处于剖面的最低值波动,表明气候相对湿润。碳酸盐δ18O 值处于剖面的最高值,表明温度较低;δ13C 值处于相对高值,显示蒸发作用较强。在此阶段,气候总体特点表现为冷湿,湖水位相对较高。

第2 阶段:本阶段对应易溶盐含量的B 阶段,沉积物以砂为主,颗粒较前一阶段增大。(Na++K+)/(Ca2++Mg2+)比值由前一阶段的低值快速升高并缓慢降低,后期略微升高,且存在一定的波动,反映区域降水减少而蒸发作用相对变强;Ca2+/Mg2+比值由低值在波动中升高至剖面的峰值,后期略微降低,表明气候向干凉转变。碳酸盐δ18O 值由剖面的最低值而升高,表明温度较前一阶段升高;δ13C 值表现由高到低的变化,显示蒸发作用逐渐降低,盐度也随之降低。在此阶段,气候特点表现为向干凉的方向转变,但气候波动较大,湖水位降低。

第3 阶段:本阶段对应易溶盐含量的C 阶段,沉积物以粉砂质黏土夹砂为主,颗粒较前一阶段减小。Cl-离子含量由剖面的低值缓慢升高,在后期达到剖面的峰值,指示气候变干的趋势加剧;(Na++K+)/(Ca2++Mg2+)比值表现为由相对的低值快速升高至剖面的峰值,后期又进一步降低,总体波动较大,反映区域降水逐渐减少,后期有增多的趋势;Ca2+/Mg2+比值则表现为由高到低的缓慢波动,表明气候总体较前一阶段的干凉程度加剧。碳酸盐δ18O 值由剖面的低值而升高,表明温度转凉;δ13C 值较前一阶段稍高,显示蒸发作用变强,盐度升高。在此阶段,气候总体表现为干凉,后期湿度和降雨增加,对应湖水位由低而缓慢升高。

第4 阶段:本阶段对应易溶盐含量变化的D 阶段,沉积物主要为黏土,与第1 阶段一致。Cl-离子含量较前一阶段降低,后期缓慢升高,表明气候向潮湿的方向转变;(Na++K+)/(Ca2++Mg2+)比值处于相对的低值,表明区域降水增多;Ca2+/Mg2+比值则快速下降并保持相对的低值,表明气候相对温湿。碳酸盐δ18O 值在剖面的高值降低并存在波动,表明温度转暖;δ13C 值处于相对低值,显示蒸发作用较弱,盐度降低。本阶段气候总体上相对温暖湿润,湖水位较高。

5.4 古人类活动时期环境变化特征

在早期人类起源与演化过程中,古人类栖息地湖泊的演化与人类活动密切相关,湖泊扩张和收缩而带来的湖水面变化直接影响着早期人类活动范围;同时,湖泊沉积物所揭示的气候与环境变化对早期人类的活动范围与适应方式亦产生重要影响,被视为古人类演化过程的重要环境要素[31-32]。泥河湾盆地广泛发育的湖相地层与早期人类活动遗存,为揭示华北古人类演化与环境关系提供了理想的前提[33-35]。

相关研究表明,泥河湾裂谷发育并接受沉积大约在3.5~3.0 MaBP[36-37],随着新生代构造的抬升,泥河湾古湖开始阶段性地发育,湖水存在较大波动。至早更新世的1.9~1.8 Ma,古湖显著扩张,首次形成稳定的湖泊,这可能与此时的东亚夏季风相关[38];此时,早期人类开始扩散至泥河湾盆地并开始占据这个高纬度的环境[39-41]。泥河湾盆地东部和蔚县盆地的古湖演化研究表明,大约1.9 MaBP,壶流河地堑开始发育,蔚县盆地和阳原盆地构成了统一的古湖[6-7,38]。在泥河湾古湖演化过程中,中更新世气候转型期(Middle Pleistocene Climatic Transition)曾出现一次显著的震荡扩缩期;古湖第二次显著扩张发生在中更新世,中更新世晚期的300 ka 前后古湖出现第二次收缩并在中—晚更新世之交最终消亡[6-7, 9 38, 42]。

泥河湾盆地早期人类活动遗址的分布和古湖演化有密切关系,其中早更新世的遗址均分布在桑干河和壶流河交汇处东南侧的岑家湾湖积台地[41,43-44],古人类活动遗址均分布在湖滨环境,显示了早期人类对水资源的依赖。中更新世的地层则以蔚县盆地的吉家庄-黄梅湖积台地较为发育;近期的研究工作表明,古人类仍多活动于湖滨环境[4-5]。吉家庄遗址剖面记录了中更新世沉积序列,从沉积体系、易溶盐和碳酸盐碳氧同位素指标的变化所反映的古气候信息来看,遗址剖面总体属于湖滨相沉积,期间经历了大致4 个气候变化阶段。在剖面下部的第⑨—⑩层的第1 阶段,气候相对冷湿,区域降水量相对较多,湖水面较高,未见有人类活动遗物的发现。在第2 至3 阶段,气候较第1 阶段变得干凉,湖水位下降,遗址一带为湖滨环境,季节性片流发育,在第2 阶段早期地层保存了丰富的石制品和动物化石,表明湖水位退去后,古人类在遗址进行频繁的石制品制作,同时可能有动物肢解与消费行为;在第3 阶段由于干旱加剧,湖水位进一步萎缩,古人类远离遗址。在剖面记录的古气候变化第4 阶段,气候向相对温暖湿润转变,但尚未有古人类活动遗物的发现。

6 结论

(1)吉家庄遗址地层的易溶盐分析表明,此剖面代表的泥河湾古湖属于HCO3--SO42-Na+型,pH 值平均为8.9,偏碱性;剖面平均含盐量为0.67‰,属于半咸水湖,处于半干旱区湖泊演化过程中碳酸盐湖向硫酸盐湖演化的过渡阶段。

(2)SO42-、Cl-、Na+、Ca2+和Mg2+这5 类离子的变化曲线表现出较大的相似性,且它们与含盐量的变化大体一致。各主要离子的纵向变化大致划分为A→D 共4 个阶段,代表了湖泊演化的不同阶段。

(3)根据离子比值、碳酸盐δ13C、δ18O 含量变化并结合剖面沉积特点,将湖泊沉积物所揭示的气候演化划分为4 个阶段,对应湖水性质变化和古气候及古水文特征。古人类活动时期对应于第2 阶段早期古湖水位降低且相对干凉的湖滨环境。

(4)古人类在湖滨活动期集中在水位降低、气候向干凉转变阶段。该环境条件利于水分蒸发、湖泊边缘含盐量上升。泥河湾盆地[38]和西伯利亚地区等古人类活动遗址[45]曾发现此类线索,吉家庄遗址的后期工作还可开展更广视野的区域对比和学科交叉研究。

致谢:遗址的野外发掘由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所裴树文研究员主持,样品采集得到该单位研究生马东东和徐哲的协助;易溶盐和碳酸盐碳、氧稳定同位素的测试在核工业地质分析测试研究中心完成,作者致以衷心的感谢!