战国时期齐国随葬水晶玛瑙串饰研究

2020-11-06张冲么彬

张冲 么彬

(淄博市博物馆 山东淄博 255035)

内容提要:水晶玛瑙串饰是战国时期齐国墓葬中极具特色的随葬品,主要流行于战国早期至战国中期,尤以战国早期最多,临淄齐故城附近墓地是水晶玛瑙串饰分布最核心的区域。水晶玛瑙串饰可分三类,主要作为腕饰、项饰、腰佩使用,其使用者包括女性墓主、高等级贵族的宠妾、爱婢以及幸臣或亲信。水晶玛瑙串饰的大量出土既反映了战国时期齐国对于水晶玛瑙矿藏资源的控制和利用,也反映了因齐国玉料匮乏导致出现水晶玛瑙串饰、石组佩饰成为玉器替代品的现象。

齐国是战国七雄之一,经济、军事实力雄厚。目前在已经发表的墓葬材料中,水晶、玛瑙器是重要的随葬器物,仅《临淄齐墓(第一集)》4处墓地,即便在均遭盗掘的情况下,出土的水晶器仍达1435件、玛瑙器514件[1],由此可见战国齐墓中随葬水晶玛瑙器的丰富程度。在大部分墓葬及陪葬坑中,水晶、玛瑙器是单独存在的个体,仅有少数墓葬保存有水晶玛瑙串饰。本文所研究的水晶玛瑙串饰是指出土时位于墓主或殉人棺椁内佩系于身的串饰,对于棺椁上的水晶玛瑙饰品暂不涉及。本文拟在前人研究的基础上,对战国时期齐国水晶玛瑙串饰形制与空间分布、佩戴位置与使用方法、使用者身份与性别等问题进行探讨。

一、形制与空间分布

截至目前,齐国范围内已发表随葬水晶玛瑙串饰的墓葬有山东临淄东夏庄墓地M6[2],临淄永流墓地M3[3]、M4[4],临淄相家庄墓地M1、M3、M5[5],临淄淄河店墓地M3[6],临淄范家墓地M91、M174[7],临淄孙家徐姚墓地M22[8],临淄尧王墓地M1、M2[9],临淄郎家庄一号东周殉人墓[10],蓬莱站马张家战国墓[11],济南千佛山战国墓[12],临淄辛店二号墓地M2[13],临淄国家村墓地M45[14],共有水晶玛瑙串饰57组。其中,临淄郎家庄一号东周殉人墓7个陪葬坑中共发现水晶玛瑙串饰共20组,但大部分已被盗扰,仅坑10保持原状;临淄国家村战国墓M45发表的材料推断其年代为战国,不过,由于随葬器物未详细介绍,故不能准确推断其年代;济南千佛山战国墓水晶玛瑙串饰出土时串法不明。故保存较好、时代明确者,共36组。

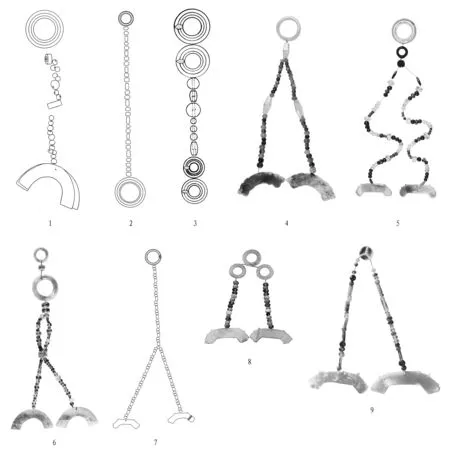

根据其形制的不同,这36组可分为以下三类。

第一类:由水晶珠、玛瑙珠组成的串饰。如临淄尧王墓地M1P1出土的两组串饰,串饰由水晶珠和玛瑙珠串成,串珠数量分别为15、14,P1X2︰4由1件扣形、4件扁鼓形无色透明水晶珠,1件扁鼓形、4件菱形紫色水晶珠,1件暗红色、3件深咖啡色扁鼓形玛瑙珠组成(图一︰1)。P1X2︰3出土于X2的右手手腕处,P1X2︰4出土于X2的左手手腕处。

第二类:由玛瑙管、水晶管组成的串饰。如临淄范家墓地M91P4出土的一组串饰(图一︰2),由23件玛瑙管与43件水晶管相间串成,出土于殉人胸部。玛瑙管分圆柱形和竹节形两种,水晶管腰鼓形,顶中间有竖孔。

第三类:由水晶玛瑙瑗、环、冲牙、璜、珠、管等组成的串饰,此类串饰形制多样,根据其串法不同可分为A、B两型。

A型,串饰的串法为单行,根据其尾端所系之物可分为4个亚型。

图一// 第一类、第二类水晶玛瑙串饰

Aa型,尾端系玉璜或玛瑙璜,如临淄东夏庄墓地M6P9X16︰9尾端系一玉璜(图二︰1);临淄相家庄墓地M3P5︰9尾端系一玛瑙璜。

Ab型,尾端系水晶环、玛瑙瑗,如临淄淄河店M3P5︰2(图二︰2)、临淄孙家徐姚战国墓M22︰32(图二︰3)。

Ac型,尾端系玛瑙冲牙,如临淄东夏庄墓地M6P5X10︰3。

Ad型,尾端系水晶珠,如临淄东夏庄墓地M6P7X14︰1。

B型,串饰的串法为双行,根据其尾端所系之物可分为4个亚型。

Ba型,尾端系玉璜或玛瑙璜,如临淄东夏庄墓地M6P14X24︰3(图二︰4)、M6P9X17︰2(图二︰6),每行串饰尾端各系一件玉璜;临淄东夏庄墓地M6P2X3︰5(图二︰5)、临淄淄河店墓地M3P5︰1(图二︰7)、临淄尧王墓地M2P1X2︰1(图二︰8)和临淄相家庄墓地M3P3︰25(图二︰9),每行串饰尾端各系一件玛瑙璜。

Bb型,尾端系玛瑙环,有的顶端有挈领,如临淄郎家庄一号东周殉人墓坑10︰19A、B(图三︰1)、临淄东夏庄墓地M6P9X17︰3(图三︰2),有的顶端无挈领,如临淄永流战国墓M3X1︰21(图三︰4)、临淄永流墓地M4G︰1(图三︰3)尾端均系玛瑙环。

Bc型,尾端系冲牙,如临淄范家墓地M174P1︰5(图三︰5),尾端系玛瑙冲牙。

Bd型,尾端不系器物,如临淄尧王战国墓M2P1X3︰1(图三︰6),以玛瑙环为挈领,由水晶、玛瑙珠分为两行,尾端不系器物。

根据目前考古资料和出土水晶玛瑙串饰墓葬的时代可知,第一类和第二类玛瑙水晶串饰发现较少,年代集中在战国早期后段;第三类串饰A型中Aa、Ac、Ad型年代集中在战国早期前段,Ab型年代由战国早期前段延续至战国中期,B型中Ba型年代从战国早期前段延续至战国中期,Bb型年代集中在战国早期,Bc型、Bd型年代集中在战国前期。综上,水晶玛瑙串饰在齐国主要流行于战国早期至战国中期,尤以战国早期最多。

分布地域方面,临淄齐故城附近是水晶玛瑙串饰最核心的分布区域,本文搜集的57组水晶玛瑙串饰有55组发现于临淄地区,另外两组分别发现于蓬莱站马张家战国墓和济南千佛山战国墓。蓬莱地处烟台北部、临近渤海,地理位置略偏僻,在此处出土串饰反映了此墓级别较高。此外,烟台地区也发现了诸多单件或者无法复原的水晶玛瑙饰品,如在距离蓬莱北部仅10千米的长岛王沟墓群M10墓室内也出土水晶环、玛瑙环等20余件,M2出土玛瑙管形饰52件[15],莱州朱郎埠墓群M16出土扁圆形玛瑙环1件[16],栖霞金山M3出土水晶环1件[17],这些反映了烟台地区齐国高等级墓葬数量多、分布广,《史记·田敬仲完世家》有载:“宣公卒,子康公贷立。贷立十四年,淫于酒妇人,不听政。太公乃迁康公于海上,食一城,以奉其先祀。”长岛王沟墓的大墓可能与康公有关。

二、佩戴位置与使用方法

对水晶玛瑙串饰使用方法及用途的探讨可从其出土背景来推测。

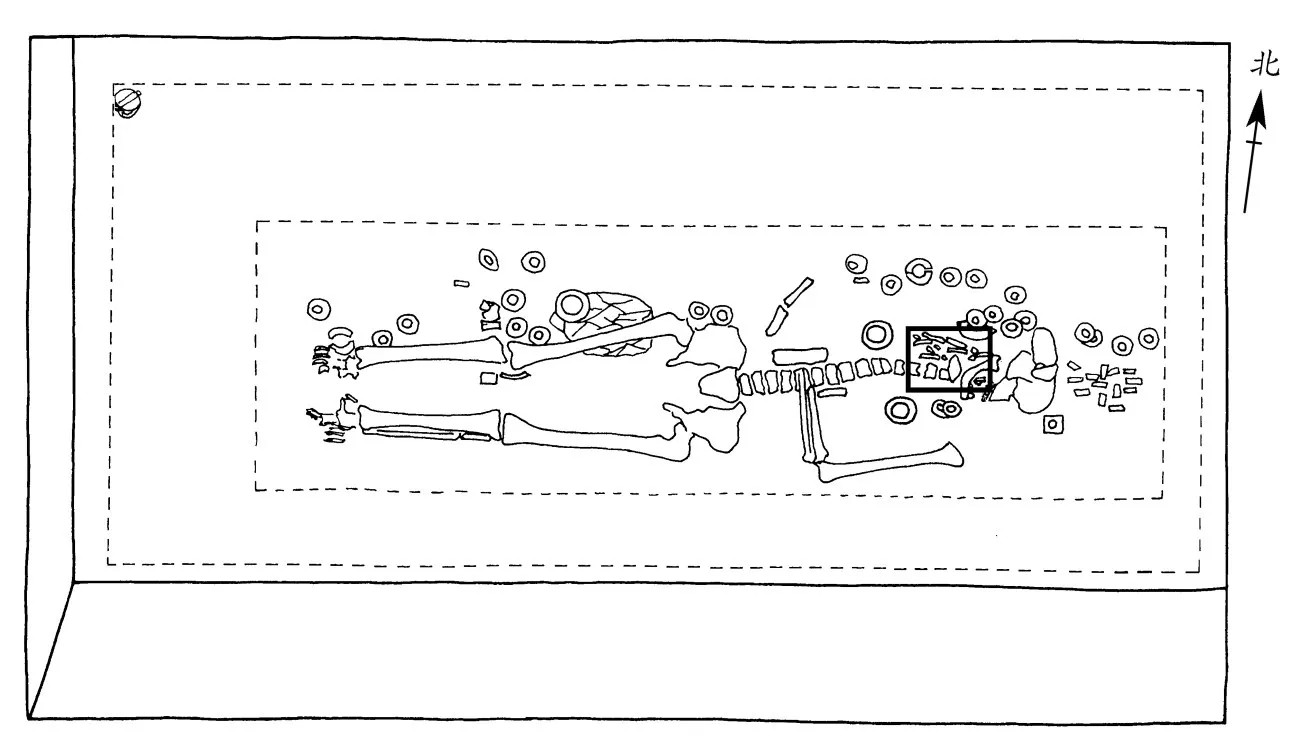

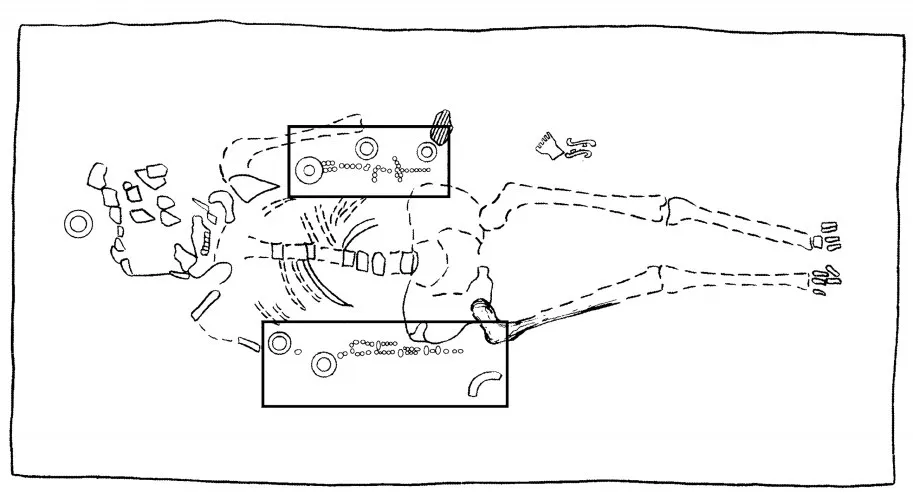

第一类水晶玛瑙串饰由不同颜色的水晶、玛瑙珠串成,临淄尧王墓地M1P1X2︰3、M1P1X2︰4出土位置分别在墓主的右手手腕处和左手手腕处(图四),当为系于手腕处的腕饰。

第二类水晶玛瑙串饰由玛瑙管、水晶管串成,临淄范家墓地M91P4︰5出土位置在墓主脖颈处(图五),当为系于脖颈的项饰。

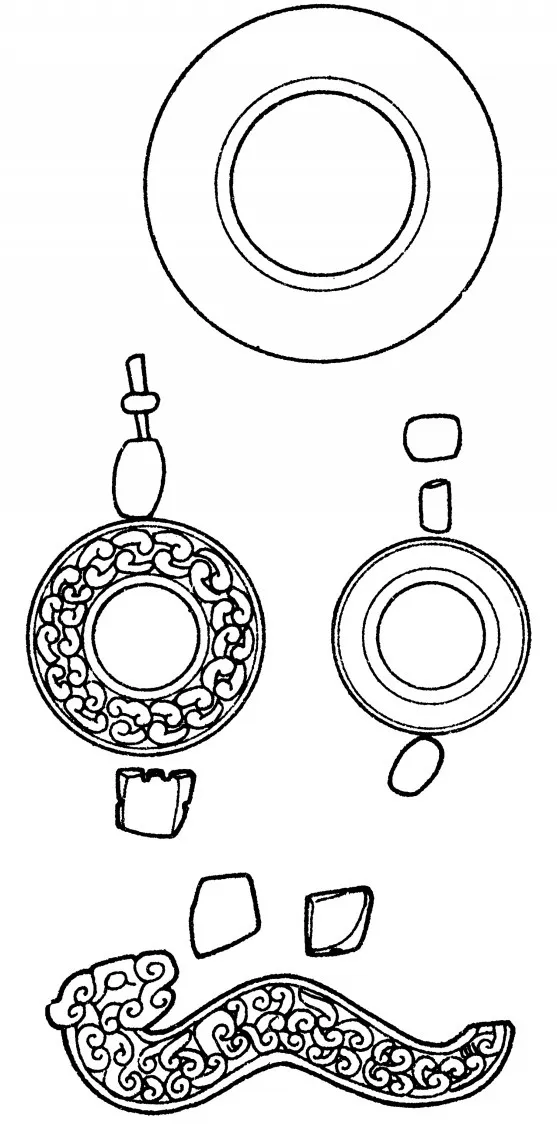

第三类水晶玛瑙串饰的数量较多、种类也较丰富,对其使用方法要分别讨论。首先,Ab、Ac、Ad、Ba、Bc、Bd六型和Bb型中部分串饰的顶端以玛瑙瑗、水晶瑗或水晶三穿饰为挈领,出土位置多位于墓主胸腹部,这种串饰与玉组佩,如洛阳中州路M1316出土玉组佩[18](图六),有相似之处。两种串饰佩系方法应该是一致的,其佩戴方式可从出土的一些文物中获得重要的信息,如湖北江陵武昌义地楚墓[19]和湖北荆州纪城一号楚墓[20]曾发现佩戴玉组佩的彩绘木俑(图七),玉组佩系于革带之上的环形物上而下垂。孙庆伟认为其与春秋战国之际深衣的流行有很大关系[21]。临淄东夏庄墓地M6P9X17(图八)殉人胸、腹右侧放置一组72件由玛瑙、水晶珠和玉璜等穿成的串饰,左侧也有由玛瑙瑗、水晶珠穿成的一组46件的串饰,其佩系位置与义地楚墓、纪城一号楚墓基本一致,当为佩系于革带而下垂的腰佩。

图二// 第三类水晶玛瑙串饰(一)

图三// 第三类水晶玛瑙串饰(二)

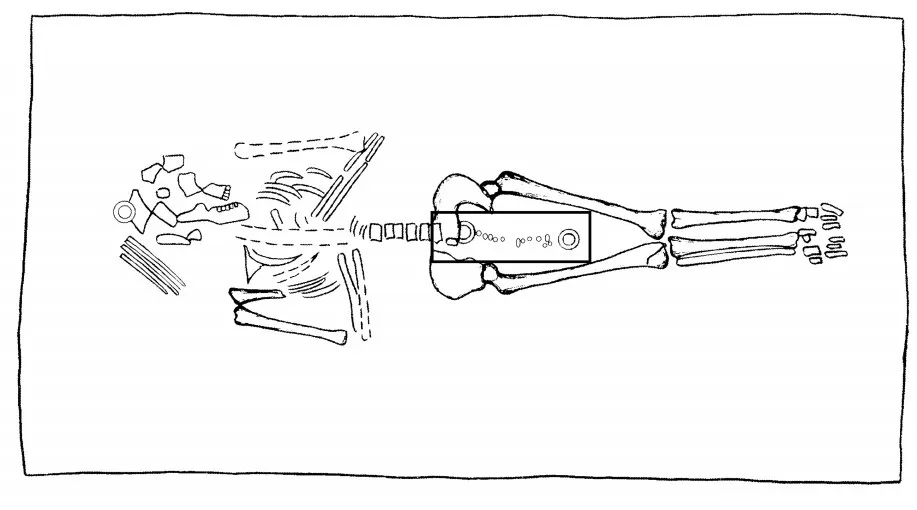

其次,Aa型水晶玛瑙串饰出土位置位于两腿之间,如临淄东夏庄墓地M6P9X16(图九)殉人两腿之间有一组24件由玛瑙瑗、水晶珠、管以及玉璜串成的串饰,当为佩系于腰间而下垂,佩系方式应与所着服饰有关。

最后,Bb型部分玛瑙水晶串饰的顶端没有挈领,如临淄永流墓地M4G︰1由50件大小不一的水晶珠和2件玛瑙环组成,出土位置在墓主颈部;永流墓地M3X1︰21由大小不一的4件玛瑙环、24件水晶珠、26件水晶管、11件玛瑙管、7件玛瑙珠、14件骨珠串联而成,出土于墓主头部及身体部位,但出土时已被盗扰。顶端无挈领意味着串饰并不能系于某固定物之上,结合其出土位置,其佩系方式应该与第二类水晶玛瑙串饰相同,即系于脖颈的项饰。

综上所述,第一类水晶玛瑙串饰为系于手腕处的腕饰;第二类为系于脖颈的项饰;第三类种类较多,其中Bb型中无挈领的水晶玛瑙为系于脖颈的项饰,其他既有佩系于革带而下垂的腰佩,也有佩系于腰间而下垂的佩饰。

三、使用者的身份与性别

探讨水晶玛瑙串饰使用者的身份与性别需要考虑以下几个方面。首先,年代明确的36组水晶玛瑙串饰中有3组出土于主墓,占比为8.3%,分别是临淄孙家徐姚战国墓M22、蓬莱市站马张家战国墓和临淄永流墓地M4,其中永流墓地 M4、M5为东西并列的夫妻并穴合葬墓,M5墓主为男性,M4墓主为女性,在M4椁室内随葬有水晶玛瑙串饰、玉琮、玉窍塞、石磬、海贝等,可见女性墓主是串饰的使用者之一。

其次,男性墓主的墓葬中随葬水晶玛瑙串饰的墓葬多见于主墓陪葬坑之中。要判断随葬水晶玛瑙串饰者的身份与性别首先需要考虑主墓墓主的等级。据发掘报告和研究,临淄辛店二号战国墓M2墓主为高级贵族或王室成员;临淄东夏庄墓地M6、临淄相家庄M1墓主、临淄郎家庄一号东周殉人墓为卿大夫一级;临淄永流墓地M4墓主为大夫一级;临淄范家墓地M91、M174墓主被认为不低于士大夫一级;临淄孙家徐姚战国墓M22、临淄区永流战国墓M3墓主为士一级;临淄相家庄M3、M5墓主为下大夫一级;临淄尧王墓地M1、临淄区永流墓地M4墓主为大夫一级。由此可见,主墓墓主的等级最低也是士大夫一级。

关于齐国殉人身份问题一直受到学术界的关注。《临淄齐墓(第一集)》结语中将殉人身份分为三类:第一类是一般的奴隶或家奴;第二类是宠妾、爱婢之属;第三类是幸臣、亲信之属[22]。36组水晶玛瑙串饰中有33组出土于主墓陪葬坑之中,经过人骨鉴别的有15组,其中有7组基本确定为20—30岁的年轻女性。随葬水晶玛瑙串饰的殉人墓多有自己的陪葬坑和葬具,葬式基本相同,头向大多朝向墓主,大多数有自己的随葬品。如临淄东夏庄墓地M6P19X35殉人年龄为20—30岁,女性,随葬陶罐、陶豆、铜带钩、滑石管串饰一组、水晶玛瑙串饰两组等,推测其为墓主的宠妾、爱婢;临淄永流墓地M3X1殉人年龄在16—18岁,女性,随葬陶礼器一组、铜带钩、水晶环、玛瑙环、石环、石管、骨梳、骨簪、骨耳勺等,推测也是生前侍奉墓主的宠妾、爱婢。

图四// 临淄尧王墓地M1P1X2︰3、4出土位置

图五// 临淄范家墓地M91P4︰5出土位置

最后,在15组经过人骨鉴别的陪葬坑中,有5组为男性,如临淄相家庄M5P4、P5殉人经鉴定为男性,P4为13—14岁,随葬有陶鬲、陶盖豆、陶壶、铜剑、铜削、铜镜、铜带钩、滑石组佩饰一组及水晶玛瑙串饰三组;P5为16—18岁,随葬有陶鬲、陶盖豆、陶壶、陶罐、铜剑、铜带钩、滑石组佩饰一组及水晶玛瑙串饰一组。主墓M5被盗掘一空,墓主性别不明,但就墓葬规模和较多的陪葬坑而言,其身份大约属下大夫一级。5个陪葬坑中有3个殉人为女性,为宠妾、爱婢之属,P4、P5殉人应属于幸臣或亲信。临淄淄河店M3被认为是M2国楚的夫人墓,在5个陪葬坑中P5殉人女性特征不明显,加之随葬有兵器铜剑,故推测为墓主生前的幸臣或亲信。

综上,水晶玛瑙串饰的使用者可分为三类:第一类是女性墓主;第二类是墓主的宠妾、爱婢,她们多为20岁左右的年轻女性,作为殉人与墓主一起下葬,随葬品丰富;第三类是墓主的男性幸臣或亲信,其中又以第二类居多。

四、矿藏资源的控制及替代品

由上所知,齐国水晶玛瑙串饰集中在战国早期至战国中期,特别是战国早期出土最为常见,如此大规模使用串饰既反映了齐国对于水晶玛瑙矿藏资源的控制和利用,同时也反映了因战国时期齐国玉料来源受限,导致水晶玛瑙串饰、石组佩饰成为玉器替代品的现象。

春秋晚期至战国早期,水晶玛瑙器大量出现,在以韩、赵、魏国为中心的中原地区,以秦、楚、燕、中山为代表的周边辐射地区和以吴、越为代表的长江中下游地区均有出土,而以临淄为中心的齐国数量最多、最为常见。在曲阜鲁故城发现的的M4︰10(甲)、M4︰10(乙)两组水晶玛瑙串饰由水晶环、水晶珠、球形水晶、紫晶珠、白玛瑙蚕形饰、白玛瑙璜形饰等组成[23],可能受到了齐国的影响,甚至不排除属于齐系墓葬。

水晶属三方晶系,常见晶形为柱状,外观上呈假六方双锥状,主要单矿物晶体类奇石形为六方柱,柱面常发育横纹和多边形蚀象,水晶无解理,贝壳状断口,断口油脂光泽,莫氏硬度7,密度2.65,其化学性质非常稳定,耐酸碱,仅溶解于氢氟酸[24]。我国的水晶矿床分布较为广泛,25个以上的省、区均有水晶产出,山东是我国水晶重要产地之一,分布在崂山、莒南、宁阳、荣成、文登、临朐等9地[25],这些地区在战国时期都处于齐国控制范围之内。除此之外,江苏省连云港市东海水晶储量约30万吨,开采量占全国一半以上,水晶含硅量高达99.99%,居全球之首,有“世界水晶之都”之称[26],在距离东海县约70公里的江苏邳州梁王城遗址西周墓M27中,墓主左手手肘处发现水晶饰两件[27],推测其可能是东海县本地的水晶,说明早在西周时期这里的水晶已经得到开采。东海县在战国时期为齐国控制的区域,属于其势力影响范围[28]。东海县的水晶矿藏异常丰富,早在战国早中期就已为齐国所控制,被大量开采运往都城临淄后加工成水晶玛瑙串饰。至于运输的通道,可能是经过青州—临朐—沂水—沂南—莒南一线,即利用了通往莒国的道路[29]。莒地少见水晶制品,很可能运输是直抵目的地,这或许是某种贡赋体制的体现[30]。

图六// 洛阳中州路M1316出土玉组佩

图七// 佩戴玉组佩的彩绘木俑

玛瑙是玉髓的一种,是各种具有色彩的二氧化硅变胶体,通常是从岩石空隙或空洞的周壁向中心逐层填充,形成同心层或平行层块体,莫氏硬度6.5—7,可以刻划玻璃[31]。山东玛瑙多为热液脉型和残坡积型,莒南、费县、莱阳、栖霞等地都有产出,多呈乳白、灰白、深灰等色,玛瑙一般不具同心圆状或带状构造,有时仅见浅色调的环带[32]。山东出产玛瑙矿的地区在战国时期属于齐地,齐国开采当地玛瑙资源并进行加工制作,与水晶一道成为重要饰品。

吴伟华指出,齐国不断对外军事扩张,动机是占有邻国资源,满足本国发展的需要,兼及压缩鲁国的生存空间,遏制其发展,其中占有邻国资源是其主要意图,如占有纪国丰富的海盐资源当是齐国吞并纪国的主要原因[33]。由此,也可认为齐国对于齐境和周边地区的水晶玛瑙资源进行了控制和利用。

关于齐国玉器的问题一直是学术界较为关注的课题之一,齐国缺少玉器已是共识。贾峨认为,齐国玉器出土较少的原因有两点:一是因为齐地无优质的玉矿资源;二是可能在公元前284年,燕将乐毅伐齐,六月之间攻下齐国七十余城,“珠玉财宝,车甲珍器尽收入燕”[34]。笔者认可前者,西周春秋时期出土玉器较少应与齐墓的发掘数量较少有关,而战国时期整个山东地区诸国贵族墓内也普遍少见玉器,或许正因玉料的来源受阻导致了齐国对于水晶玛瑙器的喜爱,水晶玛瑙串饰起到了替代品的作用。值得注意的是,战国时期齐国陪葬墓中有许多石组佩饰出土,极具特色,韦心滢认为其应源于西周用玉、佩玉习俗,逐渐发展成独具齐国特色的随葬品[35],石组佩饰在齐国墓葬中也起着替代玉器的作用。

图八// 临淄东夏庄墓地M6P9X17︰2、3出土位置

图九// 临淄东夏庄墓地M6P9X16︰9出土位置

五、小结

综上所述,水晶玛瑙串饰是战国时期齐国墓葬中极具特色的随葬品,主要流行于战国早期至战国中期,尤以战国早期最多,延续时间不长,临淄齐故城附近是水晶玛瑙串饰分布最核心的区域,另外在齐境内也多有发现,充分反映了佩戴水晶玛瑙串饰在齐国境内,尤其是都城临淄已成为上层社会的一种时尚。水晶玛瑙串饰根据形制可分三类:第一类为系于手腕处的腕饰;第二类为系于脖颈的项饰;第三类种类较多,其中Bb型中无挈领的水晶玛瑙为系于脖颈的项饰,其他既有佩系于革带而下垂的腰佩,也有佩系于腰间而下垂的佩饰。

水晶玛瑙串饰的使用者可分为三类:第一类是女性贵族;第二类是高等级贵族的宠妾、爱婢,她们多为20岁左右的年轻女性,作为殉人与墓主一起下葬,随葬品丰富;第三类是高等级贵族的幸臣或亲信,多为男性。水晶玛瑙串饰的大量出土既反映了齐国对水晶玛瑙的钟情,也反映了齐国对于水晶玛瑙矿藏资源的开发利用,同时也反映了因战国时期齐国玉料匮乏导致出现水晶玛瑙串饰、石组佩饰成为玉器替代品的现象。

[1]山东省文物考古研究所:《临淄齐墓(第一集)》,文物出版社2007年。

[2]同[1]。

[3]临淄区文物管理局、齐故城遗址博物馆:《淄博市临淄区永流战国墓的发掘》,《海岱考古》(第九辑),科学出版社2016年。

[4]临淄区文物管理局:《淄博市临淄区永流墓地M4~M7发掘简报》,《海岱考古》(第十一辑),科学出版社2018年。[5]同[1]。

[6]同[1]。

[7]临淄区文物局:《山东淄博市临淄区范家墓地战国墓》,《考古》2016年第2期。

[8]淄博市临淄区文物局:《山东淄博市临淄区孙家徐姚战国墓墓地》,《考古》2011年第10期。

[9]临淄区文物管理局:《山东淄博市临淄区尧王战国墓的发掘》,《考古》2017年第4期。

[10]山东省博物馆:《临淄郎家庄一号东周殉人墓》,《考古学报》1977年第1期。

[11]林仙庭、闫勇:《山东蓬莱市站马张家战国墓》,《考古》2004年第12期。

[12]李晓峰、伊沛扬:《济南千佛山战国墓》,《考古》1991年第9期。

[13]临淄区文物局:《山东淄博市临淄区辛店二号战国墓》,《考古》2013年第1期。

[14]淄博市临淄区文物局:《山东淄博市临淄区国家村战国墓》,《考古》2007年第8期。

[15]烟台市文物管理委员会:《山东长岛王沟东周墓群》,《考古学报》1993年第1期。

[16]烟台市博物馆:《山东莱州市朱郎埠墓群发掘报告》,《华夏考古》2009年第1期。

[17]烟台市文管会、栖霞市文管处:《山东栖霞市金山东周遗址的清理》,《考古》1996年第4期。

[18]中国科学院考古研究所:《洛阳中州路(西工段)》,科学出版社1959年。

[19]江陵县文物局:《湖北江陵武昌义地楚墓》,《文物》1989年第3期。

[20]湖北省文物考古研究所:《湖北荆州纪城一、二号楚墓发掘简报》,《文物》1999年第4期。

[21]孙庆伟:《周代用玉制度研究》,上海古籍出版社2008年。

[22]同[1]。

[23]山东省文物考古研究所、山东省博物馆、济宁地区文物组、曲阜县文管会:《曲阜鲁故城》,齐鲁书社1982年,第181页。

[24]徐孟军:《山东奇石》,济南出版社2003年,第85—86页。

[25]同[24],第86页。

[26]张守忠、胡利民:《世界水晶之都——东海》,《江苏地方志》2019年第6期。

[27]南京博物院、徐州博物馆、邳州博物馆:《江苏邳州梁王城遗址西周墓地发掘简报》,《东南文化》2016年第2期。

[28]刘延常、刘智:《齐鲁文化的考古学解读》,《传承与创新——考古学视野下的齐文化学术研讨会论文集》,上海古籍出版社2019年,第244页。

[29]郝导华、董博、崔圣宽:《试论齐国的交通》,《东方考古》(第9集),科学出版社2012年,第364页。

[30]唐锦琼:《先秦时期水晶制品初探》,《东南文化》2019年第4期。

[31]地质矿产部地质辞典办公室:《地质大辞典(二)·矿物、岩石、地球化学分册》,地质出版社2005年,第55页。

[32]同[24],第87页。

[33]吴伟华:《春秋时期齐国对外军事扩张考略》,《中原文化研究》2017年第6期。

[34]贾峨:《春秋战国时代玉器综探》,《中国玉器全集》,河北美术出版社1993年,第759页。

[35]韦心滢:《战国时期齐国陪葬墓中随葬石佩组饰相关问题研究》,《管子学刊》2018年第3期。