台风“灿鸿”影响下海浪的数值模拟研究

2020-11-05刘国强何宜军

杜 艳, 刘国强, 何宜军, 韩 雪

台风“灿鸿”影响下海浪的数值模拟研究

杜 艳1, 刘国强1, 何宜军1, 韩 雪2

(1. 南京信息工程大学 海洋科学学院, 江苏 南京 210044; 2. 江苏省海涂研究中心, 江苏 南京 210036)

台风是影响中国黄东海的强天气现象, 其引起的强风、巨浪和台风增水严重威胁着沿海地区人民的生命与财产安全。本文以海浪模式SWAN(Simulating Waves Nearshore)与区域海洋模式ROMS (Regional Ocean Modeling System)为基础, 构建了中国黄东海海域在201509号台风“灿鸿”影响下的海浪-海洋耦合模式。通过浮标与Jason-2高度计有效波高数据验证了模式结果的准确性。进行了敏感性实验分析, 对比耦合(ROMS+SWAN)与非耦合(SWAN)下以及使用不同地形数据(ETOPO1、ETOPO2、GEBCO)、不同物理参数化方案(风能输入、白冠耗散、底摩擦耗散)下的模拟结果差异。结果发现在射阳与前三岛浮标处, 使用GEBCO地形数据(15弧秒间隔)下的模拟效果更好且稳定。在空间分布上, 台风中心附近的浪流相互作用显著, 在其前进方向右侧表现为耦合的有效波高值低于非耦合有效波高值, 差值最高可达1米。选择不同风输入与耗散项方案时的模拟差异主要发生在最大波高处, 选择不同的风能输入与白冠耗散项方案带来的差异接近0.4米, 而底摩擦项方案选择不同带来的差异接近1米。因而在模拟实际的海况时, 需要综合考虑这些因素带来的影响, 才能达到SWAN海浪模型最好的海浪模拟效果。

台风浪; SWAN; ROMS; 耦合模式

海浪对沿海海洋工程和海洋渔业有重要影响, 海洋灾害中90%来自海浪的破坏, 特别是热带气旋和台风引起的海浪[1], 台风强度高、移动速度快、轨迹不规则, 对沿海地区人民的生命和财产安全构成巨大威胁(如强风、巨浪和台风增水)。风是产生和驱动海浪的主要因素, 而台风引起的台风浪波高最高可达20多米[2], 尽管到达浅水区域后波高会迅速降低, 但是它对沿海地区的破坏力不可小觑。为了尽量减少和减轻极端台风所造成的损害, 确保海洋和沿海工程项目的安全, 需要对近海的台风、海浪等极端环境因素进行细致的研究。

由于观测的难度较大, 目前在对台风浪的研究主要采用数值模式的方式。近岸浅海区域影响海浪的因素很多, 例如风、海流、地形等。海浪作为一种海洋表面的运动, 与海平面高度也是密切相关。为了准确模拟海浪, 还需要考虑风、海流、地形的相互作用的影响。已有学者通过海浪模式对台风影响下的海浪场进行数值模拟, 目前应用较多的海浪模式主要是SWAN(Simulating Waves Nearshore)、WAM(Wave Modeling)、WW3 (WAVEWATCH III)。Ou等[3]利用SWAN模拟台湾沿岸海域的台风浪, 发现模拟效果较好。Moon等[4]使用高分辨率WW3模式模拟台风作用下的海浪谱特征, 也发现数值模拟结果与观测数据吻合较好。相较适用于大洋等深水条件下的WAM和WW3模式, SWAN模式更适用于近岸海域浅水条件下的模拟。如王道龙[5]利用SWAN模式模拟了辽东湾近岸水域的海浪, 其在浅水复杂地形下的模拟结果比较好。SWAN可以输出不同海浪要素(如有效波高、平均波周期、波向、涌浪等)的场数据、线数据以及点数据, 可以输出二维能量谱, 并且可以进行嵌套以达到对精细化网格区域的模拟[6-7], 也可与其他模式进行耦合[ROMS(Regional Ocean Modeling System)、WRF(Weather Research and Forecasting Model)等][8-9], 综合考虑风、浪、流三者的相互影响。目前SWAN海浪模式常被用于研究台风影响下的海浪场及海洋要素特征, 以及海浪场对不同强度、移动速度、对称性下台风的响应情况。如Drost等[10]利用海浪模式SWAN和浮标观测资料, 研究了澳大利亚西北陆架在热带气旋作用下海面波场的响应, 发现热带气旋的移动速度与最大有效波高和波场不对称性之间存在着正相关关系。Liu等[11]通过SWAN模式, 量化了风场分布、风暴平移速度和强度对海浪场的影响。

影响SWAN模式的因素有很多, 诸如风场的选择、海流的影响、SWAN模式中不同能量输入与耗散项方案等。海浪模拟需要准确的风场资料输入[12-13], 通常利用数据同化模式获得的长期再分析风数据(如NCEP, ECMWF, NASA, JRA等)或风场模型(如Holland[14]等)作为输入风场。海流对浪的影响也尤为重要[15-16], 特别是在近岸浅水区域受到的影响更为显著[17], 已有的研究也验证了在海浪模拟中采用浪-流耦合模式的结果会更符合实测情况[18]。SWAN模式中不同物理参数化方案的选择也会对结果产生影响。尹洪强等人[19]基于SWAN模式分析了南海台风浪的变化过程, 同时考虑了SWAN模式设置及风场选择对模拟研究的影响。罗浩等[7]结合WRF模式, 通过改变SWAN模式中风输入项以及白冠耗散项方案, 提高了SWAN模式在渤海湾的适用性。应王敏等[20]利用SWAN模式与高分辨率CCMP风场结合, 对台风“灿鸿”登陆时的中国东南沿海海浪场变化的研究中, 考虑了底摩擦、波浪破碎、风输入指数增长、白冠耗散对模拟的影响, 发现参数化方案的选择会对模拟结果产生影响, 主要在最大波高模拟值和变化曲率上产生偏差。此外, SWAN进行模拟时, 时间步长、网格分辨率、角度分辨率以及冷热启动的选择也会对模拟结果产生影响, Wu等[21]就发现当计算时间步长与风场相同时, 计算出的有效波高低于实测值。

我国近海处于太平洋西北部, 夏季经常受到台风的侵袭。201509号台风“灿鸿”在西北太平洋洋面上生成, 于2015年7月10日进入我国东海区域并沿西北向移动, 并于7月11日17时左右在浙江舟山沿海一带登陆, 登陆时中心附近最大风力达14级(45 m/s), 中心最低气压为955 hpa; 后沿东北方向穿过黄海, 向朝鲜半岛移动, 最后在朝鲜黄海南道沿海再次登陆。本文利用海浪模式SWAN与区域海洋模式ROMS耦合对台风“灿鸿”影响下的中国黄东海区域进行海浪数值模拟研究。文章结构如下: 第一部分介绍海浪模式SWAN、区域海洋模式ROMS及耦合模式的设置。第二部分通过浮标数据与高度计数据验证耦合模式结果。第三部分进行敏感性实验分析。第四部分给出总结与讨论。

1 模式介绍及耦合模式设置

1.1 模式介绍

近岸浅海区域影响海浪的因素有很多, 利用数值模式可以综合考虑风速风向、浪-流相互作用及地形对海浪的影响。本文采用COAWST(Coupled-Ocean- Atmosphere-Wave-Sediment Transport)模式中的浪-流耦合模式进行研究, 利用MCT耦合器实现海浪模式SWAN和海流模式ROMS的耦合。MCT耦合器采用并行计算模式, 通过简易快捷的方式实现子模式间变量的传递与转换[22]。浪-流耦合模式基于浪-流相互作用理论, 耦合器将流模式模拟出的流场与水位输入进海浪模式, 进行海浪场的模拟, 然后将海浪模式输出的海浪要素(例如波向、波长、有效波高、平均波周期等)传递给流模式。这种要素交换在模式设置的时间步长处进行, 然后利用交换后的数据进行计算, 以此循环, 最后得出模拟结果[23]。

1.1.1 海浪模式SWAN

SWAN模式作为第三代海浪模型, 基于WAM模式发展而来, 但更适用于河口、湖泊和海岸等近岸浅水条件下的海浪模拟。除了考虑WW3中物理过程外, SWAN包括了一些海浪传播因素, 如浅水中的波浪破碎、波浪绕射和底部摩擦, 还包含能量耗散和地形诱发的三相波波相互作用, 可以用于计算浅水水域的风浪、涌浪和混合波, 给出海岸工程所需的各种重要海浪参数, 包括波高、波周期、波长、波速、波向、波浪能量传播等。SWAN控制方程遵循动谱平衡方程, 采用线性随机表面重力波理论, 笛卡尔坐标系下可以写为[24]:

左一项表示时间上能量的局地变化, 其中是作用密度谱, 左二、三项表示波浪能量在二维地球空间中的传播(和空间上的传播速度分别为c, x和c, y), 左四项表示地形深度变化和海流引起的波浪折射(方向改变), 左五项表示地形深度变化和海流引起的频率改变[25]。右边为代表物理过程的源项, 包括风能输入in、底摩擦耗散ds,b、三相波波相互作用nl3、四相波波相互作用nl4、波浪破碎ds,br、白冠耗散项ds,w等, 可以表示为:

total=in+ds,w+ds,b+ds,br+nl3+nl4. (2)

1.1.2 区域海洋模式ROMS

区域海洋模式ROMS目前有法国发展研究机构(IRD)、罗格斯大学、加州大学洛杉矶分校三个版本(分别为Agrif、Rutgers、UCLA), ROMS可以模拟多尺度的海水运动, 被广泛应用于区域海洋模拟及海洋动力研究中。ROMS模式是基于一个三维非线性、自由表面的斜压原始方程模式, 满足Boussinesq近似、流体静力近似、流体不可压缩这三个近似假定[26]。其垂向分层采用的是地形坐标——“S”坐标系统, 即垂向分层的深度会随着水深而变化。ROMS模式离散时用到的网格为C网格, 其差分方式为中心差分, 具有二阶精度, 更满足质量守恒的条件。ROMS的湍流参数化包括了经典的KPP、MY2.5、GLS方案等。此外, ROMS也提供了多种模块, 可以实现与多种模式的耦合, 包括了 SWAN、WRF、海冰、生物地球化学、光学、沉积物和泥沙等[27]。本文中耦合模拟使用的是Rutgers版本。

1.2 耦合模式设置

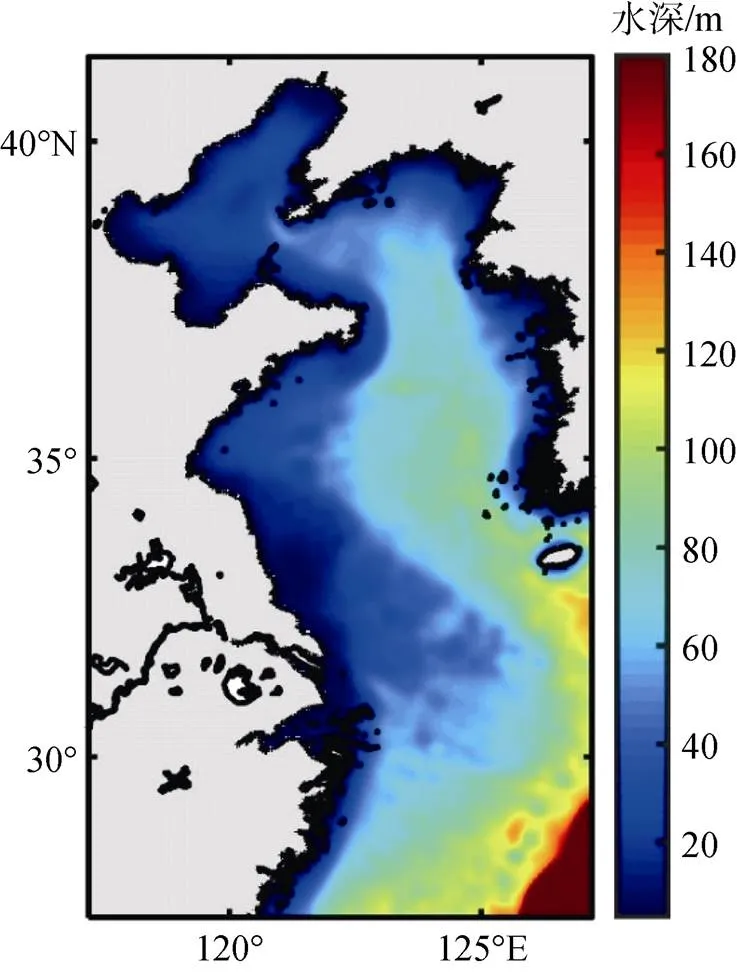

本研究模拟区域为中国黄东海区域, 空间范围为27.2°—41.2°N, 117.2°—127.2°E。ROMS水平网格分辨率为1/10 °, 垂直方向分为16层。地形数据采用GEBCO(The General Bathymetric Chart of the Ocean)的15弧秒间隔地形数据, 最大水深设为2 000 m, 最小水深设为5 m, 图1即为耦合模拟区域的地形图。初始场和侧边界采用来自HYCOM(Hybrid Coordinate Ocean Model, http://hycom.coaps.fsu.edu/thredds/catalog.html)全球模拟数据提供的流场、水位、盐度和温度等数据[28],设置东南边界为开边界, 潮汐由TPXO8-ATLAS的数据提供。风场强迫场数据则由CFSR(Climate Forecast System Reanalysis)提供。从NOAA-WW3全球预报模拟(ftp://polar.ncep.noaa.gov/pub/history/waves)中提取了代表有效波高s、峰值周期p和峰值方向p的波参数, 其空间分辨率为0.5°, 时间分辨率为3 h, 并应用于SWAN的开放边界。SWAN模式风场强迫同样使用CFSR数据。在物理参数方案上考虑波浪破碎、底摩擦耗散、白冠以及波波非线性相互作用(三相波波相互作用、四相波波相互作用)等物理过程, 其中风能输入及白冠耗散项分别采用Janssen方案和Komen方案, 底摩擦项采用JONSWAP方案。在本文数值实验中, ROMS模式采用60 s时间步长, SWAN模式采用180 s时间步长, 模式间每3 600 s交换一次数据。

图1 模拟区域水深

2 模拟结果验证

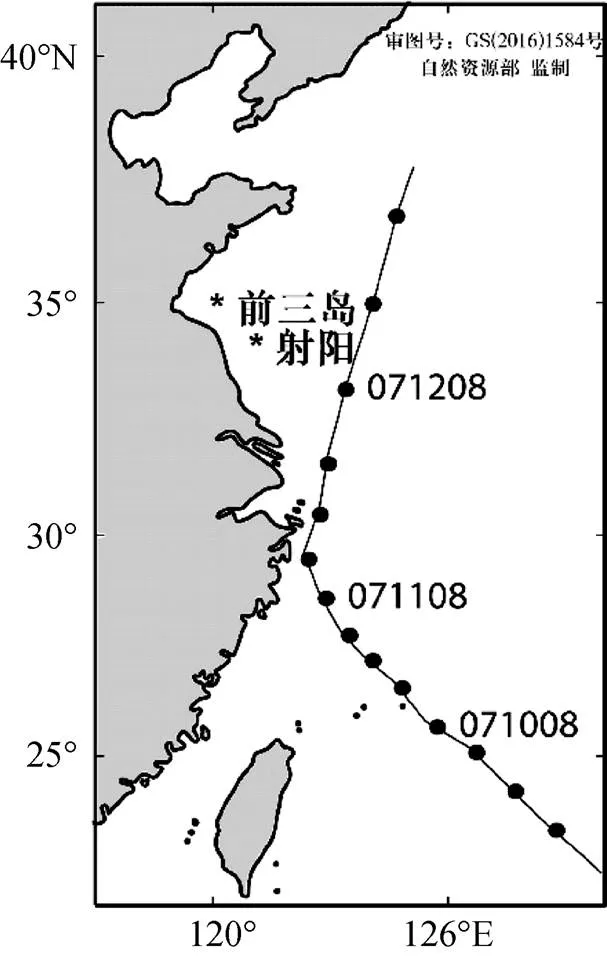

本文模拟了台风“灿鸿”(编号201509)过境当月(2015年7月)的海浪场, 台风移动路径如图2所示。使用浮标与高度计提供的有效波高数据相结合来验证模拟结果, 下文用于对比验证的模拟数据采用的是GEBCO地形下的耦合模式的结果。

图2 台风路径与浮标位置图[审图号: GS(2016)1584号]

注: 黑色实线代表台风灿鸿的移动路径, 黑色实点为每6小时一次的台风中心位置(台风中心及路径信息参考JTWC及中国台风网数据), 黑色星号代表前三岛与射阳浮标站点位置(浮标数据来自江苏省海涂研究中心)

2.1 浮标数据对比

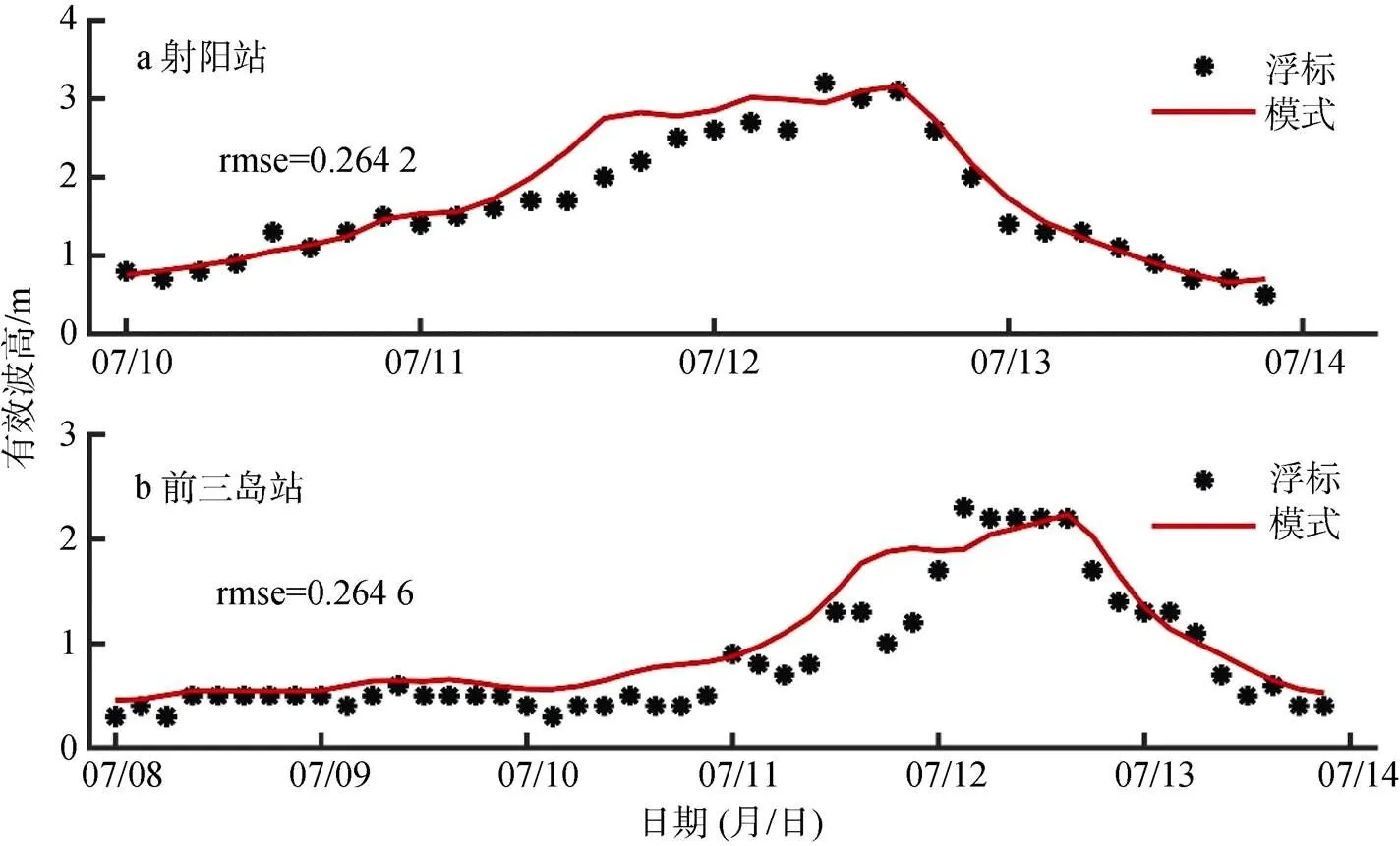

本文选取江苏省海涂研究中心于黄海投放的射阳站和前三岛站两处浮标(如图2)的有效波高数据进行验证, 射阳站浮标(121°E, 34°N)放置处水深22~23 m, 前三岛站浮标(120°E, 34.83°N)放置处水深26 m, 皆为近岸浅水浮标。将2015年台风“灿鸿”登陆黄东海7月7日—13日的有效波高数据进行对比(图3)。从图3中可以看出, 模式模拟的有效波高与浮标站点测得的有效波高比较吻合, 且两站最大波高出现在7月12日附近, 射阳站有效波高均方根误差为0.264 2 m, 前三岛站有效波高均方根误差为0.264 6 m。

图3 射阳与前三岛浮标实测有效波高与模式结果对比图

2.2 遥感数据对比

遥感数据采用Jason-2高度计测得的有效波高数据进行对比, 沿轨数据间隔为每秒一个。选取了高度计经过黄东海区域轨迹138和轨迹229的有效波高数据以验证模拟结果。高度计经过黄东海时, 轨迹138数据时间跨度为2015年7月10日01时38分至41分(台风过境前), 轨迹229数据时间跨度为2015年7月13日15时17分至19分(台风过境后)。图4中可以看出, 耦合模式模拟的有效波高与Jason-2高度计的观测结果比较吻合。7月10日01时台风“灿鸿”的中心位于(24.9°N, 126.9°E), 属超强台风级, 图4a右下角区域处于“灿鸿”7级风圈以内, 有效波高高达7~8 m。图4c中, 7月13日01时由于台风在陆地登陆, 至15时台风基本消弥, 图4c右上角区域有效波高降至3 m。

3 敏感性实验分析

为获取更符合实际情况下的模拟结果, 本文进行了敏感性实验分析, 主要研究使用耦合模式(ROMS与SWAN耦合)与不使用耦合模式(只模拟SWAN)的模拟结果差别, 采用3种不同地形数据(ETOPO1、ETOPO2、GEBCO)的模拟结果差别, 以及选用不同SWAN风能输入与白冠耗散、底摩擦耗散方案的差别。

3.1 耦合与非耦合下的对比

海浪与海流是海洋中两种十分常见重要的动力学过程, 海流会显著影响海浪。根据已有的数值模式研究可以发现, 考虑浪-流相互作用下对有效波高的模拟会更准确, 尤其在有效波高峰值处, 海流引起的有效波高增大最大可达1 m[27]。在强流处, 由于高流速, 有效波高变化更为明显, 而且还会发生显著的波浪折射[16]。因此考虑到浪-流相互作用的影响, 本文对SWAN与ROMS耦合模拟结果以及只模拟SWAN的结果进行了对比, 由图5可以看出, 在射阳站与前三岛站附近, 流速主要在0~0.6 m/s, 除在最大波高值附近, 考虑海流作用后的模拟结果与不考虑时差异不大, 有效波高差值分别在0~0.13 m和0~0.11 m之间波动。

针对耦合作用的空间分布情况, 本文选取台风“灿鸿”登陆中国黄东海海域12个时刻下(7月10日20时— 7月12日16时, 每4小时一次, 其中台风中心位置及最大风速数据来源于中国台风网)耦合与非耦合有效波高差值的分布情况(图6), 差值为耦合波高值减去非耦合波高值。由图6中可见, 台风中心附近浪流相互作用明显, 海流显著影响了有效波高在台风中心附近的分布情况。在台风中心前进方向右侧象限, 普遍表现为耦合的有效波高低于非耦合有效波高, 差值大小与台风中心最大风速有关。图6a—6e中, 台风强度高, 最大风速介于48~55 m/s, 差值最高可达1 m, 且这种影响会随着台风的移动传播相当一段距离。

图4 Jason-2高度计轨迹138和轨迹229有效波高数据与模拟结果对比

注: 图a为模拟有效波高分布图, 并将Jason-2轨迹138有效波高数据对应替换模拟数据, 得到如图; 图b为模拟值与高度计有效波高数据沿轨迹线(从南至北)对比图; 图c, d对应为轨迹229对比图

3.2 不同地形条件下的对比

热带气旋下海浪的时空分布特征不仅取决于热带气旋的风速、平移速度和路径等, 在地形足够浅时, 还受陆架和海岸地形特征的影响[29-30]。海浪在浅水中会发生折射和破碎[31], 因此在近岸浅水区域, 需要考虑到地形对模拟的影响。本文使用了三种地形数据进行耦合模拟, 分别是ETOPO1、ETOPO2、GEBCO数据, 分辨率分别为1弧分、2分、15弧秒。根据图7对比结果, 在射阳、前三岛浮标站处, ETOPO2地形数据下的模拟结果均偏高, 使用ETOPO1、GEBCO地形模拟的有效波高的均方根误差分别为0.589 7 m、0.264 2 m和0.219 2 m、0.264 6 m。可以看出在这两处浮标点, 使用GEBCO地形数据模拟的结果相对更准确和稳定。此外, 对文中这两处浮标以及中科院海洋所浮标的实测水深(浮标地形数据来源http://msdc.qdio.ac.cn/)与三种地形数据下的水深进行对比, 发现GEBCO地形数据与实际浮标处水深更接近, 所以还是选用GEBCO地形数据进行模拟。

图5 耦合与非耦合模拟有效波高结果对比及浮标处流速大小

图6 7月10日20时至7月12日16时耦合与非耦合模拟的有效波高差值分布情况

注: 黑色星号代表台风中心位置

图7 使用三种不同地形数据下的耦合模拟结果对比

3.3 不同物理参数化方案下的模拟结果对比

海浪模式SWAN进行模拟时, 物理参数化方案的选择会对模拟结果产生影响, 需要进行敏感性分析, 以获得最佳模拟效果的模式设置。Battjes[32]针对影响开阔大洋和沿海海域海浪演变的各种过程对各个影响因素作了相对重要性的分析, 影响近岸海浪的主要因素有风能的输入、波波相互作用、白冠耗散、底摩擦等。而SWAN模式主要考虑三种类型的耗散机制: 在深水情况, 风浪的白冠耗散占主要地位, 控制谱高频部分的饱和程度; 在中等深度和浅水情况下, 底摩擦变得重要; 但当波浪传到浅水破碎带附近时, 水深变浅引起的波浪破碎占主要地位。

3.3.1 风能输入与白冠耗散项

风是产生和驱动海浪的主要因素, 在风持续强迫作用下产生风浪并使风浪不断发展时, 最终会由于波陡变大而导致海浪破碎, 海浪破碎时将大量空气卷入水中形成白冠。白冠耗散是由于波浪破碎而引起的能量损失, 在SWAN模式中作为一个源项存在。白冠耗散和风能输入对风浪成长起着重要作用, SWAN模式中采用的是第三代(GEN3)风输入指数增长、白冠破碎项能量耗散模式。GEN3模式有三种常用的风输入指数增长和白冠破碎项能量耗散的参数化方案[33]: 默认设置的Komen方案(KOM)、Janssen方案(JAN)和Westhuysen方案。Komen方案和Janssen 方案直接来源于第三代海浪模式WAM, 在早期版本的SWAN模式中已经广泛应用, 其不同点在于指数增长项部分, Komen是根据海上观测提出的经验公式, Janssen是根据临界层机制提出的参数化, Westhuysen 方案是通过修改模式中已有的参数化方案而得到。

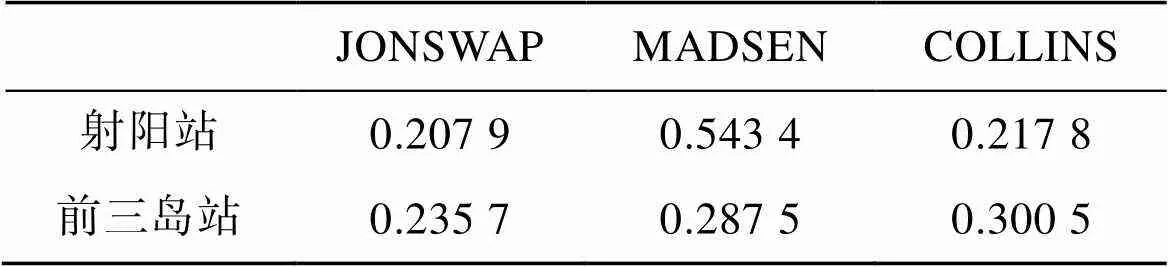

本文对SWAN模式物理参数化方案中的风能输入以及白冠耗散项的选择采取了分组对比, 分别采用JAN+KOM(即风能输入采用JAN方案, 白冠耗散采用KOM方案)、JAN+JAN、KOM+JAN、KOM+KOM这四种组合方式, 此时底摩擦参数项均使用JONSWAP方案。图8描述了使用不同风能输入与白冠耗散方案对有效波高的影响, 可以看出不同的参数化方案对模拟有效波高的影响主要集中在最大波高处, 不同方案之间的波高差值接近0.4 m。根据表1, 在本文研究背景下, 使用KOM+KOM和KOM+JAN方案所得到的模拟结果相对更接近浮标处的观测结果。

表1 不同风能输入与白冠耗散方案下有效波高的均方根误差

3.3.2 底部摩擦项

SWAN模式中底摩擦耗散有三种计算方式: JONSWAP(经验性模式JON)、COLLINS(拖曳模式COLL)、MADSEN(涡黏模式MAD), 分别由Hasselmann[34]、Collins[35]、Madsen[36]提出。本文分别采用这三种底摩擦方案进行模拟, 而风能输入与白冠耗散统一采用KOM+JAN方案。由图9可以看出, 不同底摩擦参数下模拟的有效波高相差较大, 差值接近1 m, 主要是在最大波高处, 而在中低波高处, 也有比较明显的差异。我们发现, MADSEN方案下的有效波高与实测值相比偏低, COLLINS方案与JONSWAP方案相对更接近实测数据, 且JONSWAP方案在较低波高处模拟效果相对更好。结合表2不同方案下的均方根误差, 使用JONSWAP方案模拟效果相对更好。

图8 使用四种不同风能输入与白冠耗散方案的结果对比

图9 使用三种不同底摩擦参数方案的结果对比

表2 不同底摩擦耗散方案下有效波高的均方根误差

4 结论与展望

本文通过海浪模式SWAN与区域海洋模式ROMS对台风“灿鸿”影响下的中国黄东海海域的海浪场进行了数值模拟研究, 利用浮标观测数据与Jason-2遥感高度计数据对模拟结果进行了验证。本文从三个方面对模拟进行了敏感性实验分析: 分别是耦合与非耦合模拟、使用不同地形数据、选择不同物理参数化方案, 可以得出以下结论: 耦合(SWAN+ROMS)与非耦合(SWAN)情况下, 模拟的有效波高主要在最大波高处有差异, 在本次模拟研究中, 射阳与前三岛两浮标处流速较小, 对浪的影响不大; 但结合耦合作用的空间分布情况来看, 台风中心附近的海流显著影响了有效波高的分布。在台风中心前进方向右侧, 普遍表现为耦合的有效波高低于非耦合的有效波高, 差值大小与台风中心最大风速有关, 最高可达1 m, 且这种影响会随着台风的移动传播相当一段距离。不同地形数据模拟下, GEBCO与ETOPO1数据下的模拟结果更好, 且在这两处浮标站, 使用GEBCO地形的结果更为稳定。SWAN模式中选择不同物理参数化方案对模拟结果的影响也较大, 在风能输入与白冠耗散项部分, 模拟结果的差异主要体现在最大波高的模拟, 差值接近0.4 m, 但在底摩擦项部分, 最大有效波高差异接近1 m, 对中低波高的模拟也有比较明显的影响。

因此, 在模拟实际海域海况时尤其是在台风条件下, 需要综合考虑诸如地形、流、参数化方案这些因素, 通过分析对比选择更符合实际的模拟方案, 以便后续更好展开对台风影响下海浪场演变及分布特征等研究。

[1] Rabinovich A B, Vilibic I, Tinti S. Meteorological tsunamis: Atmospherically induced destructive ocean waves in the tsunami frequency band[J]. Physics and Chemistry of the Earth, 2009, 34(17-18): 891-893.

[2] Wang D W, Mitchell D A, Teague W J, et al. Extreme waves under Hurricane Ivan[J]. Science, 2005, 309(5736): 896-896.

[3] Ou S H, Liau J M, Hsu T W, et al. Simulating typhoon waves by SWAN wave model in coastal waters of Taiwan[J]. Ocean Engineering, 2002, 29(8): 947-971.

[4] Moon I J, Ginis I, Hara T, et al. Numerical simulation of sea surface directional wave spectra under hurricane wind forcing[J]. Journal of Physical Oceanography, 2003, 33(8): 1680-1706.

[5] 王道龙. 近岸海浪模式研究[D]. 青岛: 国家海洋局第一海洋研究所, 2009. Wang Daolong. The research of coastal wave model[D]. Qingdao: The First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, 2009.

[6] 于游, 邹丽, 姜胜超, 等. 基于SWAN嵌套网格的台风浪数值模拟[C]. 第二十九届全国水动力学研讨会, 2018. Yu You, Zou Li, Jiang Shengchao, et al. Simulating typhoon waves by nested SWAN wave model[C]. The 29th National Congress on Hydrodynamics, 2018.

[7] 罗浩.SWAN模式渤海湾海浪数值模拟研究[D]. 天津: 天津大学, 2012. Luo Hao. Research on numerical simulation wave in bohai bay by SWAN model[D]. Tianjin: Tianjin University, 2012.

[8] 谭凤, 张庆河, 庞启秀, 等. 基于WRF-SWAN模式的韦帕台风波浪场模拟[J]. 水道港口, 2012, 33(1): 14-18. Tan Feng, Zhang Qinghe, Pang Qixiu, et al. Numerical simulation of WIPHA typhoon waves using WRF-SWAN model[J]. Journal of Waterway and Harbor, 2012, 33(1): 14-18.

[9] Kukulka T, Jenkins R L, Kirby J T, et al. Surface wave dynamics in Delaware Bay and its adjacent coastal shelf[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(11): 8683-8706.

[10] Drost E J F, Lowe R J, Ivey G N, et al. The effects of tropical cyclone characteristics on the surface wave fields in Australia’s North West region[J]. Continental Shelf Research, 2017, 139: 35-53.

[11] Liu H, Xie L, Pietrafesa L J, et al. Sensitivity of wind waves to hurricane wind characteristics[J]. Ocean Modelling, 2007, 18(1): 37-52.

[12] Bennett V C C, Mulligan R P. Evaluation of surface wind fields for prediction of directional ocean wave spectra during Hurricane Sandy[J]. Coastal Engineering, 2017, 125: 1-15.

[13] Shao Z, Liang B, Li H, et al. Blended wind fields for wave modeling of tropical cyclones in the South China Sea and East China[J]. Applied Ocean Research, 2018, 71: 20-33.

[14] Holland G J. An analytic model of the wind and pressure profiles of hurricanes[J]. Monthly Weather Review, 1980, 108(8): 1212-1218.

[15] Rusu L, Bernardino M, Soares C G. Modelling the influence of currents on wave propagation at the entrance of the Tagus estuary[J]. Ocean Engineering, 2011, 38(10): 1174-1183.

[16] Wandres M, Wijeratne E M S, Cosoli S, et al. The effect of the Leeuwin Current on offshore surface gravity waves in southwest Western Australia[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(11): 9047- 9067.

[17] 贾岩, 尹宝树, 杨德周. 东中国海浪流相互作用对水位和波高影响的数值研究[J]. 海洋科学, 2009, 33(8): 82-86. Jia Yan, Yin Baoshu, Yang Dezhou. A numerical study of the influence of wave-current interaction on water elevation and significant wave height in the East China Sea[J]. Marine Sciences, 2009, 33(8): 82-86.

[18] 桂祈军, 沙文钰. 黄渤海春季浪流耦合数值模拟[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2005, (1): 71-75. Gui Qijun, Sha Wenyu. Numerical simulation of coupling wave-current in Huang-hai and Bo-hai sea in spring[J]. Journal of PLA University of Science and Technology, 2005, (1): 71-75.

[19] 尹洪强. 基于SWAN模式下南海台风浪的推算[D]. 大连: 大连理工大学, 2014. Yin Hongqiang. Typhoon wave forecast in the South Sea by SWAN model[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2014.

[20] 应王敏, 郑桥, 朱陈陈, 等. 基于SWAN模式的“灿鸿”台风浪数值模拟[J]. 海洋科学, 2017, 41(4): 108-117. Ying Wangmin, Zheng Qiao, Zhu Chenchen, et al. Numerical simulation of “CHAN-HOM” typhoon waves using SWAN model[J]. Marine Sciences, 2017, 41(4): 108-117.

[21] Wu Z Y, Jiang C B, Deng B, et al. Evaluation of numerical wave model for typhoon wave simulation in South China Sea[J]. Water Science and Engineering, 2018, 11(3): 229-235.

[22] 孙一妹, 费建芳, 程小平, 等. WRF_ROMS-1.2中尺度海气耦合模式简介[J]. 海洋预报, 2010, 27(2): 82-88. Sun Yimei, Fei Jianfang, Cheng Xiaoping, et al. Introduction of mesoscale air-ocean coupled model: WRF_ ROMS-1.2[J]. Marine Forecasts, 2010, 27(2): 82-88.

[23] Warner J C, Sherwood C R, Signell R P, et al. Development of a three-dimensional, regional, coupled wave, current, and sediment-transport model[J]. Computers and Geosciences, 2008, 34(10): 1284-1306.

[24] Holthuijsen L H. Waves in Oceanic and Coastal Waters[M]. Cambridge University Press, 2007.

[25] 肖文军, 丁平兴, 胡克林. 潮汐和流影响下长江口波浪场数值计算[J]. 海洋工程, 2008, 26(4): 45-52. Xiao Wenjun, Ding Pingxing, Hu Kelin. Numerical calculation of wave fields with tide and currents in Yangtze estuary[J]. The Ocean Engineering, 2008, 26(4): 45-52.

[26] Shchepetkin A F, Mcwilliams J C. The regional oceanic modeling system (ROMS): a split-explicit, free-surface, topography-following-coordinate oceanic model[J]. Ocean Modelling, 2005, 9(4): 347-404.

[27] 刘娜, 李本霞, 王辉, 等. 西北太平洋浪流相互作用对有效波高的影响研究[J]. 海洋学报, 2016, 38(9): 21-31. Liu Na, Li Benxia, Wang Hui, et al. A study of the influence of wave-current interaction on significant wave height in the Northwestern Pacific[J]. Haiyang Xuebao, 2016, 38(9): 21-31.

[28] Warner J C, Armstrong B, He R, et al. Development of a Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport (COASWST) modeling system[J]. Ocean Modelling, 2010, 35(3): 230-244.

[29] Wright C W, Walsh E J, Vandemark D, et al. Hurricane directional wave spectrum spatial variation in the open ocean[J]. Journal of Physical Oceanography, 2001, 31(8): 2472-2488.

[30] Walsh E J, Wright C W, Vandemark D, et al. Hurricane directional wave spectrum spatial variation at landfall[J]. Journal of Physical Oceanography, 2001, 32(6): 1667-1684.

[31] Chen S, Curcic M. Ocean surface waves in Hurricane Ike (2008) and Superstorm Sandy (2012): Coupled model predictions and observations[J]. Ocean Modelling, 2015, 103(5): 161-176.

[32] Battjes J A. Shallow water wave modelling[C]. Waves - Physical and Numerical Modelling, 1994: 1-23.

[33] Mulligan R P, Bowen A J, Hay A E, et al. Whitecapping and wave field evolution in a coastal bay[J]. Journal of Geophysical Research, 2008, 113(C3): C03008.

[34] Hasselmann K, Barnett T P, Bouws E, et al. Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP)[J]. Deutsche Hydrographische Zeitschrift, 1973, A8(12): 1-95.

[35] Collins J I. Prediction of shallow-water spectra[J]. Journal of Geophysical Research, 1972, 77(15): 2693- 2707.

[36] Madsen O S, Poon Y K, Graber H C. Spectral wave attenuation by bottom friction: theory[C]. 21th International Conference on Coastal Engineering, 1988: 492- 504.

Numerical simulation of typhoon waves under the influence of Typhoon “Chan-Hom”

DU Yan1, LIU Guo-qiang1, HE Yi-jun1, HAN Xue2

(1. School of Marine Sciences, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China; 2. Tidal Flat Research Center of Jiangsu Province, Nanjing 210036, China)

Typhoon can cause catastrophic damages to the coastlines of the Yellow Sea and the East China Sea. In this study, the wave model Simulating Waves Nearshore (SWAN) and the Regional Ocean Modeling System (ROMS) are applied on the wave-ocean coupling simulations under the forcing of the typhoon Chan-Hom (201509) in the coastal regions of the Yellow Sea and East China Sea. The model results were validated by measured significant wave height (SWH) data from available buoys and altimeter onboard satellite Jason-2. Several sensitivity experiments were conducted to examine the difference in simulation results under different terrain data (ETOPO1, ETOPO2, and GEBCO); coupled and uncoupled models (SWAN + ROMS and SWAN); and different physical parameterization schemes (wind energy input, whitecapping, and friction dissipation). It was found that the modeled results using GEBCO topographic data (at 15 arc-second intervals) at the Sheyang and Qiansandao buoys are in agreement with the buoy measurements than using other topographic data. We found that the wave-current interaction near the typhoon center was significant. On the right side of the typhoon-advancing direction, the coupled significant wave height was lower than the uncoupled results, and the difference in the significant wave heights between coupled and uncoupled simulations can even reach 1 m. The differences between different physical parametric schemes occur mainly at the stage of highest wave height. The difference of wave heights between different wind energy inputs and whitecapping dissipation schemes can be close to 0.4 meters whereas the difference in wave heights between different bottom friction schemes can be approximately 1 m. Therefore, to achieve the best wave simulations of SWAN wave model under actual sea conditions, it is necessary to consider the effects of these factors.

typhoon waves; SWAN; ROMS; coupled model

Nov. 16, 2020

P731

A

1000-3096(2020)10-0012-11

10.11759/hykx20191116001

2019-11-16;

2020-03-04

国家自然科学基金项目(41506028); 江苏省青年科学基金(BK20150913); 国家重点基础研究发展计划项目(2016YFC1401407); 全球变化与海气相互作用专项项目(GASI-IPOVAI-04); 南京信息工程大学人才启动基金

[National Natural Science Foundation of China, No. 41506028; Jiangsu Youth Science Foundation, No. BK20150913; National Basic Research Program of China, No. 2016YFC1401407; Global Change and Air-Sea Interaction Project, No. GASI-IPOVAI-04; Nanjing University of Information Science and Technology Research Foundation for Advanced Talents]

杜艳(1995-), 女, 江苏泰州人, 硕士生, 研究方向为台风浪数值模拟, E-mail: 924936252@qq.com; 刘国强,通信作者, 教授, 研究方向为大气-海浪-海洋-冰边界层动力与耦合模式开发与应用、次中尺度过程、上层海洋动力过程, E-mail: Guoqiang.Liu@dfo-mpo.gc.ca

(本文编辑: 丛培秀)