心力衰竭合并心房颤动患者凝血指标、生化指标与静脉血栓发生情况分析

2020-11-05高占强

周 蕾, 高占强

(1. 陕西省商洛市中心医院 心血管内科, 陕西 商洛, 726000;2. 陕西省延安市人民医院 120急救站, 陕西 延安, 716000)

流行病学数据[1]显示,欧美国家成年人心力衰竭(简称心衰)发病率为1%~2%, 且伴随年龄增长呈现升高趋势, 70岁以上人群的心衰发病率高达10%。中国成年人心衰发病率为0.9%, 且心衰呈“事件链式、阶段性”发展特点,特别是在当前人口老龄化趋势下,心血管病及其危险因素的流行必将造成心衰患者数量的增长[2]。心房颤动(简称房颤)为心衰患者的常见心律失常类型,临床研究[3]证实,心衰和房颤的发生互为因果,相互促进后形成恶性循坏,导致心衰合并房颤患者病死率升高。因此,分析心衰合并房颤患者的相关危险因素,对预测慢性心衰患者房颤风险和提高心衰合并房颤诊断准确率具有重要意义[4]。考虑到静脉血栓在心衰合并房颤患者病情发展与预后中的重要作用,本研究观察了心衰合并房颤患者凝血指标、生化指标水平与静脉血栓发生情况,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2017年8月—2019年10月收治的慢性心衰患者86例作为研究对象,按照是否合并房颤分为对照组(心衰组)和研究组(心衰合并房颤组),每组43例。对照组男25例,女18例,年龄54~78岁,平均(67.53±4.12)岁,病程2~7年,平均(3.14±0.53)年,合并疾病为冠心病11例、风湿性瓣膜性心脏病16例、高血压性心脏病26例; 研究组男24例,女19例,年龄57~79岁,平均(67.64±4.16)岁,病程2~6年,平均(3.22±0.56)年,合并疾病为冠心病13例、风湿性瓣膜性心脏病15例、高血压性心脏病25例。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

纳入标准: ① 符合中华医学会心血管病分会制定的《中国心力衰竭诊断和治疗指南》2014版中的相关诊断标准者; ② 年龄50~80岁; ③ 有多年慢性心衰病史者; ④ 患者及家属均知情并同意参与本次研究。排除标准: ① 有遗传性血栓病史者; ② 合并血小板功能性疾病、全身炎症反应综合征、免疫缺陷的患者; ③ 肝、肾功能损伤患者; ④ 有6个月内外科手术治疗史者[5]。

1.2 方法

① 记录2组患者性别、年龄、病程、基础疾病等相关信息,取患者清晨空腹状态下静脉血5 mL, 离心处理后获取上清液,采用ELX800全自动酶标分析器及7600-020全自动生物仪进行凝血指标[凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、D-二聚体]和生化指标[血细胞比容(Hct)、C反应蛋白(CRP)、脑钠肽(BNP)]检测。② 参照纽约心脏病协会(NYHA)制定的心功能分级标准评定2组患者的心功能分级: Ⅰ级,为心功能代偿期,无明显症状,体力活动不受限制; Ⅱ级,为一度心功能不全,体力活动稍微受限; Ⅲ级,为二度心功能不全,从事轻微体力活动可出现心衰症状,休息后可减轻,重度体力活动受限; Ⅳ级,为三度心功能不全,患者静卧状态下亦可发生心衰症状,体力活动完全受限[6]。③ PT、APTT水平采用凝固法检测, BNP水平采用美国博适公司TriageBNP测试版并以免疫荧光法检测, CRP采用放射免疫比浊法检测。

1.3 观察指标

比较2组患者心功能分级情况和凝血指标(PT、APTT、D-二聚体)、生化指标(Hct、CRP、BNP)水平,统计2组患者静脉血栓(浅静脉血栓、髂静脉股静脉血栓、下腔静脉血栓)的发生率。

1.4 统计学处理

2 结 果

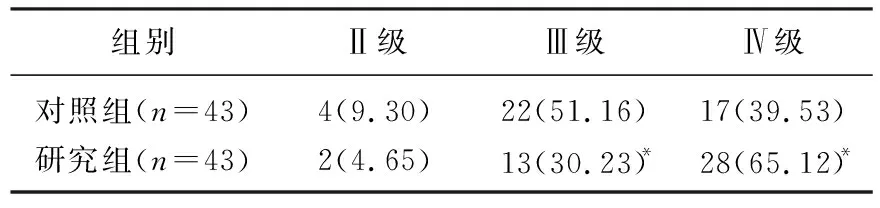

2.1 心功能分级情况比较

2组心功能Ⅱ级者比率比较,差异无统计学意义(P>0.05); 研究组心功能Ⅲ级者比率低于对照组,心功能Ⅳ级者比率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组心功能分级情况比较[n(%)]

2.2 凝血指标水平比较

研究组患者PT、APTT、D-二聚体水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表2。

表2 2组PT、APTT、D-二聚体等凝血指标水平比较

2.3 生化指标水平比较

研究组Hct、CRP、BNP水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 2组Hct、CRP、BNP生化指标水平比较

2.4 静脉血栓发生情况比较

研究组静脉血栓发生率为34.88%, 高于对照组的16.28%, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表4。

表4 2组静脉血栓发生情况比较[n(%)]

3 讨 论

CRP是机体炎症反应程度的生物学标志物,可提示机体炎症反应严重程度,同时参与动脉粥样硬化形成过程[7]。研究[8]显示,静脉血栓的发生与黏附分子启动有直接关联,而CRP介导的炎症反应可进一步增加黏附分子的释放量,并通过激活补体途径方式加重血管损伤,促进血栓的形成。BNP是心室功能的敏感性指标,广泛分布于脑、脊髓、心、肺等组织,且在心脏中含量最高,可客观反映心血管机能状态[9]。临床研究[10]表明, BNP可直接作用于血管内游离钙离子,且其对于血管的舒张作用并不依赖于内皮细胞,对不同部位的动脉作用强度具有选择性。钙离子通道活性降低及数目减少后,心肌收缩耦联过程障碍,导致心肌血管收缩性及顺应性进一步降低,是血栓形成的高危因素[11-12]。相关报道[13-14]称, Hct是心衰合并房颤患者慢性房颤转变的独立危险因素,房颤引发心房内容积及心肌细胞心纳素分泌增加后,利钠、利尿作用共同刺激液体向组织间隙转移并使血液浓缩,诱发血栓形成。本研究结果显示,研究组患者凝血指标PT、APTT、D-二聚体水平均显著高于对照组,证实心衰合并房颤患者凝血指标异常后可引发血栓形成。

PT是指凝血酶原转化为凝血酶并导致血浆凝固所需时间,是血浆凝血因子活性的重要监测指标。APTT是内源性凝血因子综合活性的反映指标,被广泛应用于出血疾病的初筛及抗凝治疗的实验室监测中[15]。临床研究[16-17]表明,血流动力学异常、心肌损害及神经内分泌激活等共同构成慢性心衰合并房颤的病理生理特点,而器质性病变所伴随的心脏结构变化是心衰患者发生房颤的结构基础,心衰、房颤单独存在或合并发生时,机体凝血功能多处于血栓前状态。D-二聚体是交联纤维蛋白纤溶酶降解后产物,其指标变化情况可反映凝血块形成及溶解过程,是临床用于高凝状态及纤溶亢进检测的重要分子标志物[18]。本研究中,研究组患者PT、APTT、D-二聚体水平显著高于对照组,提示心衰合并房颤患者发病后机体处于血栓前状态且伴有继发性纤溶亢进,血流瘀滞风险高,由此导致血液凝固性升高,诱发静脉血栓的可能性增大。本研究结果还显示,研究组静脉血栓发生率显著高于对照组,从侧面反映凝血指标及生化指标水平异常均是心衰合并房颤患者发生静脉血栓的高危因素。

综上所述,相较于心衰患者,心衰合并房颤患者的凝血指标、生化指标水平更高,静脉血栓发生率也更高,临床诊治时应充分重视对凝血指标、生化指标水平的监测。