城乡居民基础养老金的目标待遇与水平测度

——以中国东中西部地区六省为例

2020-11-04王振振

王振振

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

一、引 言

为增强公平性、适应流动性、保证可持续性,2014年中国政府将“新农保”与“城居保”合并为“城乡居民基本养老保险制度”。经过多年实践,城乡居民基本养老保险制度在发展中取得诸多成就,但也出现不少问题,特别是待遇水平低已成为影响可持续发展的重要因素。事实上,对于已开始领取养老金的老年人而言,其缴费积累形成的个人账户养老金规模是确定的、可预期的,因此要提高养老金待遇水平,城乡居民基础养老金则成为重要突破口。2020年,李克强总理在政府工作报告中也明确提出,提高城乡居民基础养老金标准是今年发展的主要目标和下一阶段工作。在这样的大背景下,探究满足老年人基本需要的基础养老金待遇水平具有紧迫性和现实意义。

城乡居民基础养老金待遇水平低已经在学界得到丰富探讨和印证。新农保制度建立初期,部分学者通过构建精算模型发现新农保基础养老金替代率很低,之后部分学者从不同年份、地区分析指出城乡居民基础养老金待遇水平实际购买力在下降,难以实现“保基本”的目标[1-3]。在此基础上,学界又围绕城乡居民基础养老金待遇水平确定展开系列研究[4-6],但是关于基础养老金待遇水平应该达到“什么样的水平”尚未形成共识且存在显著差异。究其原因,主要有以下两点:一是,对“保基本”是城乡居民基本养老保险制度的目标定位还是基础养老金部分的目标定位,存在不同的认知;二是,对“保基本”的内涵、内容的认识有差异[7]。

基于此,本文在理论分析的前提下,明确城乡居民基础养老金“保基本”的目标定位与内涵,运用“标准消费人”法和“扩展线性支出法(ELES)”计算2018年中央“最低”基础养老金待遇水平和东中西部地区六省“保基本”的基础养老金待遇水平,并比较分析和论证其合理性;之后,简要预测2019—2023年中央“最低”基础养老金待遇水平和“保基本”基础养老金待遇水平;最后,提出中央和地方在调整基础养老金待遇水平的政策建议。本文的创新点包括:第一,首次从理论上厘清城乡居民基础养老金的目标定位应该是“保基本”,在对“保基本”内涵辨析的基础上,明确提出“保基本”就是保障老年人“衣、食、住”三个项目的生活需要;第二,在阐明现有测算城乡居民基础养老金待遇水平方法的局限性基础上,引入“标准消费人”构建了适合测算城乡居民基础养老金待遇水平的数理模型。

二、文献与理论基础

(一)目标定位

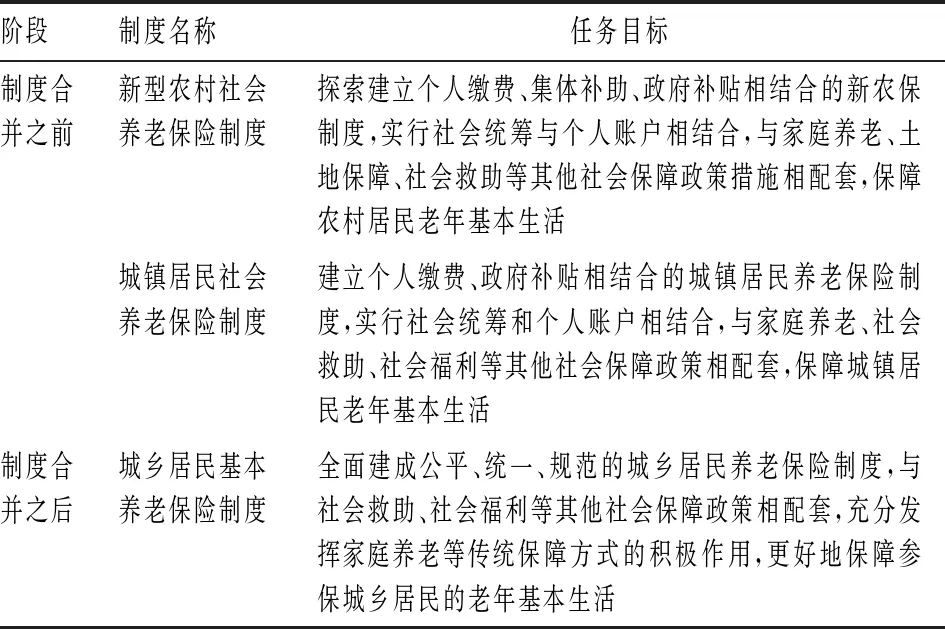

从中国的制度安排来看,“保基本”一直是党和政府相关文件中对城乡居民基本养老保险制度保障目标定位的常见表述(表1),然而,部分学者却认为“保基本”应该是基础养老金的目标定位[8]。面对“保基本”的目标定位争议,本文从国际经验和中国现实状况出发,分析认为中国城乡居民基础养老金的目标定位应该是“保基本”。

表1 城乡居民基本养老保险制度

从国际经验来看,非缴费型养老金制度目标是保障基本生活,防止贫困。具体而言:第一,从国际组织现有研究来看,如从世界银行所提出的“五支柱”老年收入保障体系来看,中国城乡居民基本养老保险制度本质上是非缴费型“零支柱”与“第三支柱”个人养老金制度组合的混合型制度。其中,城乡居民基础养老金属于非缴费型“零支柱”,旨在为终身贫困者以及不适用任何社会养老保险制度的非正式部门和正式部门的老年或者丧失劳动能力的人提供社会养老保险,以达到社会养老保险制度的“兜底”作用[9]。虽然其他国际组织对非缴费型养老金制度的称谓可能有所不同,但其目标定位基本一致,如经济合作与发展组织多层次养老金体系中的第一层次是基于家计调查的基础养老金制度;国际货币基金组织三级养老金体系中的第一级是防范老年贫困的公共养老金制度,强调通过再分配保障老年人最基本的生活。第二,从国际实践来看,在非缴费型养老金制度最为普及的拉美地区,非缴费型养老金待遇水平超过了贫困线[10]。在加拿大、美国等发达国家,非缴费型的老年保障金制度是兜底性制度安排,旨在实现社会再分配、减少老年贫困。整体来看,非缴费型养老金制度在低收入国家被当作一种解决贫困的政策制度,而在发达国家则作为社会养老保险体系的补充,为老年人生活提供更基础的保障[11]。

从中国实践来看,城乡居民基本养老保险制度“保基本”的目标定位将使部分老年人权益受损。根据中国相关文件的规定,“新农保”或“城居保”制度实施时,已年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的,不用缴费,可以按月领取基础养老金;距领取年龄不足15年的,应按年缴费,也允许补缴,累计缴费不超过15年;距领取年龄超过15年的,应按年缴费,累计缴费不少于15年。在制度建立之时,对于已满60周岁参保居民来说,由于个人没有缴费导致个人账户养老金基金没有积累,制度保障基本生活的功能完全依靠基础养老金部分。若按照城乡居民基本养老保险制度“保基本”的逻辑,那么,在制度建立之初就已满60岁的老年人领取养老金待遇水平将不能实现保基本的功能。此刻,若城乡居民基础养老金定位强调“保基本”,就可以消除刚参加制度时已满60周岁老年人与未满60周岁老年人之间的“保基本”的不公平性,充分体现基础养老金待遇水平的基础性、一致性。

(二)目标内涵

“保基本”,即保障参保人在未来领取的养老金能够满足其基本生活需要[12]。城乡居民基础养老金待遇水平的确定,取决于老年人的“基本生活需要”(简称“基本需要”)。目前,对“基本需要”的理解可归纳为三种主流观点:一是基本需要仅包含生理需要一个层次[13]。Maslow从需要的本能和动机出发提出“需要层次理论”,该理论将人的需要由低到高分为生理需要、安全需要、社交需要、自尊需要和自我实现需要五个层次。生理需要在最底层,只有在低层次需要满足之后才会出现更高层次需要的满足问题,生理需要的满足是其他四种需要层次的基础。二是基本需要包含生理需要和安全需要两个层次。张时飞等根据Maslow的需求模型来界定基本需要,认为生理需要和安全需要是最基本的,并将人的基本需要定义为生理需要和安全需要[14]。三是基本需要包含生理需要、安全需要、社交需要、自尊需要和自我实现需要五个层次。Allardt提出了“基本需要理论”,更加全面地考虑了人类发展的必要条件,并由此区分了人类的三种基本需要:拥有、爱与存在。其中,“拥有”指的是在生存和避免不幸所需的物质条件;“爱”指的是与他人交往并形成社会身份和地位的需要;“存在”则是融入社会并与自然和谐相处的需要[15]。由上可知,Allardt所提出“基本需要理论”一定程度上和Maslow的需要层次理论中的五个层次相吻合。

城乡居民基础养老金待遇水平测算差异产生源于对“保基本”认知未能形成共识。落脚到城乡居民基础养老金的“保基本”,以上三种观点,哪一种观点更合适、科学?具体来看:

从各种观点包含内容来看,第二、三种观点都是在第一种观点的基础上拓展而来,意味着生理需要均被包含在各种观点之内,也就是说保障“生理需要”是不可或缺的。

从制度功能来看,中国社会保障体系是由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等相关制度构成。社会保障制度体系整体目标是满足人的基本需要,即“保基本”,其涉及养老、医疗、生育、失业等方方面面,社会保障体系的保基本应该和上述“保基本”内涵中第二、三种观点更加切合。若仅从养老保险出发,作为社会保障体系的重要组成部分之一,其“保基本”功能范畴更窄。养老保险并不主要承担医疗、照护等方面的职责,也不应该承担老人对于晚辈的支持责任,其最应该落脚到老年人的生理需要,保障老年人具有购买基本生活资料的能力。如果养老保险既用于老年人购买生活资料,又要购买照护和健康服务,就会出现社会保障制度分工的错位[16]。

从支付方式来看,城乡基础养老金制度支付是一种现金支出而非服务支出,按月计发。一般说来,人类赖以生存的“衣、食、住、行”等是作为第一位的基本需要,即生理需要,生理需要大同小异,易通过现金支付手段得以满足。对于其精神需要的满足,不同的人需求千差万别,更多体现在个体主观能动性,不全是现金支付可以实现的。其中,第二、三种的观点涉及到的部分需要更多的是一种精神需要的满足,反映的是个人的主观偏好和心理感受,主观偏好和心理感受无法用现金支付衡量,而第一种观点则更加实用、可操作。

本文认为,在养老保险领域的“保基本”就是保障老年人的“生理需要”。目前,已有部分学者将人的基本生理需要定义为食品、衣服、住房等维持健康与营养的基本生活必需品的总和[17];也有学者指出生理需要涵盖衣服、食品、居住三个项目[18],李珍等也认同这三项是保障老年人基本需要必备项目[3,7]。对于“行”的项目而言,当前中国各地政府针对老年人群体的《老年人优待证》服务一定程度上已经解决了“行”项目的需要。经粗略的统计,中国绝大部分地区已建立老年人优待制度,并规定年满60周岁的老年人持有该证件可免费享受乘坐市内公共汽车等服务。综上,本文认为,“保基本”就是保障老年人的“衣、食、住”。此外,根据现行政策可知,待遇水平主要是由中央政府和地方政府共同决定,本文借鉴边恕等的研究,认为中央最低基础养老金待遇水平应该保障老年人的“食品”消费的基本支出[4]。

三、模型推导与构建

(一)模型选择

确定老年人“基本需要”是测算基础养老金待遇水平的关键。目前,部分学者通过不同的方法,如恩格尔系数法[19]、收入比例法[20]、扩展线性支出法[3,18]、基本生活费用支出法[4]等来测算城乡居民基本需要水平,得出“保基本”的城乡居民基础养老金待遇水平。事实上,不同的测算方法在理论基础、测算依据和可操作性等方面各有优点和局限。经比较,多数认为扩展线性支出法更具有优势,其从定量分析的角度,以统计资料为基础,以数学模型为工具,排除了人为因素的干扰,结果更加客观、真实[21]。

ELES方法虽科学,但是中国现有的统计体系缺乏和老年人相关的数据,如收入水平、消费行为、消费倾向及家庭中老年人消费比重等,这在一定程度上会影响测算结果的科学性。目前宏观关于消费支出的相关指标仅统计人均消费支出,缺乏对现有人口指标中围绕少年儿童、劳动年龄人口、老年人口三大年龄组消费支出数据的分别统计,故当前仍无法直接获取老年人口的消费支出数据。实际上,不同年龄组的人有不同的需求[22]。个体在生理因素、社会角色以及收入水平等方面的差异,会导致老年时期的消费能力和消费需求与劳动年龄时期存在差距。那么,基于现有数据运用ELES所测算城乡居民的基本生活需要水平来代表老年群体的基本生活需要水平是不科学的[23]。

为了解决由于年龄结构而导致基本需要水平的差异化问题,本文认为可利用“标准消费人”方法对“ELES”测算城乡居民基本生活需要水平进行调整。“标准消费人”的基本假设是:老年人和儿童的消费水平要低于劳动年龄人口,将处于劳动年龄的人作为标准消费人,然后按一定的比例把儿童和老年人折算成标准消费人[24]。在此基础上,本研究结合“扩展线性支出法”和“标准消费人”方法测算城乡老年人的基本需要水平,以确定城乡居民基础养老金待遇水平。建模思路如下:第一步,利用“扩展线性支出”方法测算农村居民基本需要水平;第二步,利用“标准消费人”方法,调整由“扩展线性支出”方法测算的农村居民基本需要水平,最终确定农村老年人基本需要水平,即基础养老金待遇水平。

(二)模型推导

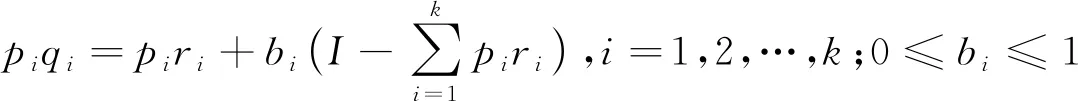

扩展线性支出系统模型(ELES)是经济学家Liuch于1973年在Stone(1954)所提出的线性支出系统(LES)模型的基础上推出的一种需求函数系统,具体如下:

(1)

在式(1)中,pi表示第i种基本生活需要项目的市场价格;qi表示城乡居民对第i种基本生活需要项目的需要总量;ri表示城乡居民对第i种基本生活需要项目的基本需要量;bi表示城乡居民对第i种基本生活需要项目的边际消费倾向;I表示城乡居民的人均纯收入;k表示基本生活需要项目的分类数。

(2)

Vi=piqi

(3)

则式(1)变形为:

Vi=ai+bi×I+εi

(4)

其中,εi代表随机项。

(5)

考虑到ELES需要和研究定位,ELES所涉及的商品项目为:“食(Food)、衣(Clothing)、住(Residence)”三项,即k=3。由于这三项所对应的pi、qi均不易获取,可分别把“食、衣、住”消费支出作为自变量,农村居民人均可支配收入作为因变量,测量货币形式的农村居民基本需要水平。

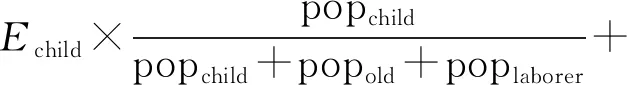

在确定农村居民基本需要水平的前提下,运用“标准消费人”法对其进行修正。在参数选取方面,回顾相关文献可知,老年人消费水平相当于劳动年龄人口消费水平的70%或80%左右[24-25];王金营等分两种情况确定该系数,将老年人折算成标准消费人的消费系数定为0.7和0.8,将少年儿童折算成标准消费人的消费系数定为0.7和0.6。面对不同的消费权重系数,王金营等将换算得到的各个年龄段的消费水平放之于中国居民消费函数中检验,发现两组消费系数的检验结果非常接近,但是,后者(0.7、0.7)的模型拟合优度略优于前者(0.6、0.8)[22];李绍泰通过对四组少年儿童和老年人消费权重系数进行比较拟合,具体为:0.7、0.7,0.8、0.7,0.7、0.6以及0.8、0.6,研究发现少年儿童人口和老年人口的消费水平系数都为0.7时,拟合效果最好[26]。可以看出,当中国少年儿童人口和老年人口的消费水平系数均为0.7时,模型的拟合优度和检验效果更好,这说明少年儿童人口和老年人口的消费水平系数均为0.7,更加符合中国的消费规律。因此,本研究将少年儿童人口和老年人口的消费权重系数均设定为0.7。

Echild=Eold=0.7×Elaborer

(6)

其中,Echild表示儿童期基本生活消费需要水平,Eold表示老年人口基本生活消费需要水平,Elaborer表示劳动人口基本生活消费需要水平。

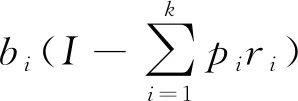

E0=

(7)

其中,popchild、popold、poplaborer分别表示少年儿童的人口规模、老年人口规模以及劳动年龄人口规模,并将式(7)进一步整理得出:

(8)

其中,令:

(9)

表示少年儿童在总人口的占比;

(10)

表示老年人口在总人口的占比;

(11)

表示劳动人口在总人口的占比。

可以看出,a、b和c三者之间的关系为:

1=a+b+c

(12)

将式(6)、式(8)、式(12)联立方程组,如下:

整理得出:

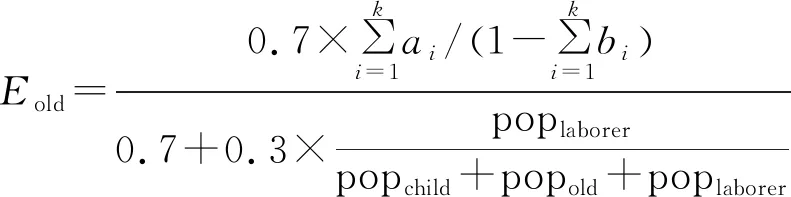

(13)

在此基础上,结合式(5)、式(11),将式(13)进一步整合为:

(14)

当k=1时,Eold表示仅保障老年人的“食”一项生理需要,即中央确定的最低基础养老金待遇水平的目标定位;当k=3时,Eold则表示要保障老年人“衣、食、住”三项生理需要(“保基本”),即“中央+地方”共同提供的基础养老金待遇水平的目标定位。

(三)数据来源

第一,测算农村居民基本需要水平。在变量确定的前提下,需要获取农村居民可支配收入、食消费支出、衣消费支出、住消费支出。为了兼顾东中西地区的样本数量,本文分别选取中国东部的江苏省和海南省,中部的山西省和河南省,西部的新疆维吾尔自治区和西藏自治区作为研究对象,选取这六个省份2019年统计年鉴中农村各组人均纯收入和对食品、衣着、居住三大项目的消费支出数据。同时,为了确定中央基础养老金最低标准,本研究还选取了中国31个省份《中国统计年鉴》(2017—2019)中关于农村居民可支配收入、食品消费支出等统计数据。

第二,利用“标准消费人”方法调整农村居民基本需要水平,进而确定老年人的基本需要。由于现有的统计体系中缺少对农村青少年、劳动人口以及老年人口相关统计,因而无法准确获得农村劳动人口的占比数据。对于劳动人口而言(15~59岁),若参考城乡居民基本养老保险制度缴费人口来测算则误差相对比较大。误差来源于:其一,该制度的缴费人口为年满16周岁(不含在校学生),将导致劳动人口的学生群体缺失;其二,15周岁的劳动人口统计的缺失;其三,部分年轻的劳动人口存在不缴费的现象,因此本文主要通过老年人口占比、少年人口占比估算农村地区劳动人口占比。考虑到城乡居民基本养老保险制度主要面向群体是农村居民,城乡居民基础养老金本质是一种由政府资助的社会福利[27],故本文认为年满60周岁的农村居民已经全部开始领取城乡居民基础养老金。本研究借鉴国家统计局的“城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数”作为农村老年人(60岁及以上)的数量。另外,运用全国青少年占比来估算农村青少年占比。通过人口普查数据(2010年)可知,农村青少年占比远比城镇青少年占比高,略高于全国青少年占比。因此,本文适当借鉴了2018年全国青少年占比作为农村青少年占比。此外,考虑到在计算农村老年人占比时,农村老年人的占比应该比真实值偏高,农村青少年占比偏小,最终得到的全国劳动人口数量的误差应该在2%以内。综上,本文相关数据主要来源于国家统计局官方网站,涉及到城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数、乡村人口、人口数(人口抽样调查)以及0~14岁人口数(人口抽样调查)相关数据,并通过计算得到最终需要的数据结果,如表2所示。

表2 基于“标准消费人”方法测算下的农村三类人群占比数据(%)

四、结果分析与讨论

(一)待遇水平确定

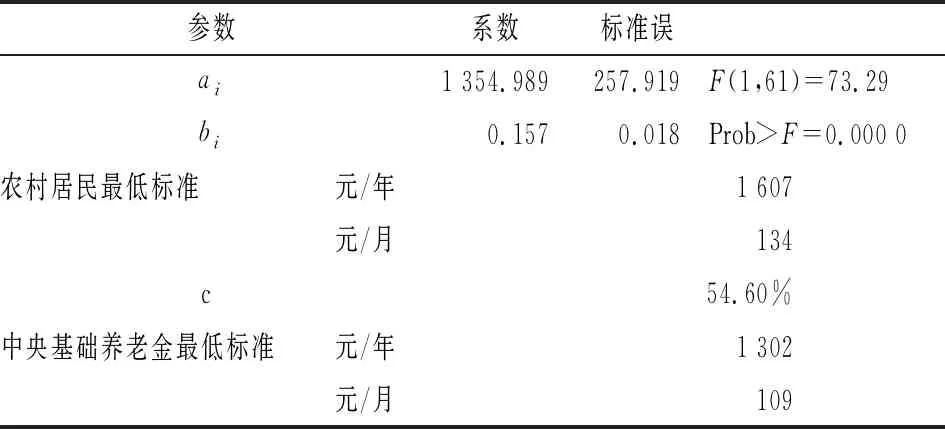

第一,中央确定基础养老金最低标准。根据2017—2019年《中国统计年鉴》获取中国31省农村平均家庭人均收入、食品消费支出,运用Stata16软件,采用面板回归效应模型进行估计,得到各年份回归方程参数ai、bi的估值并测算出2018年保障农村居民最低生活需要(食)水平为134元/月。在此基础上,根据“标准消费人”方法,测算出老年人最低生活需要水平为109元/月(表3)。以上分析表明,在考虑各个地区、不同时间效应的作用下老年人仅满足“食品”基本消费支出的水平,即2018年中央最低基础养老金待遇水平。

表3 2018年全国农村居民最低生活需要水平、中央最低基础养老金待遇水平测算结果

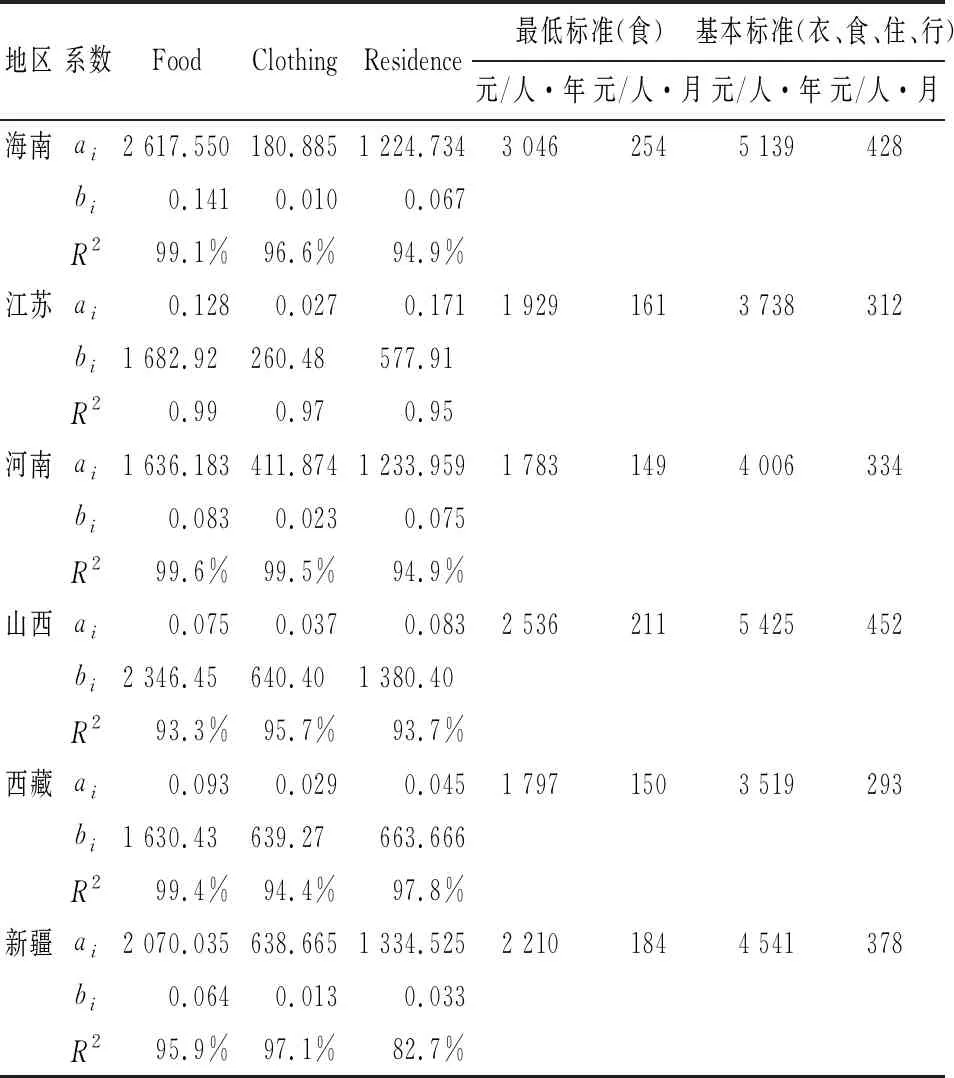

第二,“保基本”城乡居民基础养老金待遇水平。运用Stata16软件,以东中西部六省中各收入层次的平均家庭人均收入为解释变量,以对应的衣、食、住家庭人均支出均值为被解释变量,采用最小二乘估计,得到各年份回归方程参数ai、bi的估值和判定系数R2(表4)。判定系数R2多数均在0.9以上,说明回归方程对数据样本拟合度较高,且各回归系数和常数项均通过5%水平以上的显著性检验。之后,将数据代入式(5)可测算出东中西部地区六省2018年农村居民最低生活需要水平、基本需要水平。其中,东中西部地区六省2018年全国农村居民基本需要(衣、食、住)标准分别为428元/月、312元/月、334元/年、452元/、293元/月、378元/月;最低生活需要(食)标准分别为254元/月、161元/月、149元/月、211元/月、150元/月、184元/月。

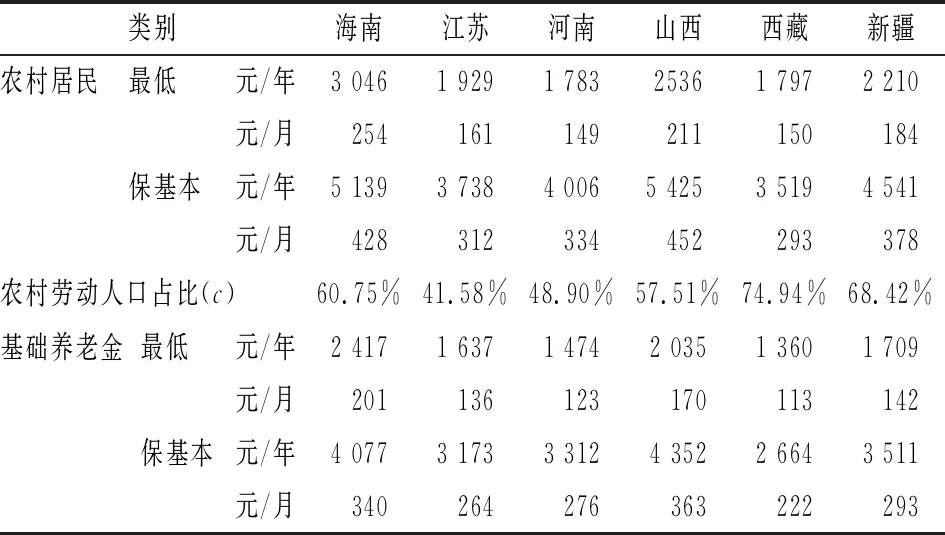

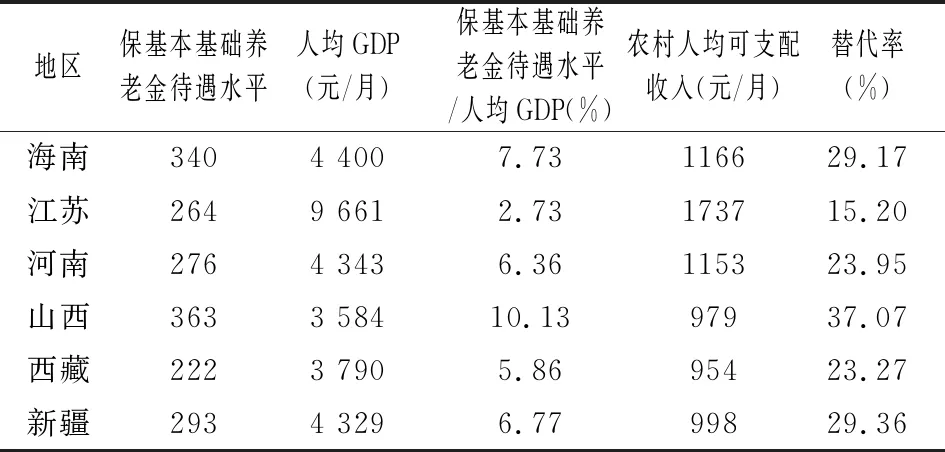

在确定农村居民最低、基本需要水平的基础上,运用“标准消费人”方法测算老年人最低、基本需要水平,即本省最低基础养老金待遇水平、“保基本”的基础养老金待遇水平。将表2中的数据代入式(13)可测算出东中西部地区六省2018年全国农村老年人基本需要水平(表5),即保基本的基础养老金的待遇水平依次为340元/月、264元/月、276元/月、363元/月、222元/月、293元/月;最低基础养老金待遇水平分别为201元/月、136元/月、123元/月、170元/月、113元/月、142元/月。

表4 2018年东中西部地区六省农村居民基本需要测算结果

表5 2018年东中西部地区六省城乡居民最低、保基本基础养老金待遇水平

(二)待遇水平分析

1.待遇水平可行性分析

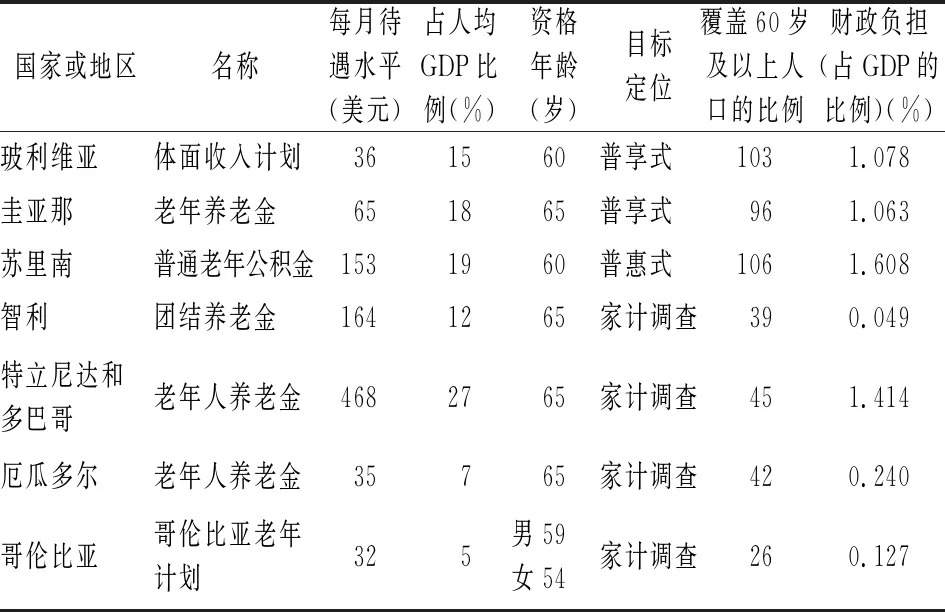

从“保基本”的基础养老金标准来看,本文测算的“保基本”的基础养老金待遇水平具有合理性。第一,从与人均GDP比重来看,东部(海南、江苏)、中部(河南、山西)和西部(西藏、新疆)六个省份基础养老金标准占人均GDP比重(%)大部分介于5%~11%之间,仅有江苏省的占比不足3%(表6)。对比国际实践,由表7可知,各国的非缴费型养老金待遇水平与人均GDP的比值在5%~27%之间,本文所测算的“保基本”基础养老金待遇水平与人均GDP的比值也在该范围之内。第二,从替代率来看,本文东中西部地区六个省份所测算的基础养老金替代率大部分介于20%~40%之间,和加拿大、澳大利亚、瑞典三国零支柱非缴费型养老金替代率水平20%~40%的结果基本保持一致[28]。

表6 2018年东中西部地区六省基础养老金待遇水平相对水平

建立非缴费型养老金制度意味着政府要投入财政,只有在政府财政能力允许的条件下,实施一定规模的非缴费型养老金制度才有可能[29]。有证据表明,大部分非缴费型养老金支出额度控制在该国GDP的1%左右,一般不超过2%[30],如在纳米比亚不超过2%,而在莫桑比克仅占政府开支的1.4%[31]。结合国际一般规律(表7)和本研究的测算结论,中国2018年国内生产总值(GDP)为919 281.1亿元,城乡居民基本养老保险制度待遇领取人数为15 898.1万人,按照中央负担最低基础养老金待遇水平为109元,基础养老金财政支出占GDP比重为0.02%;若按照测算山西省“保基本”基础养老金待遇水平为最高标准(363元/月),普及到全部领取城乡居民基本养老保险待遇的人群,基础养老金财政支出占GDP比重为0.06%,远低于2%。从支出成本来看,无论是中央最低基础养老金还是“保基本”的基础养老金,本研究的测算结果在财政负担上是可行的。

表7 拉丁美洲地区非缴费型养老金的基本构成情况

2.和中国现行待遇水平的对比分析

整体来看,2018年中央制定的最低城乡居民基础养老金待遇水平为88元/月,远低于本文根据“食品支出”所测算的农村老年人最低基础养老金待遇水平(109元/月),反映出2018年全国城乡居民基础养老金最低标准还不能保障农村老年人最基本的生存需要。通过对比2018年中国31个省份的基础养老金待遇水平可知,其中,有15个省的省级基础养老金待遇标准低于本文测算的中央确定的最低基础养老金待遇水平(109元/月),16个省份高于109元/月。进一步分析可知,第一,无论中央负担最低基础养老金比率是100%还是50%,各地区基础养老金待遇水平主要取决于地方财政实力(表8);第二,在“低财政收入档”的省份,城乡居民基础养老金待遇水平是否高于109元/月和农村老年人人口规模存在紧密联系,如2018年高于109元/月的省份中青海、宁夏、新疆、西藏等领取城乡居民基础养老金的人数仅为46.5万人、40.9万人、109.3万人、3.6万人,低于109元/月的省份中四川、贵州、云南、陕西、甘肃的领取城乡居民基础养老金的人数,分别为1 129.1万人、452.8万人、533.8万人、500万人、311.9万人。

表8 2018年省级基础养老金的待遇水平与测算最低基础养老金待遇比较结果

在东中西部地区六省份中,部分城乡居民基础养老金待遇水平已实现本省“最低”保障水平,却未能实现“保基本”的目标。从最低基础养老金标准来看,2018年西藏自治区城乡居民基础养老金待遇水平为170元/月,比测算结果(113元/月)高出57元;2018年江苏、新疆基础养老金待遇水平分别为135元/月、140元/月,和测算结果分别相差1元、2元,已基本实现保障农村老年人食品为主的生存需要。从基础养老金“保基本”的目标来看,海南2018年基础养老金待遇水平和保基本目标水平相差162元/月、江苏相差129元/月、河南相差178元/月、山西相差260元/月、西藏相差152元/月、新疆相差153元/月,可以看出,东中西部地区六省基础养老金待遇水平均没有实现“保基本”的目标,详见表9。

表9 2018年基础养老金现实水平与测算水平的比较结果

(三)未来水平确定

为了维持养老金的购买力不变,保证城乡老年人口生活水平不降低,让城乡老年人口适当分享经济发展的成果,要适当调整养老金水平,特别是在经济增速放缓、物价上涨的背景下。目前城乡居民基础养老金待遇水平保障能力相对较弱,有必要对现有基础养老金待遇水平进行调整。相关学者在归纳总结各国对零支柱养老金调整机制时,发现物价指数是调整非缴费零支柱养老金待遇水平的主要依据,如加拿大、澳大利亚、瑞典等。同时,结合中国《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基本养老金正常调整的指导意见》,本研究将选择“物价消费指数”作为粗略预测基础养老金待遇水平的依据。

测算结果如表10所示:(1)考虑到中央最低基础养老金待遇水平就是保障老年人的食品支出,本文选择2010—2018年中国食品价格的年平均上涨率4.62%作为其调整参数,并假设以这一增长率作为未来短期内基础养老金最低标准进行调整。未来5年内,由中央确定最低基础养老金待遇水平平均每年提高5元或6元,即2019年应该是114元/月、2020年为119元/月、2021年为125元/月、2022年为131元/月、2023年为137元/月。(2)“保基本”基础养老金待遇水平定位就是保障老年人“衣、食、住”三项支出,因此将选择2010—2018年中国“衣、食、住”三项物价消费指数平均上涨率的加权平均值作为“保基本”基础养老金待遇预测的依据。中国2010—2018年“衣、食、住”物价消费指数平均上涨率分别为1.71%、4.62%、2.54%,其加权平均后的取值为2.96%,并假设以这一增长率作为未来短期内“保基本”基础养老金待遇确定的依据。2020年海南、江苏、河南、山西、西藏、新疆六个省份中应该调整到 360元/月、280元/月、293元/月、385元/月、235元/月、311元/月;2023年中央确定的最低基础养老金待遇水平应至少达到137元/月,海南、江苏、河南、山西、西藏、新疆六省份应该调整到393元/月、305元/月、319元/月、420元/月、257元/月、339元/月。

表10 2019—2023年中央最低基础养老金待遇水平和六省份保基本基础养老金待遇水平预测结果

五、结论与启示

在明确城乡居民基础养老金的“保基本”目标定位和概念内涵基础上,利用2016—2018年中国31个省份的农村居民消费支出数据和东中西部地区六省农村居民消费支出数据,采用“扩展线性支出法—标准消费人”组合方法测算2018年中央最低基础养老金待遇水平,东中西部地区六省的农村老年人“保基本”基础养老金待遇水平。分析可知:(1)从中央层面来看,2018年中央确定的最低基础养老金待遇水平88元/月相对偏低,尚不能保障农村老年人“食品”的基本消费支出。(2)从“中央+地方”的层面来看,尽管2018年东中西部地区六省基础养老金待遇水平稍有偏低,与实现“保基本”制度目标还有一定空间,但部分地区基础养老金实现对本地老年人的最低“食品”消费支出基本保障,如江苏、西藏、新疆。(3)在待遇水平低的前提下,提升基础养老金待遇水平成为必然,本文以“物价消费指数”为依据粗略估算,预计2020年中央确定的最低基础养老金待遇水平应至少达到119元/月,海南、江苏、河南、山西、西藏、新疆六省份应调整到360元/月、280元/月、293元/月、385元/月、235元/月、311元/月,到2023年中央确定的最低基础养老金待遇水平应至少达到137元/月,海南、江苏、河南、山西、西藏、新疆六省份应该调整到393元/月、305元/月、319元/月、420元/月、257元/月、339元/月。

本文认为当前中央确定最低基础养老金待遇水平、保基本的基础养老金待遇水平均偏低,距离真正实现其预期制度目标还有一定差距,探索提高基础养老金待遇水平尤为重要。目前,中国城乡居民基础养老金呈现出“顶层设计+地方弹性”的典型特征,中央政府“普惠型”的最低标准和地方特色均得到体现。那么,在调整基础养老金待遇水平时,应该从中央和地方政府两方面入手。具体而言:第一,明确中央确定基础养老金最低标准和地方基础养老金待遇标准。待遇水平的确定应考虑横向地区层面各个省份实际,省级地方政府应该要统筹考虑下辖的市县实际情况,同时兼顾纵向时间层面。在明确“保基本”内涵的认识基础上,选择适当的方法、综合考虑各种约束条件确定基础养老金标准,既要避免基础养老金待遇悬殊,又要避免不能体现地区经济发展水平差距的绝对统一的养老金待遇;第二,中央和地方应该依据基础养老金待遇的目标水平和当下实际情况,明确基础养老金待遇调整的具体机制细则,如待遇调整依据、调整时间窗口、调整频次等,使得城乡居民公平地享受经济社会发展成果和维护社会和谐[32]。第三,规范地方政府的调整力度,将基础养老金待遇水平的差异控制在合理的范围之内。地方财政能力、领取城乡居民基础养老金待遇水平的人口规模各异、地方政府在调整基础养老金时的“弹性”,可能导致地区性基础养老金待遇水平存在差异,甚至可能影响省际间和地域间的公平性,不利于社会成员公平地享受经济社会发展成果和维护社会和谐。因此,有必要从中央层面设计调整范围,避免基础养老金存在“一尺距离,万丈差距”的局面。