嘉靖七年特别极端干旱对“嘉靖革新”的作用机制研究

2020-11-04韩健夫

韩健夫

(杭州电子科技大学马克思主义学院,浙江杭州 310018)

一、 引 言

嘉靖初年的政策革新是明代中期重要的历史事件,它不仅一定程度上清理了积弊,也为之后一系列改革打下了基础,史称“嘉靖革新”(1)对“嘉靖革新”的相关研究可参见李洵: 《“大礼议”与明代政治》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》1986年第5期;田澍: 《论明代大礼议中的革新思想》,《中国社会科学院研究生院学报》1999年第1期;田澍: 《嘉靖革新研究》,中国社会科学出版社2002年版;马静: 《一道非同寻常的“即位诏”——明世宗“即位诏”与嘉靖初期改革》,《西南大学学报(社会科学版)》2007年第5期;胡吉勋: 《“大礼议”与明廷人事变局》,社会科学文献出版社2007年版;田澍: 《正德十六年——“大礼议”与嘉隆万改革》,人民出版社2013年版。。这次“革新”涉及广泛,包括关系到国计民生各个方面,诸如推行“余盐制”、裁革冗员、清查勋戚庄田、革除镇守中官、规范仓储与漕运以及调整太仓岁收结构等,且延续时间较长。关于革新中的各项措施及内容前人研究已十分充分(2)盐法与太仓改革可参见苏新红: 《明代太仓库研究》,东北师范大学博士学位论文,2009年;苏新红: 《明代中后期的双轨盐法体制》,《中国经济史研究》2012年第1期;苏新红: 《从太仓库岁入类项看明代财政制度的变迁》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2013年第1期。清查勋戚庄田可参见: 王毓铨: 《明代的王府庄田》,《王毓铨史论集》上册,中华书局2005年版,第395—540页。吏治改革可参见田澍: 《嘉靖前期内阁改革述论》,《明史研究》1999年第6辑;田澍: 《双向流动: 嘉靖前期的人事制度改革》,《社会科学战线》2003年第3期;田澍: 《嘉靖前期裁革冗员述论》,《西南大学学报(社会科学版)》2004年第4期;田澍: 《嘉靖前期监察制度改革述论》,《兰州大学学报(社会科学版)》2008年第4期。,这里不再赘述。

近年来,有关历史气候事件与社会变革间关系的研究逐渐增多。气候不仅是影响自然环境的重要因素,在社会经济变革中的作用机制亦日渐为人们所注意。其中,气候要素变化及其影响下的社会经济变动、国家政策调整,整个社会对气候变动的响应,各气候要素的作用机制等,均是值得关注的课题。那么,从成化、弘治以降的社会经济变革到“嘉靖革新”,与气候变化是否存在某种关联?这个问题值得探讨。

根据笔者等重建的过去千年北方地区极端干旱事件序列,嘉靖七年(1528年)是发生概率在2%的特别极端干旱年份(3)韩健夫、杨煜达、满志敏: 《公元1000—2000年中国北方地区极端干旱事件序列重建与分析》,《古地理学报》2019年第4期。,而这一年也正是嘉靖革新大规模推行的起始之年。之所以关注此次北方地区的特别极端干旱事件,原因有二: 其一,北方的农业生产结构使得其农业产量深受降水量影响,“旱灾指数与歉收指数的相关系数达到0.71”(4)萧凌波、闫军辉: 《基于地方志的1736—1911年华北秋粮丰歉指数序列重建及其与气候变化的关系》,《地理学报》2019年第9期,第1784页。,即相较于涝灾,旱灾尤其是极端旱灾对北方秋粮丰歉影响更巨;其二,明朝北方特别极端干旱事件共有五次,分别是成化二十年(1484年)、嘉靖七年、万历十年(1582年)和崇祯十三年(1640年)、十四年(1641年),崇祯年间接连两年的特别极端干旱是导致明朝灭亡的直接原因之一,成化年间的大旱则被认为开启了之后的“灾害型社会”。(5)赵玉田: 《环境与民生: 明代灾区社会研究》,社会科学文献出版社2016年版,第315—341页。那么,在明朝社会经济转型关键期的嘉靖初年,嘉靖革新开启当年爆发的特别极端干旱事件又扮演何种角色,引人深思。

前人曾从嘉靖皇帝的心理角度分析灾害与改革的关系,认为此次大旱给当时朝廷乃至嘉靖皇帝内心带来极大震动,从而推动变革。(6)陈旭: 《因灾求言与嘉靖八年初明世宗的改革》,《西南大学学报(社会科学版)》2013年第5期。另外,因大旱出现在“大礼议”之争后不久,嘉靖皇帝此时正寻求地位的稳固,而以“大礼议”进阶的朝中官员也对积弊存在不满,因而借此大旱趁机攻击异己,谋求变化。(7)鞠明库: 《灾害与明代政治》,中国社会科学出版社2011年版,第180—184页。上述研究更多将原因归咎于嘉靖的个人因素和政治斗争,并未就干旱对当时社会经济所造成的具体影响展开详细分析,更未深入剖析这些影响对当时既有政策运作的作用过程和作用机制。但“嘉靖革新”的规模和范围之广,远超政治斗争与心理因素可能造成的程度,若不从社会经济政策运作层面探讨,恐不得其要。

本文以嘉靖七年的特别极端干旱事件为切入点,通过分析灾区救济、边镇粮饷供应危机的过程,探讨由事件发生到致使中央财政吃紧乃至开启一系列革新的具体情况与作用机制,进而解释气候灾害与国家响应间的复杂关系,为研究气候变化与社会发展的关系提供一个案例。

二、 极端干旱的爆发及对国家财政的冲击

(一) 极端干旱的爆发

根据明代所存实录、文集及地方志等资料,可以对嘉靖七年极端干旱事件进行空间复原。《明实录》载,当年九月“各处地方多奏灾伤,朕访得四川、陕西、湖广、山西等处尤甚”(8)《明世宗实录》卷九二“嘉靖七年九月甲申”条,《明实录》第40册,上海书店出版社2015年版,第2119页。,十月“各处灾伤,以陕西、四川为甚,湖广、山西次之”(9)《明世宗实录》卷九三“嘉靖七年十月辛丑”条,《明实录》第40册,第2134页。,十二月灾情愈加严重,“河东大饥,请得比河南、山东一切赈贷……又闻陕西、四川、湖广及河南之南、山西之西,民皆救死不赡”(10)《明世宗实录》卷九六“嘉靖七年十二月辛巳”条,《明实录》第40册,第2239页。。杨一清奏对中对此灾情之严重程度有一宏观描述,其曰:“去年(嘉靖七年),北直隶、山东、山西、陕西、四川、湖广等处节报灾伤,南直隶、山东、淮、扬、苏、松等处亦多灾少熟。”(11)〔明〕 杨一清: 《杨一清集》卷三《论弥灾急务奏对》,中华书局2001年版,第873页。可见,当年大旱不仅席卷了陕西、山西、河南、山东、北直隶整个北方地区,在南方的四川、湖广及南直隶也十分严重。

根据文献资料的记载及语言描述,可以绘制出当年北方各站点的灾害等级图(图1)。(12)韩健夫、杨煜达: 《历史时期极端气候事件的甄别方法研究——以西北千年旱灾序列为例》,《历史地理》第30辑,上海人民出版社2014年版,第10—29页;韩健夫、杨煜达、满志敏: 《公元1000—2000年中国北方地区极端干旱事件序列重建与分析》,《古地理学报》2019年第4期。从图1中可以看到西北、华北干旱尤为严重,山西、陕西两省绝大部分地区受灾等级达到5级;北直隶中南部、河南中西部及山东大部地区也达到5级,可以说当年整个北中国除个别府州和卫所外,几乎全为5级。受灾区域完全覆盖了主要承担向九边输送民运粮的陕西、山西、河南、山东和北直隶诸省。当年北方大旱对农业产量的影响表现在各地从“春三月至秋八月,不雨”(13)康熙《平陆县志》卷八《杂记》,《浙江图书馆藏稀见方志丛刊》第3册,国家图书馆出版社2011年版,第552页。,跨越三个季度的降水稀缺造成禾苗尽数枯槁。更为严重的是旱灾引发蝗灾肆虐,蝗虫遮天蔽日,“蝗蝻食二麦绝……尽伤禾稼”(14)康熙《费县志》卷五《灾异》,哈佛大学图书馆藏,第96页,https://id.lib.harvard.edu/curiosity/chinese-rare-books/49-990086428110203941。,“啮禾稼为赤地”(15)万历《稷山县志》卷七《祥异》,《中国地方志集成·善本方志辑·第一编》第23册,凤凰出版社2014年版,第276页。,“飞蝗自东南来,群飞蔽空,不辨天日,每止处,平地厚二三寸,禾稼尽为所食”(16)嘉靖《通许县志》卷上《祥异》,《天一阁藏明代方志选刊续编》第58册,上海书店1990年版,第116页。,多地因此颗粒无收。粮食的歉收、绝收造成多地出现“人相食”的惨剧,仅当年见于山东、河南、陕西、甘肃方志记载的“人相食”便有42条之多。(17)张德二: 《中国三千年气象记录总集(增订本)》,江苏教育出版社2013年版,第1065—1070页。此次特别极端大旱及蝗灾对北方社会造成了巨大冲击。

图1 1528年中国北方干旱等级图

(二) 极端干旱对财政的冲击

此次特别极端干旱殃及范围巨大,对国家财政冲击严重,国家收入大幅减少而开支大幅上涨。两湖和江南等主要产粮地区和西北、华北等主要承担和运送民运粮的省份均是此次旱灾的重灾区。这对明廷当年漕运、田赋的收入以及九边粮草的供应造成极大影响。尤其两湖和江南受灾,使往年北方遇灾时改调运南方粮草济边的举措难以实现,由此引起了一系列连锁反应。

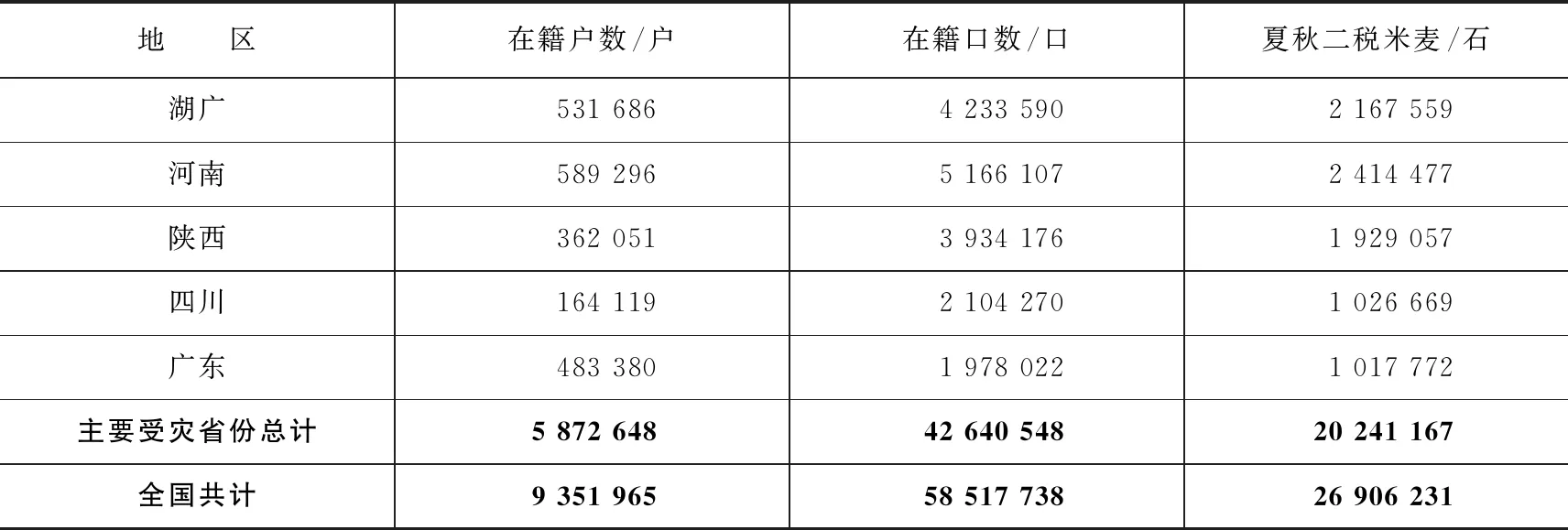

粮食产量锐减是最直接的影响。从图1来看,重灾区在陕西、山西、北直隶、山东、河南几省,比较严重的地区还有四川、湖广、南直隶和广东数省。以嘉靖初年上述诸省在全国夏税秋粮征收中所占比重为参照,可从一定程度上看出该次特别极端干旱对粮食产量影响的程度。表1利用梁方仲先生所引嘉靖八年(1529年)桂萼在《各直隶府州布政司图叙》中对嘉靖初年各省户口、钱粮数的记录进行简单估算。

表1 明嘉靖初年分区户、口、钱粮数

续表

从表1中可以看出,受灾严重的9个省份在籍户数占全国总户数的62.8%,在籍口数占总口数的72.8%,往年夏税秋粮米麦收入占总收入的75.2%,足见这些省份在全国经济中的重要性。因灾情对以上诸省田赋部分的蠲免及缓征势必造成当年田赋收入的大为减少。蠲免的政策在当年九月下达。明世宗敕谕户部、都察院对蠲免给予了详细说明,并下令及时差人投送至受灾地方以便在全国施行。内容如下:

户部便道行查,议将各奏报灾伤十分重大者今年起存钱粮尽行蠲免,稍轻者照依分数勘实,即便停征,或量为折征输纳……其充军起边不可缺者,将两淮等运司盐价银两及各处先因别项征纳、今未用者酌量派补运纳,如有不敷,仍将太仓收贮官银动支百余万两,派发送去,以备代补。起运及赈济二项,支用事完,造册奏缴……窃恐贪暴官吏粮里人等闻之,即肆行催征,以图侵尅。请多用黄纸备抄圣旨,马上差人分投齐去被灾地方,交与抚按,遍贴乡村,明白开载。应全免者,不分起存一体全免;原勘被灾九分免九分,上征一分;八分以下俱照此例。(18)《明世宗实录》卷九二“嘉靖七年九月甲申”条,《明实录》第40册,第2120—2121页。

至嘉靖七年十月,各处灾伤“以陕西、四川为甚,湖广、山西次之。议将各省夏税秋粮照被灾分数停征……因言天下岁征税粮,因灾蠲免大约过半”(19)《明世宗实录》卷九三“嘉靖七年十月辛丑”条,《明实录》第40册,第2134页。。可见,因大旱而蠲免之田赋至十月已减过半,若加上随后的蠲免数额,当年所收田赋则更少。田赋蠲免最直接的影响是边镇的供给。在田赋的征收中,北方诸省每年有很大一部分税粮征收后起运各边,即所谓“民运粮”。民运粮在嘉靖初年九边总收入中占比最高,这笔向边镇输出的物资与钱粮数额巨大,是九边所需开销的重要来源之一。然而承担这些税粮的北方省份偏在当年受灾最为严重。据嘉靖初年《户部题稿》所记载嘉靖十年(1531年)前后各边镇的收入来源细目可以看出,当年各边镇对内地诸省的需求涵盖折银、折布、草料、绢、绵等数项,且所需巨大。其中,宣府和延绥所需民运粮比重最大,达到80%以上;甘肃、宁夏、大同三镇比重也超过70%,最少的辽东也占到将近四成。(20)〔明〕 佚名: 《户部题稿》,《明抄本奏议十种》第5册,中华书局2013年版,第359—381页。因此,大旱下对北方各省税粮的蠲免,无疑对九边军镇的供给造成严重的影响。

然而,作为边防前线,九边对供给的需求极为刚性,如此只能将负担转移到中央财政之上,使当年财政不仅要大规模投入赈济当中,还要应付边镇的巨大需求,压力剧增。这从嘉靖八年正月时任户部尚书梁材的上奏中可窥探一二,其曰:“查嘉靖七年太仓所入止一百三十万金,而费出之数乃至二百四十一万有余。”(21)《明世宗实录》卷九七“嘉靖八年正月壬戌”条,《明实录》第40册,第2280页。可见此时太仓已经严重入不敷出。随后户部在复杨一清所奏恤民穷事中说道:“今天下被灾地方四川、陕西为甚,湖广、山西、南北直隶、河南、江浙、山东、广东、大同次之。自蠲免停征及动支仓库粮银之外,计所发内帑银一百六十三万二千三百有奇,盐一百五十一万八千五百引有奇。”(22)《明世宗实录》卷九七“嘉靖八年正月壬戌”条,《明实录》第40册,第2280—2281页。在嘉靖七年太仓银粮收支赤字达91万两的不利局面下,不得不通过内帑及盐银补助,以满足支出241万余两、151万余盐引的需求,足见大旱对国家财政冲击之严重。以下从灾害赈济和边镇支出两方面进行爬梳,力求还原本次大旱造成财政赤字的具体过程。

在嘉靖七年十月前,各地仍主要按灾分数停征并利用各布政司库银、预备仓赈济支撑,并未大规模的动用太仓库银及盐引折银。十月户部所奏灾荒详情载:“议将各省夏秋税粮照被灾分数停征;其应赈给者,查各布政司贮库银两及见在仓粮动用;不足则发太仓银给之;仍议发盐引及蠲免兑军等粮各有差。”(23)《明世宗实录》卷九三“嘉靖七年十月辛丑”条,《明实录》第40册,第2134页。可见此时朝廷对被灾各省夏秋税粮给予停征,并调动地方粮仓之储粮用于赈济,灾情尚可维持。

但随着之后边镇因灾乞赈的陡增,内地赈济开支大幅上涨,便亟须中央从太仓及盐引中大量调银以应对。(24)当然,运用充军粮、预备仓储粮赈济内地的情况在十月之后也普遍存在。如嘉靖七年闰十月,陕西靖虏卫、固原州饥民入宁夏,拨发陕西预备仓粮以赈济(《明世宗实录》卷九四“嘉靖七年闰十月戊子”条,《明实录》第40册,第2191页);十一月底,嘉靖皇帝听闻河南陕州灾荒甚重,人相残食之情,下令户部在原来留下充军粮五万石的基础上,再留五万石充军粮赈济之。(《明世宗实录》卷九五“嘉靖七年十一月癸亥”条,《明实录》第40册,第2229页)从闰十月开始,除戊子日因固原、靖边等地饥民流入宁夏界,户部命陕西以当地预备仓粮救济外(25)《明世宗实录》卷九四“嘉靖七年闰十月戊子”条,《明实录》第40册,第2191页。,赈济已更多要靠太仓银库等的供应。户部给事中夏言奏请“量发官银二万两赈济山西、河南近日被掠贫民”。(26)《明世宗实录》卷九四“嘉靖七年闰十月己丑”条,《明实录》第40册,第2193页。十一月,又从大同都御史蔡天祐之奏,“以大同灾伤,粮草缺乏,诏户部发银二十万两给之,令趁时籴买”(27)《明世宗实录》卷九五“嘉靖七年十一月乙巳”条,《明实录》第40册,第2204页。。同时宁夏巡抚都御史翟鹏又以旱灾请:“免宁夏镇所属地方秋粮马草,仍发银赈济。”(28)《明世宗实录》卷九五“嘉靖七年十一月庚戌”条,《明实录》第40册,第2210页。巡抚山西都御史王应鹏等上疏言山西连年灾荒,户部又“急发太仓银数十万及他有司银以补蠲免”,并用“库银及引盐合银六十七万四千九百有奇给之”。(29)⑩ 《明世宗实录》卷九六“嘉靖七年十二月己卯”条,《明实录》第40册,第2237页。山西巡盐御史蒋赐“请户部发京库及有司仓库之蓄以赈济,上纳其言,下户部议处”。⑩同月,“诏发太仓银十万两于延绥镇预备刍粮”。(30)《明世宗实录》卷九六“嘉靖七年十二月甲午”条,《明实录》第40册,第2258页。到嘉靖八年正月,又以“山西旱灾诏发太仓银七万两给赈”(31)《明世宗实录》卷九七“嘉靖八年正月己亥”条,《明实录》第40册,第2261页。,等等。

需要注意的是,与大规模蠲免与赈济一同出现的是诸多腐败现象,如:“今有司一奉诏旨,往往虚报灾伤,觊觎蠲免,而都察院亦不俟本部议奏,辄与题覆。夫蠲免益数则岁用益拙,今免之一年尚难补,若年复一年,国用何由而给?”(32)《明世宗实录》卷九三“嘉靖七年十月辛丑”条,《明实录》第40册,第2134页。这无疑令本已十分拮据的财政状况雪上加霜。因而不久之后,嘉靖皇帝便令户部及各地巡抚“查(边镇)仓场实在之数,具闻有告匮者,即为议补,军士月粮,尽为给之。若视常延调,致人心嗟怨、边备废弛,责有所归”(33)《明世宗实录》卷九五“嘉靖七年十一月丙午”条,《明实录》第40册,第2205页。,并开始对边镇应有银粮及所存银粮进行统计,以防边镇虚报钱粮以乞银于中央。

综上所述,统计灾起至嘉靖八年正月,全国各项赈济支出细目如表2所示:

表2 全国赈济开支明细

再看供边情况。因边镇旱灾严重,原本各省输边的民运钱粮因蠲免而无法运达,充军粮又屡次被改折用以赈济内地灾区,致使此时边镇面临“各卫所军士月粮多有经年累月不得关支”(34)《明世宗实录》卷九〇“嘉靖七年七月丁亥”条,《明实录》第40册,第2066页。的局面。加之每年防秋的军事压力在入秋后逐渐加大,以陕西三边、辽东为主的九边纷纷上疏乞中央拨银备边,以解救灾和防秋的双重压力。

嘉靖七年八月,提督三边军务尚书王琼以陕西三边边防吃紧为由,上奏边防前线的甘肃镇士马俱困,请求“加添粮银养其锐气,买补马匹给付骑征,俱请以便宜行事”,得“兵部议覆,如琼言,诏从之”(35)《明世宗实录》卷九一“嘉靖七年八月癸丑”条,《明实录》第40册,第2091—2092页。。但随后不久,辽东巡抚都御史潘珍又以岁饥请求增加年例银,并要求倍加折色,以待秋成籴粮备用时,这引起了户部的强烈不满。户部认为“岁派年例已有定额,辄难轻议其折色,丰年既不扣除,过歉亦难增加”。(36)《明世宗实录》卷九一“嘉靖七年八月丙辰”条,《明实录》第40册,第2093页。但随即考虑到边镇急需趁此秋成籴买粮草以备边防,以及辽东边军因灾之故确实缺支粮饷,又只好“请发太仓银十万两,内七万补明年之年例,余三万为例外接济,听其从长议处,或收候秋成籴买粮料,或支给官军月粮”(37)② 《明世宗实录》卷九一“嘉靖七年八月丙辰”条,《明实录》第40册,第2094页。。不仅如此,还将“淮、浙、山东、长芦引盐银七万三千五百两有奇,定拟斗头斤重,分发各紧要城堡,上纳本色粮草以备缓急支用”。②

但面对防秋任务的日渐严重及北方边患时常发生的不利局面,所发银两可谓杯水车薪,原本因“民运粮”缺口所致的供应不足问题更显紧迫。时任宣府巡抚都御史的刘源清就因北方边患、粮草缺乏、直隶各省因灾起运钱粮久久不至等原因,乞求户部于库中“别项银两借补,并将嘉靖八年年例银两预乞移借”;“户部议发银十二万两给之,以八万两抵明年年例”。(38)《明世宗实录》卷九三“嘉靖七年十月己未”条,《明实录》第40册,第2155页。八年正月,户部又分发银两以供西北边防粮草之需,用于弥补前一年民运粮等亏欠,“以太仓库银十万,淮、浙等运司盐价三十三万有奇,分给延绥、宁夏、甘肃、固原,先补起运及存留俸米之数,令其召买刍饷,中纳本色,分贮要害备用。其宁夏一镇则以织造余银及布政司在库官银接济”(39)《明世宗实录》卷九七“嘉靖八年正月戊午”条,《明实录》第40册,第2274页。。

不仅如此,嘉靖七年明廷为弥补民运粮不足导致的边镇粮饷亏空,还前后两次将盐引折银供边。即以“淮浙山东长芦贰拾贰万壹仟陆佰壹拾肆引,共银拾万两……两浙山东长芦肆拾肆万叁仟贰佰叁拾贰引,共银贰拾万两”,分别补足山西原派宣府镇与大同镇的民运税粮马草价银不足之数。(40)《万历会计录》卷二三《额饷·宣府镇》、卷二四《额饷·大同镇》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第53册,北京图书馆出版社2000年版,第813、856页。另外,八年正月开始,明廷为筹措边镇所需钱粮,不得不开启武官开纳制度,“兵部以陕西三边军饷不充,奏开武职援纳之例。上以鬻爵非善法,第边事方急,姑暂一行,岁终即止”(41)《明世宗实录》卷九七“嘉靖八年正月己亥”条,《明实录》第40册,第2261页。。同时,还下令各地抚按官员在不加征税粮的前提下,通过催征往年拖欠以补边镇之不足:“今岁歉民穷,既不当额外加征,即发帑开盐,又不可继,宜令抚按官督所属征还积逋,仍以近日补各边起存银盐积余者稍济之。”(42)《明世宗实录》卷九七“嘉靖八年正月丙寅”条,《明实录》第40册,第2283页。

上述多项举措并行折射出嘉靖八年国库匮乏的事实。但原有开源手段全部利用后,仍不足以应对同时来自边镇与内地的钱粮需求。此时,只能乞求来年风调雨顺和催征往年拖欠以补缺额。表3统计了灾起至嘉靖八年正月,用于边防军事的开支细目,详细如下:

表3 边防军事开支细目

至嘉靖八年四月,时任户部尚书梁材上疏谈及上年至今户部开支情况时说道:“各该省镇抵补、赈济,并备边银两,总计一岁之间,共解银三百四十七万三千三百余两……今仓在库银两止有二百一十八万七千六百三十余两。”(43)〔明〕 佚名: 《户部题稿》,《明抄本奏议十种》第5册,第214页。由此可见,从嘉靖七年夏秋爆发特别极端干旱灾害至嘉靖八年上半年,户部赤字达130余万两。另外,当年大旱对于中央财政的冲击还反映在宗室开支问题和工部工料、银料是否蠲免的争论之上。嘉靖七年八月,内官太监张敬奏请,要求户部批金四千五百一十余两为各王府造金册金带等用品。户部对此无理要求十分不满,要求从严使用经费:“岁例买金多不过二千,今骤加一倍,其中有无实数,及应否支用,本部无从稽考,且册封岁行,官帑有限。今天下灾伤,理当节省,姑出本部所贮赎金及发榷关银,收买以足其数,请敕司礼监督同该局,岁终一勘册封,用金几何,年例外应添买几何,扣数题请,勿致浪费。”(44)《明世宗实录》卷九一“嘉靖七年八月丁卯”条,《明实录》第40册,第2104页。

在财政紧张局面陡增的七年十月,工部尚书刘麟与工科左给事中张润身就工部工料、银料是否应予蠲免问题出现争论。此事是因刘麟提出依旧征收工部工料、银料用来供给宫殿、陵寝的修建而起,给事中张润身对此表示不满,进而提出反对意见,双方由此发生争执。最后,皇帝批准了刘麟的上疏,没有蠲免当年工料、银料的征收。而在此讨论前不久,户部已发出感慨称:“天下岁征税粮,因灾蠲免大约过半,而太仓银请发借补者,亦已过半。”(45)《明世宗实录》卷九三“嘉靖七年十月辛丑”条,《明实录》第40册,第2134页。当年工料银供应捉襟见肘,甚至不得不预支来年款项:“己卯时,陵工方兴,计所费以巨万数,工部尚书刘麟称藏钱少,十不能给一,请借支天下明年工价之半及原修清宁宫、世庙余银十万余两以济急用,待后征补。”(46)《明世宗实录》卷九四“嘉靖七年闰十月己卯”条,《明实录》第40册,第2179页。故此,在这一局面下,皇帝已经没有魄力和途径再对工料、银料给予蠲免。

综上,因嘉靖七年夏秋爆发波及九省的特别极端干旱,致使当年夏税秋粮蠲免、停征过半,供边民运钱粮锐减,太仓收入额度也减少到只有130万两。面对大范围的救济及边镇开支,明廷先后动用各省仓库储粮及太仓库银、盐引银乃至内帑之银,前后共支出241万两有余。到嘉靖七年年底,太仓、内帑均已告罄。及至嘉靖八年四月,户部累计赤字一百余万两,面对接下来内地赈济和边镇军事的持续需求,中央财政已无银可用。在此局势下,通过一系列具体的机制与过程,触发了“嘉靖革新”。

三、 触发革新的机制与过程

(一) 触发革新的机制

嘉靖七年的大旱是整个明朝北方最严重的五次旱灾之一,造成北方粮食减产、绝收进而引发财政危机的同时,更是对明朝已有财政制度和运作情况的考验。正德朝的积弊,使明朝到嘉靖初年已面临极为严重的统治危机,致使国家“国柄潜移,权幸用事,祖宗之制度,朝廷之纲纪,荡废殆尽”(47)〔明〕 张原: 《论王邦奇等七次奏辩疏》,《明臣奏议》卷一九,《景印文渊阁四库全书》史部第445册,台湾商务印书馆1986年版,第314页。。嘉靖的即位诏书中委婉表达了对武宗的批评:“惟我皇兄大行皇帝运抚盈成,业承煦洽,励精虽切,化理未孚,中遭权奸,曲为蒙蔽,潜弄政柄,大播凶威。”(48)《明世宗实录》卷一“正德十六年四月壬寅”条,《明实录》第38册,第10页。所有弊端中,尤以盐政、宗藩及屯田、边防供给等问题最为严重,加之干旱灾情的冲击,这些积弊悉数暴露出来。

嘉靖初年盐政大坏,时人深知。正德年间,宗室被大肆授权购买盐引,致使盐政混乱,支盐困难,官盐壅塞,私盐大行,国家盐政收入遭极大损害。如霍韬所奏:“正德年间,或权奸奏讨,或勋戚恩赐,皆给引目,自买余盐。故法遂大坏,而盐亦平贱。复有各年开中未尽盐,名曰零盐,秤挚余盐,堆积在所,名曰所盐。皆权要报中,借影私盐以雍正额。故正德以前盐价虽平,而正课日损。”(49)〔明〕 霍韬: 《盐政疏》,《明经世文编》卷一八七,《续修四库全书》集部第1657册,上海古籍出版社2002年版,第600页。同时,明廷还面临着宗室占据大量民间田产、宗室人员滋生每岁禄米所费巨大等困局。霍韬奉命编纂《大明会典》时,曾翻阅典籍考察宗室之膨胀,上疏:“洪武初年,山西惟封晋府一王,岁支禄米一万石。今增郡王镇辅奉国将军,中尉而下共二千八百五十一位矣,岁支禄米八十七万有奇。”(50)〔明〕 霍韬: 《修书陈言疏》,《明经世文编》卷一八七,《续修四库全书》集部第1657册,第598页。故此,霍韬以灾变应诏陈言时不无感慨:“夫土地税入不能加多,宗藩子孙日益繁衍,禄粮所由不给也……昔也以一郡而供一王,今以一郡而供数千百人矣,禄粮所由不给也。”(51)《明世宗实录》卷九八“嘉靖八年二月庚午”条,《明实录》第40册,第2290页。宗室对民田的侵占更使得民众逃亡、田地荒芜。刘麟在嘉靖初年奏议中称:“土地之在小民者,日侵月削,有司莫敢谁何。小民日见逃亡,畿内凋零,亦已太甚。”(52)〔明〕 刘麟: 《乞免查拨庄田疏》,《明臣奏议》卷一九,《景印文渊阁四库全书》史部第445册,第307页。正如王毓铨先生所总结的:“孝宗武宗两朝时期亲王、勋臣、贵戚奏讨庄田过多且日甚一日。”(53)王毓铨: 《明代的王府庄田》,《王毓铨史论集》,中华书局2005年版,第421页。民生本已多艰,致使其对干旱的冲击异常敏感,这也是旱灾发生后北方诸省有如此多“人相食”惨剧的原因之一。

此外,嘉靖所面临的还有冗官的泛滥、奸佞的专权、土地的兼并、屯田的颓敝、边储的不足等问题。(54)参见嘉靖即位诏书,《明世宗实录》卷一“正德十六年四月壬寅”条,《明实录》第38册,第10—37页。如此种种,又因干旱而激化。面对由此触发的巨大财政危机,户部尚书梁材认为:“在京及各省各边钱粮所以不足者,大端有五,一曰宗室,二曰武职,三曰冗食,四曰冗费,五曰逋欠。”(55)〔明〕 佚名: 《户部题稿》,《明抄本奏议十种》第5册,第216页。所有上述积弊,在灾害的介入下,集中表现在供边问题上,最终酿成财政危机。

该次大旱触发改革的内在机制,从供边体制的供给和需求两方面可以有所反映。首先,边镇需求不断增大。北方边镇的军屯数额增减直接关系到其对内地需求的强弱。随着军屯兼并不断加剧及制度本身的腐坏,军屯所出粮额不断减少。从正统二年(1437年)屯田子粒征收改革后算起,直到正德末年,屯田子粒额明显下降,如图2所示。

图2 边镇屯田子粒岁额统计

正德后期屯田子粒出现大幅下降,从300万—400万石降为100万石,出现了200万石的巨大缺口。正德三年(1438年),巡按山东监察御史周熊在上疏中描述了永乐朝辽东镇的屯田情况:“永乐十七年(1419年),辽东定辽左等二十五卫原额屯田共二万一千一百七十一顷五十亩,该粮六十三万五千一百四十五石;至是田止一万二千七十三顷,该粮二十四万一千四百六十石。”(56)《明武宗实录》卷三九“正德三年六月己卯”条,《明实录》第34册,第915页。可见正德初年边镇屯田已属缺失之状,便需要从内地供给获得更多的钱粮以弥补因屯田失额所带来的亏空,来满足边镇每年开支的刚性需求。

其次,边镇供给不稳定。供边主要靠民运粮、盐法开中和年例银发放,偶尔也依靠漕粮的拨发补给。随着边镇屯田产量不断下降,民运粮逐渐成为弥补屯田产量不足的关键角色,担负起供边的主要责任。从梁材记录下的边防诸镇财政来源可看出民运粮对于边防的重要性,将其所述列表4如下。

表4 嘉靖初年边镇收入来源细目

从表4可见,五镇粮食来源中民运粮占压倒性地位,是本地屯粮的3倍有余,马草数额也占据总额的接近一半。正如户部官员在正德初年所分析的那样:“各边初皆取给屯粮,后以屯田渐弛,屯军亦多掣回守城,边储始唯民运是赖矣。而其派运之数又多逋负,故岁用往往不敷,乃以银盐济之,舍此似无长策。”(57)《明武宗实录》卷三七“正德三年四月甲戌”条,《明实录》第34册,第876页。

另外,到嘉靖初年“银盐”补济未有显著增长,起伏也较大。如年例银的开支,从《万历会计录》的记载来看,在弘治、正德年间,供给北边军镇的数额在40万两上下,只占边镇每年收入的10%左右。《明实录》中对弘治末年供边年例银支出额的记载为“各边先年除原派料草外,岁该送银四十八万两”(58)《明孝宗实录》卷一九二“弘治十五年十月辛酉”条,《明实录》第32册,第3552页。。到正德末年这一数额基本不变,“直至正德末年,通计各边年例,亦止银四十三万两,内宣府十万两,大同五万两,辽东十五万两,延绥三万两,宁夏四万两,甘肃六万两”(59)〔明〕 潘潢: 《会议第一疏》,《明经世文编》卷一九八,《续修四库全书》集部第1658册,第29页。。嘉靖初年虽有所增加,但“犹止五十九万”(60)〔明〕 陈于陛: 《披陈时政之要乞采纳以光治理疏》,《明经世文编》卷四二六,《续修四库全书》集部第1661册,第498页。。据《万历会计录》对各边镇年例银的发放记载进行统计,结果如图3所示。

图3 年例银数量统计

由图3可以观察到,虽然年例银的供给呈现逐渐上升的趋势,但在弘治、正德及嘉靖初年基本稳定在40万两上下,并没有显著的提升。同样,盐法供边数额亦未见上升,反而成化、弘治之际的纳银送司政策导致商屯逐渐消失。这使得在日渐形成以银供边政策的主导下,边镇米价逐渐走高,且波动幅度日渐增大(图4)。然而,边镇士兵所开粮饷却并未随之提升,反而所开月粮的折银发放变成对官军的再一次剥削。如弘治九年(1496年)时,甘肃地方士兵月粮中一石粮折银二钱五分发放,但随着米价的上涨,每石粮食需六钱以上,这无形中增加了边镇士兵的生活压力;又如弘治十六年(1503年)时,辽东边镇米价平时银一钱可换五至六斗粮,但遇到灾荒年份即涨至一钱仅换一斗的高物价,而辽东将士的月粮折银依然按照一石给二钱五分的标准发放,此中困苦可想而知。

图4 边镇米价统计

漕粮的供边也时有时无,并未形成制度规范。在旱灾之前,较大的漕粮输边有成化十年(1474年)浙江、江西漕折银38万两运边供应军饷,成化二十年(1484年)将通州仓粟米30余万石运至大同,其余年份输边之数在20万石左右,相较于另外三者供边数额而言最低。

边防开支的主要来源由边镇屯田向民运粮转变的同时,因弘治末年明蒙贸易的中断,双方关系开始持续恶化,北方边境军事压力上升,边镇的支出需求变得更加刚性。面对并不稳定的民运粮供应,弘治末年韩文就曾表达过深深的担忧:

今太仓无数年之积,而冗食者加于前,内帑缺现年之用,而给费者日伺其后。征需已极而郡县旱涝之不时,输送已穷而边方请给之不已。顾后瞻前,朝不谋夕,万一他日河流少止,漕运迟误,边郡有警,军饷空虚,则京储求岁入三百七十万之数,固难猝至。边饷须四百万两之银,亦难遽集,不幸复加数千里之水旱通行赈贷,连十数万之军旅皆欲饷给,是时欲赋之民而民困已极,欲借之官而官帑已虚,不知又将何所取给哉。所谓又有可忧者,正以此也。(61)〔明〕 韩文: 《会计天下钱粮奏》,《明臣奏议》卷一〇,《景印文渊阁四库全书》史部第445册,第169页。

正如韩文所担忧的那样,中国东部的季风气候导致旱涝灾害频发,这令以内地民运粮为主的供边体系长期处于一种不稳定的状态。为缓解此种不稳定性,一方面明廷通过增加供给制度的弹性来予以应对,主要表现在盐法的开中及之后的纳银、年例银发放等措施上,配合民运粮一起构成供边体系;另一方面明廷不断维持军镇屯田生产以增加需求弹性。这种边镇供给体制的建立与运转涉及明代军屯、盐法、太仓收入及内地民运粮等多个方面。当这些方面处于正常状态时,即便民运粮因旱涝灾害而出现供应不足的情况,其他几项措施也可在一定程度上给予弥补。但如前所述,到嘉靖初年整个体制内各个环节均已存在极大隐患,在刚性需求增大而供给极不稳定的情况下,对旱涝灾害等突发状况非常敏感。当嘉靖七年主要产粮区的江南地区和民运粮供给区的北方诸省发生极端干旱时,弊端丛生的供边体系面临崩溃,巨额负担不得不转嫁到中央财政之上,不得不寻求改变和革新。

革新追求的开源与政策调整能发挥作用的前提,是明朝此时国内市场已逐渐发育,白银日趋货币化、生产流通量变大。至嘉靖年间,全国性的徽商、晋商已开始崭露头角,商业的发展与国内市场的发育为粮食等产品的商品性流通提供了条件。这期间白银的逐步货币化,便是当时商业高速发展的标志之一。从征收金花银开始,白银随着赋税制度和盐法的调整,在货币中的地位愈发巩固。如万志英所言:“1430年代中叶,当政府表明它实际上接受白银,白银很快排挤其他货币,至1450年,白银经济牢固确立起来……我们可以开始将其视为‘白银经济’了。”(62)Richard von Glahn, Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China 1000-1700, Berkeley: University of California, Berkeley, 1996, pp.76-79.到正德年间,太仓所储已是钱一银九,白银成为明朝赋役征收和国家垄断经营中重要的收入形式。(63)邱永志: 《“白银时代”的落地: 明代货币白银化与银钱并行格局的形成》,社会科学文献出版社2019年版。且当时未纳入官方统计的国内白银产量较官方统计数额为多,基本在民间市场流通。(64)杨煜达、[德] 金兰中: 《明代云南银矿生产的空间格局研究》,《历史地理》第38辑,复旦大学出版社2019年版,第107—124页。上述种种为革新提供了充分的实施条件。另外,嘉靖初年“大礼议”的结束,以及前述提及的极端干旱对嘉靖皇帝内心的震动也为革新创造了条件。

因此,为应对嘉靖七年特别极端干旱所带来的危机,明廷必须且有条件做出相应的改革措施,以增加国家所能掌控的钱粮数额,并通过市场的作用来缓解此次大旱引发的严重危机。在这样一种作用机制下,嘉靖七年的大旱直接触发了嘉靖革新大规模开启。那么,过程又如何呢?

(二) 触发革新的过程

具体触发革新的仍是由旱灾导致的切实的财政危机。明廷必须且有条件做出相应的改革措施,以增加国家所能掌控的钱粮数额,并通过市场作用来缓解此次严重危机。嘉靖七年十一月,明廷财政已面临严重入不敷出的局面。也是从此时开始,时任工部尚书刘麟首先上奏要求驳回侍卫军旗官军讨要军需的乞求,以节流财源。随后负责盐政的胡世宁、汪鋐、李佶及魏有本等与时任礼部尚书霍韬纷纷上疏,要求改革盐法,以增加财政收入,达到开源目的。不久后,朝廷终于罢去乞求致仕多次的邹文盛,任命更善理财的梁材为户部尚书,拉开革新的大幕。

随着嘉靖八年正月的两笔开支,太仓库银及内帑存银已所剩无几,此后一整年极少再出现如上年那样大规模的银、盐支出。而对于旱灾影响的持续及边防军事压力的不断加剧,户部只能依靠拖延答复时间,乃至开具空头支票,具体银两常以拖延数月亦不见到账等方式进行处理,甚至在直接关系王朝安危的边防军事需求上也如此行事。

以当年军事压力最重的西北边防为例。嘉靖八年初王琼上奏称:“虏众驻套,势必入寇,备御之策,理宜早定,集兵非难而馈饷为难。今陕西凶荒,斗米三钱,人不聊生,起运税粮尽行蠲免,沿边仓库空虚,官军饥馁,又欲调集,馈饷缺乏,必致临敌失事。”(65)⑤ 〔明〕 王琼: 《北虏事迹》,《四库存目丛书》子部第31册,齐鲁书社1995年版,第13页。请求“整理甘肃边储都御史刘天和前来陕西总督军饷,令户部发运太仓库银并开中盐课”⑤。但该上奏直到半年后才得到朝廷批复。面对紧迫的边防巨额军备需求,朝内改革的呼声再起,时任詹事府詹事霍韬、总督漕运都督杨宏等纷纷历陈积弊,乞求改革。这促使朝廷将改革伸向了久有积弊的漕运、马政等领域,并进一步开始清查六部,想方设法扩大财源,以补缺额。(66)参见《明世宗实录》卷九八“嘉靖八年二月戊辰”“嘉靖八年二月庚午”“嘉靖八年二月壬申”“嘉靖八年二月壬午”“嘉靖八年二月丙戌”“嘉靖八年二月癸巳”条,《明实录》第40册,第2288—2292、2295、2312—2313、2320—2323页。此次清查也颇有成效,仅工部便罗列出可节银两达数万两之多。(67)《明世宗实录》卷九八“嘉靖八年二月甲午”条,《明实录》第40册,第2325—2327页。所以到三月,当总制三边尚书的王琼携甘肃抚按官再次上疏言及军饷匮乏,饥而不支的时候,上述改革举措所得收入便被及时用于西北的边防开支,准发“太仓银一十万两输送陕西巡抚,并前所发备虏银二十万两”(68)《明世宗实录》卷九九“嘉靖八年三月壬子”条,《明实录》第40册,第2346页。。但这其中的十一万两还有一部分源自“太仓收贮盐价,并折粮草等银”(69)《明世宗实录》卷九九“嘉靖八年三月壬子”条,《明实录》第40册,第2346页,又见〔明〕 梁材: 《发补河西灾免税粮银两》,〔明〕 范钦等编: 《嘉靖事例》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第51册,书目文献出版社1995年版,第124页。,太仓库银随即告竭。四月,巡抚都御史刘天和以调兵马九千,驻防六月为因,再向户部请求粮料草束共计折银九万九千二百二十五两,户部旋即以之前三月由王琼奏讨的一十万两中,除发给宁夏三万两、榆林二万两外,固原还少银四万九千二百二十五两为由拒绝支付。后为筹措这笔款项,户部不得已只能东拼西凑,将上年(嘉靖七年)发给延安府属所剩赈济银二万五千两充补军费;又在布政司开纳银中,将除赈济宁夏的五千两外所余见在银两酌量动用,以补军费。以上两笔开支均是从之前赈济开支之中挤出,户部已无银可出。正如梁材所言,此时“太仓银库所积有限,而内外支用为费不赀”(70)〔明〕 梁材: 《议覆陕西事宜疏》,《明经世文编》卷一〇五,《续修四库全书》集部第1656册,第336页。。

面对再一次的财政枯竭,改革的触角伸向清查勋戚庄田之上。(71)《明世宗实录》卷一〇〇“嘉靖八年四月甲戌”条,《明实录》第41册,第2369—2370页。随后又将清查范围扩大到御马监,以增财源。(72)《明世宗实录》卷一〇一“嘉靖八年五月己酉”条,《明实录》第41册,第2393页。同时,梁材集中上奏表彰湖广地区的积极义赈行为,以此鼓励民间义赈,来弥补政府在赈济上的力不从心。(73)〔明〕 梁材: 《褒励义民》《议处荆襄荒政》,〔明〕 范钦等编: 《嘉靖事例》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第51册,第179、182页。这一系列举措为之后在延绥、大同的军事活动提供了一部分应对的钱粮。所以待到五月,延绥、宁夏两镇大兵“共三万之数”(74)〔明〕 王琼: 《北虏事迹》,《四库存目丛书》子部第31册,第14页。,在陆续开拔至定边营—花马池一带集结的前几天,户部从巡抚都御史翟鹏之奏,以大虏在套与花马池等处调集兵马为由,又“发太仓银四万两于宁夏镇预备军饷”(75)《明世宗实录》卷一〇一“嘉靖八年五月壬子”条,《明实录》第41册,第2394页。,两天之后又“发太仓银五万两于大同镇接济边饷”(76)《明世宗实录》卷一〇一“嘉靖八年五月甲寅”条,《明实录》第41册,第2394页。。七月户部又拨“五万付都御史刘天和,于要害城堡籴买本色,专备动调人马”(77)《明世宗实录》卷一〇三“嘉靖八年七月丙午”条,《明实录》第41册,第2426页。。然而户部经过此次拨银后,太仓库银两又所剩无几,先前王琼等人在正月所奏乞银两一事只能靠内帑“发银十万两”给予解决。(78)〔明〕 王琼: 《北虏事迹》,《四库存目丛书》子部第31册,第13页。发银十万两之事,参见《明世宗实录》卷一〇三“嘉靖八年七月丙午”条,《明实录》第41册,第2426页,“以大虏在套,姑准发帑银十万两给之”。

从梁材七月十一日指责边将所需无度的题本中,可看出此时户部确已无银的窘况:“今岁拨去官银二十五两,计其到镇不过两三个月,纵使动调三万人马,计其行粮草料所支亦有常数,岂得遽至缺乏?正该悉听都御史刘天和便宜区处,以备御虏支用,岂知还抚官不遵本部题奉明旨,擅以折放官军月粮。以此观之,岁用之数通不追征,而每年惟以虏贼在套,请乞内帑为词,再使发去银盐,又将以充岁用,年复一年,岂有以有限之财填无穷之壑……内帑所发为一时应变之宜,边储国计责在两全,非本部出纳之太吝也。”(79)〔明〕 梁材: 《议给陕西边饷》,〔明〕 范钦等编: 《嘉靖事例》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第51册,第132页。此后,面对钱粮已罄的危局,朝廷的改革方向开始从应急性、临时性向长期性、稳定性方面转移。在节流方面,暂停苏松杭织造开支(80)《明世宗实录》卷一〇三“嘉靖八年七月丁巳”条,《明实录》第41册,第2431页。,并进行大范围裁员(81)《明世宗实录》卷一〇四“嘉靖八年八月丁丑”条,《明实录》第41册,第2446页。,以求减少开支。开源方面,重新开启了召商纳粮输边之法以充边备(82)万历《大明会典》卷三二《盐法》,广陵书社2007年版,第563页。,同时推行余盐制度以扩大白银收入,并下令增加灵州大小盐池的开采额度以供王府开支。(83)《明世宗实录》卷一〇七“嘉靖八年十一月乙卯”条,《明实录》第41册,第2537页。

综上所述,在嘉靖七年年底财政已经出现透支,而随着嘉靖八年干旱的持续,九边不断遭遇骚扰,致使整个边防供应体系面临崩溃,明廷面对着巨大的财政赤字压力和边防危机。这种内外交困的局面,促使明廷从嘉靖七年十一月开始,逐步讨论改革的相关事宜,而变革的内容也从临时性转向长期性的制度层面,从而将数年来艰难推行的改革一举进行。可以说,嘉靖七年的特别极端干旱是促成革新加速进行的一个重要因素,不可忽视。

四、 总 结

对历史时期气候变化及其影响的研究需要关注自然与社会系统间的作用机制。这要求在论述过去气候变化的社会影响时,先还原气候变化,再以此为基础分析其影响过程、途径和机制。气候变化对于整个社会的影响一方面取决于其本身剧烈程度,另一方面取决于当时的具体社会情况。其中,历史时期极端气候事件作为气候变化中的一部分,因其要素量值或统计量显著偏离平均态且超出观测或统计量特定阈值,对社会的影响更为剧烈。

嘉靖七年的特别极端干旱事件是明朝北方地区最为严重的五次大旱之一,席卷当时几乎整个北方地区,并波及湖广、南直隶及两广地区,受灾面积达9省,以山东、山西、陕西、河南等地尤其严重。大旱所引起的蝗灾更是令北方各省歉收、绝收,人相食的惨剧在多地发生。而此次大旱又发生在诸多制度弊端沉积已久,制度弹性极差的嘉靖初年。社会对大旱的应对力异常之弱,使灾害的破坏力显得格外强大。首当其冲的便是财政体制,并集中表现在供边问题上。边防对税粮的刚性需求本就很大,为应对嘉靖七年的大旱而蠲免的税粮超过全年税粮总额的一半,其中民运粮占了很大比例,使本就脆弱且不稳定的供边体系随即崩溃。财政因赈济与边防两项巨额开支出现严重赤字,使嘉靖七年年底已至无银可用的境地。明廷不得不采取紧急措施。

另外,伴随着嘉靖初年国内市场的发育和白银货币化的趋势,前期的社会状况已使此时明廷通过革新开源白银、满足国家需求变得顺理成章。再加上“大礼议”的结束和嘉靖皇帝自己的心理作用,革新由此出现。因此,嘉靖七年大旱通过触发财政危机,使嘉靖八年出现了“危机—改革—短期收益—开支—危机—再改革”的数次循环,由此在开启革新方面扮演了催化剂的角色。

嘉靖初年的革新在一定程度上清理了长久以来的弊端陋规,其中更具长远影响意义的是进一步推动了货币白银化且巩固了白银在国家供需中的地位。然而,在国家无法有效控制白银数额且供边愈发依赖市场的情况下,此举虽暂时缓解了危机,但无疑为之后应对同等级别的干旱事件埋下了深深的隐患。