全球互联网舆论生态的历史演变与未来走向

2020-11-02吴瑛

吴瑛

【摘要】2020年是互联网诞生51周年,全球互联网舆论经历了起源、 形成、 扩散、 “去中心化”和“再中心化”的过程。舆论生态的形成受两种因素影响,一是世界政治经济体系;二是互联网技术。全球互联网舆论传播主体复杂多元,主权国家、国际组织、跨国企业、媒体、意见领袖、普通网民等借助各自渠道发出声音,形成多元思潮并存的舆论生态。中国声音在互联网空间走过33年历程,面临着美国等西方国家的互联网霸权和“普世价值”意识形态的挑战, 历经“失语”到“发出中国声音”,再到“参与和引领互联网全球治理”的进程。面对“网络将走向何处”的时代之问,中国推动构建网络空间命运共同体,为全球互联网舆论生态的治理贡献中国方案。

【关键词】互联网 舆论生态 国际传播

【中图分类号】G20 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.15.009

2020年是互联网诞生51周年,也是中国步入互联网时代33周年,面对快速更迭的互联网技术和纷繁复杂的国际形势,全球互联网舆论促进信息、观念、资本和产品在全球范围内流动,并在发展和演变中影响着世界政治、经济、文化乃至普通人的日常生活。

互联网诞生51年来舆论生态的发展史

“互联网舆论生态”研究是将互联网作为一个生物物理环境,从生态学的视角来分析互联网信息生成和传播规律,以及不同主体在舆论场域中的合作和竞争状态。互联网舆论生态关注舆论场中各主体的多样性和演变,以及权力等外部因素对舆论场的影响,探索促进多元声音表达,构建和谐稳定的互联网舆论场。

全球互联网舆论生态存在不同子场域。当今世界正处在大发展、大变革、大调整时期,舆论生态也呈现复杂性和多元性。要区分国内舆论场和国际舆论场、官方舆论场和民间舆论场、主流媒体舆论场和互联网舆论场等子场域。这些子场域的相同之处在于,它们都拥有活跃的内部场域,并且与外部场域形成互动机制。[1]这些子场域的相异之处在于,它们处于不同时空环境中,且舆论主体不同。基于此,全球互联网舆论生态不仅指特定的网络空间环境,而且也会受到政治、经济、文化以及社会心理的共同影响,是受互联网内外利益、情感等复杂因素影响的空间。

全球互联网舆论生态建立在世界政治经济体系基础上。美国学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)20世纪70年代提出世界体系理论,[2]该理论以资本主义的生产方式为中心,将世界分为“中心-半边缘-边缘”的结构关系,西方发达国家与发展中国家是中心与边缘的关系,半边缘国家处于具有高利润的中心国家和低利润的边缘国家之间,是两种经济的混合。尽管当前世界政治经济权力正在由西向东转移,以“金砖五国”“新钻十一国”为代表的新兴经济体崛起,但世界体系的结构没有大的改变。对于当前全球互联网的结构和中国的位置,有学者认为,互联网也存在“中心-半边缘-边缘”结构。[3]尽管网络是开放的,跨国界的信息流动却仍处于一个“封闭的网络”中,[4]呈现国家间的差序与区隔。文化帝国主义依然存在,甚至存在“再中心化”现象。[5]

全球互联网舆论的起源可以追溯到51年前。在互联网技术的推动下,舆论生态历经起源、形成、扩散、“去中心化”和“再中心化”的过程。第一阶段是起源阶段。1969年,美国国防部建立的阿帕网(ARPANET)投入运行。阿帕网是在美苏冷战背景下诞生的,是美国为防备苏联的核打击而开发的一个指挥系统,阿帕网选择分布在4所大学的4台大型计算机,通过将其相互连接把美国的几个军事和研究的信息用电脑主机联接起来,并在4个节点之间共享资源。虽然阿帕网的信息分享仅用于国防军事领域,但它却预示人类在经历口头传播、文字传播、印刷传播、电子传播时代之后,开始迈向网络传播的新时代。

第二阶段是出现雏形的阶段。20世纪70~80年代逐渐出现全球互联网舆论生态的雏形。从70年代IBM公司开发了SNA、DEC公司开发了DNA等系统网络结构,再到80年代美国国防部将TCP/IP作为计算机网络的标准,不断开发的网络新技术使得信息流动从国防军事领域扩展到科研技术社区,但那时互联网上的数据和资料仍然是层级树状结构的,主要限于科研人员间的创作性协作与信息分享,还未汇聚成普通公众意见的集合。

第三阶段是形成和扩散阶段。90年代以来,伴随网络技术和商业因素的驱动,互联网日益融入普通公众的生活,全球互联网舆论空间形成,在政治上为网民参与公共决策提供了平台,在经济上则促进了互联网经济的蓬勃发展。1991年,蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)建立并开通了世界上第一个万维网站。万维网打破了原有网络结构中信息权力集中的格局,将其改造成一个开放的、没有中心的协议,没有哪一台服务器单独分发,信息发送者平等地联接。这就为互联网舆论的形成和扩散创造了条件,也构建了“去中心化”的舆论生态。1998年,拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin)创办谷歌公司,他们希望通过“组织全球信息”来实现改造世界的梦想。2000年,拉里·桑格(Larry Sanger)和吉米·威尔士(Jimmy Wales)作为联合创始人,一起创办了维基百科,互联网为普通网民开辟了信息共享、集体协作进行知识生产的平台,全世界的互联网用户都在体验麦克卢汉所预言的“地球村”。

第四阶段是从“去中心化”到“再中心化”的阶段。进入21世纪,Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat等社交媒體的诞生推动全球互联网舆论生态进入新阶段,网络在竞争和聚合中从“去中心化”走向“再中心化”。拥有政治、经济、信息权力的政府、机构和互联网企业通过网络空间积聚资本,网络“赋权”和“平权”的机会日益被侵蚀,现实世界的话语霸权不但未在网络空间被消解,反而不断被强化。社交媒体不仅难以有效地促进公民政治参与,反而成为现实社会权力和资本的投射。连万维网的创造者蒂姆·伯纳斯·李都表达担忧,认为虽然网民可以自由获取信息,但不同社交网站之间筑起了信息高墙,彼此互不相通,未来还需要在网络中立性和打通数据连接上努力,来拯救万维网的发展。

全球互联网舆论生态的格局与演变

全球互联网舆论生态的格局受两种因素影响:一是世界政治经济体系的影响;二是互联网技术的推动。一方面,目前西强东弱的世界政治经济体系尚未改变,网络资源和技术仍由欧美国家主导;另一方面,世界权力结构正在自西向东转移,包括中国在内的新兴经济體快速崛起,有学者提出,全球网络空间已经形成两大阵营体系,未来中美两国是全球网络空间的主角,“多利益攸关方”是未来网络空间治理的焦点。[6]

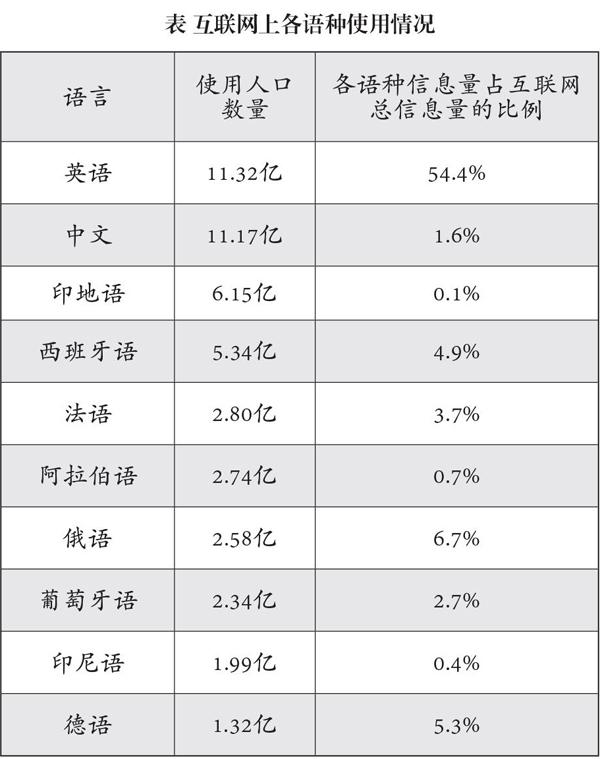

全球互联网舆论生态中的人口结构、信息内容、信息流量。首先,在人口结构上,英语使用人口仍占绝对领先优势,中文居第二。根据“民族语”网站的最新数据,截至2019年,全世界正在使用的语言有7111种,英语的使用人口居首位为11.32亿,紧接着是中文11.17亿,印度语6.15亿,西班牙语5.34亿。[7]在互联网用户数上,根据2019年度《互联网趋势报告》,2018年全球约有51%的人即38亿人是互联网用户,中国的网民数量居全球第一,印度居第二,美国居第三。[8]其次,在信息内容上,全球互联网信息中,有54.4%的内容是用英语发布的,6.7%是俄语,5.3%是德语,4.9%是西班牙语,仅有1.6%用中文发布,[9]可见中文信息量与英语信息量存在巨大落差,而且与俄语、法语、德语、西班牙语等语种也存在差距。最后,在信息流量上,前期研究在统计47个国家网页超链接情况后发现,美国居于网络最中心,然后是澳大利亚、英国、中国和日本,中国已成为一个网络中心的节点。[10]此后又有研究对欧美和新兴经济体国家媒体间的互引关系进行分析,发现当前世界信息体系日益“去中心化”,西方媒体面临难以垄断消息源的困境,美英媒体在“去中心化”的格局中仍占据优势,中国媒体开始走出边缘渐趋中心,但在“影响有影响力的媒体”上仍显不足。[11]这些数据表明,虽然中文信息在全球互联网舆论生态中的总量不足,但随着中国成为世界第二大经济体,中国正在成为全球互联网舆论生态中的重要力量。

全球互联网舆论生态中的主体复杂多元。主权国家、国际组织、跨国企业、媒体、意见领袖、普通网民等都是舆论主体,借助各自渠道和平台发出声音。互联网国际组织包括ITU(国际电信联盟)、ICANN(互联网名称与数字地址分配机构)、IETF(国际互联网工程任务组)、WGIG(互联网治理工作组)、IGF(联合国互联网治理论坛)、ISOC(国际互联网协会)等,这些国际组织有的是联合国下属的专门机构,有的是各国政府间的国际组织,还有的是开放型的民间团体。他们通过出版论著和刊物、举办国际会议、组织推介会等方式,参与和推动全球互联网管理体制机制的建立,促进跨国问题的解决,[12]进而引导全球互联网舆论生态的良性发展。跨国企业不仅传播品牌信息,还传递商业文化和价值观,在互联网跨文化沟通中发挥着重要角色。互联网还颠覆了传统媒体时代传播主体和对象之间的关系,模糊了两者界限。在人人都是通讯社、个个都有“麦克风”的时代,舆论总体上呈现主体多元化、平台多元化、传播对象多元化等特征。

全球互联网舆论生态中多元思潮并存。冷战后世界范围内出现的意识形态思潮包括“普世价值”论、新自由主义、文明终结论、全球化和逆全球化、民粹主义、历史虚无主义、种族主义、宗教原教旨主义和极端主义、泛娱乐主义等。在这些思潮中,“普世价值”论是以美国为首的西方国家向世界推销其理念,维护全球霸权的思想武器。其他意识形态思潮发端于一定的时间和区域范围内,通过全球互联网传播并影响舆论生态,也影响了国家间政治和社会发展。全球化曾经促进了世界经济体系的重组与产业链的分配和转移,但随着2008年国际金融危机以来,尤其美国总统特朗普执政后,逆全球化抬头推动发达国家实行贸易保护主义。全球互联网为多元思潮的竞争博弈提供了平台。虽然世界之大,有200多个国家和地区,但网络的“回音室”和“信息茧房”效应渗透于互联网空间,强化了不同文明、不同种族、不同语言、不同阶层的分化,圈层之间相互隔绝,多元声音被遮蔽。尤其在“后真相”时代,主流话语被消解,事实被观点代替,理性被感性取代,情绪弥漫和事实稀缺对舆论生态造成严重破坏,群体极化、话语暴力、侵犯隐私、假新闻泛滥,全球互联网舆论生态都面临危机。

未来随着互联网技术的更迭,还将引发舆论生态的深层次变化。人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等不断涌现,数字经济作为经济增长新动能的作用凸显。万物互联时代,传媒行业将会以更多元化的形式完成更加丰富的信息传达,每个人、每件智慧物品都将成为这万物互联的世界中的一部分,[13]舆论主体和传播平台无限延伸,在新媒体内容生产中,UGC(用户生产内容)、PGC(专业生产内容)、CGC(内容生产内容)等模式纷纷涌现,算法技术通过分析用户行为,进而提供精准的“用户画像”,并将内容进行智能匹配和个性化推送。还有社交机器人、写作机器人助力信息生产自动化,促进信息传播和情感沟通,这些都将深刻地改变互联网舆论生态的发展方向。值得注意的是,算法等技术并非完全中立,有可能受到权力和利益的影响。英国文化研究专家斯科特·拉什(Scott Lash)强调,“在一个媒体和代码无处不在的社会,权力越来越存在于算法之中”,[14]权力与算法的“合谋”正日益显现。写作机器人与社交机器人“同流合污”的案例也浮出水面,它们制造虚假民意,进而影响舆论走向。2016年,在美国大选中,特朗普和希拉里的竞选团队都使用了能够自动分析并回复信息的机器人水军,而特朗普的机器人水军数量是希拉里阵营的5倍,这为特朗普赢得美国大选发挥了重要作用。[15]如此种种,技术的更迭将改变人们参与国内公共议题和国际事务的方式,成为影响全球互联网舆论生态演变的重要因素。

全球互联网舆论生态中的中国声音与挑战

中国声音在全球互联网空间传播已历经33年。1987年,北京大学钱天白教授向德国发出第一封名为“越过长城,走向世界”的电子邮件,成为中国走向互联网时代的标志。1990年,中国开通了使用中国顶级域名CN的国际电子邮件服务;1994年,中国被正式承认为真正拥有全功能Internet的国家;1995年5月,张树新创立中国第一家互联网服务供应商“瀛海威”,开启了普通中国人链接互联网的时代。

中国声音在全球互联网舆论生态中的身份转变。伴随着中国推进改革开放的进程,中国的国家身份定位不断演变,从“韬光养晦”到国际事务的“一般参与者”“重点建设者”再到“负责任大国”,中国在全球互联网舆论生态中的声音也从“失语”和“话语稀缺”,到发出“中国声音”,再到“参与和引领互联网全球治理”。中国声音正在从政府主导走向多元共治,来自政府、媒体、智库、企业、民间社会等各层面的声音共同汇聚成互联网舆论生态。近年来,伴随着经济发展,中国主流媒体已经走出“边缘”渐趋“中心”,《人民日报》《中国日报》等中国媒体已居于国际媒体互引网络的中心位置,与其他媒体节点的距离不断拉近,这表明中国媒体已接入到世界的各个角落。与此同时,中国社交媒体快速崛起,微博、微信、贴吧、抖音、在线游戏、位置性媒介等新媒体不断涌现,“国际新闻”与“国内新闻”的界限变得模糊,微博微信已成为外媒涉华报道的重要消息源。社交媒体不仅全方位塑造中国形象,而且当国际重大涉华事件发生时,大量言论在社交媒体平台聚集,其中不仅有官方声音,更多的是普通民众的观点。

中国声音面临美国等西方国家的互联网霸权。美国的互联网霸权建立在强大的经济、技术实力之上,并且逐步通过国际议程设置将霸权制度化,从而引导互联网舆论的走向。美国不仅是互联网的起源地,而且控制了网络核心技术,主要软硬件也都在美国生产。目前美国生产的CPU产量占全世界的92%,系统软件占86%,在全球近3000个世界性的大数据库中,设在美国的就占70%。全世界管理互联网主目录的IPv4根服务器有13台,1个主根服务器在美国,其余12个均为辅根服务器,其中美国就有9个。强大的科学技术是美国互联网霸权的物质基础,而制度霸权则将美国的国家利益最大化。美国打造了互联网技术标准、行为准则、思想理念等一系列制度设计,以其无孔不入的渗透能力向世界传播全球互联网治理理念,美国政府官员、智库、媒体互动,高举“互联网自由”的话语霸权,并以捍卫者自居,将“互联网自由”作为全球唯一“正确”的标准推广和“普适化”,[16]进而将“美国议题”上升为“国际议程”。

中国声音面临“普世价值”论意识形态的挑战。互联网时代,意识形态成为国家实力最重要、然而又是最不确定和变化最快的组成部分,[17]意识形态传播可以克服时间和空间,弥漫得无所不在。美国学者大卫·罗斯科普夫(David Rothkopf)称,美国是“世界上唯一仅存的信息霸权国家,美国应该利用互联网信息时代的工具向全世界推行美国的价值观”。[18]美国等西方国家奉“自由、民主、人权”为“普世价值”论的核心,通过全球互联网向世界传播,将战争与冲突、贸易争端、民族宗教、高科技竞争等热点问题纳入“普世价值”话语体系中,其目的是实现其本国国家利益。不仅西方主流媒体在全球互联网舆论生态中发力,更有政府、国际组织、跨国企业和普通网民的加入,使得“普世价值”论渗透到了日常生活的方方面面。在涉华舆论中,西方网民总体上仍然沿袭意识形态思维和措辞,像Communist China、Communist Party等词汇继续充斥在全球互联网舆论空间。近年来,在西方主流媒体引导下,国际社交媒体也给“一带一路”倡议贴上“债务陷阱”、环境污染等标签,从“普世价值”论出发进行指责。2019年,美国推出“蓝点网络”(The Blue Dot Network)计划,试图联合澳大利亚、日本等国主导印太地区乃至全球的基础设施发展,共同抗衡“一带一路”倡议,相关国家的网络舆论快速跟进。但是,在世界“百年未有之大变局”中,所谓的“普世价值”已无法回应剧烈变动的社会现实,无法带来全球治理的新模式,也无法指引世界政治经济的新发展。

全球互联网舆论关注中国的制度优势和发展潜力。当前西方世界面临严重的危机,恐怖袭击、难民危机、经济疲软、种族冲突,西式民主日益失灵、民粹势力快速崛起。“灰犀牛”和“黑天鹅”事件频发,颠覆了战后西方主流政治路线与民主游戏模式,呈现西方民主政治衰颓的乱象。这些事件在互联网上发酵、传播,借互联网组织推动,成为影响全球互联网舆论治理的重要变量。在西式民主受质疑的同时,中国的制度优势和发展潜力正受到越来越多国家和政党的认可,全球互联网舆论,尤其周边国家的网络舆论正在从搭乘“中国经济发展快车”向搭乘“中国思想理念快车”转变,同时各国舆论也加强了对自身政治制度和发展模式的反思,“历史终结论”被终结。

中国互联网发展提升中国话语权。中国互联网发展包括基础设施建设发展、互联网企業和经济发展,以及媒体融合发展等。首先,在基础设施建设上,中国互联网发展虽然晚于发达国家,但受惠于经济腾飞,中国互联网基础设施建设成效显著。近年来,中国加快IPv6的布署,致力于打破美国和西方国家对根服务器的垄断。在与IPv4根服务器体系架构兼容基础上,中国主导并联合国际互联网WIDE机构的“雪人计划”于2016年在全球16个国家架设了25台IPv6根服务器,中国部署了其中的4台,包括1台主根服务器和3台辅根服务器组成,打破了中国没有根服务器的困境。2019年6月,工信部同意中国互联网络信息中心设立域名根服务器及运行机构。其次,在互联网企业和经济发展上,中国BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)正在与美国科技四巨头FANG(Facebook、Amazon、Netflix、Google母公司Alphabet)形成对峙局面,中美共治网络空间的格局初现。最后,在媒体融合发展上,主流媒体面临机遇和挑战,将媒体融合作为发展战略,在全球互联网舆论生态中弘扬主旋律、传播正能量。中国社交媒体跻身世界领先地位,2019年微信注册用户突破11亿,成为全球排名第三的即时通讯工具。社交媒体将中国故事传递到世界的各个角落,正在成为外媒引用中国的重要消息源。[19]这些都显示,尽管中国面临的互联网舆论生态仍然严峻,但中国声音已经走向了世界舞台中央。

网络空间命运共同体引领全球互联网舆论生态治理

构建网络空间命运共同体的全球共识。随着世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化的深入发展,国际社会相互依赖也风险共担,不仅形成了国家间理念博弈、技术博弈、话语权博弈的新格局,而且也给每个国家自身的互联网舆论治理带来了新挑战。习近平主席提出推进全球互联网治理体系的四项原则:尊重网络主权,维护和平安全,促进开放合作,构建良好秩序。在这四项原则的基础上,要谋求世界各国的广泛认同,推进互联网国际法制定,推动互联网全球治理体系的变革。

促进全球互联网舆论生态健康发展、促进世界文明互鉴。网络空间命运共同体理念是中国向全球互联网治理提供的公共产品,面对“网络将走向何处”的时代之问,中国以相互依存、合作共赢、“和而不同”的中国智慧,以共商、共建、共享的理念破解世界各国在网络空间面临的共同难题。在全球互联网舆论生态中,中国以人类命运共同体理念为引领,加强文明互鉴和文明融通,促进情感交流和心灵沟通,为建设各美其美、美人之美、美美与共的全球互联网舆论生态贡献了中国方案。

健全国家舆论治理体系、提升国家舆论治理能力。随着世界格局的变迁和中国改革开放的推进,国际国内两个舆论场的边界日趋模糊。全球性风险正在跨越国界,如经济危机、恐怖主义、传染病疫情等,引发国内外舆论相互作用。同时中国转型期社会的结构调整和利益重组,正在导致深层次社会矛盾的累积,负面社会情绪聚集,多元因素在互联网舆论的助推下发酵、蔓延。互联网舆论治理要统筹国内国际两个大局,面对新问题、构建新思维、使用新方法。要增强政府信任,提升主流媒体影响力。要完善舆论监督制度,健全重大突发事件舆论引导机制,线上线下联动,建立健全网络综合治理体系。要整合多种渠道、借助多元声音,形成舆论合力。要关注社会利益和矛盾焦点,创新舆论引导方法,有效疏导社会情绪演变,满足网民对美好生活的新需求,增强网民的安全感、幸福感和获得感。

(本文系教育部人文社科规划基金项目“国家身份的建构与认同:中国负责任大国形象分析与反思研究”的阶段性研究成果,项目编号:20YJAZH106;上海外国语大学新闻传播学院未来全球媒体与智能信息实验室博士生乔丽娟对本文亦有贡献)

注释

[1]童兵、王宇:《论潜在舆论和潜在舆论场及其引导》,《当代传播》,2016年第3期。

[2]Wallerstein, I., The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century, New York: Academic Press, 1974.

[3]Chang, T. K.; Himelboim, I. & Dong, D., "Open Global Networks, Closed International Flows: World System and Political Economy of Hyperlinks in Cyberspace", International Communication Gazette, 2009, Vol. 71, No. 3, pp. 137-159; Wu, H. D., "A Brave New World for International News? Exploring the Determinants of the Coverage of Foreign News on US Websites", International Communication Gazette, 2007, Vol. 69, No. 6, pp. 539-551.

[4]Chang, T. K.; Himelboim, I. & Dong, D., "Open Global Networks, Closed International Flows: World System and Political Economy of Hyperlinks in Cyberspace", International Communication Gazette, 2009, 71(3), pp. 137-159.

[5]李彪、潘佳宝:《再中心化: 文化帝国主义视角下全球媒介产品贸易网络研究——基于全球电影贸易的社会网络分析》,《国际新闻界》,2014年第3期,第77~91页。

[6]张影强、宋煜、潘斐斐:《全国网络空间治理现状及发展趋势》,《国际经济分析与展望(2016~2017)》,北京:社会科学文献出版社,2017年。

[7]https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200. 2019年10月8日搜索。

[8]https://www.bondcap.com/pdf/Internet_Trends_2019.pdf. 2019年10月8日搜索。

[9]https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language. 2019年10月8日搜索。

[10]Barnett, G. A. & Park, H. W., "The structure of international Internet hyperlinks and bilateral bandwidth", Paper presented at the Annales des telecommunications, 2005; Segev, E., "The imagined international community: Dominant American priorities and agendas in Google News", Global Media Journal, 2008, Vol. 7, No. 13.

[11]吳瑛、李莉、宋韵雅:《多种声音一个世界:中国与国际媒体互引的社会网络分析》,《新闻与传播研究》,2015年第9期。

[12]李智:《全球传播学引论》,北京:新华出版社,2010年,第112页。

[13]曹三省、鲁丹:《万物互联时代的“物联网新媒体”》,《新闻与写作》,2016年第1期。

[14]Lash, Scott, "Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation?", Theory, Culture & Society, 2007, Vol. 24, No. 3

[15]李丹珉、谢耘耕、李静:《人工智能时代新技术对舆论生态的影响及治理研究》,《 新媒体与社会》,2019年第23期。

[16]刘小燕、崔远航,《话语霸权: 美国 “互联网自由” 治理理念的 “普适化”推广》,《新闻与传播研究》,2019年第5期。

[17]Bruce W. Jentleson & Steven Veber, "America's Hard Sell", Foreign Policy, November/December 2008, pp. 42-49.

[18]田作高:《西方学者对信息时代国际政治演变的探讨》,《国外社会科学前沿(2000)》,上海社会科学院出版社,2001年,第78页。

[19]何萍、吴瑛:《中国社交媒体作为外媒消息源的现状研究》,《对外传播》,2018年第9期。

责 编/周于琬