提名董事权条款、并购概率与公司价值

——基于中国民营上市公司的证据

2020-11-02

(武汉大学经济与管理学院,武汉 430072)

引 言

中国2005年起始的股权分置改革促使控制权市场愈发活跃,资本市场上以 “宝万之争”为代表的新一轮敌意收购浪潮方兴未艾。众多上市主体在章程中增修反收购条款意图狙击威胁控制权的“野蛮人”。2017年1、2季度,沪深两市有620多家上市公司在现有公司章程中增添了反收购条款。

公司章程条款可视为统筹协调组织行为的规范性内部治理 “宪章”[1]。 《公司法(2005)》、 《上市公司章程指引(2006)》、 《上市公司章程指引(2016)》等法规赋予了上市主体更大的自治灵活性,降低了长期同质化倾向。在中国当前的法制框架和市场实践中,设置较为普遍的有董监事提名权、错列董事会、绝对多数条款和累积投票制等反收购条款。

《上市公司收购管理办法(2006)》强调资本市场需要维护目标公司股东的利益,但学界对大小股东孰为更大的受益方仍未有定论。先前研究或是探讨多个反收购条款的联合作用,或是聚焦单一反收购条款的经济后果,单独关注提名董事权制度的研究非常有限。

提名董事权是公司股东向股东大会举荐董事候选人并提交表决的权利,目的是重新组建董事会或者更换已有的董事会成员。公司章程一般会列示股东行使提名董事权所必需的最低持股份额。通过事前限制潜在进入者的提名董事权,防止外来人以改选董事的方式管控本公司,是一种较为经济有效的反收购方式[2]。

中国民企比国企更容易被市场化收购,且更注重制定自主性、异质性公司章程条款。以民企为研究主体更易于观测反收购条款对资本市场控制权的作用。2006年版 《章程指引》拓展了公司自治空间,且股权分置改革激活了控制权市场,故本文样本拣选始于次年。为了尽可能降低其他反收购条款噪音的干扰,本文手工采集了中国上市民企2007~2018年的提名董事权章程条规,并单独检验了该条款设置的经济后果。

本文的可能贡献在于:(1)首次于中国资本市场上单独详细实证检验了提名董事权条款的反收购与经济后果,扩展了反收购文献的涉猎范围,丰富了国内 “法与金融”研究领域;(2)在新版《章程指引》鼓励公司创新自治的背景下,本文的研究可为章程自治实践提供一定的实证依据;(3)本文发现市场化水平、审计质量等外部制度环境是影响反收购条款经济后果的重要因素,这也为制度环境尚不完善的地区设置反收购条款提供了经验依据; (4)本文对科学设置反收购条款、加强公司治理和投资者保护、完善相关法律政策具有启示意义。

1 文献综述

20世纪后期第4次并购浪潮爆发后,美国上市公司能够自行决定是否设置的反收购条款分4类共24种[3]:驱鲨剂条款、毒丸计划、降落伞计划和白衣骑士计划。上述措施的目的可以归结为减损公司价值;降低收购意向;提高收购成本;限定外来者获取股东身份后对企业的管控权。

股权分散的公司易于成为恶意并购者青睐的投资目标[4]。国外部分研究主要聚焦单一条款的防御作用。 Kadyrzhanova 和 Rhodes-kropf(2011)[5]认为分层董事会是有效的反收购条款。毒药丸计划、绝对多数表决、董责险等规章也能显著降低被收购的几率[6]。有学者分析了反收购条例组合对狙击外来人的作用, Sokolyk(2011)[7]认为反收购条款的数量无法显著作用于并购概率,但分层董事会和毒药丸条款能够有效降低被并购的可能。

外部控制权市场是重要的外部公司治理机制,有助于缓和道德风险,推动管理者做出提高公司价值的长期决策。国外学界研究认为,反收购条款削弱控制权市场作用后,作用于公司价值的途径可能有两种,即堑壕效应和谈判收益效应[8]。

根据代理理论,管理者如果不受治理机制的约束,可能会做出毁损公司价值和股东利益的行为。“堑壕效应”认为反收购条款影响控制权市场的外部治理效用,固化已有利益既得者的控制权,为大股东的掏空行为提供了庇护[9],使得管理者自利倾向增加, 减损公司价值[10]。 Sokolyk(2011)[7]提出,错列董事会的设置与代理成本呈正相关关系。Gompers等(2003)[3]根据多条反收购条款构造 “治理指数”和 “堑壕指数”,并提出反收购条款数量的增多会使公司价值发生减损,公司治理效率也会随之下降。

资本市场上存在控制权变更的外部威胁,或将加剧管理层短视行为,不利于公司长远发展[11]。“谈判收益效应”则指出,反收购条款使得目标公司管理层维持并购中的谈判地位和交涉筹码,促使其获取更可观的并购溢价,减少公司高层潜在的短视行为,有利于实现公司价值[12]。这类条款能够防御外来敌意收购者,保护核心管理层的稳定性,有助于降低公司被并购后给原有利益相关者带来的风险和契约成本,激励管理者合理地进行长期价值投资[13],保障长期研发,增加公司的专利申请数和引用数,利于公司业绩向好[14]。反收购条款也能够向投资者传达公司高层对持续稳定经营成长有把握的利好信息,产生 “信号效应”[9]。

而中国资本市场发轫较晚,不论是内部章程自治还是外部法律保护仍需要继续完善。近年来《章程指引》和 《上市公司收购管理办法》等法规的修订和落实,为反收购领域的探索提供了良好的机遇和素材。吴磊磊等(2011)[15]得出引进累积投票制可显著降低内部人掏空的概率。徐明亮和袁天荣(2018)[16]指出设置分层董事会章程可以显著促进投资效率的提升,而良好的外部制度背景能够增加这一条款对投资效率的治理效应。郑志刚等(2011)[2]认为设计董责险条规、增资程序条规可以减少代理成本;累积投票和提名董事权条款对股东群体的保障作用有限。陈敏(2007)[17]认为如果广大中小投资人不能积极参加股东大会、提名董事难度较大,则累计投票制不能有效地维护散户的利益。伍坚(2007)[18]指出,中国公司章程中限定董事改选数目的条款并非欧美普遍存在的交错董事会章程,限量改选董事的行为与中国法律相悖。李善民等(2016)[19]提出错列董事会条款会提升公司的隐性代理成本,使目标公司被并购概率下降,一定程度上能提高并购的谈判收益。邵军等(2013)[20]指出上市公司设置金降落伞更倾向于保护管理层而非投资人的利益,如若民企引入此条款则不利于控制代理成本。

国内少数文献探讨了反收购条款的组合效用。许金花等(2018)[21]认为公司提高反收购力度会增加大股东的掏空程度,目标公司被并购的可能性随着反收购强度的加强而减小。陈玉罡和石芳(2014)[22]认为目标公司设立反收购条款的目的是维护管理层,将显著减损公司的价值,且其反收购效用发挥受并购规模的影响较为明显。张伟华等(2019)[23]指出,公司设置反收购条款最终庇护的是大股东,会加大掏空几率,与公司价值呈负相关关系。邓伟等(2019)[24]认为反收购条款会使机构投资者的持股比重和买卖业务比例减少,进一步会导致股价的信息含量下降。

简言之,国内已有成果大都聚焦西方反收购条款在本土的适用性。多数文献检验的是反收购条款与经济后果的相关性而非因果关系,且对股权集中程度偏高的中国资本市场上主要留存的第Ⅱ类代理问题的研究有限。国内针对提名董事权条款的深入分析数量较少,且现有资料多认为该条款对公司治理不具有显著作用。已有研究对公司章程里设置的反收购条规是否作用于并购概率也鲜有提及。基于中国社会背景的恶意并购和反收购实证研究亟待完善。

2 概念定义与研究假设

2.1 概念定义

我国的董事提名制度在立法体系和内容上都有待完善,法律未区分股东的提案权与提名权。《公司法》和新版 《章程指引》规定,董事会、监事会以及单一或者共同占有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会上向公司提出提案。但 《公司法》并无 “董事提名”这一定义,只有 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等证监会颁布的上市公司内部治理文件,提及了公司在章程里自主设置董事提名的形式和步骤。

为了增加敌意收购的难度和成本,一些公司章程规定占特定股份比例的本公司股东才可以推举董事。有研究者提出提名权属于法律规定的股东选择管理者权利的范畴,有必要明确这种固有权利的法律概念,减少中小投资人行使提名权时的不合理限制。如蒋娟(2011)[25]在研究中强调了将股东提名权与提案权相分离、并将前者单独作为一项权利的重要性。

2.2 研究假设

提名董事权条款会损害持股人的行权资格,故章程规定的股东持股比例越高,反收购效果越强。中国诸多上市主体参照 《公司法》涉及提案权的内容对提名权进行设计,即将有提名权的持股者的最低持股门槛设置为单一或合计拥有3%的公司股份。过往研究如陈玉罡和石芳(2014)[22]多将最低持股门槛大于3%的提名董事权条款视作反收购条款。 但郑志刚等(2011)[2]、 邵军等(2013)[20]、陈玉罡和石芳(2014)[22]与李善民等(2016)[26]最后认为,最低持股比例高于3%的提名董事权条款并不具有显著的公司治理方面的经济后果,并不能显著降低被并购概率。

一些上市主体对提名权作出的资格限定与提案权相同,但也有数量可观的公司对提名权制定了异于提案权的3%的资格比例。在激烈的收购战中,3%的持股比例限制很难阻止目标明确的收购行为。而 《证券法》与 《上市公司收购管理办法》指出,上市公司占股份额大于或等于5%的股东,一旦增持或减持达到5%,要在3天内披露,且披露前后两天内不能交易持有的公司股份。结合我国5%的收购股权报告制度,且5%是股权结构中的重大股权变动警示线,故而本文认为大于5%的提名董事权最低持股门槛能够起到显著的反收购效果。

据此,本文提出假设1:

H1:设置较高提名董事权比例的公司,被并购的概率会显著下降。

中国等新兴市场国家的股权分布集中,投资者与管理层的第Ⅰ类代理问题并不是公司面对的首要问题,大股东侵损分散的中小投资人权益的第Ⅱ类代理问题更加突出[27]。反收购措施的引入为上市主体的大股东侵损分散投资人权益行为提供了足够的机会和借口。

LaPorta 等(1998)[28]提出把召开股东大会的最低占股份额作为对抗董事指数的一个主要标准,该比例数额越大,分散的小股东组织股东大会与董事会抗衡的难度就越高。李善民等(2016)[26]亦将最低持股比例门槛的数额视作衡量一个上市公司章程中的维护投资者权益程度的关键标准。我国资本市场上大股东把持董事会的现象突出,设置较高的提名权最低持股比例,会削弱外部控制权市场的机制作用,加剧掏空程度。

据此,本文提出假设2:

H2:设置较高提名董事权比例的公司,其掏空程度会显著扩大。

如前文所述,反收购措施与公司价值的关系,存在堑壕假说与谈判收益两种假说。因此反收购条款对公司价值会产生何种方向的影响,取决于谈判收益和壕沟效应的大小。

据此,本文提出对立的假设3:

H3a:设置较高提名董事权比例的公司,其公司价值会显著下降。

H3b:设置较高提名董事权比例的公司,其公司价值会显著上升。

3 研究设计

3.1 样本选取与数据来源

本文聚焦2007~2018年,以中国沪深A股2018年前入市且设置了提名董事权条款的上市民企作为研究对象。剔除了金融保险类公司、ST、∗ST、PT类公司、已退市公司和数据不全的样本,并对连续变量实施了上下1%的Winsor处理,总共获取了1353家企业、8037条分年度的有效数据。

本文所使用的股东提名董事所需的最低持股份额的具体样本,皆从上交所和深交所、巨潮资讯官网中有关上市主体的章程公告中手工采集得来。股东的董事提名权最低持股比例,通常会在公告的 “董事、监事候选人名录通过提案提请股东大会进行表决或决议”这一模块进行表述。其余数据下载自CSMAR数据库。本文数据分析所使用的统计软件为STATA14。

3.2 变量定义

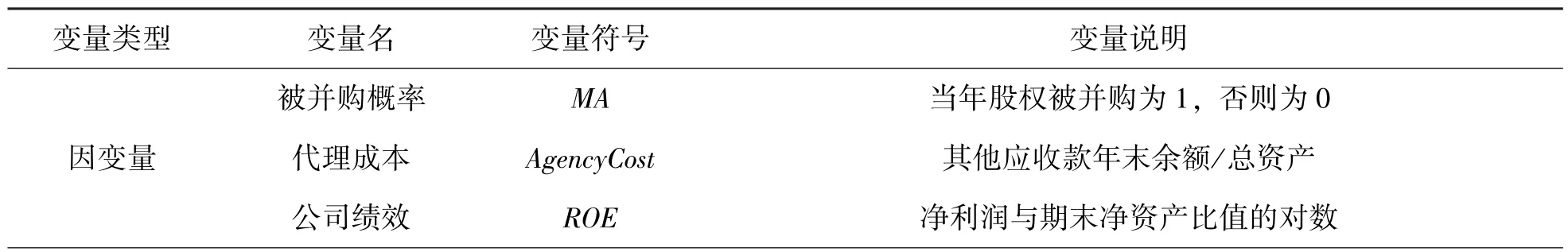

3.2.1 解释变量

本文设置两种解释变量,(1)效仿郑志刚等(2011)[2]、 李善民等(2016)[26]的研究, 将最低持股比例高于3%的提名董事权条款视作反收购条款,设定哑变量nomi,若当年上市主体章程中规定股东可提名董事所必需的最小持股份额大于3%,则设为1;(2)结合我国比例为5%的收购股权报告制度和重大股权变动警示线,将最低持股比例高于5%的提名董事权条款视作反收购条款,设哑变量NOMI,若当年章程内容中规定股东可提名董事所必需的最小持股份额大于5%,则设为1。

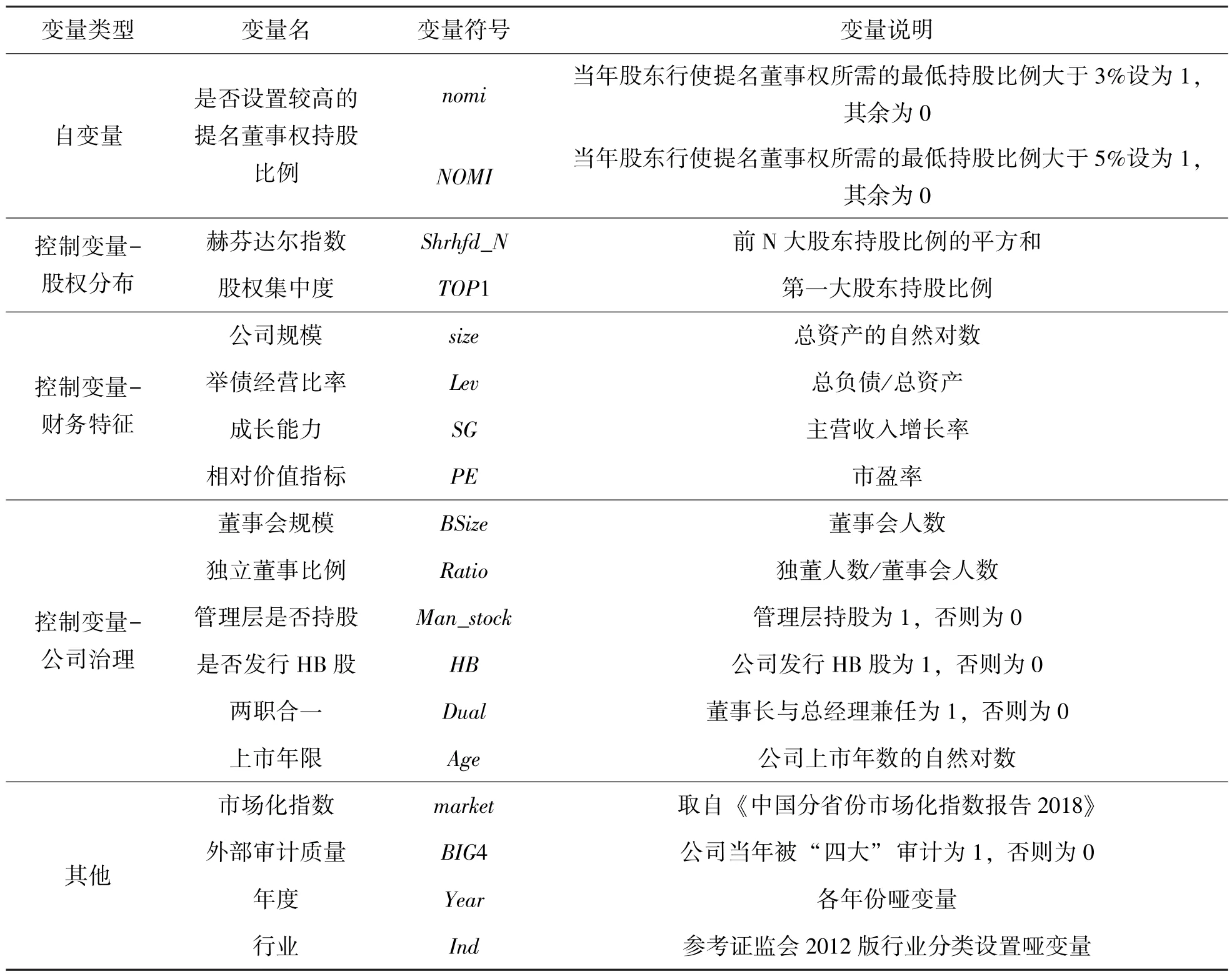

3.2.2 被解释变量

(1) 被并购概率

借鉴陈玉罡和石芳 (2014)[22]、 李善民等(2016)[26]的研究, 本文选取 2007~2018 年交易成功的股权转让事件,剔除关联交易与无偿转让事件。对于1年中存在数次股权被收购事件的公司,将多次并购合并为1次。使用哑变量MA对被并购概率进行度量,当年股权被并购设为1,否则设为0。

(2) 代理成本

我国第Ⅱ类代理问题更加凸显,因此本文主要关注反收购条规设立与大股东掏空程度之间的关系。本文仿效 Jiang等(2010)[29]和魏志华等(2012)[30]的研究,选择其他应收款在总资产中的比重AgencyCost代替第Ⅱ类代理成本。

(3) 公司价值

公司绩效是公司实体资产的运转效率与盈利程度。 本文仿效 Shleifer和 Vishny(1997)[27]、 陈玉罡和石芳(2014)[22]运用的方法,在正文回归中使用权益利润率ROE代表公司价值,并利用总资产回报率ROA施行替代检验。

3.2.3 控制变量

本文效仿现有相关领域的研究并结合中国资本市场的实际情况,使用的控制变量分别有股权分布、财务特征、公司治理特征。此外本文亦对公司所在的不同行业和年度进行了控制。表1汇报了所有变量的详细说明。

表1 变量定义

续 表

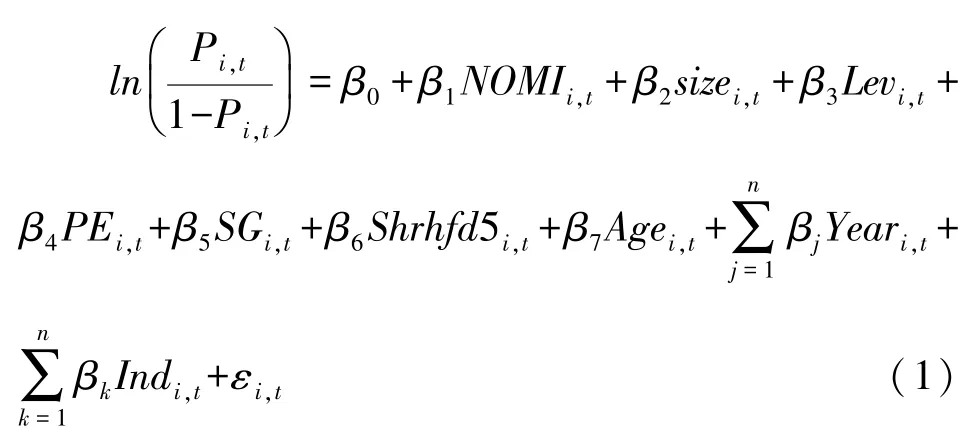

3.3 模型设计

为了检验假设H1成立与否,本文搭建了Lo⁃gistic模型(1)以验证较高的提名董事权比例的反收购效果。Pi,t指代上市主体i在第t年被收购(MA)的几率,解释变量为是否设定较高的提名董事权最低持股门槛(NOMI或nomi),其余变量阐述详见表1。

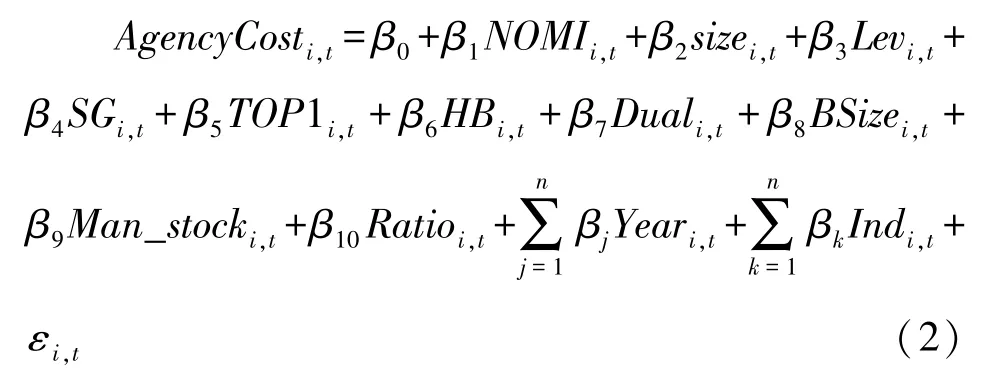

为了检验假设H2成立与否,本文搭建了如下基本回归模型(2)以验证较高的提名董事权比例与代理成本的关系。考虑到近年国内有关公司章程条例的实证研究多数会采用截面或者混合效应模型进行分析,本文构建混合OLS模型。因变量AgencyCost为第Ⅱ类代理成本,自变量为是否设置较高的提名董事权最低持股门槛(NO⁃MI),其余变量阐述详见表1。

为了检验假设H3成立与否,本文搭建了如下基本回归模型(3)以验证较高的提名董事权比例与公司价值的关系。因变量ROE衡量公司绩效,自变量为是否设置较高的提名董事权最低持股门槛(NOMI),其余变量阐述详见表1。

4 实证分析

4.1 描述性统计

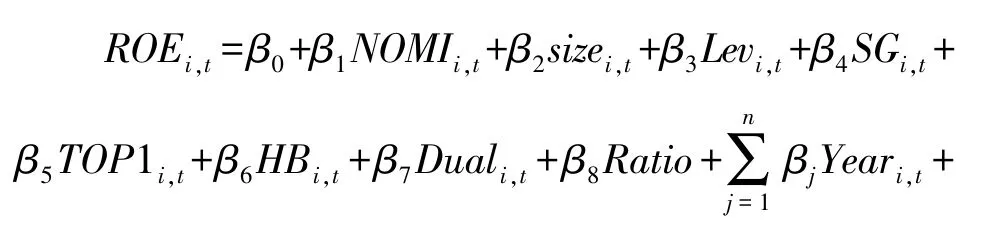

表2呈列了各变量的描述性统计结果。nomi均值表明有25%的样本设置了最低持股比例高于3%的提名董事权条款;NOMI均值表明有6%的样本设置了提名董事的最低占股份额需高于5%的条款。AgencyCost均值为0.015,小于Jiang等(2010)[29]研究中统计的结果,这也与我国近年出台的一系列治理措施有关。TOP1股东持股数额平均数为33.13%,符合我国资本市场股权相对集中的现状。

表2 描述性统计(N=8037)

4.2 回归分析结果

4.2.1 较高的提名董事权比例与并购概率

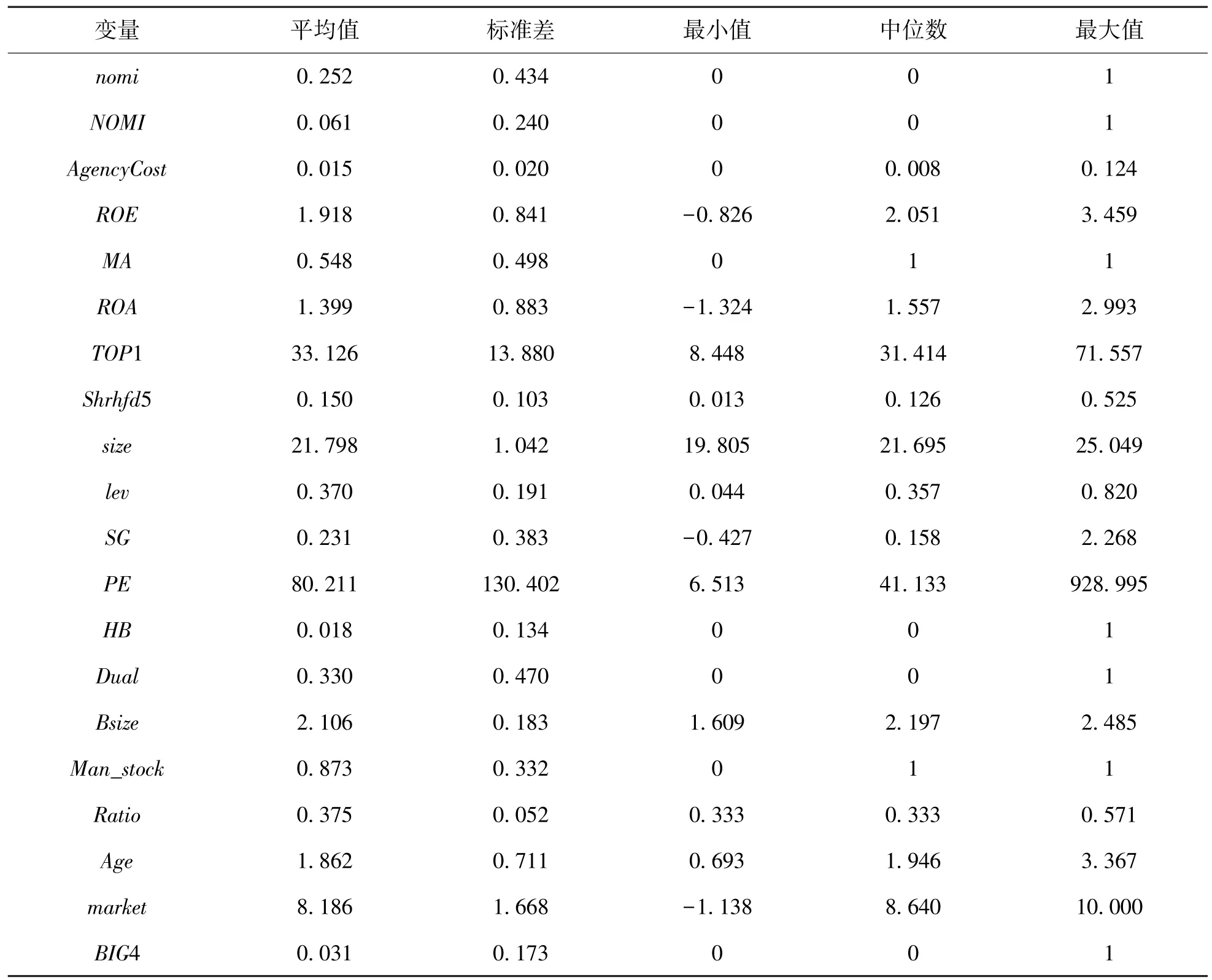

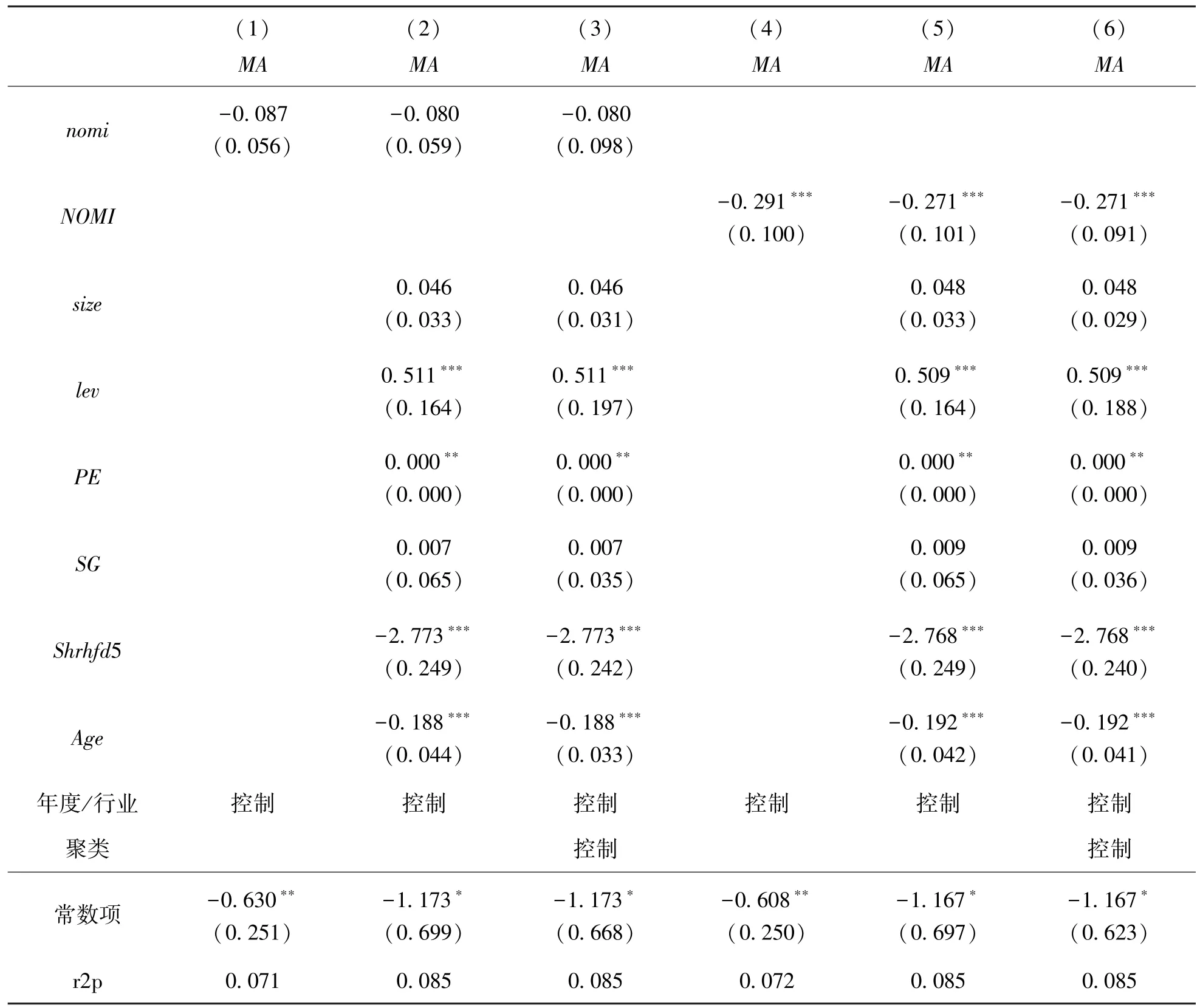

表3显示了假设H1的回归结果。列(2)与列(5)的数据显示,nomi的系数是-0.080,但并不显著;NOMI的系数为-0.271,且在1%的水平上显著。即相较于大于3%的提名权比例,设置大于5%的提名权比例可以在统计上显著降低公司的被并购概率。同时得出股权集中度越高、上市时间越长的公司,被并购的概率越低,符合已有研究的结论。为了避免标准误受到行业层面聚集效应的影响,本文同时进行了行业聚类处理。假设H1被论证,若公司具有较高的提名董事权比例,被并购的几率会显著下降。本文由此认为,将持股的最低门槛数额大于5%的提名董事权章程视为反收购条款更具备合理性。下文将继续探讨设置最低持股比例大于5%的提名董事权条规的经济后果,即使用解释变量NOMI。

表3 假设1的实证检验(N=8037)

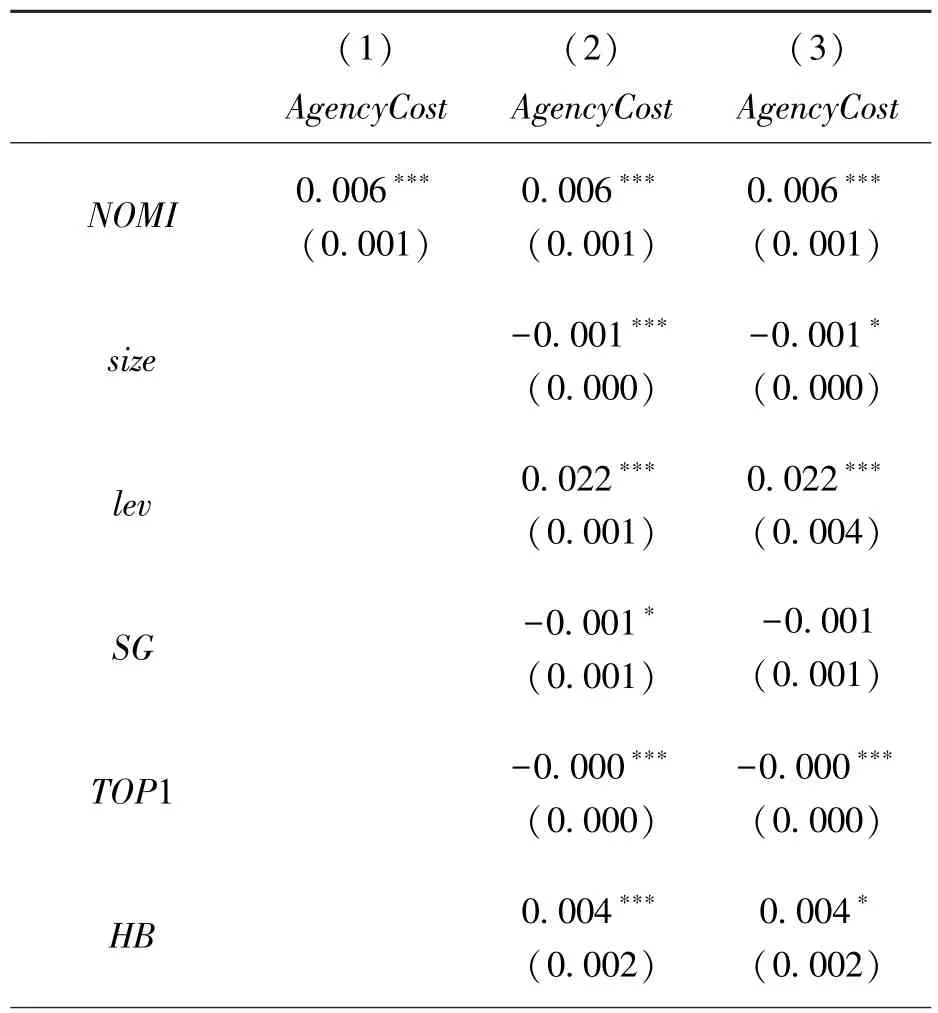

4.2.2 较高的提名董事权比例与掏空程度

表4显示了假设H2的回归结果。列(2)数据显示,解释变量NOMI的回归系数是0.006,且于1%的水平显著为正。本文同时进行了行业聚类处理,假设H2得到验证。章程内容中设定偏高的提名董事持股门槛,会损害甚至剥夺中小投资人 “用手投票”选择代理人的参与权;同时会抵御来自控制权市场的外部威胁,一定程度上保护了内部人掏空行为,导致第Ⅱ类代理成本、即掏空程度增加。

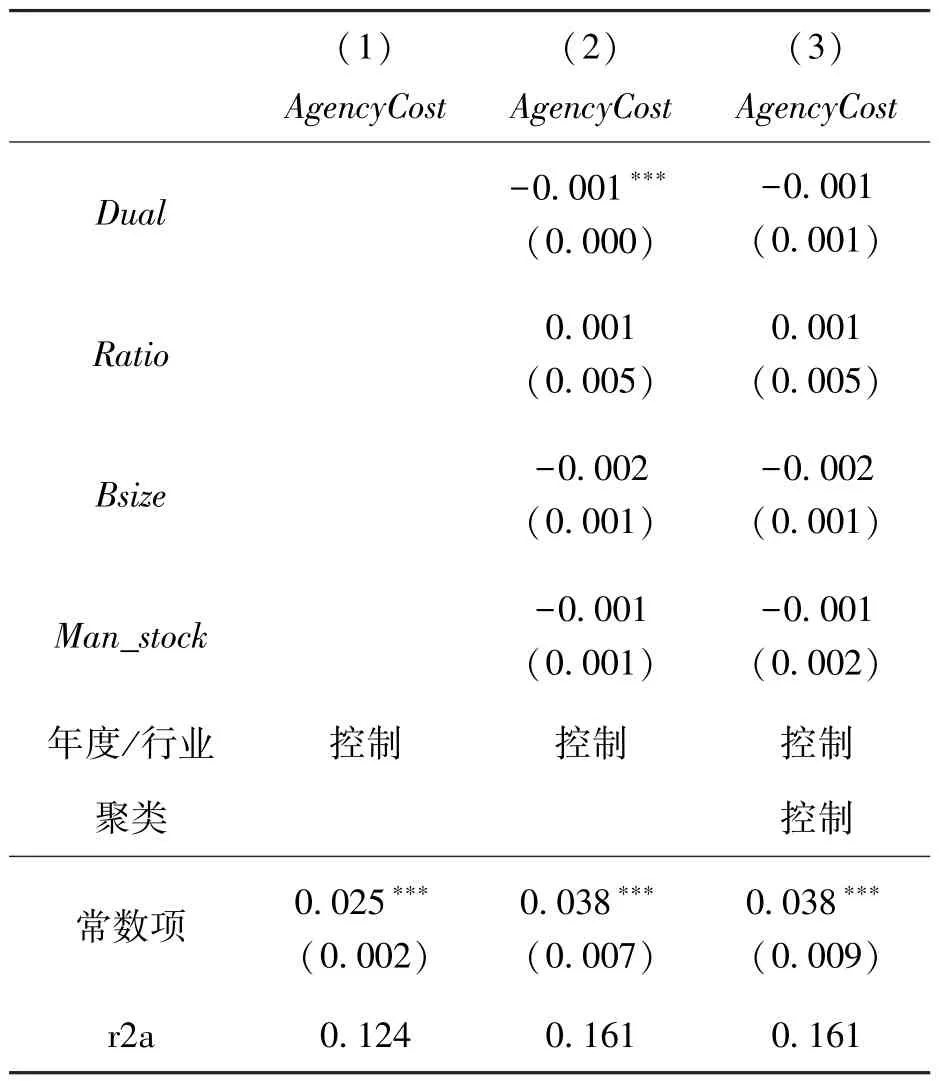

4.2.3 较高的提名董事权比例与掏空程度的进一步讨论

优良的外部制度环境会推动企业内部治理机制作用的发挥,广大分散投资人利益会得到更好的保护,公司管理人与投资人之间的代理矛盾趋于缓解,潜在的掏空行为或将得到抑制。王红建等(2014)[31]提出, 随着市场化总体进程的持续推进,政府对市场的干预减少,法治情况趋于完善;市场中介组织与要素市场的成长迅猛,筹资渠道与方式多样化;经管层组合要素的效率提升,从而能使其充分借助组织和讯息优势,提高内外部资源配置效率。外部审计也被现有研究视作一种有效的外部治理机制,如郑国坚等(2013)[32]提出,高质量的外部审计有助于减少内部人资金占用。因此,本文预测外部制度环境的改善将有助于减弱提名董事权条款对投资效率的负面影响。

表4 假设2的实证检验(N=8037)

续 表

本文应用了樊纲等在2019年整理的中国分省市场化总指数来衡量市场化水平。按照市场化总指数超过或等于中位数、低于中位数,将样本分为较高的市场化水平(H_market)和较低的市场化水平(L_market),进行分组回归,同时检验了市场化水平的调节效应,并进行了行业层面Clus⁃ter处理。表5中的列(1)、列(2) 分别报告了较低的市场化水平和较高的市场化水平下,NOMI与掏空的回归结果。列(1)中解释变量系数于1%的水平上显著为正,说明在较低的市场化水平下,该条款明显加剧了大股东掏空程度;列(2)中解释变量回归系数为正,但显著度低、系数更小,说明在较高的市场化水平下,提名董事权条款对公司掏空的加剧在一定范畴内将被削弱。列(3)报告了市场化水平的调节作用。综合来看,较高的市场化水平将有助于减弱较高的提名董事权所需比例对公司治理产生的负面影响。

表5 假设2进一步讨论的实证检验(N=8037)

为了验证较高的提名董事权比例的掏空效应是否受到高质量审计的影响,本文将样本分为低质量审计组(BIG4=0)和高质量审计组(BIG4=1),并检验了审计质量的调节作用,同时在行业层面进行了Cluster处理。表5中的列(4)、列(5)分别呈列了在审计质量较低和较高时,较高的提名董事权比例与掏空的检验结果。具体地,列(4)中解释变量系数在1%的水平上显著为正,说明在较低的审计质量下,这项条规加剧了大股东的掏空程度;列(5)中解释变量系数为正但不显著,系数更小;列(6)报告了审计质量的调节作用。综合来看,较高的审计质量将有助于减弱提名反收购对内部人掏空的负面作用。

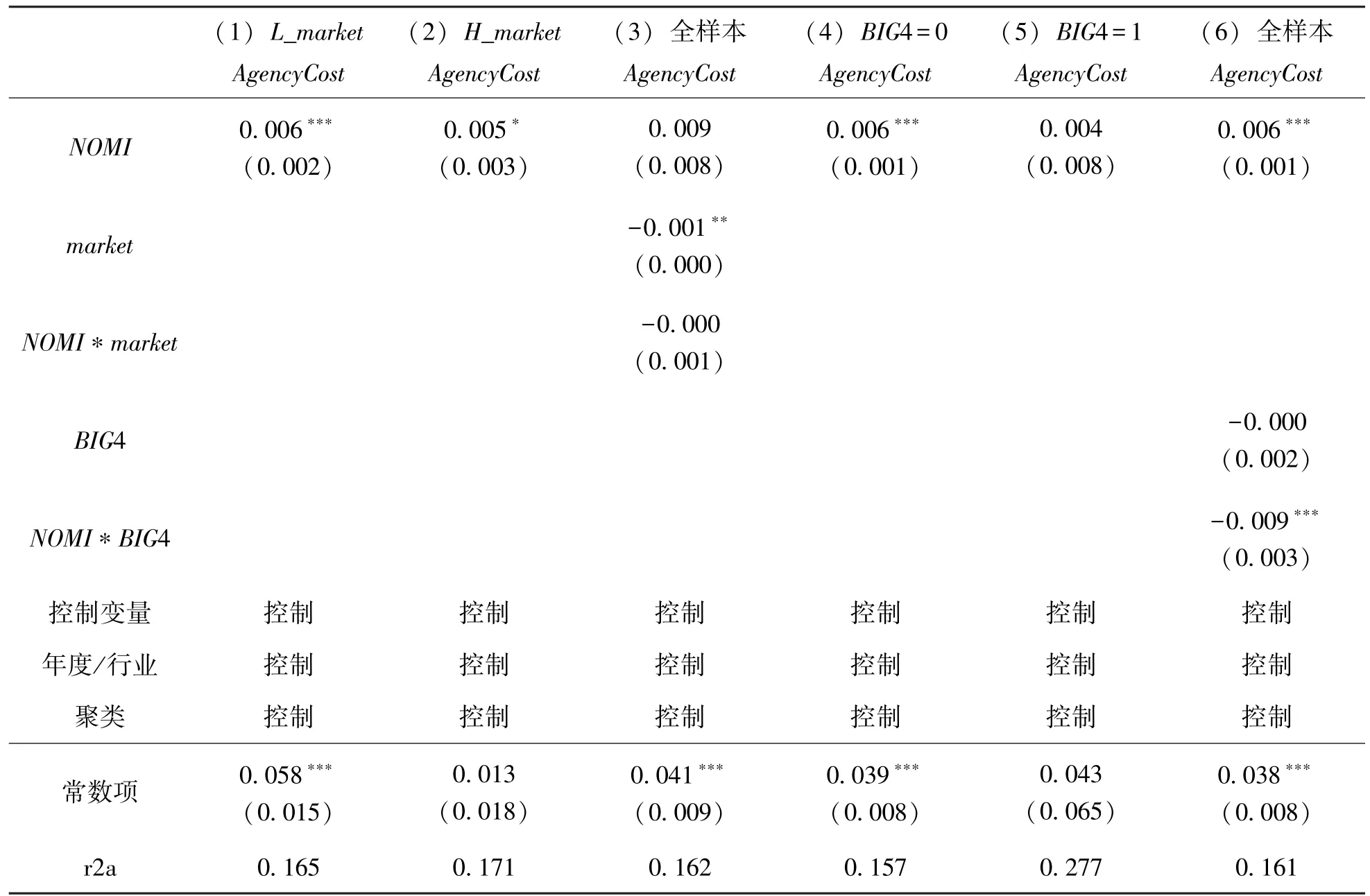

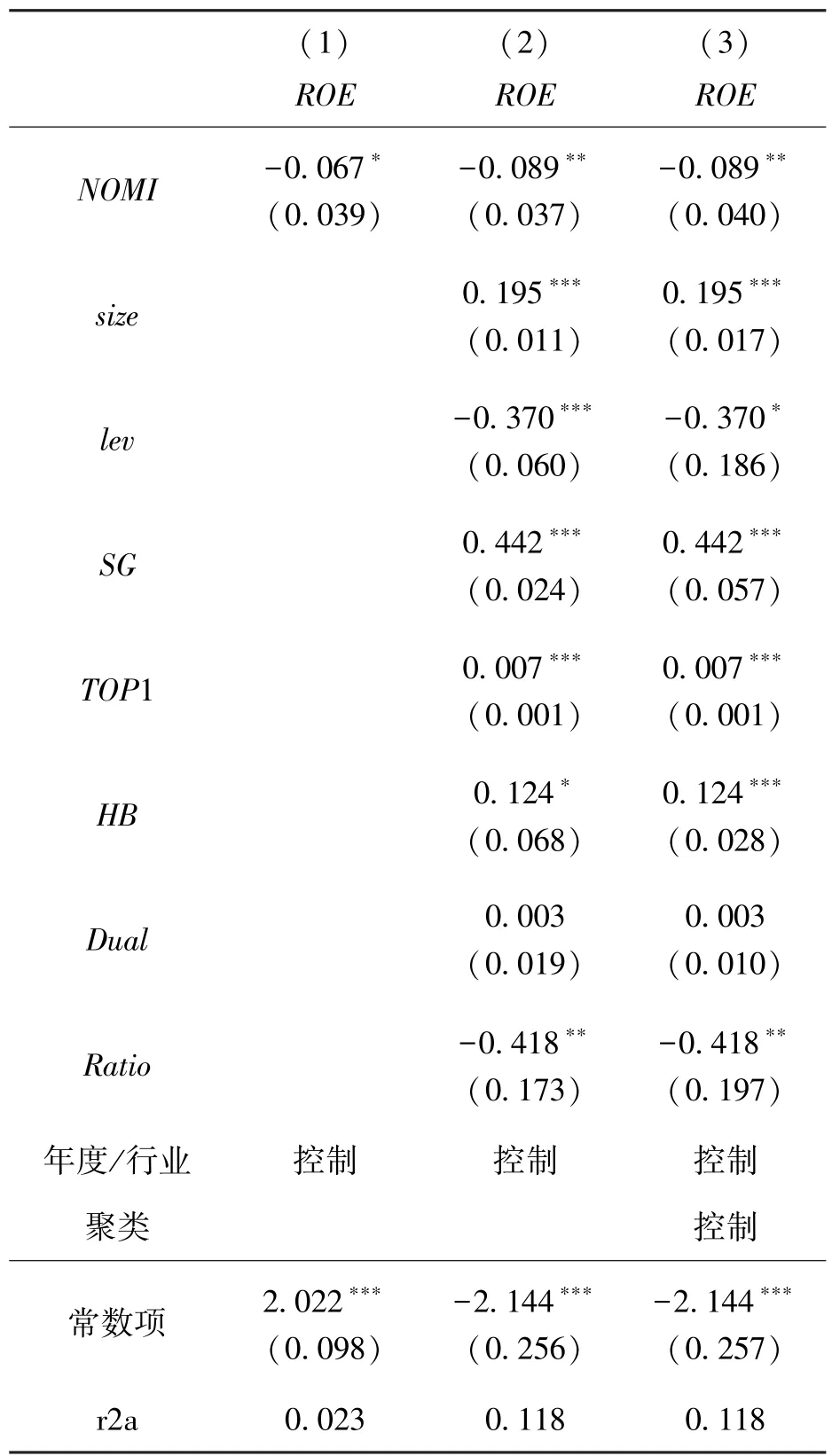

4.2.4 较高的提名董事权比例与公司价值

表6报告了假设H3的回归结果。列(2)数据显示,NOMI与ROE的回归系数为-0.089,且于5%的水平显著。本文也在行业层面进行了Clus⁃ter处理,假设H3a被证明。这一结果证实了堑壕理论, 也与 Bebchuk 等[10]、 陈玉罡和石芳[22]等学者的结论一致,章程里设定较高的提名董事权比例不利于改善公司治理,反收购条款更偏向于维护既得利益者,使得公司价值受损。

4.3 稳健性检验

提名董事权条款与其治理效应和经济后果间或许会互为因果,导致内生性问题。为了进一步检验变量间的因果关系,本文基于是否设置5%以上提名董事权比例对数据进行了PSM配对,将设置了5%以上提名董事权比例的公司视作Treat组,将设置5%及以下的提名董事权比例的公司视作Control组。选定举债经营比率、企业规模、Top1股东持股比例、成长能力、两职合一与否作为配对标准。匹配后Treat组与Control组中的匹配变量没有显著差异,Bias均小于5%,满足平衡性假设。鉴于Treat组数量较少,此处实施1∶3最近邻匹配,并运用配对样本重新回归检验假设H1、H2和H3。结果与上文假设相符且显著,证实本文结论相对稳健。

表6 假设3的实证检验(N=8037)

本文另外采用滞后项L.NOMI作为解释变量,针对假设H2、假设H3重新进行了检验。L.NOMI与AgencyCost和ROE之间的模型系数显著,且与上文假设相符。本文同时采用资产回报率ROA进行了替代检验,NOMI与ROA之间的回归系数与上文假设相符且显著,证明上文结论较为稳健。

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

本文的研究结果表明:公司若设定偏高的提名董事所需持股份额,可以有效降低其被并购概率。本文结合5%的收购报告制度,将设置大于5%的最低持股门槛视作反收购条款,并证实其具有统计上的显著性。同时,公司若设定较高的提名董事权持股门槛,公司内部的掏空程度将加剧,会有损其价值,这一结论最终验证了堑壕理论。较高的市场化水平与审计质量将有助于减弱提名董事权条款对公司治理的负面影响,证实外部制度环境发挥作用。

5.2 政策建议

证监会于2018年颁布的 《上市公司治理准则》提出,广大分散投资者应该在上市公司治理中主动作为,要采用持股行权等多种方法保障其正当利益。上市公司应当执行并落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

提名董事权关系到董事任免和公司决策,重要性显而易见。目前我国上市公司股东众多且分散,限制提名董事所需的持股份额一定程度上有助于减少垃圾提名的泛滥。但在我国股权较为集中的现状下,较高的提名董事权持股比例可能排除了中小股东和外来股东的董事提名权,且寻求事后救济保障和诉讼撤销都具有时效性和成本,不利于保护中小投资者。

本文的检验结果支持了设定较高的提名董事权持股门槛作为一种反收购措施的堑壕效应。公司应当基于整体利益设置更合理的反收购条款,实现谈判收益,而非保护少数大股东的既得利益。

我国法律仍未具体合规化反收购条款,导致学界和实务中对反收购条款的合法性和作用争执颇多。本文认为法规中应将提名董事权与股东提案权明确分离,制定专项条款规定提名董事权,以保护广大中小投资者。

监管部门应当根据公司的实际治理结构,给予原则上的规范保护,鼓励公司在监管范围内科学合理的自主设置提名董事权条款等反收购策略。可充分利用上交所和深交所的问询机制,规范提名权最低门槛的设置。并结合我国各区域市场化水平以及不同审计质量等外部制度环境的差异,引导公司从整体利益出发设置更合适的反收购章程。广大分散投资人有必要加强对章程自治的理解,主动 “用手投票”而非 “用脚投票”。上市公司也应当重新审视公司章程的效力,跳出合规性的桎梏,提高对内部自治的重视程度。

随着资本市场和并购程序的日益成熟,预先设定科学合理的提名董事权条款的经济效用将得到更充分的发挥。