海外华侨华人史料搜集和田野考察

2020-11-02袁丁

袁 丁

(中山大学 历史学系,广东 广州 510275)

2012 年底,在广东省委省政府的大力支持下,《广东华侨史》大型文化工程项目正式启动。该项目不仅包括大批相关学术著作的出版发表、相关课题的发布和推进、既有的华侨华人史文献资料的整理和出版,也包括国内外相关史料的发掘和整理。①目前已经由广东人民出版社出版相关研究著作和资料3批。在此基础上,自2013 年起,在广东省政府侨办等有关部门安排下,每年都派出若干个团组,由项目主编或副主编带队,前往世界主要华侨华人聚居的国家搜集史料,从事田野考察,通常以1 个月为期,由6 位来自不同大学或研究单位的学者组队前往目标国。另外,还不定期派出3 人左右的小团组前往美国、加拿大、新加坡、澳大利亚、新西兰、英国、法国、古巴等国家进行为期1 个月的专项资料搜集。本文即以这两类海外资料搜集和田野考察实践,谈谈自己的体会。

一、海外华社是华侨史料的富矿

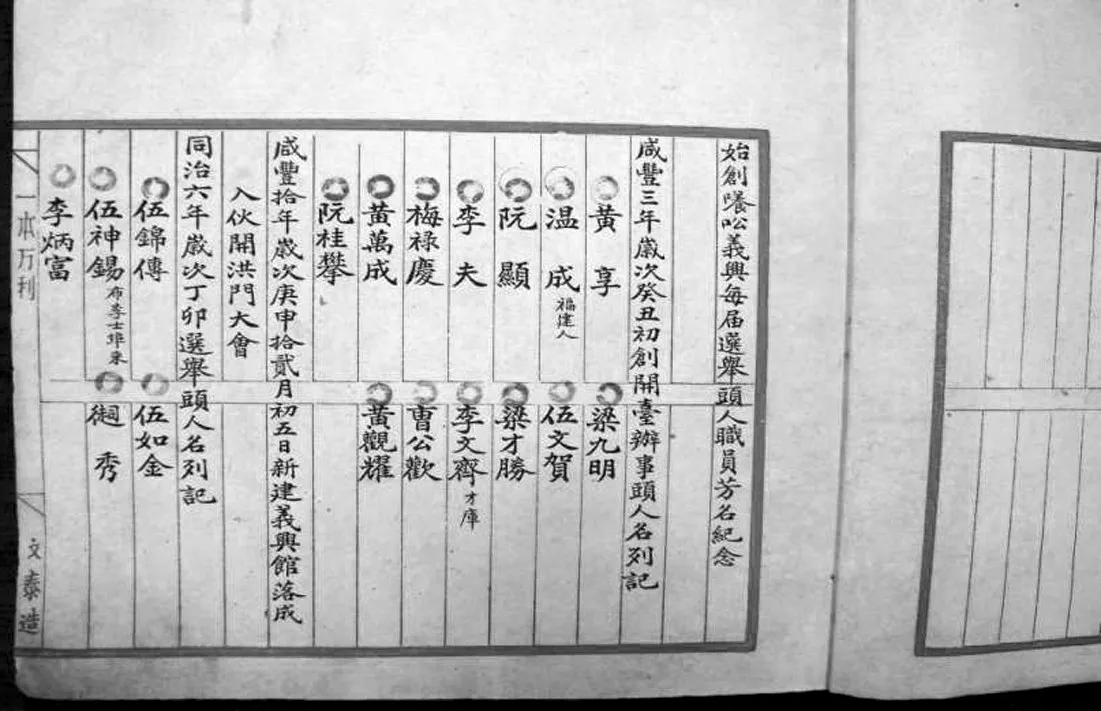

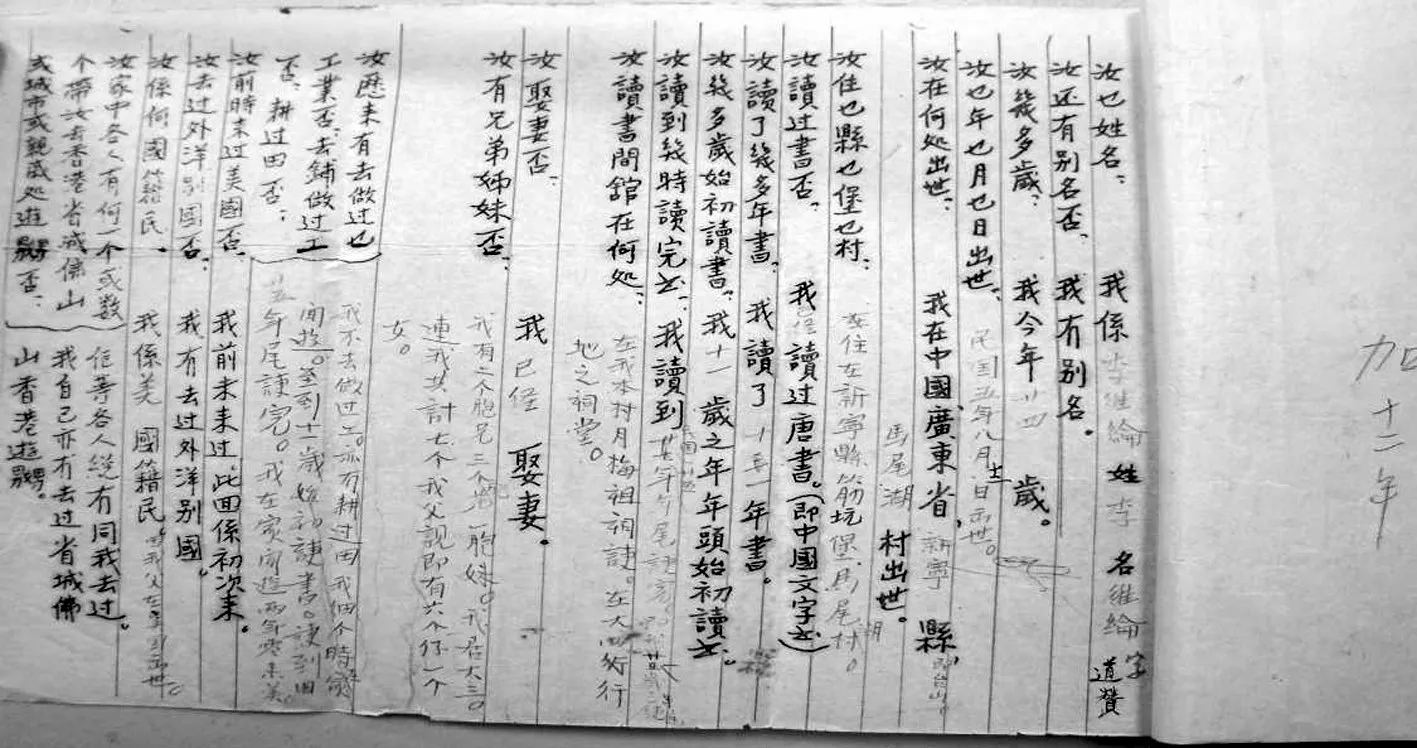

这几年《广东华侨史》项目组队几乎走遍亚洲、欧洲、北美、南美、非洲、大洋洲各主要国家,搜集到极为丰富的华侨华人史文献资料,时间最早的在清中叶,最新的是当代文献。内容涵盖海外华侨华人生活的各个方面,许多是研究者过去从未见到过的珍贵史料,包括社团历年来详细的内部会员登记、历年来往账目、会议/祭祀/对外交往的内部记录、附属机构如坟山/产业/学校/医院/寺庙/养老院等的相关记录,甚至发掘到若干国家海外洪门一类秘密社团的清中叶以来的早期会员名录、海外秘密会党的切口和联络暗号、海外秘密会社的产业记录、各类丧葬记录、医疗记录、华侨汇款记录和原始单据等等,极其珍贵。

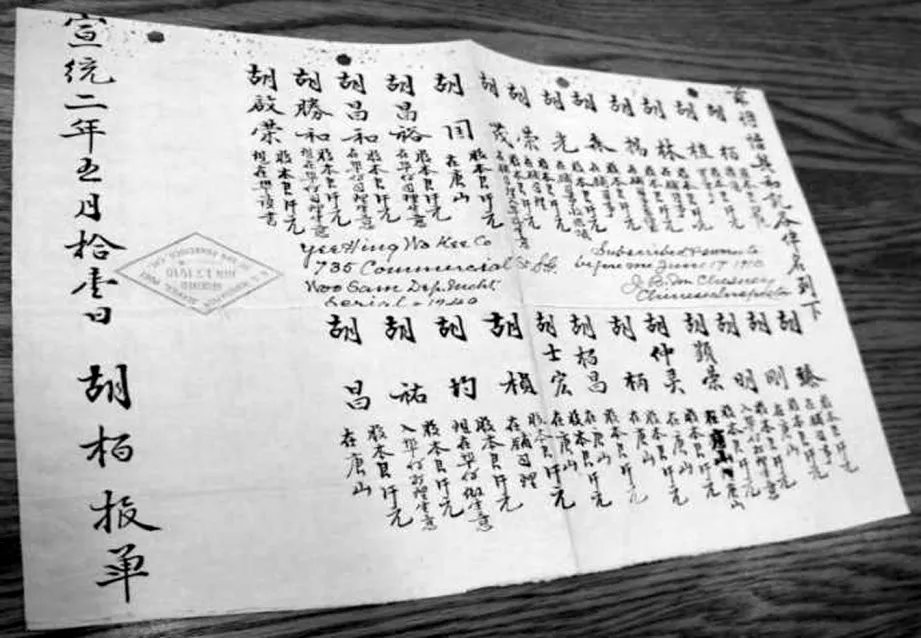

图1 缅甸洪门原始记录

这些文献史料详细记录了清代以来海外华侨华人的各类社团(包括秘密会社)的活动、会员的成份、活动的内容、领导层的选举和变动、包括产业会费募捐等社团内部资金的来源与去向。值得注意的是,海外华侨华人社团的对外交往(包括对中国政府、中国内地家乡和与当地政府的交往)的史料,也常常给人带来惊喜。比如在海外华社中常常发现其早期与中国政府来往的函件及公文、捐款证明、华侨证等各类证明证件,等等。

近代以来,中国内地遇到天灾人祸,海外华侨华人常常以捐款捐物方式赈济故乡,在华侨华人社团文献中常常留下实物资料。如国内寄回国外的各种收据、感谢信,以及当时社团的原始记录、救国债券原件等等。在辛亥革命、十九路军淞沪抗战、中国全面抗战、新中国建设等近现代民族民主革命时期,海外华侨华人曾经大力捐款捐物予以支援,在海外留下大量的物证,为学者的相关研究提供了极佳的一手原始资料。

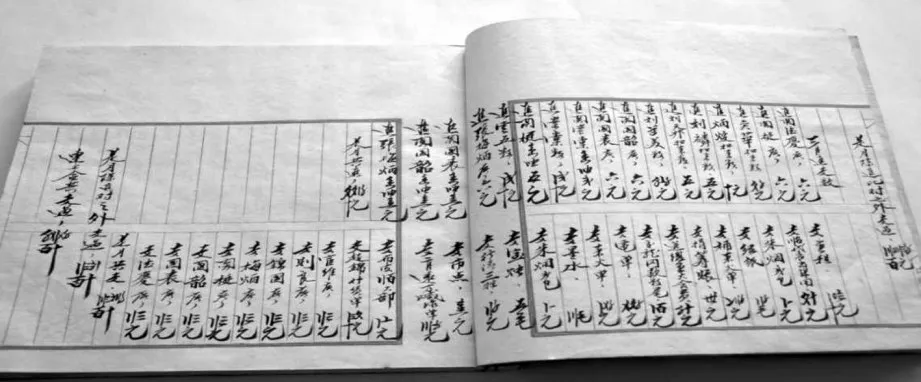

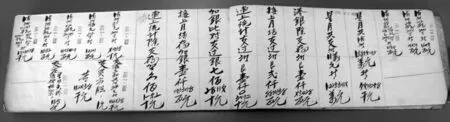

过去,由于种种原因,一般来说海内外研究者总是无法接触到海外华侨华人社团的内部文献,因此多半依赖外部文献,如政府档案、报刊资料,或者相关社团的公开出版物,来描述海外华侨社团。由于条件的限制,这种研究隔靴搔痒,很难深入。譬如海外华侨华人社团的各类经济活动,包括社团会员费的缴纳和支出细节,在政府档案中基本看不到,而海外华侨华人社团公开出版物极为笼统和不准确,时常因为税务和其他原因隐瞒大量真实的收入和支出,造成研究结论的严重失真。学术界普遍认为,只有看到其内部真实的账簿,才能真正了解海外华侨华人社团的财务运营,也才能真正掌握其各项活动背后的经济因素,而这方面资料的获得极为困难。

图2 美国夏威夷华侨华人社团原始账簿

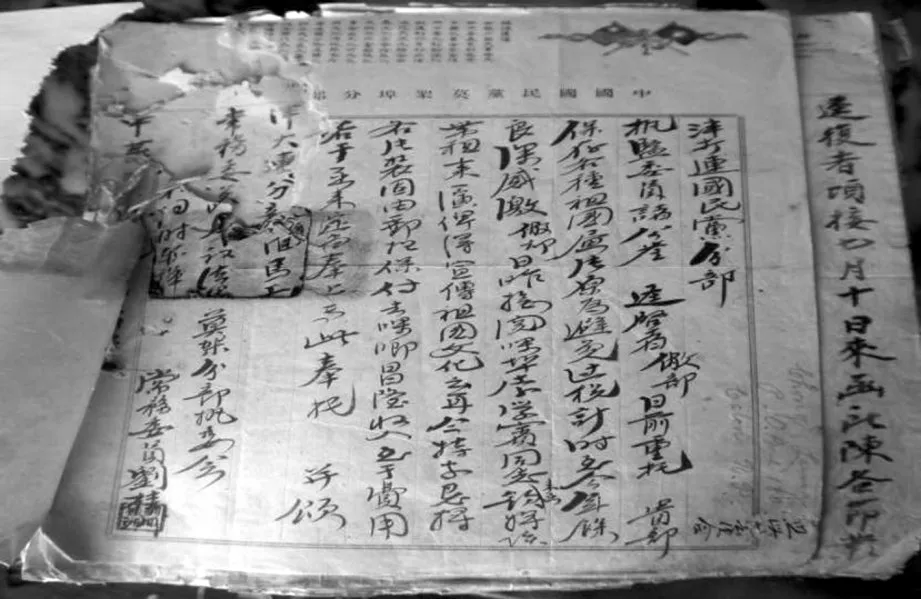

在社团资料方面,学术界以往很少接触的拉丁美洲华侨华人社团原始史料弥足珍贵。除了社团本身的会员登记、会费征收、会馆集会记录、会馆财务收支、会馆与当地政府及中国政府的往来信函外,当地华侨华人会馆所藏近代国民党海外支部资料十分罕见。说明当时海外华侨华人社团与国民党海外支部关系密切。

图3 哥斯达黎加华侨华人社团原始文献

二、政府档案是海外华侨华人史料中极具参考价值的一手文献

近年来,结合《广东华侨史》项目的推进,我们在东南亚、北美、欧洲、大洋洲和南美洲都做了当地政府相关档案的调研工作,得到很多极有价值的一手华侨史料。

近代以来,各国政府尤其是本土存在华侨华人社区或有大量华侨华人生活的国家,都采取各种立法或行政措施,对华侨华人的活动加以管理和规范,由此留下海量的政府文献和内部档案。这些政府官方资料通常包括政府相关法律法规、行政公告、人口统计、商业调查、法院案件、华侨华人与当地政府来往信函,以及当地政府搜集的各类华侨华人信息和政府内部对华侨华人各类事务的讨论会商,等等。其史料因政府的权威性具备极高的价值,常常是诠释历史的关键论据。特别是,各国政府档案的绝大多数都没有出版,甚至没有解密,使得学术界的相关研究常常无从下手。因此,全世界的相关学者一直都对各国相关档案的发掘整理保持高度的兴趣,不断开发各种档案。

《广东华侨史》工程启动后,我们组团在英国的大英档案馆(伦敦)、法国国立海外档案馆(艾克斯)、法国外交部档案馆(巴黎)、美国国家档案馆(华盛顿总馆及夏威夷、马里兰、圣布鲁诺等分馆)、加拿大温哥华市立档案馆、澳大利亚国家档案馆(堪培拉)、西班牙印第安总档案馆(塞维利亚)、秘鲁国家档案馆(利马)、泰国国家档案馆(曼谷)、日本国家档案馆(东京)、苏里南国家档案馆(帕拉马里博)等政府档案馆搜集了大量有关华侨华人的档案文献,正在陆续整理出版。

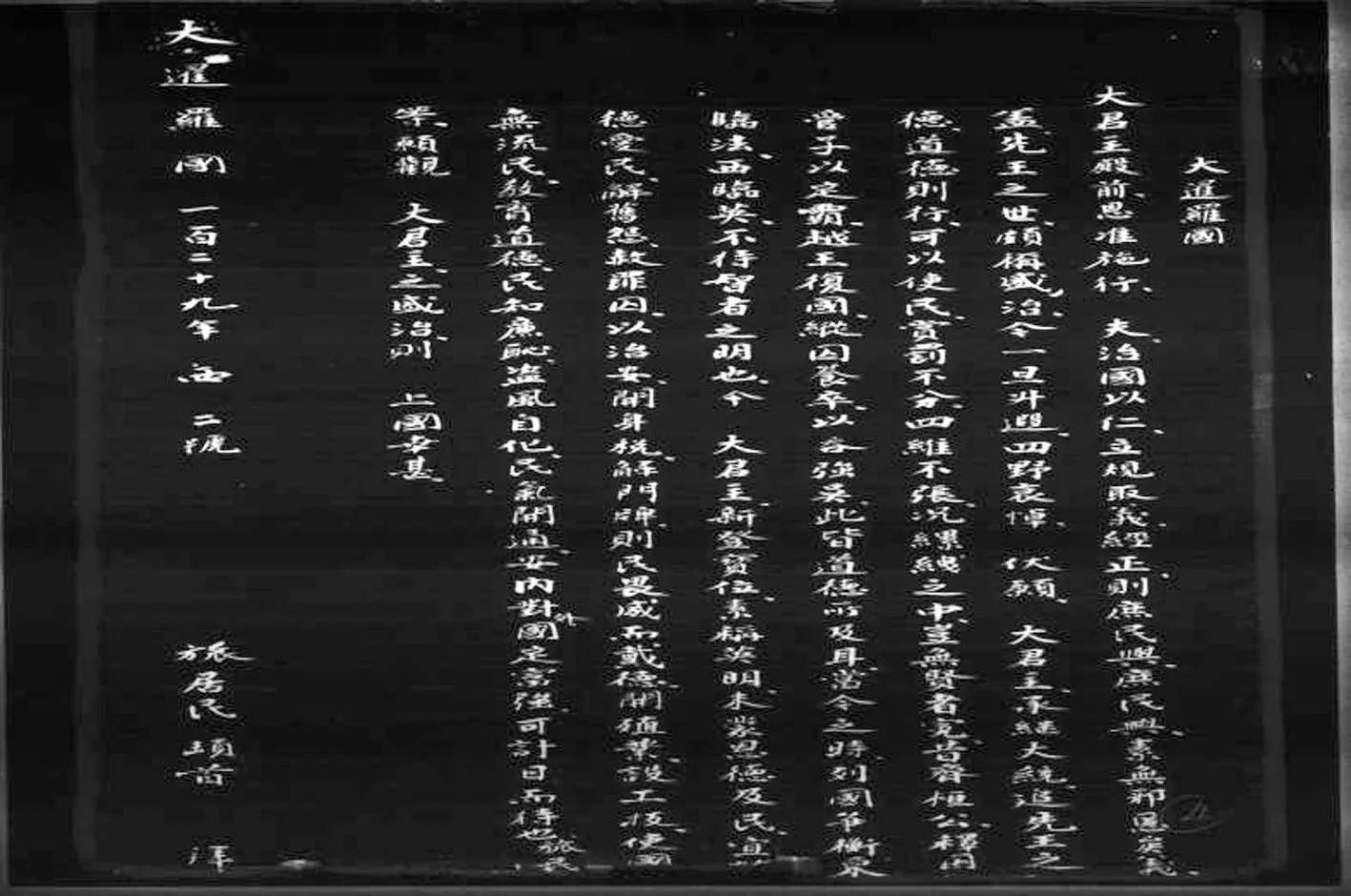

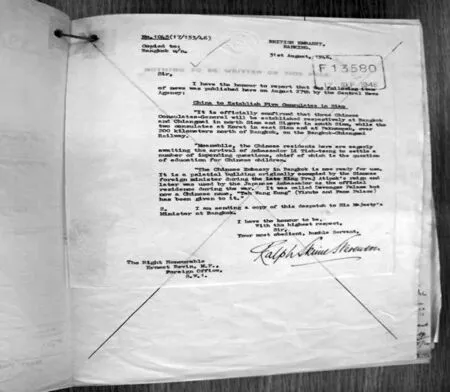

图4 泰国国家档案馆原始档案

以泰国国家档案为例,我们发现其中不仅有海量的泰文史料,也有大量的有关华侨华人的中文、英文资料,内容包罗万象,包括泰国历届政府对华侨华人政治、经济、社会、文教等各个方面的政策和法令的制定与颁布、华侨华人社会与泰国政府的互动、华侨华人在泰国的政治经济活动、泰国政府与中国等国家有关华侨华人的交涉等等,极具研究价值。而时间段大致是从1782年拉玛一世创立曼谷王朝至今,保存相当完整,而且绝大多数从未公开披露。

相比发展中国家,美欧等老牌发达国家其档案制度较为完善,政府对于档案的管理和保存较重视,因此留存至今的各类有关华侨华人的档案不仅数量大,而且完整度高,开放性好,常常成为相关研究最有价值的原始文献。

如美国国家档案馆总馆及各分馆,保存着海量的华侨华人档案。特别是位于加利福尼亚州圣布鲁诺的分馆,保存着近代以来中国人入境的海关、移民局原始档案,是研究近代以来华侨华人问题的宝藏,其中绝大部分档案从来没有被学术界利用过。

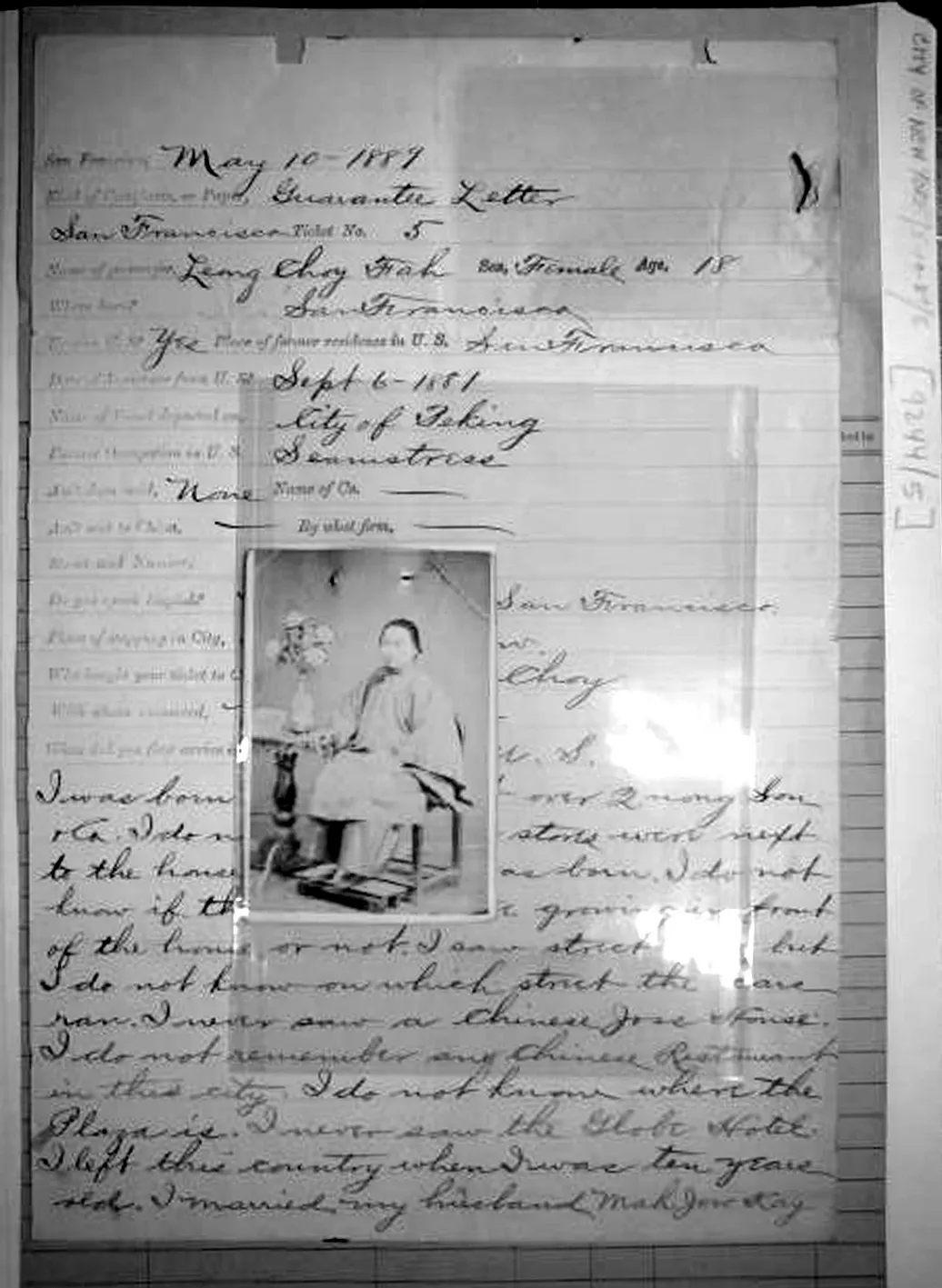

图5 美国国家档案馆华侨入境记录

从具体内容看,近代以来美国政府有关华侨华人档案,一是美国移民局有关于移民的档案,主要有美国档案馆所藏的1884-1943 年美国移民与归化局有关华侨华人移民入境调查档案(圣布鲁诺分馆为主)、美国华商合伙人调查档案(1894-1944)、华侨华人移民出入境登记记录文件等。二是美国海关的档案(主要在圣布鲁诺分馆),早期对出入境的管理主要由海关负责,直至1905 年集中管理移民问题的移民局成立后,海关才作为辅助的作用服务于移民局。因而,对研究早期美国华侨华人的出入境情况和美国排华政策的具体施行过程,海关档案是为一重要的史料,其中包括海关与美国财政部的报告和往来书信(1869-1912)、海关发给各联邦政府机构的报告和书信往来(1895-1919)、收到来自其它国家海关部门的文件(1895-1915)等。三是美国联邦法庭的档案(藏圣布鲁诺分馆),其中与本研究相关的有美国联邦加利福尼亚地区法庭档案、美国联邦上诉法庭档案。这类档案中有大量近代华侨华人在美国排华期间,在面对进入美国遭到阻止时,向美国当地法院上诉和法庭审理的原始记录,具有颇高的研究价值。四是夏威夷早期(尚未加入美利坚合众国时期)有关华工的原始记录(藏夏威夷分馆)。五是美国国会有关制定美国排华法案的听证和辩论记录(主要藏于马里兰分馆)。

图6 美国国家档案馆华商合伙人调查档案

正如《广东华侨史》团队成员所指出的,1882 年美国国会通过了《排华法案》,其针对的直接对象是入境美国的中国人。在这一时期,美国海关和移民官员被要求确定能被允许入境的中国人身份的真实性。最初的排华法案为华商、学生、教师、外交官和旅行者提供了豁免身份,但抵达旧金山的华侨华人是一个多元化的群体,他们并不总是属于纯粹的法律范畴。排华法案的实施不仅令美国人形成了“种族、阶级、公民身份”等概念,也使得华侨华人在入境过程中经历的司法部门和执法部门对其法律定义、实际情况的不同解释,塑造了华侨华人对不同身份、阶级的理解。面对日趋严苛的法律限制,希望入境的华侨华人也在积极寻求对策。尽管《排华法案》不断修订,对华侨华人入境的控制程度不断升级,种族、性别与阶级意义上的“他者”形象日益明晰,但华侨华人的抗争从未停止。在对排华政策的抗议和挑战中,他们发现了恰当的途径和方法,其中最重要的选择是以法律对抗法律。华侨华人援引《美国宪法第十四修正案》第一款“人身保护”条款,抵抗海关“不正当”的入境审查,向法院申请人身保护令。不同时期的排华法案中,有对可豁免华侨华人群体的规定,法院据此对符合条件者予以入境许可。因此,大量的法庭审理记录,为我们今天全面认识和理解当时中国人入境美国的复杂情景,有了不同的扎实的一手史料。

尤其值得注意的是,各国政府档案不仅仅提供了近代华侨华人资料,还有大量的现代当代的一手资料。例如大英档案馆所藏档案里,就有极其丰富的现当代东南亚华侨华人原始史料。反映出英国政府及海外机构对于东南亚华侨华人社会的观点及对策,以及有关政府对中国大陆和台湾有关华侨政策的因应,和英各政府部门之间关于华侨华人问题的公文往来。

图7 大英档案馆原始档案

其中包括英国外交部门档案里对涉及中国双重国籍问题的调查报告,对新加坡、马来亚、泰国华侨华人的调查。这其中包括对华侨华人学校、华文教材、华侨华人政治认同的调查和政府应该要采取的措施。从档案中可以发现,当时英国政府高度重视新中国成立前后东南亚的华侨华人的政治倾向,特别是大中学生的政治动向,始终关注着新中国对于华侨华人的政治态度和经济往来,重视东南亚华侨华人的教育和宣传,并根据海外使领馆及殖民地当局的各种调查报告制定和修改英国的相关政策法规。

三、海外各类私人文献是拓展相关研究的宝库

随着《广东华侨史》工程的推进,我们团队在发掘海外华侨华人史料中深刻体会到,海外私人文献对于相关研究有不可替代的重要作用。

近代以来,随着逾千万中国人走出国门,辗转流徙至世界各地,其在工作和社会中留存下来海量的私人文书。包括私人书信、账本、族谱、原始商业单据、抗日国债、“口供纸”、护照/华侨证等各类证件,林林总总,不一而足,为华侨华人研究提供了丰富的一手史料,可以与政府官方档案、华侨华人社团文献互证,拓展相关研究领域。

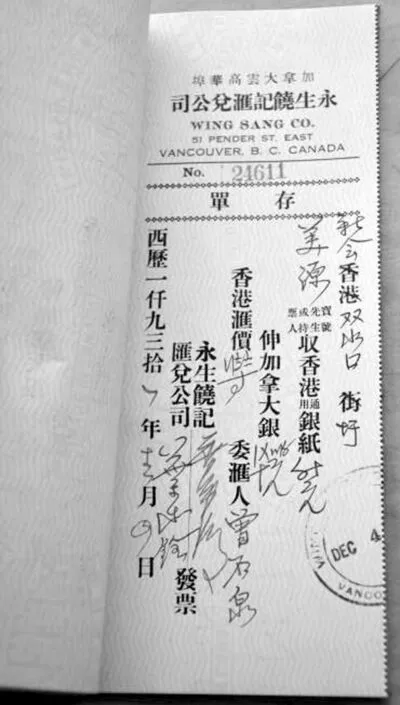

例如,我们在加拿大温哥华发现的叶氏家族文献就很有代表性。在温哥华,我们首次发现到当地叶氏公司的永生饶记汇兑公司1929 年至1934 年的逾1 万张汇兑单,以及账本、来往信函等私人文书。从汇款情况中可以看出,其汇款多以港币计价,汇率随季节和年份呈现不同的变化,但是始终保持经常性汇款和小额汇款的赡家性特点,其汇款中介也十分稳定,汇款方向和季节性也保持稳定。这批资料,除了可以用于研究近代中国与北美之间侨汇的运转,还可以进一步用于研究叶氏家族及其企业经营、加拿大与香港当局的侨汇政策、加拿大元和港元的汇率变动等等多方面问题。

图8 温哥华永生饶记汇单底单

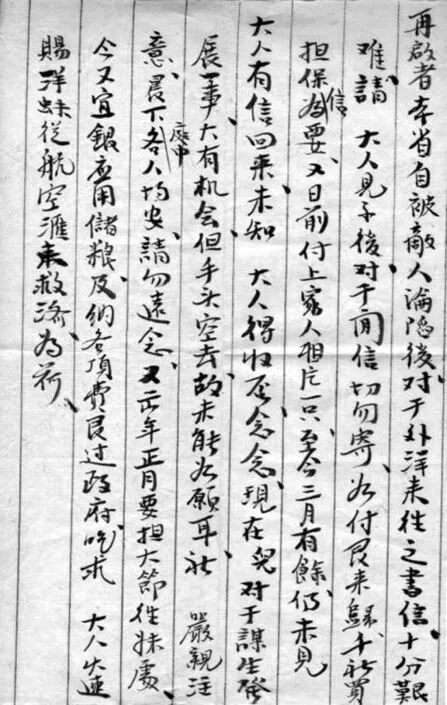

近年来在广东珠三角地区发现的大量近代华侨“口供纸”,是当年中国人为规避美国《排华法案》风险、设法进入美国的特有文献。1882年,美国国会通过《排华法案》,规定停止从中国输入劳工,只允许外交官、学者、学生、商人和旅行者在美国短期逗留,还禁止所有华人加入美国国籍。以后,排华法案层出不穷,变本加厉,将所谓华侨“劳工”的范围扩大到一般文职人员、经理、店主、采购员、供销员、记帐员、会计、出纳、学徒、医生、餐馆和洗衣店老板、厨师、小贩等等,严禁这些华侨华人入境;并且不准已经在美国的华侨华人劳工申请家眷前往美国,只允许在美国出生的华人移民入境,使得侨乡向美国的移民几乎完全中断,侨眷因此苦不堪言。

1906年初,美国旧金山发生大地震,并引发大火,意外地给赴美华侨华人移民开辟出一条新路。由于当地警察局和移民局档案毁于地震带来的大火,因此一部分来往于中美之间的华商开始利用这个缺口,为希望移民美国的亲属编造在美国出生的理由,使得四邑侨乡家眷得以成功移民。很快,美国华侨华人和四邑乡民发现可以制作假口供,帮助希望移民美国的亲友和乡人以美籍华人直系亲属或在美国出生者的直系亲属名义移民美国。于是“口供纸”便应运而生,逐渐从个别村落扩展到四邑各地,最后扩展到几乎整个珠江三角洲流域,但仍以四邑地区为主,因该地区海外移民以美国居多。

但是以往国内外学术界只在中国大陆发现此类文献。通过海外调研,我们不仅在美国移民局档案里,而且居然在美国华侨华人家里,发现了保存完好的近代“口供纸”原件。这是《广东华侨史》工程的意外收获之一。这些“口供纸”以实物形式,印证了近代华侨华人在入境美国时所采取的对策。

尤其难能可贵的是,我们做海外田野考察时,不仅发现了美国华侨华人的近代“口供纸”原件,还有其家族的族谱原件,以及相关的家族相片等私人文献。与中国地方志、史书、官方档案相对应,可以使研究建立在更扎实的基础上。①参见拙文《从新发现的口供纸谈起》,载袁丁:《跨国移民与近代广东侨乡》(中华书局2019年版)。

此外,海外华商企业的账本也是极其重要的一手文献。保持至今的海外企业账本时有发现,是研究海外近代华侨华人经济的重要资料,值得深入研究。这方面的资料,目前学术界常常难以发现,主要是因为大多数老的华侨华人企业的账本资料,一般会随着企业破产倒闭而散失,而私人家中往往不会保存这类文献。

图9 美国波士顿华侨“口供纸”原件

图10 美国华商企业原始账本

图11 加拿大华侨家信

私人书信是海外华侨华人私人文献中数量最多的资料,也是最难以发掘的资料。由于私人信函多为家书,其主要内容为家庭琐事,大多数人不愿意将其向学术界公开,故难以利用。我们在《广东华侨史》海外系列田野考察中,发掘到不少这类私人信函,对于了解当地华侨华人的历史有很大的帮助。尤其值得注意的是,这类私人信函不仅仅保存在私人手中,其实往往可以在政府档案馆、各类公私博物馆、大学图书馆、华侨华人社团等机构中发现。在海外调研时,需要拓展自身的眼光,更广泛地搜集史料,才能有更多更好的一手史料发现。

除了文献之外,《广东华侨史》工程海外调研还拍摄了大量实物资料,包括各类华侨华人墓地碑刻、各类社团牌匾、唐人街和社团建筑及内部装饰等,可以补充文字文献的不足,扩充研究的范围,加大研究的深度。

此外,海外华文报刊、政府出版物、华侨华人社团公开出版物,这些为大多数国内外学者所熟知,也相对容易得到。故不是《广东华侨史》工程海外田野考察和资料搜集的重点,虽然也有大量收获,但本文不再赘述。

四、结 语

从学术意义上说,海外华侨华人史料包罗万象,不可能在几年内搜集完毕。由于时间和经费的限制,我们常常是对着海外浩如烟海的原始资料望洋兴叹,唯有尽可能地在最短时间内搜集最多最重要的史料。另外,除了时间和经费限制外,我们还往往遇到各种人为的障碍,不少海外华侨华人社团尽管有着丰富的历史文献收藏,但却自始至终不愿意对外界(包括学术界)公开,这是我们每每扼腕叹息的。由于许多华侨华人社团保存文献的物质条件有限,随着时间的推移,很多有价值的历史文献遭遇虫蛀、水浸、鼠咬和风化,现在已无法完好保存和利用。更有甚者,不少海外华侨华人社团在搬迁或装修房屋时,丢弃全部或大部分历史资料,使许多历史悠久的著名社团今日竟无踪可循。这也是我们在海外田野考察中,深感遗憾的事情。

综上所述,《广东华侨史》工程启动以来,相关参与者的海外田野考察取得丰富成果,不仅为广东华侨史的撰写提供了大量原始资料,也为中外学术界积累了丰富的海外华侨华人一手史料。这些资料不仅可以用于研究近代以来的世界华侨华人历史,也可以用于研究各国的历史,包括近现代中国史。今后,我们希望通过系统整理出版和建设数据库方式,向国内外公开相关资料,促进学术界相关研究的发展。