统编语文教材中的小古文精读探究

2020-10-29张明凤

张明凤

统编小学语文教材共选入15 篇小古文,有寓言和神话(《守株待兔》《自相矛盾》《精卫填海》),有读书与故事(《囊萤夜读》《铁杵成针》《古人谈读书》二则),有智慧儿童(《司马光》《王戎不取道旁李》《杨氏之子》《两小儿辩日》),还有琴棋书画(《书戴嵩画牛》《学弈》《伯牙鼓琴》),四个主题再加一篇节选的《少年中国说》,完成了原苏教版小语教材没有古文,原人教版小语教材只有三四篇古文的蜕变。小古文的学习将是使用统编小学语文教材的一项“硬核”挑战。“文言”是以我国先秦时期的口语为基础形成的书面语言,它记载、保存、传播着中国古代科学文化,在文化传承和教化育人方面起着举足轻重的作用。因此,我们应努力开发教材内外资源,将精读教材小古文与阅读拓展关联小古文并举,拥抱中华文化的文字之趣、词句之变、文韵之美和文化之博。

一、阅读似曾相识的“变脸”课文,了解古文字词

一提起古文,我们总认为它难,阅读下面这篇古文,真的难吗?

衔石救渴

鸦渴,见巨瓶置于庭心,趋而饮之。水积其半,而瓶口小,不受啄。鸦衔小石填之,石满而水上溢,乃救其渴。(选自《伊索寓言》)

“鸦”是“乌鸦”,“渴”是“口渴”,“见”是“看见”,“置”是“放置”,“庭”是“庭院”,“心”是“中心”……一只乌鸦口渴了,它看见在庭院中心放着一个大瓶子……这不就是我们一年级的课文《乌鸦喝水》吗?阅读小古文,远没有我们想象的那么难。

统编小学语文教材中有近30 篇这种由古文“变脸”而来的课文,如《狐狸和乌鸦》《曹冲称象》《蔡伦造纸》《西门豹治邺》……我们把这些课文再“变脸”回去,让学生自行与课文对读,他们就会自然地与古文相遇,触摸古文字,了解小古文的字词特点。

1.了解古文字义及其变化。

通过阅读这些似曾相识的“变脸”课文,我们知道了文言中有很多单音节词,还有一词多义(如“故”有“事故”“缘故”“旧的”“特意”“死亡”等多个意思,现代汉语也一样)和一义多词(如“说”可以有“曰”“云”“言”“谓”“陈”“道”等不同的表达);了解了文言中的人称代词较多,常用的第一人称代词就有“吾”“我”“余”“予”等,这还不包括帝王专用的“朕”“孤”“寡人”等;我们还接触到了“之”“其”“也”“乎”等虚词,常见的发语词“夫”“维”“且”“盖”等。

字词义的古今变化是我们初学文言的重点。通过阅读“变脸”课文与教材小古文,我们知道了古今字词义变化主要有三种:(1)词义扩大。如“河”,古代专指“黄河”,现在是河流的通名。(2)词义缩小。如“妻子”,古代指“妻子和儿女”,现在专指“男子的配偶”。(3)词义转移。如“走”,古代是“跑”的意思,现在是“行走”的意思。了解词义的变化,才能准确地理解文言文,精准体会文言文的意思。

2.结识有趣的通假字。

通假字其实就是白字(错别字),但偏要说成通假,是不是很有趣?“通假”就是“通用、借代”的意思,通假字所代替的那个字叫“本字”。古时候,由于文字不够用,且不统一,有些字有音而无本字,使用时只好用同音字或相近字来替代。此外,古人在写作中为了避讳某些字,也用其他字加以代替。种种原因造成了文言中的通假字现象。需要强调的是,通假字要按本字的音去读,才不至于把意思理解错。如“学而时习之,不亦说乎”的“说”,通“悦”,是“愉快、高兴”的意思,读的时候不能读成“shuō”,而应读“yuè”。我们要尽可能多地记住一些常见的通假字,这样有助于我们通顺地阅读文言文。

3.关注文言词类活用。

“词类活用”也是精读小古文必须掌握的常识,主要包括名词、动词、形容词的活用。如“陈胜王”的“王”本是名词,在这里活用成动词“称王”的意思。当然,我们还要关注一些名词、动词、形容词的“使动”用法和“意动”用法。如某些词充当谓语时,其动作属于主观上的感觉、看待或评价时,一般用作意动。如“稍稍宾客其父”的意思是“渐渐地把他的父亲当作宾客对待”,这里的“宾客”就是名词的意动用法。

二、精读熟悉相知的教材古文,熟悉古文句式

通假字、词类活用和句式倒装俗称古文阅读的三大障碍。我们精读小古文,要在熟悉一般句式结构的基础上,初步了解句式倒装。

1.熟悉判断句和疑问句。

我们在熟悉虚词“者”“也”的时候,了解到这其实是一个判断句式。在文言中常见的判断句式有:(1)“……者,……也”“……,……也”“……,……者也”“……者,……”“……,……者”等。(2)采用副词“乃”“即”“则”“皆”“是”“诚”“为”等表示判断。(3)采用否定副词“非”表示否定判断,如“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在贿秦”就是一个否定判断句。

在文言文学习中,我们还要掌握一些固定句式,如“有……者”“不亦……乎”“得无……乎”等等。掌握和熟记这些固定的句式,有助于理解整个句子乃至整篇文章的意思。如“学而时习之,不亦说乎”“何罪之有”等就把疑问句的特征鲜明地表达出来了。而文言疑问句的形式主要有三种:一是句末用疑问语气助词“乎”“耶”“哉”“欤”等表示疑问,如“此不为远者小而近者大乎?”。二是句中用疑问代词“何”“曷”“孰”“胡”“安”“焉”等表示疑问,如“田园将芜胡不归?”。三是将意思相反的两方面并举来表示疑问,如“汝曹知否?”(你们知道还是不知道呢?)句中就是用“知”和“否”相反的两个方面来表示疑问。

2.初步了解句式倒装。

“何罪(用)之有”,是一种常见的倒装疑问句结构。我们学习小古文,也要简单了解文言句式的倒装现象。句式倒装主要有三种:(1)量词后置,如“杨柳一株”“燕子一双”。(2)地点后置,如“群儿戏于庭”,“于庭”就是“在院子中”,地点移到了句后。(3)事件前置,如“宋人有闵其苗不长而揠之者”,什么样的人呢?“有闵其苗不长而揠之”把这个人做的事情放到了人(“者”)的前面,来修饰说明这个人。

结构,外化为节奏;倒装,体现为音韵表达。我们知道,结构的固定是相对的,句式的选择是要体现表达的韵律与节奏,揣摩节奏与体验音韵在小古文诵读中至关重要。我们将伴随节奏特征鲜明的判断疑问句式,陪同音韵和谐的倒装结构,走进小古文的内核。

三、拓展阅读相关联的延伸古文,丰富古文素养

我们为什么要学习文言?因为学习文言可以提高一个人的阅读与理解能力,写作与交谈能力,可以更好地提升一个人的文学修养和文化素养。但学习文言仅靠课本和15 篇小古文是不够的,我们必须拓展阅读与经典背诵。

1.了解中国古文化,丰满课文人物形象。

古文本身就是历史的载体,统编小学语文教材15 篇文言文中刻画了司马光、王戎、李白、车胤等多个人物形象。为了使这些人物形象更加丰满,我们引导学生拓展阅读了《司马光好学》《竹林七贤》《李白小时候的故事》《孙康映雪》等短文。结合《古人谈读书》和《两小儿辩日》两篇文章,我们重点向学生介绍了孔子、朱熹等人物,向学生推荐了《论语》《训学斋规》《曾国藩家书》等书目。在历史的坐标上,学生们逐步了解到屈原在江边“设计”着端午节,孔子在各国推行“仁政”,苏洵在讲述着两个儿子名字的故事……

我们在导读《狐假虎威》的时候,讲述了“曹操挟天子以令诸侯”。我们在阅读《坐井观天》时,可以延展到“徽、钦二帝坐井观天”。从司马迁与《史记》,到司马光与《资治通鉴》;从陆游的“铁马冰河入梦来”,到文天祥的“留取丹心照汗青”;从汉朝的马援“马革裹尸”,再到清朝徐锡麟的“何须马革裹尸还”……我们阅读的基本是一部完整的中华民族的历史。

2.丰富多彩阅读,努力完善知识体系。

小古文一般以散文为主,当然也有记、序、铭、说、书、表等多种文体。我们拓展阅读的文章有《报任安书》《答谢中书书》《诫子书》,有《爱莲说》《名二子说》《师说》(节选),有《兰亭集序》(节选)《滕王阁序》(节选),也有《醉翁亭记》(节选)《岳阳楼记》(节选),还有《出师表》(节选)及《陋室铭》等。多彩阅读使学生积累了文言文体常识,也丰富了知识储备。

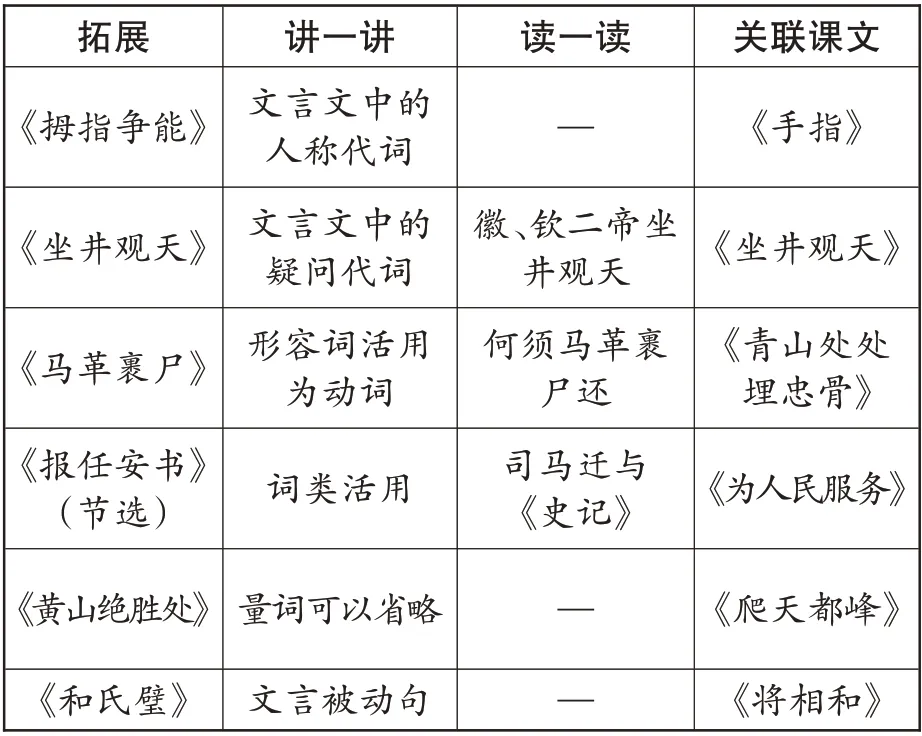

解词析句是精读小古文的重心所在。为了使文言词句的解析相对完整,我们又拓展阅读了与统编教材内容相关联的文章(见32 页表1)。拓展的文章只有和教材课文相关联,我们在教学中才能很好地实施。而拓展的重点在于精讲文言知识。围绕选文,我们的文言知识讲解不断充实,学生的理解不断深化,有助于完善他们的知识体系。

表1 拓展文章及讲解重点

3.朗读精思背诵,学习大家写作技巧。

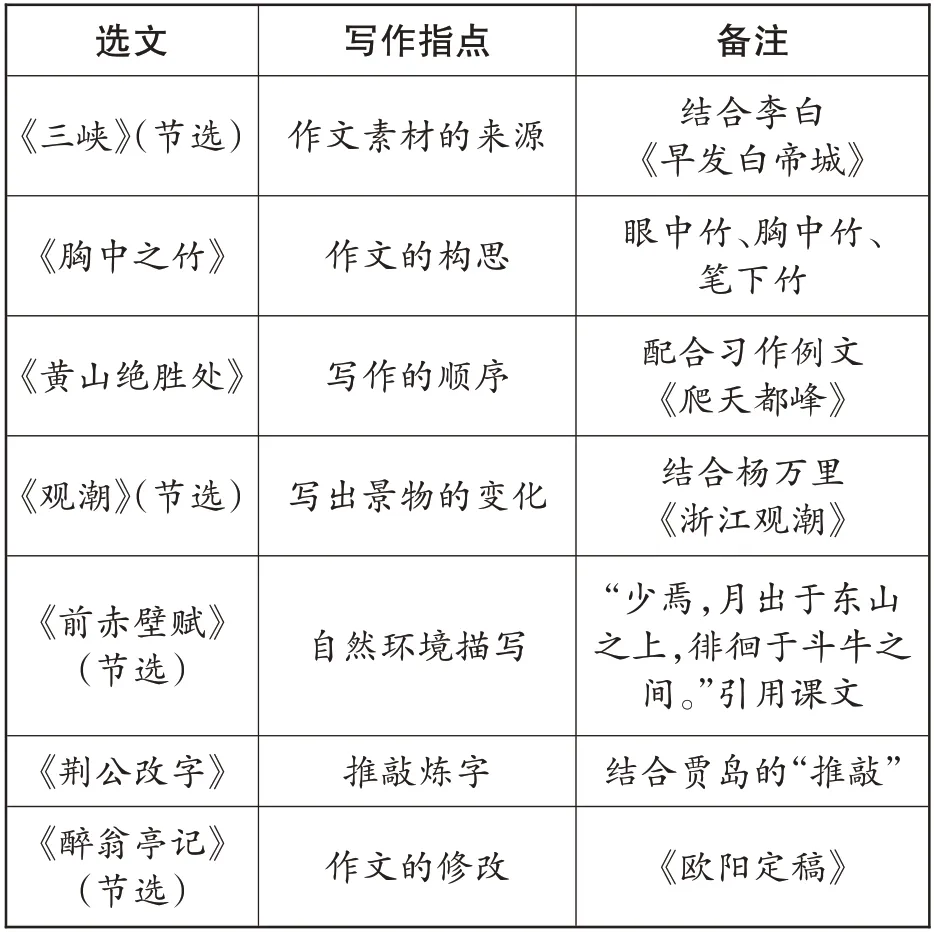

古代作家所写的诗文,无论是立意、构思、取材、遣词、谋篇,还是叙事、写景、抒情、析理等方面都各有特色。通过对文言的诵读、精思,学生揣摩取法古代名作,对提高文学修养和写作能力大有裨益。在拓展延伸单元,《黄山绝胜处》《画龙点睛》《荆公改字》《观潮》《胸中之竹》等多篇文章给我们写作的启迪。再加之对推荐背诵的《三峡》《滕王阁序》《醉翁亭记》《前赤壁赋》等文章的写法借鉴,基本可以构成一套完整的小学生“读古文学作文”方法参考(见表2)。

表2 “读古文学作文”方法参考

学习文言文必须背诵,背诵能够吸纳精神文化滋养,孕育中华人格力量。语言大师巴金十二三岁就能将《古文观止》倒背如流。他曾深有感触地说:“这二百多篇古文,可以说是我真正的启蒙先生,我后来写了二十多本散文,跟这个启蒙先生很有关。”通过背诵小古文,在名篇中学习写作技巧,学生的写作能力会得到长足的进步。