认知图式理论指导下的小说教学实践

2020-10-29王菊

王 菊

古人云,文无体不立。心理学家潘菽认为:阅读体裁不同的文章,理解的难易不同,对思维活动提出的要求也不同。[1]目前已全面推行的统编语文教材以“文体协调”为小学语文教科书选文的语言形式标准[2],根据学生认知发展规律、生活实际需要,合理配置各类文体,并设置了文体单元,以发挥不同文体的学习价值。

从当前一线教学实践的现状来看,教师文体意识淡薄的现象并不鲜见,对学生阅读心理机制的探寻尚显不足,教学设计缺乏张力,阅读教学互动效能亟待提高。如何充分体现统编语文教材编写意图,发挥不同文本的教学价值,发展学生思维,提升其阅读能力?

首先我们需要关注到,图式的基本功能是构建、推论、搜索、整合,阅读理解是运用图式对阅读材料进行理解、加工和评析的过程。[3]在阅读过程中,图式指的是读者在其大脑形成的阅读文本的认知结构、心理模型,是已有知识的简约表达,是用于同化或顺应其他新知识的“母体”,直接影响阅读质量。因此,教学中关注文体,因文而教,正确把握文本核心价值,从人脑认知心理的层面帮助学生构建文本阅读图式非常关键。本文以统编语文教材六上小说单元教学为例,具体阐述如何将图式理论与小说阅读教学实践有效结合。

一、渗透内化,构建形式图式

形式图式指“有关文本各种修辞结构的背景知识”(Carrel & Eisterhold,1983),即不同文体的语篇形式、组织结构的知识。帮助学生在阅读过程中构建起正确的形式图式,能促进其对文章的篇章结构、各段落间逻辑关系的正确预测,从而准确深入地理解文章。

根据篇幅、题材、流派等不同的划分标准,小说有不同的分类及不尽相同的形式图式。教学中我们应遵循认知规律,充分发挥学生主观能动性,帮助其体会内化。

统编教材六上第4单元是小说单元,3篇课文《桥》《穷人》《在柏林》都属于现实主义微型小说,人物、情节、环境是这类小说形式图式的三要素。

教师可以给予学生必要的预习指导并引导他们做好课前小研究,查找相关资料,制作思维导图。课堂中,师生首先交流对小说文体的初步认识,然后教师指导学生在讨论中不断调整自我认知图式,进而形成不局限于下文表1 的形式图式,初步感受微型小说的文体特征。

表1 微型小说形式图式

从小说三要素入手,除了帮助学生形成简单的小说阅读的形式图式,还可以帮助学生有效提高阅读速度,增强对小说文本的理解。

如《穷人》一课的教学,引导学生感受桑娜、渔夫和西蒙等人物形象,体会环境描写对表现人物的作用:了解托尔斯泰写作此篇小说是在俄国阶级矛盾空前激化,劳动人民生活极端贫困的社会背景之下;桑娜夫妇有五个孩子,打鱼为生,生活穷困;故事发生在寒冬深夜,海上风暴肆虐之时。形式图式逐渐清晰细化的过程,也是提高学生阅读效率和增强学生阅读理解能力的过程。

二、体悟想象,延展内容图式

内容图式是“关于文章内容的背景知识”(Carrel & Eisterhold,1983),即读者对文章主题的熟悉程度。它是决定阅读理解的核心和关键所在。心理学研究表明,读者所掌握的与文本内容相关的内容图式越多,其阅读理解能力、信息存储能力以及回忆信息的能力就越强。

六上第4 单元的三篇小说以不同时期不同国家的现实生活为题材,刻画了普通人物在面临困境时所闪现的人性光辉。教学中,可以引导学生从整体感知小说内容入手,梳理情节,初步感受小说主题;引导学生自主探究,深化对主题内涵的理解,发展形象思维能力,延展内容图式。

如《穷人》的教学,首先引导学生浏览全文,圈画表示时间、人物行动、行动结果等方面的关键词句,梳理情节推进的四个阶段,并尝试以小标题进行提炼。讨论过程中指导学生从“完整、简洁、准确”三个方面评价同学和自己的概括,互相启发完善。帮助学生对内容形成整体感知,“寒夜急等,盼夫归来—探望邻居,收养孤儿,忐忑沉思—谈论收孤,夫妻同心”。学生感动于桑娜夫妇的善良大爱的同时,也学习了提炼与概括小说情节的方法。

教学过程中着重指导学生关注“这一篇”特质,让观照小说文体特征的阅读实践促进学生小说阅读的内容图式不断延展细化。《桥》一文情节简单,但却跌宕起伏、扣人心弦。教学此文时应该引导学生去思考体悟环境与人物的关系、情节与人物的关系,情节关系对表现人物特点所起的作用。比如让学生在文中画出描写雨、洪水和桥的句子,再联系老支书在洪水中的表现,说说这些描写对表现人物的作用;组织学生揣摩“小说到最后才点名老支书和小伙子的关系”这样写的好处,体会情节对表现人物的作用;在此基础上,再引导学生谈谈对文章标题的理解,明白“桥”不仅是文章的叙事线索,而且具有象征意义,既是字面意义上的村北面的那座窄木桥,也是老支书以舍己为人、大公无私的精神为村民疏通的生命之桥。

再如本单元中的《穷人》表现了俄国底层人民生活极度穷困却善良仁爱,物质贫穷而精神富有;《在柏林》以二战为背景,反映了战争对人民带来的伤害以及作者对战争的厌恶和对和平的渴望。教学中应指导学生读懂这些从不同角度反映社会生活的故事,增进对世界的认识,构建起丰富的小说内容图式。

三、品析积累,丰富语言图式

语言图式是阅读的基础,指“对阅读材料语言的掌握程度”(Carrel & Eisterhold,1983)。对处于语言发展关键期的小学生而言,积累语言经验是学习语文的前提和基础,是小学语文课最重要的教学内容之一。而小说的语言,便如汪曾祺先生所说是“小说的魅力值之所在”,“小说的语言是浸透了内容的,浸透了作者的思想的”。[4]因此,小说阅读教学可以引导学生通过体会剖析“浸透”了“内容”和“思想”的小说叙述语言和人物语言,体会作品内涵,积累“有新鲜感”的语言,领会小说独特的表达方式。

发现语篇句式的秘密。一般来说,作品的整体风格、语言表达方式符合主题表达的需要。教学中,应指导学生在读懂课文主旨后进一步发现表达的独特之处。

如《桥》的教学中,学生通过默读圈画和小组交流,发现全文基本都是短句,不足700 字的篇幅,作者用了15 个段落来写;多处比喻、拟人和日常表达不太一样,比如形容大雨“像泼”“像倒”以及“死亡在洪水的狞笑中逼近”等。组织学生进一步探讨原因,得出结论,这是为了更充分地展现危急的形势。而老支书早在村民涌来之前就站在唯一可供逃生的木桥前准备组织大家撤离,“他像一座山”这样的语言表达和环境烘托将老支书的刚毅镇定、智慧果敢凸显出来。

发现小说语言的深刻。海明威曾提出文学创作的“冰山理论”,意即小说语言下往往有着更为壮观的“潜在”语言,只有结合语境综合分析才能读出其中的意蕴。如《在柏林》的结尾:“车厢里一片寂静,静得可怕。”教学中,引导学生结合前文的语境说说自己的理解。小说中虚弱多病、神志不清的老妇人重复数着“一、二、三”,其实数的是因战争而失去的三个儿子,陪在身旁的丈夫将在上战场前送她进疯人院,得知原委的两个小姑娘停止了嘲笑,车厢里“静得可怕”。学生的心灵被震撼:戛然而止的结尾,含蓄深刻,战争是如此残酷,和平是多么宝贵。

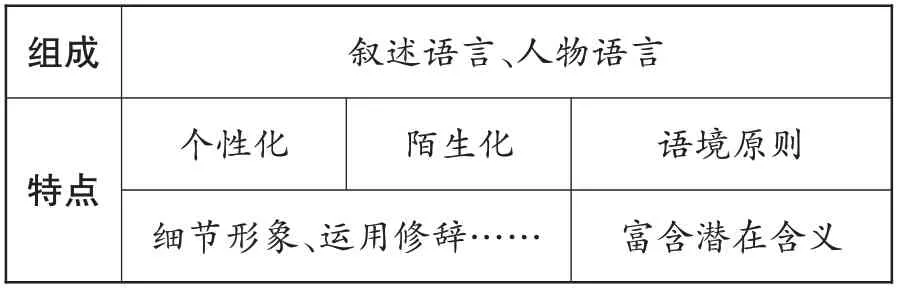

总之,教学过程中应引导学生默读静思,分享发现,深刻理解小说主题的同时,积累语言,体会小说个性化的语言表达特点,尝试构建如表2的小说阅读的语言图式。

表2 微型小说语言图式

图式理论视域下的小说教学,着力于组织学生在阅读实践中主动建构小说阅读图式,帮助其逐渐获得阅读小说的上位经验,激发兴趣,发展思维,提高阅读能力。