交通跨越、要素流动与劳动生产率

2020-10-28李国栋

李国栋

摘 要:基于2008—2015年中国地级市高铁开通数量分析数据和劳动生产率水平,采用非平衡面板的固定效用模型,实证考察高铁与劳动生产率之间的关系。研究发现,一是要素流动极大地促进了地级市劳动生产率的提高,二是高铁开通加快要素流动速度进而使地级市劳动生产率提高。上述发现为认识高铁和劳动生产率之间的关系,并在此基础上设计、完善相关产業政策提供了新的思路。首先,应充分发挥高铁加快资源转移的优势,促进劳动力、技术、信息等在地级市间的转移。其次,政府应注重要素投入结构与劳动产出结构的耦合,制定合理的产业政策。

关键词:交通跨越;要素流动;劳动生产率

中图分类号:F532 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2020)24-0001-04

引言

基础设施作为经济结构的决定因素之一近年来备受关注,而高速铁路(以下简称“高铁”)作为新时代中国的速度标签,是政府基础设施建设的重要一环。随着2008年京津城际高速铁路的开通,中国高铁建设发展迅猛。截至2017年,全国高铁营运总里程达2.5万公里,惠及沿线550余座城市,“四纵四横”的高铁网络完美收官。有研究发现,高铁通过提高市场准入对经济增长具有显著的正效应,经过计量分析,如果取消高铁,市场准入将会有大幅度降低,进而导致实际总收入减少。高铁建设已然成为政府进行投资的一种导向,是挖掘城市经济潜力的强大动力。高铁开通能够显著提高本地区在创新上的投资(陈婧等,2019),而且具有一定的政治策略部署意义。同时,高铁开通的城市具备一种通过吸引邻近城市的活动来促进本城市的发展的“高铁效应”,高铁开通有效缓解了城市之间的市场分割水平,这是由高铁城市间产生的时空压缩水平所致(宋冬林、姚常成,2019),这对于区域间的经济协作发展具有重要意义。在进行高铁建设的过程中,有些城市率先开通高铁,而有的地区开通较晚或没有开通,进行准自然实验的基本条件已然具备,这为本文研究要素流动对劳动生产率的影响提供了准自然实验机会。

为此,笔者手工搜集了中国大陆288个地级市的高铁站点开通数据,利用2008—2015年的中国大陆288个地级市的面板数据,实证检验交通跨越、要素流动对劳动生产率的影响机制。本文的核心思想是:在中国大陆现有的交通水平下,地级市为了提升劳动生产率水平,会以开通高铁来吸引劳动力,促进要素的加速流动,提升劳动生产率。而要素流动可能会产生城市间劳动力不均匀的分布,使城市间的劳动生产率水平发生较大差距。相对于现有文献,本文试图在以下几个方面做出贡献:首先,在高铁开通对经济影响的现有研究中,缺乏对劳动生产率的关注。但在新时代新旧动能转化的关键阶段,对劳动生产率的影响因素探究是极为必要的。其次,本文以要素流动为中介变量,探析交通跨越对劳动生产率的影响,提出对地级市依托高铁提升劳动生产率的政策含义,从而为推动中国经济实现由高速增长向高质量发展转换的战略目标提供政策支持。

一、理论分析

劳动生产率是我国经济从高数量发展到高质量发展转变的重要基础,也是影响国家经济活力和发展潜力的重要驱动因素。本部分将在理论层面上分析要素流动对我国大陆地级市劳动生产率的影响机制,以及交通跨越对我国大陆地级市间要素流动与劳动生产率的调节作用,进而提出本文的研究假设。

(一)要素流动对中国大陆地级市劳动生产率的影响机制

一般来说,要素禀赋丰富的地区其劳动生产率的水平越高,劳动生产率的质量(劳动生产率合理化水平)越高。尤其在当今劳动力成本逐渐升高的要素市场中,当企业利润压缩到一定程度,就无法有效地形成资本积累,劳动生产率将受到抑制;而在外界条件一定的情况下,如果人力资源的成本较低,企业将有更多资本进行技术创新,带动劳动生产率。而地区之间的先天禀赋可能由于要素流动并不会为本地区所开发利用,国与国之间、城市与城市之间时时刻刻存在着要素流动。在全球要素分工的背景下,要素借助跨国公司等渠道进行流动,对要素的有效整合是实现劳动生产率的基本途径,这是由于要素流动能有效促进内生竞争优势,进而促进区域间的劳动生产率水平。另一方面,十八届三中全会《决定》指出,在资源配置方面,让市场发挥决定性作用,在自由贸易的环境中,由于企业选择的异质性要素的相对价格发生变化(段颀等,2019),进一步促进了要素在不同区域间流动,进而激发产业间的活力。在这种开放政策下,“逆向创新”“研发国际化”变得不再少见(戴翔,2019)。

由此可见,要素流动是激发产业内部资源配置的动力,是改变劳动参与率的重要因素,是自由贸易环境下的关键桥梁。为此,本文提出以下研究假设:

假设1:要素流动对中国大陆地级市的劳动生产率具有正向的促进作用。

(二)交通跨越对中国大陆地级市要素流动及其劳动生产率的影响机制

要素流动依托于各生产部门之间全要素参与率的调整,比如,在农业中引进新技术可以通过释放在其他部门找到工作的工人来促进结构转型。此外,劳动力的转移也受诸多因素影响。公共服务是关系居民生活条件的关键因素,劳动力热衷于享受更完善的公共服务,即使实行均等化的公共服务,工资水平的吸引力也能使劳动力转移(夏怡然、陆铭,2015)。因此,劳动力有着极强的边际转移趋势。另外,要素流动能够使行业的空间分布得到合理化重塑(孔令池,2019),行业的空间集聚合理化重塑也是要素流动的驱动力之一。

高铁的引入导致了交通跨越向铁路运输的模式转变,特别是在150—400公里之间的中等距离上,对航空运输业发起了直接挑战,高铁在我国的迅速普及能使要素资源流向更高效率的地方。方便的交通跨越能够引致更为充分的市场竞争,沿海城市、出口型企业受高铁影响带来的全要素生产率提升更为显著(宋冬林和姚常成,2019)。同时,出口的产品价值重量比越高的地区,受交通基础设施的影响越大(连玉君等,2012),而出口比重较大的区域集中在中东部。高铁在一定程度上能对资本流动产生一定影响,尤其对于地理位置距高铁站较远的企业,其机制为高铁弥补了投资者由于信息不对称对IPO的折价(周京奎等,2019),但其影响的区域异质性仍然存在。高铁通过提高市场准入产生极强的“虹吸效应”,将外围城市的要素向中心城市集聚,继而降低了外围城市的全要素生产率(张梦婷等,2018)。因此,中心城市与外围城市的劳动生产率水平存在巨大差异。

由此可见,交通跨越对中国大陆地级市要素流动及劳动生产率的影响机制复杂,既有正向的促进作用,又存在负向的城市异质性抑制作用,难以简单地从理论层面直接判断究竟哪种效应占据主导地位。为此,本文提出以下研究假设:

假设2:交通跨越对中国大陆地级市要素流动及其劳动生产率具有正向的促进作用。

二、研究设计

本部分通过建立计量经济模型对理论假设进行实证检验,具体为:首先,设计计量经济模型,根据数据可得性和指标的有效性选择合理的指标来表征模型中的变量;其次,介绍实证检验的样本选择和数据来源;最后,通过描述性统计初步了解实证检验的数据特征。

为了分析交通跨越、要素流动和劳动生产率的作用路径,本文将通过构建计量经济模型(1)和模型(2)对理论假设1和假设2进行实证检验。具体模型形式如下:

第一,劳动生产率的对数形式(lnLPit)。劳动生产率是地级市生产总值与地级市劳动力数量的比值。

第二,要素流动。要素流动包括资本、劳动力、创新的流动。资本的代理变量选用当年实际使用外资金额的对数形式(lnFDIit),劳动力数量用在岗职工平均人数(Avgwit)测度,创新要素用地方财政科学事业费支出(lnexfsit)的对数形式测度。

第三,是否有高铁(HSRit)。如果地级市有高铁,则HSR值为1,否则为0。

第四,控制变量。按照新结构经济学的理论,选取了对劳动生产率具有影响的产业结构水平(地级市二、三产业产值之和占总产值之比ser_indit)、政府行为(地级市财政一般预算内支出的对数lnscaleit)、社会消费水平(社会消费品零售额的对数形式lnConrpit)。

三、实证结果

根據Hausman的检验结果,固定效应优于随机效应,为此,选择固定效应的回归模型。同时,为了有效降低内生性,本部分将采用双向固定效应模型来探讨要素流动对劳动生产率的影响机制。双向固定效应模型同时考虑了不随时间变化的个体效应以及时间效应,这在一定程度上解决了因为遗漏变量所带来的内生性问题。

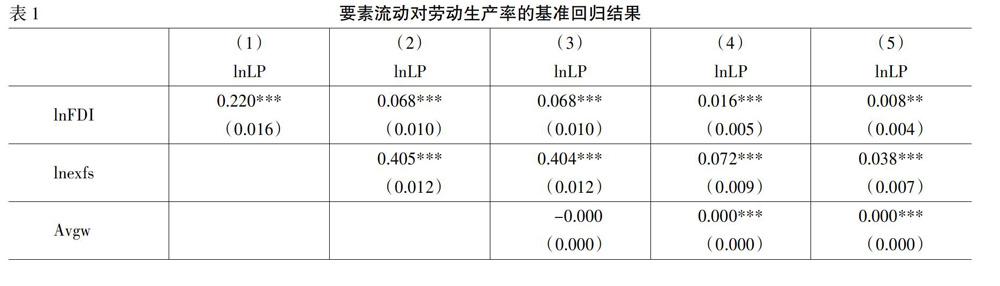

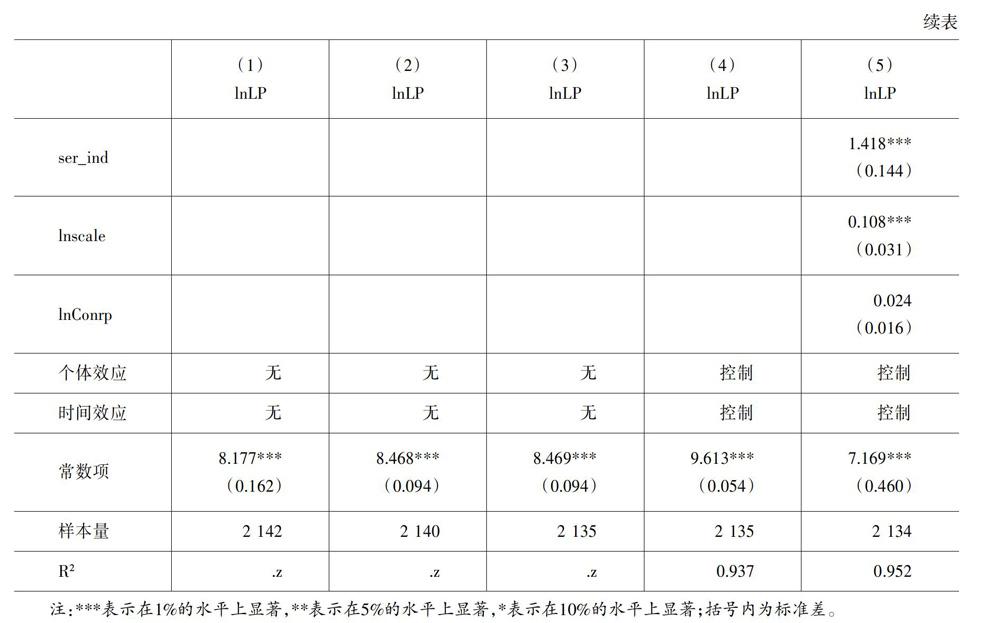

模型(1)、模型(2)、模型(3)是没有控制个体、时间效应,也没有加入控制变量的回归模型。结果发现,依次加入要素流动变量资本、创新、劳动力后均对劳动生产率产生正向影响,证明了假设1,即要素流动对中国大陆地级市劳动生产率具有正向的促进作用。模型(4)、模型(5)是分别控制个体效应与时间效应、各控制变量后模型回归结果,研究发现假设1依然成立。

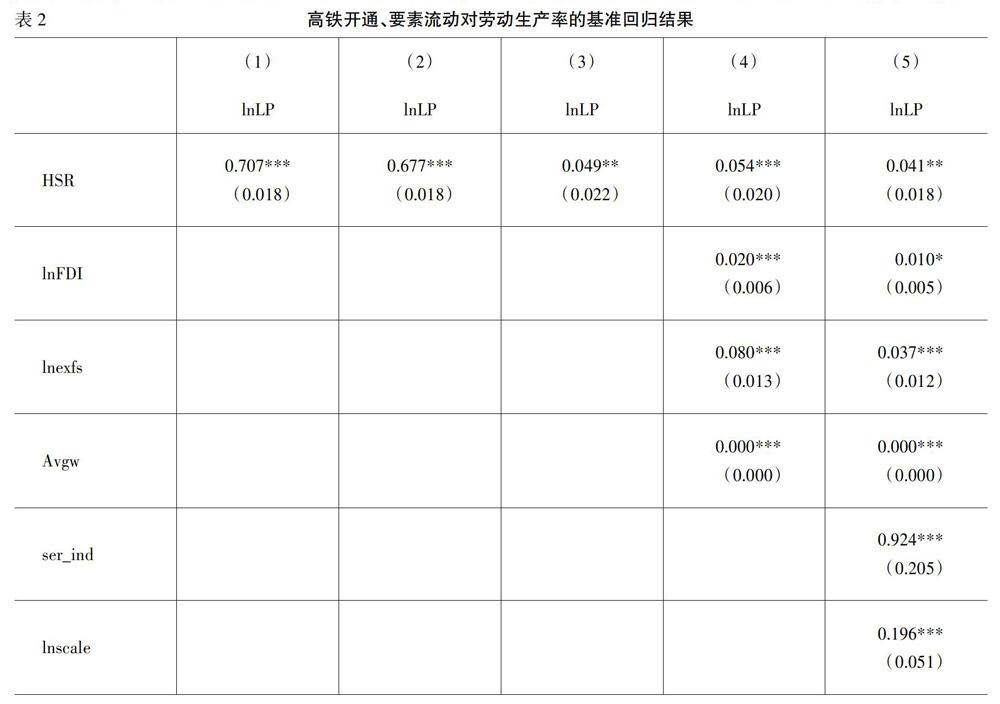

由表2可知,模型(1)只加入有无高铁的虚拟变量,结果显示正向影响劳动生产率。在模型(2)、模型(3)中依次固定个体效应、时间效应后,有无开通高铁依然呈正向影响。模型(4)、模型(5)是分别加入要素流动变量和各个控制变量的结果,结果显示虚拟变量依然显著,证明了假设2,即交通跨越对中国大陆地级市要素流动及其劳动生产率具有正向的促进作用。

四、结论与政策建议

党的十九大提出优化传统产业结构,打造新型服务业,促进经济的可持续增长。厘清高铁对于劳动生产率的影响机制,对于我国地方政府以高铁为依托,促进地方政府的经济高质量发展具有重大意义。本文采用2008—2015年288个地级市的非平衡面板数据,建立双向固定效应模型并进行实证研究,得到以下结论。

研究发现,高铁开通、要素流动极大地促进了地级市劳动生产率水平。开通高铁的确对地级市的劳动生产率有促进作用,但因城市的异质性,影响效用也有不同。

本文以细致的高铁数据对劳动生产率的影响进行了分析,对劳动生产率及产业政策的制定具有一定启示。

第一,高铁是新时代的“新四大发明”之一,企业和民众都应抓住这个契机,多与外界进行切磋与交流,发掘更多的市场机会,提高自身的竞争力。政府应鼓励企业走出去,加快生产要素的流转,增加生产效率。第二,劳动生产率逐渐提升,市场的效率才会越来越高。地方政府应在“简政放权”的指导之下“谨言慎行”,让市场选择最佳的资源配置方式。第三,市场主体要对投资导向保持理性,不可盲目跟风。

参考文献:

[1] 徐海东.城市高铁开通对产业升级及就业-产业耦合协调度的影响[J].首都经济贸易大学学报,2019,(5):57-66.

[2] 鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学季刊,2012,(1):541-558.

[3] 宋冬林,姚常成.高铁运营与经济协调会合作机制是否打破了城市群市场分割:来自长三角城市群的经验证据[J].经济理论与经济管理,2019,(2):4-14.

[4] 张梦婷,俞峰,等.高铁网络、市场准入与企业生产率[J].中国工业经济,2018,(5):137-156.

[5] 杜兴强,彭妙薇.高铁开通会促进企业高级人才的移动吗?[J].经济管理,2017,(12):89-102.

[6] 李力行,黄佩媛,马光荣.土地资源错配与中国工业企业生产率差异[J].管理世界,2016,(8):86-96.

[7] 周京奎,王贵东,黄征学.生产率进步影响农村人力资本积累吗?——基于微观数据的研究[J].经济研究,2019,(1):100-115.

[8] 刘维刚,倪红福,夏杰长.生产分割对企业生产率的影响[J].世界经济,2017,(8):29-52.

[9] 唐宜静,俞峰,等.中国高铁、贸易成本与企业出口研究[J].中国工业经济,2019,(7):158-173.