基于语料库的《夜莺与玫瑰》译者风格对比研究

2020-10-28边鹏

边 鹏

(西北大学外国语学院, 西安 710127)

一、引言

王尔德是19世纪英国唯美主义运动创始人,《夜莺与玫瑰》是王尔德的作品之一。《夜莺与玫瑰》首次出版于1888年,收录于《王尔德童话》。年仅19岁的林徽因于1923年翻译了《王尔德童话》中的《夜莺与玫瑰》,发表在《晨报五周年纪念增刊》。后以《夜莺与玫瑰》为书名,收录了其他故事的译本。林徽因是第一位翻译《夜莺与玫瑰》的女性译者,翻译颇有自己的风格。巴金先生的《王尔德童话》译本,是于1964-1967年翻译,谈瀛洲认为巴金先生译文中有些地方不恰当,甚至有误译,于是于2015年对王尔德童话故事又进行了重译,译本也是以《夜莺与玫瑰》命名。

语料库翻译学近年来受到研究者广泛认可,和传统的翻译研究相比,语料库翻译学研究更注重实证研究,强调的是数据统计与理论分析的有机结合,和当下量化研究与质性研究相结合的研究趋势相吻合。研究人员起初会借助已有大型语料库进行实证研究,但是随着研究趋势的变化,大型语料库已满足不了人们的研究需求,于是近年来,越来越多的学者通过自建小型语料库来进行有针对性的研究。

风格是文学翻译批评的标准之一,是评论文学作品翻译得失的最高层面的批评(杨惠中,2002)。辞海对风格的定义是:“风格”是指作家或艺术家在创作中所表现出来的艺术特征和创作个性,作家或艺术家因其不同的生活经历、立场、艺术成就和个性特征,在处理主题、把握体裁、刻画形象、表达技巧和语言运用等方面都有其自身的特点,从而形成了他们作品的风格(金旭,2005)。风格就体现在文艺作品内容和形式的各要素之中,且风格具有整体性原则,即必须把一部作品或一个作者的一系列作品看成整体(吕俊、候向群,2012),而不是只通过一部作品中的个别例子就去总结译者的风格,所以本文结合语料库首先进行量化研究。

本文以《夜莺与玫瑰》的两个中译本——林徽因译本和谈瀛洲译本为研究对象,借助wordsmith 8.0语料库工具,采用定量和定性相结合的研究方法,以标准类符/形符比、词表、平均词长和形合度等数据为考察对象,并将个别实例进行对比评价和定性分析,进而揭示出两位译者的不同翻译风格,并尝试探讨数据背后造成两位译者不同翻译风格的影响因素。

二、文献综述

国内翻译界对《王尔德童话故事》的研究多基于译者主体,读者反应或者语境的研究。例如:袁丽梅研究过语境和译者的关系(2012);裘倩倩以王尔德童话为例研究了读者的反响(2010);徐海华研究了中西方语境下的王尔德童话(2004)。未曾有学者以《王尔德童话》为例来研究译者风格。

虽然学术界有对林徽因以及谈瀛洲的译者风格的研究,但是文本仅限制在其中一则故事《夜莺与玫瑰》。例如:董晓华研究了性别差异对译者风格的影响。单以一篇翻译来探讨译者风格是缺乏说服力的。所以本文以《王尔德故事集》林徽因和谈瀛洲的两个译本为研究对象,建立小型语料库,研究两译者的翻译风格,进而探讨造成其风格不同的原因。具体研究问题如下:

1.林徽因和谈瀛洲译本不同体现在哪些方面?

2.造成林徽因谈瀛洲翻译风格不同的原因是什么?

三、研究设计

(一)研究语料

尽人皆知,研究对象的选择对于语言的研究至关重要。本研究搜索林徽因和谈瀛洲对《王尔德童话故事》的电子译本,因林译本只收录翻译了其中七则故事,包括:《夜莺与玫瑰》《星孩儿》《幸福王子》《驰名的火箭》《巨人的花园》《忠实的朋友》《少年王》,而谈译本则包含了所有童话故事,所以本研究以林译本为参考,只选取谈译本中的同名七篇译稿进行比对,并建立语料库。

(二)研究方法

首先,笔者将两译本电子版转换为TXT格式,然后使用ICTCLAS进行词性标注,将处理后的文本导入Wordsmith 8.0语料库工具,导出参数类形符比,词表和平均词长,然后使用ICTCLAS软件统计两译本的虚词使用情况,以测出形和度。数据图表处理均使用Excel。

四、结果与讨论

(一)林谈译本类/形符比

类/形符比可以用来测量文本的词汇密度,是研究译者风格最常用的方法之一。形符(tokens)类似于“词”,形符数是指语料库中单词的总个数(梁茂成、李文中、许家金,2010)。以法国著名雕塑家奥古斯特·罗丹的一句名言为例:“Life is not lack of beauty, but lack of the eyes to find beauty.” 该句中总共有14个形符。类符(types)则是指不重复计算的形符数,也就是不同的词形总数,在一个文本中,重复出现的形符只能算作一个类符(梁茂成,2010)。在上例中,类符数为11,“lack” “of” 和“beauty”重复出现只算作一个类符。TTR是类/形符比,用来测量文本中的词汇密度(梁茂成、李文中、许家金,2010)。如果两个语料库中的字数相差不多,我们可以用TTR来衡量词汇丰富度;反之,则用标准类/形符比(STTR),即每千字的类符/形符比。STTR值越大说明词汇越丰富,反之,用词较单一,变化程度小。

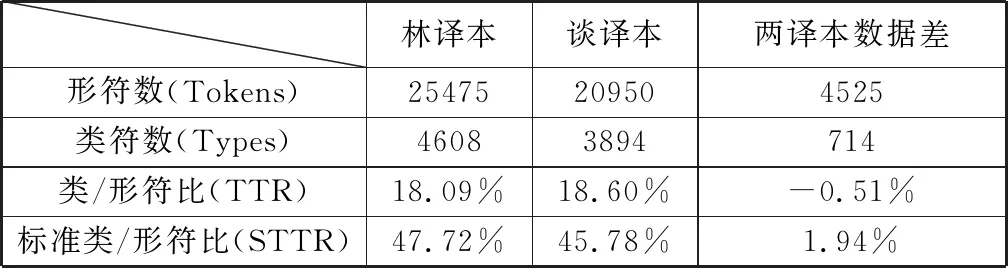

表1 林谈译本类/形符比(每千字)

从表1首先可以看出林译本形符数为25475,谈译本形符数为20950,说明林运用的词汇数量多;林译本类符数为4608,谈译本类符数为3894,林译本类符数明显大于谈译本,说明相对于各自文本的大小而言,林译本的词汇富于变化,丰富多样,而谈译本词汇量较单一。一般超过1000字以上,就会采用标准类/形符比(STTR),鉴于两个译本都超过1000字,所以本文采用STTR,如表1所示,林译本标准类/形符比为47.72%,谈译本为45.78%,表明林译本中词汇较丰富多变,而谈译本词汇较单一。例如文中:

例1.原文“…… for Love is wiser than Philosophy,though he is wise, and mightier than power,though he is mighty.Flame coloured are his wings, and coloured like flame is his body.His lips are sweet as homey and his breath is like frankincense.(Wilde oscar1888)”

林译:“……因为哲理虽智,爱比她更慧,权力虽熊,爱比她更伟。焰光的色彩是爱的双翅,烈火的颜色是爱的躯干。她又如蜜的口唇,若兰的吐气。(林徽因译)”

谈译:“……虽然哲学是智慧的,爱情却比哲学更智慧,虽然权力是强大的,爱情却比权力更强大。爱情翅膀的颜色就像火焰,身体的颜色也像火焰。爱情的嘴唇就像蜂蜜一样甘甜,呼吸就像乳香一样芬芳。(谈瀛洲译)”

林徽因译本使用“焰光”“烈火”翻译“flame”,使用“色彩”“颜色”翻译“coloured”,用词丰富多变,使译文更细腻丰富,富有情感。而谈瀛洲译文中重复使用“火焰”和“颜色”,用词较为单一,缺乏变化。

造成林谈译文用词差异的原因可以追溯到译者性别及时代背景。林徽因译本是在1923年问世,林家家境殷实,其祖父进士出身,其父亦善书法、通文墨,乃书香世家。林徽因自幼受此熏陶,基础扎实、功底深厚,后因与徐志摩、胡适等人结识,拓宽了见识,又对诗文产生了浓厚的兴趣,时值中国新文化运动的思想解放时期,近代中国出现了思想启蒙,国内一时新思想活跃,国外文学著作亦被大量介绍到了国内。19岁的林徽因便在此时翻译了《夜莺与玫瑰》,故而译文辞藻优美,华丽精致,大方典雅。又因当时文坛多数是男性,林徽因是第一位翻译《夜莺与玫瑰》的女性译者,故而林徽因翻译时,林的女性身份主体发挥了较大作用。其次,女性译者有更丰富、更细腻的情感,在语言表达方面有着得天独厚的优势。早在20世纪70年代,美国著名认知语言学家George Lakoff就提出了“女性语言(women’s language)”,表明女性具有其独特的语言特征。与此形成鲜明区别的是,谈译本是在2015年发表,国内政治大环境趋于稳定,国内主流意识形态建立,思想活跃度较之林时代有所下降。而谈的翻译策略亦导致了其区别与林译文的独特风格,比如,谈瀛洲曾在译本的后记中提到,“尽力贴近原文的风格来翻译”,这就削弱了译者本身的主体性,由于强调在用词方面力求贴近原文,故而相较之于林译本就显得比较简约单一。

(二)林谈译本词表

词表(wordlist)不是简单的单词罗列表,而指的是词频表(frequency list),它可以直接反映出类符的总数、每个类符的使用频数和频率(梁茂成,2010)。词表可以提供很多有价值的信息,例如,在两个译本中,通过高频词的不同使用情况,可以概括出两译者的语言共性,即语言的一般特征;而低频词的出现会带有作者的个性化选择,因此,我们可以凭借低频词研究译者的措辞风格(郑穹,2015)。以下是林译本和谈译本中,排名前15的词表。

表2 林谈译本词表(前15)

表2是两个林谈译本中排名前15的词汇,主要用于标明两个译本中所使用的高频词。通过以上列表,我们可以对两个译本用词有个整体的了解。表中可以看出两个译本排名前十位主要是“的,了,他,我……”等汉字。主要是由于中英两种语言的不同导致,英语中忌重复,多用代词,而中文通常省略主语,用零指代等方式让句子语意更加清晰,代词频率的使用较低。在这些高频词中,我们发现,两译本中“把”字的使用频率相差较大,林译本使用170次,而谈译本使用了147次,由此可以推测林译本中使用被动句较多。

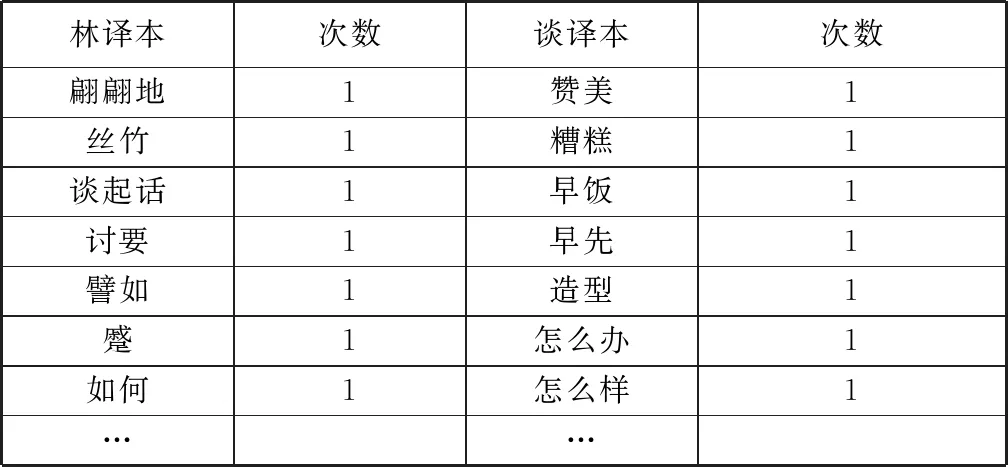

表3 林谈译本部分低频词

表3是林谈两译本的部分低频词,截取于词表的后段。如表所示,林译本中的低频词中有古词,这些词为译文增添了一种古典雅致的风格,体现了其与众不同之处,而谈译本的低频词中都是白话文,富有当代色彩,例如“早饭”“怎么样”,谈瀛洲主要强调同原文字面的匹配,用词平易。

从词表的数据分析中可以得出,林译本用词更接近古典美,而谈译本则更接近现代美,而造成两位译者翻译风格迥异的原因除了时代背景与性别因素之外,也与译者本身学识储备,人生经历有关。林生活在新旧思想交替,政局变换更迭之际,且林从小接受传统国学熏陶,后又加之新式西学思想的感染,使得林的译文在现代白话文的基础上夹杂着文言古典之美。谈则生活在相对稳定的新中国时期,显然没有林那样丰富的生活背景和经历,而由于建国后,政府大力推广普通话,交际或书写多用现代白话文,故而谈译本中古词文言鲜有涉及。

(三)林谈译本平均词长

平均词长(mean word length)顾名思义指的是文本中词的平均长度,英语以字母数为单位,汉语以音节为单位。平均词长可以反映译者的用词复杂程度,还可以体现译者的用词习惯和风格(张旭、黄川,2018)。

表4 林谈译本词长和使用频率

从表4中可以看出两个译本中出现的最多的词是单音节、双音节和三音节词。四音节词涉及到汉语中的成语、谚语的使用,是体现译文风格的一项重要参数。从数据中可以看到,林译本的四音节词使用数量多于谈译本。例如:

原文: so he returned to his room and pulled out a great dusty book and began to read.

林译本:于是他回到房间中取出一本笨重的,满堆着尘土的大书埋头细读。

谈译本:他回到自己的房间,拿出一本积满灰尘大书,开始读了起来。

原文: the student looked up from the grass, and listened,but he could not understand what the nightingale was saying to him,for he only knew the thing that are written down in books.

林译:青年学生在草从里抬头侧耳倾听,但是他不懂夜莺说的话,只知道书上所写的东西。

谈译:学生抬起头来看夜莺,听她的叫声,却不懂她在对他说些什么,因为他只懂得书上写得东西。

译者的用词习惯与风格亦是造成译文迥异的主要原因。“埋头细读”“侧耳倾听”这些四音节词的使用,使林的译本独具特色,相比之下,谈的译本便略显平滑。四字格的使用不同就源于林谈译者对语言的掌控能力以及翻译观的不同。谈主张直译,林主张意译,体现在词汇层面自然少不了主观色彩。

(四)林谈译本形合度

形合度(hypotactic level)是指虚词频率在总词频中所占的比例(余国良,2009)。形合和意合是英汉语言之间的重要区别特征,汉语以意驭形,而英语以形制意。形合指“句子内部的连接或句子间的连接采用句法手段或词汇手段(方梦之,2004),”一般来说,英译汉译本的句法显化程度可以依据形合度得出。意合指“句子内部的连接或句子间的连接采用语义手段(方梦之,2004),”所以汉语的句法形式化主要通过虚词体现。因此,比较虚词在总词频中所占的比例就可以得到不同中译本的句法显化程度,从而判断译文是趋于形合还是意合(张旭、黄川,2018)。

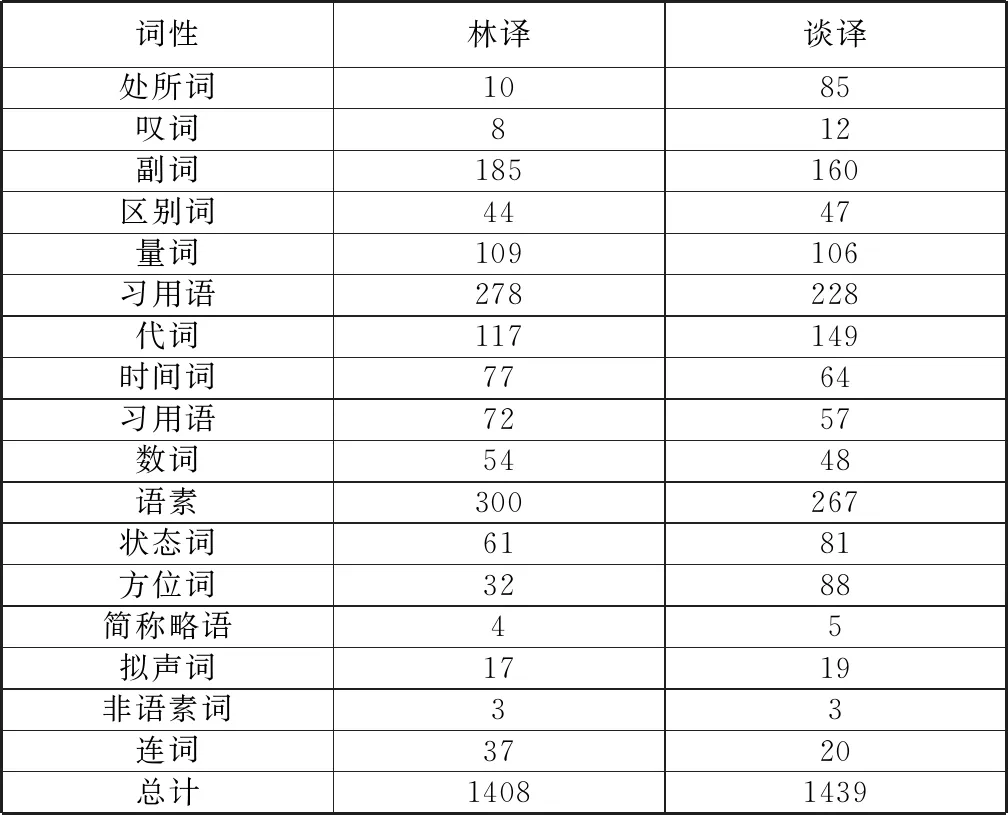

要计算两个中译本的形合度需要对译本进行词性标注,并统计虚词数量。本文使用ICTCLAS进行词性标注,按照吕叔湘和朱德熙的归类方法,将名词、动词、形容词归为实词,将语气词、连词、代词、数词、介词、量词、副词、助词、处所词、方位词等归为虚词。统计结果见下表。

表5 林谈译本虚词使用表

英语属于形合语言,形式化程度较高;而汉语属于意合语言,形式化程度较低。如果汉译本的形合度高,则表示虚词出现频率高,偏离了汉语的使用习惯,与英语用法更为相似,翻译策略趋于异化;如果汉译本形合度较低,则意味着虚词的使用词汇量少,译文更接近目的语,翻译策略趋于归化(冯庆华,2008)。

如表5所示,谈译本的虚词使用大于林译本,说明谈译本翻译与英文使用习惯相似,倾向于异化,而林译本倾向于归化。例如:

原文: I have read all that the wise men have written, and allthe secrets of philosophy are mine, yet for want of a red rose ismy life made wretched.

林译:古贤圣书我已读完,哲学的玄奥我已领悟,然而就因为缺少一朵红玫瑰,生活就该如此难堪吗?

谈译:我读了所有哲人写的书,掌握了所有晢学的秘密可就因为缺一朵红玫瑰,生活就变得痛苦不堪。

造成林译本与谈译本的归化与异化的原因与各自掌握的句法、词性运用程度有关。林译本注重归化,用词丰富多变,多采用音译的手法,注重凸现原作主题意义和美学效果,在追求表面的形似的同时,更重视原文内涵的神似,以中文语言运用环境为主,注重意境的构建,符合国人的阅读习惯,加之夹杂文言古文,比如“the wise men”译成“古圣贤”,以为这些人就如同中国古代的孔子、孟子等先贤;“stringed instruments”用中国独有的“丝竹”来表示,女孩子的“feet”就是“莲步”等等,使得译文更加贴近真实,吸引力强,趣味性足,耐人寻味。谈译本则注重异化,以国外语言应用环境为主,多运用直译的手法,主要是对原文进行模仿,强调与原文的形似,因而使得译文显得有些生硬枯燥,不复杂。

五、结论与启示

经过量化研究及质性分析谈瀛洲和林徽因两位对奥斯卡·王尔德童话的翻译后,可以看出,一篇译著既是对译者各方面水平的综合大考,亦是译者展现自己独特才华的珍贵窗口。谈瀛洲译者风格主要是对原文进行模仿,强调与原文的形似,采用异化的翻译策略;而林徽因则大胆尝试、勇于创新,更加形象鲜明地凸现原作主题意义和美学效果,在追求表面的形似的同时,更重视原文内涵的神似,使用归化的译法。且在用词方面,林徽因用词丰富多变,多用四字格,而谈瀛洲用词相对单一,而造成两位译者风格不同的原因大致有性别差异、译者所处时代背景、译者人生经历、自身学识水平、翻译风格和用词习惯、对句法词性的掌握程度等几类。