临床生物特征谱学:中药质量与临床合理用药评价——鄢丹教授

2020-10-27鄢丹

鄢 丹

(首都医科大学附属北京世纪坛医院 临床合理用药生物特征谱学评价北京市重点实验室,北京 100038)

1 个人简介

鄢丹(图1),教授、博士生导师、博士后合作导师,首都医科大学肿瘤医学院学科带头人,临床合理用药生物特征谱学评价北京市重点实验室主任、国际合作联合实验室主任,日本Toyama University访问学者。为首都医科大学培养博士研究生3名、硕士名3名,首都医科大学临床药理教研室主任,并担任《临床药理学》本科教学任务。

图1 鄢丹教授

主要从事中药质量与临床合理用药评价,国家优秀青年科学基金获得者、国家百千万人才工程入选者、北京市“高创计划”领军人才、北京市优秀人才“青年拔尖团队”带头人。2007年于成都中医药大学获得中药学博士学位;2015年于军事医学科学院生物学博士后出站。以临床需求、创新致用为导向,立足中药“源于临床实践”本源属性,提出并创建了“临床生物特征谱学”及系列关键技术;示范用于关联临床的中药质量波动及生物活性预测、临床多种药物联合用药合理性评价等难题的解决,创新科研成果实现多中心临床应用与产业转让;构筑了该研究领域首个北京市重点实验室、国际合作联合实验室学科平台(担任实验室主任);带领的科研团队,获药学领域首个北京市优秀人才“青年拔尖团队”(担任团队带头人)。获国家科学技术进步奖二等奖(第四位)、中国药学会一等奖(第一位)、中日笹川医学奖学金。

2 主要学术贡献

2.1 创建“临床生物特征谱学”及系列关键技术,为构建关联临床的中药质量与临床合理用药评价体系提供了技术支撑

中药质量“难控难评”是中医药现代化进程中的棘手问题。回归中药“源于临床实践”本源属性,构建关联临床的中药质量评价模式及关键技术,是破解该科学问题的切入点!

立足“源于临床-证于试验-归于临床”学术思想,创建了“临床生物特征谱学”,它是综合循证中医药学、临床中药学、生物物理学、生物化学、分子生物学及其动态监测技术而发展起来的新兴学术概念。通过实时动态、全程监测中药与特定模式生物在拟临床条件下,发生的与临床有效性和(或)安全性相关的生物活性响应,以响应参数与体系反应时间或药物浓度(剂量)之间的特征谱表征;按中药来源及临床疗效特征,设置质量波动评判模型,用于中药质量波动及生物活性预测、临床多种药物联合用药合理性评价[1]。

整合中药临床疗效特征和多学科交叉新技术,建立了以生物酶活性、活细胞响应、氧化-还原电化学、等温滴定量热、靶标蛋白活性、代谢分子成像等为支撑的“临床生物特征谱学”系列关键技术[2],关联临床有效性或(和)安全性用于评价中药注射剂、动物药、药物联合用药等质量波动,开启了基于临床生物特征谱学及系列关键技术的中药质量评价新体系(一谱多技术),实现了科研成果的多中心临床应用与产业转让。凝练的共性特征(普遍性、专属性、可测量性、稳定性),为国家标准《中国药典》“中药生物活性测定指导原则”提供重要支持,形成了中药质量标准研究领域新的发展方向(国际SCI期刊FrontPharmacol以Research Topic专题报道)。

2.2 建立以有效性为导向的中药注射剂质量波动动态监测及生物活性预测机制,服务于国家药品监管,实现了创新研究成果产业化转让

受“指标成分含量越高、质量越好”观念影响,易导致上市后的中药产品按现行质量标准检测“合格”,却因生物活性过强影响临床治疗效果的案例时有发生。具有活血化瘀功能的红花注射液在发挥有效性的同时,因活血作用过强,可导致临床上出现出血、紫癜、发热、潮红等。首次发现红花注射液可作为激动剂,促使纤维蛋白降解,发挥活血化瘀功能(图2A);据此创建了相应的临床生物特征谱学关键技术,用于评价红花注射液质量波动。采用“召回临床药品+盲法研制技术+结果用于临床”创新路径,构建关联临床生物活性的预测机制,让研究结论更加贴近临床真实世界[3](图2B)。

图2 以有效性为导向的红花注射液质量波动动态监测[3]

创新关键技术获国家发明专利授权(专利号:ZL201810062695.4),成果用于红花注射液质量波动评价;成果还服务于国家药品监管,推荐用于国家中药注射剂上市再评价,《科学时报》称为“中药注射剂产业突围关键技术”,取得了显著的行业贡献与成果转化效益。创建的学科平台——“临床合理用药生物特征谱学评价北京市重点实验室”成功通过认定(担任实验室主任)。

2.3 建立以安全性为导向的中药注射剂质量波动动态监测及不良反应预警机制,为提高临床合理用药水平提供了重要支撑

安全性问题一直是中药注射剂被诟病的主要原因。含绿原酸类成分的双黄连注射液引发的类过敏反应,连续多年被国家药品不良反应监测年报提及。究其原因,缺乏类过敏反应早期预警关键技术及作用机制阐释是其主要结症点!

免疫细胞脱颗粒是引发类过敏反应的重要生物学事件。研究发现肥大细胞自身可分泌黏附因子而在含金电极表面生长、繁殖,金电极产生的动态电阻与肥大细胞脱颗粒程度负相关,呈现典型的细胞动力学特征;据此创建了基于活细胞动力学的中药注射剂致类过敏反应动态监测关键技术[4](图3A)。成功应用于双黄连注射液致类过敏反应的早期预警。首次发现在临床真实世界里绿原酸可转化为具有致类过敏活性的隐绿原酸、新绿原酸;进一步发现隐绿原酸、新绿原酸可与肥大细胞表面G蛋白耦联受体MGRG3结合,引起肥大细胞脱颗粒,导致类过敏反应发生(图3B)。该项创新成果为释除国际学术界对绿原酸是否会引发类过敏反应的争议提供了科学数据(Nature发表的文章认为绿原酸是类过敏原,JAllergy发表的文章认为绿原酸不是类过敏原)。该项创新关键技术获国家发明专利授权(专利号:ZL201310210626.0),成果为双黄连注射液临床合理用药水平提升提供了科技支撑;入选国家药品不良反应监测哨点联盟单位。以“Can chlorogenic acid cause anaphylactoid reaction?”为题,在中日笹川医学奖国际学术交流会上做大会报告(日本东京);与日本富山大学、新加坡国立大学合作,创建的国际共同研究平台——“临床合理用药生物特征谱学评价国际合作联合实验室”成功通过认定(担任实验室主任)。

图3 以安全性为导向的双黄连注射液质量波动动态监测[4]

2.4 建立以合理性为导向的临床联合用药评价关键技术及体系化成套解决方案,将疾病快速诊断融入合理用药评价中,实现了多中心临床推广应用

在临床真实世界里多种药物联合用药现象时常发生,但其合理性评价体系尚显薄弱;问题症结点在于缺乏体现临床诊疗与用药特点的适宜技术!立足“临床生物特征谱学”学术内涵,瞄准临床合理用药评价痛点与高风险点——“院内获得性感染联合用药合理性评价”开展原创性工作,旨在推动以临床需求为导向的创新技术研究。

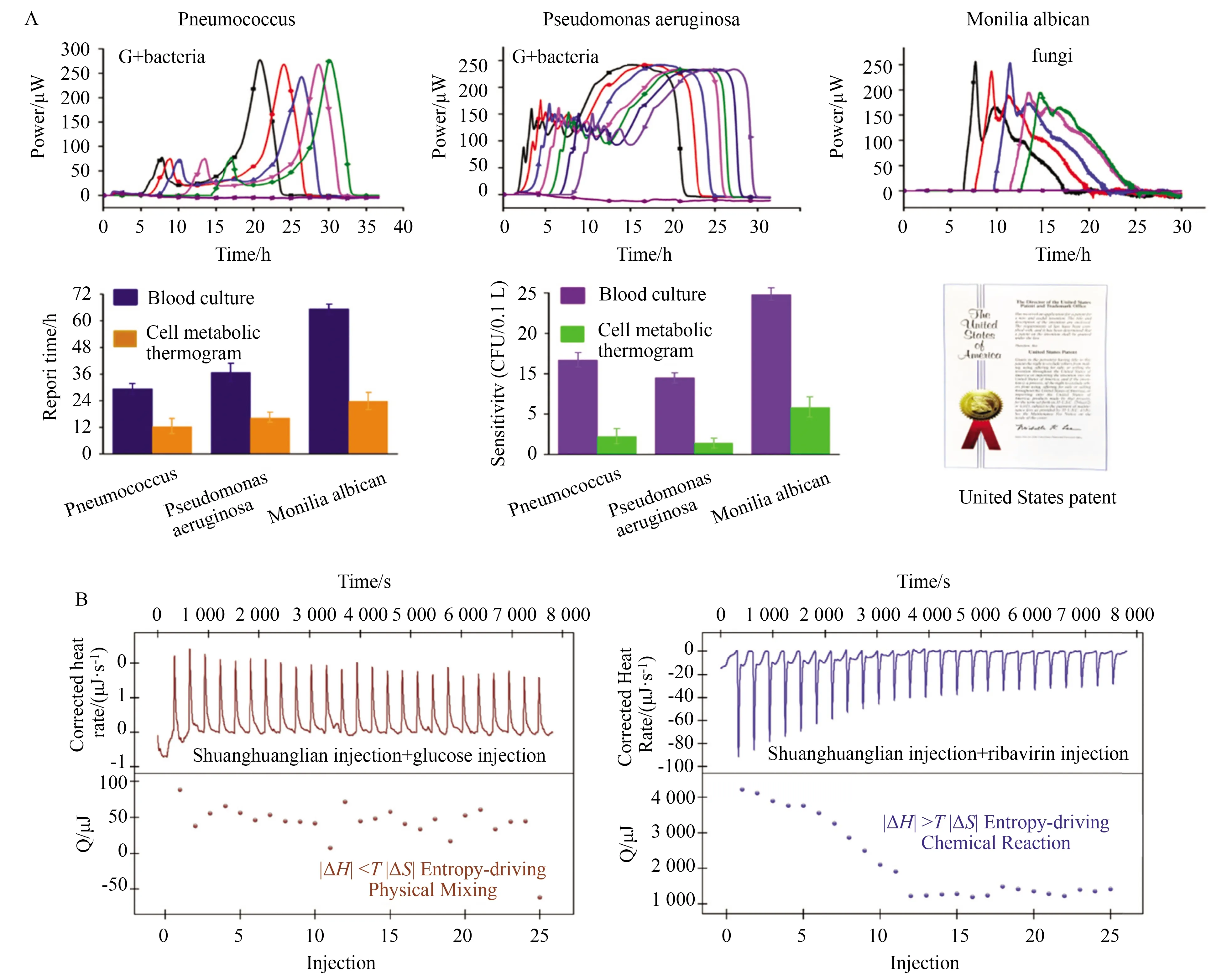

病原微生物生长代谢过程中伴随着“能量-物质-信息”相互转换,发明了临床病原微生物全封闭式富集排扰设备,解决了临床病原微生物丰度低、背景干扰大等检测难题,创建了基于细胞能量代谢热的病原微生物快速检测关键技术。与病原微生物诊断国际金标准血培养相比,该项关键技术具有“更高的灵敏度、更短的检测时间、良好的溯源性”等优势[5](获美国、韩国、中国香港3项PCT国际专利授权,专利号:US8778629B2、20-0474522、HK1152829,图4A),为临床抗感染用药方案的优化提供了核心技术支持。

图4 以合理性为导向的院内获得性感染联合用药评价[5]

临床联合用药中存在物理、化学或生物配伍禁忌,在本质上都是物质分子间的相互作用,伴随着能量转移和热量变化。从物质分子间互作能量变化入手,建立了基于分子间互作能量谱的临床联合用药合理性评价关键技术(中国发明专利授权,专利号ZL201010264456.0,图4B),成功构建了临床急危重症常用中药注射剂、西药注射剂(输液)临床联合用药评价系统(软件著作权登记号:2018SR072337);以及“病原微生物快速检测-联合用药合理性评价-不良反应症状评判-应急解救措施”体系化成套解决方案,在多家医疗机构实现了推广应用,为提高临床联合用药评价能力、减少药源性不良反应发生提供了科技支撑。带领的研究队伍——“危急重症临床合理用药评价”,作为首个药学研究团队,成功入选北京市优秀人才“青年拔尖团队”(担任团队带头人)。

上述研究工作得到国家自然科学基金项目(批准号:81322052,81773891),国家“重大新药创制”科技重大专项(批准号:2017ZX09301-040)等资助,感谢解放军总医院第五医学中心肖小河研究员、成都中医药大学董小萍教授的指导,以及日本富山大学Hiroyuki Morita教授和新加坡国立大学王德云教授的帮助。