筑坝截流对黑河上中游大型底栖动物群落结构及物种多样性的影响

2020-10-27李宝龙王之君刘娟娟左一锋

王 昱,李宝龙,冯 起,刘 蔚,王之君,刘娟娟,左一锋

(1.兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃 兰州 730050;2.中国科学院西北生态环境资源研究院内陆河流域生态水文重点实验室,甘肃 兰州 730000;3.甘肃省生物质能与太阳能互补供能系统重点试验室,甘肃 兰州 730000)

河流水生态系统是水环境、水生物、水资源的统一体,具有一定维持自身健康的能力[1],但筑坝截流破坏了河道水流的连通性,河流由溪流状态逐渐演变为湖-库状态[2],使库区上下游河床底质、水温、理化因子及营养物质等发生改变[3],进而影响水生生物群落、植被状况,使河流生态系统逐步演变为水库生态系统[4-5]。大型底栖动物栖息地比较固定,活动范围小,生活周期长,对水环境变化较敏感,在河流物质循环和能量流动过程中扮演着重要角色,是河流水生态系统变化和演替的指示生物类群[6-8]。其群落结构和物种多样性可有效反映河流水环境和生境的变化状况,被广泛应用于评价人类活动等对河流水生态系统的干扰和影响[9-10]。大量研究表明,梯级水库运行使河流异质性降低,底质环境差异变小,物种由适应急流的蜉蝣目等逐步演变为摇蚊科等静水型物种,物种多样性降低,群落结构趋于单一化[11-12]。这些研究主要集中于低海拔、温带和热带地区,而针对高海拔地区的内陆河流域研究甚少。相比低海拔热带及亚热带地区,高海拔内陆河地区生态环境脆弱,水生生物的种群具有明显的地理区系特点,虽然种类数量较少,但多为特有种类,物种相对丰富,人类活动易对其栖息地造成严重破坏,使底栖动物群落结构发生显著改变[13]。因此,开展内陆河流筑坝截流对大型底栖动物群落结构及物种多样性的响应研究,对内陆河流域生物多样性保护和水环境修复具有重要的意义。

黑河流域作为我国第二大内陆河,是西北干旱区内陆河流域重要的水源基地[14]。近年来,因受上游干流梯级水库建设的影响,河流水沙关系发生显著变化,不同河段沉积物粒度及水体理化状况处于动态变化中[15-16],这将对大型底栖动物的群落结构及生物多样性产生一定的影响。为此,以黑河流域上中游为研究对象,分析筑坝建设对黑河不同区域大型底栖动物群落结构及物种多样性的影响,初步探讨不同区域底栖动物分布差异化的原因,为内陆河流域水环境的保护和管理提供理论依据。

1 研究区域概况

黑河发源于祁连山北麓的青海省祁连县,流域范围大致介于37°45′~42°40′ N,96°42′~102°04′ E之间,干流全长821 km,流域总面积达1.3×105km2。黑河以莺落峡、正义峡为界划分上中下游,其上游分为东、西两岔,东岔为八宝河,长约75 km,西岔又名野牛沟河,长约175 km。黑河上游为水源涵养区,海拔为1 600~4 300 m,寒冷阴湿,年降水量在200 mm以上;中游为平原农业区,海拔为1 250~1 466 m,年降水量不足200 mm。黑河上游多年平均输沙量约为1.88×106t[17-18],河床分布有基岩、卵石、泥沙等;中游河道长204 km,河道泥沙基本为上游挟带,河床大部分为卵石、砾石等。中游光热资源充足,是典型的温带干旱亚区,绿洲农业发达,是黑河流域水资源的主要利用区[19]。黑河流域水能资源丰富,上游水能资源储藏量为106.88×104kW,干流黄藏寺—莺落峡河段相继开发了8座梯级电站,梯级电站的总库容达5.44×108m3,年平均发电量为23.74×108kW·h。

2 研究方法

2.1 采样点选取

为分析梯级电站开发对流域大型底栖动物群落结构及物种多样性的响应关系,将采样区域划分为上游支流区、梯级库区(黄藏寺—龙首共8座一级电站)、坝下游至自然河段的过渡区、中游自然河段区4类典型河段。于2018年7—8月对黑河流域上中游进行野外采样。此次采样共设置22个样点(图1),其中上游支流野牛沟采样点为H1、H2以及2条支流的交汇处H7;八宝河采样点为H3~H6;梯级库区为H8~H12,其中H8为坝前,H9~H10为库区,H11~H12为坝下河段;坝下游至自然河段的过渡区为H13~H15;中游自然河段区为H16~H22。

2.2 样品采集与处理

大型底栖动物采集用1/16 m2彼得生采泥器,随机采集2个平行样本,泥样用0.25 mm孔径尼龙筛筛洗,剩余物置于白瓷盘中,将底栖动物逐一拣出,放入装有φ=10%福尔马林溶液的广口瓶中,贴上标签保存。样品带回实验室中鉴定至尽可能低的分类单元[20-21],寡毛类鉴定至纲,每个采样点采到的底栖动物按不同种类准确统计数量,然后用滤纸吸去表面固定液,计数后称重,并根据采样面积换算成密度和生物量[22]。底质粒径用1/16 m2彼得生采泥器采集,底质样品带回实验室分析粒径级配,参照国内外泥沙的分类方法分成以下几类:基岩、漂石(>200 mm)、卵石(>20~200 mm)、砾石(>2~20 mm)、粗沙(>0.2~2 mm)、细沙(0.02~0.2 mm)、浮泥(<0.02 mm,为粉沙和淤泥的混合物)[23]。现场记录采样区域的环境因子,如水深、水温、气温等的变化情况。

H1—扎马什克老站,H2—扎马什克新站,H3—鸳鸯花海大桥,H4—阿柔大 寺,H5—祁连县城上游,H6—牛板筋,H7—野牛沟—八宝河交汇处,H8— 三道湾—二龙山,H9—大孤山库区,H10—小孤山电站库区,H11—龙首二 级,H12—龙首一级,H13—大野口,H14—莺落峡,H15—龙渠电站尾水, H16—张掖黑河湿地公园,H17—张掖黑河大桥,H18—高崖水文站,H19— 平川黑河大桥,H20—高台合黎大桥,H21—罗成大桥,H22—正义峡水文站。图1 黑河流域采样点分布Fig.1 Distribution of sampling sites in Heihe River basin

2.3 数据处理与分析

2.3.1物种多样性

采用Shannon-Wiener多样性指数(H′)、Pielou均匀度指数(J)、Margalef丰富度指数(dM)这3项生物指标评价各采样点大型底栖动物的生物多样性,其计算公式[24-26]分别为

(1)

J=H′/Hmax′=H′/lnS,

(2)

dM=(S-1)/lnN。

(3)

式(1)~(3)中,S为群落中物种数;N为样方中观察到的个体总数;ni为物种i的个体数;Hmax′为群落完全均匀的多样性指数。

2.3.2优势种确定

优势种根据大型底栖动物种类的优势度值(Y)[27]来确定,公式为

Y=ni/N×fi。

(4)

式(4)中,Y为优势度;ni为样品中物种i的个体数;N为样品中大型底栖动物的总个体数;fi为第i种大型底栖动物在各采样点出现的频率,将Y>0.02的种类定为优势种。

2.3.3丰度/生物量比较(ABC)曲线

ABC曲线法是在同一坐标系中比较生物量优势度和数量优势度曲线,通过2条曲线的分布状况分析大型底栖动物群落是否受到干扰[28]。ABC曲线方法反映了r选择和k选择的传统进化理论背景[29]。用W统计量作为ABC方法的统计量,其公式为

(5)

式(5)中,Bi和Ai为ABC曲线中种类序号对应的生物量和数量的累积比例;S为出现的物种数。当生物量优势曲线在数量优势度曲线之上时,W为正,反之为负。生物量曲线位于丰度曲线之上,说明群落未受干扰;2条曲线交叉或者部分重合,说明群落处于中等干扰状态;丰度曲线位于生物量曲线之上,说明群落整体受外界的干扰较大[30-31]。

ABC曲线的绘制和W统计量的计算均使用PRIMER 5.0软件进行。

3 结果与分析

3.1 大型底栖动物群落组成

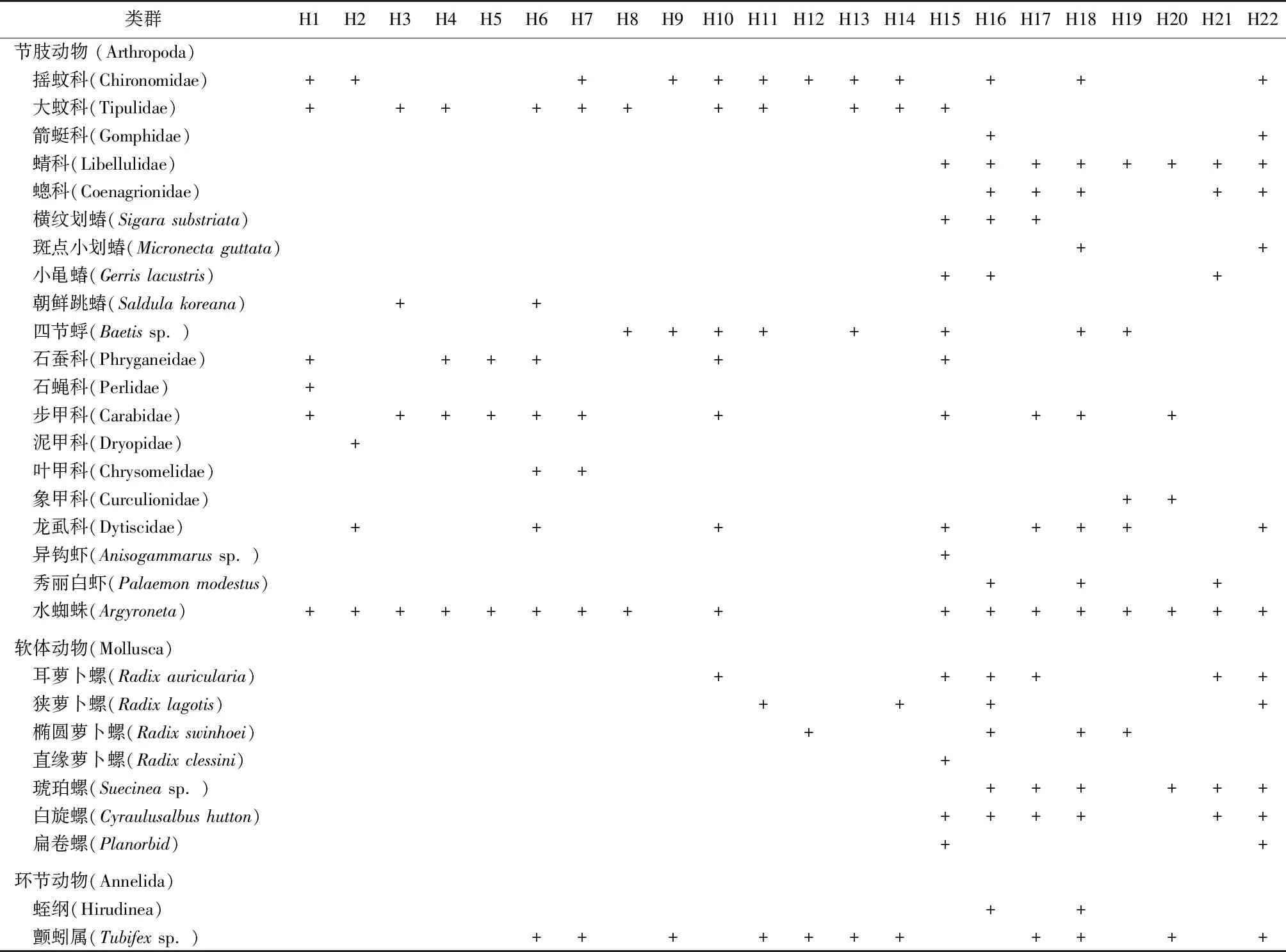

黑河流域上中游22个采样点共采集到大型底栖动物43种(表1),隶属于3门7纲14目23科,其中节肢动物33种(76.75%),软体动物8种(18.60%),环节动物2种(4.65%)。从空间分布情况来看,上游支流区物种分布较多(18种),节肢动物占绝对优势,软体动物(除H1~H3点外)均有分布,环节动物则少见,仅在H6、H7点采集到,以颤蚓属为主。

表1 各采样点的底栖动物组成

在梯级库区仅发现11种物种,物种数锐减,且群落种类组成为典型的水库型静水物种〔如摇蚊幼虫(Chironomussp.)、颤蚓属(Tubifexsp.)、四节蜉(Baetissp.)等〕;其中H8点只采集到节肢动物,物种最少(仅3种)。在坝下游至自然河段的过渡区大型底栖动物的物种数开始有增加迹象,由梯级库区的11种增加为15种,其中节肢动物与库区相比基本一致,但软体动物种类有所增加,采集到直缘萝卜螺(Radixclessini)、扁卷螺(Planorbid)、白旋螺(Cyraulusalbushutton)等物种,而摇蚊幼虫、颤蚓属等静水型物种未采集到。中游自然河段区物种数最多(29种),其中节肢动物占55.05%,软体动物占44.95%,螺类数量增幅最大,环节动物仅在H16和H18点采集到,均为宽身舌蛭(Glossiphonialata);其中H18点物种数最多(19种)。总体来看,黑河上中游大型底栖动物的物种数从高到低依次为中游自然河段区>上游支流区>坝下游至自然河段的过渡区>梯级库区,且库区以静水型物种为主。

黑河上中游大型底栖动物的平均密度和平均生物量分别为105 m-2和4.88 g·m-2。其中密度以节肢动物占绝对优势,生物量以软体动物占绝对优势,环节动物密度和生物量占比均较小;大型底栖动物密度总体变化趋势为节肢动物>软体动物>环节动物,生物量则表现为软体动物>节肢动物>环节动物。

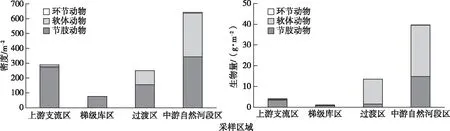

从空间分布情况(图2)来看,中游自然河段密度以节肢动物占优势,平均密度为348 m-2,生物量以软体动物占优势,为24.62 g·m-2,环节动物仅在H16、H18点采集到,密度和生物量分别为4 m-2和0.03 g·m-2,并且中游大型底栖动物的密度和生物量明显大于其他区域;而梯级库区密度和生物量均最小,且以节肢动物占优势,分别为76 m-2和0.92 g·m-2。坝下游至自然河段的过渡区密度和生物量较库区显著增加,密度和生物量分别以节肢动物和软体动物占优势,分别为156 m-2和11.95 g·m-2。上游支流区大型底栖动物密度仅次于中游,为156 m-2,生物量则小于过渡区,这主要是由于上游支流软体动物数量极少,而软体动物个体大,对生物量贡献值较大,导致上游支流区生物量较低。因此,从总体上来看,黑河不同区域大型底栖动物的密度和生物量表现出明显的空间区域性差异。

图2 大型底栖动物密度和生物量的空间变化Fig.2 Spatial variation of density and biomass of macrozoobenthos

3.2 大型底栖动物的生物多样性

各典型区域大型底栖动物生物多样性指数变化情况如图3所示。

图3 各典型区域大型底栖动物生物多样性指数Fig.3 Macrozoobenthic diversity index in each typical region

Shannon-Wiener多样性指数和Margalef丰富度指数沿程变化趋势较为一致,变化幅度较大,分别为1.040~1.942和0.684~3.801,这2种指数值在中游自然河段区均明显高于其他河段,而在梯级库区和坝下游至自然河流的过渡区均较低。Pielou均匀度指数变化趋势相对较平稳,变化幅度较小,范围为0.266~0.946,且在中游自然河段区明显低于其他河段,其余河段相差不大。总体上来看,Shannon-Wiener多样性指数和Margalef丰富度指数的变化趋势为中游自然河段区>上游支流区>坝下游至自然河流的过渡区>梯级库区。

3.3 优势种的分布

大型底栖动物优势种的分布可以反映流域不同区域底栖动物群落结构的变化特征。调查表明,各典型区域优势种的分布具有显著差异,其中上游支流区优势种为大蚊(Tipulidaesp.)和水蜘蛛(Argyroneta);梯级库区和坝下游至自然河段的过渡区优势种较其他河段明显不同,分别为静水型的摇蚊幼虫、四节蜉、大蚊、白旋螺;中游自然河段区优势种较丰富,除豆娘幼虫(Damselflysp.)、水蜘蛛之外,耳萝卜螺(Radixauricularia)、琥珀螺(Suecineasp.)和白旋螺分布也较多(表2)。

表2 大型底栖动物优势种组成与分布

3.4 ABC曲线分析

ABC曲线分析可以较直观地反映大型底栖动物群落受人为因素的干扰程度。分析结果表明,黑河上中游大型底栖动物群落的丰度曲线始终位于生物量曲线之上,显示大型底栖动物群落受外界干扰较为强烈(图4)。同时W统计值为-0.016,其值为负进一步表明群落到的受干扰较大。

图4 大型底栖动物群落的ABC曲线分析结果Fig.4 ABC curve and W statistical value of macrozoobenthos community in each sampling point

4 讨论

4.1 人为扰动对大型底栖动物群落结构的影响

筑坝截流引起水动力条件改变,会导致水流流速、底质粒径、水生植物、物质迁移规律等发生变化,对大型底栖动物分布及物种多样性产生不同程度的影响[32]。调查结果表明,黑河上中游大型底栖动物的群落结构及物种多样性表现出明显的空间差异。其中上游支流区以节肢动物为主,物种多样性相对较高;梯级库区物种主要为摇蚊幼虫、四节蜉等静水型物种,但数量明显锐减;坝下游至自然河段的过渡区物种数及多样性较库区均有所增加;中游自然河段物种数及多样性均最高,这与张兰平等[33]、王世岩等[34]对黑河中游底栖动物的调查结果相一致。究其原因是上游支流区河床底质为卵石、砾石和细沙,水浅流急,含沙量较大,以适应激流、掘穴的物种(如襀翅目等)及适应急流、多种底质环境的软体动物为主;同时该区域水生植物间断分布,生境相对完整,人类活动对大型底栖动物的影响相对较小,水质较好,为适应山地溪流、清洁水体的大蚊、水蜘蛛等提供了适宜场所,物种多样性相对较高。库坝区因筑坝截流破坏了河流的连续性,改变了河流的水动力条件,导致不同区域的水生态环境差异明显[35]。库区水流流速减缓,挟沙能力降低,河床多为细沙等密实基质(图5),不利于藻类等生长,栖境逐渐单一化;加之库区水位波动较明显,水体中溶解氧含量下降,水体自净能力减弱,影响了有机质沉积和底泥的理化性质,对大型底栖动物的食物来源、繁殖和栖息场所影响较显著[36],物种多样性随之锐减,摇蚊幼虫、四节蜉等静水型物种逐渐占据主导地位。而坝下游河段因电站尾水周期性变动可能会对摇蚊幼虫等静水型物种的生活和繁殖产生不利影响,但水体流动性和交换性相比库区较好[35],特别是靠近中游自然河段的H15样点,藻类、水草等水生植物丰富,为软体动物提供了丰富的食物来源,物种相对库区略微增加。

图5 各典型区域的水流流速及底质粒径分布Fig.5 Water flow velocity and sediment particle size distribution in each typical area

中游自然河段区物种数及物种多样性均较高,结合李鹏等[37]在1997年对黑河中游大型底栖动物的调查结果发现,该区域摇蚊科种类由原来的12种锐减至1种(劳氏摇蚊、羽摇蚊、多足摇蚊等消失);而螺类等数量明显增加,由原来的4种增加到7种(新增琥珀螺、椭圆萝卜螺、狭萝卜螺);此外还采集到蜻蜓目、水蜘蛛等物种。这主要是由于中游自然河段水流流速较小(图5),水力停留时间较长,卵石河床具有较大的表面积,可滞留较多的营养物质,藻类等水生植物丰富,尤其是张掖黑河湿地公园(H16)水生维管束植物分布较多,增加了生物栖息环境的空间异质性和复杂性;同时该区域途径众多城市群,人口密集,工业排污、农业灌溉、畜牧养殖等人类活动产生大量污染物和废水,直接或间接注入河道,使水体中的悬浮颗粒物和有机质显著增加,为不同类型的大型底栖动物提供了丰富的饵料和繁衍场所;但随着水体中污染物增加,敏感种和好氧物种逐渐减少,而耳萝卜螺、琥珀螺、白旋螺等软体动物中的耐污类群适宜于缓流、多种底质环境,其数量显著增加。笔者未采集到摇蚊幼虫,可能是由于其主要在清洁水体中栖息。因此,人为干扰对底栖动物的分布及物种多样性影响较大,适宜的环境类型及复杂的栖境可维持不同生活类群的底栖动物丰富度。

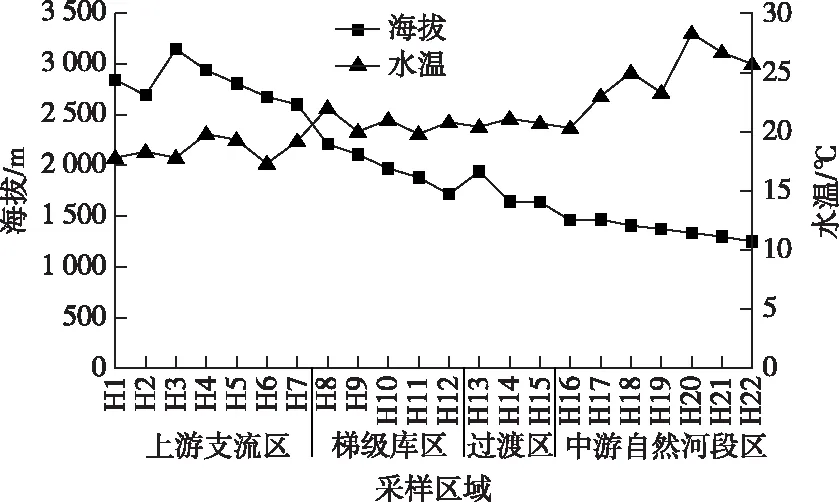

4.2 海拔、气温等气候因子对大型底栖动物分布格局的影响

研究表明海拔、水温等气候因素也是影响大型底栖动物群落结构及物种多样性的主要环境因子[38-39]。黑河上中游大型底栖动物物种数及物种多样性的分布特征为中游自然河段区>上游支流区>坝下游至自然河段的过渡区>梯级库区。生物的生长都有其适宜的生存温度,其繁殖、生长、新陈代谢及群落结构等均受温度制约,在适宜的生存温度范围内升高温度可加快底栖动物的生长[40]。上游支流区海拔较高,季节性交替不够明显,夏季平均水温仅为18.6 ℃(图6)。水温偏低会使大部分底栖动物的生长等活动受到抑制,进而改变其群落结构,使得物种多为急流、耐低温类群。梯级库区和坝下游至自然河段的过渡区除海拔之外,气候因素与上游支流区基本一致,由于库区水深较深,形成封闭性蓄水体,在气象作用下易产生水温分层现象[41];加之梯级库区分布有8座电站,开发利用程度高,水温的空间累积效应明显,造成坝前水温偏低和分层现象,对底栖动物产生不同程度的扰动。而坝下游至自然河段的过渡区受径流的调节作用,下泄水体坦化明显,改变了水温的分布规律[42],对大型底栖动物生长、繁衍造成了负面影响,但该区域水深较浅,生境较库区完整,水草等植物间断分布,物种多样性也相应较库区丰富。中游海拔在1 500 m以下,地势平坦,光热资源充足,为典型的走廊平原,夏季平均水温为24 ℃,水温较高,加快了水体和底泥中有机质的分解和理化反应,有利于藻类等植被生长,为底栖动物提供了丰富的食物来源;同时在适宜的范围内升高温度可加快底栖动物的生长,因此中游物种数及物种多样性均最高。

图6 各典型区域海拔及水温分布Fig.6 Altitude and water temperature distribution in each typical area

5 结论

(1)黑河上中游共采集到大型底栖动物43种,其中节肢动物占76.75%,软体动物占18.60%,环节动物占4.65%。物种数及物种多样性表现出明显的空间差异,自然河段显著高于库坝区,且库区以静水型物种为主。

(2)ABC曲线分析表明,受梯级水坝建设的影响,梯级库区生境逐渐单一化,物种逐渐由河流型向水库静水型演替;坝下游河段受尾水扰动,物种组成及多样性均趋于下降的分布特征;而中游自然河段受工农业污水排放的影响,加剧了河流的污染程度,致使中游有机质、营养盐浓度显著上升,栖境异质性相对较高,物种组成丰富,主要以耐污型占优势。此外,海拔、水温等气候因素也是影响大型底栖动物群落结构及物种多样性的主要环境因子。