《太古元音》的等韵理论及其与实际语音反映的内在关系*

2020-10-23李军

李 军

南昌大学客赣方言与语言应用研究中心 江西 南昌 330031

提要 《太古元音》是一部在《直图》基础上,部分参考《横图》,以“原、转”“正、变”“正、闰”“虚、实”理论,力图反映“一切谚言、天籁之音”的等韵著作。论文指出,该书韵图内容复杂性的根源,在于韵图编撰方式、韵图内容的传承性与反映理想化观念性语音,尤其是反映现实语音本质要求的矛盾;该书等韵理论大部分是建立在调和实际语音与韵图语音以及理想化观念性语音矛盾的基础上的,是准确深入研究韵图实际语音的关键与重要依据。

1 《太古元音》简介及研究概况

1.1 《太古元音》简介

《太古元音》,晋陵(今常州)人是奎著,(1)〔1〕李新魁《汉语等韵学》、耿振生《明清等韵学通论》均指出《太古元音》著者是奎为今常州武进人。本文研究的版本为南京图书馆藏抄本,题“晋陵是奎著”,未注成书年代。据四维堂藏版《是氏宗谱》(民国戊子年重修)记载,是奎,字玉雯,号晚斋,清阳湖县焦塾(今常州市天宁区郑陆镇焦溪村)人,生于顺治十一年(1654年),卒于乾隆五年(1740年)。成书时间大约在1716年之前(见耿振生,1998:158)。序言自谓 “早岁阅梅宣城《字彙》……纵、横二图,群疑並兴”,故在其基础上,以“原、转”“正、变”“顺、逆局”等方式,将“正闰四十五子、十八母,约而为十五纲、十八摄、二十钤”,以表现“人间一切谚言、天籁之音”,名之为《太古元音》。

此书共四卷,首卷为“经图”及“十伦释义”。“经图”以宫、商角、徵羽音为序列韵,宫、商角、徵羽音内部各以“正之正”“正之变”“变之正”“变之变”分韵列字。每韵纵列二十八声母位。韵图编撰模式与《直图》基本一致,但没有采取横列四声的方式,而是区分子、母韵。即横列舒声韵平、上、去三声,称为“子”;多韵共承的入声韵,称为“母”;共承的入声韵最后单列,称之为“异子同母”。“十伦释义”是有关韵图编撰理论的阐述。卷二为该书语音理论的系统阐述。卷三“辩论诸家得失”主要对元明时期的音韵学著作、语音理论进行评价,权衡得失。卷四“乐经大旨”主要论述音乐理论,以音乐理论与韵图编撰中的五音、清浊、阴阳理论相附会。

1.2 《太古元音》研究概况

首次对《太古元音》进行介绍的是赵荫堂(1957),该书将《太古元音》归纳为“明清等韵之存浊系统”的著作,并总体介绍了该书的理论框架,即“内外、钤、摄”,并指出了该书韵图与《直图》《横图》的关系。台湾学者郑再发(1966)、应裕康(1972)、竺家宁(1991)、林裕庆(2005)等人的相关论著则在赵氏的基础上,对《太古元音》韵图所反映的吴方言特征进行了初步归纳(参简汎纯2010:2-4)。李新魁(2004:255)根据韵书的编撰体例将《太古元音》归纳为“《韵法直图》一系的等韵图”,认为除二十八位声母反映了作者的方言特征之外,《太古元音》“还是与《韵法直图》一样,反映了当时的读书音系统。它的语音面目,可以说与《直图》大同小异”。耿振生(1992)则认为,“《太古元音》韵图是根据实际语音改订《韵法直图》而成的”。耿振生(1998:21-22)指出,“《太古元音》韵图合并后的大韵是接近当时吴方言口语的系统”,并归纳了其二十八声母,三十七舒声韵,十一入声韵。

以上论著对《太古元音》的介绍都是概述性的,并没有对该书所反映的实际语音系统、语音特征进行细致的研究与归纳,更没有对该书等韵理论及其与实际语音反映的内在关系进行深入探讨。

首次深入系统研究《太古元音》的是简汎纯(2010)。该文对《太古元音》语音系统进行了归纳,与现代常州方音进行了比较,认为其实际语音反映了清代常州方言特点。该文同时也对《太古元音》部分等韵术语进行了解读,并指出研究其实际语音的关键,在于釐清《太古元音》承袭《直图》《横图》的成分。不过作者对《太古元音》音系的研究大多停留在韵图表面列字的分析方面,主要还是依据耿振生先生合并大韵的方法,没有充分注意到《太古元音》韵图内容与等韵理论是有机结合的。《太古元音》等韵理论的解读是分析韵图编撰理论,分离韵图不同语音成分,揭示韵图实际语音特征的关键。在深入揭示《太古元音》等韵理论与实际语音反映的内在联系,准确归纳十八世纪初常州方言的语音特征等方面,该文还存在一定程度的不足。

本文主要从《太古元音》与《直图》的关系,《太古元音》等韵理论与实际语音反映之间的内在联系,及其反映实际语音的方式等方面进行探讨,为深入研究《太古元音》的实际语音提供思路与方法。

2 《太古元音》与《直图》的关系

《直图》是明代等韵学史上具有里程碑意义的韵图,改变了传统韵图两呼四等的韵图编撰模式,代之以韵母分韵列字。韵图纵列三十二声母位,横列平上去入四声,变传统等韵图为简单明了的音节结构表。《横图》是《直图》的姊妹图,同样以韵母为单位分韵列字,但采取了声母横列的方式,四声分图。二图同附《字汇》之后,对明清韵图的编撰产生了重要影响。不过二图均非原本,而是梅膺祚为使二图达到“一直一横,互相脗合”“图不同而理同”的目的,分别在其原本《切字捷要》与《切韵射标》的基础上改编而成(李军2015:214-239)。

《太古元音》虽然部分参考了《横图》的分韵特征,但在韵图编撰模式与韵图内容方面,主要与《直图》有很大程度的承袭性。同时,也根据实际语音,在《直图》基础上从编撰方式、韵图内容方面进行了一定程度的改进。

《太古元音》对《直图》的承袭与改进主要表现在以下几方面。

2.1 根据实际语音,一定程度上改变了《直图》的编撰模式

韵图编撰模式方面,《太古元音》传承了《直图》以韵母为单位,以同声调为经、同声母为纬的分韵列字方式,但根据实际语音进行了一定程度的改变。

《直图》纵列三十二声母位,《太古元音》根据实际语音只列二十八声母位。“十伦释义”之“行列句位次第”指出,“韵之位仅二十八,舍利三十已浮匣、日二字,而温首座更增知、徹、澄、娘、敷、奉六字,支赘极矣”。卷三“辩论诸家得失”之“等韵三十六字母”指出,“匣之与喻,分韵而同位也”,“删知徹澄日,为其错认也;删敷奉娘匣字,为其叠衍也”。

除此之外,《太古元音》对各声母位的排列顺序也进行了一定程度的调整。《太古元音》认为,“据语气,邪字当在心字上,禅字当在审字上,亦其全清、次清、純浊、次浊之通例。又第八句旧本作影晓匣喻,合讹作晓匣影喻,亦倒乱矣。予仍置第三字为第一字,方顺而不紊”。两书韵图声母位比较如下:

《直 图》:见溪群疑 端透定泥 帮滂並明 精清从心邪 照穿床审禅 晓匣影喻 非敷奉微 来日

《太古元音》:见溪群疑影晓喻 端透定泥来 帮滂並明非微 精清从邪心 照穿床禅审

《直图》入声韵与阳声韵相承,阴声韵多以附注的形式指出与阳声韵同入的关系。《太古元音》入声韵同与阴、阳声韵相承,以“异子同母”的方式单列于所承的阴、阳声韵后。《直图》入声韵与阳声韵的相承关系沿袭的是《洪武正韵》(李军2014:97),而《洪武正韵》是对《增韵》的改并与承袭(宁忌福2009:20),因此在反映实际语音方面存在一定的不足。《直图》各阳声韵相承的入声韵多不相同,《太古元音》则“原转只同一母”。如《太古元音》“徵羽”音“正之正”列“京、巾、金、坚、兼、皆、鸠、基、赀”九韵,《直图》所承入声有“戟、急、结、颊、吉”五韵。而《太古元音》只承“吉、急”两韵,“急”为“吉”闰韵(“闰韵”见下文),实际上以一个入声韵与九个阴、阳声韵相承。这种相承关系是建立在反映实际语音的基础上的。

2.2 根据实际语音,一定程度上改动了《直图》内容

韵图内容方面,《太古元音》根据实际语音对《直图》进行了一定程度的改动,但大体内容基本一致。

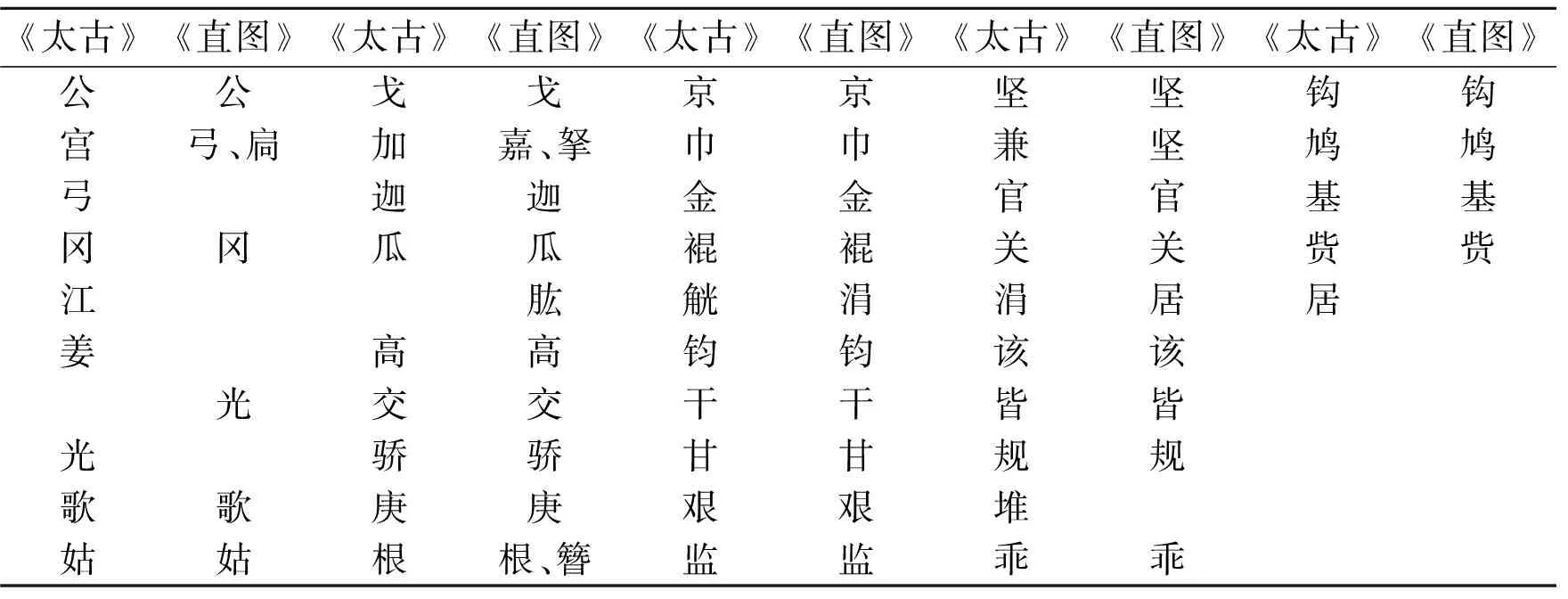

韵图数量方面,《太古元音》“通韵七十”,但正、闰音子韵只有四十五韵。与《直图》四十四图相比,未列“簪”韵、“拏”韵与“扃”韵。前两韵未列当据《横图》,后一韵《太古元音》将之与“弓”韵合并。多列了“姜”“”韵与“宫”“堆”韵,前两韵据《横图》而列;《直图》“弓”韵列古通摄一等冬韵与三等韵,《太古元音》将其分列为“宫”“弓”两韵;《太古元音》“堆”韵是将《直图》“规”韵舌齿音声母位字分立而来。《太古元音》正闰四十五子韵与《直图》四十四韵对比如表1所示。

表1 《太古元音》正闰四十五子韵与《直图》四十四韵比较

韵图列字方面,《太古元音》在一定程度上根据实际语音对《直图》相应韵图列字进行了改动,如合口呼、撮口呼韵图大多只见系声母位列字,反映了吴方言语音的基本特征。但大部分情况下,相应韵图,《太古元音》与《直图》列字基本一致,举“京”韵平上去声位列字为例,比较如下:

平

《太古》京卿檠凝英興刑 丁汀亭寧陵 兵砰平明○○ 精清餳情星 征穪成繩升

《直图》京卿檠凝 丁汀亭寧 兵砰平明 精清情星餳 征穪繩升成 興形英盈陵仍

上

去

《太古》敬慶競迎映興脛 訂聼定佞令 柄聘凭命○○ 浸倩○○性 正秤盛○聖

《直图》敬慶匕迎 定聼匕○ 柄聘凭命 浸倩匕性蕈 正秤匕聖盛 興脛映孕 ○○○○ 令認

除将三十二声母位改为二十八母位而减少了部分切字,将《直图》同音符号“匕”改为空圈或全浊声母字,以及根据声母位调整相关切字的位置之外,其他列字两韵图基本一致。

3 《太古元音》的等韵理论及其与实际语音反映的内在关系

虽然在声母位与韵图列字改动方面,《太古元音》在一定程度上反映了实际语音,但由于《太古元音》并没有完全根据实际语音对《直图》的编撰体例、韵图框架、韵图内容进行根本性改变,因此“经图”自然达不到真实反映实际语音的目的,韵图语音与实际语音之间存在一定程度的差距。为解决这一矛盾,是奎在卷一“经图”之后提出了“十伦释义”;卷二提出了一系列的等韵理论;卷三则通过对宋元以来的韵书、韵图及等韵理论的评论,“辩论诸家得失”。这些等韵理论与等韵理论评论的内容,成为该书表现实际语音的主要方式与了解该书韵图实际语音的主要依据。从表现实际语音的要求来看,《太古元音》主要从以下几方面提出了自己的等韵理论。

3.1 《太古元音》发展了《直图》系等韵著作的五音理论

《太古元音》以五音概念将七十韵分为“宫、商角、徵羽”三大类。每类韵进一步以“原、转”“正、变”区分韵母四呼,表现韵母四呼之间的语音关系。

以“宫商角徵羽”五音作为区分韵母性质的术语,当首创于《直图》蓝本《切字捷要》,(李军2015:34-41)但《切字捷要》只是举例性的以五音与五韵相配,拘泥于五音概念,没有将五音与四呼一一对应(从举例来看,角音“骄”韵与徵音“基”韵实际上同为齐齿呼)。《直图》一方面沿袭了《切字捷要》做法,将五音代表韵作为韵图前五韵,并指出“韵繁难以徧读,只熟读前五韵,后各韵自能贯通”;另一方面又袭用了《横图》的呼名(实为其蓝本《切韵射标》所承袭的《书文音义便考私编》呼名)。(李军2011:88)

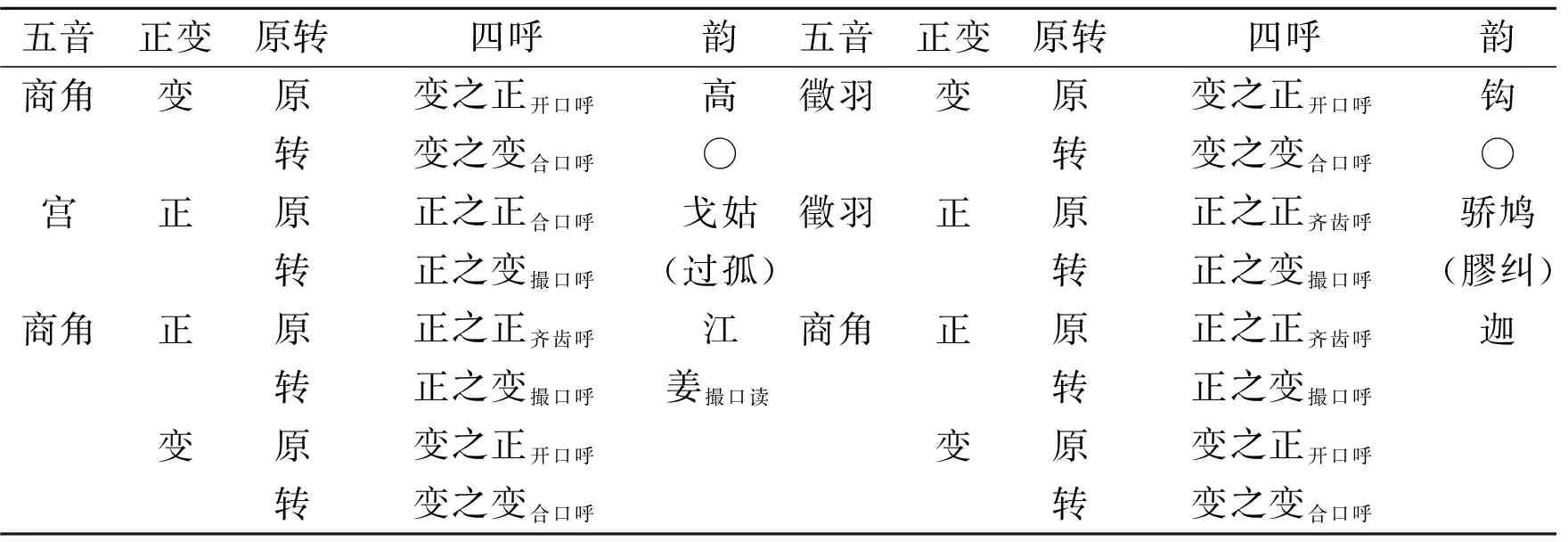

以五音作为区分韵母性质的做法被《直图》系列等韵著作所承袭与发展。《太古元音》以五音对韵母进行分类,显然也是受《直图》影响,但《太古元音》将五音合而为宫、商角、徵羽音三大类,已与四呼无涉。因为每类音之下又依据“原、转”“正、变”关系,将所列韵区分为“正之正、正之变,变之正,变之变”四类,每一类韵目后,同时附注了所列韵的呼名。《太古元音》五音,原转、正变关系及所列韵与呼名如下页表2所示。

3.1.1 承袭《直图》与《横图》呼名,以描写、区分韵母特征

《太古元音》大部分情况下袭用了《直图》与《横图》呼名,同时也自创了部分呼名。这些呼名与韵母四呼并无多大的联系,更多的是对韵母读音的描写与人为的区分。

表2 《太古元音》五音,原转、正变关系及所列韵与呼名(2)表中( )[ ]内各韵分别为《太古元音》所列闰韵或虚韵。“-”前为舒声韵,即子韵,后为入声韵,即母韵。其中宫音变之变母音“郭”韵经图漏列。

“十伦释义”之“呼字气象纲目”“析精”条对汉字读音特征进行了描写:“以象言有二十四。喉,声深而降,入丹田;浅而升,激腭逆鼻,用二。舌也点簟舒缩钩挢柱,用七。口,开合撮,或先开后合,先合后开,用五。唇拍垂掀裹蹙,用五。牙,旁穿,用一。齿,正齐齩,用二。又有参杂並用,不专一职,曰混呼者”。以上描写实际上就是《太古元音》对各韵呼名内涵的解读。

3.1.2 以“原、转”“正、变”区分韵母四呼,表现韵母四呼之间的语音关系

“正、变”是《太古元音》区分韵母四呼的术语,“原、转”是揭示韵母四呼语音关系的术语,“宫、商角、徵羽”五音分韵的标准是主元音相同或相近。

宫、商角、徵羽音内部所分“正之正、正之变,变之正,变之变”四类韵,是立足实际语音对韵母四呼的区分。所谓“正、变”“原、转”,“十伦释义”之“五音正变始终”说:“正、变者,五音各备原正也、转变也。”即“正、变”是指宫、商角、徵羽音内部“原韵”与“转韵”之间的语音关系。“原韵”包括“正之正”与“变之正”,“转韵”包括“正之变”与“变之变”。“正之正”为原韵,则“正之变”为转韵。如宫音“正之正”“公、歌、姑”三韵后列“正之变”“弓、戈、姑”韵,附注指出“此即上三韵之转韵,后仿此”。

从“原、转”“正、变”韵所列切字的语音特征与现代汉语四呼的对应关系来看,除商角、徵羽音“正之正”韵为齐齿呼,宫音“正之正”韵为合口呼外,其余各音之“正之变”韵为撮口呼,“变之正”韵为开口呼,“变之变”韵为合口呼。“正、变”韵之“原、转”关系,即齐齿呼与撮口呼(宫音为合口呼与撮口呼)、开口呼与合口呼之间的语音对应关系。“宫、商角、徵羽”音内部“正、变”韵与韵母四呼的对应关系,以及“原、转”韵所表现的韵母四呼之间的语音关系如下页表3所示。

表3 《太古元音》五音正变、原转韵与四呼的关系

不同四呼之韵聚为一类,曰宫、曰商角、曰徵羽,四呼之韵互为正、变,原、转关系,说明《太古元音》以五音对韵母进行分类,当以主元音相同、相近为原则。《太古元音》之五音分韵无疑已成为韵母主元音分类的概念了。

保留《直图》各韵呼名或另创呼名,是《太古元音》对《直图》《横图》以呼名描写韵母读音这一做法的承袭。而将五音概念发展为韵母主元音分类,则是对《直图》五音概念的一种新的解读。在以主元音相同、相近为原则对韵母分类的基础上,将主元音相同的韵母归纳为正、变、原、转关系,则是因为《直图》呼名繁杂,五音与现实语音四呼关系不对等。《太古元音》需要以新的等韵理论术语,表现现实语音中韵母的四呼特征和相互之间的语音关系。以五音分类,和以”原、转“”正、变“区分汉语四呼特征、表现四呼之间的语音关系,是《太古元音》立足于反映现实语音特征的需要,对《直图》等韵理论的突破。

3.2 提出了“正、闰韵”“借实定虚活法”“异子同母”理论,以反映实际语音

《太古元音》以“正、闰韵”“借实定虚活法”“异子同母”理论,将保留《直图》《横图》韵母系统,表现“正、变”“原、转”的语音观念与反映实际语音进行了统一。

3.2.1 以“正、闰韵”处理承袭《直图》分韵特征与反映现实语音的矛盾

《直图》四十四韵图杂糅了其蓝本《切字捷要》所表现的“汉音”与《横图》部分语音特征,因此与实际语音相去甚远(李军2009:64-74)。《太古元音》与《直图》语音基础不同,而《太古元音》“正闰四十五子”实际上大部分承袭的是《直图》分韵,因此这四十五韵与《太古元音》所要表现的实际语音存在很大的差距。为反映实际语音,卷二“原转正闰全统韵”指出,“闰者亦杂正韵中,平子十,若交、监、根、甘、肱、乖、巾、金、兼、赀之次高、艰、庚、干、昆、规、京、坚、基九。入母正者十二外,闰者六,穀、夾、閤、括、急、厥之次谷、戛、格、骨、吉、决也”。即《太古元音》四十五子韵分为“正”“闰”两类韵,“闰韵”为《直图》分立,而《太古元音》实际语音与正韵读音相同的韵。经图中,闰韵一般列在正韵之后。“正闰四十五子”中,闰韵有十个,即“交、监、根、甘、肱、乖、巾、金、兼、赀”韵,分别列在实际语音相同的正韵“高、艰、庚、干、昆、规、京、坚、基”韵之后。入声韵共有十八韵,其中闰音六个,即“穀、夾、閤、括、急、厥”韵,分别列在读音相同的“谷、戛、格、骨、吉、决”韵之后(见表2)。正闰韵的使用,既保留了《直图》的分韵特征,又达到了表现实际语音的目的。耿振生先生提出,《太古元音》“韵图合并后的大韵是接近当时吴方言口语的系统”(耿振生1998:21-22),是为灼见。所谓“合并后的大韵”主要是指实际语音中读音相同的正、闰音(“齩齿韵”“赀”韵,虽为“基”闰韵,实不同音)。

3.2.2 以“虚、实”韵表现同主元音韵母之间的四呼关系

“虚”韵是实际语音或书面音中没有,需要圈发(“改读”)具有原、转关系的“实”韵,或借用方言白读音,以表现语音观念中的四呼关系而虚立的韵。

《太古元音》经图“正闰四十五子”除去十个闰韵,当只有正韵三十五子韵,但“全统韵”末指出,“全韵正子四十二,闰十;正母十二,闰六,共七十”。这是因为《太古元音》除正、闰韵外,正子四十二韵中,还有虚韵与实韵之分。“韵法繁简总”指出,“韵法子母虚实中,正闰韵共七十全韵也,内除虚声九韵”。

虚韵只出现在子韵中,卷二“全统韵”指出:“虚者无字有声;转则借原韵同声字圈发读之,外加方围,如过、孤、膠、纠之类;及借秔、街字圈发雅音俗读,下之乖字亦然;若瓜下、规下、涓下三韵无字可借,还以空圈存之,皆正也。”共分为三种情况:

1)转韵有音无字列空圈者,共两韵。商角、徵羽音原韵开口呼“高”“钩”韵,其转韵合口呼实际语音有音无字,虚列“○”以表示,分别列“瓜”“规”韵后。“涓”韵后为“堆”韵,见组位有音无字,亦列○。

2)转韵有音无字借原韵圈发读,共四韵。宫音原韵合口呼“戈、姑”韵,商角音、徵羽音原韵齐齿呼“骄”“鸠”韵,现实语音中没有对应的转韵撮口呼韵母。根据“原、转”“正、变”关系,即四呼不同而主元音与韵尾相同的原则,分别改变这四韵的韵头特征(称之为“圈发”),以表现有音无字的转韵撮口呼韵母,即“过、孤、膠、纠”四虚韵。

3)实际语音或书面文读音中,原韵或转韵有音无字,借方音俗读(即白读)以表现完整的四呼关系,包括“秔、街 、乖”三韵。

商角音正韵有原韵齐齿呼“江”韵、转韵撮口呼“姜”韵(“姜膠三韵正之变”后附注“三韵撮口读”,“姜”韵实际上亦为“圈发”读的虚韵);变韵只有转韵合口呼“”韵,而无原韵开口呼韵母。方言俗读音“秔”等字读音正与此音吻合,故借“秔”韵俗读音表示变韵之原韵开口呼韵母。

这些做法,《太古元音》统称为“借实定虚活法”。虚、实韵的对应关系列表表4所示(加括号者表圈发读,加圈者表白读):

表4 《太古元音》虚、实韵的对应关系

如果说“正、闰”韵是《太古元音》为了在分韵方面与《直图》基本保持一致,以反映传承性语音,那么“借实定虚活法”则是《太古元音》原转正变理论所要体现的韵母四呼一一对应的理想化观念性语音的反映。正闰韵、虚实韵与原转、正变理论一起,成为《太古元音》将传承性语音与现实语音相结合,现实语音与理想观念化语音相结合,以表现“人间一切谚言、天籁之音”的主要手段。

“借实定虚活法”理论反映了古代音韵学家的语音观念,以及对语音内部规律的认识。卷二“全统韵”末,是氏自我评价说:“夫世人尽知实字之韵,而不知虚声之韵。即或知五音句位有实有虚,不皆为完备之韵,而不知通体除同句外,多虚声之韵。予也因原知转,亦因转知原,终古潜奥,一旦耀於光明。在墨守先民者方诮予足蛇而角马,而通方之士,则直曰百骸九窍赅而具存,固欠一而非人也。”虚韵“圈发原韵读”对研究实际语音并无多大价值,但借方言白读音来表现韵母四呼的匹配关系,则为研究十八世纪常州方言的白读音提供了非常珍贵的材料。

3.3 以“似同联隔亲疏”说区分韵图音与实际语音的差异性

《太古元音》正闰韵子音四十五韵,与《直图》四十四图相差无几,相应各韵列字亦多相似。而《直图》音系具有杂糅性的特点,尤其以舌齿音知二庄组字重出现象为甚。(参见李军2011:148-149)并且《直图》与《太古元音》所要反映的实际语音相去甚远,因此尽管《太古元音》经图在一定程度上依据实际语音对《直图》声母系统及韵图列字有所改动,但并不彻底。加之韵分“正、闰”“虚、实”,韵多至七十。闰音、虚音杂糅,韵图承袭性语音与观念性语音纷扰杂乱,很大程度上掩盖了所要表现的实际语音。

为解决这一矛盾,《太古元音》提出了“似同联隔亲疏”说,以解决韵图表层语音与实际语音的矛盾。

3.3.1 所谓“似”,即“声音相类”“分见於字、句、韵三等”

1)所谓字“声音相类”,是指“每原转韵之第四五句之三四字”。《太古元音》韵图第四句为精组声母位,第三、四位分别为古从、邪母位;韵图第五句为照组声母位,第三、四位分别为古床、禅母位。“每原转韵之第四五句之三四字”“声音相类”,是指实际语音具有从、邪不分,床、禅不分的声母特征。

2)所谓句“声音相类”,是指“歌、戈、姑、加、艰、该、皆、推八韵之第四、五句”。“第四、五句声音相类”,是指以上各韵精组与照组声母位列字读音相同。这八韵除“推”(当为“堆”)韵外,均为开、合口呼韵,照组声母位分别列古知二庄组字及止蟹摄合口三等知庄章组字(“堆”韵),说明实际语音古知二庄组字与精组洪音字读音合流,止蟹摄合口三等知庄章组字与止蟹摄合口一三四等精组字读音合流。

以上字、句“声音相类”是实际语音普遍性的特征,即是奎所谓“有定者也”。

句“声音相类”还包括“字句错出”同音现象,即“秔、庚首句之一、二字,光、(首)句之全句七字,冈、秔之第三句,秔、庚之第一、第四句,坚涓之第四句,江、姜之一、二、三、四句,公宫京君之二、三、四句”。“字句错出”同音现象包括四种情况:

①方言文、白读的差异,如“秔”韵第一句(见系声母位)、第四句(精组声母位,实列庄组字)白读与“庚”韵有别,文读一致;

②《太古元音》将部分实际读音相同的切字,分列不同韵图,如“秔”韵第三句帮组声母位所列古江韵字,实际语音与“冈”韵帮组声母位字读音一致;

③为表现原转正变关系,《太古元音》沿袭《横图》将实际读音无别的韵分立,如《太古元音》“光”“”分韵,“江”“姜”分韵,而实际语音“光、”“江、姜”韵读音无别;

④实际语音合口三四等舌齿音多读齐齿呼韵母,但《太古元音》仍袭《直图》将这些字列撮口呼韵图。如“坚”“涓”韵第四精组声母位列字读音相同,“京”“君”韵第二端组、第四精组(第三组无字)声母位列字读音相同。而“公”“宫”韵实际上就是正闰音的关系。

以上各句“声音相类”是相关韵图的部分列字在现实语音中读音相同的情况,即是奎所谓“无定者也”。

3)所谓全韵“声音相类”,是指“迦、皆、艰、干之通体音近是也。若夫同声而旋开合有别者为同中之异,如公、宫、歌、戈、高、交、艰、监、庚、根、甘、干、昆、肱、规、乖、京、巾、金、坚、兼、基、赀二十三子韵。谷、穀、戛、夾、格、閤、骨、括、吉、急、决、厥之十二母,亦与通体似韵略相等”。

这种情况主要指两韵读音相近(如“迦”韵与“皆”韵、“艰”韵与“干”韵);正、闰韵读音相同;以及正、闰韵中古来源有别,如“公、宫”韵有一、三等之别,“歌”“戈”韵有开、合之别,故又称之为“同声而旋开合有别者”。

3.3.2 所谓“同”,是指“各韵第五句复见为同”

“各韵第五句复见为同”,即《太古元音》各韵图照组声母位重出列字实际语音读音相同。这是为了解决《直图》与《太古元音》所列古知庄章组字实际语音韵母性质不同的矛盾而提出的理论。

《直图》古知庄章组字声母多读细音,列齐齿呼、撮口呼韵图;《太古元音》实际语音知庄章组字多读洪音。《太古元音》既遵从《直图》将古知庄章组字列齐齿、撮口呼韵图的做法,同时又根据实际语音将这些字列开、合口呼韵图,并将这种现象称之为“第五句复见为同”。“同句身、首、尾多寡长短发明”中,是奎以图标的形式对不同韵图照组声母位读音相同的情况,以及子母相承关系进行了说明,兹引如表5所示(原图以线条图示,今改为表格):

表5 《太古元音》知照组字列图重出、读音相同现象

如“姜”“冈”韵同列宕江摄知二庄组字,实际语音同读开口呼“冈”韵;“秔”“江”韵同列宕摄知三章组字,实际语音同读梗摄开口二等白读“秔”韵。

3.3.3 所谓“联隔亲疏”,是指“第五句复见为同”的现象分为两种情况

1)“弓(当为宫)于公,及十二母末句之不易,俱接韵相应,近也,亲也”。即同类或具有原转正变关系(主元音相同)的韵,第五句读音相同为“联”、为“亲”。

“似同联隔亲疏”说解决了《太古元音》韵图因保留《直图》分韵特征、列字现象而产生的与实际语音不一致的矛盾,正确处理了等韵理论与韵图编撰传承、创新的关系,对我们了解明清等韵学家的等韵思想、韵图编撰理念,归纳等韵学著作的实际语音具有非常重要的意义。

3.4 以“子母十五字”“十八摄”“二十钤”分析归纳韵图各韵之间的语音关系

上文所讨论的《太古元音》等韵理论,主要在于辨析韵图音与实际语音的矛盾,而卷二所提出的“等韵内外子母十五字提纲”“四十五子韵十二摄”“十八母六摄”“二十钤押归三声啌嘡制曲”则是以实际语音为基础,对各韵之间语音关系的分析与分类。

所谓“等韵内外子母十五字”,是指根据原、转关系将正闰四十五子韵分为内、外转(有别于传统等韵学之内、外转);根据主元音相同、相近的原则将四十五子韵归纳为十类(称之为十子),将十八母韵归纳为五类(称之为五母),分别用十五个字做代表。十五类韵内部各韵主元音并不完全相同,其中正闰四十五子韵可归纳为十二摄(阴、阳声韵各六摄),称之为“四十五子韵十二摄”;正闰十八母韵可归纳为六摄,称之为“十八母六摄”。“二十钤押归三声啌嘡制曲”则仿《中原音韵》,从戏曲用韵的角度,将四十五子韵归纳为二十类。

“十五字” “十八摄”“二十钤”与正闰四十五子韵、十八母韵之间的关系对比如表6所示(“韵”栏所列“+”表示与左栏所列韵相同):

表6 《太古元音》“十五字”“十八摄”“二十钤”与正闰四十五子韵、十八母韵之间的对应关系

“十五字”“十八摄”与“二十钤”之间语音关系对应整齐。十五字侧重以实际语音为基础,对五音原转正变不同而中古来源相同、主元音相同相近、韵尾相同的韵之间的归类。十八摄则从主元音区分的角度,对十五字所提纲的韵进行了细分,如将子韵“艰”字所提纲的韵细分为“繁、堪、蔫”三摄,将母韵“灼”字所提纲的韵分为“约”“察”两摄。二十钤则更注重同摄韵之间洪细的区分及韵母主元音的细微区别,以作为制曲取韵的依据。这种对经图各韵语音关系的层层归纳与分析,进一步揭示了韵图音与实际语音之间的对应关系。

“十五字”“十八摄”“二十钤”等语音分析理论,与“原转”“正变”“正闰”“虚实”等韵图编撰理论互为表里,成为《太古元音》既能反映承袭性语音、表现理想化的观念性语音,又能反映实际语音的理论基础。

3.5 以“内外、阴阳六转说”“呼字分类歌”归纳韵母系统,描写韵母读音

“内外、阴阳六转说”是《太古元音》进一步归纳实际语音韵母系统的理论;“呼字分类歌”则是辨析实际语音韵母读音,用传统的方法,对韵母音类分析上升到音值描写的大胆尝试。

明清等韵理论与韵图编撰模式不断创新,其内在动力在于为了能比较客观真实的反映现实语音。但受时代制约,在以音标符号记录语音的方法传入中国之前,等韵学家能够客观细致的分析与记录现实语音系统的语音类别,已属不易。不过,明清以来,也有不少音韵学者,尝试用传统的以字表音的方法记录实际语音韵母的音值,通过描写的方式分析汉语音节的语音特征。《太古元音》“内外、阴阳六转说”与“呼字分类歌”就是试图用传统的方法,对韵母从音类分析上升到音值描写的一种积极尝试。

“内、外”转是《太古元音》借用传统韵图十六摄内、外转的概念,以归纳实际语音韵母系统,并揭示各韵母之间语音关系的术语。每一正子韵分别用一影母平声字做韵母代表字,正子韵没有影母代表字或为虚韵的则列“○”。将“宫、商角、徵羽”音正子韵依据“原转”“正变”关系各分为六组,称之为内、外六转。同转各韵主元音相同或相近,与对转各韵韵头有别。

卷二“内外阴阳六转说”指出:“旧《切字指南》有内外八转之说,愚谓元音不出阴阳,阴随阳转各六,故翁阿乌之为雍○○也;佒丫凹之为江(当为“汪”)蛙○也;央鸦邀之为○○○也;莺挨黫之为尪歪弯也;恩安哀鸥之为温剜威○也;英蔫悠依之为氲渊○○迂也。”内、外六转(是氏指出:“原即通广,是外门;转即侷狭,是内门”)所列韵母与“宫”“商角”“徵羽”音所列“正变、原转”正子韵的对应关系如表7所示:

表7 内、外六转所列韵母与“宫”“商角”“徵羽”音正子韵的对应关系

“内外、阴阳六转说”以影母平声字做韵母代表字的做法,实际上是建立在对语音系统规律性认识的基础上,对实际语音韵母系统的归纳与韵母音值的直观记录。

“呼字分类歌”则是用譬况描写的方式对实际语音音节发音特征进行分析与归类。兹引如下,

切韵先須辨四声,五音次第欲分明。难呼语气皆为浊,易紐音辞尽属清。

引喉勾苟讴抠候,送气搽拏诧宅枨。激腭妖嚣骄矫轿,随鼻蒿豪好赫亨。

舌上豹班彬碧驳,舌头当的帝都丁。舌根经结坚基计,捲舌伊憂意抑嘤。

纵唇休朽求鸠九,撮唇罟虎坞呼昆。击唇坡颇潘披拍,开口张阳该海羹。

合口含甘堪坎憾,平牙臻节乍诜生。张牙加贾芽鸦罅,密牙查窄濇尊孙。

正齿止真称志质,齐齿之时实始成。此等若还能辨到,管叫无字不知音。

“呼字分类歌”有对声母发音部位的描写,如“舌头”“舌根”;有对发音方法的描写,如“送气”“击唇”(双唇送气)、“随鼻”(喉擦音);有对韵头特征的归纳,如“卷舌”(齐齿呼)、“开口”(开口呼)、“撮唇”(合口呼);有对韵母主元音的描写,如“引喉”“激腭”。分类标准虽不规范,但根据发音特征对相关字音进行归类,总结一组字的共同语音特征,并进行了描写,是古人音值描写的大胆尝试。

3.6 以辨析诸家等韵理论得失的方式表达等韵观念、反映实际语音

语音发展的历史时代不同,音韵学家对语音的认识,所提出的语音理论自然不同。不同时期音韵学家的语音认识与语音理论的分歧,大部分情况下是现实语音差异性的真实反映。《太古元音》卷三“辩论诸家得失”,分别对元明以来的韵书韵图语音理论进行了评论。所评论的内容包括“等韵三十六字母”“沈隐侯《四声韵谱》”“刘平水韵”“明《洪武正韵》”“《四声经纬》”“刘子明《切字指南十三门》”“僧性空增七门”“检韵十六摄内外八转”“吕氏《交泰韵》”“纵横二图”“李如真声音经纬及二十一字母诗括”“郝京山《读书通》”“《皇极经世韵学》”“华严四十二字母”,共计十四家。

其评论标准多建立在与现实语音比较的基础上。评论过程中,一方面进一步明确了《太古元音》等韵理论对前人等韵理论的取舍与发展;另一方面通过对这些韵书韵图语音分析得失的评论,反映了《太古元音》所要表现的实际语音特征。如通过对等韵三十六字母的辨析,指出“娘与泥字同位”“匣之与喻,分韵而同位”“日在齿位乃正商”“删知徹澄日,为其错认也;删敷奉娘匣字,为其叠衍也”,真实反映了十八世纪初常州方言声母系统的特征。评价《直图》“填空”之病时说,“根本韵首句下仅存次句吞字,及第五句平上声臻莘齔五字。而敦吞至窣率四声四十六字悉以填昆。端湍至撮四声四十六字填官,不入甘”。这段评论反映了臻摄合口一等端帮精组字《直图》列合口呼“昆”韵,实际语音当列“根”韵,读开口呼;山摄端组合口一等端帮精组字《直图》列合口呼“官”韵,实际语音当列“甘”韵,读开口呼。而这些字大多在《太古元音》韵图中没有列出,因此就成为我们归纳《太古元音》实际语音非常重要的线索与依据。

4 结语

《太古元音》在明清等韵学著作中具有非常典型的特征,即一方面对旧韵持肯定的态度,承认古人分韵的合理性,表现出对传统学术的遵从,注重对传统学术的传承;另一方面,又具有一定的革新精神,在前人语音理论的基础上不断创新,力图达到更真实的反映现实语音的目的。

纵观《太古元音》一书,其韵图虽在一定程度上根据实际语音进行了改动,但仍袭《直图》之处甚多,故韵图表层语音与现实语音相去甚远。为调和韵图表层语音与现实语音的矛盾,《太古元音》进一步丰富了等韵理论,藉此来说明韵图编撰的理据,及其表现实际语音的方式。尽管《太古元音》也具有明清等韵学的通病,如不惜附和五行、五伦、五音、律吕之说,以之作为韵图编撰的理论依据,但《太古元音》所提出的等韵理论大部分都是建立在调和实际语音与韵图语音矛盾的基础上的。相关等韵理论的提出,都源自韵图反映现实语音的需要。准确解读《太古元音》的等韵理论,揭示其与实际语音反映的内在关系,是离析《太古元音》韵图不同语音成分,准确细致的归纳《太古元音》实际语音系统与语音特征的关键。

因此,研究明清等韵学及等韵学著作的语音史价值,理顺其韵图编撰的传承性是前提,而通过对其等韵理论的阐述与分析,来挖掘韵图所蕴含的实际语音则显得尤为重要。明清等韵理论的发展,与等韵学的传承性及其反映实际语音的现实需要性是相反相成的。有关《太古元音》所反映的实际语音及其语音性质,我们将另文讨论。