浅谈公路隧道溶洞冒顶成因分析与处治措施

2020-10-23张焕州

张焕州

(山西省交通规划勘察设计院有限公司,山西 太原 030032)

0 引 言

溶洞是自然水系对溶性岩层长期反复的侵蚀作用,造成地下岩层空洞、沟壑及悬谷等地质现象。伴随着隧道穿越岩溶地段时经常会到岩溶造成隧道结构物部分或全部悬空的危害;塌方冒顶是指固有平衡的山体压力遭到破坏,发生的山体岩层塌陷现象。

常用的溶洞处理措施有换填封堵法、注浆加固法、桩基处理法、复合地基处理法及筑梁或拱结构跨越法等,一般综合考虑溶洞地质、水文条件、工期等选用,没有一种通用的处理方法。

常用的塌方冒顶病害处治方法有注浆固结通过法、大管棚超前支护通过法等,但塌方冒顶的原因各不相同,对应的处治方案也不同,如何安全、快速、经济地处治塌方冒顶病害仍值得研究。

本文以山西某隧道溶洞坍塌冒顶处理为背景资料,通过对该隧道所处周围环境的水文地质情况结合溶洞冒顶情况进行分析,找出事故发生的成因,提出一种具有针对性,并且经济合理有效的处治方案,为类似工程提供参考。

1 工程概况

山西某隧道为为分离式双洞隧道,左洞全长542 m,右洞全长647 m。隧道由进出口双向掘进,右洞进口桩号K84+186,明洞长5.0 m。进口掘进掌子面桩号K84+255.8,仰拱K84+228;出口掘进掌子面桩号K84+263.8,仰拱K84+297,二衬桩号K84+307。隧道右洞K84+310发生塌方冒顶;隧道K84+237~K84+320段,掌子面处出现两个溶洞,经地质雷达探测,隧道范围内出现多处溶洞。

本隧道K84+191~K84+337段平均覆盖层厚度约13 m(浅埋段),开挖至K84+191~K84+223、K84+297~K84+337段掌子面处时因近期雨天频繁作用而发生塌方冒顶,并将K84+191~K84+223段已施做的超前小导管和I18工字钢悉数砸坏。

2 水文地质情况

隧址区地下水主要有松散层孔隙水、基岩裂隙水以及岩溶裂隙水三种类型。近年来随着地表水体水位下降,对溶洞的补充作用减弱,使得隧底原本较为发育的溶洞逐渐干涸。隧址周边地形起伏较大,地貌属溶蚀中山地貌,围岩岩层破碎且以白云质泥灰岩、纯灰岩为主,缝洞中存在泥质填充,填充的泥土较为潮湿;工程地质条件较差。

3 溶洞冒顶分析

3.1 地质自然原因

(1)溶洞往往处于地质破坏带(断层、破碎带),岩层结合性差,岩层易含水,该地带摩擦系数降低,摩阻减弱;局部冒顶区附近有可能衍变为大冒顶、拱顶下沉、地表沉陷等。

(2)塌方区段位于冲沟坡体,围岩为松散岩土堆。

(3)近期雨天频繁,降雨量骤增,地表水和雨水下渗,客观上加速了围岩软化失稳。

3.2 人为原因

(1)施工不规范,掌子面、仰拱和二衬距离过远。

(2)前期冲沟及右洞反压回填工作不到位,回填高度及范围不够。

(3)施工扰动,隧道施工开挖破坏了岩体原本平衡山体压力,使岩体发生断裂、破碎,围岩应力重新分布达到再平衡,支护作用不及时时极易发生塌方冒顶。

4 溶洞塌方冒顶处置方案

为了预防再次发生塌方冒顶事故以及坍塌量增大,首要任务治理好塌穴外地表水和降水,其次是注浆加固稳定洞室内拱顶坍塌塌落物,待松散塌落物凝结稳定后再清理出洞室外,随之采用超前支护措施辅助进洞、加强后的支护方案进行开挖,最后对塌方冒顶位置进行监控量测,以确保隧道工程顺利推进。

4.1 治理地表水和雨水

地表水和雨水软化围岩,导致岩溶塌陷,固有山体压力平衡被破坏,故须针对溶洞冒顶区域的地表水和雨水采取治理措施。具体措施如下:

①地表沿塌体边沿5 m以外施做地表截水沟,防止地表水和雨水渗入塌体。

②在塌穴口周边1 m处开挖排水边沟并做沟底防渗处理,以防止地表水渗入,塌穴口上方需搭设篷布防雨,篷布外缘处雨水要落入边沟内,防止地表水和雨水进入塌穴内造成塌落体体量增加或发生二次塌落事故。

4.2 注浆加固稳定塌落物,同时增强支护措施。

原设计为SM3,现按照SM4a施工。现对洞室内拱顶坍塌堆积物进行封闭稳定,对拱顶部位的坍塌物进行注浆加固,待其加固强度达到要求后被清理至洞室以外,最后采取加强的支护措施,实现提高塌穴区域围岩承载能力的目的。具体措施如下:

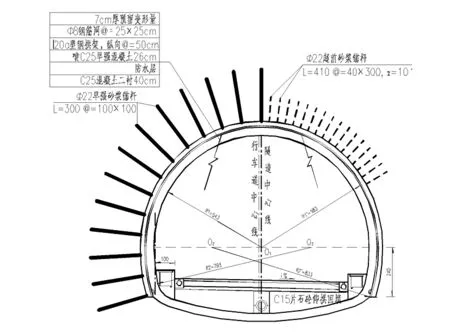

图1 SM3复合衬砌设计图

图2 SM4a复合衬砌设计图

(1)塌方堆积体掌子面注浆封闭

采用洞碴对塌方段K84+310堆积体回填反压并夯实,挂Φ8 mm@25×25 cm钢筋网,喷射20 cm厚C25混凝土封闭掌子面,然后打入Φ42 mm小导管,长度6.0 m@120×120 cm,梅花型布置,纵向搭接长度1.0 m,并灌注水泥浆,同时加强临时支护,采用I20a工字钢进行扇形支护,并增设临时仰拱。

(2)塌方段的开挖和支护方案

塌方段施工可采用CD法,施工单位亦可根据自身的技术、设备情况采用三台阶环形开挖法,当采用三台阶环形开挖法时,上台阶长度1.5 m~3.0 m,距拱顶3.0 m左右,中台阶长度2~5 m,高度为3.4 m左右,下台阶长度3~5 m,高度为3.9 m左右。仰拱整体开挖推进,每循环长度控制在2~3 m(台阶总长度不大于10 m,仰拱至掌子面不大于15 m,二衬至掌子面不大于25 m)。

塌方段的开挖和支护应坚持“管超前、短进尺、少扰动、快封闭、勤量测”的原则。

塌方段超前支护采用Φ42 mm小导管注水泥水玻璃双浆液,待其凝固后采用弧形导洞保留核心土法开挖,先开挖一侧,完成初期支护后再开挖一侧,要求及时打设锁脚锚管和系统锚管,并注水泥水玻璃双浆液,开挖后立即进行喷锚支护安设拱架;初期支护采用I20a钢拱架(仰拱成环),纵向间距50 cm;纵向连接筋采用Φ22 mm钢筋,环向间距为100 cm,连接钢筋在钢拱架内外侧交错布置;挂Φ8钢筋网@=25×25 cm;系统锚管采用长度为5.0 m,Φ42 mm钢管(环纵间距100×50 cm);锁脚锚管采用长度5.0 m,Φ42 mm钢管,倾角水平向下45°,管内填注水泥砂浆;喷C25早强混凝土26 cm。上台阶每榀钢拱架顶部支立一根直径不小于Φ20 cm的圆木立柱,圆木下端垫方木或钢板。中台阶设置临时仰拱,采用I20a工字钢支护。预留沉降量暂按照20 cm预留,并根据量测结果,动态调整。塌方段二次衬砌采用50 cm、C25钢筋混凝土。

(3)隧道右洞暂停掘进,待处理好溶洞回填及二衬施工后再向前开挖,同时做好掌子面前方地质预报工作,尤其要探明溶洞及其充填情况,做好紧急预案,保证施工安全。前方Ⅳ级围岩施工采用上下台阶法施工,上下台阶长度5~6 m,二衬距上台阶距离小于15 m。及时做好初支、二衬,使衬砌尽快闭合成环。

(4)待以上措施完成且二衬达到设计强度后,先采用碎石土回填溶洞塌穴,随之用C25混凝土进行封闭处理,最后对山谷冲沟采用M7.5浆砌片石进行改沟。

4.3 实施监测

在处理塌方段落的全过程,要加强监控量测,收集准确的数据,动态管理,结合收集数据优化支护参数,为工程推进提供反馈机制。

5 结 语

在偏远山区建设公路隧道时,山体溶洞地质情况时常遇到,不同溶洞有不同的地质特点,如果发生坍塌冒顶事故,原因也是各有不同的,为了制定出科学合理、及时有效和经济效益显著的溶洞冒顶处治方案,必须与现场地质情况相结合,这样隧道工程顺利推进才有保障。通过此次制定针对隧道溶洞冒顶的治理方案,希望可以为类似工程问题提供借鉴参考。