基于“证据推理与模型认知”的高三复习课模式初探

2020-10-21黄熙

黄 熙

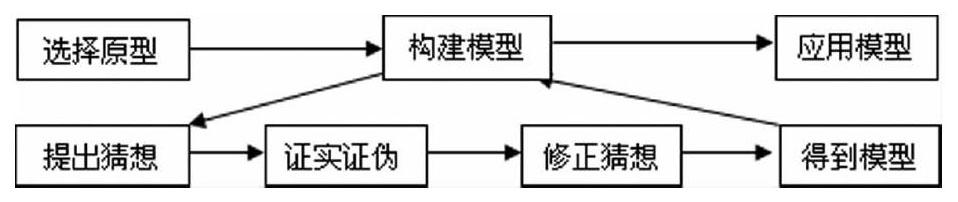

【摘要】 以化学学科核心素养“证据推理与模型认知”为根本,利用建模思想引导学生建构一种解决化学问题的常用思维框架:选择原型——建构模型——应用模型,提高高三复习课效率,培养学生化学学科核心素养。

【关键词】 证据推理与模型认知 选择原型——建构模型——应用模型 前测 后测

【中图分类号】 G633.8

【文献标识码】 A

【文章编号】 1992-7711(2020)02-069-030

1.问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》明确指出普通高中化学课程是以发展化学学科核心素养为主旨,因此如何在高三复习课中落实化学学科核心素养的培养,是每位高三老师必备的课题。对于高三一轮复习中有关化学基本概念和理论的复习课,比如电化学专题、陌生方程式书写、元素周期律、溶液中粒子浓度的关系等,这些知识点都可以通过构建基本解题思维模型让学生模仿、迁移、运用,特别适用于加强化学学科核心素养“证据推理与模型认知”的培养。另一方面,在教学实践中发现有的学生经过一轮复习后,能力得到很大的提高,而另一些学生则相反。究其原因,主要是在一轮复习中有没有学会解决化学问题的有效思维模式。高中生在解决化学问题时,使用频率最高的学习策略是模型匹配策略。根据认知语言学的理论基础原型范畴理论,在解释认知心理学时,人们首先是通过原型认识事物,然后把与原型相似但又有差异的事物归类认识,这就是“家族相似性”。原型范畴理论的实质是在解释某种现象时,将属于这类现象的某个最典型的个体视为原型,在对这个原型总体特征认识不变的情况下,把握认知过程和创造心理学方面的“模型”。学习是认知过程,因此“模型认知”是教学中非常重要的一种教学模式。利用模型认知把化学问题中次要的、非本质的信息舍去,使本质的知识更清晰,更容易纳入学生已有的知识框架,使学生在解决化学问题时,更容易迁移。研究表明,成绩好的学生之所以能快速解决一些常见的问题,主要是他们模型丰富,匹配迅速,而潜能生则相反,他们往往没有一个快速思考的程序,不能高效统摄已知信息,以至在考试过程中面对众多的信息时思维混乱,严重影响答题质量。因此如何以素养为本,教会学生利用建模思想构建解决问题的有效思维模式是提升高三化学复习课效率的有效策略之一,也是培养学生化学学科核心素养的重要途径。

2.基于“证据推理与模型认知”的高三复习专题复习模式

高三复习专题复习模式基本设计思路如下:

2.1巧设前测,发现问题

根据认知心理学,学习过程是原有知识同化新知识的过程,教学必须建立在学生已有的知识基础上,因此利用前测找准学生的起点非常重要。同时高三复习课要防止给学生炒冷饭的感觉,一个好的前测,可以把知识问题化,把问题情景化,让学生发现自己的问题,从而引起学生深度学习的欲望。因此前測的设计要基于学生的实际情况,难度要适当,设计要有层次,要充分暴露学生的问题。比如在电化学专题复习中,我设计了如下前测:

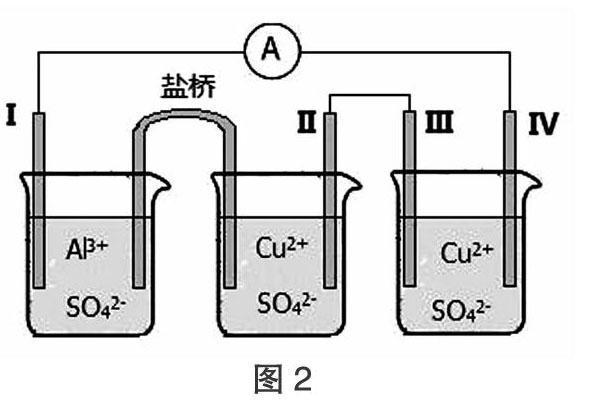

某同学组装了图2所示的电化学装置,电极Ⅰ为Al,其它均为Cu,则:

(1)在图中标出装置名称、电极名称、电子流动方向、电流流动方向、阴阳离子移动方向。

(2)写出各电极的电极反应式。

(3)如果把电极Ⅰ、II改为石墨,电极Ⅰ通氢气、电极II通氧气,当电解液为H2SO4,写出电极Ⅰ、II的电极反应式。当电解液为NaOH,写出电极Ⅰ、II的电极反应式

(4)如果要在铁镀上铜,上图应如何改动?如果精炼铜,上图应如何改动?

(5)对于电化学,你最感到困惑的地方是什么?

通过前测,发现学生的主要问题如下:

(1)对电化学的原理没有理解透彻,不清楚如何写书电极方程式,特别是陌生度大的装置,找不到电极反应物或产物。

(2)对电化学的装置没有理解透彻,部分同学对装置类型、正负极、阴阳极理解不到位,很大一部分同学把电极反应物与电极材料等同起来。缺乏离子导体和电子导体的概念,对于电子和离子的流向不清晰。

(3)对电化学题型缺乏一个有效的解题思维模型,对于一些较熟悉、简单的题型可以做出来,但对于陌生度较大的装置、物质,就不知道应从哪个角度思考。

2.2基于“证据推理与模型认知”课堂设计基本模式:“选择原型—构建模型—应用模型”

根据建构主义学习理论,知识不是通过教师传授得到,而是学习者自己建构的,因此课堂教学过程的关键是让学生自己构建模型。构建模型的过程一定让学生有足够的时间思考、讨论、展示,只有把学生的思维充分外显出来才能把其内在的真正问题暴露出来,从而帮助他纠正错误的认知。构建模型的过程包括提出猜想、证实证伪、修正猜想、得到模型几个步骤。

在电化学专题复习中,先以最基础的Zn-Cu原电池为原型,让学生抽提模型,再以氢氧燃料电池及吸氧腐蚀为变式,引发认知冲突,引导学生从氧化还原的角度修正猜想,重新构建模型。

【学生活动1】请分析以下原电池装置的工作原理,分别写出:

(1)负极材料:(2)正极材料:(3)负极反应式:(4)正极反应式:(5)总反应方程式:

(6)离子迁移方向:(7)电子迁移方向:

思考:这三个原电池的共同之处是什么?如何判断正负极?如何判断正负极反应物?

【学生活动2】分析以下电解池装置的工作原理,分别写出:

(1)当若X、Y都是石墨电极,a是饱和NaCl溶液

(2)当若X、Y都是铜电极,a是饱和NaCl溶液

(3)当若X是粗铜(含Zn、Fe、Ag、Au杂质),Y是纯铜电极,a是CuSO4溶液

①阳极反应式:②阴极反应式:③总反应方程式:④离子迁移方向:⑤电子迁移方向:

思考:这三个电解池的共同之处是什么?如何判断阴阳极?如何判断阴阳极反应物?

【学生活动3】根据前面小结的原电池、电解池工作原理,重新完成前测(1)(2)问。并据此尝试画出原电池、电解池的工作原理模型。

构建模型的过程可用追问的形式引导学生提出猜想、证实证伪、修正猜想。如:一问图一如何判断正负极?负极是谁在反应?正极是谁在反应?二问图二两个电极都是石墨如何判断正负极?三问为什么不是石墨反应而H2反应呢?如果负极材料是Fe,负极是谁在反应?四问图三正极为什么不是H+反应而是O2反应?最后让学生自己得出“负极材料是发生氧化反应的场所,负极反应物是还原剂,可以是金属(负极材料)、电解质溶液、外加气体等,谁的还原性强谁先反应”的结论。

在构建模型的时候,不同小组的学生画出的装置模型会有所不同,也会有所欠缺,可以先展示各组不同的装置模型,让学生按自己画的模型讲原电池、电解池的工作原理,相互修正,最后老师再作小结归纳。

电化学装置的认知模型可如下图1所示:

最后应用模型:

练习:科学家报道了如图所示的水溶液锂离子电池体系。下列叙述错误的是

A. a为电池的正极

B. 电池充电反应为LiMn2O4=Li1-xMn2Ox+xLi

C. 放电时,a极锂的化合价发生变化

D. 放电时,溶液中Li+从b向a迁移

从上题C选项再次用追问的形式:上述电化学装置的正负极变价元素分别是什么?为什么正极不是Li+反应?能否从氧化还原原理解释?引导学生进一步理解正极发生还原反应,谁的氧化性强谁先反应。

2.3重视后测,及时反馈

后测可以明确课堂教学效果,及时反馈,有利于后期调查教学策略。后测的方式很多,最主要是作业与考试,可以设计一两个与前测相呼应的问题,针对课堂学习的重难点重新设疑,以检测学生学习的效果。如电化学复习前测是一道原电池与电解池串联起来的题型,部分学生不会判断电池类型及电极,后测可设置如下二道题目:

1. 将如图所示实验装置的K闭合,下列判断正确的是

A.Cu电极上发生还原反应

B.电子沿Zn→a→b→Cu路径流动

C.片刻后甲池中c(SO42-)增大

D.片刻后可观察到滤纸b点变红色

2.某兴趣小组设计如下微型实验装置。实验时,先断开K2,闭合K1,两极均有气泡产生;一段时间后,断开K1,闭合K2,发现电流表指针偏转,下列有关描述正确的是

A.断开K2,闭合K1时,总反应的离子方程式为:

电解

2H++2Cl- ==========Cl2↑+H2↑

B. 斷开K2,闭合K1时,石墨电极附近溶液变红

C.断开K1,闭合K2时,铜电极上的电极反应为:

Cl2+2e-=2Cl-

D.断开K1,闭合K2时,石墨电极作正极

第一道题目要判断出Zn、Cu构成的原电池是电解饱和硫酸钠溶液的电源,第二道题目要判断出电解饱和食盐水产生的两种气体是闭合K2形成原电池时的两极,与前测中Al-Cu原电池是后面两个Cu极的电源遥相呼应,形式又各不相同。

虽然作业与考试是最直接暴露学生学习效果的方式,但对于学生学得好或不好的深层成因,光靠作业与考试很难真正显现出来,而个别谈话和问卷调查则可以起到揭视学生学习水平深层成因的作用。比如用问卷调查作电化学复习专题的后测,可设置“你对电化学有哪些认识?尽可能多的写出你的认识”让学生表达,也可以设置调查表调查学生对本节课的认同程度,还可以在个别谈话中询问学生课堂上还有什么不清楚的问题等等。

3.反思

如何在高三复习课上培养学生化学学科核心素养?关于化学学科核心素养的理解,借衡水市教研室陈春芝主任的话,就是忘掉学科技术性知识后融入血脉的学科思维。因此高三复习课上需要老师引导学生把化学中零散、杂乱的知识内化为知识系统,引导学生建立各种认知模型,形成不同的解题思路,但这并不是最终目的。最终目的是要让学生把化学的学科思维融入血脉,能在陌生的化学问题情境中对关键要素进行分析以建构相应的新模型。因此,课堂的重点不是得出什么完美的认知模型,而是设计活动让学生如何学会构建模型,即如何能从事实中提取证据,对有关的化学问题提出假设,寻找证据证明或证伪假设,不断修正猜想,推出合理的结论并能解释证据与结论之间的关系。

总之,高三复习课如何才能做到高效有序,既帮助学生深化基础知识,又培养学生化学学科核心素养,以提高运用化学知识解决实际问题的能力,是一个值得我们一再探讨的课题。

【注:本文系课题“化学学科核心素养的培养研究——‘证据推理与模型认知的培养策略研究”成果(课题编号:2016-XK356)】

[ 参 考 文 献 ]

[1]普通高中化学课程标准(2017年版)人民教育出版社.

[2]单旭峰.从化学学科核心素养的角度解析和认识高考电化学试题[J].中学化学教学参考,2018(8):43-45.

[3]北京师范大学.华中师范大学.南京师范大学无机化学教研室.无机化学(上册)[M].第四版.北京:高等教育出版社,2002:356-361,376-377.

[4]王磊等.基于学生核心素养的化学学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017:420-439.

[5]王维臻,王磊,支瑶,葛继宁,李振华,于少华.电化学认识模型及其在高三原电池复习教学中的应用[J].化学教育,2014(1):34-41.