初中生假想观众、社交焦虑与孤独感的关系研究

2020-10-21薛雨婷

摘 要:青春期是青少年身体发展的加速时期,也是心理急剧变化的关键期,个体在这一发展阶段能否处理好种种心理危机,对心理的持续健康发展起到至关重要的作用。本研究力求探究假想观众与社交焦虑对初中生孤独感的影响,对三者关系进行分析讨论,为学校心理健康教育活动的举办提供经验和依据,有利于教师有针对性地帮助学生,强化学生自主感培养,减轻孤独感,缓解社交焦虑,改善人际关系。

关键词:初中生;假想观众;社交焦虑;孤独感

1 问题提出

青春期是青少年身心发展的加速时期,初中生正处于这一特殊的过渡时期,个体的情绪体验强烈,为平稳进入成人阶段带来风险和危机。这一时期青少年需要获得老师同学的认可和理解,并渴望与周围人建立真诚友善的关系。但是身心发展的不平衡性和差异性导致其在建立同伴关系过程中并不顺利。青春期为社交焦虑的多发期,这一点己经得到西方国家相关研究专家的普遍认同,个体在社交过程中的社交需要不能满足而产生的焦虑、回避的态度和行为,容易导致孤独情绪的产生。

同时,初中时期身心变化带来的差异和陌生感,使学生将思想从复杂的外部世界中抽回。进入青春期之后的初中生,自我意识飞速發展,内心世界变得愈加丰富,他们持有的假想观众观念,幻想自己处于人群中心,觉得其他人特别是同伴一直在关注他们、评价他们、并且对于他们的想法和行为很感兴趣,由于过分在意虚拟观众的评价,还会产生一些特殊的思想观念和行为方式。刘建榕等(2008)在探究假想观众的相关研究时得出程序员的假想观众观念越强,其社交焦虑的程度也越高,为自我中心对社交焦虑的解释提供了实证支持。

综上所述,本研究在探讨假想观众对初中生孤独感影响的基础上,结合社交焦虑,以探究其在假想观众和孤独感间的中介作用。

2 研究对象和方法

2.1 对象

研究选取安徽省铜陵市二中、铜陵市十七中、巢湖市三中、马鞍山市七中等学校的学生进行随机抽样,抽样对象包括初一至初三的学生。研究共发放问卷1000份,回收980份,剔除无效问卷26份,有效问卷954份,有效回收率95.4%。

2.2 工具

2.2.1 青少年自我中心量表

刘建榕等人(2007)参考前人发表的假想观众量表(Imaginary Audience Scale),编制出了青少年自我中心量表。该量表包括假想观众和虚构自我两个维度,每个维度包括6个项目,采用5点计分。本研究选用假想观众分量表,该分量表在以往研究中也得到应用,具有较好的信效度。本研究中Cronbach α系数为0.817。

2.2.2 社交回避及苦恼量表(SAD)

Waton等1969年编制出社交回避及苦恼量表,马宏负责中文版的修订工作。SAD包括社交回避和社交苦恼两个分量表。社交回避及苦恼量表共包括了28个条目,14条评价社交苦恼,14条评价社交回避,采取“是”和“否”的范围,最低0分,最高28分,本研究中社交回避及苦恼分量表信度系数为0.84。

2.2.3 青少年孤独感问卷

采用邹泓(2003)修订的青少年孤独感问卷,最初版本由Asher等人(1984,1985)编制。中学生孤独感问卷包括四个维度:纯孤独感、社交能力评价、目前同伴关系评价和重要关系未满足程度知觉,包括21个条目,采用5点计分,本研究中问卷信度系数为0.917。

2.3数据处理

采用spss20.0软件进行数据统计和分析。统计方法包括:描述性分析、独立样本t检验、单因素方差分析、相关分析、线性回归分析等。

3 研究结果

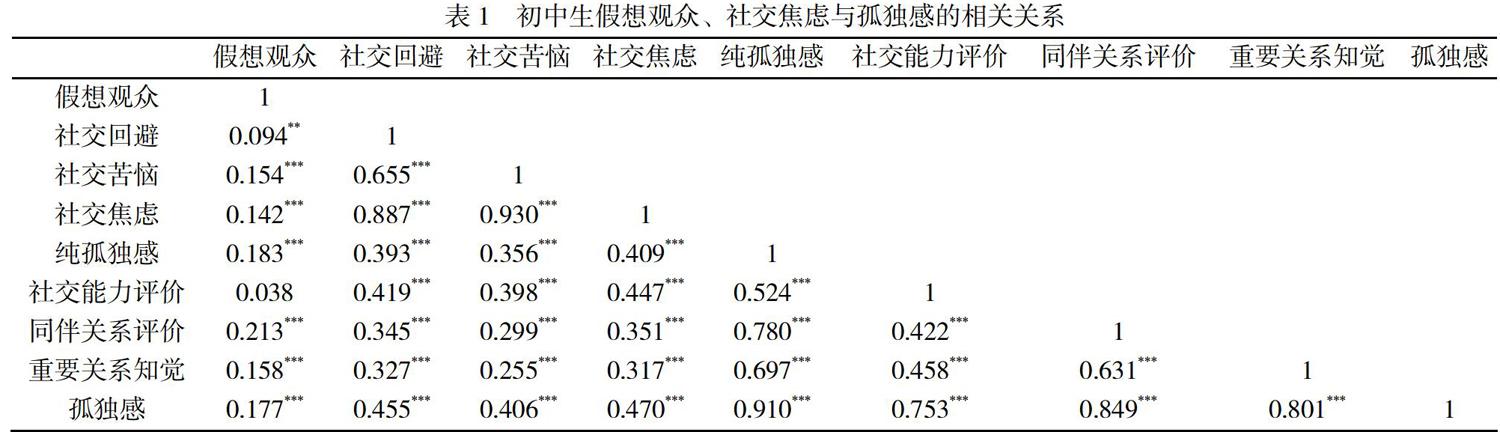

3.1 初中生假想观众、社交焦虑与孤独感之间的相关研究

结果显示:初中生假想观众与社交焦虑及其各维度之间存在显著的正相关关系;假想观众与孤独感、纯孤独感、对目前同伴关系评价方面的孤独感以及对重要关系未满足的知觉方面孤独感存在显著的正相关关系;社交焦虑及其各维度与孤独感及其各维度之间存在显著的相关关系。

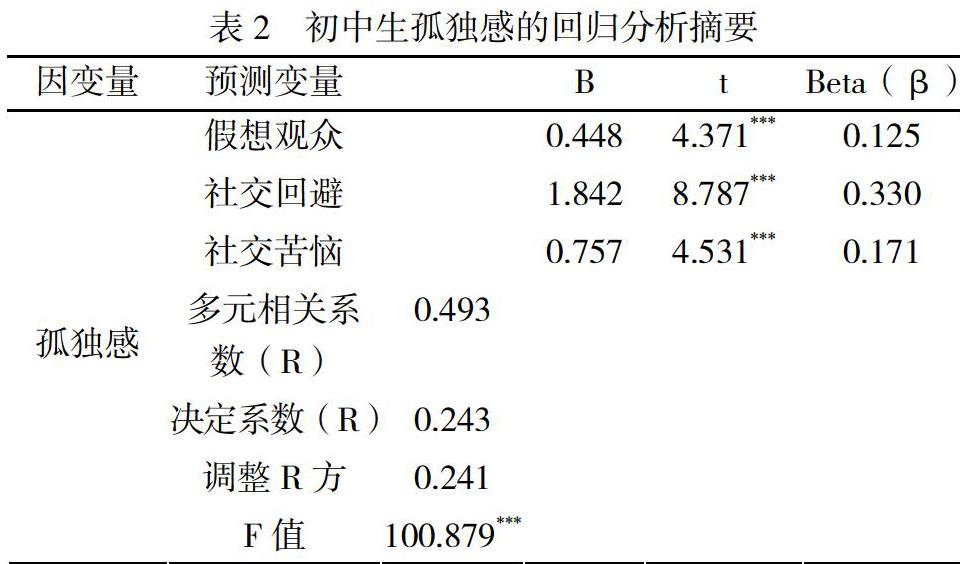

3.2 初中生孤独感对假想观众和社交焦虑的回归研究

由上表的数据可知,共有三个变量对孤独感有显著的预测能力,分别是假想观众、社交回避和社交苦恼。这三个预测变量与孤独感的多元相关系数是49.3%,决定系数为24.3%,也就是说,这三个变量可以联合预测初中生孤独感24.3%的变异量。从标准化的回归系数来看,回归模型中的三个预测变量的β值分别为0.125、0.330和0.171。

3.3 中介效应分析

根据前文相关分析证明,假想观众与社交焦虑存在显著的相关关系(r=0.142,p<0.001),社交焦虑与孤独感存在显著的相关关系(r=0.470,p<0.001),同时假想观众与孤独感也存在显著的相关关系(r=0.177,p<0.001)。通过以上初中生假想观众、社交焦虑与孤独感的关系研究表明,此研究结果符合中介效应的基本条件。因此,本研究提出假设:社交焦虑为假想观众与孤独感的中介变量。

3.3.1 检验程序

以假想观众总分为自变量,用X表示;孤独感总分为因变量,用Y表示;社交焦虑是中介变量,用M表示。

2004年,由温忠麟、张雷与侯杰泰等人提出的分层回归摸型里阐述了检验中介作用的方法及步骤,根据他们的提出的模型,本研究将采用以下的步骤进行中介效应分析。具体操作步骤如下:

第一步:检验方程要y=cx+e中的c是都显著;

第两步:检验m=ax+e的a是否显著;

第三步:进行方程y=c′x+ bm + e的c检验;

第四步:检验完全中介效应还是部分中介效应。

根据依次检验结果可看出中介效应显著。假想观众与孤独感的回归效应显著。标准路径系数c为0.661。假想观众与社交焦虑的回归系数为a=0.187,达到显著性水平。社交焦虑的回归系数为1.225,达到显著性水平,从而可以得出中介效应很显著。对回归系数c=0.429进行检验,发现系数c出现显著下降,因此,社交焦虑在假想观众与孤独感之间起到部分中介效应,中介效应占总效应的35.1%。

4 讨论

本研究表明假想观众和社交焦虑对初中生的孤独感有一定的预测作用,社交焦虑在假想观众和孤独感之间存在部分中介效应,假想观众既可以直接影响孤独感,也可以通过影响被试的社交焦虑来间接影响孤独感。

进入青少年期,个体在生理上、认知和情感上都会经历巨大的变化。在假想观众的压力之下,一方面个体会严格要求自己,积极表现以博取好感,另一方面由于担心自己的表现不如预期,害怕得到负面评价,导致对外界人和事物保持高度的警觉,对正常社交活动有所避退,长此以往容易忽略身边真实的社会关系,产生紧张、焦虑的消极情绪。社交需求得不到满足,独处时间越来越多,难以形成积极健康的人际关系网,由此产生孤独的心境。假想观众观念低的个体更容易为满足自我需要服务,在现实情境中更真实地展现自己,减少对外界看法的关注和顾虑,降低社交焦虑水平从而建立亲密的伙伴关系,降低孤独感的发生频率。

5 不足与展望

(1)研究选取被试范围有限被试样本有待扩大。在以后的研究中,可以尝试选择一些差异较大的地域进行研究,结果可能会更具有说明性。

(2)问卷调查法本身局限性较强,调查结果受被试主观因素影响较大且易受外界因素的干扰,因此,以后的研究可以结合其他方法综合考虑,尽可能减少误差。

(3)近几年初中生假想观众方面的研究相对较少,理论略显单薄,在以后的研究中可以关注与现实相关的问题,结合青少年的发展特点,丰富相关研究。

参考文献

[1] 陈惠如.自我控制、青少年自我中心与偏差行为之关系[D].台湾成功大学教育研究所.2004.

[2] 刘建榕,王国乾.程序员的社交焦虑与气质和自我中心思维的关系[J].中国心理健康杂志,2008(7):800-802.

[3] Schmid t,Bl an z. Anxi et y Synd rom es in Childh ood and Adol escence,Eu ropean Journal of Ch ild and Adol escen t Psychiatry,1989,52(1):42

[4] 彭纯子等.大中学生社交焦虑特征初探[J].中國健康心理学杂志,2004(4):241-243.

[5] 郭菲,雷雳.青少年假想观众和个人神话观念的研究述评[J].心理科学进展,2006,14(6):873-879.

作者简介:薛雨婷,1993年12月6日,女,汉族,安徽,硕士研究生,助教,毕业院校:安徽师范大学,毕业专业:心理健康教育专业,研究方向:心理健康教育。