跨文化交际中非语言行为语用失误及差异研究

2020-10-21李淼

李 淼

(商丘职业技术学院 基础部,河南 商丘 476000)

人类交际可分为非语言交际和语言交际两大类。著名语言学家Samovar认为:“人类面对面的交流中,大约四分之一的信息是由言语行为传递的,而其他四分之三的信息都是非语言行为传递的。”[1]在跨文化交际中,由于文化背景的不同和非语言行为自身的特征,非语言行为语用失误及差异屡见不鲜。

一、非语言行为的定义和分类

非语言行为是指不用言辞表达的,为社会所共知的属性或行动。这些属性或行动可以主观产生,也可由环境造就,接受者可以接受这些属性或行动,也可以对这些属性或行动进行反馈。非语言行为是不包括语言在内的所有交际行为的统称[2]。非语言行为是语言行为的强调和补充,没有非语言行为的完美配合,就很难实现高效的交际目的。在跨文化交际的过程中,由于输出者和接受者语言类别的不同,非语言交际发挥着维持、代替甚至是挽救整个交际行为的重要作用。

在跨文化视角下,非语言交际行为可分为体态语、副语言、客体语和环境语四大类别。体态语,又称体势学或态势语,是一种非言语行为的交际,它涉及到身体各个部分的动作,包括手势、姿势、面部表情、头部动作、目光语和接触语等,其中最重要的是手势和姿势。正如David Abercrombie 所说:“我们用发音器官说话 ,但我们用整个身体交谈”。[3]不同的文化背景下,同样的体态语有着不同的含义,因此,在交际中容易产生语用误解。副语言,又名辅助语或类语言,如交流中的音速、音量和音调、沉默、声音修饰和各种非语义声音等。人们会通过对声音的修饰比如加重语气、拖长声音、提高音调等来传达自己想要表达的内容。客体语是指语言输出者在交流过程中有意或无意间展示的物品,这些物品也具有传递信息的功能,如化妆品、服饰、香水、声音、灯光、室内设计与装修等。良好的客体语可以为交流增光添彩。环境语是指语言输出者在交际过程中所创设的语言环境,而不是指自然环境。环境语涉及交谈时的空间信息和时间信息,如和朋友交流时,我们会拉近彼此间的距离以传达亲密的情感;商务谈判时,我们可以通过座位的安排表达我们对此次谈判的诚意。可见,在交际过程中,环境语虽体现在身体距离的远近、座位的安排等这些细微之处,但其影响也不容忽视。非语言行为的四种类别及不同的表现形式如表1所示。

表1 非语言行为的种类和表现形式

二、跨文化交流中非语言行为语用失误及差异

为避免在跨文化交际中因语用失误而造成的冲突和误解,我们必须对中西方的文化差异和非语言交际行为有足够地了解。

(一)体态语语用失误

“体态语和语言行为一样,是文化的载体。”[4]来自不同文化背景的人会对相同的体态语有着不同的理解。

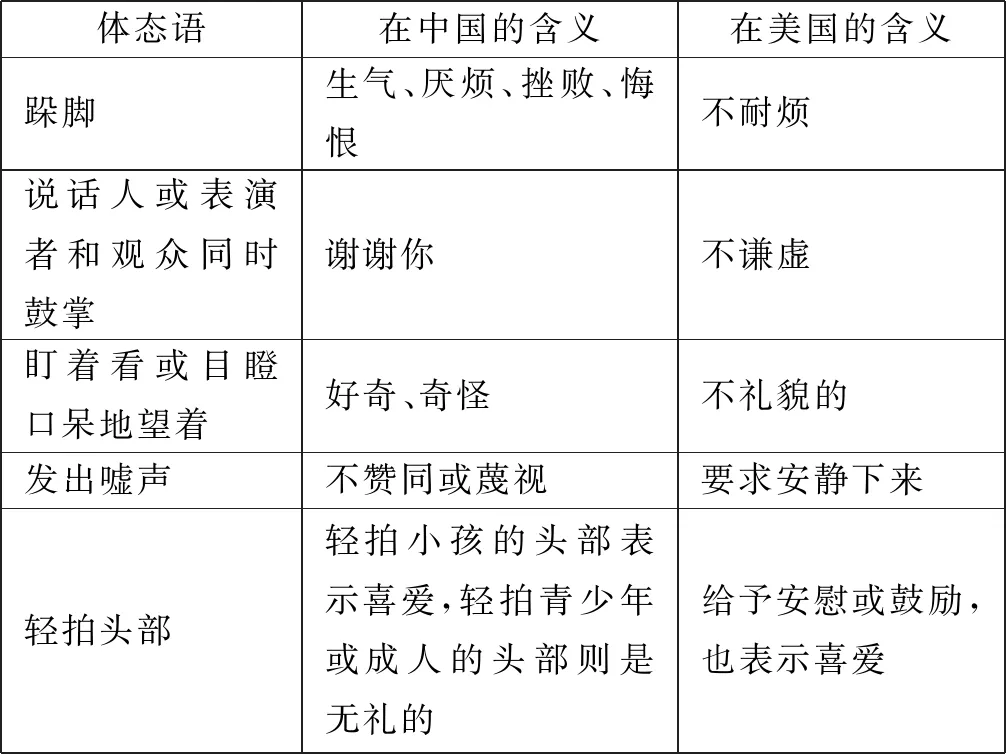

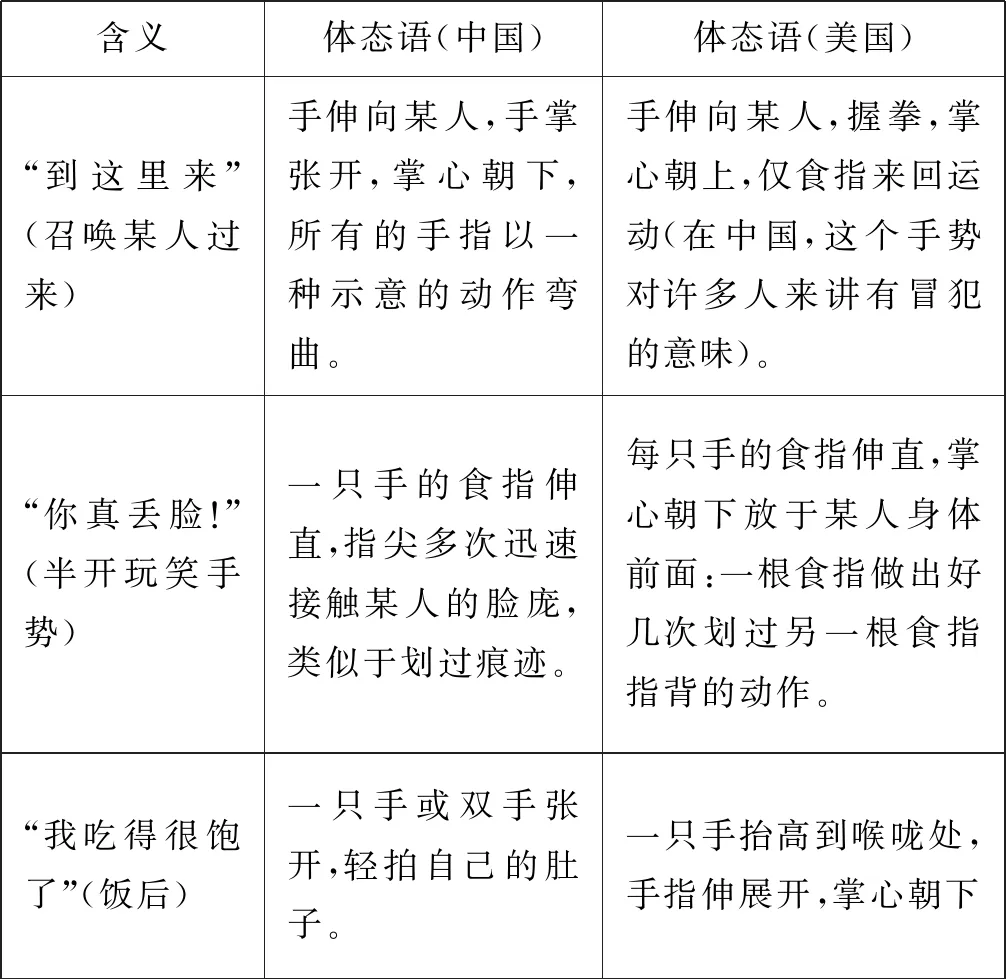

来自英语国家的人大多习惯用“耸肩”表示“我不知道、没有办法、无能为力”之意,而中国人往往用“摇头”或“摆手”表达此意。美国人常用拇指和食指组成一个圈表示 “好了、OK、很好”,此体态语在日本则代表“钱”。中美两国一些相同体态语所表达的含义不同,而一些不同体态语所代表的含义相同,如表2、表3所示。

表2 中美两国相同体态语所代表的不同含义

表3 中美两国不同体态语所代表的相同含义

(二)副语言语用差异

语言学家认为,副语言是指一切辅助性的交际方式。人与人之间的交际,大约60%是靠副语言完成的。在交际过程中,语言输出者对副语言使用不当,或语言的接受者对副语言的理解不当,都会造成误解。

沉默是一种比较有代表性的副语言。中国人常常将沉默解释为认可、顺从、友好、深思;而美国人则常将沉默理解为反对、气愤、蔑视、厌恶。在商务谈判中,中国人经常沉默不言,只是坐在那里静静地倾听。在这种情况下,西方人会认为中方代表对谈判的项目不感兴趣。这些差异与中美两国的历史文化是密不可分的。

(三)客体语语用差异

客体语是指与人体有关的相貌、服装、饰品、气味等。以皮肤颜色为例,中国人习惯认为“一白遮三丑”。因此,中国女士特别注意防晒,认为皮肤白皙会给美丽加分。而英语国家的人们喜欢在沙滩上或草坪上,穿上泳衣,晒日光浴。他们认为小麦色或古铜色皮肤是一种健康和美丽的象征。中国人喜欢大眼睛、双眼皮,而美国人觉得单眼皮和高颧骨更具有东方人的特性。

(四)环境语语用失误

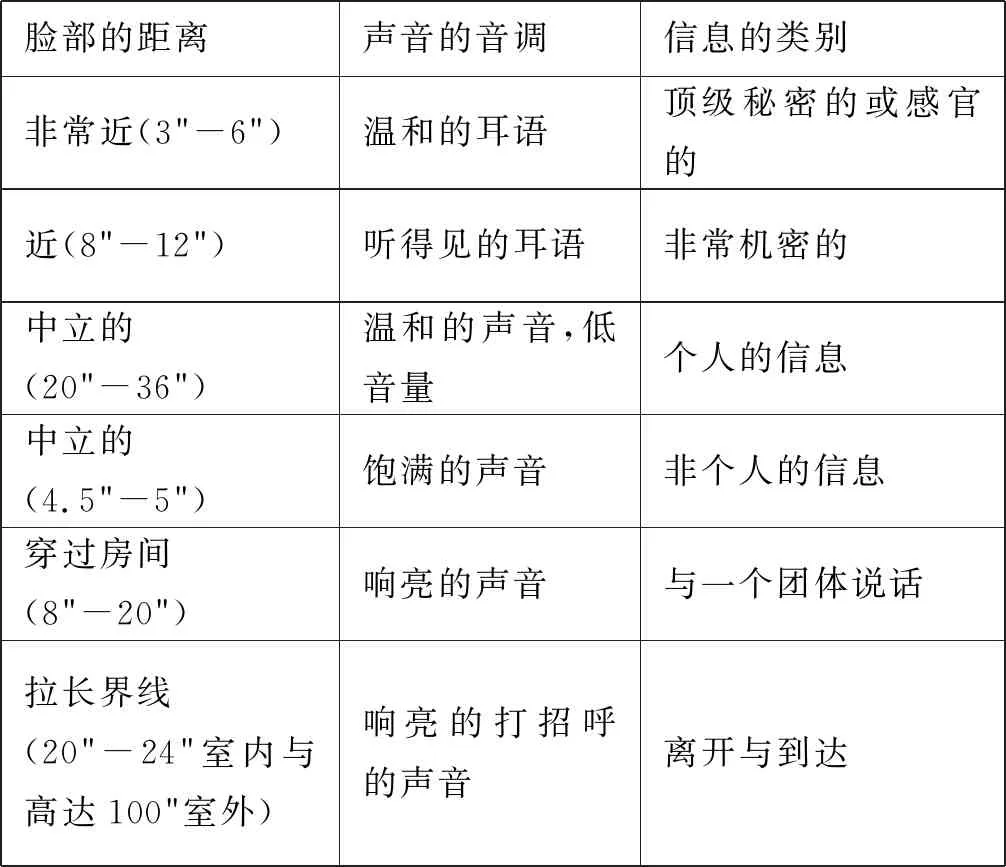

环境语的语用失误主要体现在对时间和空间信息的处理不当上。在空间信息方面,中国文化体现聚拢性,而西方文化则体现离散性。西方人崇尚自由,他们严禁他人侵犯自己的领域。西方人在排队时习惯与前后的人保持一定的距离,不愿意别人触碰自己的身体,而中国人在拥挤的环境中却能怡然自得。来自不同文化背景的人,他们的空间距离舒适度是不同的。

表4 西方人舒适的交流距离

三、非语言行为语用失误及差异成因

从根本上来说,非语言行为语用失误可以归因于非语言交际中的文化差异和社会语用迁移两个方面。

(一)社会语用迁移

社会语用迁移又称社交语用迁移和文化语用迁移。“它是指来自不同文化背景的人,在交际过程中遇到两种语言之间的文化隔膜时,交际者习惯按照母语的社会准则、文化规约来实现交际行为。”[5]人们在不了解非语言行为特征差异的情况下,更容易以自己国家的文化和行为准则为标准来评判别人的行为,这样必定会产生表达或理解的失误。

(二)非语言交际中的文化差异

文化差异是非语言语用失误的根源。在跨文化交际过程中,交际者对各国文化底蕴和背景认识的不足是造成语用误解的主要原因。由于各国历史渊源不同,其文化底蕴和文化价值也各有特色,随便套用、乱用势必会造成交际的失败。 中西方价值取向不同,西方人崇尚个人主义,中国人崇尚集体主义。中国人把和谐当作沟通的目的,而西方人仅把它视为一种沟通的手段而非目的[6]。交际者对各国风俗习惯了解不够也是造成语用失误的原因之一。

四、避免非语言行为语用失误及差异策略

(一)了解非语言行为特征

非语言行为是交际行为的重要组成部分,交际者必须充分了解非语言行为的基本特征。只有全面了解母语和目的语文化中非语言行为的不同,才能有效地避免语用失误,实现高效交际。

非语言交际行为没有正式的语法和规则,大部分的非语言行为是含糊的、无意识的,不同的价值观念对具体的行为产生深层的影响[7]。只有充分了解本国和异国非语言行为特征,才能在跨文化交际中,明确对方非语言行为所表达的意思或想法。

(二)培养文化移情能力

世界是多元的。在交际过程中,我们不要用自己的文化标准去评判别人的行为。我们要提高自身文化移情能力,从对方文化准则出发,去理解和接受别人的行为。这就要求交际者不仅要了解各国非语言行为的特征,而且要接受彼此文化间的差异,用宽容的态度去接受非语言交际中的语用失误,并做到及时解释、有效引导。交际者需运用语用移情心理去考虑不同文化价值的取向,减少跨文化交际中的非语言行为语用失误。

(三)积淀异国文化知识

语言是文化的承载者。不同的国家有不同的社会文化、价值观念和文化准则。这些都深深制约着每一个人的思考方式、处事态度和行为方式。交际者要充分了解各国文化差异,尽量避免触碰文化禁忌。交际者还需要不断积累各国文化知识,提高异国文化认知水平,了解语用差异,减少语用失误。

五、结语

非语言交际行为是人类交流和传递感情的一个重要途径。这种“肢体语言”不仅是语言的一部分,更是“文化”的象征,它侧面反映出人们的真实意图、心理活动和文化价值取向。在跨文化交际中,我们要充分了解非语言行为特征以及各国文化之间的差异,发挥非语言行为的“润滑剂”的作用;培养文化移情能力,用宽容的态度去接纳异国文化,理解交际失误;提高文化敏感度,积淀各国文化知识,减少非语言交际行为语用失误及差异,实现和谐、高效的跨文化交际。