血管介入栓塞术和显微外科夹闭术对颅内动脉瘤的临床疗效及血清MCP-1水平的影响

2020-10-21罗来兵陈光贵叶沛杨士勇

罗来兵,陈光贵,叶沛,杨士勇

(安徽医科大学附属六安医院神经外科,安徽 六安 237005)

颅内动脉瘤主要是指由于颅内动脉血管发生病变导致管壁出现瘤状膨出,常伴随蛛网膜下腔出血,从而引发多种临床表现,如腰背和颈部疼痛、神经症状,昏迷等,严重时可导致患者转为植物生存状态甚至死亡[1-2]。目前,临床对颅内动脉瘤的治疗主要有血管内介入栓塞术及显微外科夹闭术两种方式[3-4],一般需根据患者的具体情况,包括患者的一般情况、动脉瘤位置、大小、形态、瘤颈宽度及血管条件等对这两种手术方法进行选用,但因这两种术式的具体操作方法不同及对患者脑部损伤有一定的差异,故导致术后患者的预后及生活质量可能存在差别,目前临床对此仍存在一定的争议[5-6]。血清单核细胞趋化蛋白-1(monocyte chemoattractant protein-1,MCP-1)作为机体内一种重要的炎症细胞因子,对单核巨噬细胞具有较强的趋化作用,能够趋化单核巨噬细胞浸润受损的脑实质,因此其在脑髓液或血清中的含量能够间接反映脑组织损伤情况[7-8]。本研究旨在探讨血管介入栓塞术与显微外科夹闭术对颅内动脉瘤患者的临床疗效及MCP-1水平的影响,以为颅内动脉瘤的临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2017年6月至2019年12月于安徽医科大学附属六安医院神经外科就诊的81例颅内动脉瘤患者的临床资料。按照手术方式不同分为血管介入栓塞术组(n=39)与显微外科夹闭术组(n=42)。血管介入栓塞术组男12例,女27 例,年龄40~72岁,平均(56±4)岁;动脉瘤部位:大脑中动脉8例,前交通动脉8例,后交通动脉14例,其他9例;Hunt-Hess分级[9]:Ⅳ级4例,Ⅲ级 2例,Ⅱ级23例,Ⅰ级10例。显微外科夹闭术组男17例,女25例,年龄40~74岁,平均(57±4)岁;动脉瘤部位:大脑中动脉15例,前交通动脉13例,后交通动脉11例,其他3例;Hunt-Hess分级:Ⅳ级1例,Ⅲ级5例,Ⅱ级24例,Ⅰ级12例。两组患者的性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经安徽医科大学附属六安医院医学伦理委员会批准。

1.2纳入与排除标准 纳入标准:①所有患者均经CT血管造影、磁共振血管造影或数字减影血管造影检查确诊为颅内动脉瘤;②具有颅内动脉瘤临床症状,具备手术治疗指征,均于发病72 h内接受治疗;③患者和(或)家属签署手术知情同意书,并承诺对随访工作积极配合。排除标准:①合并心肌梗死、脑梗死等器质性疾病,存在手术禁忌证者;②患有心、肾、肺等重要器官功能不全,对介入或手术治疗不能耐受者;③凝血功能存在异常者;④半年内有心肌梗死、脑梗死等手术史者;⑤存在视觉、听力、语言功能障碍者。

1.3手术方法 所有患者均给予降低颅内压、防治脑血管痉挛以及防止再出血等常规治疗。其中,血管介入栓塞术组采用血管内介入栓塞术进行治疗,具体方法为:患者于气管插管状态下行全身麻醉,待麻醉效果满意后,采用Seldinger′s技术于右侧腹股沟股动脉行穿刺并放置6 F或8 F动脉鞘,先行脑血管造影及选择性3D造影,明确颅内动脉瘤大小、形态及与载瘤动脉的关系。常规泥鳅导丝引导导管置于颈内动脉内岩骨段,在路径图指导下将塑形的弹簧圈微导管头端经微导丝引导放置入动脉瘤腔内合适位置。选择大小及形态合适的弹簧圈,尽可能将瘤腔致密填塞,填塞过程中反复造影确认载瘤动脉通畅,若为夹层动脉瘤或瘤体巨大、宽颈,应使用支架辅助栓塞或采用双导管技术栓塞,直至造影瘤体不显影后方可将导管移除,术后穿刺点加压包扎或缝合血管。支架辅助栓塞患者术中予以治疗剂量替罗非班,术后患者每12小时皮下注射低分子肝素5 000 U,连续注射3 d或根据凝血功能检查情况调整。

显微外科夹闭术组采用显微外科夹闭术进行治疗,具体方法为:患者于气管插管状态下行全身麻醉,待麻醉效果满意后,使用CT血管造影或数字减影血管造影对瘤体进行定位判断,患者多数采用翼点入路的方式于头部做一弧形切口,逐层沿头皮、皮下组织及骨膜切开,将皮瓣翻转,行颅骨钻孔,铣刀铣下骨窗后将硬膜悬吊后弧形剪开,沿外侧裂分离至动脉瘤及载瘤动脉,用临时动脉瘤夹阻断载瘤动脉,将动脉瘤及粘连分离后选择合适的动脉瘤夹将动脉瘤夹闭。移除临时动脉瘤夹后观察瘤颈是否夹闭良好,有无出血及血管痉挛等。硬膜下放置引流管后逐层缝合头皮,引流管留置2 d后移除。

1.4观察指标 ①记录两组患者的手术时间、住院时间;②记录两组患者术前及术后1个月的美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分。参照NIHSS评分标准[10]进行神经功能的评价,总分为0~45分,分值越低表明神经功能越佳。③记录两组患者术前及术后1个月的改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)量表评分。参照MBI量表评定日常生活活动能力[11],总分为0~100分,分值越高表明日常生活活动能力越佳。④血清MCP-1水平的测定。两组患者分别于术前、术后第1、3天清晨空腹抽取静脉血2 mL,1 368×g离心10 min,分离取上清液于-80 ℃条件下保存,待血清样本收集完毕后使用酶联免疫吸附法检测MCP-1水平,试剂盒购自美国R&D公司(批号:R&D 279-MC)。⑤记录两组术后并发症(如脑积水、脑血管痉挛、术后感染及严重电解质紊乱)发生率。⑥记录两组患者随访3个月的格拉斯哥预后量表(Glasgow outcome scale,GOS)评估结果[12]:患者能够正常生活及工作,但存在轻度精神或神经功能异常为恢复良好;患者能够勉强进行生活和工作,但存在轻度的肢体偏瘫及认知、语言和行为上的障碍为轻度残疾;患者无法进行正常生活和工作,具有严重的认知、语言及行为上的障碍为重度残疾;患者处于无意识状态,仅存在呼吸和心跳为植物生存状态;死亡。

1.5统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件进行数据处理,服从正态分布的计量资料用均数±标准差表示,两组间比较采用独立样本t检验,手术前后比较采用重复测量的方差分析,计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

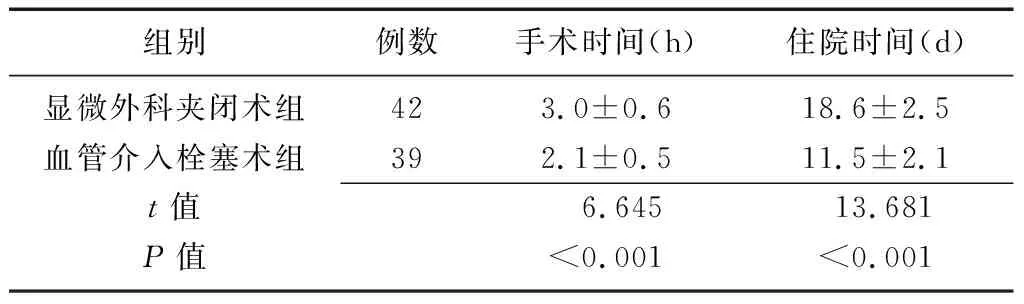

2.1两组患者的手术时间和住院时间比较 血管介入栓塞术组的手术时间和住院时间均短于显微外科夹闭术组(P<0.01)。见表1。

表1 两组颅内动脉瘤患者的手术时间及住院时间比较

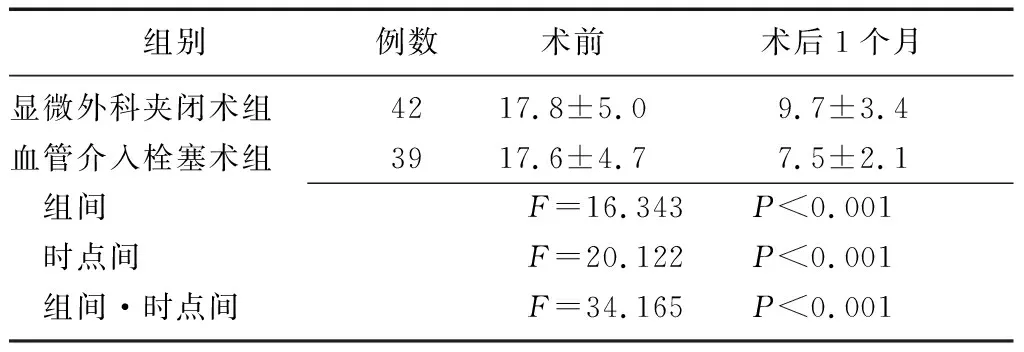

2.2两组患者的NIHSS评分比较 手术前后NIHSS评分的主效应差异有统计学意义(P<0.01),两组间NIHSS评分的主效应差异有统计学意义(P<0.01),组间和时点间存在交互作用(P<0.05),两组不同时点间NIHSS评分的变化趋势不同,均呈下降趋势,但血管介入栓塞术组的神经功能优于显微外科夹闭术组。见表2。

表2 两组颅内动脉瘤患者手术前后的评分比较 (分,

2.3两组患者的MBI评分比较 手术前后MBI评分的主效应差异有统计学意义(P<0.01),两组间MBI评分的主效应差异有统计学意义(P<0.01),组间和时点间存在交互作用(P<0.05),不同时点间两组患者MBI评分的变化趋势不同,均呈上升趋势,但血管介入栓塞术组的日常生活活动能力优于显微外科夹闭术组。见表3。

表3 两组颅内动脉瘤患者手术前后的MBI评分比较 (分,

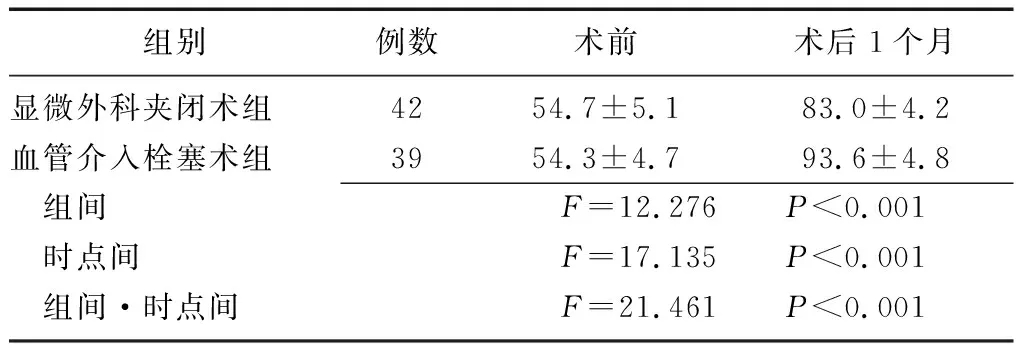

2.4两组患者的血清MCP-1水平比较 手术前后血清MCP-1水平的主效应差异有统计学意义(P<0.01),两组间血清MCP-1水平的主效应差异有统计学意义(P<0.01),组间和时点间存在交互作用(P<0.05),不同时点间两组血清MCP-1水平的变化趋势不同,均呈下降趋势,但血管介入栓塞术组降低幅度更大。见表4。

表4 两组颅内动脉瘤患者手术前后的血清MCP-1水平比较

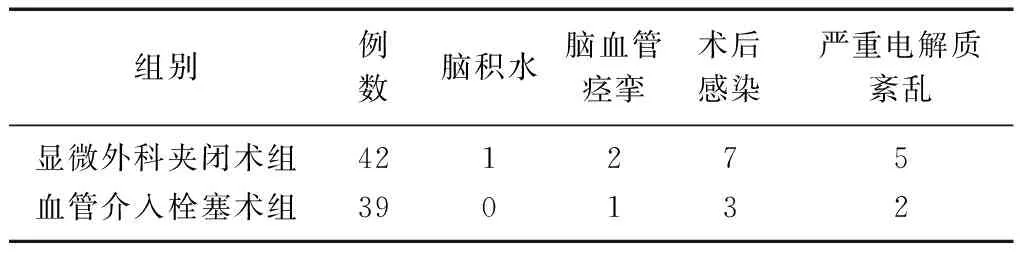

2.5两组患者的术后并发症发生率比较 血管介入栓塞术组的并发症发生率为15.38%(6/39),显微外科夹闭术组为35.71%(15/42);血管介入栓塞术组的并发症发生率低于显微外科夹闭术组(χ2=4.352,P=0.037)。见表5。

表5 两组颅内动脉瘤患者的术后并发症发生情况比较 (例)

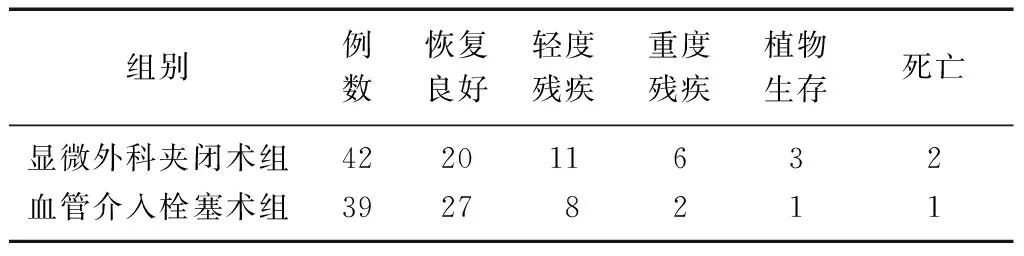

2.6两组患者术后随访后的GOS评估结果比较 血管介入栓塞术组的恢复良好率显著高于显微外科夹闭术组[69.23%(27/39)比47.62%(20/42)](χ2=3.878,P=0.049),血管介入栓塞术组的恢复情况优于显微外科夹闭术组(Z=-2.099,P=0.036)。见表6。

表6 两组颅内动脉瘤患者术后随访后的GOS评估结果比较 (例)

3 讨 论

颅内动脉瘤属神经外科常见疾病,其存在随时破裂的可能,动脉瘤一旦发生破裂会造成蛛网膜下腔出血,并出现颅内压快速升高、引发剧烈头痛及脑膜刺激征等,将对患者的生命健康造成严重威胁,故具有极高的致残及致死率[13-14]。因此,对于颅内动脉瘤患者应给予积极有效的治疗。目前,临床上多选择传统的显微外科开颅夹闭术治疗颅内动脉瘤,尤其对于大脑中动脉瘤。该方法的优势在于能够直观地看到病变血管进行操作,且能相对彻底的清除颅内血肿,但该术式造成的创伤较大,且对于基底动脉瘤、后循环动脉瘤等位置较深的动脉瘤因操作空间小,手术风险大大增加[15-17]。近年来,随着医学的不断发展进步,尤其是医学影像学技术的进步,血管内介入栓塞术作为治疗颅内动脉瘤的一种新型手术已逐渐在临床广泛应用,其优势为该方法属于微创手术,安全性较好,可同时对双侧的动脉瘤进行操作,避免了多次开颅给患者生理及心理带来伤害等[18-20]。

颅内脉瘤治疗的目的不仅是阻断病变动脉血流,防止瘤体破裂,还应在此基础上尽可能减少对患者正常功能造成损伤。本研究结果显示,血管介入栓塞术组的手术时间和住院时间均短于显微外科夹闭术组(P<0.05);手术后,血管介入栓塞术组患者的NIHSS评分低于显微外科夹闭术组,MBI评分高于显微外科夹闭术组(P<0.01),表明血管介入栓塞术在改善患者神经功能、提高日常生活活动能力方面优于显微外科夹闭术。以上结果可能的原因为采用外科夹闭手术治疗动脉瘤创伤较大,术中颅骨切开、动脉瘤剥离等操作不仅对脑实质造成损伤,对动脉瘤周围正常组织也造成一定程度的损伤,术后不利于瘤体周围正常神经功能的恢复[21],因此与血管内介入栓塞术相比,外科夹闭术患者手术及住院时间更长,术后神经功能的恢复更加缓慢,日常生活活动能力较差。

MCP-1对单核巨噬细胞有趋化作用,且具有特异性,为机体重要的炎症细胞因子,其在健康人体脑组织中的表达量较低,但在脑组织受到损伤的条件下,巨噬细胞、神经元等均可大量分泌MCP-1,趋化单核巨噬细胞浸润脑实质,以此参与缺血性脑损伤的过程,因此MCP-1水平能够间接反映脑组织损伤情况。本研究中,手术后,两组患者的血清MCP-1水平均降低,且血管介入栓塞术组各时点间均低于显微外科夹闭术组(P<0.01),表明血管介入栓塞术组患者的脑组织损伤较轻。此外本研究结果显示,血管介入栓塞术组的术后并发症发生率低于显微外科夹闭术组(P<0.05);血管介入栓塞术组的恢复良好率显著高于显微外科夹闭术组(P<0.05),表明该术式远期疗效较好。

综上可知,血管介入栓塞术治疗颅内动脉瘤能够有效改善患者的神经功能,提高日常生活活动能力,与显微外科夹闭术相比,其临床疗效较好、术后并发症发生率较少,远期疗效更好,主要原因可能为该术式对脑组织所造成的损伤较轻。